上半年中国11类新药研发进展

- 格式:docx

- 大小:26.48 KB

- 文档页数:3

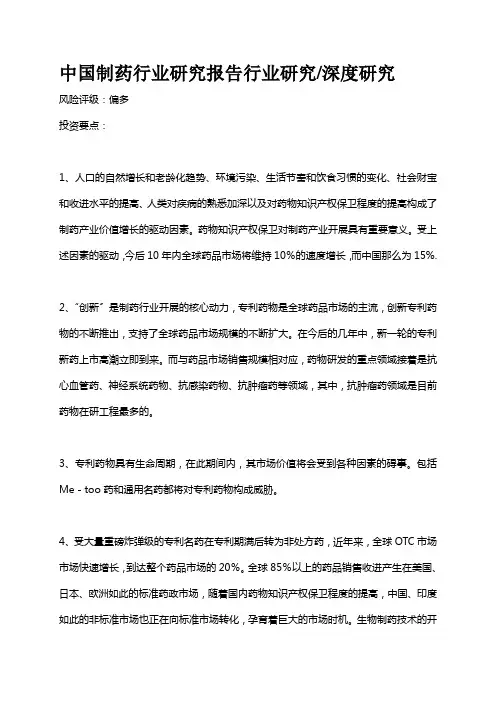

中国制药行业研究报告行业研究/深度研究风险评级:偏多投资要点:1、人口的自然增长和老龄化趋势、环境污染、生活节奏和饮食习惯的变化、社会财宝和收进水平的提高、人类对疾病的熟悉加深以及对药物知识产权保卫程度的提高构成了制药产业价值增长的驱动因素。

药物知识产权保卫对制药产业开展具有重要意义。

受上述因素的驱动,今后10年内全球药品市场将维持10%的速度增长,而中国那么为15%.2、“创新〞是制药行业开展的核心动力,专利药物是全球药品市场的主流,创新专利药物的不断推出,支持了全球药品市场规模的不断扩大。

在今后的几年中,新一轮的专利新药上市高潮立即到来。

而与药品市场销售规模相对应,药物研发的重点领域接着是抗心血管药、神经系统药物、抗感染药物、抗肿瘤药等领域,其中,抗肿瘤药领域是目前药物在研工程最多的。

3、专利药物具有生命周期,在此期间内,其市场价值将会受到各种因素的碍事。

包括Me-too药和通用名药都将对专利药物构成威胁。

4、受大量重磅炸弹级的专利名药在专利期满后转为非处方药,近年来,全球OTC市场市场快速增长,到达整个药品市场的20%。

全球85%以上的药品销售收进产生在美国、日本、欧洲如此的标准药政市场,随着国内药物知识产权保卫程度的提高,中国、印度如此的非标准市场也正在向标准市场转化,孕育着巨大的市场时机。

生物制药技术的开展药物研究提供了新的手段。

5、制药厂商开展模式要紧有四大类:创新型的专利药厂商、非专利药〔通用名药〕厂商、原料药厂商、区域性的仿制药厂商。

通用名药厂商与特色原料药厂商之间一般具有比立稳固的合作关系。

不同类型厂商具有不同的本钞票结构。

6、制药产业链由“研究〞和“生产〞两条相对独立但又有所交错的价值链组成,成为一个完整的产业分工体系。

7、通用名药市场差不多占全球药品市场的40%以上,随着众多“重磅炸弹级〞’s3-4年前的水平相当,从技术角度瞧,国内领先型的制药企业差不多站在飞跃的起点上。

与此同时,国内以仿制药为主,缺乏研发投进的制药企业竞争日趋剧烈,利润空间开始萎缩,而另一方面WTO后仿制药将面临强大的被索赔的压力。

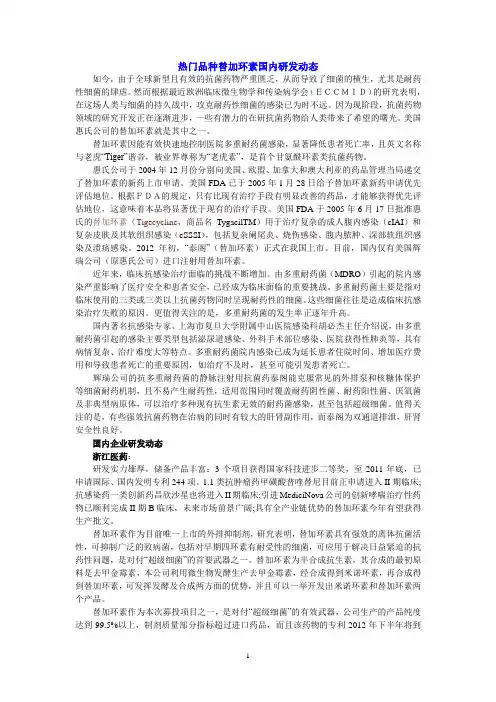

热门品种替加环素国内研发动态如今,由于全球新型且有效的抗菌药物严重匮乏,从而导致了细菌的横生,尤其是耐药性细菌的肆虐。

然而根据最近欧洲临床微生物学和传染病学会(ECCMID)的研究表明,在这场人类与细菌的持久战中,攻克耐药性细菌的感染已为时不远。

因为现阶段,抗菌药物领域的研究开发正在逐渐进步,一些有潜力的在研抗菌药物给人类带来了希望的曙光。

美国惠氏公司的替加环素就是其中之一。

替加环素因能有效快速地控制医院多重耐药菌感染,显著降低患者死亡率,且英文名称与老虎“Tiger”谐音,被业界尊称为“老虎素”,是首个甘氨酰环素类抗菌药物。

惠氏公司于2004年12月份分别向美国、欧盟、加拿大和澳大利亚的药品管理当局递交了替加环素的新药上市申请。

美国FDA已于2005年1月28日给予替加环素新药申请优先评估地位。

根据FDA的规定,只有比现有治疗手段有明显改善的药品,才能够获得优先评估地位,这意味着本品将显著优于现有的治疗手段。

美国FDA于2005年6月17日批准惠氏的替加环素(Tigecycline,商品名TygacilTM)用于治疗复杂的成人腹内感染(cIAI)和复杂皮肤及其软组织感染(cSSSI),包括复杂阑尾炎、烧伤感染、腹内脓肿、深部软组织感染及溃疡感染。

2012年初,“泰阁”(替加环素)正式在我国上市。

目前,国内仅有美国辉瑞公司(原惠氏公司)进口注射用替加环素。

近年来,临床抗感染治疗面临的挑战不断增加。

由多重耐药菌(MDRO)引起的院内感染严重影响了医疗安全和患者安全,已经成为临床面临的重要挑战。

多重耐药菌主要是指对临床使用的三类或三类以上抗菌药物同时呈现耐药性的细菌。

这些细菌往往是造成临床抗感染治疗失败的原因。

更值得关注的是,多重耐药菌的发生率正逐年升高。

国内著名抗感染专家、上海市复旦大学附属中山医院感染科胡必杰主任介绍说,由多重耐药菌引起的感染主要类型包括泌尿道感染、外科手术部位感染、医院获得性肺炎等,具有病情复杂、治疗难度大等特点。

以下是一篇新闻摘抄作业的范例,供您参考:

标题:中国新药研发领域迎来新突破

近年来,中国新药研发领域取得了显著进展,成功吸引了全球制药企业的关注和投资。

据最新数据显示,中国制药企业已成功开发出多款具有国际竞争力的新药,其中包括针对肿瘤、神经性疾病、罕见病等领域的创新药物。

一、新药研发成果显著

1. 抗肿瘤药物:中国制药企业成功研发出多款针对实体瘤和血液肿瘤的创新药物,其中一些药物已进入临床试验阶段,有望为患者带来新的治疗选择。

2. 神经性疾病药物:中国制药企业针对神经性疾病的药物研发也取得了重要进展,包括针对帕金森病、阿尔茨海默病等领域的药物。

3. 罕见病药物:中国制药企业还积极关注罕见病领域,成功开发出针对罕见病患者的创新药物,为患者带来了新的希望。

二、全球关注与投资

随着中国新药研发领域的不断进步,越来越多的国际制药企业开始关注并投资中国市场。

多家跨国制药企业已与国内企业达成合作协议,共同开展新药研发和临床试验。

这些合作将有助于推动中国新药研发水平的提升,为全球患者带来更多治疗选择。

三、政策支持与行业前景

中国政府对新药研发领域的支持力度不断加大,出台了一系列政策措施,为制药企业提供了良好的发展环境。

未来,随着新药研发技术的不断进步和政策支持力度的加强,中国制药行业有望继续保持快速发展势头,为全球患者带来更多创新药物。

总之,中国新药研发领域取得了显著进展,成功吸引了全球制药企业的关注和投资。

未来,随着政策支持力度的加强和行业技术的不断进步,中国制药行业有望继续保持快速发展势头,为全球患者带来更多创新药物。

请根据以上内容进行新闻摘抄,注意保持语言的流畅性和可读性。

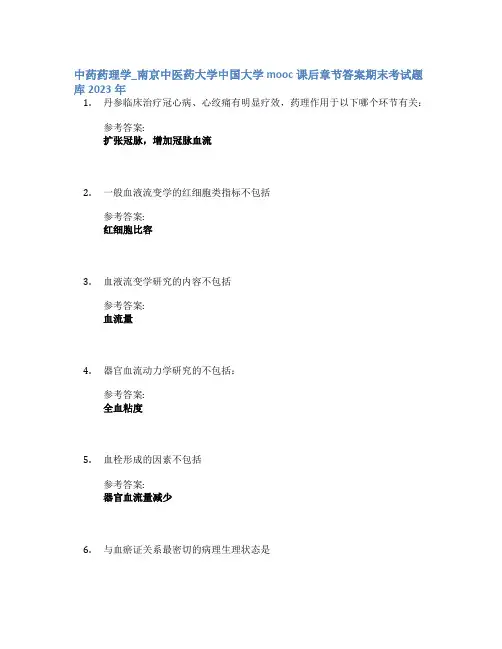

中药药理学_南京中医药大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.丹参临床治疗冠心病、心绞痛有明显疗效,药理作用于以下哪个环节有关:参考答案:扩张冠脉,增加冠脉血流2.一般血液流变学的红细胞类指标不包括参考答案:红细胞比容3.血液流变学研究的内容不包括参考答案:血流量4.器官血流动力学研究的不包括:参考答案:全血粘度5.血栓形成的因素不包括参考答案:器官血流量减少6.与血瘀证关系最密切的病理生理状态是参考答案:血液循环障碍7.活血化瘀药改善微循环的机制不包括:参考答案:增加毛细血管通透性8.活血化瘀按其功效特点可以分为几类参考答案:活血调经药_活血止痛药_破血消癥药_活血疗伤药9.活血化瘀药主要药理作用有参考答案:改善微循环_抗血栓_扩张血管、增加器官血流量_改善血液流变学10.活血化瘀药抗血栓作用主要有:参考答案:增加纤溶酶活性_降低血小板表面活性,抑制血小板黏附聚集释放反应_抗凝,改善血瘀证高凝状态_改善血流变特性11.丹参活血祛瘀功效的药理学基础是参考答案:抗血栓_抗凝_改善微循环12.丹参药理作用有:参考答案:促进血管生成,建立侧枝循环_抗氧化_抗凝和促进纤溶_扩张冠脉,增加缺血区血液灌注13.丹参中水溶性成分和脂溶性成分的抗肿瘤机制是一致的。

参考答案:错误14.丹参有抗氧化、抗自由基作用。

参考答案:正确15.活血化瘀药改善血流变和血流动力学,改善微循环,以及增加脑内和疼痛有关的神经递质含量是其活血化瘀、消肿止痛的现代药理学基础。

参考答案:正确16.血瘀证主要见于心脑血管病,炎症、组织异常增生、免疫功能异常等不能算血瘀证范畴。

参考答案:错误17.血液流变学研究范畴仅限于全血粘度、血浆粘度、血小板聚集率和血沉率。

参考答案:错误18.血瘀证与血栓形成有关。

参考答案:正确19.丹参主要是通过多组分多靶点多途径,经整合发挥作用的。

参考答案:正确20.血瘀证一般有血液“粘浓凝聚”等血液流变学异常的倾向。

国家重点研发计划立项清单国家重点研发计划是针对我国科技发展需求,为促进科技创新、加速科技进步而实施的重大科技计划,旨在集中国家科技创新力量,推动科技成果转化,促进经济社会发展。

以下是最近的一批立项清单,共计 50 项。

1.人工智能芯片和系统2.大数据共享与开放3.新型高效多功能养分化肥生产技术4.水环境改善技术及设施5.中国制造 2025 核心技术研究6.大型高清柔性形状记忆屏幕关键技术研究7.3D 打印高可靠复杂金属零件研发与应用8.高稳定度铀同位素分离技术及应用9.集成芯片技术及升级10.大数据与人工智能在医疗中的应用11.全球卫星导航系统授时关键技术12.智能制造及机器人关键技术13.高效药物发现和评价技术14.太赫兹信息技术及应用15.新一代 MEMS 传感器与超高频射频器件关键集成技术16.新型海洋经济核心技术研究17.城市高峰期交通拥堵控制关键技术18.海水养殖标准及健康养殖相关技术19.大规模海上风电场运维技术20.极端环境用电器电装关键技术研究21.轨道交通重大技术装备与系统集成研发及应用示范22.产业链智能化关键技术23.新型界面电子学关键技术及应用24.小型化 C4ISR 系统关键技术25.精确灾害预测及应急救援系统关键技术应用研究26.核电安全与高效燃料循环一体化关键技术27.微纳喷墨材料及应用28.工业 Internet 关键基础技术29.生态环保与生物多样性保护高效优化技术研究及应用30.新型人机工程关键技术31.高效绿色制造技术及先进材料集成32.云计算关键技术研究及应用33.新一代超分辨显微成像技术及应用34.饲料无害化处理关键技术研究及应用35.新材料智能制造关键技术研究与应用36.集成复杂能源系统关键技术研究与应用37.脑科学与脑机器接口关键技术研究与应用38.新型纳米光学功能材料及器件关键技术研究39.新型功能高分子材料保障可持续发展的关键技术研究40.数字媒体技术鉴别与内容提供关键技术研究与应用41.实现温室气体排放减少技术体系关键技术42.低温等离子技术及现代工业应用关键技术研究43.智慧城市关键技术及中小城市建设模式创新44.种业品种创制顶层设计及基础技术研究45.水生态文明建设研究与技术推广46.新型生物降解聚合物材料及其应用47.轿车新能源电池系统研究与推广应用48.矿产资源高效低耗综合开发和安全性保障关键技术49.燃料电池系统技术及产业化研究与应用50.数字孪生技术及其在工业制造中的应用。

2014年中国医药行业化学1.1类新药及3.1类新药现状全面分析报告转自新药汇!目前化学药物是中国制药企业的主要研发领域。

根据CDE数据,近三年化学药品的申请受理量以每年7.5%的速度逐年增加。

CDE面临的审批任务日见加重,药企间的审批竞争也日渐激烈。

在CDE的审批速度和审批量一定的情况下,制药企业能否对优良产品进行开发并获得药品批文关系到企业的发展和布局。

了解新药和仿制药的审批规律能够帮助企业更好的做产品研发布局。

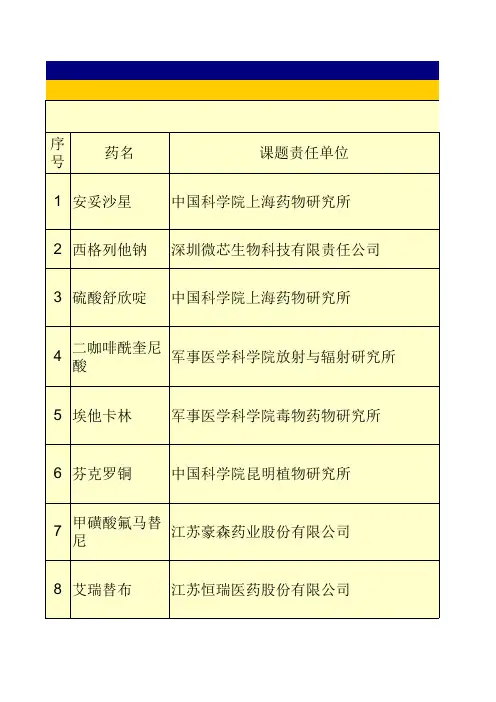

国内的1.1类药物的开发还在起步阶段,但国内前沿企业的药物研发也初见成效。

国内医药企业中,1.1类研发实力较强的企业是江苏恒瑞,近年已有2个1. 1类新药。

江苏豪森、中国医学科学院、贝达药业等企业都有1个1.1类新药成果。

但对于1.1类新药,中国企业目前普遍模式并不是原创新药,而是开发Me-to o药,即通过对已验证靶点有活性的化合物进行结构修饰而获得专利,这一方式在某种程度上是低水平的Met-too开发,有市场滞后性并不能给企业带来预期的回报。

目前已经申报生产的1.1类新药中,奈诺沙星和西达本胺有较大希望上市。

奈诺沙星由太景生物科技从宝洁公司引入并进行开发的新一代抗生素,该药目前已处于生产申请在审批状态,有望于2015年上半年上市。

西达本胺是由深圳微芯开发的HDAC抑制剂,用于治疗非霍奇金淋。

该药已经处于生产申请在审批阶段,有望于2015年下半年上市。

临床阶段在研1.1类新药值得关注的有:处在III 临床阶段的江苏恒瑞的瑞格列汀,江苏豪森的聚乙二醇洛塞那肽,正大天晴的替诺福韦双特戊酯;处在临床II期的东阳光莫非赛定,上海和记黄埔医药的沃利替尼,江苏恒瑞的法米替尼。

DPP-4抑制剂瑞格列汀、GLP-1类似物聚乙二醇洛塞那肽的补充申请最迟的以于2013年获批,临床顺利条件下预计将于未来4年内上市。

国内3类新药的开发已日趋成熟,并为企业带来可观的利润。

由于3类新药开发风险和成本较1.1类新药小,3.1类新药开发申报竞争激烈。

新药研发的现状和新技术在医疗行业中,新药的研发一直是各大制药公司以及科学家们努力追求的目标。

这是因为,新药的产生能够帮助许多病患者得到更好的治疗和康复,为人类健康事业做出重要的贡献。

然而,新药的研发过程并不简单,需要耗费大量的时间和资金,并且难度也越来越大。

本文将探讨新药研发的现状和新技术。

一、新药研发的现状新药研发的时间和投入成本都越来越高,通常需要数十亿美元和十年左右的时间。

研发过程包括预研、开发、临床试验、审批等多个阶段,而其中最具挑战性的是临床试验阶段。

临床试验是新药研发中最为关键的一部分,它直接关乎到新药的安全性和疗效,是新药能否进入市场的基础。

一般情况下,临床试验分为三个阶段:一期试验、二期试验和三期试验。

在这三个阶段中,试验范围逐渐扩大,涉及的人数也越来越多,试验的难度和风险也大大增加。

此外,新药研发涉及的法规和政策也在不断变化之中,这对新药研发带来了很大的不确定性。

例如,近年来新药审批速度逐渐加快,这给制药商带来了很大的压力。

二、新技术在新药研发中的应用随着科技的不断发展,新技术在新药研发中的应用也越来越广泛。

1、基因工程技术基因工程技术可以改变生物体的基因组成,从而增强或削弱生物体某些特定功能。

这种技术在新药研发中应用非常广泛,例如利用基因工程技术可以研制生物制剂,如单克隆抗体,这种药物可以对特定的分子或细胞进行识别和治疗,已经成为癌症和自身免疫性疾病的重要药物。

2、人工智能技术人工智能技术可以通过数据分析和模型预测技术,辅助制药公司进行新药研发。

在生命科学领域,大量的数据需要进行分析处理,使用模型预测技术可以在短时间内找到潜在的新药靶点,减少新药研发过程对时间的消耗。

3、3D打印技术3D打印技术可以制造高度复杂的生物材料,例如组织工程技术。

使用3D打印技术可以在短时间内定制一种患者特异性的药物制剂。

4、纳米技术纳米技术可以用于组装药物颗粒,控制药物释放速度,从而增加药物治疗效果。

学 报Journal of China Pharmaceutical University 2023,54(2):159 - 171159含硼药物的研究进展杜丰华1,董正川2,陈乐园3,侯文彬3,李祎亮3*(1天津中医药大学,天津 301617;2天津红日药业股份有限公司,天津 301700;3中国医学科学院北京协和医学院放射医学研究所,天津市放射医学与分子核医学重点实验室,天津 300192)摘 要 近年来,关于含硼药物,尤其是硼酸类药物的研究逐渐增多。

含硼药物代表了药物化学家在研发领域开拓的一类新成果,这类药物在抗炎、抗菌、抗肿瘤等方面正扮演着愈发重要的角色。

目前,全球已有5个含硼药物获批上市,正处于临床试验阶段的含硼药物也不在少数,同时近几年在研新药的不断出现,极大地扩展了硼在药物研发领域的应用。

本文通过介绍硼元素的特性,并对处于各个研究阶段的代表性含硼药物的适应证,与靶点的结合机制,以及它们进入临床试验后的进展进行综述,以期为含硼药物的进一步研究提供参考。

关键词含硼化合物;上市药物;共价抑制;药物靶标;临床试验中图分类号R914 文献标志码 A 文章编号1000 -5048(2023)02 -0159 -13doi:10.11665/j.issn.1000 -5048.20221101002引用本文杜丰华,董正川,陈乐园,等.含硼药物的研究进展[J].中国药科大学学报,2023,54(2):159–171.Cite this article as:DU Fenghua,DONG Zhengchuan,CHEN Leyuan,et al. Research progress of boron-containing drugs[J].J China Pharm Univ,2023,54(2):159–171.Research progress of boron-containing drugsDU Fenghua1, DONG Zhengchuan2, CHEN Leyuan3, HOU Wenbin3, LI Yiliang3*1Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617; 2Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co., Ltd., Tianjin 301700; 3Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College Institute of Radiation Medicine, Tianjin Municipal Key Laboratory of Radiation Medicine and Molecular Nuclear Medicine, Tianjin 300192, ChinaAbstract In recent years, the research on boron-containing drugs, especially boric acid drugs, has been increas‑ing gradually.Boron-containing drugs, which have been a new area of research for pharmaceutical chemists in the development of new drugs, play an increasingly important anti-inflammatory, antibacterial, and anti-tumor role.At present, five boron-containing drugs have been approved, many are under clinical trials, and more are under investigation around the world, which has greatly expanded the application of boron in the research of new drugs.This paper introduces the characteristics of boron, and reviews the indications of representative boron-con‑taining drugs in various research stages, their binding mechanisms with targets, and their progress after entering clinical trials, aiming to provide reference for further research on boron-containing drugs.Key words boron-containing compound; approved drug; covalent inhibition; drug target; clinical trialThis study was supported by the Youth Project of National Natural Science Foundation of China (No.82104012); and the Major Col‑laborative Innovation Project of Medical and Health Science and Technology Innovation Project of the Chinese Academy of Medical Sciences (No.2021-I2M-1-042)收稿日期2022-11-01 *通信作者Tel:************E-mail:liyiliang@基金项目国家自然科学基金青年项目资助(No.82104012);中国医学科学院医学与健康科技创新工程重大协同创新项目资助(No.2021-I2M-1-042)学 报 Journal of China Pharmaceutical University 2023,54(2):159 - 171第54 卷近年来,在药物研发领域,经过科学家们对含硼化合物的不断探索,基于硼元素设计的药物体现出了令人期待的治疗潜力。

创新药产业大盘点:未来20年最大投资机会,中国将拥有数个超千亿美元市值巨头整理丨玛丽莲西米露日前,西南证券发布了《行业步入3.0时代,中国正向创新药大国崛起》,创新药将是未来10-20年最大的投资机会,中国必将产生数个超千亿美元市值的制药巨头,数十个过千亿人民币市值的各领域龙头企业。

贝壳社对报告进行了摘编解读,以飨读者。

一、人才引进+科技进步助力中国成全球制药大国制药工业是国家战略支柱行业之一,其工业水平是一个国家综合实力的重要组成部分。

中国制药产业真正起步于本世纪初,经历了从无到有,从使用传统工艺到大规模运用现代技术的发展历程。

特别是改革开放以来,我国医药产业随着国家综合实力的提升驶入了快速发展通道。

国内医药制造工业收入从1999年的1324亿元,快速增长到了2010年的10169亿元,年复合增速达22.6%。

截至2016年底中国医药工业收入已达28062亿元,2010-2016年复合增速达18.4%,远超全球医药行业平均增速。

据IMS数据库统计,2010年中国药品市场规模位列全球第三,占比约8%,仅次于美国市场的40%和日本市场的9%。

随着以中国、印度为首的发展中国家崛起,以及政府在卫生健康产业上加大投入等有利因素驱动,以中国、巴西、俄罗斯和印度为代表的新兴医药市场正快速扩容。

据统计预测,2019年中国药品市场规模占全球份额比例将达到14%,仅次于美国38%的占比,接近欧洲五国家合计。

在人才需求方面,创新药的研发比仿制药的开发更需要全球一流人才作为支撑。

国内综合实力的不断提升和创业环境的改善,吸引着越来越多的高端留学人才归国。

以下是国家各部委以及地方政府推出的多个人才计划。

2012-2016年,中国的SCI(科学引文索引)论文数量为124.5万篇,仅次于美国。

生命科学领域的论文发表数也水涨船高,居世界第2位。

同期,中国在基于SCI数据库设计的含金量更高的统计指标数据库——ESI(基础科学指标库)评价体系中前进更快:近5年入围ESI高被引论文的数量约为上个5年的2.5倍。

2022慢性乙型肝炎新药研发进展(全文)目前全球仍约有2.57亿慢性HBV感染者, 如不进行治疗, 会有20%甚至更多的慢性感染者发展为终末期慢性肝病, 如肝硬化或肝细胞癌(HCC)[1]。

抗病毒治疗是慢性乙型肝炎(CHB)患者最重要的治疗, 通过抗病毒治疗可以抑制HBV的复制, 减轻肝细胞炎症及纤维组织增生, 以减少肝衰竭、肝硬化失代偿以及HCC的发生[2]。

然而当下还没有一种药物可以完全清除感染肝细胞中的共价闭合环状DNA(cccDNA), 这也是当前的抗病毒药物不能治愈CHB的主要原因[3-4]。

随着现代医药水平的进步以及对HBV 复制周期的深入了解, 不同靶点的新型药物正处于研发和临床试验阶段, 这些药物对于治疗CHB有着重大的意义。

目前治疗CHB的新药大致分为两类[3]。

第一类主要针对HBV的生命周期:包括阻止HBV进入细胞、直接靶向cccDNA、靶向HBV基因表达、抑制核衣壳组装和HBsAg释放等。

第二类主要针对宿主的免疫系统:包括固有免疫和适应性免疫。

由于针对不同靶点的新药种类众多, 在此仅讨论临床试验数据较详尽的代表性药物。

1 进入抑制剂(Entry inhibitor)北京生命科学研究所李文辉团队[5]于2012年在世界上首次发现钠离子- 牛磺胆酸共转运蛋白(NTCP)是HBV进入人体肝细胞的特异性受体°NTCP 是一个多重跨膜的蛋白分子, HBV通过L-HBsAg的前S1区与肝细胞表面的NTCP结合, 介导HBV进入细胞[6]。

这一发现不仅大大促进了HBV 感染相关的研究, 同时为HBV新药研发提供了新靶标。

基于Myrcludex B的使用, 德国的海德堡大学医院Stephan Urban团队[7]提出了HBsAg阻断策略Myrcludex B是L-HBsAg的前S1结构域内47个氨基酸衍生的肉豆蔻酰化脂肽, 通过竞争性与NTCP受体结合, 进而抑制HBV进入肝细胞[8]。

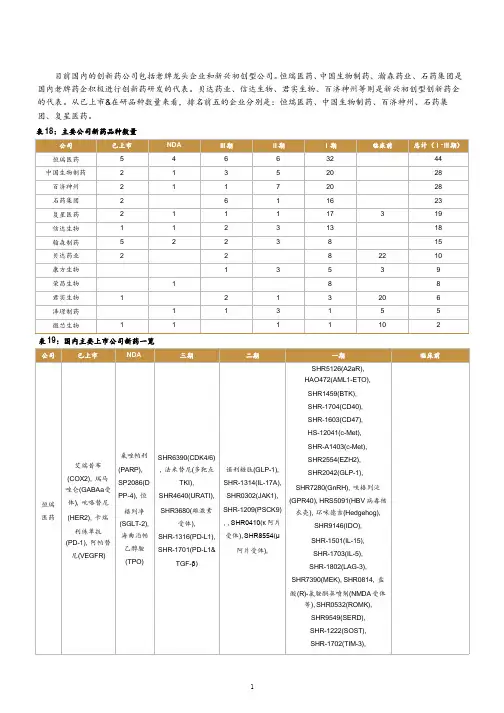

2014上半年中国1.1类新药研发进展

2014上半年共有37个1.1类新药申报临床,恒瑞以SHR3680、SHR4640、SHR6390三个分子蝉联榜首。

大部分新药都是me-too,最热门的适应症是肿瘤,最热门的靶点仍然是酪氨酸激酶。

2014上半年只有2个1.1类新药申报生产,红日药业的对甲苯磺酰胺用于瘤内局部注射,CFDA是否有胆气批准该药以及医生是否乐意使用该药是个问题。

银谷制药的苯环喹溴铵的适用人群较广,但相比于外企的各种二联可能没有疗效优势。

银杏树药业和歌礼生物申报了NS3/4A蛋白酶抑制剂,个人不看好这类抗丙肝药物,一方面NS3/4A蛋白酶抑制剂需要与干扰素联用,另一方面等自主研发的抗丙肝药上市,外企研制的纯口服抗丙肝药物专利已经到期。

我比较感兴趣的几个分子是阿莫奎尼、F573、c-Met抑制剂、FG-4592、CVI-LM001、双替尼他,针对的是国内外未解决的问题,当然风险也是极大的,比较考验企业的研发能力。

(本资料素材和资料部分来自网络,仅供参考。

请预览后才下载,期待您的好评与关注!)。