塑胶件拔模角_1006

- 格式:ppt

- 大小:4.89 MB

- 文档页数:31

塑胶产品模具的拔模⾓度确定(⼀)

对于与模具表⾯直接接触并垂直于分型⾯的产品特征,需要有锥⾓或拔模⾓度,从⽽允许适当的顶出。

该拔模⾓度会在模具打开的瞬间产⽣间隙,

从⽽让制件可以轻松地脱离模具。

如果在设计中不考虑拔模⾓度的话,由于热塑性塑料在冷却过程中会收缩,紧贴在模具型芯或公模上很难被正常地顶出。

如果能仔细考虑拔模⾓度和合模处封胶,则通常很有可能避免侧向运动,并节约模具及维修成本。

对于⽆纹饰的表⾯,⼀般推荐每边拔模⾓度最⼩值为0.5度。

但是也有例外情况,存在⼩于0.5度也被接受的可能,这可以通过抛光拔模⾓度或使⽤特殊的表⾯处理来实现。

对于有纹饰的侧壁,每0.1mm深度的蚀纹应增加拔模⾓度0.4度。

根据模具深度(C)的不同,拔模⾓度线(A)(mm)与不同拔模⾓度(B)的关系

⼀般推荐1⾄3度的拔模⾓度。

因为尽管随着拔模⾓度的加⼤,顶出会变得更为容易,但是可能会使某些部分变得太重。

应尽量维持分型⾯或平⾯的产品特征。

当存在阶梯式分型⾯时,需要有7度的拔模⾓度来封胶(最⼩值为5度)。

在封胶处的摩擦阻⼒会随时间导致磨损,且在注塑过程中会形成⽑边。

对于这种加⼯,如果要⽣产不存在⽑边的制件,则要求更频繁的维修。

分型⾯

模具达⼈:mujudaren

这⾥探讨分享模具达⼈的经验。

第三章拔模斜度基本设计守则塑胶产品在设计上通常会为了能够轻易的使产品由模具脱离出来而需要在边缘的内侧和外侧各设有一个倾斜角为出模角。

若然产品附有垂直外壁并且与开模方向相同的话,则模具在塑料成型後需要很大的开模力才能打开,而且,在模具开启後,产品脱离模具的过程亦相信十分困难。

要是该产品在产品设计的过程上已预留出模角及所有接触产品的模具零件在加工过程当中经过高度抛光的话,脱模就变成轻而易举的事情。

因此,出模角的考虑在产品设计的过程是不可或缺的,因注塑件冷却收缩後多附在凸模上,为了使产品壁厚平均及防止产品在开模後附在较热的凹模上,出模角对应於凹模及凸模是应该相等的。

不过,在特殊情况下若然要求产品於开模後附在凹模的话,可将相接凹模部份的出模角尽量减少,或刻意在凹模加上适量的倒扣位。

出模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。

此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。

一般来说,高度抛光的外壁可使用1/8度或1/4度的出模角。

深入或附有织纹的产品要求出模角作相应的增加,习惯上每0.025mm深的织纹,便需要额外1度的出模角。

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表,列出出模角度与单边间隙的关系,可作为叁考之用。

此外,当产品需要长而深的筋及较小的出模角时,顶针的设计须有特别的处理,见对深而长加强筋的顶针设计图。

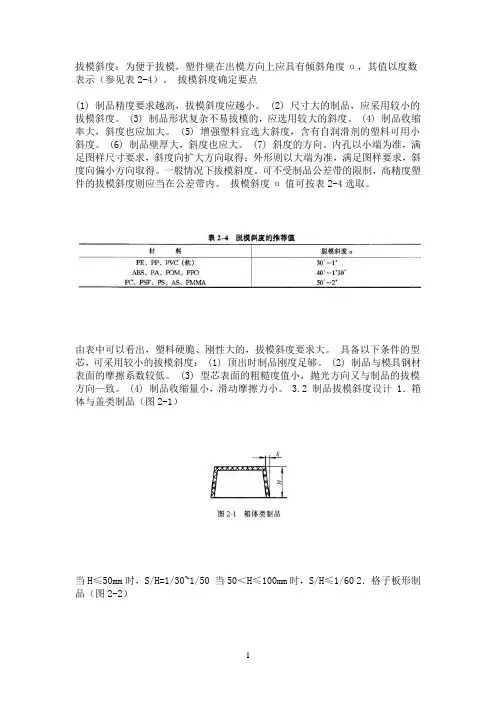

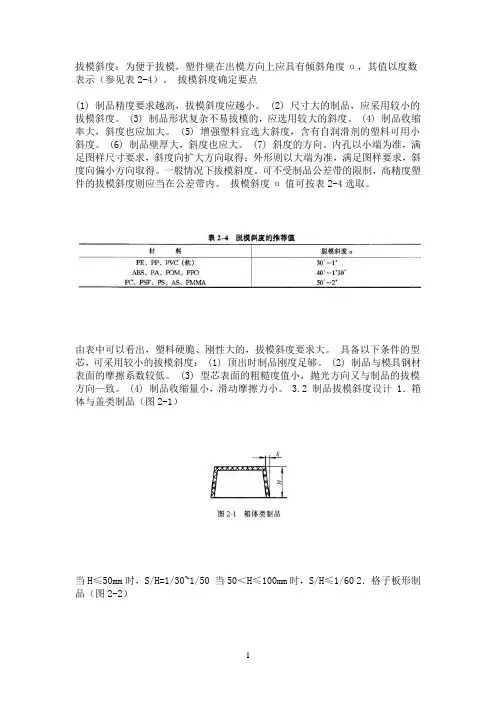

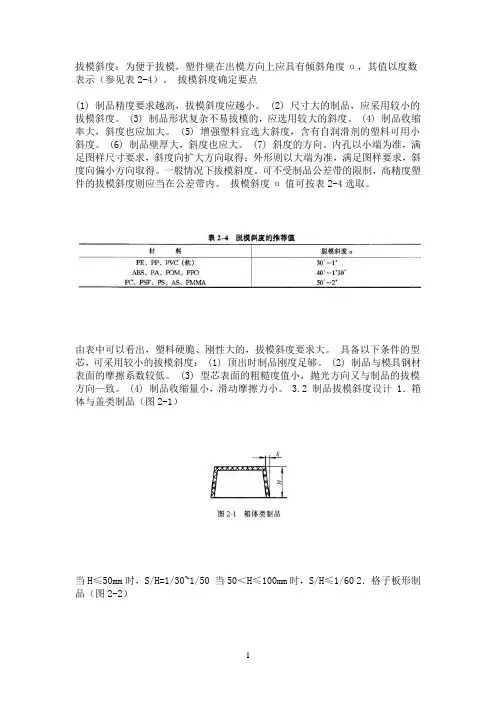

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度α,其值以度数表示(参见表2-4)。

拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

(4) 制品收缩率大,斜度也应加大。

(5) 增强塑料宜选大斜度,含有自润滑剂的塑料可用小斜度。

(6) 制品壁厚大,斜度也应大。

(7) 斜度的方向。

内孔以小端为准,满足图样尺寸要求,斜度向扩大方向取得;外形则以大端为准,满足图样要求,斜度向偏小方向取得。

拔模角的选取需要注意的地方

拔模对于每套模具来说都是不可避免的环节,一些分模的图纸,没有拔模,但并不代表就不做,而是放到下个环节做了。

模具设计中,开始3D分模前,除了放缩水,那就是改脱模斜度了。

很多产品,从客户手中拿到时,如果水平好点的产品设计,他会做好斜度发给你,但大多数的是没有脱模斜度的。

这时候就需要对它进行修改了。

做脱模斜度,主要是为了方便产品从模具中取出,避免顶白,顶伤和拖白的现象。

脱模斜度与塑料性能,形状,表面要求有关。

实际设计过程中,脱模斜度选择时,虽然没有什么特定的数据,但也得遵守以下原则:

1.在对产品拔模时,应减胶拔模。

2.骨位的脱模斜度,通常取值在0.25~1之间,但得保证顶部尺寸不能小于0.8mm。

3.产品面拔模时,其高度小于40mm时,拔模角度选用1度,大于40时,拔模角选用0.5度。

4.蚀纹产品的拔模角度应视纹面规定,型号,深度而定,一般情况下,外壁皮纹每深

0.001,需加1~1.5°的拔模角,内壁则需更大拔模角度。

(蚀纹实际拔模请参考蚀纹公司所提供纹板拔模度资料)。

5.对于不重要的地方,可以加大其拔模度。

6. 在修改产品脱模斜度时,必须保证装配关系和外观的要求,有重要尺寸要求的地方,拔模后的尺寸应控制在要求的范围之内。

不确定的地方,须与客户沟通确定。

7. 外表面为光面的小产品,脱模斜度≥ 1;大产品的脱模斜度≥ 3。

8. 碰穿擦穿位的斜度应尽量大。

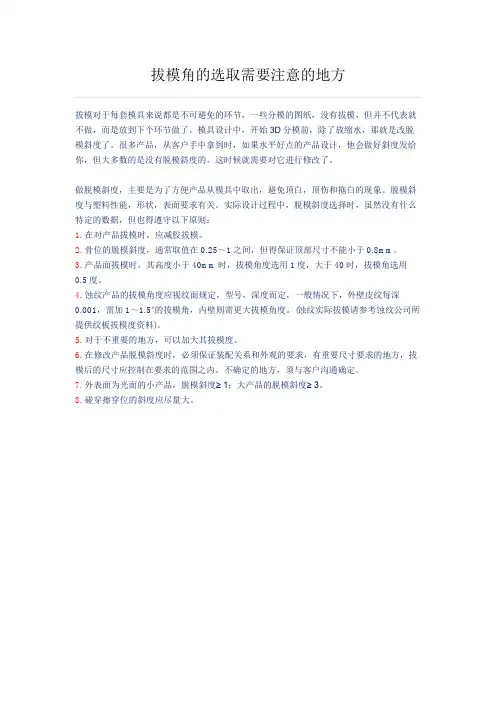

孔的问题a. 孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上。

b. 孔与塑件边缘之间的距离,一般应取孔径的3倍以上,如因塑件设计的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强。

c. 侧孔的设计应避免有薄壁的断面,否则会产生尖角,有伤手和易缺料的现象。

基本设计守则塑胶产品在设计上通常会为了能够轻易的使产品由模具脱离出来而需要在边缘的内侧和外侧各设有一个倾斜角为出模角。

若然产品附有垂直外壁并且与开模方向相同的话,则模具在塑料成型後需要很大的开模力才能打开,而且,在模具开启後,产品脱离模具的过程亦相信十分困难。

要是该产品在产品设计的过程上已预留出模角及所有接触产品的模具零件在加工过程当中经过高度抛光的话,脱模就变成轻而易举的事情。

因此,出模角的考虑在产品设计的过程是不可或缺的,因注塑件冷却收缩後多附在凸模上,为了使产品壁厚平均及防止产品在开模後附在较热的凹模上,出模角对应於凹模及凸模是应该相等的。

不过,在特殊情况下若然要求产品於开模後附在凹模的话,可将相接凹模部份的出模角尽量减少,或刻意在凹模加上适量的倒扣位。

出模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。

此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。

一般来说,高度抛光的外壁可使用1/8度或1/4度的出模角。

深入或附有织纹的产品要求出模角作相应的增加,习惯上每0.025mm深的织纹,便需要额外1度的出模角。

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表,列出出模角度与单边间隙的关系,可作为叁考之用。

此外,当产品需要长而深的筋及较小的出模角时,顶针的设计须有特别的处理,见对深而长加强筋的顶针设计图。

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度α,其值以度数表示(参见表2-4)。

拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度α,其值以度数表示(参见表2-4)。

拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

(4) 制品收缩率大,斜度也应加大。

(5) 增强塑料宜选大斜度,含有自润滑剂的塑料可用小斜度。

(6) 制品壁厚大,斜度也应大。

(7) 斜度的方向。

内孔以小端为准,满足图样尺寸要求,斜度向扩大方向取得;外形则以大端为准,满足图样要求,斜度向偏小方向取得。

一般情况下拔模斜度。

可不受制品公差带的限制,高精度塑件的拔模斜度则应当在公差带内。

拔模斜度α值可按表2-4选取。

由表中可以看出,塑料硬脆、刚性大的,拔模斜度要求大。

具备以下条件的型芯,可采用较小的拔模斜度: (1) 顶出时制品刚度足够。

(2) 制品与模具钢材表面的摩擦系数较低。

(3) 型芯表面的粗糙度值小,抛光方向又与制品的拔模方向—致。

(4) 制品收缩量小,滑动摩擦力小。

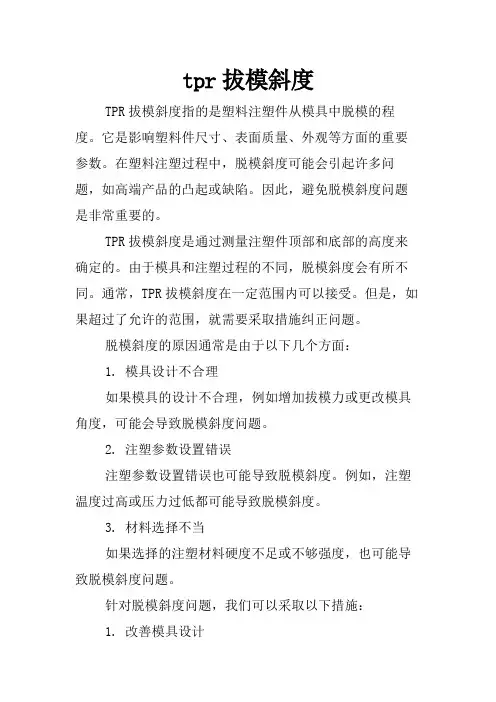

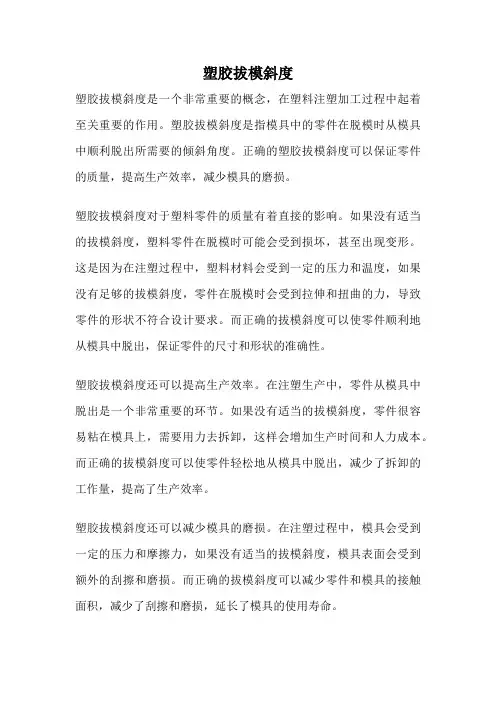

3.2 制品拔模斜度设计 1.箱体与盖类制品(图2-1)当H≤50mm时,S/H=1/30~1/50 当50<H≤100mm时,S/H≤1/60 2.格子板形制品(图2-2)当格子的间距P≤4mm时,拔模斜度α=1/10P。

格子C尺寸越大,拔模斜度越大。

当格子高度H超过8mm,拔模斜度不能取太大值时,可采用图(b)的形式,使一部分进入动模一侧,从而使拔模斜度满足要求。

3.带加强筋类制品(图2-3)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 4.底筋类制品(图2-4)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 5.凸台类制品(图2-5、表2-5)高凸台制品(H>30mm)的拔模斜度:型芯:型腔:型芯的拔模斜度应大于型腔。

6.最小拔模斜度(表2-6)拔模斜度影响制品的脱出情况。

如果拔模斜度很小,拔模阻力增大,顶出机构就会失去作用。

tpr拔模斜度TPR拔模斜度指的是塑料注塑件从模具中脱模的程度。

它是影响塑料件尺寸、表面质量、外观等方面的重要参数。

在塑料注塑过程中,脱模斜度可能会引起许多问题,如高端产品的凸起或缺陷。

因此,避免脱模斜度问题是非常重要的。

TPR拔模斜度是通过测量注塑件顶部和底部的高度来确定的。

由于模具和注塑过程的不同,脱模斜度会有所不同。

通常,TPR拔模斜度在一定范围内可以接受。

但是,如果超过了允许的范围,就需要采取措施纠正问题。

脱模斜度的原因通常是由于以下几个方面:1. 模具设计不合理如果模具的设计不合理,例如增加拔模力或更改模具角度,可能会导致脱模斜度问题。

2. 注塑参数设置错误注塑参数设置错误也可能导致脱模斜度。

例如,注塑温度过高或压力过低都可能导致脱模斜度。

3. 材料选择不当如果选择的注塑材料硬度不足或不够强度,也可能导致脱模斜度问题。

针对脱模斜度问题,我们可以采取以下措施:1. 改善模具设计通过合理的模具设计和调整模具角度,可以有效地减少脱模斜度问题。

2. 优化注塑参数设定正确的注塑参数设定可以减少脱模斜度,如调整温度和压力等参数。

3. 更换合适的注塑材料如果选择硬度和强度适合的注塑材料,也能有效地减少脱模斜度问题。

4. 加强模具维护定期进行模具维护,及时更换模具配件,以确保模具的完好无损,有助于减少脱模斜度问题出现。

总之,TPR拔模斜度是影响塑料注塑产品品质的重要参数,我们在注塑过程中需要注意避免这样的问题出现。

通过合理的模具设计、调整注塑参数、选择合适的材料和加强模具维护等多重手段,我们可以有效地控制脱模斜度问题,从而保证注塑产品的品质。

塑料件高加强筋的拔模方法说实话塑料件高加强筋的拔模方法这事儿,我一开始也是瞎摸索。

我接手的一个项目就有这么个难题,要求在塑料件上做出高加强筋,还得顺利拔模,那可把我给愁坏了。

我试过直接按照常规拔模方法来做,就像我们平常把鞋子从鞋盒里拿出来那样直接往外拔模,结果失败得一塌糊涂。

加强筋那部分由于高度问题,拔模的时候就和模具紧紧卡住了,像是手伸进紧口的袖子里却怎么也抽不出来一样。

这就告诉我,高加强筋和普通的结构是不一样的,不能这么简单粗暴地对待。

后来我想,那给加强筋设计个斜度会不会好点呢?我就给它加了个斜度,就像咱们走的那种有点斜度的斜坡路,想着这样能降低拔模的阻力。

但我忽略了一个问题,就是这个斜度也不能随便乱加,因为如果斜度太大,虽然拔模容易了,可是却影响了加强筋本身设计上的一些尺寸和功能要求。

结果做出来的塑料件没有达到预期的强度,这次又失败了。

再后来啊,我就琢磨着,那在模具的表面做点处理怎么样?我试过给模具表面打光,让它特别光滑,觉得这样就像给物体的表面抹了油一样,拔模的时候摩擦力就会小很多。

这个方法有一定效果,至少在拔模的时候顺畅了一些,但是并没有从根本上解决所有问题。

经过多次的失败,我终于发现一个还算可行的方法。

我在保证加强筋强度的前提下,适当降低了加强筋根部的厚度,这么做就有点像我们修剪树枝,把比较粗的枝干稍微削薄一点。

这样一来呢,在拔模的时候,加强筋周围的塑料受到的应力没那么大了,就能比较顺利地沿着拔模方向出来。

而且这个根部厚度的改变其实也可以根据具体的塑料件材料和尺寸进行调整。

我不太确定这个方法是不是适用于所有的高加强筋拔模情况,但是就我目前做的这个项目来说,效果还是挺不错的。

我还想过是不是可以在模具上增加一些特殊的结构,比如弄一些辅助的小滑块啥的,就像在楼梯旁边加个扶手用来助力一样,不过这个我还没来得及尝试,只能下次有机会再试试看了。

不过我觉得,多从加强筋自身的结构和模具的整体配合方面去考虑这个拔模方法,肯定能找到更多门道的。

拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度α,其值以度数表示(参见表2-4)。

拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

(4) 制品收缩率大,斜度也应加大。

(5) 增强塑料宜选大斜度,含有自润滑剂的塑料可用小斜度。

(6) 制品壁厚大,斜度也应大。

(7) 斜度的方向。

内孔以小端为准,满足图样尺寸要求,斜度向扩大方向取得;外形则以大端为准,满足图样要求,斜度向偏小方向取得。

一般情况下拔模斜度。

可不受制品公差带的限制,高精度塑件的拔模斜度则应当在公差带内。

拔模斜度α值可按表2-4选取。

由表中可以看出,塑料硬脆、刚性大的,拔模斜度要求大。

具备以下条件的型芯,可采用较小的拔模斜度: (1) 顶出时制品刚度足够。

(2) 制品与模具钢材表面的摩擦系数较低。

(3) 型芯表面的粗糙度值小,抛光方向又与制品的拔模方向—致。

(4) 制品收缩量小,滑动摩擦力小。

3.2 制品拔模斜度设计 1.箱体与盖类制品(图2-1)当H≤50mm时,S/H=1/30~1/50 当50<H≤100mm时,S/H≤1/60 2.格子板形制品(图2-2)当格子的间距P≤4mm时,拔模斜度α=1/10P。

格子C尺寸越大,拔模斜度越大。

当格子高度H超过8mm,拔模斜度不能取太大值时,可采用图(b)的形式,使一部分进入动模一侧,从而使拔模斜度满足要求。

3.带加强筋类制品(图2-3)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 4.底筋类制品(图2-4)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 5.凸台类制品(图2-5、表2-5)高凸台制品(H>30mm)的拔模斜度:型芯:型腔:型芯的拔模斜度应大于型腔。

6.最小拔模斜度(表2-6)拔模斜度影响制品的脱出情况。

如果拔模斜度很小,拔模阻力增大,顶出机构就会失去作用。

拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度α,其值以度数表示(参见表2-4)。

拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

(4) 制品收缩率大,斜度也应加大。

(5) 增强塑料宜选大斜度,含有自润滑剂的塑料可用小斜度。

(6) 制品壁厚大,斜度也应大。

(7) 斜度的方向。

内孔以小端为准,满足图样尺寸要求,斜度向扩大方向取得;外形则以大端为准,满足图样要求,斜度向偏小方向取得。

一般情况下拔模斜度。

可不受制品公差带的限制,高精度塑件的拔模斜度则应当在公差带内。

拔模斜度α值可按表2-4选取。

由表中可以看出,塑料硬脆、刚性大的,拔模斜度要求大。

具备以下条件的型芯,可采用较小的拔模斜度: (1) 顶出时制品刚度足够。

(2) 制品与模具钢材表面的摩擦系数较低。

(3) 型芯表面的粗糙度值小,抛光方向又与制品的拔模方向—致。

(4) 制品收缩量小,滑动摩擦力小。

3.2 制品拔模斜度设计 1.箱体与盖类制品(图2-1)当H≤50mm时,S/H=1/30~1/50 当50<H≤100mm时,S/H≤1/60 2.格子板形制品(图2-2)当格子的间距P≤4mm时,拔模斜度α=1/10P。

格子C尺寸越大,拔模斜度越大。

当格子高度H超过8mm,拔模斜度不能取太大值时,可采用图(b)的形式,使一部分进入动模一侧,从而使拔模斜度满足要求。

3.带加强筋类制品(图2-3)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 4.底筋类制品(图2-4)A=(1.0~1.8)T mm;B=(0.5~0.7)T mm 5.凸台类制品(图2-5、表2-5)高凸台制品(H>30mm)的拔模斜度:型芯:型腔:型芯的拔模斜度应大于型腔。

6.最小拔模斜度(表2-6)拔模斜度影响制品的脱出情况。

如果拔模斜度很小,拔模阻力增大,顶出机构就会失去作用。

塑胶零件设计常见问题内容大纲一:塑胶零件设计常见问题u拔模u肉厚u Ribu圆角u卡勾u孔u文字图案u模具强度u倒扣出斜顶序号问题描述案例图片改进建议11.加大拔模至3.5度.2. 更改/取消咬花规格并设置相应拔模.3. 咬花深度降低.2高光面拔模角不够---拉模高光面拔模角度建议2.5度以上.3拔模大小不合理---粘模胶位大都出前模的情况下.前模斜度需大于后模斜度.咬花拔模角度不够---拉模0度拔模,咬花规格MT11020侧壁高光面只有1度拔模前后模都是1度序号问题描述案例图片改进建议4拔模角方向不对---倒扣不能出模修改结构消除倒扣.5产品结构未考虑出模方向---模具结构复杂更改Rib 位置为出模方向.6特征拔模未考虑斜顶,滑块出模方向增加斜顶方向拔模斜度拔模角不对,形成倒扣斜顶出模方向未设置拔模.Rib 方向与出模方向不一致.序号问题描述案例图片改进建议1局部太厚,不均匀---缩水2Boss 背面缩水Boss 柱底部做火山口Boss 柱底部偷肉做斜顶序号问题描述案例图片改进建议3太薄,太尖---缺胶4肉厚突变---应力痕5Rib 末端突变---喷流痕顺滑过渡,L/H > 3序号问题描述案例图片改进建议1前模倒扣建议改为碰穿或则后模倒扣2侧墙两侧拔模方向一致导致肉厚不均匀拔模方向相反3單截Boss 改成雙截降低長徑比倒扣位出前模两侧拔模方向一致序号问题描述案例图片改进建议1Rib 太厚---缩水痕Rib<=T/2高光面則T 約為1/3 T 为宜2Rib 太密,高---困气,缺胶模具需线割镶件一般高度< 5T间距>2T 参看下页实例3Rib 布置方向筋的布置方向最好与熔料的充填方向一致.BeforeAfterRib 取消Rib 高度降低Rib 间距加宽序号问题描述案例图片改进建议4Rib越长---翘曲越明显如对变形要求高的部品Rib 作断筋处理56增加Rib---改善变形不同Rib做法的翹曲差異框形產品內外部Rib補強以約束減少翹曲序号问题描述案例图片改进建议78十字/连接Rib ---缩水向内变形外侧增加ribs序号问题描述案例图片改进建议1R 角导致倒扣无法出模取消上端R 角2擦破位置R 角导致模具产生尖钢取消R 角3增加R防止组装产生毛屑序号问题描述案例图片改进建议3简化分型面取消R, 简化分型面4斜顶镶件线位置R使模具尖角取消R取消R序号问题描述案例图片改进建议1卡勾上端结合线---易断裂2卡勾底部应力集中序号问题描述案例图片改进建议1一般D ≧1.5mm,L<5d,否则宜机械加工;盲孔設計,壁厚連皮0.2D 以上,2一般S ≧3d, 如因塑件设计的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强.3孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上常见设计问题文字、图案序号问题描述案例图片改进建议1凸出的高度0.2~0.3mm 为宜,线条宽度不小于0.3mm,两条线间距离不小于0.4mm ,如图所示。

塑胶拔模斜度塑胶拔模斜度是一个非常重要的概念,在塑料注塑加工过程中起着至关重要的作用。

塑胶拔模斜度是指模具中的零件在脱模时从模具中顺利脱出所需要的倾斜角度。

正确的塑胶拔模斜度可以保证零件的质量,提高生产效率,减少模具的磨损。

塑胶拔模斜度对于塑料零件的质量有着直接的影响。

如果没有适当的拔模斜度,塑料零件在脱模时可能会受到损坏,甚至出现变形。

这是因为在注塑过程中,塑料材料会受到一定的压力和温度,如果没有足够的拔模斜度,零件在脱模时会受到拉伸和扭曲的力,导致零件的形状不符合设计要求。

而正确的拔模斜度可以使零件顺利地从模具中脱出,保证零件的尺寸和形状的准确性。

塑胶拔模斜度还可以提高生产效率。

在注塑生产中,零件从模具中脱出是一个非常重要的环节。

如果没有适当的拔模斜度,零件很容易粘在模具上,需要用力去拆卸,这样会增加生产时间和人力成本。

而正确的拔模斜度可以使零件轻松地从模具中脱出,减少了拆卸的工作量,提高了生产效率。

塑胶拔模斜度还可以减少模具的磨损。

在注塑过程中,模具会受到一定的压力和摩擦力,如果没有适当的拔模斜度,模具表面会受到额外的刮擦和磨损。

而正确的拔模斜度可以减少零件和模具的接触面积,减少了刮擦和磨损,延长了模具的使用寿命。

那么,如何确定适当的塑胶拔模斜度呢?首先,需要考虑零件的材料和形状。

不同的材料和形状对于拔模斜度的要求是不同的。

通常情况下,较软的材料和较复杂的形状需要更大的拔模斜度。

其次,还需要考虑模具的结构和设计。

不同的模具结构和设计也会对拔模斜度的要求产生影响。

最后,还需要考虑注塑机的参数和工艺。

注塑机的参数和工艺对于注塑过程的控制和调整也会对拔模斜度产生影响。

总结起来,塑胶拔模斜度在塑料注塑加工过程中起着至关重要的作用。

正确的拔模斜度可以保证零件的质量,提高生产效率,减少模具的磨损。

确定适当的拔模斜度需要考虑零件的材料和形状、模具的结构和设计以及注塑机的参数和工艺。

只有在各个方面的考虑和调整下,才能得到最佳的拔模斜度,实现高质量的塑料注塑加工。

孔的问题a. 孔与孔之间的距离,一般应取孔径的2倍以上。

b. 孔与塑件边缘之间的距离,一般应取孔径的3倍以上,如因塑件设计的限制或作为固定用孔,则可在孔的边缘用凸台来加强。

c. 侧孔的设计应避免有薄壁的断面,否则会产生尖角,有伤手和易缺料的现基本设计守则塑胶产品在设计上通常会为了能够轻易的使产品由模具脱离出来而需要在边缘的内侧和外侧各设有一个倾斜角为出模角。

若然产品附有垂直外壁并且与开模方向相同的话,则模具在塑料成型後需要很大的开模力才能打开,而且,在模具开启後,产品脱离模具的过程亦相信十分困难。

要是该产品在产品设计的过程上已预留出模角及所有接触产品的模具零件在加工过程当中经过高度抛光的话,脱模就变成轻而易举的事情。

因此,出模角的考虑在产品设计的过程是不可或缺的,因注塑件冷却收缩後多附在凸模上,为了使产品壁厚平均及防止产品在开模後附在较热的凹模上,出模角对应於凹模及凸模是应该相等的。

不过,在特殊情况下若然要求产品於开模後附在凹模的话,可将相接凹模部份的出模角尽量减少,或刻意在凹模加上适量的倒扣位。

出模角的大小是没有一定的准则,多数是凭经验和依照产品的深度来决定。

此外,成型的方式,壁厚和塑料的选择也在考虑之列。

一般来说,高度抛光的外壁可使用1/8度或1/4度的出模角。

深入或附有织纹的产品要求出模角作相应的增加,习惯上每0.025mm深的织纹,便需要额外1度的出模角。

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表,列出出模角度与单边间隙的关系,可作为叁考之用。

此外,当产品需要长而深的筋及较小的出模角时,顶针的设计须有特别的处理,见对深而长加强筋的顶针设计图。

出模角度与单边间隙和边位深度之关系表拔模斜度:为便于拔模,塑件壁在出模方向上应具有倾斜角度a, 其值以度数表示(参见表2-4)。

3.1拔模斜度确定要点(1) 制品精度要求越高,拔模斜度应越小。

(2) 尺寸大的制品,应采用较小的拔模斜度。

(3) 制品形状复杂不易拔模的,应选用较大的斜度。

塑胶件的结构设计:拔模斜度篇(下)05拔模斜度设计的原则•保证出模要求•保证结构功能•保证外观要求二、保证结构功能一个完整的产品本质上是不同的零件有序的构成,不同零件之间通过连接关系连接成一个整体,一个零件的拔模不仅仅对自身的结构产生影响,同时也会影响到与之配合的另一零件。

1、零件拔模后,对螺丝支承面的影响。

对支撑面进行拔模,可以方便出模,但是拔模后,螺丝的支承面与螺柱中心线不垂直,强行锁紧后,被固定件可能会被压歪。

2、零件拔模后,对过盈配合的影响。

塑胶件之间可以互相配对拔模,过盈配合精度不影响,但是对于无拔模斜度的标准件(如轴承、转轴等)与塑件件过盈配合就需要注意,比如以下这种小轴与柱子内孔的过盈配合,内孔如果拔模,过盈效果容易失效,内孔通过司筒针出模可以实现内孔无拔模。

对于轴承的过盈配合,稍大的轴承孔无法通过司筒针出模达到无拔模斜度,采用常规出模方式需要设计拔模斜度,如下面轴承孔,内孔大面拔模,筋位面积小,可以不拔模,强脱出模。

3、零件拔模后,分型面的确定会影响结构精度。

在拔模时,当对零件中的d1、d2、d3、d4有同心度要求时,分型面必须在A~A处且d1与d2设计在同一型芯上才能使模具保证其要求。

4、零件拔模后,分型线(夹线)出模、外观、结构的影响。

一般的通孔是通过前后模的碰穿成型,只是碰穿位置的不同,导致夹线的位置也不同,通孔拔模后,一般有以下3种碰穿方式,夹线(批锋)就产生在前后模的相碰处。

1)前模碰后模,即孔的内壁面拔模后留在前模,常应用于外观的一些特征孔,如散热孔、出音孔、外接口孔等,这些孔一般在外观面上不允许看到孔的夹线或批锋,并且一般都需要导角,所以一般选择此方式,但是,值得注意的是,这种方式有粘前模的风险,特别是孔的个数较多时,如一些散热孔、出音孔,所以,如果后模没有足够的结构保证模具前后模分开时留在后模,应考虑使用前后模对碰,且前模碰的深度小于后模碰的深度。

2)后模碰前模,即孔的内壁面拔模后留在后模,这方式处理的孔一般不单独呈现,因为夹线(批锋)呈现在外观处,通常是跟其他零件一起配合使用,比如孔的中间装配一个装饰件,由于此方式成型的孔批锋在外观面上,如果装饰件与外壳平齐,由于可能存在误差(模具精度不高或结构不牢靠的情况下),实际上不平齐,会有段差,这时就容易刮手;如果在外观处两件分别导R角,虽然不会刮手,但从外观上看缝隙会变大;如果只装饰件导R角,且装饰件外观面比外壳面高0.2左右,这样就不会刮手,且外观上看缝隙也不会变大。

角度没有太大的规定!一般做整数方便加工就可!不过落差一定要0.02以上!大的高度落差就做大一点!角度一般做2-3度之间!大的产品做到5度!讨论拔模角度讨论一下拔摸斜度,请发表高见,多大的产品需要多大的拔摸斜度。

请大家举例说明。

拔摸斜度和产品的深度有关系.看你要达到什么目的了.而且对于产品外观的拔摸斜度和产品的表面处理有关系.相同的深度,表面咬花需要的拔摸斜度比光面要大. 而BOSS柱和加强肋就不是要求很严,以容易脱模和不缩水为原则.我们外形一般用1~2度左右以下是我的经验值:电视产品缺省的斜度是1:40,前壳为1.5度(我刚做了一个2度的)。

后盖因为牵扯到皮纹,如果深度不大(小于30毫米),一般不等小于3度。

深度较大,一般不小于6~8度。

至于有什么理论公式,还请版主赐教这个话题刚好我在别的论坛上发表过先转贴过来了:「拔模角」这个问题对机构人员来说,是个非常重要的课题 .什麼情况要画拔模斜度?什麼情况不需要斜度?外观斜度要多少?补强肋,螺丝驻斜度要多少?真的都需要经验,及和模具设计人员讨论对机构人员来说,不要画拔模角是最好的因為在画所有的结构时,标尺寸的参考只有「一条线」加了斜度后,正式图看起来就有「二条线」万一选错条,以后就麻烦了(有经验的人应该听的懂吧!)提供一下个人的经验:拔模斜度可以在所有的结构都完成后,再来一次画出来一方面可以避免出错一方面可以加快软体运算的速度.其实一个负责任的机构人员 .应该是要把「该有」的「所有拔模斜度」都画出来 .如果你把这项工作交给模具设计人员来画的时候 .他怎麼知道你哪些地方是做「紧配合」,哪些有「间隙」?而且拔模基準面应该是以「底部」,还是「顶部」為準呢?一旦「猜错」了,有可能成品就会有干涉了 .还有有些比较高,比较深的结构是做「入子」的以及有些螺丝孔是做「套筒」的那时需不需要做斜度,那裡不需要做斜度就要跟模具人员好好讨论了「拔模斜度」这个话题还有很多可以讨论的常常為了这个问题会让模具设计人员对机构设计人员有很大的抱怨这个可以多听听版上那些模具设计人员的心声一般我的经验是:能不作斜度的尽量不作!原则是:1、作模具的时候容易加的!2、作大作小关系不大的!外观的如果是出模方向的,斜度一定要作!如果是行位上出的,可以作直的!一些柱子、筋等,如果不是很深也不作!需要配合的,斜度一定要作!斜度的大小一般根据蚀纹的型号,有具体的数值,可以查的!基本全是经验值,要考虑模具的制作方法!。