土壤的基本性质

- 格式:ppt

- 大小:7.10 MB

- 文档页数:145

植物生产与环境(第三版)土壤的基本性质(1)土壤质地和结构土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础,约占土壤总重量的85%以上。

根据固体颗粒的大小,可以把土粒分为以下几级:粗砂(直径2.0~0.2mm)、细砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.mm)和粘粒(0.mm以下)。

这些大小不同的固体颗粒的组合百分比称为土壤质地。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。

砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

粘土类土壤以粉砂和粘粒为主,质地粘重,结构致密,保水保肥能力强,但孔隙小,通气透水性能差,湿时粘、干时硬。

壤土类土壤质地比较均匀,其中砂粒、粉砂和粘粒所占比重大致相等,既不松又不粘,通气透水性能好,并具一定的保水保肥能力,是比较理想的农作土壤。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙和团聚体的数量、大小及其稳定度。

它可分为微团粒结构(直径小于0.25mm)、团粒结构(0.25~10mm)和比团粒结构更大的各种结构。

团粒结构是土壤中的腐殖质把矿质土粒粘结成0.25~10mm直径的小团块,具有泡水不散的水稳性特点。

具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤,它能协调土壤中水分、空气和营养物质之间的关系,统一保肥和供肥的矛盾,有利于根系活动及吸取水分和养分,为植物的生长发育提供良好的条件。

无结构或结构不良的土壤,土体坚实,通气透水性差,土壤中微生物和动物的活动受抑制,土壤肥力差,不利于植物根系扎根和生长。

土壤质地和结构与土壤的水分、空气和温度状况有密切的关系。

(2)土壤水分土壤水分能够轻易被植物根系所稀释。

土壤水分的适度减少有助于各种营养物质熔化和移动,有助于磷酸盐的水解和有机态磷的矿化,这些都能够提升植物的营养状况。

土壤水分还能够调节土壤温度,但水分过多或过太少都会影响植物的生长。

水分过少时,植物可以受到旱情的威胁及缺养;水分过多可以并使土壤中空气流通阻塞并使营养物质外流,从而减少土壤肥力,或使有机质水解不全然而产生一些对植物有毒的还原成物质。

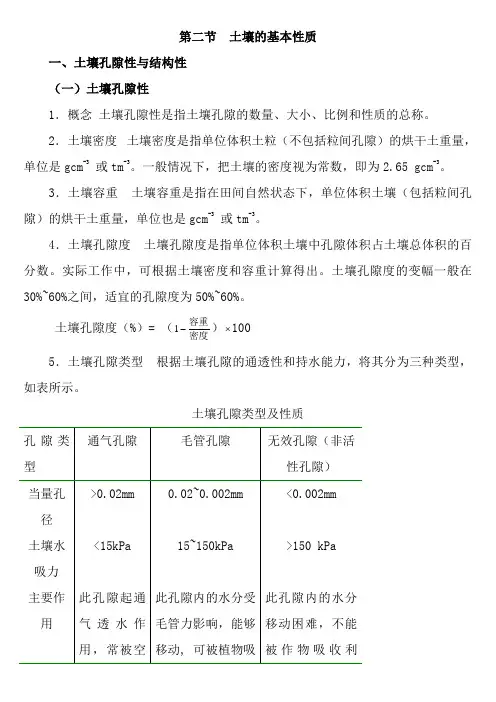

第二节 土壤的基本性质一、土壤孔隙性与结构性(一)土壤孔隙性1.概念 土壤孔隙性是指土壤孔隙的数量、大小、比例和性质的总称。

2.土壤密度土壤密度是指单位体积土粒(不包括粒间孔隙)的烘干土重量,单位是gcm -3 或tm -3。

一般情况下,把土壤的密度视为常数,即为2.65 gcm -3。

3.土壤容重 土壤容重是指在田间自然状态下,单位体积土壤(包括粒间孔隙)的烘干土重量,单位也是gcm -3 或tm -3。

4.土壤孔隙度 土壤孔隙度是指单位体积土壤中孔隙体积占土壤总体积的百分数。

实际工作中,可根据土壤密度和容重计算得出。

土壤孔隙度的变幅一般在30%~60%之间,适宜的孔隙度为50%~60%。

土壤孔隙度(%)= (密度容重-1)⨯100 5.土壤孔隙类型 根据土壤孔隙的通透性和持水能力,将其分为三种类型,如表所示。

土壤孔隙类型及性质6.土壤孔隙性与植物生长的关系适宜于植物生长发育的耕作层土壤孔隙状况为:总孔隙度为50%~56%,通气孔隙度在10%以上,如能达到15%~20%更好,毛管孔隙度与非毛管孔隙度之比为2:1为宜,无效孔隙度要求尽量低。

对于植物生长发育而言,在同一土体内孔隙的垂直分布应为“上虚下实”。

(二)土壤结构性1.概念 土壤中的土粒,一般不呈单粒状态存在(沙土例外),而是相互胶结成各种形状和大小不一的土团存在于土壤中,这种土团称为结构体或团聚体。

土壤结构性是指土壤结构体的种类、数量及其在土壤中的排列方式等状况。

2.土壤结构体的类型及特性 按照结构体的大小、形状和发育程度可分为以下几类。

(1)团粒与粒状结构 团粒结构是指近似球形且直径大小在0.25~10 mm 之间的土壤结构体,俗称“蚂蚁蛋”、“米糁子”等,常出现在有机质含量较高、质地适中的土壤中。

图 土壤结构的主要类型1—块状结构 2—柱状结构 3—棱柱状结构 4—团粒结构5—微团粒结构 6—核状结构 7—片状结构(2)块状与核状结构这两种结构近似立方体形状。

土壤基本特点土壤是地球表面由岩石风化形成的一种自然资源,它是生物生存和发展的基础。

土壤基本特点主要包括物理性质、化学性质和生物学性质。

一、物理性质:1.质地:土壤的质地是指土壤中颗粒的大小和组成。

根据颗粒大小,土壤可分为砂壤、壤土和粉砂壤三种类型。

砂壤颗粒较大,通气性好,但保水能力较差;壤土颗粒适中,保水性和肥力较好;粉砂壤颗粒较小,保水性好,但通气性较差。

2.结构:土壤的结构是指土壤颗粒的排列方式和组合形式。

土壤结构对土壤的透水性、透气性、保水性和肥力等有着重要影响。

常见的土壤结构有块状结构、柱状结构、板状结构等。

3.密度:土壤的密度是指单位体积土壤的质量。

土壤密度越大,说明土壤颗粒之间的空隙越小,通气性和透水性越差。

土壤密度的大小对作物的根系发育和生长有直接影响。

4.湿度:土壤湿度是指土壤中水分的含量。

土壤湿度对植物生长和发育具有重要影响,过多的湿度会导致土壤缺氧,过少的湿度则会造成干旱。

二、化学性质:1.酸碱性:土壤的酸碱性是指土壤中酸性或碱性物质的含量。

酸性土壤一般含有较多的酸性离子,如氢离子、铝离子等;碱性土壤则含有较多的碱性离子,如氢氧根离子、钙离子等。

土壤的酸碱性对植物的吸收和利用养分有重要影响。

2.肥力:土壤的肥力是指土壤中养分的含量和可利用性。

肥沃的土壤富含有机质和各种养分,适宜植物生长。

贫瘠的土壤养分含量较低,不利于植物的生长发育。

3.氧化还原性:土壤的氧化还原性是指土壤中氧气和水的存在状态。

氧化还原性对土壤中微生物的生长和活动有重要影响,也能影响土壤中有机物和无机物的转化过程。

三、生物学性质:1.土壤微生物:土壤中存在着大量的微生物,如细菌、真菌、放线菌等。

这些微生物对土壤有机物的分解和养分的循环有重要作用,也能促进土壤的结构形成和改良。

2.土壤动物:土壤中常见的动物有蚯蚓、蚂蚁、蜈蚣、蟹类等。

土壤动物通过活动和排泄物可以改善土壤结构和通气性,促进土壤的肥力和养分循环。

3.植物:土壤是植物生长和发育的基质,植物的根系通过土壤吸收水分和养分。