平山病(Hirayama disease)

- 格式:ppt

- 大小:19.25 MB

- 文档页数:21

平山病的临床与肌电图分析平山病,又称肌阵挛性疾病,是一种罕见的神经肌肉疾病,主要表现为肌肉不自主收缩与肌肉痉挛。

本文将从临床表现以及肌电图分析两个方面,对平山病进行详细的介绍。

一、临床表现平山病的临床表现主要包括以下几个方面:1. 肌肉痉挛:患者在静止或运动时出现明显的肌肉不自主收缩或痉挛,常常表现为肢体肌肉的快速、无规律性抽动,可涉及面部、颈部、躯干和四肢等部位。

2. 运动障碍:平山病患者在进行各种动作时会受到肌肉痉挛的干扰,导致运动障碍。

例如,患者在走路时可能会出现腿部抽动,影响正常行走的能力。

3. 动作抑制异常:患者在进行某些特定动作时,肌肉痉挛会暂时减轻或消失。

例如,当患者做出咬牙动作时,颌肌肉的抽动会暂时停止。

4. 情绪诱发因素:情绪波动和精神压力可能会对平山病的症状产生影响,患者在情绪激动或焦虑时肌肉痉挛可能会加剧。

二、肌电图分析肌电图是一种重要的辅助检查手段,可以用于对平山病进行诊断和评价治疗效果。

1. 静息状态下的肌电图在静息状态下,平山病患者的肌电图特点是:基础肌电活动异常增强,表现为高频率的不规律肌电放电波形。

典型情况下,这种异常肌电活动会在肌肉痉挛发作时进一步增强。

2. 动作状态下的肌电图在进行特定动作时,平山病患者的肌电图变化包括以下几点:动作抑制现象。

特定动作能够暂时抑制肌肉的痉挛,从而导致肌电图上的肌电放电减少或消失。

然而,当停止特定动作后,肌电放电会重新出现。

此外,平山病的肌电图还可以通过运动落后现象和重复运动激发测试来进一步评估。

运动落后现象指的是患者在重复运动时,肌电放电有逐渐减弱的趋势,这可以作为病情严重程度的一种参考指标。

三、治疗与展望平山病目前还没有根治的方法,治疗主要是针对症状进行缓解和控制。

常用的治疗手段包括药物治疗和物理疗法。

药物治疗主要采用肌肉松弛剂等药物以减轻肌肉痉挛和抽动。

物理疗法包括物理理疗、按摩、针灸等,可以改善肌肉痉挛的症状。

对于平山病的研究仍在不断进行中,目前有关该病的病因和发病机制尚不清楚。

平山病治疗最佳方案

目录

1. 病症简介

1.1 病因

1.2 症状

1.3 诊断方法

2. 传统治疗方法

2.1 药物治疗

2.2 手术治疗

3. 替代疗法

3.1 中医治疗

3.2 针灸疗法

4. 综合疗法

4.1 运动疗法

4.2 营养治疗

---

病症简介

平山病是一种常见的慢性疾病,主要发生在老年人身上。

平山病的发生主要原因是长期饮食不携带氧气或氧气供应不足。

由于某些原因,人体的氧气供应不足,导致身体出现一系列症状。

病因

平山病的发生与生活习惯有关,长期吸烟、缺乏运动、饮食不携带氧气等都是导致平山病的原因。

症状

患有平山病的人会出现气短、胸闷、乏力等症状,严重的话还会出现心悸、失眠等问题。

诊断方法

平山病的诊断主要通过病史询问、临床症状观察和必要的实验室

检查来确定,确诊后可以选择相应的治疗方法。

传统治疗方法

平山病的传统治疗方法主要包括药物治疗和手术治疗。

药物治疗可以缓解症状,手术治疗可以解除病变。

替代疗法

除了传统治疗方法外,中医治疗和针灸疗法也被一些患者选择。

中医治疗强调整体调理,针灸疗法可以促进氧气供应和血液循环。

综合疗法

综合疗法是目前治疗平山病的主流方法,包括运动疗法和营养治疗。

通过适当的运动和均衡营养,可以提高患者身体的抵抗力和免疫力,从而减轻症状和加速康复。

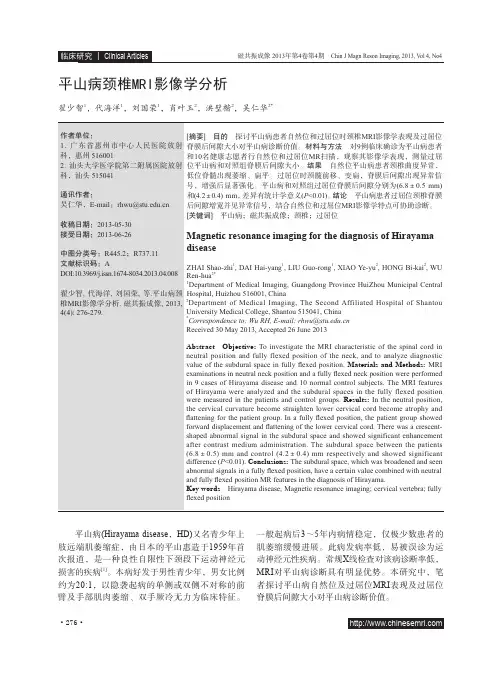

平山病颈椎MRI影像学分析翟少智1,代海洋1,刘国荣1,肖叶玉2,洪璧楷2,吴仁华2*平山病(Hirayama disease,HD)又名青少年上肢远端肌萎缩症,由日本的平山惠造于1959年首次报道,是一种良性自限性下颈段下运动神经元损害的疾病[1]。

本病好发于男性青少年,男女比例约为20:1,以隐袭起病的单侧或双侧不对称的前臂及手部肌肉萎缩、双手厥冷无力为临床特征。

一般起病后3~5年内病情稳定,仅极少数患者的肌萎缩缓慢进展。

此病发病率低,易被误诊为运动神经元性疾病。

常规X线检查对该病诊断率低,MRI对平山病诊断具有明显优势。

本研究中,笔者探讨平山病自然位及过屈位MRI表现及过屈位脊膜后间隙大小对平山病诊断价值。

1 材料与方法1.1 临床资料回顾性分析9例2009年4月至2012年11月来本院就诊、符合平山病患者的临床及影像学资料。

临床诊断标准[2-3]:(1)青春早期隐袭起病,男性多见;(2)局限于上肢远端、手指及腕关节无力,伴手和前臂远端肌群萎缩;(3)手部厥冷和手指伸展时出现震颤,前臂伸展时出现束颤;(4)症状主要表现为单侧或以一侧明显;(5)无感觉异常、锥体束征,下肢和小脑无异常,无颅神经损害及括约肌功能障碍;(6)发病3~5年后不再进展或者病情出现缓解。

本组病例中9例均为男性,年龄16~22岁,平均(18.6±2.8)岁。

其中8例为右侧发病,主要表现为手和前臂肌肉无力及萎缩,伸手时会出现震颤,有季节性规律,冬季加重。

1例主诉双上肢无力,双手及前臂肌肉出现萎缩。

对照组为10名相相应年龄段的健康男性志愿者,病例组和对照组年龄差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 技术方法采用荷兰飞利浦公司Philips 1.5 T (Achieva)超导MR成像系统,行颈椎MRI自然位和过屈位的矢状面和横断面扫描。

采用颈部线圈,自然位扫描时患者自然仰卧于扫描床上,过屈位扫描时患者头部下方利用泡沫板垫高,使下颌尽量贴近胸部。

【专家详解】平山病(Hirayama’sDisease)【病例资料】患者,男性,20岁。

因“右手中指、无名指背伸不能1年余”于2009年8月24日来北门诊。

现病史:患者于2008年7月起无明显诱因发现右手用筷子不灵活,逐渐出现右手中指上抬困难,写字慢,未就诊。

2009年6月,患者右手用力后出现震颤,上述症状逐渐加重,出现右手中指、无名指背伸不能。

发病以来无其他肢体无力,无肢体麻木疼痛,无言语不清和吞咽困难。

病前无发热、无外伤史。

既往史:无特殊。

家族史:家族中无类似患者。

神经系统查体:神志清楚,言语流利。

脑神经未见异常,未见舌肌萎缩。

右手中指、无名指背伸不能,右腕部背伸轻度力弱,无明显的肌肉萎缩,右上肢近端肌力正常,左上肢和双下肢肌力正常,右侧肱三头肌反射低于左侧,其余腱反射对称,病理反射(?)。

右手背桡侧痛觉稍减退,深感觉正常。

辅助检查:血生化、血常规未见异常。

颈椎MRI(外院)矢状位示:颈椎曲度较直,脊髓在C3~5水平明显变细,轴位示:脊髓变扁,髓内有异常信号。

【门诊诊断】平山病可能?【蒋景文教授初次会诊】(2009年8月24日)病史特点:①青年男性,隐袭起病,病情缓慢进展;②病前无外伤史,无家族史;③主要症状局限在右上肢远端,表现为右手中指、无名指背伸无力,查体还发现右腕部背伸轻度力弱,右侧肱三头肌反射低,右手背桡侧痛觉稍减退;④颈椎MRI:颈椎曲度变直,颈段脊髓萎缩、变细,髓内有异常信号。

定位诊断:颈段脊髓,以前角损害为主。

定性诊断:平山病(单肢肌萎缩)可能。

病情分析:目前平山病的诊断主要依据MRI,特别是过屈位颈椎MRI。

此患者从发病年龄、性别、临床表现以及病情演变等方面都符合平山病的特点,颈段脊髓萎缩、变细,髓内有异常信号都提示有平山病的可能,因此需要进一步做过屈过伸位颈椎MRI来肯定诊断,同时行肌电图检查以排除其他神经肌肉疾病如桡神经病变,运动神经元病,多灶性运动神经病等。

【进一步检查】过屈过伸位颈椎MRI:颈椎顺列规则,生理曲度存在,各椎间隙无变窄,椎间盘无突出,C4~7脊髓内见斑片状及条状T2WI高信号,T1WI低信号影;过屈位显示C4~7水平硬脊膜后壁前移,硬脊膜后壁与椎管后壁间隙增宽,其内有迂曲走行血管影;轴位显示颈髓变扁。

平山病引言:平山病是一种神秘而罕见的疾病,其特征是患者会在登山时突然感到头晕、呕吐、头痛和视力模糊等症状。

尽管这个病症在医学界尚属较为新奇和未知,但越来越多的登山者声称自己患上了平山病。

本文将深入探讨平山病的病因、症状、诊断和治疗等方面的信息。

一、病因:平山病的病因至今尚未完全明确。

据研究人员的观察和分析,平山病可能与以下几个因素有关:1. 高原反应:在登山活动中,登山者往往会进入较高海拔的地区,而这些地区的空气含氧量较低。

这种高原环境可能导致登山者的身体对氧气的需求增加,从而引发平山病的症状。

2. 心理压力:登山活动本身就是一项高风险和极具挑战性的运动,登山者可能面临高度的心理压力。

这种紧张情绪可能会对身体产生不良影响,进而诱发平山病。

3. 气候变化:登山者在不同的气候条件下进行活动,可能遭遇严寒、强风、暴雨等极端天气情况。

这些极端气候可能对身体产生压力,导致平山病的发生。

二、症状:平山病的症状在不同患者之间可能有所不同,但通常包括以下几个方面:1. 头晕和头痛:登山者在登顶或高海拔地区活动一段时间后,可能会突然感到头晕和头痛。

这种头痛通常是持续性的,并且可能会加剧。

2. 呕吐和恶心:登山者可能会出现呕吐和恶心的症状,通常与头晕和头痛同时出现。

这种恶心感可能会导致食欲下降。

3. 视力模糊:某些患者在登山时会发现自己的视力变得模糊,难以清晰地看清周围的事物。

这可能是平山病的另一个常见症状。

4. 疲劳和虚弱:登山者在登山过程中会经历剧烈的身体活动和高度的心肺负荷。

因此,他们可能会感到疲劳和虚弱,并且难以继续登山。

三、诊断:平山病的诊断往往是基于临床症状和体征进行的。

医生可能会询问患者的登山经历、症状出现的时间、症状的严重程度等,以帮助他们做出正确的诊断。

此外,医生可能会进行身体检查,以了解患者的生理状况。

这可能包括血压测量、耳鼻喉检查和神经系统检查等。

这些检查有助于排除其他可能的病因,并确认是否患上了平山病。

平⼭病(hirayamadisease,HD)平⼭病(hirayama disease , HD)是⼀种少见的好发于男性青少年的良性⾃限性疾病,原因

不明,⼜称青少年上肢远端肌⾁萎缩(juvenilemuscular atrophy of the distal upper extremity),最早于1959年报道该病的⽇本学者平⼭惠造( Keizo Hirayama)等认为是⼀种运动神经元疾病。

主要的临床表现是上肢远端不对称性肌萎缩,多为单侧,病变侧上肢呈斜坡样改变,病情多在3-4年后处于稳定状态。

病因:

国内外学者普遍认同,为反复的屈颈动作或长期的维持屈颈姿势导致已前置易位的硬脊膜从后⽅推压颈脊髓,从⽽造成循环障碍,下颈髓前⾓运动细胞慢性缺⾎坏死。

MRI表现:

MRI⽰低位颈髓萎缩是平⼭病的特征性表现之⼀,⽮状位见受损⽔平前后径变⼩,萎缩节段分布范围在C5-T1,最明显在C6⽔平,萎缩长度多在⼀到三个椎体范围不等;T2WI横断位正常脊髓为椭圆形,⽽平⼭病患者萎缩脊髓为扁椭圆形、三⾓形或梨形,可左右对称亦可不对称。

屈颈位MRI能特征性显⽰⾃然体位不能显⽰的T2WI 硬膜外腔的异常⾼信号、流空信号和增强的异常静脉⾎管丛,是诊断平⼭病最常⽤的检查⽅法。

平⼭病临床诊断标准为:

①青春早期隐袭起病,男性多见;

②局限于上肢远端,⼿指及腕⽆⼒,伴⼿和前臂远端肌萎缩;

③寒冷⿇痹和⼿指伸展时出现束颤;

④症状为单侧或以⼀侧明显;

⑤所有患者均⽆感觉、锥体束、下肢或⼩脑异常,⽆颅神经损害及括约肌功能障碍;

⑥病史中⽆脊髓灰质炎、毒物暴露或周期⿇痹病史。

平山病(Hirayama disease)是一种原因不明的自限性的发生于青少年时期的神经系统疾病,男性多见。

主要特征是前臂尺侧肌萎缩,病变侧上肢呈斜坡样改变,临床上又称青少年上肢远端肌萎缩症。

1959年日本学者平山惠造首先报道,本病罕见,国内外报道甚少。

1·平山病的临床特点平山病的主要临床特征是一侧上肢远端的肌肉萎缩、无力,伴有寒冷麻痹,桡侧的肌肉一般不受影响,手的骨间肌、大小鱼际肌、前臂尺侧肌肉萎缩较重,使上肢呈斜坡样。

血常规、血清学及脑脊液检查一般正常本研究结果中除1例因感冒出现白细胞升高外,其他实验室检查均阴性。

肌电图检查提示神经源性损害肌肉活检的典型的改变为神经源性改变,与运动神经源性病的不同点为受累的肌肉节段局限。

2·平山病的影像学诊断和价值普通X线和CT的表现和价值:颈椎的普通X线检查,可见生理曲度变直,无其它异常发现。

普通CT检查,一般亦无异常发现,脊髓造影可见脊髓萎缩。

文献报道,在自然位置状态下,脊髓造影发现65%的患者存在下段颈髓轻至中度萎缩;CT脊髓造影发现可达88%。

但脊髓造影由于存在创伤和较多的并发症,并不能被医生和患者接受和采纳。

磁共振检查的表现和价值:颈髓异常的判断标准低位颈髓萎缩的标准:低位颈髓C4-7与上节段颈髓相比,受损水平前后径变小,矢状面提示萎缩需要在横断面进一步证实;受累颈髓变扁平的判断标准:显示序列选择横轴面T2WI,脊髓的形状为椭圆形被认为正常形状为梨形和/鸡蛋形、三角形为脊髓变扁;脊髓的曲线:从C2-7椎体后缘画一直线,判定C3-6椎体背侧与直线的关系,椎体后缘与直线相交为异常。

平山病的MR表现及可能机制:平山病自然体位的MR表现:平山病的自然体位的MR表现,主要是颈椎生理曲度变直,低位颈髓的萎缩(萎缩节段分布范围在颈5-胸1,最明显在颈6水平),形态变扁平,部分病例脊髓前角可见异常信号;屈颈位的MR表现:除了自然体位的MR表现外,屈颈为能受累颈髓硬脊膜囊后壁拉紧,硬脊膜向前移位并压迫脊髓,颈髓前移、变平、硬脊膜外腔增宽且可见的异常流空信号,并与血管的搏动一致,增强扫描硬膜外异常信号明显强化的静脉丛。

平山病HirayamaDisease

平山病又称青年上肢远端肌萎缩症。

由日本学者平山惠造(Hirayama)等于1959年首先报道的一种良性自限性运动神经元疾病,现也有观点认为该病是屈性脊髓病。

本病起病隐匿,好发于青春期,15-25 岁为发病高峰,男性多见,发病隐匿,多数患者起病后1-5 年病情开始稳定,主要表现为上肢远端肌肉的萎缩及无力,以小肌肉明显(大小鱼际肌及骨间肌),以单侧萎缩为主,部分表现患肢寒冷震颤或伸指震颤,但一般没有感觉、椎体束征及颅神经的病变。

极少数患者肌萎缩缓慢进展,大多数以亚洲人多见。

主要特征是前臂尺侧肌萎缩,病变侧上肢呈斜坡样改变。

发病机制尚不清楚,假说1:生长发育学说。

该学说认为,在平山病的患者中,硬膜囊与椎管发育不平衡,硬膜囊的发育落后于骨性椎管的发育,颈椎屈曲时,硬膜囊后壁较前壁伸长明显,但是患者硬膜囊后壁的长度不能满足椎管长度的增加,导致颈髓受压前移,长期反复的压迫可导致颈髓前角萎缩。

假说2:动力学说。

患者反复的屈颈运动或长期维持屈颈姿势可导致已前置易位的硬脊膜从后方推压颈下段脊髓,从而造成血液循环障碍,长期如此引起脊髓前角发生缺血性坏死。

影像诊断:颈椎X线及过屈位MRI检查相结合是比较好的方法。

屈颈体位,颈部屈曲达35°及以上。

治疗:

非手术治疗方法:颈托固定,可潜在延缓平山病,尤其是对病程短及轻度脊髓萎缩的患者。

手术治疗:颈椎前路椎体间融合术,硬脊膜成形结合脊髓松解术。

平山病的病因治疗与预防平山病(HD)又称青年上肢远端肌萎缩,是一种主要影响颈髓前角运动神经元的疾病。

青年男性多发,特点是上肢肌肉萎缩缓慢,通常单侧发生,病程良性自限。

平山病多为青少年,发病年龄为10岁~20岁,且80%在19岁之前,男性比女性多,男女比例约为20:1,世界上报道的病例不到2000例,大部分在日本和印度报道。

意大利、中国、德国、比利时等国家也发布了报告。

除了少数只有这本书的病例是家发生了疾病。

1.动力学因素Hiarayama认为发病机制是反复屈颈或长期保持屈颈姿势,导致前置硬脊膜从后推压颈部脊髓,导致循环障碍,导致慢性缺血坏死。

2.生长发育因素这种疾病可能与脊髓和硬脊膜之间的发育失衡有关。

基础是:该病主要发生在手臂长度或身高快速增长期的年轻男性中,表明平山病的发病年龄与身高快速增长期密切相关;肌肉萎缩发病2~四年后,快速增长期结束后停止进展;颈髓前根的相对缩短决定了病程的自限性。

因此,认为平山病脊髓前角不对称萎缩、低颈部硬脊膜移位前、硬脊膜外静脉扩张等变化是由脊髓与硬脊膜生长发育不平衡、颈髓前根相对缩短引起的。

3.硬脊膜压迫无弹性和限制性硬脊膜异常牵拉限制不仅影响直立位置,而且加重屈颈时脊髓损伤。

颈脊膜松解成形术的明显近期和长期效果也证实了这一观点。

4.运动神经元病学理论运动神经元病统称为脊髓前角和脑干运动神经核变性合并(或无)皮质脊髓束损伤的主要疾病,包括肌萎缩侧索硬化和脊髓萎缩。

前者以上下运动神经元损伤为特征,后者仅涉及下运动神经元,病情进行性加重,预后差。

由于平山病的病变仅限于下颈脊髓前角的病变,一些学者认为它是一种特殊类型的运动神经元病。

5.种族遗传因素日本和印度的发病率很高。

日本只有少数家庭报告,其他国家也有分散病例报告。

自1959年报道该病以来,只有7例遗传性青少年上肢远端肌萎缩症,但家庭中有2例患者。

有5个兄弟家庭,3个父子家庭,2个母子家庭,考虑常染色体隐性遗传,常染色体显性遗传,X连锁遗传等遗传方式。

实用放射学杂志2010年5月箜;!鲞筮;期JPractRadiol,May呈盟0,Vol:2旦L堕哩5平山病影像学研究进展ImagingProgressofHirayamaDisease张铁亮综述,李彩英审校(河北医科大学第二医院医学影像科,河北石家庄050000)doi:10.3969/1.issn.1002--1671.2010.05.039中圈分类号:R681.7;R814.42;R445.2文献标识码:A文章编号:1002—1671(2010}05一0750—03平山病(hirayamadisease,HD)又称青年上肢远端肌萎缩症,男性多见,是一种原因不明的自限性的发生于青少年时期的神经系统疾病,主要特征是前臂尺侧肌萎缩,病变侧上肢呈斜坡样改变,日本学者平山惠造等(KeizoHirayama)于1959年首先报道[1]。

国内周波等[2]综合国内192例平山病患者发现国内男性发病率为女性的6.7倍,发病年龄13"-28岁,平均18.6岁,发病高峰年龄在15~17岁[3]。

目前所报告的大部分病例来自日本、印度、斯里兰卡、马来群岛、新加坡,以及欧美国家丹麦、荷兰、法国、美国和意大利等H]。

HD的病因还不是很清楚,可能与下列因素有关:屈颈所导致的脊髓缺血[5],自身免疫性疾病,过敏性疾病[61,遗传因素等[7一]。

平山惠造的临床诊断标准如下。

(1)临床表现:①青春早期隐袭起病,男性多见;②局限于前臂远端的肌无力伴肌萎缩;③寒冷麻痹和手指伸展时出现震颤;④症状为单侧或以一侧明显;⑤无感觉异常,颅神经损害及括约肌功能障碍;⑥病后数年内病情进行性加重;但绝大多数患者病情在5年内停止发展。

(2)辅助检查:①肌电图检测显示萎缩肌肉呈神经性损害,对侧无萎缩的同名肌肉也可见神经源性损害,但周围神经传导速度正常;②临床影像学,颈椎X线平片正常,但脊髓造影有时可见下颈髓轻度萎缩。

判定标准:①肯定诊断为具备“临床表现”及“辅助检查”各项;②可能诊断为缺少“临床表现”中除第⑥项以外的1项,但具备“辅助检查”各项;③可疑诊断为缺少“临床表现”中除第⑥项以外的2项以上,但具备“辅助检查”各项,并除外其他可能相关疾病。

医影讲座平山病MRI表现及相关《指南》解读作者:***指导:温志波教授单位;南方医科大学珠江医院影像科本期课程将从四个方面进行学习:1.临床概述2.影像表现3.鉴别诊断4.治疗预后基于一项系统综述,由多个国家,多位专家一起讨论总结出24条关于HD诊断、治疗及随访意见的《指南》临床概述平山病(Hirayama disease,HD),又称青少年上肢远端肌萎缩症,是由日本学者平山惠造(Keizo Hirayama)于1959年首先报道的一类具有自限性的青少年时期起病的远端上肢肌萎缩性疾病;呈区域性发病,90%以上来自于日本、中国、印度等亚洲国家;起病隐匿,常造成临床漏诊及误诊;致病机制1.运动神经元病学说2.生长发育学说3.脊髓动力学说4.免疫、遗传因素学说1.主要发生在亚洲男性青少年(20岁以下)。

2.在发病2-5年后,HD症状会逐渐减轻并自我恢复。

3.部分患者可能经历反复的疾病进展,中间可有稳定期。

4.某些患者的症状持续时间可能超过5年。

5.HD患者的肌肉萎缩局限于上肢,主要累及手和前臂肌群的固有肌肉。

6.手部肌肉的萎缩主要发生在尺侧,即反向分裂手综合征。

7.萎缩引起的斜肌肌萎缩累及前臂内侧、掌侧和背侧表面,保留肱桡肌,即“斜坡征”,是HD的典型临床表现。

8.其他临床症状,包括寒冷麻痹、手指伸展震颤和肌肉束颤。

9.大多数HD患者的症状(包括萎缩、虚弱和去神经)通常是不对称的。

10.少数HD患者早期可能会出现上肢主观感觉异常。

11.在大多数HD患者中,锥体束体征不存在。

如果发现锥体束征象,建议定期随访,排除运动神经元病的可能。

临床表现“斜坡征”,双侧上肢不对称性肌肉萎缩,右手常见约3:1,多见于手部及前臂尺侧,肱桡肌保留;“分裂手综合征”,以小鱼际肌萎缩为主;“寒冷麻痹”,指症状会随着温度的降低而出现明显加重现象;平山病患者一般不存在感觉异常;影像诊断平片:颈椎生理曲度变直,诊断价值有限;CT:平扫一般无异常发现;脊髓造影:可见脊髓萎缩,创伤较大,并发症多;MR:1.中立位,常可见低位颈脊髓轻度萎缩,部分可见颈脊髓变直、脊髓高信号,颈椎生理曲度变直等;2.屈颈位,以前为诊断平山病的“金标准”,现在为最重要的证据之一;12.颈前屈磁共振成像中硬脊膜后壁前移位和硬脊膜后的新月形异常高信号是诊断HD最重要的证据之一。

平山病的治疗方法

平山病是一种由于高海拔所引起的高原反应性疾病,治疗方法一般包括以下几个方面:

1. 降低海拔:最有效的治疗方法是立即下降到低海拔地区,以减轻症状并加速康复。

2. 氧疗:在高海拔地区,可以通过吸氧来缓解症状。

氧气可以帮助增加血氧饱和度,减轻呼吸困难和头痛等症状。

3. 药物治疗:医生可能会开具一些药物来缓解症状,如镇静剂、止痛药、利尿剂等。

有些人可能需要使用呼吸兴奋剂来帮助呼吸。

4. 增加液体摄入:在高海拔地区,人体更容易脱水,因此增加液体摄入量可以减轻症状。

5. 适应期:有些人可能需要一定时间才能适应高海拔的环境,因此在初到高海拔地区时需要缓慢适应。

总之,平山病的治疗方法主要是通过降低海拔、吸氧、药物治疗等手段来缓解症状,并且需要适当的休息和饮食来促进康复。

同时,提醒大家在前往高海拔地区

前一定要了解相关知识,做好充分的准备,以减少发病的风险。