马克思主义自然观

- 格式:ppt

- 大小:428.50 KB

- 文档页数:50

马克思主义自然观甘一雯财务管理1班2014110188自然概念的含义有广义和狭义两种。

广义的自然界是指整个宇宙,大至宏观星系,小至微观粒子。

包括生命世界和非生命世界。

生命世界又包括非人类生物界和人类生物界两个子系统。

人类社会及其历史不过是自然界的组成部分和延续。

而马克思主义研究的是狭义的自然,即与人发生关系的自然,人类实践活动所指向的对象。

自然观是关于自然界以及人与自然关系的总看法、总观点。

辩证唯物主义是马克思主义自然观的核心。

马克思批判继承了前人的哲学观点,又创造性地提出了实践的观点,突破了唯物主义的传统理论视域,从根本上与前康德的旧唯物主义划清了界限,开启了实践唯物主义的全新哲学境遇。

马克思深谙费尔巴哈和黑格尔哲学的精髓,经过整合、创新,从而形成马克思主义自然观。

费尔巴哈明确指出了人与人之间的社会关系,“人之对象,不外就是他的成为对象的本质”,“没有了对象,人就成了无”,“主体必然与其发生本质关系的对象,不外是这个主体固有而又客观的本质”。

事实上,这就是费尔巴哈对黑格尔“实体即主体”之思辨原则的感性表达。

其理论运用于人与自然,便得出人与自然是对象性存在的关系。

可是,费尔巴哈的唯物主义思想有一个缺陷,那便是他无法提供“自然界”与“他人”何以构成“人”与“自我”之本质的依据。

此时,黑格尔哲学便弥补了之一缺陷。

黑格尔认为,人的劳动创造了人的自然。

马克思结合这两种理论,将费尔巴哈的感性对象性原则上升到感性活动,即实践,初步开启了实践唯物主义的全新理论境遇。

马克思主义自然观认为,被抽象地孤立地理解的、被固定为与人分离的自然界,对人来说也是无。

所以,马克思主义自然观从不纠结于自然的先在性,因为这是毫无意义的。

人和自然的实在性,经过实践活动,已经转变为自然界的人的本质,或者人的自然的本质。

实践,是人与自然关系的连接点。

海德格尔一向致力于打破主客体的二元对立。

在海德格尔看来,我们一直把人类当做主体,把自然当做客体,忽视了人与自然的内在关联,这也是导致环境恶化的根本原因。

马克思主义自然观当代形态一、马克思主义自然观的基本内涵1. 马克思主义自然观的形成- 马克思和恩格斯批判地继承了古希腊朴素自然观、近代机械唯物主义自然观等,在19世纪自然科学三大发现(细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论)等科学成果的基础上,创立了辩证唯物主义自然观。

- 例如,细胞学说揭示了生物界的统一性,能量守恒与转化定律表明自然界各种能量形式之间的相互转换关系,生物进化论阐述了生物从低级到高级的发展规律,这些科学成果为马克思主义自然观提供了坚实的科学依据。

2. 辩证唯物主义自然观的核心观点- 强调自然界的物质性。

自然界是客观存在的物质世界,物质是不依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在。

- 自然界的辩证性。

自然界中的事物是普遍联系和永恒发展的,例如生态系统中生物与生物、生物与环境之间存在着复杂的相互联系和相互作用,并且生态系统处于不断的发展和演替过程中。

- 人类与自然的关系。

人类是自然界的一部分,人类的生存和发展依赖于自然界,同时人类又通过实践活动对自然界产生影响。

1. 现代科学技术的发展- 相对论和量子力学的建立。

相对论改变了人们对时空的传统认识,量子力学揭示了微观世界的特殊规律,这些科学理论促使人们对自然界的认识更加深入和全面。

例如,量子纠缠现象挑战了传统的局域性观念,对理解微观粒子之间的相互关系有了新的视角。

- 生命科学的进展。

基因技术、克隆技术等的出现,使人们对生命的本质和遗传规律有了新的认识。

但同时也引发了一系列伦理和社会问题,如基因编辑婴儿事件引发的关于人类伦理底线的讨论。

- 信息技术的革命。

互联网、大数据、人工智能等信息技术的飞速发展,改变了人类与自然相互作用的方式。

例如,通过卫星遥感技术可以实时监测地球的生态环境变化,大数据分析有助于更好地理解自然现象的规律。

2. 当代社会面临的生态环境问题- 全球气候变化。

温室气体排放导致地球气温升高,引发海平面上升、极端气候事件增多等问题。

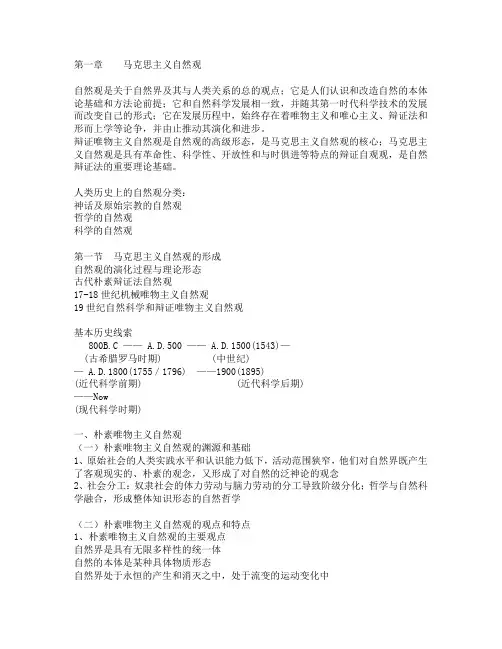

第一章马克思主义自然观自然观是关于自然界及其与人类关系的总的观点;它是人们认识和改造自然的本体论基础和方法论前提;它和自然科学发展相一致,并随其第一时代科学技术的发展而改变自己的形式;它在发展历程中,始终存在着唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学等论争,并由止推动其演化和进步。

辩证唯物主义自然观是自然观的高级形态,是马克思主义自然观的核心;马克思主义自然观是具有革命性、科学性、开放性和与时俱进等特点的辩证自观观,是自然辩证法的重要理论基础。

人类历史上的自然观分类:神话及原始宗教的自然观哲学的自然观科学的自然观第一节马克思主义自然观的形成自然观的演化过程与理论形态古代朴素辩证法自然观17-18世纪机械唯物主义自然观19世纪自然科学和辩证唯物主义自然观基本历史线索800B.C —— A.D.500 —— A.D.1500(1543)—(古希腊罗马时期) (中世纪)— A.D.1800(1755/1796) ——1900(1895)(近代科学前期) (近代科学后期)——Now(现代科学时期)一、朴素唯物主义自然观(一)朴素唯物主义自然观的渊源和基础1、原始社会的人类实践水平和认识能力低下,活动范围狭窄,他们对自然界既产生了客观现实的、朴素的观念,又形成了对自然的泛神论的观念2、社会分工:奴隶社会的体力劳动与脑力劳动的分工导致阶级分化;哲学与自然科学融合,形成整体知识形态的自然哲学(二)朴素唯物主义自然观的观点和特点1、朴素唯物主义自然观的主要观点自然界是具有无限多样性的统一体自然的本体是某种具体物质形态自然界处于永恒的产生和消灭之中,处于流变的运动变化中人和动物来源于自然界古希腊朴素唯物论的基本观点:倾向的实体主义——万物的本原泰勒斯认为水是万物的本原阿那克西曼德认为无定形是本原阿那克希米尼认为气是本原赫拉克利特认为火是本原恩培多克勒认为水、气、火、土四元素或四根是本原,阿那克萨哥拉认为种子是本原德谟克利特认为原子是本原后来希腊晚期的伊壁鸠鲁和罗马的卢克莱又进一步丰富和完善。

马克思主义自然观马克思主义自然观是马克思主义哲学体系中的核心观点之一,它拥有独特的理论基础和理论体系。

马克思主义自然观认为,自然界是人类社会存在的物质基础和社会力量的源泉,自然界与人类社会是相互依存、相互作用的关系。

在马克思主义的自然观中,自然被赋予了重要的地位,它不只是人类生产和生活的环境,更是人类社会发展的条件和限制。

本文将通过分析马克思主义自然观的基本理论和实践,来探讨其对人类社会发展和可持续发展的影响。

一、马克思主义自然观的基本理论马克思主义自然观的基本理论主要包括以下几个方面:1. 辩证唯物主义和历史唯物主义。

马克思主义自然观是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上的。

辩证唯物主义认为,自然界是一个无限复杂、无限多样的系统,它是由矛盾和相互作用构成的。

历史唯物主义强调了人类与自然界之间的主动关系,认为人类社会的发展是在与自然界相互作用的过程中实现的。

2. 生产力和生产关系。

马克思主义自然观认为,生产力是人类社会与自然界相互作用的驱动力。

生产力的发展不仅推动了人类社会的进步,也对自然界产生了巨大的影响。

而生产关系则是人类社会生产活动中人与人之间的关系,它们直接影响着生产力的发展和自然界的利用。

3. 自然与社会的相互关系。

马克思主义自然观认为,自然与社会是相互依存、相互作用的关系。

自然界为人类提供了各种物质资源和能源,并为人类的生产和生活提供了条件。

同时,人类的社会活动也对自然界产生了显著影响,包括环境破坏、资源枯竭等问题。

4. 可持续发展。

马克思主义自然观强调可持续发展的重要性。

它认为,人类社会必须建立在与自然界和谐共生的基础上,保护和恢复自然资源,实现经济、社会和自然的可持续发展。

二、马克思主义自然观的实践意义马克思主义自然观对人类社会发展和可持续发展具有重要的实践意义:1. 促进生产力的发展。

马克思主义自然观强调充分利用和发展自然资源,提高生产力水平。

它指导着人类社会对自然界的科学研究和有效利用,推动着技术进步和经济发展。

机械论自然观的主要观点:1、物质观认为一切物体都可以还原为最小的粒子-—原子,……一切物体都是由原子在粒子间力的作用下,按力学规律形成的,因而也具有原子的基本性质.这种原子论的物质观是经典力学世界图景的理论基础。

2、时空观“绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着,而且由于其本性而在均匀地、与任何其他外界事物无关地流逝着,它又可以名之为‘延续性”’。

“绝对的空间,就其本性而言,是与外界任何事物无关而永远是相同的和不动的。

”3、运动观认为运动是物质的固有属性,物体具有匀速直线运动的固有性质,并以惯性运动作为全部理论的出发点4、因果观认为可以把经典力学的因果关系推而广之,用力学模型和规律描述所有运动形式和自然现象的因果关系5、相互作用观认为物质粒子之间或由它们构成的物体之间存在着万有引力,引力相互作用在空间中以直接的瞬时超距的形式传递,并支配着各种天体的运行。

6、人类统治自然一自然被当作奴隶来统治和压迫二人类企图代替上帝的地位,充当宇宙的统治者和创造者总体而言,机械论自然观提供了一幅关于自然界的存在图景.在这幅图景里,自然界绝对不变,自然界的一切从来如此,并将永远如此;万事万物只是在时间上彼此并列着,没有时间上的历史发展.机械论自然观的特点:1、唯物主义世界是物质的,从自然本身来理解自然2、形而上学恩格斯:“形而上学的思维方式,……陷入不可解决的矛盾,因为它看到一个一个的事物,忘了它们的相互联系;看到它们的存在,忘了它们的产生和消失;看到它们的静止,忘了它们的运动;因为它只见树木,不见森林.”3、机械论浅薄的机械论:把万物都看成机器深层的机械论:一切现象都可以用力来解释4、决定论对于自然界中同一类结果,必须尽可能归之于同一原因5、还原论“在自然科学里,应该像在数学里一样,在研究困难的事物时,总是应当先用分析方法,然后才用综合方法。

用这样的分析方法,我们就可以从复合物论证到它们的成分,从运动到产生运动的力,一般地说从结果到原因,从特殊原因到普遍原因,一直论证到最普遍的原因为止.机械论自然观历史局限:1静止、片面、孤立、绝对.2无法解释演化问题,最终不得不回归神学的上帝,因此是不彻底的唯物主义。

二、马克思主义自然观的主要内容辩证唯物主义自然观是自然观的高级形态,,是马克思主义自然观的核心;马克思主义自然观是具有革命性、科学性、开发性和与时俱进等特点的辩证自然观,是自然辩证法的重要理论基础。

辩证唯物主义自然观是马克思和恩格斯继承了古希腊朴素唯物主义自然观,批判的吸收了法国唯物主义自然观和德国唯心主义自然观中的合理因素,克服了机械唯物主义自然观的固有缺陷,并以19世纪的自然科学成果为基础,形成的关于自然及其人类的总观点。

马克思主义自然观克服了以往一切旧自然观的局限性,从实践的角度去考察人与自然的关系,揭示出人与自然在实践基础上的辩证统一。

在马克思看来,劳动实践是人与自然相分离、相对立的根本原因,同时也是人与自然辩证统一的中介。

“`外部自然界为实践所中介’的含义是人通过自己的物质生产的实践活动, 使外部自然界与人统一在一起。

”’马克思说“劳动首先是人与自然之间的过程,是人以自身的活动来引起、调整和控制人与自然之间的物质变换过程”,“人类通过自己的实践活动与自然界相互联系、相互作用。

实践的中介作用在于:它是个人与社会、个人与历史、个体与类发生联系的现实途径。

正是通过实践(生产和交换)才使人超越自身,达到与社会、历史以及日益走向整体化的人类之间的联系,从而使人不是离群索居,而是生存于现实的社会历史关系之中。

在马克思看来,人与自然在实践基础上的辩证统一关系包括三个方面: 第一,以实践为媒介,人与自然紧密联系。

一方面,人的生命存在的基本形式是实践。

自然是人的实践活动的对象,它的存在是人的实践活动得以进行的前提,从而也是人得以存在和发展的前提。

离开自然,人就失去了获取物质生活资料以及人与自然之间进行物质、能量、信息变换的可能性。

另一方面,只有在社会中,在人的实践活动中,自然才是人的现实生活的要素,人与自然的关系才得以发生。

离开人类社会,人与自然的关系就无从谈起。

在人的发展的意义上,人与自然的关系实质上就是人与人的关系。

马克思主义的自然观一、自然界的客观性一般说来,人类是在广义和狭义两个层面上来理解自然的。

广义的自然是指包括人类社会在内的由各种物质运动形式和存在形式所构成的宇宙世界。

它在时空上是无限的,是一个自组织、自演进的巨系统。

而狭义的自然是指人类栖居的地球,它是自然生态状况以及维持地球生存与发展的各种自然条件的总和。

对自然的这种界定是十分必要的,它将有利于本节内容的展开,即本节内容是在狭义的基础上审视人类的自然观,考察人与自然的关系。

我们知道,尽管自然界的物质形态千变万化,纷繁复杂,但它们的背后都具有某种共同的本质属性,即物质性或客观性。

也就是说,自然界的一切事物都是物质的,它们都存在于人的意识、感觉、精神之外,离开人的意识、感觉和精神而独立存在,并能为人们的感觉和意识所反映。

世界的客观性这一命题已为人类社会的科学实践所证实。

首先,从科学史的角度看,近代科学的创立者一开始就力图用唯物论的眼光来解释世界。

欧洲中世纪的神学家沿用古希腊亚里士多德的两分法,将世界划分为月上世界和月下世界两大部分,而且人为地作出某些猜想,认为月上世界是永恒不变和完美无缺的,它的构成物也与地上月下之间的芸芸众生是不同的,这一切都被理解为神的安排。

哥白尼首先冲破这一偏见,大胆地提出了太阳系内部完整统一的观点,开普勒运用数学语言将其精确化,伽利略通过自制望远镜从感官上证明其合理性,并加以理论上的批评总结,从世界观的高度给旧的唯心主义二元论以沉重打击,使人们认识到天上和地上都是由我们可以琢磨的物质实体构成的,而不是由神按照自己的意志预先设定的。

其次,18世纪法国著名化学家拉瓦锡通过实验证明物体在发生化学反应时,改变的只不过是其组合方式和空间位置,它本身的质量和重量守恒。

这就在微观精致的意义上证实了物质的客观实在性。

再次,20世纪自然科学的发展曾使一些科学家和哲学家惊呼“物质消失了”。

其实,这种思想与长期以来人们对物质概念理解的机械思维方式有关,常识和习惯使人们认为:物质应是有形的实体,或者说是“坚硬而有质量的质点”。

关于马克思主义自然观的三种形态的认识和理解马克思主义自然观是在20世纪以来的科学技术成就和社会进步的基础上发展起来的。

它是自然辩证法的重要理论基础。

马克思主义自然观三种形态分别是:系统自然观、人工自然观、生态自然观。

系统自然观是在相对论、量子力学、分子生物学特别是系统科学的基础上形成的。

系统自然观主张自然界既存在着又演化着,既有确定性又有随机性,既是简单的、线性的又是复杂的非线性的。

自然界是确定性与随机性、简单性与复杂性、线性与非线性的辩证统一。

人工自然观是在工程技术活动的基础上形成的。

人工自然观主张人工自然界是人类通过采取、加工、控制和保障等技术活动创造出来的,它具有目的性、客观物质性、实践性、价值性和中介性等特征;它在总体上经历了一个简单到复杂、由低级到高级的发展历程;它既有自然属性又有社会属性,既遵循天然自然规律,又遵循其自身的特殊规律,它对人类文明的发展具有重要意义。

生态自然观是人们面向生态环境问题,依靠生态科学和系统科学形成的。

生态自然观主张自然界是一个动态的、开放的、非线性的生态系统。

人类是自然界的一部分,人类要与自然界和谐相处。

人类改革不合理的社会制度,是实现人类和自然协调发展的重要途径,只有在共产主义社会才能真正实现人与自然界的和谐统一。

生态自然观是实现可持续发展和建设生态文明的重要理论基础。

马克思主义自然观三种形态都围绕人与自然界关系的主题,丰富和发展了马克思主义自然观的本体论、认识论和方法论。

它们都坚持人类与自然界、人工自然界和天然自然界、人与生态系统的辩证统一;它们都为实现可持续发展和生态文明建设奠定了理论基础。

三种形态在研究人与自然界的关系方面相互关联的,系统自然观通过系统思维方式,为人工自然观和生态自然观提供了方法论基础;人工自然观通过突出人的主体性和实践性,为系统自然观和生态自然观提供了认识论前提;生态自然观通过强调人与自然界的统一性、协调性关系,为系统自然观和人工自然观指明了发展方向和目标。