褶皱与断层

- 格式:ppt

- 大小:4.95 MB

- 文档页数:18

褶皱与断层一、嵩山基本构造特征中朝淮地台的南缘,嵩起台陆,相继的运动为嵩阳运动——中岳运动——少林运动-——燕山运动——因爱运动。

以皱为主,总体呈近东西向,一系列背斜、向斜、穹窿构造,契山大向斜,嵩山大背斜,断裂以北西、南动向为主,有两条大断裂:唐岳庙断裂、无指令断裂,将嵩山分为:少室山、太室山、五指岭。

矿产资源丰富(煤、铁、铝土、耐火粘土等)。

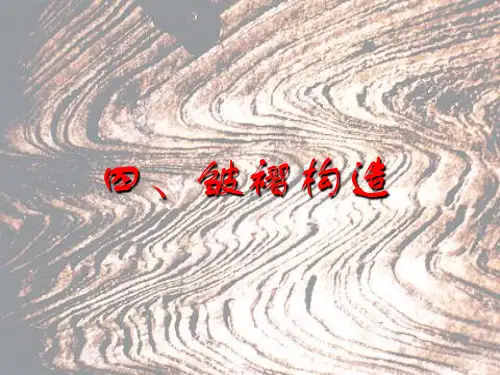

二、构造类型1、褶皱岩层弯曲现象称为褶皱。

岩层在构造运动作用下,或者是在地应力作用下,改变了岩石原有状态,不仅使岩层发生倾斜,而且大多数形成各种各样的弯曲。

褶皱是岩层塑性变形的结果,是地壳中广泛发育的地质构造的基本形态之一。

褶皱的规模可以长达几十到几百千米,也可以小到在手标本上。

褶皱构造指一系列弯曲的岩层,而把其中一个弯曲称褶曲。

褶曲可分为背斜和向斜。

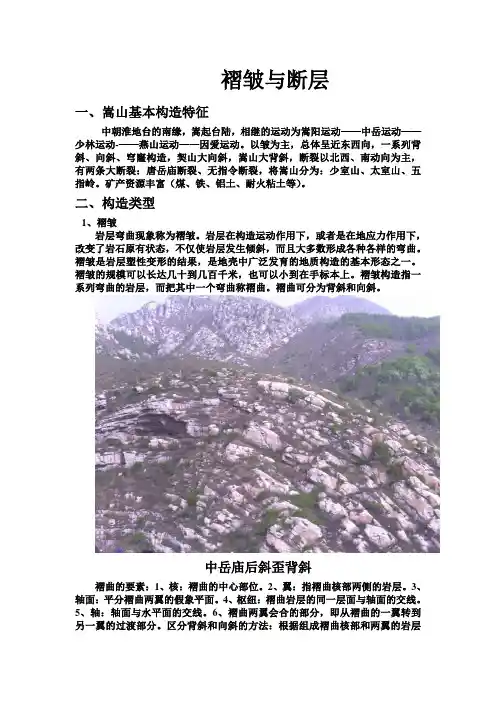

中岳庙后斜歪背斜褶曲的要素:1、核:褶曲的中心部位。

2、翼:指褶曲核部两侧的岩层。

3、轴面:平分褶曲两翼的假象平面。

4、枢纽:褶曲岩层的同一层面与轴面的交线。

5、轴:轴面与水平面的交线。

6、褶曲两翼会合的部分,即从褶曲的一翼转到另一翼的过渡部分。

区分背斜和向斜的方法:根据组成褶曲核部和两翼的岩层的新老关系来区分,即褶曲的核部是老岩层,而两翼是新岩层,就是背斜;相反,核部是新岩层,两翼是老岩层,就是向斜。

在中岳庙后的少顶山后沟由一个高约62米的斜歪背斜,属张性解理,向北倾斜。

1、断裂地壳中岩石,特别是脆性较大和靠近地表的岩石,在受力情况下容易产生断裂和错动总称断裂构造。

A、节理几乎在所有岩石中都可看到有规律的、纵横交错的裂隙,称节理。

节理即断裂两侧的岩块沿着破裂面没有发生或没有明显发生位移的断裂构造。

节理的长度、密度相差很悬疏。

沿着节理劈开的面称节理面。

节理面的产状和岩层的产状一样,用走向、倾角和倾向表示。

分类:按成因分为构造节理和非构造节理。

根据节理与所在岩层的产状要素的关系分为走向节理、倾向节理、斜向节理、顺层节理。

断层的基本类型

断层是地质学中的一个重要概念,它是由于岩石的强烈拉张或挤压而产生的地质结构。

断层可以分为三种基本类型:正断层、褶皱断层和剪切断层。

正断层是由于岩石发生膨胀而产生的断层类型,这种断层类型通常发生在近海地区,由于地壳向外膨胀,地壳会发生拉张而使岩石对角线破裂,形成著名的“双V”断层。

这种断层可以产生地震,引发山体滑坡,也可能导致地面沉降等一系列后果。

褶皱断层是岩石失去弹性的结果,这种断层在地壳构造运动过程中是较为常见的,这种断层发生时,岩石由于被挤压而变形,破裂,形成一种摺叠状的断层,形成斜坡或高耸的山体,褶皱断层也可能产生地震,但不太可能引发山体滑坡。

剪切断层是岩石由于破坏而发生的断层,是地壳运动过程中最常见的断层,当地壳发生剪切作用时,岩石会破裂,通常是由于岩石在活动断层处发生变形,剪切断层可能会引发大面积的地面塌陷,也可能引发地震。

断层的基本类型,正断层、褶皱断层和剪切断层,都在地质学中有着重要的地位。

它们能够帮助我们更好地了解地质结构,从而更加准确地预测地震。

同时它也是研究地质演化的重要线索,它们可以帮助我们更好理解地质演化的过程,从而更好地利用地资源。

因此,断层的研究对于人类来说是至关重要的,它可以给我们带来巨大的益处,从而使我们更好地利用和利用地质资源,保护环境,

提高人类生活水平。

因此,对断层的基本类型应当给予足够的重视,在科学研究和实际应用中应当加以深入研究。

断层与褶皱的工程地质作用断层与褶皱是地质学中重要的结构形态,它们在工程地质中起着重要的作用。

本文将从断层与褶皱的定义、形成机制、工程地质作用等方面进行探讨。

一、断层的工程地质作用断层是地壳中的一种结构,是地质构造运动的产物。

断层的形成是由于地壳在构造运动中的应力积累和释放过程中发生的断裂现象。

断层对工程地质具有以下作用:1. 断层对地形起到了塑造作用。

断层位于地壳的薄弱带,经过长时间的构造运动,断层所在地区的地形会发生明显的变化。

例如,走向平行的断层形成了一系列的山脉和河谷,对水利、交通等工程有重要影响。

2. 断层对地下水的分布和流动产生了影响。

断层破坏了地层的连续性,形成了不透水带和透水带的划分。

在断层附近,透水性较高的地层容易形成含水层,从而对工程中的地下水开发和排水产生影响。

3. 断层对地震的发生具有重要影响。

断层是地震的发生带,地震活动常常伴随着断层的活动。

在工程设计中,需要考虑断层的活动性和对工程的震害风险进行评估,以确保工程的安全性。

4. 断层对工程地质构造稳定性产生影响。

断层破坏了地层的连续性,使得地层的稳定性受到影响。

在工程建设中,需要对断层进行详细的调查和评估,以避免工程受到断层活动的影响。

二、褶皱的工程地质作用褶皱是地壳中的一种结构,是由地壳的挤压作用而形成的。

褶皱的形成机制是地壳中的构造应力超过了岩石的抗折强度,导致岩石发生弯曲和褶皱形成。

褶皱对工程地质具有以下作用:1. 褶皱对地质勘探和采矿具有重要意义。

褶皱使得地层产生了弯曲和折叠,对地质构造和地层的分布形态产生了影响。

在矿产勘探中,褶皱常常与矿床的形成和分布密切相关,有助于指导矿产资源的开发和利用。

2. 褶皱对地下工程的稳定性具有影响。

褶皱使得地层发生了变形和折叠,对地下隧道、地下室等工程的稳定性产生了影响。

在工程设计中,需要对褶皱进行详细的调查和评估,以确保工程的安全性。

3. 褶皱对地下水的分布和流动产生了影响。

褶皱使地层发生了折叠和变形,形成了含水层和不透水层的划分。

【转】地质构造常识(节理、劈理、断层、褶皱)一、节理(一)基本概念1、节理:岩石受力作用形成的破裂面或裂纹,称为节理,它是破裂面两侧的岩石没有发生明显位移的一种构造。

节理的产状也可用走向、倾向和倾角进行描述。

2、节理组和节理系:在同一时期,同一成因条件下形成的,彼此相互平行或近于平行的一群节理叫节理组;在同一构造应力作用下,形成有规律组合的节理组,叫节理系。

(二)节理分类1、按节理的成因分类节理按成因可分为原生节理、构造节理和表生节理。

(1)原生节理:指岩石形成过程形成的节理,如玄武岩的柱状节理(2)构造节理:是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。

构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生节理)。

(3)表生节理:又称风化节理、非构造节理,是岩石受外动力地质作用(风、水、生物等)产生的,如由风化作用产生的风化裂隙等,这类节理限在空间分布上常局限于地表浅部岩石中,对地下水的活动及工程建设有较大的影响。

2、按力学性质进行分类(1)张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。

张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征:裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充;节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面;产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭;在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲;张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。

(2)剪节理:岩石受剪应力作用发生剪切破裂而形成的节理,叫剪节理,它一般在与最大主应力呈45°夹角的平面上产生,且共轭出现,呈X状交叉,构成X 型剪节理。

它具有以下特征:剪节理的裂口是闭合的,节理面平直而光滑,常见有滑动擦痕和磨光镜面;剪节理的产状稳定,沿其走向和倾向可延伸很远;在砾岩或砂岩中发育的剪节理常切砾石、砂粒、结核和岩脉,而不改变其方向;剪节理的发育密度较大,节理间距小而且具有等间距性,在软弱薄层岩石中常常密集成带出现。

名词解释褶皱

褶皱是地质构造中常见的现象,指的是地表形态上的一系列弯曲

或折叠。

在岩石和地壳中,褶皱通常是由于地壳运动引起的,包括地震、火山喷发和板块运动等。

褶皱可以分为三种类型:平行褶皱、对位褶皱和断层褶皱。

平行

褶皱是指两断层平行地交错在一起,通常发生在地震带上。

对位褶皱

是指两个物体相对位置发生变化,如两个山脉相对移动。

断层褶皱则

是指一条断层在地表形成褶皱,这种褶皱通常发生在断层带地区。

褶皱对于地球的自然演化有着重要的影响。

在地质历史上,由于

大规模的地壳运动,形成了许多著名的山脉和峡谷,如喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉和大峡谷等。

这些山脉和峡谷的形成,就是由于褶皱的

作用。

此外,褶皱还可以引起岩石的变形和变质,如火山喷发和岩浆侵入等。

在人类活动中,褶皱也有着重要的影响。

在建筑和工程领域,褶皱可以通过设计和构造来影响建筑物的稳定性和景观效果。

在农业和生物学领域,褶皱对于植物的生长和动物的行动也有着影响。

褶皱是地球表面形态和地质构造的重要组成部分,对于地球的自

然演化和人类活动也有着深远的影响。

了解褶皱的形成和特征,对于

探究地球历史和自然现象具有重要意义。

褶皱和断层教学设计教学设计名称:褶皱和断层教学设计授课对象:高中地理学生授课时间:3课时授课目标:1. 理解褶皱和断层的形成原理和特征;2. 掌握褶皱和断层在地壳运动中的地理意义;3. 培养学生观察和分析地质地貌的能力;4. 培养学生团队合作和交流能力。

教学内容:1. 褶皱的形成原理和类型;2. 断层的形成原理和常见类型;3. 褶皱和断层对地壳运动和地貌的影响;4. 地球内部的构造和地壳运动机制。

教学方法:1. 授课和讲解:通过投影仪展示褶皱和断层的图片和示意图,讲解其形成原理和特征;2. 实验和观察:组织学生进行实验,观察褶皱和断层的模型,帮助学生理解其形成过程和地理意义;3. 小组合作学习:组织学生分成小组,共同完成相关练习和研究,培养学生团队合作和交流能力;4. 场地考察:安排学生进行地质地貌考察,观察和分析褶皱和断层的实际地貌特征。

教学过程:第一课时:1. 导入:通过展示一张具有褶皱和断层的地貌图片,激发学生对褶皱和断层的兴趣,并引出褶皱和断层的定义和作用。

2. 讲解褶皱的形成原理和类型,比如褶皱的形成原因、褶皱的主要类型等。

通过图片和示意图的讲解,帮助学生理解褶皱的形成过程。

3. 实验观察:组织学生进行褶皱实验,使用模型和压力板,观察压力作用下的褶皱形成过程和不同类型的褶皱特征,并引导学生总结规律。

第二课时:1. 复习:让学生回顾上节课所学内容,通过提问巩固记忆。

2. 讲解断层的形成原理和常见类型,比如正断层、逆断层和走滑断层等。

通过图片和示意图的讲解,帮助学生理解断层的形成过程和特征。

3. 小组合作学习:组织学生分成小组,共同进行断层研究和分析,通过给出不同地区的地质地貌图,让学生找出其中的断层特征,并讨论其地质意义。

第三课时:1. 考察:带领学生进行地质地貌考察,选择一个附近的地域,观察和分析该地的褶皱和断层特征,并记录所见。

2. 分析讨论:回到教室,学生将考察结果整理并报告给全班,通过讨论和分析,总结褶皱和断层对该地区地貌和地质的影响。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟

地质构造——褶皱与断层

地球在漫长的发展历史中,大陆板块的漂移与分裂、碰撞对接、强烈的地震,甚至长年累月的雨水和风暴冲刷、剥蚀,这些都会在大地表面和深处留下明显的痕迹断层与褶皱。

自然界里岩层的断层是地壳构造断裂变动产生的结果,会造成岩层发生破裂并沿断裂面两侧发生明显的位移,即同一岩层沿破裂面拉开发生上下或左右移动,造成同一岩层面被拉开而移动一段距离。

在地质图上,断层线表示断层面与地面的交线,它表明断层延伸方向。

断层面两侧的两个岩层块体叫做断层的两个盘,相对于倾斜着的断层面而言,断层面上边的叫上盘,下边的叫下盘。

人们依据断层两盘的位移情况,习惯上把相对上升的一盘叫上升盘,反之相对下降的一盘叫下降盘。

断距是指示断层大小的重要数据,它一般表示两盘相对位移的距离,可分为垂直断距和水平断距等。

依据断层两盘沿断面相对移动的方向将断层分成三类。

正断层,指沿倾斜断层上盘向下滑动,形成对下盘的错开。

正断层一般是构造在拉张应力作用下产生的,是最常见的断层类型。

在松辽盆地、渤海湾盆地的断层绝大多数都属于此类断层。

逆断层,与上述特征相反,是上盘沿倾斜断面向上滑动,形成对另一盘的掩覆。

当推覆作用大时形成逆掩断层,它们常常是因地壳构造运动的挤压应力而形成的。

平移断层,又叫走滑断层,它是由断层两盘沿断层线的走向方向发生的相对位移,表现为平面上同一岩层的相对错动,而垂直方向上一般没有大的错动。

平移断层是比较少见的一种断层。

对石油和天然气藏来讲,断层具有两重性,既有助于油、气向油、气藏内的运移聚集,又可把已形成的油、气藏破坏掉。

断层是石油地质学家研究的重要对象。

断层褶皱的概念及分类

断层褶皱是地球地壳中常见的地质构造形态,是地壳皮层中岩石、土层在地壳运动过程中发生断裂和弯曲而形成的。

断层是指岩石或土壤层在地壳运动中受力超过其抗力时发生断裂。

断层可以分为几种类型:

1. 正断层(逆断层):正断层是指岩层在垂直于断层面方向上的相对上升(下降)。

正断层常伴随着水平挤压力,是构造抬升和山脉形成的重要原因。

2. 逆断层(倒转断层):逆断层是指岩层在垂直于断层面方向上的相对下降(上升),与岩层原来的水平方向相对。

3. 侧错断层(走滑断层):侧错断层是指岩层沿着断层面的平行方向发生滑动,而不发生垂直方向上的上升或下降。

4. 层错断层:层错断层是指岩层沿断层面滑动时,断层面的切向和垂向分量都有可观的位移。

褶皱是指岩层在地壳运动过程中由于构造应力的作用而发生的弯曲。

褶皱可以分为几种类型:

1. 波状褶皱:波状褶皱是指岩层的弯曲形成波动状的曲线,其波峰和波谷分别对应岩层的凸起和凹陷部分。

2. 折片状褶皱:折片状褶皱是指岩层在构造运动中出现的狭长褶皱,形状类似于扑克牌中的扇形折叠。

3. 褶曲状褶皱:褶曲状褶皱是指岩层的弯曲形成弯曲且闭合的弧形褶皱,常伴随着产生盆地和山脊的构造运动。

褶皱和断层常常同时出现,它们是地壳发生变形和岩层形成的重要地质现象。

我们平时出去旅游,最喜欢欣赏山水了!那你想过山

是从哪里来的吗?其实大部分山脉都是在内力作用下形成

在中国地质博物馆的地球厅内,褶皱的基本形态是背斜和向斜。

背斜

中国地质博物馆褶皱标本

野外观察到的大型平卧褶皱背斜

的灾难呀!

那么,是什么巨大的力量导致岩层弯曲甚至断裂错位呢?答案是——构造运动。

我们知道,根据全球规模的构造带分布所构成的自然边界,地壳主要由六大板块组成,主要分为欧亚板块、非洲板块、印澳板块、美洲板块、南极板块、太平洋板块。

除了这

在野外观察到的小断层

中国地质博物馆内

展出的台阶状断层标本

六大板块之外,还有几个小板块。

所有板块都漂浮在炙热而具有流动性的软流圈之上。

这么说可能有点儿难理解。

你一定划过船吧,打个比方,这些板块就好比小船,而地幔软流圈就好比湖水,是湖水推动小船移动的。

划船时,我们还有这样的感觉——船的中心比边缘处要稳定许多。

每个板块内部都是相对稳定的,板块边界地带则是地壳运动剧烈的地带,经常发生火山喷发、地震、岩层的挤压褶皱及断裂。

06。

一、褶曲的野识别:1. 顺或逆着倾向方向,地层重复出现,倾角变化有规律。

背斜:新—老—新向斜:老—新—老2. 地形侄置(并非绝对)我们可以想象,地质构造形成初期,通常向斜成谷背斜成山。

但野外恰恰相反,常见的是背斜成谷,向斜成山,称为地形倒置。

原因:褶皱开成后在长期的风化剥蚀等外动力作用下,背斜轴部由于张裂隙发育、易剥蚀,并逐渐低凹成谷;而向斜轴部岩石受挤压力,相对不易风化剥蚀,而成山。

因此野外绝不能只根据地形确定地质构造,要仔细观察。

二、断层的野外识别:多数断层因其断面附近岩石破碎,易风化,剥蚀,所以露头不好,往往被沉积物盖,观察要仔细,常从以下证据来识别。

1.构造岩:角砾岩——断裂破碎的岩石,大小不等,棱角分明,碎块再胶结成岩,角砾与两侧岩性一致。

糜棱岩——逆掩断层常见,挤压断裂带中,碎块很碎小再胶结成岩。

断层泥——断层两面三盘挤压磨擦(碾磨)的极细的泥状物。

2. 密集的节理:断层面是较大的破裂面,形成同时伴生有许多小破裂面即节理。

节理方向常与断层方向大致平行。

3. 擦痕和镜面:擦痕——断面上平行而密集的沟纹。

镜面——断面上局部平滑光亮的面。

阶步——擦痕及镜面未端常出现“坎”。

以上均为两侧岩层(块)相对滑动在断面上留下的痕迹,可据此推测两盘相对运动方向。

4.牵引褶皱(拖曳)褶皱)断层两侧岩层相对位移时,受磨擦阻力影响出现弯曲。

牵引褶皱可指示对盘位移方向。

5.沿岩层或矿层走向突然中断6.地层重复或缺失断层能够破坏地层序,造成地面上某些地层的重复或缺失,什么情况重复,什么情况缺失,与断层性质有关。

与断面及岩层产状有关。

7.地形证据负地形(低凹地带):由于断层附近易风化、剥蚀(岩石破碎),长期的外力作用造成,俗话说“逢沟必断”。

断层崖:大而陡的断面出露呈陡崖状。

有流水可成瀑布。

断层三角面:一平列平行的山脊,被走向与其垂直的正断层切割,上升盘露出,山脊呈三角形横切面。

8.泉出露点:断层切割含水层,地下水沿裂隙,涌出。

1、褶皱:成因:岩层受力的挤压而发生弯曲的现象称为褶皱,研究褶皱的基本要点,不外乎褶皱的形态、产状、类型、形成的方式以及分布的特点。

1、褶皱的基本形态,只有两种:背斜和向斜。

背斜的标志是岩层向上弯曲、核心部位是老岩层,两侧为新岩层。

向斜的标志是岩层向下弯曲,核心部位为新地层,两侧翼部为老地层。

如果岩层被侵蚀风化,在地表暴露出来(以平面图形式表示的话)时,从中心到两侧,岩层的排列,由老到新,对称出现,是为背斜。

相反,从中心向两侧的岩层,自新到老,对称出现,则为向斜。

2、节理:这是很常见的一种构造地质现象,就是我们在岩石露头上所见的裂缝,或称岩石的裂缝。

这是由于岩石受力而出现的裂隙,但裂开面的两侧没有发生明显的(眼睛能看清楚的)位移,地质学上将这类裂缝称为节理,只要你一上山,接触石头,到处都能见到节理。

节理的名称,根据分类的不同原则而异,通用的名称是以节理与岩层的产状要素的关系而划分为四种:走向节理:节理的走向与岩层的走向一致或大体一致。

倾向节理:节理的走向大致与岩层的走向垂直,即与岩层的倾向一致。

斜向节理:节理的走向与岩层的走向既非平行,亦非垂直,而是斜交。

顺层节理:节理面大致平行于岩层层面。

前三种最为常见。

其次,节理的分类还可以节理的走向与区域褶皱主要方向、断层的主要走向或其他线形构造的延伸方向等关系而进行,可划分为:纵节理:两者的关系大致平行。

横节理:二者大致垂直。

斜节理:二者大致斜交。

如果褶皱轴延伸稳定,不发生倾伏的话,则走向节理相当于纵节理,倾向节理相当于横节理。

一般野外调查应选择节理比较密集(数十条在一起)的地方作为观察点。

而对节理的记录要求,大致有下列各项内容:①节理群所在地的地理位置。

②节理与褶皱或断层的关系:如在褶皱的轴部、翼部、断层的上盘或下盘等等。

③节理所在的岩层时代或层位、岩石的性质、岩层的产状要素。

④节理的产状要素。

⑤节理面及充填物的特征。

⑥节理的力学性质及旋向。

⑦节理组、系归属及相互关系。

详述褶皱和断层对水库渗漏的影响

(一)对地形地貌影响

主要是了解库区周围的地形地貌对库区地下水运动所产生的影响。

(二)对地层岩性及地层的结构影响

渗透性强的岩土体是水库渗漏的主要通道之一。

对于平原地区松散岩类坝基水库而言,库水可能会沿着古河道堆积物的渗漏通道流失。

而在岩溶地区,当库区存在强岩溶化的碳酸盐底部并无隔水层分布时,或虽有隔水层存在,但其埋藏很深或封闭条件很差时,库水就有可能通过分水岭向邻谷、河谷的下游或远处低洼排泄区发生渗漏。

(三)对地质构造影响

一般而言,褶皱比较发育的地段,各类断层和裂隙也都比较发育。

断层破碎带,尤其是横切河谷与邻谷相通的宽大而未胶结的断层破碎带,是形成大量渗透的通道;具有宽大密集裂隙的岩层易造成渗漏。

(四)对水文地质条件影响

地形地貌、岩性及地质结构是决定水库渗漏的必要条件,但不是充分条件,还必须研究水文地质条件。

即要进行水文地质分区,确定

含水层及隔水层,查明含水构造,地下水补给、径流、排泄条件,地下水的类型,地下水的水位、流向、流速、水力坡度,地下水的化学特征等情况。

(五)对岩溶区的岩溶发育特征影响

在岩溶地区,需要查明库区内岩溶发育强度和岩溶发育规律。

具体包括:(1)各个地层的岩溶发育强度(溶隙率)、发育方向以及受地质构造作用控制情况;(2)岩溶形态及分布规律;(3)岩溶水的动力特征(包括补排条件、垂直分带性、流动特点);(4)建坝前后泉水流量的变化和动态变化等。

(六)对渗漏的地质分析影响

影响分析水库渗漏的2个条件,即渗漏通道及其连通性。

水库的渗漏通道一般有透水岩层(如砂卵砾石层)、透水带(断层破碎带、裂隙密集带)、岩溶管道等。