纪念刘和珍君 句子分析

- 格式:ppt

- 大小:108.50 KB

- 文档页数:10

纪念刘和珍君课文句子解释<纪念刘和珍君> 课文句子解释“中华民国……”文章开头一句“中华民国……”象一出戏的开端,点出惨案的时间(十八日)、地点(执政府前)、人物(段祺瑞和刘和珍、杨德群,还有与此有关的“我”)。

这本是一般写记叙文的方法,但作者在这里特别点出“中华民国”,是对其进行揭露和讽刺,以“惨杀”爱国者的事实证明用烈士鲜血换来的“中华民国”已复辟成为屠杀爱国者的反革命工具。

在事件发生前一年(1925年2月),鲁迅在《忽然想到》中说:“我觉得仿佛久没有所谓中华民国。

我觉得革命以前,我是做奴隶;革命以后不多久,就受了奴隶的骗,变成他们的奴隶了。

我觉得有许多民国国民而是民国的敌人。

……我觉得许多烈士的血都被人们踏灭了,然而又不是故意的。

我觉得什么都要从新做过。

”“三·一八”惨案发生的当天,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》。

他在这篇文章的第四节到第六节记录了反动派三月十八日的凶残暴行,把这天称作“民国以来最黑暗的一天”,在叙述事件的开始,同样大书“中华民国十五年三月十八日”,并揭露说:“如此残虐险狠的行为,不但在禽兽中所未曾见,便是在人类中也极少有的,除却俄皇尼古拉二世使可萨克兵击杀民众的事,仅有一点相像。

”作者多次提到“中华民国”,又拿俄皇政府来与“中华民国”的执政府相类比,这就告诉人们不要对“中华民国”抱幻想,革命应当从头做起,革命者必须正视在“民国”粉饰下的黑暗与凶残,进行反抗斗争。

(韩立群)“出离愤怒”在《记念刘和珍君》中,鲁迅说了这样的话:我已经出离愤怒了。

关于这一句话,有一种教材分析认为义同愤极:“‘我已经出离愤怒了’,作者已经义愤填膺,怒不可遏了。

”这样说,似乎倒是在解释“进入愤怒”了。

我的理解是:“出离愤怒”,意谓“实在无话可说”只有哀痛。

这可以从上下文来看。

上文是:“可是我实在无话可说,我只觉得所住的并非人间。

四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?长歌当哭,是必须在痛定之后的。

记念刘和珍君-课文赏析一、内容结构首先,尽量用原文表达作者感情和归纳七节要点。

提示:第一节,“深味”“悲凉”“奉献”“哀痛”;第二节,猛士与庸人对比,认为“忘却的救主快要降临”“还有写一点东西的必要”;第三节,“她不是苟活到现在的我的学生”“是为了中国而死的中国青年”,第四节,刘和珍“蝶血”惨象,“已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”;第五节,“谁也不会料到有这样的罗网”。

刘和珍“是这样一个惊心动魄的伟大啊”;第六节,徒手请愿的“意义”“很寥寥”“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大”;第七节,我认识到“当局者”“凶残”“流言家”“下劣”“女性临难”“从容”“呜呼,我说不出话,但以此纪念刘和珍君!”其次,划分文章层次,概述段意。

提示:第一段(l、2),纪念刘和珍的缘由,分两层,一祭死者、二醒庸人;第二段(3~5),记叙刘和珍的行状,共三节,三学潮中、四惨案中概况、五惨案中细节;第三段(6、7),纪念刘和珍的思考,有两节,六请愿不足取、七精神显希望。

二、探究总体思路可以分两个层面来探究。

1.第一层面。

思路的起点是本文的写作缘由,即为什么要写这篇文章,然后记述刘和珍生平事迹和遇难经过,在叙事基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和对将来的意义。

这就是全文的整体思路。

2.第二层面。

(1)关于写作缘由,思路分两步,“写一点东西的必要”先说为纪念死者这一面,再说为使庸人不致忘却,揭露反动政府罪行,要人们牢记这笔血债。

理清这两种的思路,可以领会作者的写作意图,可以看出作者思想的深刻。

从写作的缘起出发是常见的思路,为什么关于写作缘起说了那么多话,在第一、二部分为什么老围绕这一点展开?第一,作者借写作缘由这个话题,把发生惨案两周来各方面的动态都概括进去了。

①爱国力量方面:开追悼会,程君深情地怀念刘和珍。

②反动势力方面:提到了“几个所谓的学者文人的阴险论调”。

③庸人方面:淡漠了,仅留下“淡红的血色和微漠的悲哀”“维持着这似人非人的世界”。

(记念刘和珍君)的多角度解读安徽省庐江中学孙家来课堂连线:鉴赏知识ABC——《记念刘和珍君》的知识预备1白描手法及特点:什么是白描呢?即用最朴素最简炼的笔墨,不事雕饰,不加烘托,抓住描写对象的特征,如实地勾勒出人物、事件与景物的情态面貌的一种表现手法。

白描手法,不仅能够运用于小说的描写中,还能够运用于散文、诗词的创作中。

使用这种手法刻画人物时,要求作者紧紧抓住人物所处的特定环境及人物的个性、经历、言行的突出之点,用简洁的语言进行描写,以表现人物的个性特征。

它具有以下特点:①它不写背景,只突出主体,通过抓住人物特征的肖像描写或人物简短对话,将人物的性格突现出来。

②它不求细致,只求传神。

由于白描勾勒没有其它修饰性描写的烦扰,故作者能将精力集中于描写人物的特征,往往用几句话,几个动作,就能画龙点睛地揭示人物的精神世界,收到以少胜多,以“形”传“神”、形神兼备的艺术效果。

③它不尚华丽,务求朴实。

本文记叙人物,采纳白描手法,寥寥几笔,就刻画出人物的性格。

2叙事散文中的议论抒情:叙事散文往往将记叙、议论、抒情相结合,记叙是文章的主体,是议论抒情的基础;议论抒情是记叙内容的深化,三者互为一体,相互交融来表达主题。

名师杏坛:找准文眼巧解文意——《记念刘和珍君》思想内容的把握安徽孙家来本文的思想厚重,关于初读者往往难以把握,只是在分析本文思想内容时,能够借助抓“文眼”这一手段来把握全文的思想情感。

何为“文眼”?它确实是“揭全文之旨”的关键句子。

抓住“文眼”,细读“文眼”所在的段落,能使我们准确把握文章重点,深刻理解主题思想,并能较好领会作者的思想感情。

如何找“文眼”呢?清代学者刘熙载说:“揭全文之旨,或在篇首,或在篇中,或在篇末。

”它一般或出现在标题,或出现在篇首,或出现在篇末,有时出现在篇中。

本文要紧是评述“三一八”惨案,鲁迅在文章末节中指出,“三一八”惨案使他看到:“一是当局者竟会如此地凶残,一是流言家竟至如此之下劣,一是中国的女性临难竟能如是之从容。

153品读不但是杀害 简直是虐杀——品读《记念刘和珍君》第五部分苏 敏 四川省南充高级中学摘要:本文针对现今多数人阅读鲁迅文章偏重人文性忽视工具性的现象,选取人教版必修一的散文篇目《记念刘和珍君》,着重研讨第五部分,通过关键词语的理解,知识点的细分,让学生了解刘和珍烈士的死难经过,认识反动派的残忍,感受先生的悲愤之情,用语言本体之工具完成内在情感之升华,完成语文学科人文性与工具性的双向构建。

关键词:经典;反语;语言本体;内在精神本文选取人教版必修一的散文篇目《记念刘和珍君》,着重研讨第五部分,通过关键词语的理解,分析先生在语言运用方面的特色,让学生了解刘和珍烈士的死难经过,认识反动派的残忍,感受烈士的英勇无畏。

一、还原事件 《记念刘和珍君》第五部分首先记叙了刘和珍等烈士的死难经过,写三个女子临难从容,互相救助。

主要使用短句,制造一种紧张激烈的情境,营造一种悲愤抑郁、言语断续、难以言说的效果。

段棋瑞执政府在《临时执政府令》中指出:极少数国民党人、共产党人(如徐谦、李大钊、易培基等)“啸聚群众”“散布传单,率领暴徒44数百,袭击国务院,泼灌火油,抛掷炸弹,手持木棍,袭击军警,各大军警因正当防444卫4,以致互有死伤。

”段棋瑞执政府满口谎言,说学生是“暴徒”,说军警是“正当防卫”,鲁迅先生在看似平白的叙述中揭示了他们说谎的证据。

首先请看刘和珍被枪击的句子:①但竟在执政府前中弹了,从背部44入,斜穿心肺4444,已是致命创伤,只是没有便死。

“背部”说明开枪人在刘和珍的后面,刘和珍没有觉察到。

请愿队伍去之前已埋伏了杀手,有人从背后偷偷开枪,暗箭难防。

“斜穿心肺”中“斜”表明是从侧面开枪的,“穿”说明子弹有很强大的力量,也说明开枪者就在附近,是种近距离的射杀。

看张静淑中弹的句子:②同去的张静淑君想扶起她,中了四弹44,其一是手4枪4,立仆。

“中了四弹”,当时游行请愿的人非常多,而一个人在一瞬间就中了四弹,说明军警很多,政府军制镇压很疯狂。

论《记念刘和珍君》中的修辞运用《记念刘和珍君》是鲁迅先生为了控诉段政府的倒行逆施,为了记念“三·一八”惨案中遇害的学生刘和珍而怀着悲愤与沉痛的感情所写的文章。

在结构上,鲁迅先生不从刘和珍写起,正是由这种强烈的感情交错所决定的。

“……我独在礼堂外徘徊”,鲁迅先生这一句话就流露出他的深思,中外反动派狠毒的子弹,爱国青年抛洒的热血,给幸存的人们以怎样的启示和教训?革命应该如何迎接更大的风暴到来?应该探求怎样的方法来取得斗争的胜利?……先生的深思,又流露出沉痛与悲愤的感情,这强烈的感情,又感染着读者,……这就是本文修辞上的“感情共鸣”的作用,这篇文章运用了多种修辞手法。

强烈的感情基调,决定着鲁迅先生在行文中一再地使用反复、反问和反语的修辞手法。

“我也早觉得有写一点东西的必要了,这虽然于死者毫不相干,但在生者却大抵只能如此而已。

……我们还在这样的世上活着;我也早觉得有写一点东西的必要了。

……我正有写一点东西的必要了。

”鲁迅先生“早觉得有写一点东西的必要了”,其动机不仅限于悼念烈士,更在于奋起反击,找出教训,激励后来人。

先生接着说的“可是我实在无话可说”,并非真的无话可说,而是悲愤到了极点!但这哀痛的感情到了第一节里,就转入了对现实的感慨。

这时,鲁迅先生又说“早觉得有写一点东西的必要了”,反复前面,一字不差,感情与含义却较之进了一层。

因为这是在赞颂了“真的猛士”并进而提醒“暂且偷生”的庸人之后说的,这就明明告诉活着的人,应该为彻底摧毁这“似人非人”的黑暗世界而继续战斗。

最后再补一句“我正有写一点东西的必要了”,着重强调在离三月十八日已有两星期,不要忘却了!为了唤起人们对烈士的记念和对反动派的愤恨,鲁迅先生反复描写了刘和珍君的音容笑貌。

“我平素想,能够不为势利所居,反抗一广有羽翼的校长的学生,无论如何,总该是有些桀骜锋利的,但她却常常微笑着,态度很温和。

……也还是始终微笑着,态度很温和。

……况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?……始终微笑着的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她的尸骸为证:……”这样温柔的女学生,多么令人喜爱呀!然而,她的可爱的生命却被反动军阀狠毒的子弹所夺走,这又是多么令人愤恨呀!这里,反复修辞格增强了文章的感染力,让读者也不由得加强了悲愤的感情。

《记念刘和珍君》课文评点一中华民国十五年三月二十五日,[点拨:指1926年。

“三·一八”发生时,鲁迅正在写《无花的蔷薇之二》,他当即在这篇文章的后部分,同样大书“中华民国十五年三月十八日”,并称这是“民国以来最黑暗的一天”。

作者对“中华民国”一向是嗤之以鼻的。

如1925年在《忽然想到》中说:“我觉得仿佛久没有所谓中华民国……”,在作者看来,所谓“中华民国”早已经不是人民的政府,而是屠杀人民的机器,所谓执政府总统,完全是屠杀人民的刽子手!作者在文章开篇写“中华氏国”具有强烈的讽刺意味,我们要注意从这庄重严肃的文笔中体会作者的思想感情。

]就是国立北京女子师范大学为十八日在段祺瑞执政府[段祺瑞执政府:1924年第二次“直奉战争”,直系军阀失败,奉系军阀推段祺瑞为北洋政府“临时执政”。

段祺瑞(1864~1936),北洋军阀皖系首领,曾几度把持北洋军阀的中央政权,1926年4月被冯玉祥驱逐下台]前遇害的刘和珍杨德群[杨德群:湖南省湘阴县人,北京女子师范大学国文系预科学生,遇害时年仅24岁]两君开追悼会的那一天,我独在礼堂外徘徊,[点拨:3月24日早晨,作者得到刘、杨的遗体已经从医院运回学校的消息,便立即到礼堂去看烈士的遗容。

从学校回来后,作者吃不下饭,睡不好觉,就病倒了。

3月25日,作者冒着被段政府通缉的危险,出席了追悼会。

会上,人们激昂愤慨的情绪和不时夹杂的一阵阵低低的啜泣声,使鲁迅压抑不住心头的悲愤和激动,便走出会场,独自在礼堂外徘徊。

]遇见程君[程君:指程毅志,湖北孝感人,北京女子师范大学教育系学生],前来问我道,“先生可曾为刘和珍写了一点什么没有?”我说“没有”。

她就正告我,“先生还是写一点罢;刘和珍生前就很爱看先生的文章。

”这是我知道的,凡我所编辑的期刊,大概是因为往往有始无终之故罢,销行一向就甚为寥落,然而在这样的生活艰难中,毅然预定了《莽原》[《莽原》:鲁迅编辑的一种文艺刊物]全年的就有她。

第一部分:从参加追悼会写起,指明写作本文的缘由。

问题:第1段开篇写道:“中华民国十五年三月二十五日……”作者为什么要用“民国”纪年?

解答:作为一篇纪念文字的开头,表面看来,只是在交代时间、地点、人物、事件。

其实这一句深刻含义在于告诉人们,不要对“中华民国”抱幻想,革命者必须看清楚在“民国”粉饰下的黑暗与凶残,因为当今的“中华民国”已成为屠杀爱国者的反动工具。

第二部分:进一步说明写作本文的目的。

问题:从一、二部分里,作者三次提到有写一点东西的“必要”。

从上下文来看,作者的写作目的是什么?

解答:作者的写作目的可归纳为三点:一是悼念烈士;二是揭露黑暗;三是唤醒“庸人”。

第三部分:追叙同刘和珍的交往。

在本部分里作者集中记述了与刘和珍交往中的几次印象。

第四部分:以刘和珍等遇害的事实揭露反动军阀及其走狗的下劣凶残。

第五部分:记叙烈士遇害经过,抒发悲愤之情。

第六部分:总结这次斗争的教训。

第七部分:阐明烈士牺牲的意义。

问题:第2段中“至于这一回……而终于没有消亡的明证了。

”一句的结构如何分析?

解答:这是一个复杂单句。

主干是:事实为明证。

“明证”前的定语是一个转折关系的二重复句。

《记念刘和珍君》语言赏析一、谴词用语鲜明生动文章一开始,程君问“可曾为刘和珍写了一点什么没有”,勾起了“我”对烈士的悲痛的怀念,再次感到“有写一点东西的必要”──“也早觉得”,其中“也”字是针对程君的请求而言,说明写作此文,不仅仅因程君的请求,更主要的是出自“我”本身的意愿:“早”字则进一步说明,要写文章纪念的愿望由来已久,不只是由程君请求才引起的。

第一节里还有这样一段文字:“我只觉得所住的并非人间。

四十多个青年的血,洋溢在我的周围,使我艰于呼吸视听,那里还能有什么言语?”鲜血“洋溢”在自己的“周围”,以至“艰于呼吸视听”,这都是可以感觉到的,这样,就不仅把青年流血之多,自己郁闷、悲痛之深形象地表现了出来,而且把“非人间”的令人窒息的特点,活生生地具体化了。

在第七段揭露当局者“凶残”,抨击流言家“下劣”,称颂中国女性临难“从容”,用词十分精当、简洁,说明作者在遣词用语上的锤炼功夫,也反映了作者精湛的文字修养。

二、巧妙运用修辞手法本文巧妙地运用了比喻、反语、对比、反衬等修辞手法。

如作者在表达对于徒手请愿的看法时写道:“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材,结果却只是一小块,但请愿是不在其中的,更何况是徒手。

”鲁迅用一个浅近的比喻,便具体、形象地阐明了一个深奥的抽象的道理,这个比喻很浅近、很生动,读者易于理解,易于接受,具有很强的说服力。

第五段中“伟绩”、“武功”等词,用反语揭露中外反动派“屠戮妇婴”、“惩创学生”的罪恶行径。

文章用“庸人”与“真的猛士”对比。

庸人惯用忘却的方法,对人世间的悲哀与不平作淡化处理,作者批判了这种庸人的生活哲学,肯定了敢于直面惨淡的人生和正视淋漓鲜血的真的猛士的现实主义精神。

为了使记叙起伏跌宕,文章运用了对比和反衬的手法。

如第五段记叙刘和珍、张静淑、杨德群前仆后继、殒身不恤的场景时,就通过对比和反衬,将一个杀害徒手请愿学生的惊心动魄的场面,栩栩如生地展现在读者面前。

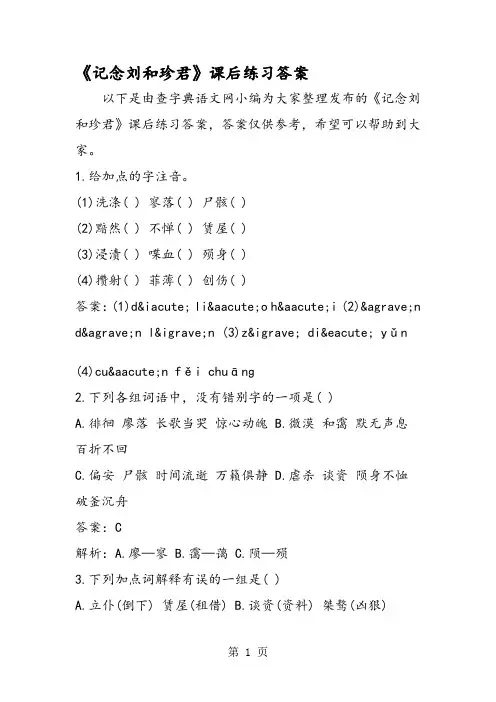

《记念刘和珍君》课后练习答案以下是由查字典语文网小编为大家整理发布的《记念刘和珍君》课后练习答案,答案仅供参考,希望可以帮助到大家。

1.给加点的字注音。

(1)洗涤( ) 寥落( ) 尸骸( )(2)黯然( ) 不惮( ) 赁屋( )(3)浸渍( ) 喋血( ) 殒身( )(4)攒射( ) 菲薄( ) 创伤( )答案:(1)dí liáo hái (2)àn dàn lìn (3)zì dié yǔn(4)cuán fěi chuānɡ2.下列各组词语中,没有错别字的一项是( )A.徘徊廖落长歌当哭惊心动魄B.微漠和霭默无声息百折不回C.偏安尸骸时间流逝万籁俱静D.虐杀谈资陨身不恤破釜沉舟答案:C解析:A.廖—寥 B.霭—蔼 C.陨—殒3.下列加点词解释有误的一组是( )A.立仆(倒下) 赁屋(租借)B.谈资(资料) 桀骜(凶狠)C.攒射(集中) 殒身不恤(顾虑)D.深味(体会) 长歌当哭(当作)答案:B解析:B.“骜”同“傲”4.对本文的线索,理解最恰当的一项是( )A.本文是以时间为线索来组织全文的。

B.本文是以作者的感情发展变化为线索来组织材料的。

C.本文是以主要人物刘和珍为线索来串连全文的。

D.本文是以中心事件“三一八”惨案为主线来贯串全文的。

答案:B解析:本文分别抒发了作者悼念、怀念,愤怒、赞美的情感。

课堂巩固一点即通1.下列各组词语,字形有错误的一项是( )A.微漠踌躇噩耗惊心动魄B.虐杀尸骸黯然桀骜不驯C.洗涤勇毅徒手阴谋秘计D.惩创呻吟菲红陨身不恤答案:D解析:D.菲—绯陨—殒2.下列句子中加点虚词的使用,最恰当的一句是( )A.现在却觉得有些踌躇了,我应该对于她奉献我的悲哀与尊敬。

B.始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证。

《记念刘和珍君》《为了忘却的记念》高考文学类文本阅读练习及答案三、阅读《记念刘和珍君》和《为了忘却的记念》选段,完成8~10题。

(共12分)(一)我在十八日早晨,才知道上午有群众向执政府请愿的事;下午便得到噩耗,说卫队居然开枪,死伤至数百人,而刘和珍君即在遇害者之列。

但我对于这些传说,竟至于颇为怀疑。

我向来是不惮以最坏的恶意,来推测中国人的,然而我还不料,也不信竟会下劣凶残到这地步。

况且始终微笑着的和蔼的刘和珍君,更何至于无端在府门前喋血呢?然而即日证明是事实了,作证的便是她自己的尸骸。

还有一具,是杨德群君的。

而且又证明着这不但是杀害,简直是虐杀,因为身体上还有棍棒的伤痕。

但段政府就有令,说她们是“暴徒”!但接着就有流言,说她们是受人利用的。

惨象,已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻。

我还有什么话可说呢?我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了。

沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。

但是,我还有要说的话。

我没有亲见;听说,她,刘和珍君,那时是欣然前往的。

自然,请愿而已,稍有人心者,谁也不会料到有这样的罗网。

但竟在执政府前中弹了,从背部入,斜穿心肺,已是致命的创伤,只是没有便死。

同去的张静淑君想扶起她,中了四弹,其一是手枪,立仆;同去的杨德群君又想去扶起她,也被击,弹从左肩入,穿胸偏右出,也立仆。

但她还能坐起来,一个兵在她头部及胸部猛击两棍,于是死掉了。

始终微笑的和蔼的刘和珍君确是死掉了,这是真的,有她自己的尸骸为证;沉勇而友爱的杨德群君也死掉了,有她自己的尸骸为证;只有一样沉勇而友爱的张静淑君还在医院里呻吟。

当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

但是中外的杀人者却居然昂起头来,不知道个个脸上有着血污……。

时间永是流驶,街市依旧太平,有限的几个生命,在中国是不算什么的,至多,不过供无恶意的闲人以饭后的谈资,或者给有恶意的闲人作“流言”的种子。

记念刘和珍君-课文赏析一、内容结构首先,尽量用原文表达作者感情和归纳七节要点。

提示:第一节,“深味”“悲凉”“奉献”“哀痛”;第二节,猛士与庸人对比,认为“忘却的救主快要降临”“还有写一点东西的必要”;第三节,“她不是苟活到现在的我的学生”“是为了中国而死的中国青年”,第四节,刘和珍“蝶血”惨象,“已使我目不忍视了;流言,尤使我耳不忍闻”;第五节,“谁也不会料到有这样的罗网”。

刘和珍“是这样一个惊心动魄的伟大啊”;第六节,徒手请愿的“意义”“很寥寥”“然而既然有了血痕了,当然不觉要扩大”;第七节,我认识到“当局者”“凶残”“流言家”“下劣”“女性临难”“从容”“呜呼,我说不出话,但以此纪念刘和珍君!”其次,划分文章层次,概述段意。

提示:第一段(l、2),纪念刘和珍的缘由,分两层,一祭死者、二醒庸人;第二段(3~5),记叙刘和珍的行状,共三节,三学潮中、四惨案中概况、五惨案中细节;第三段(6、7),纪念刘和珍的思考,有两节,六请愿不足取、七精神显希望。

二、探究总体思路可以分两个层面来探究。

1.第一层面。

思路的起点是本文的写作缘由,即为什么要写这篇文章,然后记述刘和珍生平事迹和遇难经过,在叙事基础上再深入一步,议论“三一八”惨案的教训和对将来的意义。

这就是全文的整体思路。

2.第二层面。

(1)关于写作缘由,思路分两步,“写一点东西的必要”先说为纪念死者这一面,再说为使庸人不致忘却,揭露反动政府罪行,要人们牢记这笔血债。

理清这两种的思路,可以领会作者的写作意图,可以看出作者思想的深刻。

从写作的缘起出发是常见的思路,为什么关于写作缘起说了那么多话,在第一、二部分为什么老围绕这一点展开?第一,作者借写作缘由这个话题,把发生惨案两周来各方面的动态都概括进去了。

①爱国力量方面:开追悼会,程君深情地怀念刘和珍。

②反动势力方面:提到了“几个所谓的学者文人的阴险论调”。

③庸人方面:淡漠了,仅留下“淡红的血色和微漠的悲哀”“维持着这似人非人的世界”。

《记念刘和珍君》疑难分析《记念刘和珍君》中有这样一句话:“当三个女子从容地转辗于文明人所发明的枪弹的攒射中的时候,这是怎样的一个惊心动魄的伟大呵!中国军人的屠戮妇婴的伟绩,八国联军的惩创学生的武功,不幸全被这几缕血痕抹杀了。

”这一句中的“惊心动魄的伟大”一语,历来众说纷纭,争论的焦点是它陈述的对象,也顺带牵连出一个“伟大”是否反语的问题。

有人认为“伟大”是正语,当指刘和珍等人的从容、勇毅;有人认为是反语,应该是指军阀政府的残暴和血腥;有人认为是“正反语”,既指刘和珍等,又指反动政府,还有人莫衷一是;干脆下个结论:说不清。

其中,较典型的看法是第一种。

例如许振兴在《试析〈记念刘和珍君〉中两个疑点》中认为:“‘惊心动魄的伟大’是赞颂刘和珍等的勇毅行为和不怕牺牲的精神,‘惊心动魄’指她们的行为、精神震撼人心,用以修饰‘伟大’的程度;‘于文明人所发明的枪弹的攒射中’这个介宾短语作‘转辗’的补语,补充、突出了刘和珍等的勇毅和无畏,又揭露了反动派镇压革命青年的罪行,同时还给予帝国主义顺手一击。

总观这个主谓短语,赞颂是主要的,因此,‘惊心动魄的伟大’当是‘正语’。

”再如黄忠顺《〈记念刘和珍君〉一处疑难问题之我见》中认为:“叹号以上的长句言‘三一八’惨案中的被害者,叹号以下的句子说‘三一八’惨案中的刽子手,它们构成一个具体场面中的正反对比内容,一方面赞扬了被害者临危不惧,互相救助的伟大,一方面痛斥了刽子手屠杀赤手女子的卑鄙渺小。

”现行的教师教学用书也持以上的看法。

笔者认为,将“惊心动魄的伟大”的陈述对象确定为“三个女子”,并由此将其认定为正语,将导致该句和下文无法衔接。

下文的“伟绩”和“武功”是不是反语呢?如果不是反语,鲁迅怎么会用这样的词语来形容反动派的“屠戮妇婴”和“惩创学生”呢?用这样的词语是什么用意呢?难道“中国军人”和“八国联军”的“伟绩”和“武功”是被三个女子的伟大“抹杀了”,如果没有这次事件中刘和珍等人的从容和勇毅的话,他们的功绩就真的很大吗?如果是反语,指反动派的暴行,怎么能说“中国军人”和“八国联军”的暴行被三个女子的“几缕血痕抹杀了”呢?这样表述是什么意思呢?是对比吗?是反衬吗?那只能说反动派更残忍了,更无耻了,怎么能说他们的暴行被三个女子的“这几缕血痕抹杀了”呢?可见,无论如何理解“伟绩”和“武功”,都无法和上文衔接起来。

记念刘和珍君1.【解析】选B。

A项,“涤”应读dí;C项,“绯”应读fēi,“菲”应读fěi;D项,“缕”应读lǚ。

【穿针引线】●禅、蝉、掸●妄自菲薄:过分地看轻自己。

(注意:其后不能再跟宾语。

)2.【解析】选A。

B项,戳—戮;C项,碟—喋;D项,霭—蔼,魂—魄。

【穿针引线】●债、绩、啧●桀骜:倔强。

3.【解析】选C。

“殒身不恤”指牺牲生命也在所不惜,多形容为正义的事业而牺牲。

用在此处合适。

A项,“长歌当哭”指以放声歌咏代替哭泣,多指用诗文抒发胸中悲愤之情。

并非指唱歌,此处属于望文生义。

B项,“广有羽翼”指到处都有帮凶,含有贬义,形容清正廉洁的王安石,感情色彩不当。

D项,“有始无终”指做事不能坚持到底。

此处强调房地产调控不能放松,否则,以前的努力就白费了,应该用“前功尽弃”。

4.【解析】选C。

本题考查辨析语病的能力。

A项,“造成……遭到伤害”,句式杂糅,可将“造成对”改为“使”;B项,“成绩……得到了回报”,搭配不当,可删掉“和取得的成绩”;D项,结构混乱,应将“严峻的形势将巨大的挑战带给了欧洲各国的经济复苏”改为“严峻的形势给欧洲各国的经济复苏带来了巨大的挑战”。

5.【解析】用“罗网”是指反动派有目的去抓去杀,而学生们的惨状,充分证明反动派是布下“罗网”谋杀爱国学生,所以只要分条阐述出学生的惨状即可。

答案:①背部中枪,说明学生是在冲突中被有计划地蓄意杀害;②“其一是手枪”,说明有军官指挥进行杀害,这次惨杀是有组织、有准备的;③受伤后“一个兵在她头部及胸部猛击两棍”,表明他们是以对待敌人的态度来对待学生,是蓄意谋杀。

6.【解析】赏析句子,首先要抓住两个句子所运用的表达方式和表现手法;其次要分析其含意;再次要全面而深入地表达作者对三个女子的赞扬和崇敬之情,更揭露出反动派的无耻。

答案:(1)这句话把记叙、议论、抒情有机地融合在一起,强有力地赞扬了三个女子在斗争中所表现的勇毅行为和不怕牺牲的伟大精神,令人感到惊心动魄,极其辛辣地批判了当局者的凶残无耻。