各类抗菌药物特点精华总结分析

- 格式:ppt

- 大小:2.48 MB

- 文档页数:77

抗菌药物个人总结

抗菌药物是一类可以抑制或杀死细菌的药物。

它们是治疗细菌感染的主要工具之一,并在许多医疗和健康领域中发挥着重要作用。

我个人对抗菌药物的总结如下:

1. 分类:抗菌药物可以分为广谱抗生素和窄谱抗生素两种。

广谱抗生素可以同时抑制多种不同种类的细菌,而窄谱抗生素只能对特定种类的细菌起作用。

2. 抗生素的机制:不同类型的抗菌药物有不同的作用机制,如静菌抗生素可以在细菌生长阶段抑制细菌的繁殖,而细菌静动比例抗生素可以同时杀死细菌。

3. 临床应用:抗菌药物被广泛用于治疗各种细菌感染,包括呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染等。

医生会根据患者的病情、细菌类型和药物抗性等因素选择最合适的抗菌药物。

4. 药物耐药性:抗菌药物的过度使用或不正确使用可能导致细菌产生耐药性。

这是一个严重的问题,因为耐药细菌更难被治疗,并且可能引发抗生素失效的情况。

因此,正确使用抗菌药物并遵循医生的建议非常重要。

5. 副作用:抗菌药物也可能出现一些副作用,如胃肠道不适、过敏反应等。

在使用抗菌药物时,应密切关注是否出现任何不良反应,并尽早告知医生。

总而言之,抗菌药物是一类重要的药物,用于治疗细菌感染。

在使用抗菌药物时,我们应该正确使用,并遵循医生的建议,以确保其有效性,并减少药物耐药性的风险。

抗菌药总结简介抗菌药是一类药物,主要用于治疗感染性疾病,可以抑制或杀灭细菌的生长。

抗菌药根据其作用机制和适应症可以分为不同的类别。

本文将对常见的抗菌药进行总结,介绍其分类、作用机制、适应症等方面的内容。

分类β-内酰胺类抗生素β-内酰胺类抗生素具有广谱抗菌活性,主要作用于细菌的细胞壁、细胞膜以及合成病原体细胞壁的酶。

常见的β-内酰胺类抗生素包括青霉素类、头孢菌素类等。

大环内酯类抗生素大环内酯类抗生素是一类结构独特的抗生素,可以抑制细菌的蛋白质合成。

常见的大环内酯类抗生素包括红霉素、阿奇霉素等。

氨基糖苷类抗生素氨基糖苷类抗生素主要通过与细菌的核糖体结合,抑制蛋白质的合成。

常见的氨基糖苷类抗生素有庆大霉素、咪唑类抗生素等。

四环素类抗生素四环素类抗生素是一类广谱抗菌药物,可以抑制细菌的蛋白质合成。

常见的四环素类抗生素有土霉素、强力霉素等。

作用机制细菌细胞壁的抑制某些抗菌药物可以通过抑制细菌细胞壁的合成来杀灭细菌。

这些药物主要作用于革兰氏阳性菌,如青霉素类、头孢菌素类等。

细菌蛋白质合成的抑制一些抗菌药物可以通过抑制细菌的蛋白质合成过程来抑制细菌的生长。

这些药物主要作用于革兰氏阴性菌,如大环内酯类抗生素、氨基糖苷类抗生素等。

细菌核酸的干扰部分抗菌药物可以与细菌的核酸结合,干扰细菌的DNA或RNA的合成和复制,从而抑制细菌的生长。

这些药物包括四环素类抗生素等。

适应症上呼吸道感染对于上呼吸道感染,常见的适应症包括咽炎、扁桃体炎等。

在治疗这些感染时,可选择广谱抗生素如青霉素、头孢菌素等。

下呼吸道感染对于下呼吸道感染,常见的适应症包括支气管炎、肺炎等。

在治疗这些感染时,可选择能够涵盖常见致病菌的抗生素,如青霉素和氨基糖苷类抗生素。

尿路感染尿路感染是一种常见的感染,常见的适应症包括膀胱炎、肾盂肾炎等。

在治疗尿路感染时,可选择覆盖尿路常见致病菌的抗生素,如氨基糖苷类抗生素、β-内酰胺类抗生素。

皮肤软组织感染皮肤软组织感染常见的适应症包括蜂窝织炎、脓肿等。

临床常用抗生素药物分类及特点一、β-内酰胺类抗生素作用机制:抑制粘肽转肽酶,干扰细菌细胞壁的合成,使细菌膨胀、破裂、自身溶解而杀灭细菌。

1、青霉素类窄谱抗生素:代表药物青霉素G。

不良反应:(1)变态反应:最常见的不良反应,皮肤过敏(荨麻疹、药疹),如出现可用肾上腺素0.5-1.0mg im、抗组胺药。

(2)赫氏反应:青霉素G治疗梅毒螺旋体时,大量病原体杀死后释放物质,引起寒战、发热、肌痛、心跳加快等。

广谱抗生素:代表药物:氨苄西林、阿莫西林。

药物特点:耐酸,可口服、但不耐酶。

耐酶抗生素:代表药物:甲氧西林、苯唑西林、氯唑西林、双氯西林、氟氯西林。

药物特点:本类药不易被青霉素酶水解,适用于耐青霉素G的金黄色葡萄球菌感染,但金葡菌一旦对此药物耐药,则与β-内酰胺酶无关,系产生了新的PBPs,如PBP2a,称耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)。

抗铜绿菌:代表药物:哌拉西林、美洛西林、羧苄西林脂。

抗G-杆菌:代表药物:美西林、替莫西林、匹美西林。

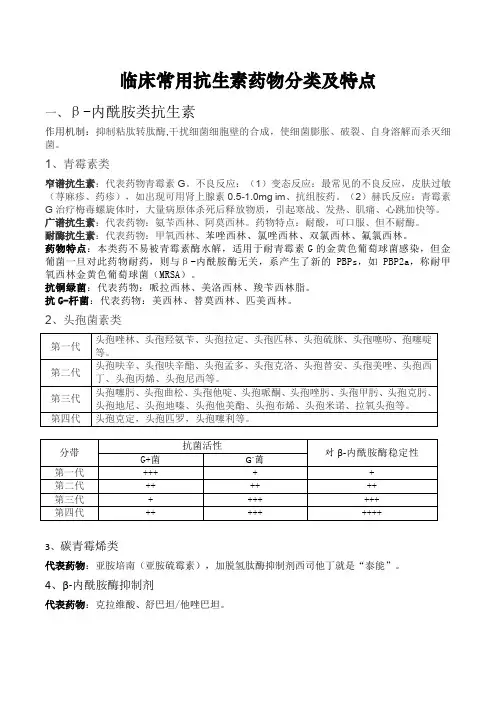

2、头孢菌素类3、碳青霉烯类代表药物:亚胺培南(亚胺硫霉素),加脱氢肽酶抑制剂西司他丁就是“泰能”。

4、β-内酰胺酶抑制剂代表药物:克拉维酸、舒巴坦/他唑巴坦。

二、大环内酯类抗生素作用机制:与核糖体50S亚基结合,抑制氨基酰-tRNA移位和(或)抑制转肽反应,阻止肽链延伸,从而抑制蛋白质合成。

代表药物:罗红霉素、克拉霉素、阿奇霉素。

临床应用:与青霉素相似而略广,支原体、衣原体、青霉素过敏者。

三、林可霉素类抗生素作用机制:作用于敏感菌核糖体的50S亚基,阻止肽链的延长,从而抑制细菌细胞的蛋白质合成。

林可霉素一般系抑菌剂,但在高浓度下,对高度敏感细菌也具有杀菌作用。

代表药物:林可霉素、克林霉素。

临床应用:主要用于厌氧菌,对金葡菌引起的骨髓炎首选。

四、多肽类抗生素作用机制:阻碍细胞壁合成。

代表药物:万古霉素、去甲氧万古霉素、替考拉宁。

临床应用:对G+菌强大杀菌作用,对耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐甲氧西林表皮葡萄球菌(MRSE)作用为显著。

药理学抗菌药物的总结

抗菌药物是一类药物,用于治疗感染性疾病,其作用机制是抑制或杀死病原体的生长和繁殖。

以下是药理学抗菌药物的总结:

1. 抗生素:抗生素是一类来源于微生物的化合物,可以抑制或杀死细菌的生长和繁殖。

常见的抗生素包括青霉素、四环素、氨基糖苷类等。

抗生素通常通过不同的作用机制,如阻断细菌细胞壁的合成、阻断蛋白质合成等来发挥抗菌作用。

2. 抗真菌药物:抗真菌药物用于治疗真菌感染。

常见的抗真菌药物包括咪康唑、氟康唑等。

抗真菌药物的作用机制主要是通过抑制真菌的细胞膜合成、干扰真菌DNA合成等来发挥抗菌

作用。

3. 抗病毒药物:抗病毒药物用于治疗病毒感染。

常见的抗病毒药物包括利巴韦林、阿昔洛韦等。

抗病毒药物的作用机制主要是通过抑制病毒DNA或RNA的合成、阻断病毒的复制等来

发挥抗菌作用。

4. 抗寄生虫药物:抗寄生虫药物用于治疗寄生虫感染。

常见的抗寄生虫药物包括磺胺类药物、吡喹酮类药物等。

抗寄生虫药物的作用机制主要是通过干扰寄生虫的代谢、杀死寄生虫等来发挥抗菌作用。

总之,药理学抗菌药物通过不同的作用机制,抑制或杀灭致病微生物的生长和繁殖,从而治疗感染性疾病。

然而,药物的选

择应根据具体病原体类型、药物的毒副作用等因素综合考虑,以确保治疗的安全性和有效性。

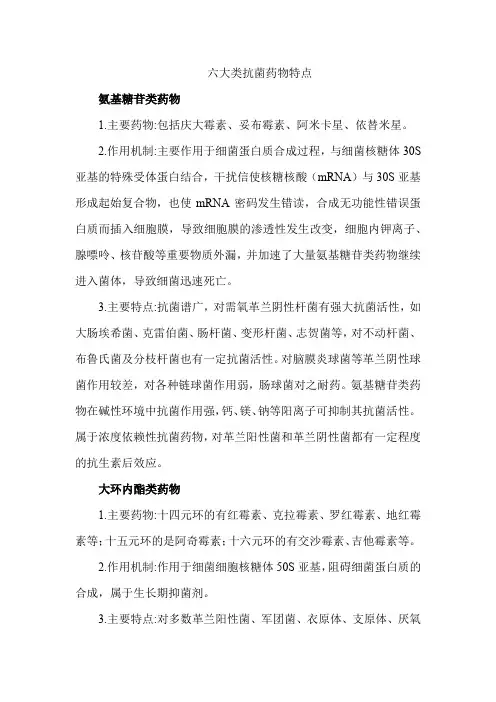

六大类抗菌药物特点氨基糖苷类药物1.主要药物:包括庆大霉素、妥布霉素、阿米卡星、依替米星。

2.作用机制:主要作用于细菌蛋白质合成过程,与细菌核糖体30S 亚基的特殊受体蛋白结合,干扰信使核糖核酸(mRNA)与30S亚基形成起始复合物,也使mRNA密码发生错读,合成无功能性错误蛋白质而插入细胞膜,导致细胞膜的渗透性发生改变,细胞内钾离子、腺嘌呤、核苷酸等重要物质外漏,并加速了大量氨基糖苷类药物继续进入菌体,导致细菌迅速死亡。

3.主要特点:抗菌谱广,对需氧革兰阴性杆菌有强大抗菌活性,如大肠埃希菌、克雷伯菌、肠杆菌、变形杆菌、志贺菌等,对不动杆菌、布鲁氏菌及分枝杆菌也有一定抗菌活性。

对脑膜炎球菌等革兰阴性球菌作用较差,对各种链球菌作用弱,肠球菌对之耐药。

氨基糖苷类药物在碱性环境中抗菌作用强,钙、镁、钠等阳离子可抑制其抗菌活性。

属于浓度依赖性抗菌药物,对革兰阳性菌和革兰阴性菌都有一定程度的抗生素后效应。

大环内酯类药物1.主要药物:十四元环的有红霉素、克拉霉素、罗红霉素、地红霉素等;十五元环的是阿奇霉素;十六元环的有交沙霉素、吉他霉素等。

2.作用机制:作用于细菌细胞核糖体50S亚基,阻碍细菌蛋白质的合成,属于生长期抑菌剂。

3.主要特点:对多数革兰阳性菌、军团菌、衣原体、支原体、厌氧菌等具有良好抗菌活性。

大多数品种供口服,吸收后血药浓度较低,但在组织和体液中的分布广泛,肝、肾、肺等组织中的浓度可高于同期血药浓度数倍;在胸腔积液、腹水、脓液、痰液、尿液、胆汁中均可达到有效治疗浓度,但不易透过血脑屏障。

喹诺酮类药物1.主要药物:包括诺氟沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、莫西沙星、环丙沙星。

2.作用机制:作用于细菌的DNA拓扑异构酶,干扰细菌DNA的合成,而致细菌死亡。

3.主要特点:抗菌谱广,尤其对需氧革兰阴性杆菌具有强大抗菌作用,由于其化学结构不同于其他抗菌药物,因此对某些多重耐药菌仍具有良好抗菌作用;在组织、体液中浓度高,体内分布广泛;消除半衰期相对较长,具有抗生素后效应,减少了给药次数,使用方便。

拿下20分:抗菌药物总结作用机制:1、抑制细胞壁合成对半”(溶血性链球菌、金葡菌/草绿色链球菌、表葡菌/肺炎球菌);G+杆菌(白喉、炭疽、破伤风、肉毒、放线菌);G-球菌(脑膜炎奈瑟菌、淋球菌);螺旋体(梅毒、钩端螺旋体、鼠咬热)。

2、半合成青霉素:(1)口服耐酸青霉素(青霉素V):窄谱,同青霉素G,耐酸不耐酶。

(2)耐酶青霉素(甲氧西林、苯唑西林、双氯西林、氯唑西林):用于耐青霉素G的葡萄球菌,耐酸耐酶(但甲氧西林不耐酸)。

(3)广谱青霉素(氨苄西林、阿莫西林):广谱,对G-杆菌有效,对产酶金葡菌和绿脓杆菌无效,耐酸不耐酶。

体感染为首选(链球菌感染;脑膜炎双球菌;螺旋体感染;白喉、破伤风、炭疽)。

2、半合成青霉素:(1)口服耐酸青霉素:G+球菌引起的轻度感染,风湿热的预防。

(2)耐酶青霉素:耐青霉素G的葡萄球菌所致感染。

(3)广谱青霉素:氨苄西林治疗伤寒、副伤寒,尿道、呼吸道感染;阿莫西林同氨苄西林,还治疗肺炎双球菌和流感嗜血杆菌引起的慢性支气管炎、溃疡。

(4)抗铜绿假单胞菌广谱青霉素:G-菌引起的严重感染,其中羧苄西林可用于烧伤时绿脓杆菌感染。

(5)抗G-杆菌青霉素:用于大肠埃希菌和某些敏感菌引起的尿路感染。

G):过敏反应;肌注疼痛;高血钾;青霉素脑病;赫氏反应(4)抗铜绿假单胞菌广谱青霉素(羧苄西林、哌拉西林):广谱,抗菌谱与氨苄西林相似,对绿脓杆菌和变形杆菌作用强,不耐酸不耐酶。

(5)抗G-杆菌青霉素(美西林、替莫西林):窄谱,对绿脓杆菌无效,抑菌药,不耐酸,耐酶。

头孢菌素类细胞壁繁殖期杀菌(1)第一代头孢(头孢噻吩、头孢噻啶、头孢氨苄、头孢唑林、头孢环己烯、头孢匹林、头孢羟氨苄等):与青霉素G相似,抗G+菌强,抗G-杆菌弱,抗绿脓杆菌无效,抗厌氧菌无效。

(2)第二代头孢(头孢孟多、头孢呋辛、头孢尼西、头孢克洛等):广谱,抗G+菌中等,抗G-杆菌中(1)第一代头孢:用于耐青霉素的葡萄球菌感染,敏感菌引起的呼吸道和尿路感染。

抗菌药归纳总结与反思抗菌药物是现代医学领域中必不可少的药物之一,其对于治疗感染性疾病起着重要作用。

然而,由于滥用和不当使用抗菌药物,导致了一系列严重问题,如耐药性的增加、多药耐药菌株的出现等。

因此,我们需要对抗菌药物进行归纳总结与反思,以更加合理地使用和管理抗菌药物,保护公众的健康。

一、抗菌药物的分类根据抗菌谱和药理特性的不同,我们可以将抗菌药物分为不同的类别:1. β-内酰胺类抗生素:如青霉素、头孢菌素等。

这类药物主要对革兰氏阳性菌和一些革兰氏阴性菌具有较好的杀菌作用。

2. 氨基糖苷类抗生素:如庆大霉素、链霉素等。

这类药物主要用于治疗需静脉给药的严重感染,对革兰氏阴性菌具有良好的抗菌活性。

3. 四环素类抗生素:如土霉素、氧四环素等。

这类药物对多种细菌有抑制作用,广谱抗菌。

4. 磺胺类抗生素:如磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲嘧啶等。

这类药物主要用于治疗革兰氏阳性菌的感染,对某些革兰氏阴性菌也具有一定的抗菌活性。

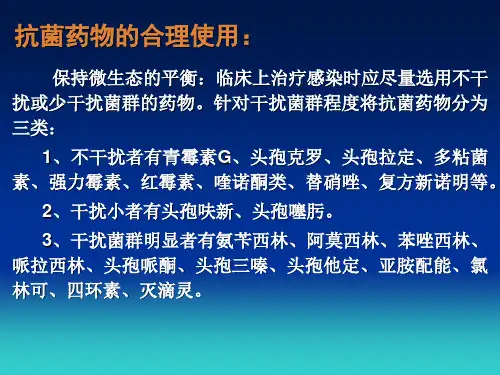

二、抗菌药物的合理使用原则为了避免抗菌药物的滥用和耐药性的产生,我们应该遵守以下一些原则:1. 严格遵守医嘱:使用抗菌药物时,应按照医生的处方进行使用,并遵守用药剂量和疗程的要求。

2. 合理选择抗菌药物:在选择抗菌药物时,应根据病原菌的细菌学特点和药敏试验结果来合理选择,避免盲目使用广谱抗生素。

3. 避免滥用抗菌药物:对于不确诊为细菌感染的疾病,如感冒、发热等,应避免使用抗菌药物,以免加剧耐药性的发展。

4. 完成疗程:使用抗菌药物时,应按照医生的建议完成疗程,不可随意停药或减量,以免造成治疗失败或耐药菌株的产生。

5. 防控感染:在医疗机构和社区环境中,应加强感染预防和控制措施,减少交叉感染和抗菌药物的使用。

三、抗菌药物滥用的后果与反思滥用抗菌药物所带来的后果是十分严重的,我们需要深刻反思并采取相应的措施来遏制问题的进一步恶化。

1. 耐药性的增加:滥用抗菌药物导致细菌耐药性的增加,使得原本对抗菌药物有效的细菌株逐渐失去了对抗菌药物的敏感性,严重威胁公众的健康。

抗菌药物分类及特点1. 引言抗菌药物是一类可以抑制或杀死细菌生长繁殖的药物。

随着细菌耐药性的增加,抗菌药物的分类及特点对于合理使用药物、减少耐药菌种的产生具有十分重要的意义。

本文将介绍抗菌药物的分类及其特点。

2. 抗菌药物分类根据抗菌药物的作用机制和靶点,抗菌药物可以分为以下几类:2.1 β-内酰胺类抗生素β-内酰胺类抗生素是一类广谱抗菌药物,包括青霉素类、头孢菌素类等。

这类药物可通过抑制细菌的细胞壁合成来发挥抗菌作用。

然而,由于一些细菌产生β-内酰胺酶,导致这类药物的抗菌活性下降。

2.2 氨基糖苷类抗生素氨基糖苷类抗生素主要用于治疗革兰阴性杆菌感染。

这类药物通过抑制细菌蛋白质合成来发挥抗菌作用。

然而,氨基糖苷类抗生素常常被用于严重感染,易导致肾毒性和耳毒性。

2.3 四环素类抗生素四环素类抗生素广谱抗菌作用,可抑制细菌蛋白质合成。

然而,四环素类抗生素的抗菌谱逐渐缩小,部分细菌已产生了耐药。

2.4 大环内酯类抗生素大环内酯类抗生素具有广谱抗菌作用,适用于多种细菌感染,如肺炎、上呼吸道感染等。

然而,部分细菌已对大环内酯类抗生素产生耐药。

2.5 糖肽类抗生素糖肽类抗生素包括万古霉素、卡那霉素等,适用于治疗肺炎、败血症等严重感染。

然而,这类药物的副作用较大,应慎用。

2.6 其他类型抗菌药物除了上述常见的抗菌药物类型,还有革兰染色阳性杆菌专用的利奈唑胺、氟喹诺酮类等。

3. 抗菌药物特点不同类别的抗菌药物有不同的特点,下面将列举几个常见的特点:3.1 抗菌谱抗菌谱指抗菌药物对不同类型细菌的抗菌活性范围。

广谱抗生素可抑制多种细菌,而窄谱抗生素只针对特定类型的细菌有效。

3.2 耐药性细菌的耐药性是指细菌对抗菌药物产生的抗性。

随着抗生素的广泛使用,细菌对抗菌药物的耐药性也越来越普遍。

因此,合理使用抗菌药物对于减少耐药菌株的产生至关重要。

3.3 毒副作用抗菌药物在治疗细菌感染的同时,也可能对人体产生毒副作用。

例如,氨基糖苷类抗生素可导致肾毒性和耳毒性。

珍藏版I各类抗菌药物的主要特点及选用抗菌治疗是临床上最常使用的疗法之一。

然而,面对种类繁多、适应证、作用机理及副作用各异的抗菌药物,要熟习其特点并做到合理选用,并非易事。

本文结合我国最新版《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》等文献[1][2][3], 对抗菌药物的相关要点进行简要梳理,希望能对读者有所裨益。

相关术语抗感染药物:用于治疗各种病原体(细菌、真菌、衣原体、支原体、病毒、立克次体、螺旋体、原虫、蠕虫等)所致感染的药物,其概念较抗微生物药稍宽泛。

后者一般不包括抗蠕虫药。

抗菌药物(抗细菌药):是指对细菌有杀灭和抑制作用的药物。

包括抗生素和其他合成或半合成的化学药。

抗生素:是微生物,如细菌、真菌、放线菌等在生活过程中产生的对病原体或肿瘤细胞具有抑制或杀灭作用的物质。

抗菌药物的分类与特点有多种分类方法。

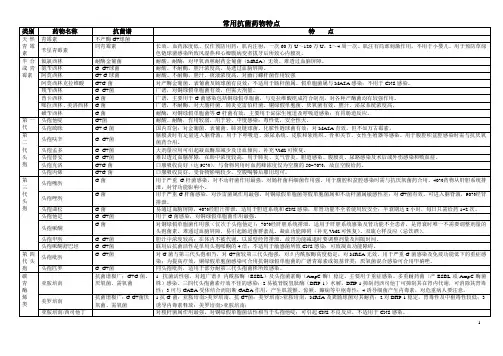

按药效可分为以下4类:第I类:繁殖期杀菌剂:如青霉类、头泡菌素类第II类:静止期杀菌剂:如氨基糖苷类、多粘菌素类第III类:速效抑菌药:如四环素类、氯霉素类与大环内酯类第IV类:慢效抑菌药:如磺胺类以上4类药的联用效果为:I+II =协同(增强);I+III =拮抗(可能);II+III =协同(增强或相加);I+V=协同根据结构,抗菌药物可分为以下几大类,部分大类中还含有多种小类或亚类:1. B-内酰胺类:这类药物均含有B内酰胺环;可抑制细菌细胞壁合成,激活细菌自溶酶。

其又可分为青霉素类、头泡菌素类、非典型B内酰胺类和B内酰胺酶抑制剂等亚类(表1)。

因其对革兰阳性(G+)、革兰阴性(G-)菌及部分厌氧菌都有抗菌作用,且抗菌活性强、毒副反应低、适应证广,所以临床较为常用。

表1 B-内酰胺类药物的分类及特点应用B-内酰胺类药物时:①必须详细询问相关过敏史,并先做皮肤试验。

对相关药物过敏者禁用。

②青霉素钾盐不可快速静脉注射。

③头泡哌酮、拉氧头泡可导致低凝血酶原血症或出血; 头泡哌酮、头泡美唑、头泡米诺、拉氧头泡可引起戒酒硫样反应,应注意预防。