病例分享(丁苯酞)2 - 副本

- 格式:ppt

- 大小:10.80 MB

- 文档页数:10

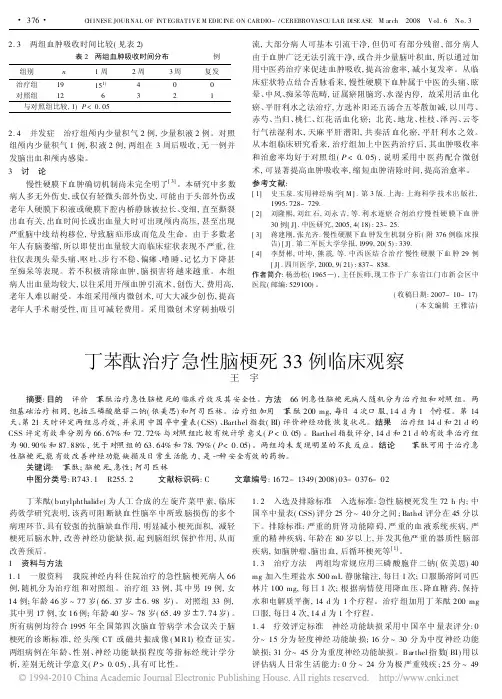

2.3 两组血肿吸收时间比较(见表2)表2 两组血肿吸收时间分布例组别n 1周2周3周复发治疗组19151)400对照组126321与对照组比较,1)P <0.052.4 并发症 治疗组颅内少量积气2例,少量积液2例。

对照组颅内少量积气1例,积液2例,两组在3周后吸收,无一例并发脑出血和颅内感染。

3 讨 论慢性硬膜下血肿确切机制尚未完全明了[3]。

本研究中多数病人多无外伤史,或仅有轻微头部外伤史,可能由于头部外伤或老年人硬膜下积液或硬膜下腔内桥静脉被拉长、变细,直至撕裂出血有关,出血时间长或出血量大时可出现颅内高压,甚至出现严重脑中线结构移位,导致脑疝形成而危及生命。

由于多数老年人有脑萎缩,所以即使出血量较大而临床症状表现不严重,往往仅表现头晕头痛、呕吐、步行不稳、偏瘫、嗜睡、记忆力下降甚至痴呆等表现。

若不积极清除血肿,脑损害将越来越重。

本组病人出血量均较大,以往采用开颅血肿引流术,创伤大,费用高,老年人难以耐受。

本组采用颅内微创术,可大大减少创伤,提高老年人手术耐受性,而且可减轻费用。

采用微创术穿刺抽吸引流,大部分病人可基本引流干净,但仍可有部分残留,部分病人由于血肿广泛无法引流干净,或合并少量脑叶积血,所以通过加用中医药治疗来促进血肿吸收,提高治愈率,减小复发率。

从临床症状特点结合舌脉看来,慢性硬膜下血肿属于中医的头痛、眩晕、中风、痴呆等范畴,证属瘀阻脑窍、水湿内停,故采用活血化瘀、平肝利水之法治疗,方选补阳还五汤合五苓散加减,以川芎、赤芍、当归、桃仁、红花活血化瘀;北芪、地龙、桂枝、泽泻、云苓行气祛湿利水,天麻平肝潜阳,共奏活血化瘀,平肝利水之效。

从本组临床研究看来,治疗组加上中医药治疗后,其血肿吸收率和治愈率均好于对照组(P <0.05),说明采用中医药配合微创术,可显著提高血肿吸收率,缩短血肿清除时间,提高治愈率。

参考文献:[1] 史玉泉.实用神经病学[M ].第3版.上海:上海科学技术出版社,1995:728-729.[2] 刘隆熙,刘红石,刘永吉,等.利水逐瘀合剂治疗慢性硬膜下血肿30例[J].中医研究,2005,4(18):23-25.[3] 蒋建刚,张光齐.慢性硬膜下血肿发生机制分析(附376例临床报告)[J].第二军医大学学报,1999,20(5):339.[4] 李贤彬,叶坤,熊震,等.中西医结合治疗慢性硬膜下血肿29例[J].四川医学,2000,9(21):837-838.作者简介:杨劲松(1965 ),主任医师,现工作于广东省江门市新会区中医院(邮编:529100)。

国家级一类新药,国家科委生命科学技术发展中心1035工程重大项目成果,国家自然科学基金重大项目成果绿色植物性药品,具有出色的安全性单一体结构,同时具有多种药理作用,全面治疗缺血性脑卒中明显减少梗塞后神经功能缺失、改善患者生活能力状态。

全面的药理作用缩小脑梗塞面积、改善神经功能缺失改善局部脑血流量,改善脑微循环改善脑缺血能量代谢耗竭减轻脑缺血所致脑水肿抗血栓形成和抗血小板的聚集改善脑缺血记忆障碍有针对性的适应症:急性缺血性脑卒中显著的临床疗效改善脑缺血区微循环,增加局部脑血流;明显减轻缺血性脑水肿;改善能量代谢;明显缩小脑缺血的梗塞面积;无需分期,全程安全应用。

【英文名】Butylphthalide Soft Capsules【汉语拼音】Dingbentai Ruanjiaonang【主要成分】本品成份为丁苯酞,其化学名称:消旋-3-正丁基苯酞(简称丁苯酞或记作NBP)。

【化学结构式】※[图片:5169.BMP]※【分子式】C12H14O2 【分子量】190.24【性状】本品为软胶囊,内容物为淡黄色或黄色油状液体。

【药理毒理】药理作用: 丁苯酞为人工合成的消旋正丁基苯酞,与自芹菜籽中提取的左旋芹菜甲素的结构相同。

临床研究结果显示,丁苯酞(与丹参注射液静脉滴注联合应用)对急性缺血性脑卒中患者中枢神经功能的损伤有改善作用,可促进患者功能恢复。

动物药效学研究显示,丁苯酞可阻断缺血性脑卒中所致脑损伤的多个病理环节,具有较强的抗脑缺血作用,可明显缩小大鼠局部脑缺血的梗塞面积,减轻脑水肿,改善脑能量代谢和缺血脑区的微循环和血流量,抑制神经细胞凋亡,并具有抗脑血栓形成和抗血小板聚集的作用。

丁苯酞可能通过降低花生四烯酸含量,提高脑血管内皮NO和PGI2的水平,抑制谷氨酸释放,降低细胞内钙浓度,抑制自由基和提高抗氧化酶活性等机制发挥上述药效作用。

毒理研究重复给药毒性:大鼠经口给药120mg/kg、250mg/kg、500mg/kg,连续6个月,血糖(各剂量组)、胆固醇(高、中剂量组)明显高于对照组,停药后可恢复正常。

丁苯酞注射液治疗急性脑梗死临床疗效评价秋超;戚观树;邓玉;侯群【期刊名称】《浙江中西医结合杂志》【年(卷),期】2016(026)003【总页数】2页(P235-236)【关键词】急性脑梗死;丁苯酞注射液【作者】秋超;戚观树;邓玉;侯群【作者单位】浙江省中医院神经内科(杭州 310006);浙江省中医院神经内科(杭州310006);浙江省中医院神经内科(杭州 310006);浙江省中医院神经内科(杭州310006)【正文语种】中文脑梗死是神经内科临床上常见疾病。

急性脑梗死具有起病急、发展快速等特点,严重危及患者生命安全。

丁苯酞已经被证实涉及脑缺血病理的多个环节,对缺血性卒中具有较佳的治疗作用[1]。

丁苯酞软胶囊已经广泛应用于临床,取得满意效果,但丁苯酞注射液文献报道较少,为进一步研究丁基苯酞注射液治疗急性脑梗死的疗效和安全性。

对我院丁苯酞注射液治疗的急性脑梗死患者60例进行分析,现报道如下。

选取病例均来自2014年4月—2015年5月我院神经内科住院患者,按照随机、自愿的原则,选择发病72h内的急性脑梗死患者120例,均符合全国第四届脑血管病学术会议修订的诊断标准,并经头颅CT/MRI证实。

将患者随机分为丁苯酞治疗组(治疗组)和常规治疗组(对照组)各60例。

治疗组男41例,女19例;年龄52~91岁,平均(72.47±11.06)岁;病程6~72h,平均(36.00±7.16)h。

对照组男40例,女20例;年龄52~90岁,平均(71.57±11.31)岁;病程6~72h,平均(37.01±9.07)h。

两组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

排除标准:心源性栓塞患者;严重肝、肾功能不全患者;对药物过敏患者。

对照组患者常规对症治疗(应用抗血小板、改善血液循环、营养神经类药物治疗;若患者有脑水肿症状,加用20%甘露醇控制脑水肿、降低颅内压治疗;若患者有感染症状,加用抗生素类药物治疗。

目录•丁苯酞概述•病例介绍•治疗过程与效果•经验教训与讨论•总结和展望丁苯酞概述治疗用途丁苯酞主要用于治疗某些神经系统疾病、心血管疾病等。

其具体的疗效和机制将在后续的病例分享中详细讨论。

性质描述丁苯酞是一种具有多种药理活性的药物,其化学结构和性质稳定,便于储存和使用。

药物性质及用途01疗效确切在多个双盲随机对照试验中,丁苯酞展示出了显著和确切的治疗效果,被广大医生认可和使用。

02副作用可控虽然丁苯酞可能带来一些副作用,但多数副作用轻微且可控,不会对患者的日常生活造成严重影响。

03填补治疗空白对于某些难以治疗的疾病,丁苯酞提供了一个新的治疗选择,填补了部分治疗空白。

临床医学中的重要性常用的给药方式和剂量给药方式丁苯酞可以口服、注射等多种方式给药,具体的给药方式需根据患者的病情和医生的建议确定。

剂量调整丁苯酞的剂量需根据患者的年龄、体重、病情等因素进行调整,以确保药物的安全和有效。

在治疗过程中,医生会根据患者的反应和病情调整剂量。

病例介绍0102选择原因该病例为丁苯酞治疗的典型案例,通过分享此病例,有助于加深医生对丁苯酞治疗的理解和应用。

病例背景患者为一名中年男性,因患有轻度至中度阿尔茨海默病症状,接受丁苯酞治疗。

病例选择和背景认知障碍01患者出现记忆力减退、思维迟缓等认知障碍症状。

02行为异常患者表现出焦虑、抑郁等行为异常。

03生活能力下降随着病情恶化,患者日常生活能力逐渐下降。

病例的临床表现初步诊断:通过患者的临床表现、家族史、病史等信息进行初步诊断。

诊断流程:结合初步诊断和辅助检查结果,按照国际通用的诊断标准进行确诊。

通过以上病例介绍,我们可以看到丁苯酞在阿尔茨海默病治疗中的应用及其效果。

希望通过此病例分享,能够提高医生们对丁苯酞的认识和临床应用水平,为患者提供更好的治疗方案。

辅助检查:进行神经心理测试、影像学检查等辅助检查,以明确诊断。

诊断方法和流程治疗过程与效果丁苯酞的治疗方案丁苯酞的剂量应根据患者的具体情况进行调整,一般通过口服给药。

丁苯酞联合双重抗血小板治疗进展性脑梗死伴睡眠障碍患者的效果【摘要】目的:探讨丁苯酞联合双重血小板治疗进展性脑梗死伴睡眠障碍患者的效果。

方法:选取我院2021年3月-2022年9月收治的80例进展性脑梗死伴睡眠障碍的患者,根据随机数字表法将其分为对照组40例和研究组40例,其中对照组实施常规+双重抗血小板治疗,研究组实施常规+丁苯酞联合双重抗血小板治疗。

对比两组患者的神经功能评分及睡眠质量评分。

结果:对比两组患者治疗后神经功能及睡眠质量,两组患者均有很好改善,但对照组在神经功能(NIHSS)及睡眠(PSQI)指标高于研究组,p<0.05。

结论:丁苯酞联合双重抗血小板治疗CI伴SD,有助于改善脑组织微循环,促进脑神经功能恢复,并有效改善患者睡眠质量,值得应用。

【关键词】丁苯酞;双重抗血小板;进展性脑梗死;睡眠障碍脑梗死多由于脑部突然缺血、缺氧或严重低血糖而引发的脑部组织坏死的急危症[1]。

脑梗死发病后72小时或一周左右会伴有持续性进展的征象,进展性脑梗死属于脑梗死中比较严重的临床亚型,多由于脑缺血及神经功能损伤的症状加重所致,常表现为肢体活动不灵活、完全性偏瘫或语言障碍等症状,而进展性脑梗死多伴有睡眠障碍,导致很多患者出现精神疲惫不堪、意识模糊的表现,对患者日常生活造成很大影响[2]。

因此选择合理、有效的治疗方案对本病临床研究有重要意义,笔者通过分析丁苯酞联合双重抗血小板治疗进展性脑梗死伴睡眠障碍患者的临床应用效果,对此作出总结报告,具体内容如下:1 资料与方法1.1 资料选取我院2021年3月-2022年9月收治的80例进展性脑梗死伴睡眠障碍的患者,根据随机数字表法将其分为对照组40例和研究组40例,其中对照组实施常规+双重抗血小板治疗,研究组实施丁苯酞联合双重抗血小板治疗。

其中对照组中男21例,女19例,年龄41-70岁,平均年龄(55.50±4.21)岁。

研究组中男24例,女16例,年龄40-73岁,平均年龄(56.50±4.32)岁,两组基本临床资料具有可比性,p>0.05,本研究已经获得医学伦理学委员会批准,且患者及家属知晓签署内容。

丁苯酞治疗血管性痴呆的临床案例分析血管性痴呆是由于脑血管疾病导致的认知功能障碍,严重影响患者的生活质量和社交能力。

目前,治疗血管性痴呆的药物和方法有很多,而丁苯酞作为一种新型的抗痴呆药物,已经在临床治疗中取得了显著的疗效。

本篇案例分析将结合具体病例,探讨丁苯酞治疗血管性痴呆的临床效果。

病例一:患者男性,65岁,因“突发左侧肢体无力、言语不清1小时”入院。

患者家属诉称,患者上午在公园散步时突然出现左侧肢体无力,伴言语不清,无意识丧失。

立即拨打120送至医院。

急诊查头颅CT提示“左侧基底节区脑出血”。

予以紧急处理后,患者被收入神经内科病房。

患者既往有高血压病史10年,糖尿病病史5年。

入院时,患者意识清楚,但遗留左侧肢体无力、言语不清等症状。

经过详细的神经系统检查和认知功能评估,诊断为“血管性痴呆”。

治疗方案:1. 控制血压和血糖,改善生活习惯;2. 抗痴呆治疗:给予丁苯酞片,每日3次,每次0.2g;3. 康复治疗:包括物理治疗、作业治疗、言语治疗等;4. 心理支持:对患者及家属进行心理疏导,帮助他们接受现实,树立信心。

治疗结果:经过1个月的抗痴呆治疗和综合康复治疗,患者的认知功能得到了显著改善,左侧肢体力量也有所恢复。

言语表达能力逐步提高,能够进行简单的交流。

患者及家属对治疗效果非常满意,自觉生活质量得到了提高。

病例二:患者女性,70岁,因“记忆力下降、计算能力减退3个月”就诊。

患者家属诉称,患者近3个月来记忆力下降,计算能力减退,生活自理能力受到影响。

曾就诊于当地医院,诊断为“血管性痴呆”。

患者既往有高血压病史15年,冠心病病史8年。

入院时,患者意识清楚,但遗留明显的认知功能障碍。

经过详细的神经系统检查和认知功能评估,诊断为“血管性痴呆”。

治疗方案:1. 控制血压和血糖,改善生活习惯;2. 抗痴呆治疗:给予丁苯酞片,每日3次,每次0.2g;3. 康复治疗:包括物理治疗、作业治疗、言语治疗等;4. 心理支持:对患者及家属进行心理疏导,帮助他们接受现实,树立信心。

《(医学课件)丁苯酞病例分享》xx年xx月xx日CATALOGUE目录•病例介绍•诊断与治疗过程•丁苯酞使用情况•病例分析•总结与讨论01病例介绍本次研究纳入的病例均符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014中规定的诊断标准,且经影像学检查证实存在缺血半暗带。

纳入标准存在以下情况的患者被排除在外,如患有严重的肝肾功能障碍、出血性疾病、对丁苯酞过敏、妊娠期或哺乳期女性等。

排除标准病例选择标准与依据年龄患者年龄在45-75岁之间,其中男性58例,女性32例。

病史有高血压病史者36例,糖尿病病史者24例,高脂血症者40例,吸烟史者40例。

就诊时间患者发病至就诊时间在3小时-7天之间,其中3小时-6小时者48例,6小时-24小时者40例,24小时-7天者24例。

病例基本信息患者主要表现为偏瘫、失语、偏盲等神经系统症状和体征,其中左侧偏瘫者36例,右侧偏瘫者44例,失语者28例,偏盲者16例。

主要症状入院时患者体温在36.1℃-38.5℃之间,平均体温为37.2℃;心率在60次/分-100次/分之间,平均心率为78次/分;血压在90/60mmHg-140/90mmHg之间,平均血压为(130±20)/(85±15)mmHg;神经功能缺损评分(NIHSS)在4-25分之间,平均为(12±5)分。

体征病例主要症状与体征02诊断与治疗过程初步诊断与评估初步诊断患者男性,59岁,因“突发左侧肢体无力、言语不清2h”入院。

查体:血压130/85mmHg,神志清楚,发音稍含糊,左侧中枢性面舌瘫,左侧肢体上肢肌力0级、下肢肌力1级,左侧偏身感觉障碍,左侧病理征阳性。

NIHSS评分:7分。

初步评估患者中年男性,有高血压及糖尿病史,活动中突发左侧肢体无力、言语不清,查体偏瘫症状以左侧肢体上肢重于下肢、左侧偏身感觉障碍、左侧病理征阳性。

NIHSS评分7分,考虑诊断为脑梗死。

常规治疗患者入院后常规给予阿司匹林、氯吡格雷双抗血小板聚集;辛伐他汀稳定斑块;给予依达拉奉清除氧自由基;丁苯酞改善侧支循环;奥拉西坦改善脑代谢;控制血压、血糖等基础治疗。

丁苯酞联合双重抗血小板治疗进展性脑梗死的临床效果观察郭素彦(濮阳市油田总医院神经内科濮阳457001)摘要:目的:探讨丁苯酞联合双重抗血小板治疗进展性脑梗死的临床效果。

方法:选择2015年2月~2018年5月我院收治的进展性脑梗死患者92例,按随机数表法分为两组,各46例。

对照组给予双重抗血小板治疗,观察组给予丁苯酞联合双重抗血小板治疗。

比较两组临床疗效、日常生活活动能力量表(ADL)评分、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分及不良反应情况。

结果:总有效率观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);治疗14d后,两组ADL评分升高,NIHSS评分降低,观察组评分优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组治疗期间不良反应发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

结论:丁苯酞联合双重抗血小板治疗能提高进展性脑梗死的临床疗效,改善神经功能和生活能力,具有较高的安全性,值得临床推广。

关键词:进展性脑梗死丁苯酞双重抗血小板临床疗效中图分类号:R743.33文献标识码:B文章编号:1672-8351(2019)05-0083-02进展性脑梗死是急性脑梗死常见的临床亚型,占脑梗死的23%~46%,发病后脑缺血和神经功能缺损逐渐进展,呈阶梯式加重,直至出现较严重的神经功能缺损,可持续6h至数天。

其常见的病因有大血管闭塞、低灌流等,目前临床治疗难以标准化,部分进展难以控制,死亡率和致残率较高,威胁生命安全。

本研究就丁苯酞联合双重抗血小板治疗进展性脑梗死的临床疗效作以下分析。

1资料与方法1.1一般资料:将2015年2月~2018年5月我院收治的92例进展性脑梗死患者,经医学伦理委员会批准,按随机数表法分为两组,各46例。

观察组男性27例,女性19例;年龄48~78岁,平均年龄(67.36±2.92)岁;病程4~48h,平均病程(10.36±1.87)h;合并高血压17例,糖尿病13例,高血脂21例。

丁苯酞注射液Ⅲ期临床研究方案摘要目的通过多中心、随机、双盲、对照研究来验证丁苯酞注射液治疗急性脑梗死的有效性和安全性受试对象急性脑梗死患者入选标准1)首次发病(或有脑梗死病史但改良的Rankin 量表(mRS)评分在0-1分之间);2)发病时间在48小时以内的颈内动脉系统脑梗死;3)CT检查排除颅内出血;4)患者年龄在35~75岁;5)有明确神经系统定位体征,神经功能缺损评分(NIHSS)为6—25分;6)在研究开始前,患者本人或其法定代理人已签署了《知情同意书》。

排除标准1)头颅CT所见颅内出血性疾病:出血性脑梗死,硬膜外血肿,颅内血肿,脑室出血,蛛网膜下腔出血等;2)椎-基底动脉系统脑梗死、多发性腔隙性脑梗死、重度脑白质疏松(能够通过CT判断);3)脑栓塞或疑似脑栓塞的患者伴有房室传导阻滞疾病、心房纤颤、心肌梗死、心脏瓣膜疾病、感染性心内膜炎、心率小于50次/分;4)重度的意识障碍:NIHSS的1a意识水平的项目得分>1分的患者;5)短暂性脑缺血发作(TIA);6)患有严重高血压:收缩压≥200mmHg(26.6kPa)或舒张压≥110mmHg(14.6kPa);7)患有出血性倾向的疾病;8)肝功能障碍(转氨酶超过正常值上限1.5倍)、肾功能障碍(Cre>2.0mg/dl或177μmol/L),心功能障碍者或患有其他严重的全身性疾病者等;9)发病后已应用了脑梗死治疗药物:抗凝药(肝素、低分子肝素、华法令等),溶栓药(尿激酶、t-PA、链激酶、葡激酶等),抗血小板药(奥扎格雷、盐酸噻氯吡啶、双嘧达莫、盐酸沙格雷酯、氯吡格雷等),其他(如巴曲酶、蚓激酶、东菱克栓酶、依达拉奉、胞二磷胆碱、已酮可可碱);10)并发恶性肿瘤或正在进行抗肿瘤治疗者;11)既往对芹菜、阿司匹林、研究药和对照药有过敏史者;12)妊娠期,哺乳期或有妊娠可能以及计划妊娠的患者;13)在知情同意取得日之前的3个月内参加过其他临床研究,或者正在参加其他临床研究;14)研究者认为不适合参加本临床研究的患者。