大学语文---晏子对齐侯问

- 格式:ppt

- 大小:2.38 MB

- 文档页数:4

晏子是我国战国时期著名的纵横家代表人物,他被誉为我国古代最杰出的辩士之一。

晏子与齐国的齐侯有着深厚的交情,曾多次为齐侯解疑答惑。

在与齐侯问答的过程中,晏子展现了其出色的辩论技巧和丰富的学识,尤其是其主要的论证方法更是闻名于世。

本文将从晏子对齐侯问的最主要的论证方法展开论述,希望能够对读者有所启发。

晏子对齐侯问最主要的论证方法主要包括:1. 辩证争辩:晏子在与齐侯之间的问答中,常常采用辩证的方式来进行争辩。

在齐侯问其为何百姓不敢与他争功劳时,晏子以农事为比喻,论证百姓对功劳的恐惧心理,巧妙地引导齐侯的思维,达到了辩证争辩的目的。

这种辩证争辩的方式,展现了晏子的辩论技巧和逻辑思维能力。

2. 比喻引例:晏子在对齐侯的问答中,常常以生动的比喻和贴切的例子来进行论证。

比如在齐侯问其如何能使子弟都能成材时,晏子以栽培植物的过程来比喻教育的方法,通过引用例子,使齐侯易于理解,并使其接受自己的观点。

这种比喻引例的论证方法,不仅使论点更加生动形象,而且能够更好地打动听众的心灵。

3. 分析论证:晏子在对齐侯的问答中,常常通过分析问题的本质来进行论证。

比如在齐侯问其如何能使百姓安居乐业时,晏子通过分析得出安居乐业的本质就在于民生安定,政治清明,社会安定,经济发展。

通过这种分析,使齐侯对晏子的论证更加信服。

4. 利用典故:晏子在与齐侯的问答中,常常利用典故来进行论证。

比如在齐侯问及如何能使百姓亲睦时,晏子以《尚书》中的典故来论证,使齐侯深受启发。

这种利用典故的论证方法,不仅显示了晏子渊博的学识,而且使其论点更加具有说服力。

晏子对齐侯问最主要的论证方法包括辩证争辩、比喻引例、分析论证和利用典故。

这些论证方法不仅显示了晏子过人的辩论技巧和学识深厚,更重要的是使其在与齐侯的问答中取得了显著的成就,并且为后世的人们留下了宝贵的思想遗产。

希望今后能够进一步深入研究晏子的论证方法,从而更好地传承和发扬中华优秀传统文化。

晏子作为战国时期著名的纵横家代表人物,他与齐侯的问答不仅是晏子个人才华的展现,更是我国古代辩证思想的结晶。

左传晏子对齐侯问一文,晏子说理的艺术表现为《春秋左传》是一部史书,记录了春秋时期各国之间的政治、经济、文化等方面的事件。

《左传》中的晏子是齐国的名臣,其对齐侯问一文,展示了其卓越的说理才能。

下面就晏子说理的艺术表现进行分步骤阐述。

一、独辟蹊径,富有创意晏子在回答齐侯的问题时,独立思考,不拘泥于传统思维。

他将齐国的经济问题与具体的实际问题联系起来,指出了其所面临的困境,并提出了自己独特的解决方案。

这种在思维上的独立和创新,是晏子说理的第一个显著特点。

二、客观分析,准确把握问题本质晏子在回答齐侯的问题时,不轻易下结论,而是通过对问题的分析和观察,准确把握了问题的本质。

他以客观的态度,对数字、地理、产业等问题进行详细的分析,结合实际情况,提出了具有可行性的建议。

这种精准的分析能力,是晏子说理的第二个突出特点。

三、措辞恰当,言简意赅晏子在回答齐侯的问题时,语言简练,措辞恰当,言简意赅。

他用平易近人的话语,将问题问题清晰地阐述出来,并通过通俗易懂的例子和比喻,使齐侯能够快速地理解和接受他的观点。

这种用语得体,简练明了的表达能力,是晏子说理的第三个显著特征。

四、理论与实践相结合,寻求最优解晏子对于问题的分析和解决,并不拘泥于某一个角度或作法,而是多管齐下,最终找到了最优的解决方案。

他善于将理论与实践相结合,考虑各种相关问题,从而找到真正的答案。

这种科学的思维方式,是晏子说理的第四个重要特点。

总的来说,晏子说理的艺术表现为独辟蹊径、客观分析、措辞恰当、理论与实践相结合等特点。

这些特点不但反映了晏子的才能和思维特点,也为我们现代人提供了一些有益启示。

在信息时代,人们需要不断地学习和思考,挖掘自己的创新潜力,以更好地迎接挑战和机遇。

晏子对齐侯问翻译原文

晏子对齐侯问翻译原文

《晏子使楚》是中国古代的一篇名篇,记载了晏子作为晋国的使者,到楚国劝说楚国与晋国联合对抗秦国。

在途中,晏子遇到了齐国的国君齐侯,齐侯问他:“三年不会”,意思是他

已经三年没有见到晏子了,想知道晏子现在的近况。

然而,晏子却回答了一个与齐侯完全不同的问题,他问齐侯:“臣何敢

三年不会!”这引发了齐侯对晏子话语的疑惑,于是晏子给出

了一个翻译的故事,以解释他的回答是什么意思。

晏子说,有个派往楚国的使者,翻译中出现了一个生僻的字,使者不知道怎么翻译,就问了当地的人。

当地人却一直不给他答案,等到使者来到楚国,才把这个问题给了楚国的翻译。

而楚国翻译的回答,完全不同于当地人所给的答案。

当地人给的是一个不合适的翻译,而楚国的翻译给出了更准确的翻译,也更了解这个字语言背后的文化和意义。

晏子告诉齐侯,他对齐侯的回答是为了表达自己的心情,不是字面意思上的回答。

他的回答是指,他无论到了哪里都依然记得齐侯,何谓三年不会。

他的回答是让齐侯明白自己对齐侯的重视和关心。

这个故事告诉我们,翻译并不只是单纯字面上的翻译,而需要深入了解语言和文化的背景。

选择多种方式来翻译,就能得到更准确、更符合原文意思和文化的译文。

在翻译过程中,我们还需要注意语言和文化的差异。

当我们面对我们不熟悉的语言或文化时,我们能够做的最好的事情是去学习和了解。

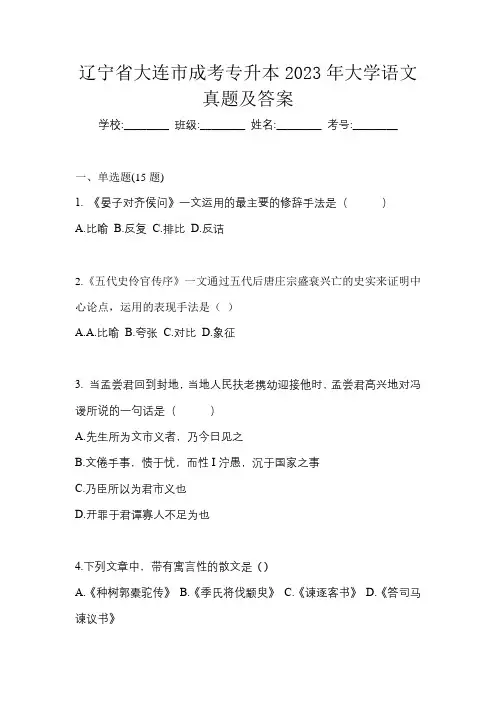

辽宁省大连市成考专升本2023年大学语文真题及答案学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(15题)1. 《晏子对齐侯问》一文运用的最主要的修辞手法是()A.比喻B.反复C.排比D.反诘2.《五代史伶官传序》一文通过五代后唐庄宗盛衰兴亡的史实来证明中心论点,运用的表现手法是()A.A.比喻B.夸张C.对比D.象征3. 当孟尝君回到封地,当地人民扶老携幼迎接他时,孟尝君高兴地对冯谖所说的一句话是()A.先生所为文市义者,乃今日见之B.文倦手事,愦于忧,而性I泞愚,沉于国家之事C.乃臣所以为君市义也D.开罪于君谭寡人不足为也4.下列文章中,带有寓言性的散文是( )A.《种树郭橐驼传》B.《季氏将伐颛臾》C.《谏逐客书》D.《答司马谏议书》5.第9题下列作家中,与柳宗元并称的是()。

6.依次填入下面括号内的词语,最恰当的一组是有位作家说,要使自己的生活扁舟轻驶,务必要让它()的仅限于必不可少之物,不然轻则()无以进,重则可能压沉自己的生活之舟。

道理很明白,什么都舍不得撒手,往往()什么都不得不()。

A.装载,徜徉,致使,割爱B.承载,徘徊,导致,舍弃C.装载,徘徊,致使,舍弃D.承载,徜徉,导致,割爱7.下列作家中属于盛唐边塞诗人的是()A.王维B.李白C.自居易D.王昌龄8.《风波》中反复说“一代不如一代”的人物是()A.A.赵七爷B.七斤C.八一嫂D.九斤老太9. 《五代史伶官传序》一文的中心论点是()A.盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉B.祸患常积于忽微,而智勇多因于所溺C.满招损,谦得益D.忧劳可以兴国逸豫可以亡身10.《秦晋殽之战》中哭师止秦袭郑的人物是()A.A.杞子B.蹇叔C.原轸D.文赢11.鲁迅先生的第一篇白话小说是A.《狂人日记》B.《药》C.《孔乙己》D.《祝福》12. “南宋四大家”是范成大、尤袤、杨万里与()A.柳永B.欧阳修C.陆游D.辛弃疾13.老舍的长篇小说代表作有()A.A.《骆驼祥子》B.《断魂枪》C.《茶馆》D.《月牙儿》14.《饮酒》(其五)是谁的作品()A.李白B.杜甫C.陶渊明D.欧阳修15.《礼记》是一部()A.A.法家著作B.道家著作C.墨家著作D.儒家著作二、填空题(10题)16.李商隐,字__________,号__________。

《晏子对齐侯问》教案教学目标:1、掌握“和而不同”的思想内涵;理解“和而不同”的思想对当今社会的意义。

2、体会本文说理的特点,学习本文的论辩技巧教学重点:1、理解“和而不同”的思想内涵2、体会本文说理的特点教学方法:讨论法、探究分析法课时安排:2课时教学步骤:一、“和而不同”思想“和”与“同”在春秋时期是两个用得很普遍的词,代表两种不同的思想观点和处理人和自然、人和人的关系的方法。

“和”者,谐也;“同”者,一也。

有不同而求和谐,达和谐而存不同。

“和”的原意指五味的调和,八音的谐和,进而引伸为一种哲学思想。

多元并列,多样共存,是世上万事万物的自然存在状态,有些政治家把它引入政事之中,用来处理不同观点的存在与争论,以求得不同意见的互相吸收,避免不必要的错误。

“同”则是无原则的附和、赞同,“同”否定不同,回避矛盾,不允许不同意见、不同认识的存在及发表。

其基础是私利的一致或为了求得一已之利。

孔子在《论语》中表达的“和而不同”的思想子曰:“君子和而不同,小人同而不和。

”(孔子说:“君子讲和谐而不求相同,小人只是苟同而不讲和谐。

”)子曰:“君子周而不比,小人比而不周。

”(孔子说:“君子在道义上合群而不互相勾结,小人互相勾结而不能在道义上结合。

”)和:和睦;同:苟同。

和睦地相处,但不随便附和。

“君子和而不同,小人同而不和。

”君子可以与他周围的人保持和谐融洽的关系,但他对待任何事情都必须经过自己的独立思考,从不愿人云亦云,盲目附和;但小人则没有自己独立的见解,只求与别人一致,不讲求原则,与别人却不能保持融洽的关系。

“和而不同”显示出孔子思想的深刻和高度的智慧。

二、关于《左传》请在前言中划出相关知识点:1、名称:《春秋左氏传》、《春秋左传》、《左氏春秋》2、作者:春秋末年鲁国史官左丘明3、体例:是中国史学史上第一部形式完备的编年体史书4、文学地位:是先秦叙事性散文的代表作三、晏子简介晏子名婴,春秋时齐国的大夫,他聪明机智、学问渊博、能言善辩。