从《清明上河图》看北宋的经济与文化

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:2

清明上河图的历史背景与艺术价值分析1. 历史背景清明上河图是中国宋代画家张择端的作品,创作于北宋时期。

它是一幅横幅长卷,描绘了当时汴京(今天的河南省开封市)繁华热闹的场景。

这幅画以细腻入微的笔触和丰富多样的人物、建筑和自然景观而闻名。

•北宋时期:北宋(960年-1127年)是中国历史上一个重要的政治和文化时期,在这个时期,中国经济繁荣兴盛,社会生活多姿多彩。

2. 艺术价值分析2.1 笔墨技法清明上河图以其精湛的笔墨技法而闻名于世。

张择端运用了绢本设色作画,并通过细腻入微的笔触、流畅自然的线条以及饱满逼真的色彩表现手法,展现出了极高的绘画造诣。

2.2 描绘社会生活清明上河图通过描绘当时汴京繁华街市和百姓们的生活场景,展示了宋代社会的繁荣与多样性。

画中出现了各类人物,从贵族到平民,从官员到商人,以及农民、妇女、行人等等。

通过细致入微的描绘,画家成功地表现了当时社会各阶层的风貌与日常生活。

2.3 建筑与环境描绘清明上河图中的建筑物和自然景观栩栩如生,给观者带来一种置身于宋代汴京的感觉。

画中有宫殿、楼阁、庙宇、桥梁以及运河等建筑物和水域景观,并利用透视和比例关系完美地再现了这些元素。

同时,通过描绘四季不同时期的气候和天空的变化,更加丰富了整幅画面。

2.4 艺术史意义清明上河图是中国绘画史上一座重要的里程碑之作。

它不仅在艺术形式上突破传统束缚,注重刻画细节并追求真实性,而且通过对社会生活与环境的描绘反映了当时社会的风貌和历史背景。

这幅作品对后世绘画家有着深远的影响。

总结清明上河图通过其真实而细腻的描绘,将观者带入了一个繁华、多彩而充满生活气息的宋代城市场景。

它不仅具有极高的艺术价值,也成为了中国绘画史上一座重要的里程碑之作。

通过欣赏和分析清明上河图,我们可以更好地理解宋代社会生活以及那个时期的文化环境。

由《清明上河图》解析宋朝的商业繁荣和城市生活之案例上海市南汇第二中学朱幸华一、案例背景初中阶段学生的认知特点处于从形象思维向抽象思维过渡时期,好奇心强,探究欲旺盛,但知识储备和社会阅历均相对有限,所以从方法层面讲,初中阶段的教学目标是初步掌握了解历史事实的基本方法。

比如,懂得历史不是凭空想象而来的,它来源于证据,历史教学非常讲求“史由证来,证史一致”,实物、文献、口传史料等都是记录历史的重要证据,而小说、戏剧、绘画、建筑等也是人们了解历史的窗口。

在20世纪,以图像证史似乎成了历史学家天经地义的责任。

赫伊津哈明确指出,视觉图像是历史灵感的唯一源泉。

在他看来,历史意识是一种产生于图像的视像。

鉴于绘画的这一作用,我在上七年级《商业的繁荣与城市生活》这一课时便以北宋著名画家张择端绘制的不朽杰作《清明上河图》为线索,加上一定的文献史料,以“画”说史!《清明上河图》是我国绘画史上的无价之宝,它是一幅用现实主义手法创作的长卷风俗画,通过对市俗生活的细致描绘,生动地再现了北宋汴京承平时期的繁荣景象,对于研究宋代的商业和城市生活有非常高的历史价值,以下就是我在课堂上运用此画讲述本课的案例。

二、案例过程整堂课采用情境体验教学法,以穿越时光隧道,进入画卷,回到宋朝进行一日游为情境,结合《清明上河图》及其他图画和文献资料,从衣、食、住、行等方面讲述宋朝的商业和城市生活。

1、衣进入画面,设置情境:旁人用惊讶的目光看着你,为什么?生:我们穿着校服呢,和他们的衣服完全不一样!师:那他们穿的是什么样的衣服呢?出示《清明上河图》中的以下截图,同时出示《晋祠宋代彩塑》,让学生仔细观察图中人物的服饰,并与唐朝的服饰作一对比。

经过教师的引导和学生的观察,能总结出宋女装的特点:对襟、瘦长、窄袖、交领(类似现在的高领);宋代男装的特点:一般多穿交领或圆领的长袍,袖口短窄,腰部扎有腰带,做事的时候就把衣服往上塞在腰带上。

师(设置情境):那你得赶紧换一身衣服,免得被围观了,在宋朝有卖衣服的店吗?出示以下截图,鉴于文字较小,故在画面上用文字标识。

知识文库 第18期15由《清明上河图》分析宋代文化发展季子怡我国古代历史时期,物质文化以及精神文化发展最快的时期非北宋时期莫属,在当时时期的城市经济发展和文化发展等都为其当时的绘画艺术的开拓了较为新颖的领域,并且在当时也出现过很大优秀的绘画作品,以丰富市井生活内容为主题的作内容也成为当时画家们所描绘的新方向。

以《清明上河图》为代表,其描绘了当时北宋时期都城汴京在清明时节,汴河两岸的多彩风光,其艺术价值是非常高的,并且为后代子孙也留下了更加丰富且客观的历史资料,能够将宋代的文化发展价值表达的淋漓尽致。

文章就主要通过对《清明上河图》进行分析,从中明确宋代文化的发展历程,真正将其文化价值展示出来。

1 《清明上河图》中展示出当时市井的概况 一提到《清明上河图》,大家都会相对那副宽约25.2厘米,长约525厘米的以宋代市井视角所描绘的较为繁华的清明时节的景物。

该作品是以长卷的形式所表现的,运用了三点透视构图的形式,能够更加活灵活现的展示出北宋时期汴河两岸城市的生活面貌,而该作品在中国甚至是世界绘画史上都是非常独特且独一无二的存在,有着一定的历史价值以及艺术性价值,更能展现出艺术与文化间的相互结合。

《清明上河图》其全图分为三部分,包括汴京郊外的风景、汴河两岸风貌以及城内的街市繁华。

在汴京郊野风景当中,呈现疏林薄雾的表现,其中有几家茅舍、几艘草桥和几颗老树,在一片柳林当中枝头呈现嫩绿色,给人一种春寒料峭的感觉,但也逐渐呈现出大地回春的场景。

在对环境与人物的刻画当中,能够更好的衬托出清明时节特定的时间以及风俗特点。

在汴河两岸,同图中可以看到汴河码头的场景,当时汴河属于北宋国家漕运枢纽,更是商业交通的要道,所以图中能够看到人烟稠密、粮船云集的画面,在画面当中有的人在茶馆间休息,有的在算命,还有的在饭铺吃饭。

在汴河上横跨在一座规模较为宏大的木质拱桥,其整体结构精巧且形式也很优美。

在大桥附近有一只大船正待过桥。

在这个位置是名闻遐迩的虹桥码头,而且在桥头也布遍刀剪摊、饮食摊以不同的杂货摊等,这部分事业水陆交通的会合点,也是整个画面中最为中心的环境。

清明上河图中的社会风貌与经济变迁清明上河图是中国宋代画家张择端的一幅传世名画,描绘了北宋年间东京汴京(今河南省开封市)城市繁荣和百姓生活景象。

这幅画以其细腻入微的描绘和丰富详实的内容,成为了研究宋代社会历史和经济变迁的重要资料。

本文将从多个方面分析清明上河图中展示的社会风貌与经济变迁。

1. 城市建筑与规模清明上河图中所展示的城市景象可以看出,当时东京汴京是一座相当繁荣、兴盛的大都市。

其中高大壮丽的宫殿、高墙深柳环绕周围区域,并体现出当时统治者权威力量。

此外,各种不同类型的建筑物如府署、庙宇、商铺等也在画面中可见,显示了一个典型都市。

2. 农业与农民生活清明上河图描绘了大量农田和农民劳作场景,反映了当时主要经济活动——农业的重要性。

可以看到田野里有农民在耕作、种植和收获,显示出宋代农村社会的勤劳与繁忙。

3. 商业与手工业清明上河图中展示了繁华的市场和商贩们,描绘了不同形式的商业交易和手工业生产。

这些交易活动涉及各种商品如粮食、布匹、器皿等,显示了当时城市经济的活跃程度,并反映出了商品流通和市场经济的发展。

4. 宗教与信仰在清明上河图中,可以看到许多庙宇和修道者,表现了当时人们对宗教信仰的重视。

这些庙宇不仅是宗教场所,也是社交之地。

佛教、道教等信仰活动在画面中得以展示,反映出宋代社会的宗教多元化特点。

5. 社会阶层差异与人口流动通过清明上河图可以看到不同社会阶层的人物形象。

高贵儒雅的士人、富商巨贾以及普通百姓逃避水难等具体情景,展示了当时社会阶层的差异和等级观念。

同时,通过画面中人群的庞杂和拥挤,也反映出当时城市人口的高密度、流动性以及经济吸引力。

6. 女性与家庭生活清明上河图中还展示了许多妇女和家庭场景,描绘了宋代女性在家庭生活中的角色和地位。

一些妇女在干农活、做针线活,而有些则在玩耍或聊天。

这些场景生动地反映了当时妇女劳动与闲暇生活的多样性。

7. 教育与文化通过清明上河图可以看到学宫、书院等教育场所,显示了宋代教育文化的繁荣。

教学琐谈JIAOXUESUOTAN《清明上河图》体现的北宋城市经济发展状况简析湖南省湘潭市湘机中学王文华【摘要】张择端的风俗画——《清明上河图》真实生动地描绘了北宋汴京空前繁华的景象。

在这一幅极具历史价值的长卷中,我们可以窥见当时饮食出行、市场交易和各业活动的场景,也可获得街市、商业广告、税收管理、中外交流等历史信息。

北宋的确是中国古代商业高度繁荣的阶段。

商业的发展有力地促进了城市的繁荣、科技文化的发展和民族的交融。

【关键词】《清明上河图》北宋城市经济《清明上河图》用细致入微的笔触描绘了北宋徽宗时代都城汴京的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况。

作品以长卷的形式,采用散点透视的构图方法,将复杂的景物,人物的多样姿态、神情、衣着、活动容纳于统一而富有变化的画面之中,体现了丰富的戏剧性和浓郁的商业气息。

一、打破坊市界限,出现热闹街市唐代实行坊市分区制。

都城长安划分为大大小小不等的一百零八坊与东西二市,“坊”是居民区,不得开设商铺,“市”是指定的商业区,所谓“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”。

坊与市,都用高大的“坊墙”或“市墙”相互隔离。

官府对居民生活的管理,实行严格的晨钟暮鼓制度,黄昏开始至五更实行宵禁,违者“犯夜”,会受到拘禁。

市墙的四面有门,由司市负责掌管锁钥。

在市内,井字形的街道将市的排列分为九个部分,各市按照同类而聚的原则组织商业活动,若要在长安经商,必须在政府规定的活动范围内,摆上一个固定不变的摊位,才能出售经过政府批准的商品。

李白发出过“长安大道横九天”的感慨,从中我们可以真切地感受到坊市制的浩荡之势。

但它实质上是一种对城市商业活动的时间和空间都加以限制的封闭性集中式管理体制。

随着商品经济的进一步发展,市民阶层的逐渐增多,这种管理体制给居民的生活和商品交易活动带来了极大的不便,已无法适应城市发展的需要。

至中唐时,扬州等大城市已开始突破坊市的严格限制,不少商人在坊内开设店铺。

北宋汴京人口超过100万,而当时欧洲最大的城市威尼斯也不过十万人口,城市的发展要求拆除坊市墙。

从《清明上河图》看北宋的市井文化一、引言北宋是一个物质文化和精神文化空前发展的历史时期,是我国社会经济文化发展的重要历史时期,城市的迅猛发展,商品经济的高度繁荣,使新兴的市民阶层地位日益上升。

同时,市井文化也是从北宋开始繁荣发展的,它直接影响到了宋代市民的精神消费,它标志着市民阶层独立性的形成。

市井,含有“街市、市场”以及“粗俗鄙陋”之意。

市井文化是一种生活化、自然化、无序化的自然文化,它是指产生于街区小巷、带有商业倾向、通俗浅近、充满变幻而杂乱无章的一种市民文化。

它反映着市民真实的日常生活和心态,表现出浅近而表面化的喜怒哀乐。

它自由闲散缺乏庄严,缺少深刻性和心灵冲击力,“没有现实与历史的深层次的忧患,更没有血与火的悲剧意识。

”而市井文化在绘画艺术中的典型表现就是风俗画。

北宋风俗画的兴盛是世俗化艺术发展的一个高峰,它作为世俗艺术的表达形式之一,集中反映了人民群众对世俗之美的肯定和对现实生活的赞美,《清明上河图》正是其代表作。

《清明上河图》是由北宋著名画家张择端所画,它描绘了北宋都城汴京清明时节汴河及其两岸的风光。

作者以全景式构图展现了12 世纪我国都市各阶层人物的生活状况和社会风貌。

此图不仅具有极大的艺术价值,也蕴含了无尽的文化价值,其中的场景真实地再现了京城汴梁的市井风情。

本文从《清明上河图》出发,浅谈北宋的市井文化及其繁荣发展的原因。

二、《清明上河图》及北宋市井文化1.《清明上河图》简介中国十大传世名画之一的《清明上河图》为北宋风俗画作品,原画长528.7厘米,高24.8厘米,绢本设色;该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属国宝级文物,现存于北京故宫博物院。

《清明上河图》描绘清明时节北宋京城汴梁及汴河两岸的繁华和热闹的景象和优美的自然风光。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《清明上河图》中反映的北宋城市居民的世俗生活在反映宋代社会生活和物质文明的广阔性与多样性等方面,《清明上河图》有着文字难以替代的文献史料价值,是了解12世纪中国城市生活的极其重要的形象资料。

作为中国十大传世名画之一的《清明上河图》是北宋画家张择端的一幅精品画作,其画面栩栩如生地描绘了北宋都城汴京(今开封)的日常社会生活与风土人情,生动记录了中国十二世纪初城市建设的面貌,充分展现了开封当时作为世界上人口最多、最繁华都市的特点,将中国城市建设的成就凝固于一刻。

整个画面气势恢宏,让人叹为观止。

本文就以《清明上河图》以此研究北宋城市居民的世俗生活。

1、有关世俗的解释①指当时社会的风俗习惯《文子〃道原》:‚矜伪以惑世,畸行以迷众,圣人不以为世俗。

‛《史记〃循吏列传》:‚孙叔敖者,三月为楚相,施教导民,上下和合,世俗盛美,政缓禁止,吏无奸邪,盗贼不起。

‛《都城纪胜瓦舍众伎》(宋.灌圃耐得翁)‚公忠者雕以正貌,奸邪者与之丑貌,盖亦寓褒贬于市俗之眼戏也‛。

《香囊记〃辞婚》(明邵璨):‚只是这个人有些执古相,不通世俗。

‛②尘世;世间《庄子〃天地》:‚夫明白入素,无为复朴,体性抱神,以游世俗之间者,汝将固惊邪?‛《惜誓》(汉贾谊):‚方世俗之幽昏兮,眩白黑之美恶。

‛《与焦弱侯书》(明李贽):‚世俗俚语亦有可取之处:处贫贱易,处富贵难;安劳苦易,安闲散难;忍痛易,忍痒难。

‛《古屋》(王西彦)第四部七:‚一切世俗的享乐,一切所谓荣华富贵,我全看破了。

‛③俗人,普通人、一般人。

《南查清楚商还是南君书〃更法》:‚子之所言,世俗之言也。

‛《孟子〃梁惠王》:‚寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐也。

‛《庄子〃天下》:‚不谴是非,以与世俗处。

‛《和彦猷晚宴明月楼》之一(宋苏舜钦):‚凭栏挥手问世俗,何人得到蟾蜍宫?‛《瞑庵杂识》卷二(清朱克敬):‚世俗以势利为是非,皆此类也。

‛④流俗;庸俗《王公墓志铭》(唐韩愈):‚公所为文章,无世俗气。

[收稿日期]2019-03-02[作者简介]仝留洋(1990-),开封市博物馆助理馆员,研究方向为北宋史。

《清明上河图》视角下的北宋商业文化仝留洋(开封博物馆,河南开封475000)摘要:宋代是我国历史中社会经济高度繁荣、人文政治环境异常宽松的时代,城市商业发展在宋代进入了一个新的阶段,原有的坊市制度瓦解,城市商业蓬勃兴起,贸易日趋繁荣,商品交换空前活跃,工商业行会逐步形成与发展,纸币得到大量使用。

宋代的商业,特别是城市商业的发展在中国经济发展史上占有重要地位。

张择端绘制的《清明上河图》用近乎写实的手法展现了北宋末年东京开封城的繁盛景象,各种商业元素在其中表现的尤为突出。

本文以《清明上河图》中展现的繁盛的商业贸易为视角,系统梳理了《清明上河图》中的商业化元素,并从北宋商业发展的动因及政府管理等方面展开初步探究。

关键词:宋代;商业;文化;《清明上河图》中图分类号:K244 文献标识码:A 文章编号:1001-0238(2019)03-0034-03 宋代在我国历史上处于一个特殊的时期:即处于我国封建社会承上启下的变革时期。

虽然北宋建国后有辽、西夏等少数民族政权与宋朝对峙,积贫积弱成为宋政权的明显特征,但宋代的经济却始终处于上升的趋势,商品经济也获得了巨大的发展。

在商业方面,一是政府放松了对商业的控制。

商业的发展打破了时间和空间的限制。

这种变化带来的是市场自由化程度大大提高。

商品经济的发展遵循着经济发展的基本规律。

服务性的商业机构如柜坊、氐店发展起来,还出现了便于流通的纸币“交子”。

无论是北宋孟元老的《东京梦华录》,抑或南宋耐得翁的《都城纪胜》,丰富的历史文献都为后人研究宋代的社会、商业提供了宝贵的第一手材料。

尤其值得注意的是,宋代绘画艺术在隋唐五代的基础上继续得到发展并大放异彩,民间绘画、宫廷绘画、士大夫绘画各成体系,数量众多的宋代传世绘画作品为我们直观窥视宋代社会面貌提供了重要渠道;北宋张择端绘制的《清明上河图》便是宋代传世绘画名作中的精品,是学术界研究宋代社会史的珍贵范本。

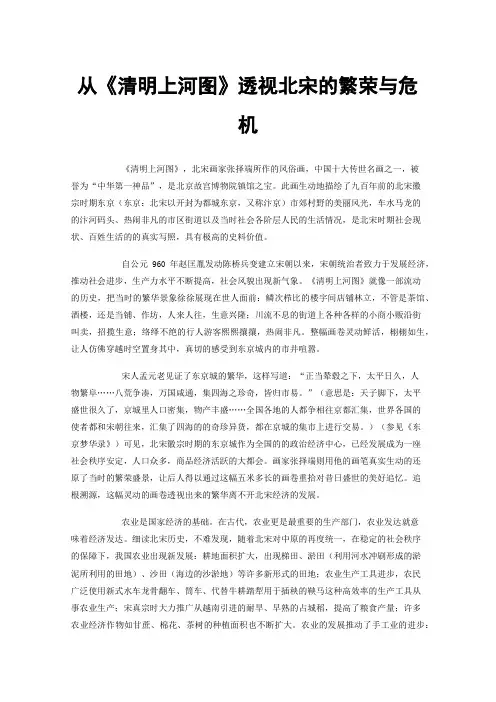

从《清明上河图》透视北宋的繁荣与危机《清明上河图》,北宋画家张择端所作的风俗画,中国十大传世名画之一,被誉为“中华第一神品”,是北京故宫博物院镇馆之宝。

此画生动地描绘了九百年前的北宋徽宗时期东京(东京:北宋以开封为都城东京,又称汴京)市郊村野的美丽风光,车水马龙的的汴河码头、热闹非凡的市区街道以及当时社会各阶层人民的生活情况,是北宋时期社会现状、百姓生活的的真实写照,具有极高的史料价值。

自公元960年赵匡胤发动陈桥兵变建立宋朝以来,宋朝统治者致力于发展经济,推动社会进步,生产力水平不断提高,社会风貌出现新气象。

《清明上河图》就像一部流动的历史,把当时的繁华景象徐徐展现在世人面前:鳞次栉比的楼宇间店铺林立,不管是茶馆、酒楼,还是当铺、作坊,人来人往,生意兴隆;川流不息的街道上各种各样的小商小贩沿街叫卖,招揽生意;络绎不绝的行人游客熙熙攘攘,热闹非凡。

整幅画卷灵动鲜活,栩栩如生,让人仿佛穿越时空置身其中,真切的感受到东京城内的市井喧嚣。

宋人孟元老见证了东京城的繁华,这样写道:“正当辇毂之下,太平日久,人物繁阜……八荒争凑,万国咸通,集四海之珍奇,皆归市易。

”(意思是:天子脚下,太平盛世很久了,京城里人口密集,物产丰盛……全国各地的人都争相往京都汇集,世界各国的使者都和宋朝往来,汇集了四海的的奇珍异货,都在京城的集市上进行交易。

)(参见《东京梦华录》)可见,北宋徽宗时期的东京城作为全国的的政治经济中心,已经发展成为一座社会秩序安定,人口众多,商品经济活跃的大都会。

画家张择端则用他的画笔真实生动的还原了当时的繁荣盛景,让后人得以通过这幅五米多长的画卷重拾对昔日盛世的美好追忆。

追根溯源,这幅灵动的画卷透视出来的繁华离不开北宋经济的发展。

农业是国家经济的基础。

在古代,农业更是最重要的生产部门,农业发达就意味着经济发达。

细读北宋历史,不难发现,随着北宋对中原的再度统一,在稳定的社会秩序的保障下,我国农业出现新发展:耕地面积扩大,出现梯田、淤田(利用河水冲刷形成的淤泥所利用的田地)、沙田(海边的沙淤地)等许多新形式的田地;农业生产工具进步,农民广泛使用新式水车龙骨翻车、筒车、代替牛耕踏犁用于插秧的鞅马这种高效率的生产工具从事农业生产;宋真宗时大力推广从越南引进的耐旱、早熟的占城稻,提高了粮食产量;许多农业经济作物如甘蔗、棉花、茶树的种植面积也不断扩大。

从《清明上河图》看北宋城市经济《清明上河图》⽣动记录了中国⼗⼆世纪北宋汴京的城市⾯貌和当时社会各阶层⼈民的⽣活状况。

是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济状况的写照。

中国⼗⼤传世名画之⼀的《清明上河图》,是⼀幅反应了北宋时期东京汴梁(今河南省开封市)的画作。

这部作品,也是画家张择端仅见的存世精品,属国宝级⽂物。

清明上河图如果要研究中国古代的城市规划、船舶臸造、桥梁建造等,都需要借助这幅图。

它全⾯体现了宋代建筑的特征,具有很⾼的历史价值和艺术价值。

张择端(北宋)宣和年间任翰林待诏,擅画楼观、屋宇、林⽊、⼈物。

所作风俗画市肆、桥梁、街道、城郭刻画细致,界画精确,⾖⼈⼨马,形象如⽣。

唐宋城市考接下来,就请⼤家跟随⼩编⼀起,从《清明上河图》对北宋的城市经济做进⼀步的了解。

说到城市经济,不得不提起⼀个词——“坊市”。

“坊”是居民区,“市”是商业区。

唐代“坊市”在北宋之前的唐朝,居民区分为⼤⼩不等的114个坊,其中⾯积最⼩的坊只开⼀个坊门,⽽居中的坊东、西各有⼀个坊门,⾯积最⼤的坊是在东、南、西、北都开有⼀个坊门。

每个坊两个相对的坊门之间连接有道路,是坊内的主要街道,⼤坊的坊门间是两条相互交叉的⼗字街。

坊内这条横街和⼗字街以外的街道,称为“巷”或“曲”。

“坊”与“坊”之间,“坊”与“市”之间,都要⽤⾼⼤的“坊墙”或“市墙”隔开。

唐代长安城平⾯图唐长安就对居民⽣活实⾏严格的晨钟暮⿎制度。

每天早起鸣钟,各坊坊门随着城门同时开启,百姓可以上街活动。

每天⽇落⿎响,各坊坊门随着城门同时关闭,实⾏宵禁,禁⽌⾏⼈上街。

唐六典》记载:“凡市,违者称为“犯夜”,要受拘禁。

同样,“市”的聚散也依⿎钲⽽⾏,根据《唐六典》记载:以⽇中击⿎三百声⽽众以会。

⽇⼊前七刻,击钲三百声⽽众以散。

”唐朝主要有“东市”和“西市”两个商业区。

两市的四⾯都设有⾼⼤的“市墙”,与周边的“坊”隔开。

市墙四⾯设门,由司市掌管锁钥。

市内井字形街道将其分为九部分,各市按照同类⽽聚的原则进⾏商业活动。

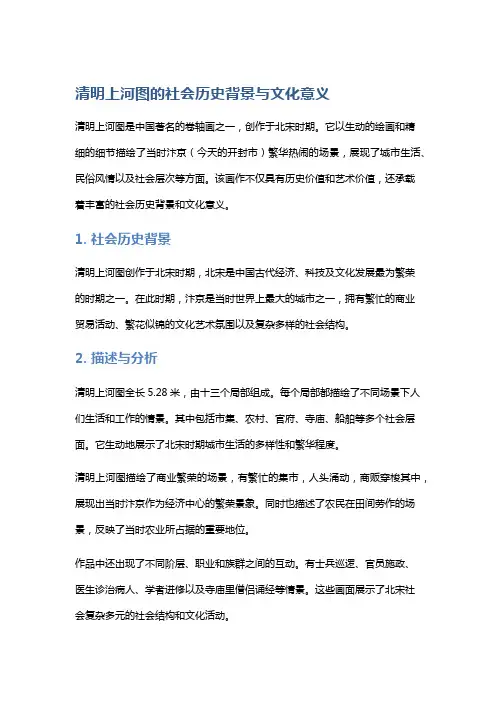

清明上河图的社会历史背景与文化意义清明上河图是中国著名的卷轴画之一,创作于北宋时期。

它以生动的绘画和精细的细节描绘了当时汴京(今天的开封市)繁华热闹的场景,展现了城市生活、民俗风情以及社会层次等方面。

该画作不仅具有历史价值和艺术价值,还承载着丰富的社会历史背景和文化意义。

1. 社会历史背景清明上河图创作于北宋时期,北宋是中国古代经济、科技及文化发展最为繁荣的时期之一。

在此时期,汴京是当时世界上最大的城市之一,拥有繁忙的商业贸易活动、繁花似锦的文化艺术氛围以及复杂多样的社会结构。

2. 描述与分析清明上河图全长5.28米,由十三个局部组成。

每个局部都描绘了不同场景下人们生活和工作的情景。

其中包括市集、农村、官府、寺庙、船舶等多个社会层面。

它生动地展示了北宋时期城市生活的多样性和繁华程度。

清明上河图描绘了商业繁荣的场景,有繁忙的集市,人头涌动,商贩穿梭其中,展现出当时汴京作为经济中心的繁荣景象。

同时也描述了农民在田间劳作的场景,反映了当时农业所占据的重要地位。

作品中还出现了不同阶层、职业和族群之间的互动。

有士兵巡逻、官员施政、医生诊治病人、学者进修以及寺庙里僧侣诵经等情景。

这些画面展示了北宋社会复杂多元的社会结构和文化活动。

3. 文化意义清明上河图不仅是一幅绘画作品,更是中国历史和文化的重要象征之一。

首先,它成为了后世对宋代城市形态和社会风貌进行研究的重要参考资料。

通过画中表现出来的街道布局、建筑风格以及人们日常生活方式等,我们能够深入了解北宋时期城市的真实情况。

其次,作品中展现出的商业繁荣和生活场景,反映了当时社会的经济发展与文化繁荣。

它不仅是城市风貌的真实写照,也是当时社会各阶层交流互动、文化交融的象征。

最后,清明上河图通过丰富的细节描绘和精湛的技巧,成为中国古代绘画艺术的宝藏之一。

它不仅在构图与色彩运用方面具有特点,还展示了北宋时期绘画家对人物形象、建筑和自然环境等细节描绘技巧的掌握。

对于研究中国画史以及艺术史有着重要意义。

从《清明上河图》和《东京梦华录》看北宋汴京的城市经济在我国漫长的封建社会中,北宋政权统治了一百六十七年(九六〇——一一二七年),在此期间,经济繁荣,文化昌盛,是一个发展比较突出的历史时期。

而要研究考察这一历史时期的社会经济,对于北宋汴京(开封)城市经济的研究则又是一个不可缺少的方面。

本文的目的,是想通过对张择端的《清明上河图》和孟元老的《东京梦华录》的研究,来考证距今近千年以前的北宋汴京的城市经济,以供研究北宋经济史者的参考。

一、《清明上河图》和《东京梦华录》在研究考察北宋汴京城市经济中的重要意义本文所要研究的北宋晚期汴京的城市经济,早已成为历史的陈迹。

然而在我国灿烂的古代文化宝库中,还保存着象《清明上河图》和《东京梦华录》这样珍贵的历史瑰宝,它们描绘了北宋汴京各阶层人民物质文化生活的栩栩如生的画面,记录了当时商品经济发达的繁华景象,为我们留下了大量珍贵的形象史料和文献资料。

这里就来谈谈它们在研究北宋汴京城市经济中所具有的重要意义。

《清明上河图》的作者张择端,据这幅画后面保存下来的金代人张着的题跋说:“翰林张择端,字正道,东武(今山东诸城)人也。

幼读书、游学于京师。

后习绘事,本工其界画,尤嗜于舟车市桥郭径,别成家数也。

按《向氏评论图画记》云:《西湖争标图》、《清明上河图》选入神品。

”这是现存有关这位画家最早的简要的记载。

元代杨准在至正十二年(一三五二年)的另一篇跋文中则说,《清明上河图》“卷前有徽庙标题”。

李祁的跋文也说:“静山周氏文府所藏《清明上河图》,乃故宋宣、政间名笔也。

”根据这些同时代人以及稍后的元朝人的题跋,可以肯定这幅画的作者张择端,是北宋末年人,曾在画院任职,擅长“界画”,特别善于画舟车、市街、城郭,桥径等,他在这幅画中所描绘的正是北宋徽宗赵佶政和、宣和年间(1111——1125)汴京城市的繁荣景象。

但画家所描绘的汴京城市的社会生活景象,究竟是当时汴京的什么地方呢?图中中心部位作者所精心刻划的那座大型木结构拱桥又是当年汴京的哪一座桥呢?弄清楚这一问题,对于进一步探讨《清明上河图》的主题思想及其所反映的社会经济生活面貌,都有很大的用处。

清明上河图是宋代反映社会生活的《清明上河图》不仅是一件享誉中外的艺术品,更是一卷记载中国城市发展历史的宝贵资料。

《清明上河图》的作者张择端以社会学家般的眼光对社会和人文的深入解剖,还原了一千年前中华国都的繁荣状况和鲜活的市民生活。

本文通过对《清明上河图》这一画卷里面的一些细节进行分析,来展现汴京这座“新城市”在经济、人文和管理体制诸方面的运行状况。

进而说明北宋时期的城市管理及社会状况。

《清明上河图》的历史地位和历史价值《清明上河图》为北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色;该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属国宝级文物,现存于北京故宫博物院。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌。

这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《清明上河图》所反映的北宋末期的景象,是经过一百五十年的逐步演变而形成的,也是经过画家长期细心观察、分析、综合、整理,再加上超凡的艺术技巧才能达致的。

雷绍锋说:张择端精心布局谋篇、缜密经营位置,使人能不费力地阅读农村、浏览汴河、欣赏闹市,每段都饱含生活,构成完整故事情节。

正因如此,它不但是世界级艺术也是世界城市文明史的重要部分,是世界文明鲜有的珍宝。

诸行百户,各司其职曾有汉学家将宋朝誉为“现代的拂晓时辰”,而《清明上河图》的故事,就从一个拂晓时分拉开了序幕——城郊,几只驮着煤炭的毛驴悠悠踱步,开启了郊区往市中心输送生活物资的又一个寻常早晨。

城郊的荒寂渐渐被市区的热闹取代,在走过一支迎亲花轿队伍之后,一个人声鼎沸的码头出现在眼前——船夫、纤夫、搬运工人正在有条不紊地干着自己的营生,这条漕运发达的汴河,每年光是运米进京就可达数百万石。

越往里走,人气越盛。

张择端之工笔,使每个人物的体态神情都纤毫毕现。

《清明上河图》到底画了多少人?有说500的,有说800的,还有数出了1695的。

不过就算是眼神最好的,也只不过数出一个零头——有学者统计,北宋徽宗年间,都城东京人口数约80万左右,人口密度达到每平方公里超过2万人,这才有那句“添十数万众不加多,减之不觉少”——城市化到一定程度,不怕人才流失,更不怕人才泉涌进来无处施展拳脚,仿佛每一个进得京城的人,都能迅速找到落脚点,给自己安排一个恰如其分的社会角色。

清明上河图赏析《清明上河图》是北宋画家张择端所作之卷。

是中国古代绘画的代表作之一,也是珍贵的历史文献和艺术宝库。

本篇文章将从多个角度对《清明上河图》进行赏析。

一、历史背景《清明上河图》描绘的是五代十国时期(公元907年~ 960年)的北宋首府开封城景象,被冠以“宋都万象”的名号。

银钱纸币、豆腐、花生、笔墨纸张、书籍、南北货物起重机、鸟笼车轮、欧阳修和党项使者的轿子等丰富的细节展现出当时社会经济、文化、风俗的生动形象,反映了开封城市中各个气氛浓郁的地区的人们的生活状态。

二、画面构成与细节描绘《清明上河图》总共长度超过五米,分为十二幅,其中水域部分为横幅,陆地部分为竖幅。

整幅画通过明暗对比和虚实勾勒来表现景物深远感、质感和明暗层次的感觉,用线条来刻画人物和物件,使整体画面显得非常细腻、细致。

整幅画画面丰富,吸引观众的视线,每张图都可以看作是一副独立的小画,又和整幅画融为一体。

在构图方面,《清明上河图》可谓繁而不杂,其灵魂之一便是“重重旋转”,或透过弯曲的街道,或以扁平的角度呈现,通过对城市环境的精心描绘,深度再现了开封城市的实景,展示了宋代城市的繁华。

三、文化价值《清明上河图》作为中国传统文化的珍宝,具有极高的历史、文化和艺术价值。

首先,在历史方面,《清明上河图》反映了北宋时期城市社会中人们的生活状态和生活方式,真实地展现了当时开封城市的面貌,具有极高的历史记录价值和文献学价值。

同时,《清明上河图》也是中国民间艺术中的杰出代表,展现了中国传统文化的深厚底蕴,是中华文化的瑰宝之一。

其次,在艺术方面,《清明上河图》被认为是中国绘画史上的一块无价之宝。

它展示了唐宋绘画技法和风格,融合了意境、文化以及时代特色的完美结合,使它成为了中国绘画艺术的经典之作。

最后,在教育方面,《清明上河图》蕴藏着极为丰富的文化内涵,立足于历史、传统、人生等多个层面,据此引导人们感悟当下,追求卓越。

它能够启发人们对历史文化的研究与探究,并增强人们对祖国文化的自豪感。

清明上河图:宋代社会面貌的历史考察一、背景介绍清明上河图是中国历史上著名的绘画作品之一,由北宋时期的画家张择端创作于12世纪初。

它以河南开封为背景,展现了当时宋代社会的繁荣和庶民生活的方方面面。

这幅作品成为了我们了解宋代社会面貌的重要窗口。

二、旧有社会秩序与阶级结构1.宋代社会基本构造:士人、农民、手工业者、商贾等不同层级的人群。

2.文官与武将:文官拥有高 social 状态,担任政府职务;武将在军事中具有优势地位。

3.士人文化:儒学教育兴盛,科举制度带来士人阶层的崇高地位。

三、都市发展与生活方式1.都市经济:开封作为当时中国最大都市之一,拥有繁荣的商业街区和繁忙的集市。

2.城市文化:书院成为知识传播中心,士人互相学习,著名文化人士纷至沓来。

3.街道景观:绘画中描绘了繁忙的街道、市场和桥梁,反映了宋代都市的生活气息。

四、农村社会与农业经济1.农具与耕作方式:农民使用犁等传统农具进行耕作,种植多样化的农作物。

2.村庄组织与社会关系:村庄是基本单位,农民通过土地所属向官庄缴税。

3.农村生活:描绘了丰收的场景和欢乐的民间节日,反映了农民对丰收生活的渴望。

五、手工业与商业活动1.手工业者与商贾:宋代手工业发达,草木染料加工、刺绣等技艺十分出色;商贾在城市中担当重要角色。

2.工匠技艺:清明上河图展示了各类手工制品和作坊,如造船、制陶等行业。

3.商业交易:市场中充满各类商品和顾客,反映了当时物质文明水平高度发达。

六、社会生活与人情世故1.人际关系:图中呈现了不同社会阶层之间的互动和交流,描绘了人们的生活习俗与礼仪。

2.娱乐休闲:民间娱乐活动丰富多样,如龙舟竞赛、观看戏曲等。

七、宗教信仰与文化习俗1.宋代佛教:大量书法碑刻和佛寺景象出现在清明上河图中,反映了当时佛教在生活中的重要地位。

2.文化节庆:绘画描绘了传统节日庆典场景,如元宵节等。

清明上河图作为一幅历史画作,为我们提供了关于宋代社会面貌的珍贵信息。

通过深入研究该画作,我们可以更好地理解宋代社会的政治、经济、文化和民生方面的特点。

清明上河图的时代背景与文化内涵清明上河图是中国历史上著名的画作之一,也是中国画史上的珍品之一,是北宋时期河南孟津人张择端所绘制的一幅手卷。

该画我们可以从中看到社会生活的真实景象,是一幅具有生动画面和独特形式的民间艺术画作。

清明上河图描绘的是北宋时期东京汴京(今天的河南省开封市)的一幅图景,其中生动的表现了汴京繁华的城市,多姿多彩的生活场景,以及当时各行各业的人们生活场景等。

同时,在画面上出现的各种细节,也反映出了当时的经济、文化、社会等方面的特征。

时代背景与城市面貌北宋时期是一个政治安定和文化荟萃的时代,文化繁荣的同时也推动了城市化进程。

宋朝中期,尤其是11世纪初,汴京的规模空前庞大,人口达到百万之众,是当时全世界最为繁华的城市之一。

清明上河图反映了当时汴京城市的面貌,塔楼和房屋林立,繁荣的市井、热闹的码头、商业和手工业的活动等生动的平面图像,给观者呈现出了汴京这个古都的独特魅力。

清明上河图的文化内涵清明上河图是一件文化内涵极为丰富的艺术作品。

它以独特的视角和手法呈现出了宋朝都市文明的特征和生活的万象,展现了普通人的日常生活和生命状态,并展现出了各种社会角色和文化背景。

在清明上河图中,我们不仅可以看到城乡社会各个阶层的人物形象,还可以看到当时各种繁荣的商业、手工业活动的展现。

例如,火车头上的汴河水运商号、贯穿城市的运河、鹅肝酱和各种饮食美食、金银铺和珠宝店的排列、市井、茶铺等,图中描绘的人物形象的服饰器具和一些生活小细节等,都展现了当时城市文明生活的方方面面。

清明上河图还展现了宋代人们劳动生活的情景。

在图中,我们可以看到各种职业者的生产和劳作场景。

例如,鞋子店员工的制鞋场景、裁衣长老的不断浆糊、挑水的老年妇女、收菜的农民、赶鸭的放生师、随行小调又称“猫唱”的流浪艺人等等。

描绘实景实物的同时,也让人感受到了当年人们勤劳、实干的生活精神和文化气息。

除了生活场景,清明上河图还描绘了各阶层人物的行为特征,展示了宋代社会的文化命运。

从《清明上河图》看北宋的经济与文化

作者:刘琳韬

来源:《黑龙江教育·中学》2019年第06期

(此课选自统编版教材义务教育教科书《中国历史》七年级下册第12课《宋元时期的都市和文化》。

)

如何带领学生学习北宋历史,让历史更贴近他们的生活,首先需要教师认真研读教材与相关历史文本,从中提取可以引发学生深入思考的切入点,进而促使学生主动学习历史,了解中华文化几千年来的变迁,并且透过现象看本质,以史为鉴,学史用史。

《宋元时期的都市和文化》一课主要介绍了宋元时期繁华的都市生活和发达的词曲文化,如果教师只是通过简单的描述性文字,让学生了解北宋的经济文化活动,势必会在学生心中形成扁平与刻板的印象,那么如何让这一课生动起来,让学生产生进一步了解北宋的兴趣呢?北宋时期张择端创作的《清明上河图》就是一个很好的切入点。

本册教材的封面就是《清明上河图》的一部分,画面中汴河拱桥上人来人往,各色人等纷纷登场,以此为切入点带领学生了解《清明上河图》全卷。

此画创作于北宋徽宗时期,长528.7厘米,宽24.8厘米。

画中约有800多人,牲畜60多匹,船只28艘,楼宇房舍30余栋,车20辆,轿8顶,树木170多棵。

此画人物、景物众多,却纷而不乱。

1.繁荣的都市经济

教材封面只展现了《清明上河图》的一个片段,即使这样一个拱桥,上面也有卖各色商品的小贩,如卖鞋、卖绳的,商业气息浓厚。

透过这一个点可以展开全卷,全卷分为三个部分:汴城郊外的风光、繁忙的汴河码头、热闹的市区街道。

每一个部分都充满了生活气息,体现了北宋都城东京经济的繁荣,慢慢展开画卷,师生共同欣赏,如汴河中穿梭往来的商船,首尾相接,满载货物,岸边拉纤的纤夫与卸货的劳力不停地忙碌着。

横跨汴河有一座木质拱桥,一艘大船正欲通过,有的忙着撑船,有的忙着放桅杆,感觉马上就要撞到桥了,邻船的人指指点点,桥上人也在围观大声地吆喝着。

从中我们一方面可以看出北宋漕运发达,来往商运货船络绎不绝,经济繁荣,另一方面可以看出当时造桥与造船业的发达。

《东京梦华录》曾记载:“其桥无柱,皆以巨木虚架,饰以撇,宛如飞虹”,故称虹桥。

从图中可以看出此桥造型精巧,设计精妙,體现了北宋时期高超的木质拱桥造桥技术,再看汴河里的商船,不仅船身巨大,且船前都安装了灵活转向的平衡舵,也体现了当时先进的造船技术。

2.浓厚的市井气息

这里的市井文化是指具有生活气息的市民文化。

画卷展示了当时开封府街上繁忙的景象。

画中有高大的城楼,还有错落有致的房屋,各种店铺星罗其中,有茶坊、酒肆、小吃店、肉铺、修车铺、修容店、香汤、酒楼正店、医馆、看相算命、说书摊等,应有尽有。

街上的行人川流不息,有骑马的、坐轿的达官贵人,也有挑担、头顶货物的普通老百姓,有在酒楼里酣畅淋漓的酒客,也有桥边沿街乞讨的乞丐,各色人物纷纷登场。

此时还可以联系《水浒传》中的情节,让学生体会当时都城的繁华,如第七回“花和尚倒拔垂杨柳豹子头误入白虎堂”一节说到鲁智深来到东京,但见:“千门万户,纷纷朱翠交辉;三市六街,济济衣冠聚集。

凤阁列九重金玉,龙楼显一派玻璃……”从鲁智深的眼中,我们看到了汴梁之地的一派景象。

同时,画中还呈现了各个阶层、各种职业的人,有达官贵人,也有小商小贩、奴仆轿夫,有说书艺人,也有来往商队、收税官员……所有这些构成了《清明上河图》的人物谱,让我们看到了东京汴梁市民生活的场景。

我们还要带领学生看出图中的深意,看似一派繁华的背后却充满了危机,图画从一开始,就给人以紧张感,郊外一匹受了惊的白马脱缰而出,汴河上一艘大船马上就要撞到虹桥上,桥上坐轿的和骑马的两队人马相遇,谁也不想让,奴仆们撸起袖子好像马上就要打起来了,总是给人一种不安的情绪。

在张择端画完这幅画没几年,金兵南下,攻破国都,酿成了“靖康之耻”,北宋就这样灭亡了。

初中历史学科核心素养包括时空观念、史料实证、历史理解、历史解释、历史价值观五大方面,这是每一名历史教师在设计每一节课时都需要重点关注的。

其中史料实证一节中特别指出:“要能够通过对史料的辨析和对史料作者意图的认知,判断史料的真伪和价值,并在此过程中体会实证精神。

”“能够从史料中提取有效信息,作为历史叙述的可靠证据,并据此提出自己的历史认识。

”因此,在教学前,教师要多下工夫收集整理与教学内容相关的资料,并将其应用到教学中,为史实提供佐证,让历史中的事件与人物鲜活起来,这样的历史课才是灵动而又有吸引力的。

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;编辑/李梦迪E-mail:514874815@。