汉乐府和古诗十九首

- 格式:ppt

- 大小:949.00 KB

- 文档页数:24

汉乐府与《古诗十九首》的异同作者:石碧兰来源:《文教资料》2010年第10期摘要: 汉乐府和《古诗十九首》由于创作年代相近,作品有很大的相似处,因此一直受到后人的追捧。

比较汉乐府和《古诗十九首》在创作年代、作者、写作手法与艺术特征等方面的异同,有助于我们了解两者之间的继承与创新关系,更加深入地了解汉代文化,以及六朝和盛唐时期等中国其他朝代的文学现象。

关键词: 汉乐府《古诗十九首》相异相似刘勰《文心雕龙·明诗》云:“又古诗佳丽,或称枚叔,其《孤竹》一篇,则傅毅之词,比采而推,两汉之作乎?观其结体散文,直而不野,婉转赋物,实五言之冠冕也。

”钟嵘《诗品序》言:“古诗眇邈,人世难详,推其文体,故是炎汉之治。

”李善《文选》卷二十九注:“五言,并云古诗,盖不知作者,或云枚乘,疑不能明也。

”释皎然《诗式》曰:“李少卿并《古诗十九首》”条中有“《十九首》词精意炳婉而成章,始见作用之功,盖东汉之文体。

”胡应麟《诗·内编》中有:“古诗短体如《十九首》,长体如《孔雀东南飞》,皆不假雕琢,工极天然,百代而下,当无继者。

”从古至今,人们对于汉乐府和《古诗十九首》讨论的热情从来没有冷却过,可见汉乐府和《古诗十九首》有极高的艺术魅力和文学价值。

一、乐府诗和《古诗十九首》的不同之处“古诗和乐府除了在音乐意义上有所区别外,实际是二而一的东西。

现在乐府古词中,假如哪一篇失去了当时合乐的标题,无所归类,则我们也不得不泛称之为古诗;同样,现存古诗中,假如某一篇被我们发现了原来和乐的标题,则它马上又会变成乐府歌词了”。

[1]由此可见,有无合乐的标题是古诗和乐府诗的区别之一。

宋人郭茂倩所编的《乐府诗集》将自汉至唐的乐府诗分为12类,其中汉乐府的民歌主要保存在“相和”、“鼓吹”和“杂曲”中,“相和曲”有“丝竹更相和”之意,是流行于北方的民歌;“鼓吹曲”是当时北方的乐曲,主要用于军乐。

“绕歌十八曲”一部分歌词为西汉民歌,也就是说“音乐是汉乐府的灵魂”。

第五讲汉乐府民歌和《古诗十九首》的艺术一、汉代乐府民歌的艺术成就二、汉代文人诗的代表作《古诗十九首》的艺术成就三、《古诗十九首》选析一、汉代乐府民歌的艺术成就1、汉乐府民歌继承和发扬了《诗经》民歌的现实主义精神,把现实主义推进到一个新的阶段。

像《诗经》民歌一样,汉乐府民歌也忠实地记录了汉代社会的现实。

可以说,《诗经》民歌中反映到的,乐府民歌都有所表现,而《诗经》中没有或较少接触的主题,汉乐府却又有了新的开拓。

例如,对于剥削阶级家庭内部生活的揭露。

《相逢行》、《鸡鸣》、《长安有狭斜行》等揭露了他们奢侈荒淫的生活;《孤儿行》、《淮南王歌》揭露了统治阶级家庭里的兄弟骨肉相残,这都是在《诗经》民歌中少见的主题。

就是相同主题的作品,汉乐府民歌在思想深度上也有新的开掘,弃妇诗在《诗经》民歌中往往就事论事,谴责的常只是男子的无情和变化,很少接触剥削阶级的伦理道德等社会原因。

汉乐府的民歌中的弃妇诗就不仅把矛头指向男子本身的薄情和见异思迁,而更把矛头指向造成这种悲剧的社会伦理和封建纲常的社会因素,因而加强了作品的思想意义和社会意义。

像《孔雀东南飞》就批判了封建的家长制和门第观念,体现了更强烈的现实精神。

汉乐府民歌的一些题目和题材被后世文人反复摹拟过,建安时代直到六朝,出现了大量的拟乐府,唐代大诗人李白几乎写尽了乐府古题,杜甫推陈出新,即事名篇,写出了《三吏》、《三别》、《兵车行》、《丽人行》等诗篇,白居易等人发起“新乐府”运动,写作大量揭露社会、反映现实的作品,其精神虽上绍《风》、《雅》,但更近承汉乐府。

这就使现实主义成为一个绵绵不绝的传统。

2、汉乐府的第二个成就是标志着我国古典诗歌中叙事诗的成熟。

我国的叙事诗萌芽于《诗经》,但其成熟是汉乐府民歌的叙事诗,《诗经》中称得上叙事诗的是《大雅》中的《大明》、《緜》、《皇矣》、《生民》、《公刘》等被称为周族史诗的作品。

其中虽有不少生动的描写,但总的来说还缺少完整的情节和细致的叙述。

古诗十九首汉乐府1、《同声歌》两汉·张衡邂逅承际会,得充君后房。

情好新交接,恐栗若探汤。

不才勉自竭,贱妾职所当。

绸缪主中馈,奉礼助蒸尝。

思为苑蒻席,在下蔽匡床。

愿为罗衾帱,在上卫风霜。

洒扫清枕席,鞮芬以狄香。

重户结金扃,高下华灯光。

衣解巾粉御,列图陈枕张。

素女为我师,仪态盈万方。

众夫希所见,天老教轩皇。

乐莫斯夜乐,没齿焉可忘。

2、《春日行》南北朝·鲍照献岁发,吾将行。

春山茂,春日明。

园中鸟,多嘉声。

梅始发,柳始青。

泛舟舻,齐棹惊。

奏《采菱》,歌《鹿鸣》。

风微起,波微生。

弦亦发,酒亦倾。

入莲池,折桂枝。

芳袖动,芬叶披。

两相思,两不知。

3、《游侠篇》魏晋·张华翩翩四公子,浊世称贤明。

龙虎方交争,七国并抗衡。

食客三千余,门下多豪英。

游说朝夕至,辩士自纵横。

孟尝东出关,济身由鸡鸣。

信陵西反魏,秦人不窥兵。

赵胜南诅楚,乃与毛遂行。

黄歇北适秦,太子还入荆。

美哉游侠士,何以尚四卿。

我则异于是,好古师老、彭。

4、《秦女卷衣》唐代·李白天子居未央,妾侍卷衣裳。

顾无紫宫宠,敢拂黄金床。

水至亦不去,熊来尚可当。

微身奉日月,飘若萤之光。

愿君采葑菲,无以下体妨。

5、《游子吟》唐代·孟郊慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖。

6、《悲歌》两汉·佚名悲歌可以当泣,远望可以当归。

思念故乡,郁郁累累。

欲归家无人,欲渡河无船。

心思不能言,肠中车轮转。

7、《羽林郎》两汉·辛延年昔有霍家奴,姓冯名子都。

依倚将军势,调笑酒家胡。

胡姬年十五,春日独当垆。

长裾连理带,广袖合欢襦。

头上蓝田玉,耳后大秦珠。

两鬟何窈窕,一世良所无。

一鬟五百万,两鬟千万余。

不意金吾子,娉婷过我庐。

银鞍何煜耀,翠盖空踟蹰。

就我求清酒,丝绳提玉壶。

就我求珍肴,金盘脍鲤鱼。

贻我青铜镜,结我红罗裾。

不惜红罗裂,何论轻贱躯。

男儿爱后妇,女子重前夫。

人生有新旧,贵贱不相逾。

多谢金吾子,私爱徒区区。

汉乐府与《古诗十九首》中的女性形象比较作者:单朝辉来源:《文教资料》2009年第19期摘要:汉乐府与《古诗十九首》均塑造了一批真实感人、光彩熠熠的女性形象,形成两个各具特色的女性世界,成为研究中国女性文学必须涉及的领域。

两个别样的女性世界。

有着共同时代的世态人情、社会价值、文学观念在她们身上的投影,也有诸多细微的差异。

她们生活的世界是建筑在民间尘世中的有着人生种种苦乐酸甜的现实社会。

本文作者试图通过比较两个女性形象的相同和差异,揭示其感人的艺术魅力和深层审美底蕴。

关键词:汉乐府《古诗十九首》女性形象诗歌发展到汉代,出现了汉乐府诗歌和《古诗十九首》两朵中国诗歌史上的奇葩。

两汉乐府诗歌体现了“感于哀乐,缘事而发”的现实主义精神,反映了当时各阶层人民的思想和生活,是《诗经》、《楚辞》之后的叉一文学瑰宝。

这些诗歌大部分来自民间(少数文人创作和贵族创作),反映了普遍民众的生活和情感。

《古诗十九首》是文人五言诗成熟的标志,产生年代大约在东汉末年(顺帝到献帝年间),作者主要是社会上无所归依的下层知识分子。

它以关注人生、情真意切影响了文人诗的方向,代表了文学观念的转变,突破了儒家诗教“发乎情,止乎礼仪”的传统,吟咏风谣,流连哀思,深刻地再现了汉末文人的情感经历和生命体验过程,为我们保留了一段深切感人的精神历史。

刘勰誉之“委婉附物,怊怅切情,实五言之冠冕也”,钟嵘称它“文温以丽,意悲而远,惊心动魄,一字千金”。

乐府诗和《古诗十九首》所呈现的两个女性世界,固然有着共同的时代背景和人文精神下的一些共同特征,但是无疑,两个女性世界尽管时代接近甚至交叉,但又有各自的特质。

存在一些差异。

下面分别从女性人物的类型,女性形象的展现方式,以及女性形象的深层审美底蕴和主题意涵三方面来审视女性形象的不同。

一、女性人物类型比较总的说来,汉乐府的女性是日常社会生活中的女性,是丰富多彩的;《古诗十九首》中的女性是思亲情感中的女性,是思妇,类型上较为单纯,却极为感人。

汉乐府与古诗十九首(成都市玉林中学高2019级语文备课组)汉乐府此诗描绘了一位在外征战的老兵返乡途中与到家之后的种种场景,暴露了古代社会不合理的兵役制度对于劳动人民的残酷奴役和对于人性的损害,典型地反映了汉代社会现实的一个侧面。

01.《十五从军征》十五从军征,八十始得归。

道逢乡里人:“家中有阿谁?”遥望是君家,松柏冢累累。

兔从狗窦入,雉从梁上飞。

中庭生旅谷,井上生旅葵。

舂谷持作饭,采葵持作羹。

羹饭一时熟,不知贻阿谁。

出门东向看,泪落沾我衣。

【译文】刚满十五岁的少年就出去打仗,到了八十岁才回来。

路遇一个乡下的邻居,问:“我家里还有什么人?”“你看你家那个地方,现在已是松树柏树林中的一片坟墓。

”走到家门前看见野兔从狗洞进出,野鸡在屋梁上飞来飞去。

院子里长着野生的谷子,野生的葵菜环绕着井台。

用捣掉壳的野谷来做饭,摘下葵叶来煮汤。

汤和饭一会儿都做好了,却不知送给谁吃。

走出大门向着东方张望,老泪纵横,洒落在征衣上。

02.《妇病行》此诗通过一个病妇的家庭悲剧,描绘了汉代劳动人民在残酷的剥削压迫下,挣扎于死亡边缘的生活惨象。

全诗细致地刻画了托孤、买饵和索母等几个细节,表现了妻死儿幼的惨状,诗中人物的语言行为、动态心态,皆如一出情节生动的短剧。

作者不着一字说明,而人物个性毕现,悲剧主题自生,真切动人。

妇病连年累岁,传呼丈人前一言。

当言未及得言,不知泪下一何翩翩。

“属累君两三孤子,莫我儿饥且寒,有过慎莫笪笞:行当折摇,思复念之!”乱曰:抱时无衣,襦复无里。

闭门塞牖,舍孤儿到市。

道逢亲交,泣坐不能起。

从乞求与孤儿买饵,对交啼泣,泪不可止:“我欲不伤悲不能已!”探怀中钱持授交。

入门见孤儿,啼索其母抱。

徘徊空舍中,“行复尔耳,弃置勿复道!”【译文】被病魔拖累的妻子,把丈夫叫到跟前,有一句应当说的话,还没有说珠泪就不断地流了下来。

她说:“我把几个孩子就托付给你了,不要叫孩子饿着冻着,有了过错不要打他们。

我就要死了,你要常常想着我的话。

汉乐府与古诗十九首之异同(一)内容上,汉乐府民歌和《古诗十九首》有共同的一面,即都反映征夫(游子)、思妇的离别相思,都表现追求人生享乐、及时行乐的生活观;但汉乐府民歌多反映社会面貌,《古诗十九首》多关注人生,题材范围宽窄不同。

艺术上,汉乐府民歌与《古诗十九首》的表现方法、诗体、风格、语言等各具特色。

从内容上看,(作者的层次有别)汉乐府民歌出于社会下层群众之口,题材范围很广泛。

它“感于哀乐,缘事而发”(班固《汉书〃艺文志》),表达了人民自己的心声,道出了人民自己的爱和憎,广泛地反映了两汉人民的痛苦生活,像镜子一样照出了两汉的政治面貌和社会面貌。

《古诗十九首》大约产生在东汉末年桓灵时期。

这一时期社会矛盾极为尖锐,下层人民深受水深火热的痛苦。

在统治阶级内部,政治腐败黑暗,外戚宦官和地方豪强垄断政治,彼此又争斗不息。

在这种情况下,一些中下层知识分子既无社会地位,又无政治前途,他们往往落魄江湖,背井离乡,辛苦辗转,走投无路,失意彷徨。

《古诗十九首》就是这个危机四伏的时代生活的病态反映,它的题材范围比起汉乐府民歌来,就狭窄得多了。

“它所反映的是处于动乱时代失意之士的羁旅愁怀而已” ,“在《十九首》里,表现这种羁旅愁怀的不是游子便是思妇之词,综括起来,有这两种不同题材的分别,但实质上是一个问题的两面。

”[1](P18)游国恩等主编的《中国文学史》也说:“《十九首》中所流露出的游子思妇的感伤,正是东汉末年封建统治阶级走向没落时期的反映。

”[2](P214)当然这都是上世纪80年代以前文学研究界比较流行的观点。

倪其心指出:“《十九首》的思想特点是封建下层文士从自身地位、利益、处境、遭遇出发充满感伤哀怨,抒写惆怅不满,迸发气愤不平。

为了改善提高地位和待遇,他们不得不放弃家庭生活,奔走仕途,追求功名,谋取富贵,因而造成这一阶层游子思妇的普遍离愁别绪的丛生。

”[3](P264)叶嘉莹认为:“《古诗十九首》之所以能引起千百年读者的共鸣,就在于它所写的三类感情:离别、失意、忧虑人生无常,是人类最基本的感情。

汉乐府民歌和古诗十九首的艺术古诗十九首第五讲汉乐府民歌和《古诗十九首》的艺术一、汉代乐府民歌的艺术成就二、汉代文人诗的代表作《古诗十九首》的艺术成就三、《古诗十九首》选析一、汉代乐府民歌的艺术成就1、汉乐府民歌继承和发扬了《诗经》民歌的现实主义精神,把现实主义推进到一个新的阶段。

像《诗经》民歌一样,汉乐府民歌也忠实地记录了汉代社会的现实。

可以说,《诗经》民歌中反映到的,乐府民歌都有所表现,而《诗经》中没有或较少接触的主题,汉乐府却又有了新的开拓。

例如,对于剥削阶级家庭内部生活的揭露。

《相逢行》、《鸡鸣》、《长安有狭斜行》等揭露了他们奢侈荒淫的生活;《孤儿行》、《淮南王歌》揭露了统治阶级家庭里的兄弟骨肉相残,这都是在《诗经》民歌中少见的主题。

就是相同主题的作品,汉乐府民歌在思想深度上也有新的开掘,弃妇诗在《诗经》民歌中往往就事论事,谴责的常只是男子的无情和变化,很少接触剥削阶级的伦理道德等社会原因。

汉乐府的民歌中的弃妇诗就不仅把矛头指向男子本身的薄情和见异思迁,而更把矛头指向造成这种悲剧的社会伦理和封建纲常的社会因素,因而加强了作品的思想意义和社会意义。

像《孔雀东南飞》就批判了封建的家长制和门第观念,体现了更强烈的现实精神。

汉乐府民歌的一些题目和题材被后世文人反复摹拟过,建安时代直到六朝,出现了大量的拟乐府,唐代大诗人李白几乎写尽了乐府古题,杜甫推陈出新,即事名篇,写出了《三吏》、《三别》、《兵车行》、《丽人行》等诗篇,白居易等人发起“新乐府”运动,写作大量揭露社会、反映现实的作品,其精神虽上绍《风》、《雅》,但更近承汉乐府。

这就使现实主义成为一个绵绵不绝的传统。

2、汉乐府的第二个成就是标志着我国古典诗歌中叙事诗的成熟。

我国的叙事诗萌芽于《诗经》,但其成熟是汉乐府民歌的叙事诗,《诗经》中称得上叙事诗的是《大雅》中的《大明》、《緜》、《皇矣》、《生民》、《公刘》等被称为周族史诗的作品。

其中虽有不少生动的描写,但总的来说还缺少完整的情节和细致的叙述。

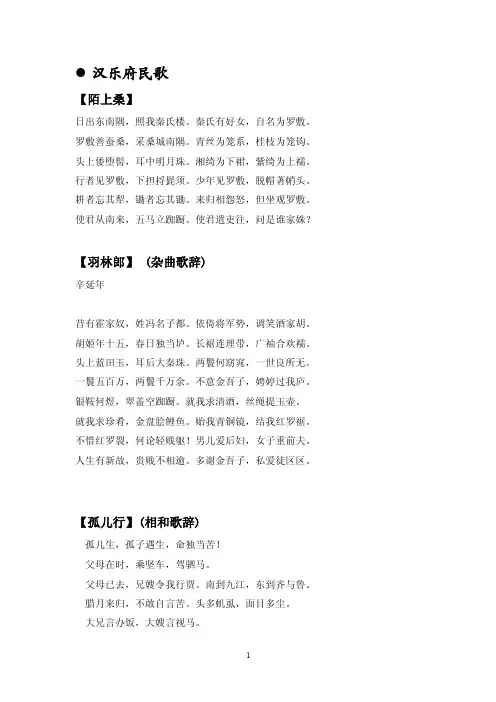

汉乐府民歌【陌上桑】日出东南隅,照我秦氏楼。

秦氏有好女,自名为罗敷。

罗敷善蚕桑,采桑城南隅。

青丝为笼系,桂枝为笼钩。

头上倭堕髻,耳中明月珠。

湘绮为下裙,紫绮为上襦。

行者见罗敷,下担捋髭须。

少年见罗敷,脱帽著帩头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但坐观罗敷。

使君从南来,五马立踟蹰。

使君遣吏往,问是谁家姝?【羽林郎】 (杂曲歌辞)辛延年昔有霍家奴,姓冯名子都。

依倚将军势,调笑酒家胡。

胡姬年十五,春日独当垆。

长裾连理带,广袖合欢襦。

头上蓝田玉,耳后大秦珠。

两鬟何窈窕,一世良所无。

一鬟五百万,两鬟千万余。

不意金吾子,娉婷过我庐。

银鞍何煜,翠盖空踟蹰。

就我求清酒,丝绳提玉壶。

就我求珍肴,金盘脍鲤鱼。

贻我青铜镜,结我红罗裾。

不惜红罗裂,何论轻贱躯!男儿爱后妇,女子重前夫。

人生有新故,贵贱不相逾。

多谢金吾子,私爱徒区区。

【孤儿行】(相和歌辞)孤儿生,孤子遇生,命独当苦!父母在时,乘坚车,驾驷马。

父母已去,兄嫂令我行贾。

南到九江,东到齐与鲁。

腊月来归,不敢自言苦。

头多虮虱,面目多尘。

大兄言办饭,大嫂言视马。

上高堂,行取殿下堂,孤儿泪如雨。

使我朝行汲,暮得水来归。

手为错,足下无菲。

怆怆履霜,中多蒺藜。

拔断蒺藜肠肉中,怆欲悲。

泪下渫渫,清涕累累。

冬无复襦,夏无单衣。

居生不乐,不如早去,下从地下黄泉。

春气动,草萌芽。

三月蚕桑,六月收瓜。

将是瓜车,来到还家。

瓜车反复,助我者少,啗瓜者多。

原还我蒂,兄与嫂严,独且急归。

当与较计。

乱曰:里中一何譊,愿欲寄尺书,将与地下父母,兄嫂难与久居。

【妇病行】(相和歌辞)妇病连年累岁,传呼丈人前一言。

当言未及得言,不知泪下一何翩翩。

“属累君两三孤子,莫我儿饥且寒!有过慎莫笪笞:行当折摇,思复念之!”乱曰:抱时无衣,襦复无里。

闭门塞牖,舍孤儿到市。

道逢亲交,泣坐不能起。

从乞求与孤买饵,对交啼泣,泪不可止。

“我欲不伤悲不能已!”探怀中钱持授交。

入门见孤儿,啼索其母抱。

徘徊空舍中,“行复尔耳,弃置勿复道!”【平陵东】(相和歌辞)平陵东,松柏桐,不知何人刦义公。

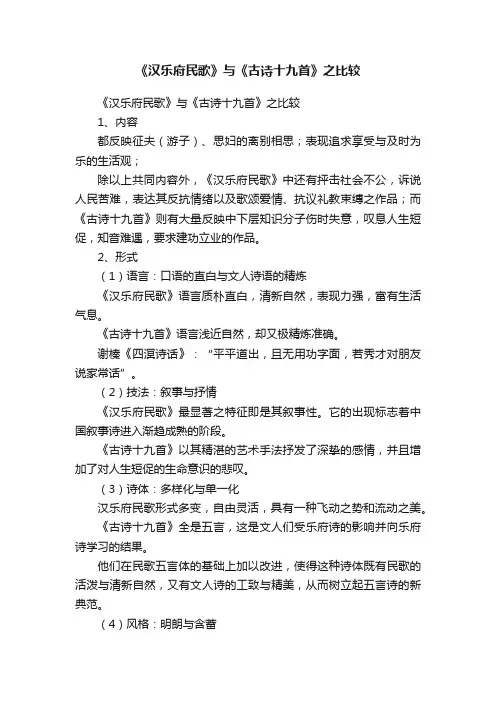

《汉乐府民歌》与《古诗十九首》之比较

《汉乐府民歌》与《古诗十九首》之比较

1、内容

都反映征夫(游子)、思妇的离别相思;表现追求享受与及时为乐的生活观;

除以上共同内容外,《汉乐府民歌》中还有抨击社会不公,诉说人民苦难,表达其反抗情绪以及歌颂爱情、抗议礼教束缚之作品;而《古诗十九首》则有大量反映中下层知识分子伤时失意,叹息人生短促,知音难遇,要求建功立业的作品。

2、形式

(1)语言:口语的直白与文人诗语的精炼

《汉乐府民歌》语言质朴直白,清新自然,表现力强,富有生活气息。

《古诗十九首》语言浅近自然,却又极精炼准确。

谢榛《四溟诗话》:“平平道出,且无用功字面,若秀才对朋友说家常话”。

(2)技法:叙事与抒情

《汉乐府民歌》最显著之特征即是其叙事性。

它的出现标志着中国叙事诗进入渐趋成熟的阶段。

《古诗十九首》以其精湛的艺术手法抒发了深挚的感情,并且增加了对人生短促的生命意识的悲叹。

(3)诗体:多样化与单一化

汉乐府民歌形式多变,自由灵活,具有一种飞动之势和流动之美。

《古诗十九首》全是五言,这是文人们受乐府诗的影响并向乐府诗学习的结果。

他们在民歌五言体的基础上加以改进,使得这种诗体既有民歌的活泼与清新自然,又有文人诗的工致与精美,从而树立起五言诗的新典范。

(4)风格:明朗与含蓄

乐府诗大多采用第一人称,直抒胸臆,饱含着自己的血泪或洋溢着自己的欢乐,感情基调是明朗的。

《古诗十九首》却情思深沉,抒写蕴藉委婉。

汉乐府与古诗十九首之异同(一)内容上,汉乐府民歌和《古诗十九首》有共同的一面,即都反映征夫(游子)、思妇的离别相思,都表现追求人生享乐、及时行乐的生活观;但汉乐府民歌多反映社会面貌,《古诗十九首》多关注人生,题材范围宽窄不同。

艺术上,汉乐府民歌与《古诗十九首》的表现方法、诗体、风格、语言等各具特色。

从内容上看,(作者的层次有别)汉乐府民歌出于社会下层群众之口,题材范围很广泛。

它“感于哀乐,缘事而发”(班固《汉书·艺文志》),表达了人民自己的心声,道出了人民自己的爱和憎,广泛地反映了两汉人民的痛苦生活,像镜子一样照出了两汉的政治面貌和社会面貌。

《古诗十九首》大约产生在东汉末年桓灵时期。

这一时期社会矛盾极为尖锐,下层人民深受水深火热的痛苦。

在统治阶级内部,政治腐败黑暗,外戚宦官和地方豪强垄断政治,彼此又争斗不息。

在这种情况下,一些中下层知识分子既无社会地位,又无政治前途,他们往往落魄江湖,背井离乡,辛苦辗转,走投无路,失意彷徨。

《古诗十九首》就是这个危机四伏的时代生活的病态反映,它的题材范围比起汉乐府民歌来,就狭窄得多了。

“它所反映的是处于动乱时代失意之士的羁旅愁怀而已”,“在《十九首》里,表现这种羁旅愁怀的不是游子便是思妇之词,综括起来,有这两种不同题材的分别,但实质上是一个问题的两面。

”[1](P18)游国恩等主编的《中国文学史》也说:“《十九首》中所流露出的游子思妇的感伤,正是东汉末年封建统治阶级走向没落时期的反映。

”[2](P214)当然这都是上世纪80年代以前文学研究界比较流行的观点。

倪其心指出:“《十九首》的思想特点是封建下层文士从自身地位、利益、处境、遭遇出发充满感伤哀怨,抒写惆怅不满,迸发气愤不平。

为了改善提高地位和待遇,他们不得不放弃家庭生活,奔走仕途,追求功名,谋取富贵,因而造成这一阶层游子思妇的普遍离愁别绪的丛生。

”[3](P264)叶嘉莹认为:“《古诗十九首》之所以能引起千百年读者的共鸣,就在于它所写的三类感情:离别、失意、忧虑人生无常,是人类最基本的感情。

汉乐府古诗十九首

《古诗十九首》是汉代文人创作的并被南朝萧统选录编入《文选》的十九首诗的统称。

这十九首诗习惯上以句首标题,依次为:《行行重行行》《青青河畔草》《青青陵上柏》《今日良宴会》《西北有高楼》《涉江采芙蓉》《明月皎夜光》《冉冉孤生竹》《庭中有奇树》《迢迢牵牛星》《回车驾言迈》《东城高且长》《驱车上东门》《去者日以疏》《生年不满百》《凛凛岁云暮》《孟冬寒气至》《客从远方来》《明月何皎皎》。

《古诗十九首》是乐府古诗文人化的显著标志,深刻地再现了文人在汉末社会思想大转变时期,追求的幻灭与沉沦、心灵的觉醒与痛苦,抒发了人生最基本、最普遍的几种情感和思绪。

全诗语言朴素自然,描写生动真切,具有天然浑成的

艺术风格,被刘称为“五言之冠冕”(《文心雕龙》)。

乐府诗和古诗十九首1、乐府诗乐府原是管理音乐的政府机构,后来把乐府机构收集整理起来的歌辞称为乐府诗。

魏晋以后,文人利用汉乐府旧题创作的徒诗也称为乐府诗。

乐府诗主要收集在郭茂倩编的《乐府诗集》中。

2、古诗十九首《古诗十九首》,组诗名,最早见于《文选》,为南朝梁萧统从传世无名氏《古诗》中选录十九首编入,编者把这些亡失主名的无言诗汇集起来,冠以此名,列在“杂诗”类之首,后世遂作为组诗看待。

《古诗十九首》习惯上以句首标题,依次为:《行行重行行》、《青青河畔草》、《青青陵上柏》、《今日良宴会》、《西北有高楼》、《涉江采芙蓉》、《明月皎夜光》、《冉冉孤生竹》、《庭中有奇树》、《迢迢牵牛星》、《回车驾言迈》、《东城高且长》、《驱车上东门》、《去者日以疏》、《生年不满百》、《凛凛岁云暮》、《孟冬寒气至》、《客从远方来》、《明月何皎皎》。

《古诗十九首》是乐府古诗文人化的显著标志。

汉末文人对个体生存价值的关注,使他们与自己生活的社会环境、自然环境,建立起更为广泛而深刻的情感联系。

过去与外在事功相关联的,诸如帝王、诸侯的宗庙祭祀、文治武功、畋猎游乐乃至都城官室等,曾一度霸踞文学的题材领域,现在让位于与诗人的现实生活、精神生活患患相关的进退出处、友谊爱情乃至街衢田畴、物候节气,文学的题材、风格、技巧,因之发生巨大的变化。

《古诗十九首》在五言诗的发展上有重要地位,在中国诗史上也有相当重要的意义,它的题材内容和表现手法为后人师法,几至形成模式。

它的艺术风格,也影响到后世诗歌的创作与批评。

就古代诗歌发展的实际情况而言,称它为“五言之冠冕”、“千古五言之祖”是并不过分的。

诗史上认为《古诗十九首》为五言古诗之权舆的评论例如,明王世贞称“(十九首)谈理不如《三百篇》,而微词婉旨,碎足并驾,是千古五言之祖”。

陆时庸则云“(十九首)谓之风余,谓之诗母”。

3、《古诗十九首》的思想内容东汉末年,社会动荡,政治混乱。

下层文士漂泊蹉跎,游宦无门。

汉乐府与《古诗十九首》的异同刘勰《文心雕龙?明诗》云: “又古诗佳丽, 或称枚叔, 其《孤竹》一篇, 则傅毅之词, 比采而推, 两汉之作乎?观其结体散文, 直而不野, 婉转赋物, 实五言之冠冕也。

”钟嵘《诗品序》言: “古诗眇邈, 人世难详, 推其文体, 故是炎汉之治。

”李善《文选》卷二十九注: “五言, 并云古诗, 盖不知作者, 或云枚乘, 疑不能明也。

”释皎然《诗式》曰: “李少卿并《古诗十九首》”条中有“《十九首》词精意炳婉而成章, 始见作用之功, 盖东汉之文体。

” 胡应麟《诗?内编》中有: “古诗短体如《十九首》, 长体如《孔雀东南飞》, 皆不假雕琢, 工极天然, 百代而下, 当无继者。

”从古至今, 人们对于汉乐府和《古诗十九首》讨论的热情从来没有冷却过, 可见汉乐府和《古诗十九首》有极高的艺术魅力和文学价值。

一、乐府诗和《古诗十九首》的不同之处“古诗和乐府除了在音乐意义上有所区别外, 实际是二而一的东西。

现在乐府古词中, 假如哪一篇失去了当时合乐的标题, 无所归类, 则我们也不得不泛称之为古诗; 同样, 现存古诗中, 假如某一篇被我们发现了原来和乐的标题, 则它马上又会变成乐府歌词了”。

[1] 由此可见, 有无合乐的标题是古诗和乐府诗的区别之一。

宋人郭茂倩所编的《乐府诗集》将自汉至唐的乐府诗分为12 类, 其中汉乐府的民歌主要保存在“相和”、“鼓吹”和“杂曲”中, “相和曲”有“丝竹更相和”之意,是流行于北方的民歌; “鼓吹曲”是当时北方的乐曲, 主要用于军乐。

“绕歌十八曲”一部分歌词为西汉民歌, 也就是说“音乐是汉乐府的灵魂”。

[2] 虽然如此, 乐府诗和《古诗十九首》毕竟是不同时代的产物,因此两者除了在有无合乐的标题上有区别外, 还有很大的不同之处。

(一)创作主体不同《古诗十九首》的创作者大都是充满羁旅情怀的游子。

关于其作者, 我们可以从两个方面进行考证, 首先是结合当时的政治背景分析。

汉⼤赋汉乐府《古诗⼗九⾸》建安风⾻《史记》汉⼤赋汉⼤赋是汉赋的典型形式。

汉⼤赋⽤反复问答的问答体形式.铺陈渲染了⼤汉帝国⽆可⽐拟的⽓魄与声威。

⼤赋在形式上篇幅较长,结构宏⼤,多采⽤主客问答的结构形式,以“润⾊鸿业”(班固《两都赋序》)为⽬的,兼有讽喻劝谏。

在艺术上最突出的特点就是采⽤铺张扬厉的⼿法和博富绚丽的辞藻,对事物作穷形极貌的描写,显⽰了绵密细致、富丽堂皇的风格特征.枚乘的《七发》标志汉⼤赋的正式形成。

司马相如的《⼦虚赋》和《上林赋》是最典型的作品汉乐府是指由朝廷乐府系统或相当于乐府职能的⾳乐管理机关搜集、保存⽽流传下来的汉代诗歌是继《诗经》之后,古代民歌的⼜⼀次⼤汇集,不同《诗经》(《诗经》亦是现实主义),它开创了诗歌现实主义的新风。

汉乐府民歌中⼥性题材作品占重要位置,它⽤通俗的语⾔构造贴近⽣活的作品,由杂⾔渐趋向五⾔,采⽤叙事写法,刻画⼈物细致⼊微,创造⼈物性格鲜明,故事情节较为完整,⽽且能突出思想内涵着重描绘典型细节,开拓叙事诗发展成熟的新阶段,是中国诗史五⾔诗体发展的⼀个重要阶段。

汉乐府在⽂学史上有极⾼的地位,于与诗经,楚辞可⿍⾜⽽⽴。

中国古代的叙事诗,是在汉乐府民歌的基础上发展起来的。

后代的叙事诗,在体裁分类上,⼀般都归附于乐府体。

许多名篇,直接以“歌”、“⾏”为名。

汉乐府诗开创了新的诗体——杂⾔体和五⾔体.在汉代乐府民歌中和⽂⼈创作中孕育成熟的五⾔诗体,此后成为魏晋南北朝诗歌的主要形式.《古诗⼗九⾸》——东汉末⽂⼈五⾔诗的代表作。

最早见于《昭明⽂选》,南朝萧统编这部书时,将东汉末年⼀些⽆名⽒作家的作品⼗九⾸选编在⼀起,称为《古诗⼗九⾸》。

这些诗篇反映了当时下层⽂⼈彷徨失意、感时伤世的苦闷,充斥着⼀股忧郁感伤的情调。

《古诗⼗九⾸》艺术成就很⾼,叙事、写景、抒情达到⽔乳交融的境地,标志着古代诗歌发展的新阶段.建安风⾻——建安诗歌的独特风格。

“建安”是汉献帝的年号。

建安时期,正处于汉魏易代之际,这⼀时期⽂学的主要代表有“三曹”“七⼦”和⼥诗⼈蔡琰。