中位线性质定理

- 格式:pptx

- 大小:162.71 KB

- 文档页数:10

三角形中位线定理的证明与应用三角形中位线定理是初中数学中的重要定理,也是几何学中的基本概念之一。

本文将通过证明与应用,来深入解析三角形中位线定理的原理和意义。

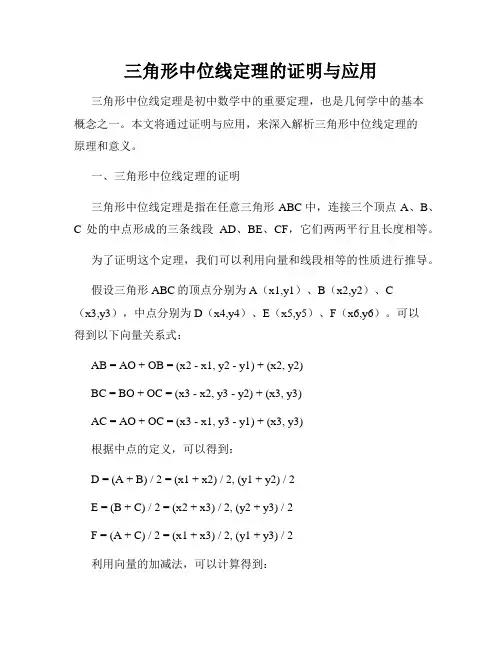

一、三角形中位线定理的证明三角形中位线定理是指在任意三角形ABC中,连接三个顶点A、B、C处的中点形成的三条线段AD、BE、CF,它们两两平行且长度相等。

为了证明这个定理,我们可以利用向量和线段相等的性质进行推导。

假设三角形ABC的顶点分别为A(x1,y1)、B(x2,y2)、C(x3,y3),中点分别为D(x4,y4)、E(x5,y5)、F(x6,y6)。

可以得到以下向量关系式:AB = AO + OB = (x2 - x1, y2 - y1) + (x2, y2)BC = BO + OC = (x3 - x2, y3 - y2) + (x3, y3)AC = AO + OC = (x3 - x1, y3 - y1) + (x3, y3)根据中点的定义,可以得到:D = (A + B) / 2 = (x1 + x2) / 2, (y1 + y2) / 2E = (B + C) / 2 = (x2 + x3) / 2, (y2 + y3) / 2F = (A + C) / 2 = (x1 + x3) / 2, (y1 + y3) / 2利用向量的加减法,可以计算得到:AD = D - A = [(x1 + x2) / 2 - x1, (y1 + y2) / 2 - y1]BE = E - B = [(x2 + x3) / 2 - x2, (y2 + y3) / 2 - y2]CF = F - C = [(x1 + x3) / 2 - x3, (y1 + y3) / 2 - y3]将上述结果代入,得到:AD = [(-x1 + x2) / 2, (-y1 + y2) / 2]BE = [(-x2 + x3) / 2, (-y2 + y3) / 2]CF = [(x1 - x3) / 2, (y1 - y3) / 2]可以观察到AD、BE、CF的x方向和y方向的分量相等,即它们的长度相等。

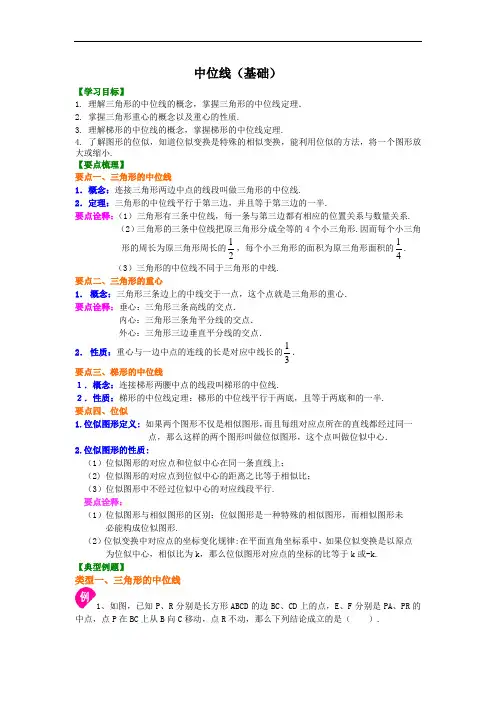

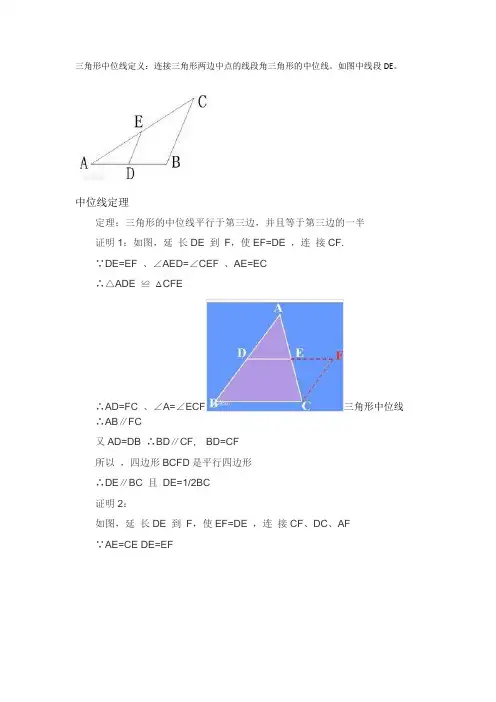

中位线(基础)【学习目标】1. 理解三角形的中位线的概念,掌握三角形的中位线定理.2. 掌握三角形重心的概念以及重心的性质.3. 理解梯形的中位线的概念,掌握梯形的中位线定理.4. 了解图形的位似,知道位似变换是特殊的相似变换,能利用位似的方法,将一个图形放大或缩小.【要点梳理】要点一、三角形的中位线1.概念:连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.2.定理:三角形的中位线平行于第三边,并且等于第三边的一半.要点诠释:(1)三角形有三条中位线,每一条与第三边都有相应的位置关系与数量关系.(2)三角形的三条中位线把原三角形分成全等的4个小三角形.因而每个小三角形的周长为原三角形周长的12,每个小三角形的面积为原三角形面积的14.(3)三角形的中位线不同于三角形的中线.要点二、三角形的重心1.概念:三角形三条边上的中线交于一点,这个点就是三角形的重心.要点诠释:垂心:三角形三条高线的交点.内心:三角形三条角平分线的交点.外心:三角形三边垂直平分线的交点.2.性质:重心与一边中点的连线的长是对应中线长的13.要点三、梯形的中位线1.概念:连接梯形两腰中点的线段叫梯形的中位线.2.性质:梯形的中位线定理:梯形的中位线平行于两底,且等于两底和的一半.要点四、位似1.位似图形定义:如果两个图形不仅是相似图形,而且每组对应点所在的直线都经过同一点,那么这样的两个图形叫做位似图形,这个点叫做位似中心.2.位似图形的性质:(1)位似图形的对应点和位似中心在同一条直线上;(2) 位似图形的对应点到位似中心的距离之比等于相似比;(3)位似图形中不经过位似中心的对应线段平行.要点诠释:(1)位似图形与相似图形的区别:位似图形是一种特殊的相似图形,而相似图形未必能构成位似图形.(2)位似变换中对应点的坐标变化规律:在平面直角坐标系中,如果位似变换是以原点为位似中心,相似比为k,那么位似图形对应点的坐标的比等于k或-k.【典型例题】类型一、三角形的中位线1、如图,已知P、R分别是长方形ABCD的边BC、CD上的点,E、F分别是PA、PR的中点,点P在BC上从B向C移动,点R不动,那么下列结论成立的是().A.线段EF的长逐渐增大B.线段EF的长逐渐变小C.线段EF的长不变D.无法确定【答案】C;【解析】连AR,由E、F分别为PA,PR的中点知EF为△PAR的中位线, 则12EF AR,而AR长不变,故EF大小不变.【总结升华】当条件中含有中点的时候,要将它与中位线联系起来,进行联想,必要时添加辅助线,构造中位线图形.举一反三:【变式】如图,矩形OABC的顶点A、C分别在x轴、y轴正半轴上,B点坐标为(3,2),OB与AC交于点P,D、E、F、G分别是线段OP、AP、BP、CP的中点,则四边形DEFG的周长为_____.【答案】5;解:∵四边形OABC是矩形,∴OA=BC,AB=OC;BA⊥OA,BC⊥OC.∵B点坐标为(3,2),∴OA=3,AB=2.∵D、E、F、G分别是线段OP、AP、BP、CP的中点,∴DE=GF=1.5; EF=DG=1.∴四边形DEFG的周长为(1.5+1)×2=5.2、如图,△ABC中,D、E分别是BC、AC的中点,BF平分∠ABC,交DE于点F,若BC =6,则DF的长是().A.2 B.3 C.52D.4【思路点拨】利用中位线定理,得到DE∥AB,根据平行线的性质,可得∠EDC=∠ABC,再利用角平分线的性质和三角形内角外角的关系,得到DF=DB,进而求出DF的长.【答案解析】解:在△ABC中,D、E分别是BC、AC的中点∴DE∥AB∴∠EDC=∠ABC∵BF平分∠ABC∴∠EDC=2∠FBD在△BDF中,∠EDC=∠FBD+∠BFD∴∠DBF=∠DFB∴FD=BD=12BC=12×6=3.【总结升华】三角形的中位线平行于第三边,当出现角平分线,平行线时,一般可构造等腰三角形,进而利用等腰三角形的性质解题.类型二、三角形的重心3、我们给出如下定义:三角形三条中线的交点称为三角形的重心.一个三角形有且只有一个重心.可以证明三角形的重心与顶点的距离等于它与对边中点的距离的两倍.可以根据上述三角形重心的定义及性质知识解答下列问题:如图,∠B的平分线BE与BC边上的中线AD互相垂直,并且BE=AD=4(1)猜想AG与GD的数量关系,并说明理由;(2)求△ABC的三边长.【思路点拨】(1)根据BE平分∠B可知∠ABG=∠DBG,再根据全等三角形的判定定理可知△ABG≌△DBG,由全等三角形的对应边相等即可得出结论;(2)延长BA到F,使AF=BA,由AD是BC的中线,可知AD是△BFC的一条中位线,延长BE 交CF于H点,则BH垂直平分FC,可知E是△BFC的重心,由三角形重心的性质可求出AE、EH、HC的值,再根据勾股定理求出BC、EC的长,进而可得出AC的长.【答案与解析】(1)AG=GD …∵BE 平分∠B , ∴∠ABG=∠DBG ,∵BG ⊥AD ,BG=BG ,∴∠BGA=∠BGD ,∴△ABG ≌△DBG ,∴AG=GD ,AB=BD ;(2)如图,延长BA 到F ,使AF=BA ,则△BFC 是等腰三角形…∵AD 是BC 的中线,∴AD 是△BFC 的一条中位线,延长BE 交CF 于H 点,则BH 垂直平分FC ,∴E 是△BFC 的重心,…∴AE=12EC ,EH=12BE=12×4=2, HC=12FC=AD=4, ∴在Rt △BHC 中,BC=222BH HC +=13, AB=BD=12BC=13, ∵在Rt △EHC 中,EC=2225EH HC +=,∴AC=AE+EC=35.【总结升华】本题考查的是三角形重心的性质、全等三角形的判定与性质、勾股定理及相似三角形的判定与性质,解答此题的关键是作出辅助线,构造出等腰三角形是解答此题的关键. 举一反三【变式】G 为△ABC 的重心,△ABC 的三边长满足AB >BC >CA ,记△GAB ,△GBC ,△GCA 的面积分别为S 1、S 2、S 3,则有( ).A.123S S S >>B. 123S S S ==C. 123S S S <<D. 123,,S S S 的大小关系不确定【答案】B.类型三、梯形的中位线4、在直角梯形ABCD 中(如图所示),已知AB∥D C ,∠DAB=90°,∠ABC=60°,EF为中位线,且BC =EF =4,那么AB =( ).A .3B .5C .6D .8【答案】B ;【解析】解:作CG⊥AB 于G 点,∵∠ABC=60°BC=EF =4,∴BG=2,设AB =x ,则CD =x -2,∵EF 为中位线,∴AB+CD =2EF ,即x +x -2=8,解得x =5,【总结升华】此题综合运用了梯形的中位线定理、直角三角形的性质.在该图中,最关键的地方是正确的构造直角三角形.类型四、位似5、利用位似图形的方法把五边形ABCDE 放大1.5倍.【答案与解析】即是要画一个五边形A ′B ′C ′D ′E ′,要与五边形ABCDE 相似且相似比为1.5.画法是:1.在平面上任取一点O.2.以O 为端点作射线OA 、OB 、OC 、OD 、OE.3.在射线OA 、OB 、OC 、OD 、OE 上分别取点A ′、B ′、C ′、D ′、E ′,使OA ′:OA =OB ′:OB =OC ′:OC =OD ′:OD =OE ′:OE =1.5.4.连结A ′B ′、B ′C ′、C ′D ′、D ′E ′、E ′A ′.AB C DE A 1 B 1 C 1D 1E 1 A B C D E这样:A ′B ′AB =B ′C ′BC =C ′D ′CD =D ′E ′DE =A ′E ′AE=1.5. 则五边形A ′B ′C ′D ′E ′为所求. 另外一种情况,所画五边形跟原五边形分别在位似中心的两侧.【总结升华】由本题可知,利用位似的方法,可以把一个多边形放大或缩小.举一反三【变式】在已知三角形内求作内接正方形.【答案】作法:(1)在AB 上任取一点G ′,作G ′D ′⊥BC;(2)以G ′D ′为边,在△ABC 内作一正方形D ′E ′F ′G ′;(3)连接BF ′,延长交AC 于F ;(4)作FG∥CB,交AB 于G ,从F 、G 分别作BC 的垂线FE , GD ;∴四边形DEFG 即为所求.E D G FF'E'D'AB C G'。

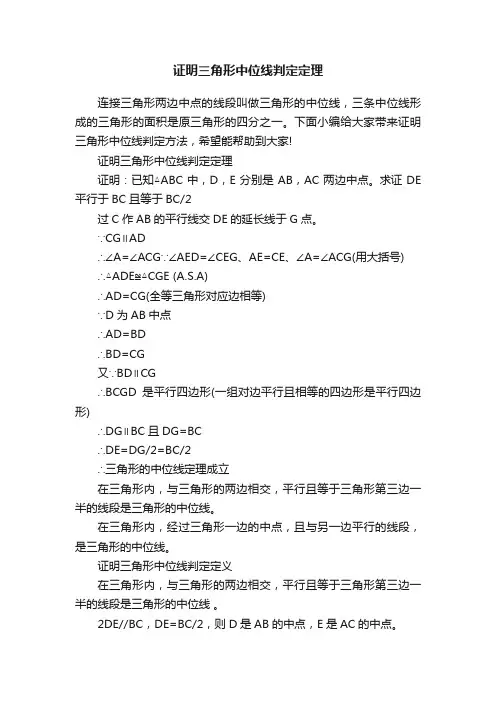

证明三角形中位线判定定理连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线,三条中位线形成的三角形的面积是原三角形的四分之一。

下面小编给大家带来证明三角形中位线判定方法,希望能帮助到大家!证明三角形中位线判定定理证明:已知△ABC中,D,E分别是AB,AC两边中点。

求证DE 平行于BC且等于BC/2过C作AB的平行线交DE的延长线于G点。

∵CG∥AD∴∠A=∠ACG∵∠AED=∠CEG、AE=CE、∠A=∠ACG(用大括号)∴△ADE≌△CGE (A.S.A)∴AD=CG(全等三角形对应边相等)∵D为AB中点∴AD=BD∴BD=CG又∵BD∥CG∴BCGD是平行四边形(一组对边平行且相等的四边形是平行四边形)∴DG∥BC且DG=BC∴DE=DG/2=BC/2∴三角形的中位线定理成立在三角形内,与三角形的两边相交,平行且等于三角形第三边一半的线段是三角形的中位线。

在三角形内,经过三角形一边的中点,且与另一边平行的线段,是三角形的中位线。

证明三角形中位线判定定义在三角形内,与三角形的两边相交,平行且等于三角形第三边一半的线段是三角形的中位线。

2DE//BC,DE=BC/2,则D是AB的中点,E是AC的中点。

证明:∵DE∥BC∴△ADE∽△ABC∴AD:AB=AE:AC=DE:BC=1:2∴AD=AB/2,AE=AC/2,即D是AB中点,E是AC中点。

在三角形内,经过三角形一边的中点,且与另一边平行的线段,是三角形的中位线。

2D是AB的中点,DE//BC,则E是AC的中点,DE=BC/2证明:取AC中点E',连接DE',则有AD=BD,AE'=CE'∴DE'是三角形ABC的中位线∴DE'∥BC又∵DE∥BC∴DE和DE'重合(过直线外一点,有且只有一条直线与已知直线平行)∴E是中点,DE=BC/2注意:在三角形内部,经过一边中点,且等于第三边一半的线段不一定是三角形的中位线!证明三角形中位线判定性质延长DE到点G,使EG=DE,连接CG∵点E是AC中点∴AE=CE∵AE=CE、∠AED=∠CEG、DE=GE∴△ADE≌△CGE (S.A.S)∴AD=CG、∠G=∠ADE∵D为AB中点∴AD=BD∴BD=CG∵点D在边AB上∴DB∥CG∴BCGD是平行四边形∴DE=DG/2=BC/2∴三角形的中位线定理成立:向量DE=DA+AE=(BA+AC)/2=BC/2∴DE//BC且DE=BC/2三角形的中位线平行于第三边(不与中位线接触),并且等于第三边的一半。

中位线的性质判定定理

中位线的性质判定定理,也称坐标平面上凸多边形的中位线性质判定定理,是一种判

定凸多边形中位线的性质的学说。

该定理是由美国数学家卡斯洛·威登于1959年提出的。

他指出,若凸多边形不具备某种特殊特征,那么在该多边形的内三角形中,它的中位线方

向和面积的性质完全取决于多边形的边界角度和边长。

具体来说,威登定理认为,若多边形不具备某种特殊特征,则它的内三角形中:

①中位线的方向是由内三角形的外角部分于多边形的边界构成的角度决定的;②中位

线的长度完全取决于内三角形的边来构成的三边的长度;③中位线的面积完全取决于下列

公式:S=a2b2−[(a2+b2−c2)/2]2,其中S是三角形的面积,a、b、c分别是该三角形的三

条边的长度。

三角形中位线性质判定定理主要用于凸多边形在坐标平面上的分析研究。

它可以帮助

人们快速判断凸多边形内三角形的面积大小,从而加快分析凸多边形相关结构的速度和效率。

因此,该定理对于几何学及数学分析研究具有广泛的应用,是平面几何研究的基本定

理之一。

三角形中位线定理的作用三角形中位线定理是三角形几何中的一个重要定理,它描述了三角形中位线的性质和关系。

这个定理在解决三角形相关问题时具有重要的作用,可以帮助我们更好地理解和分析三角形的性质。

首先,让我们来了解一下什么是中位线。

在一个三角形中,中位线是连接每个顶点与对边中点的线段。

一个三角形有三条中位线,它们互相交于同一个点,这个点被称为重心。

根据中位线定理,三角形的每条中位线长度等于对边的长度的一半。

也就是说,如果我们将三个中位线分别记作m1、m2和m3,三角形对应的边分别为a、b和c,那么我们有以下的关系式:m1 = 0.5a,m2 = 0.5b,m3 = 0.5c。

中位线定理的一个重要性质是,三角形的重心是三条中位线的交点。

重心是三角形的一个特殊点,它将三角形分成六个小三角形,每个小三角形都有相同的面积。

这个性质对于计算三角形的面积非常有用,我们可以通过计算其中一个小三角形的面积并乘以6来得到整个三角形的面积。

通过应用中位线定理,我们可以解决一些与三角形有关的问题。

例如,我们可以利用中位线定理计算三角形的面积、判断一个点是否在三角形内部、证明三角形的相似性等等。

中位线定理是用来辅助证明其他定理的重要工具,通过应用中位线定理,我们可以更好地理解和应用其他几何定理。

除了在解决具体问题时的指导作用,中位线定理还有一些直接的实际应用。

例如,在建筑工程中,我们需要确定三角形的重心以便在建造支撑结构时找到合适的平衡点。

此外,中位线定理还可以应用于计算机图形学、地理学等领域。

总之,三角形中位线定理是一个在解决三角形相关问题时非常有用的定理。

它帮助我们理解了三角形中位线的性质和关系,并可以用于解决一系列与三角形有关的问题。

通过应用中位线定理,我们能够更好地分析和理解三角形的性质,推导出其他重要的几何定理,以及在实际应用中应用相关概念和方法。

任意三角形中位线定理1.引言1.1 概述概述三角形是几何学中的重要概念,它由三条边和三个顶点组成。

我们可以根据角度和边的长度来分类不同类型的三角形,例如等边三角形、等腰三角形和一般三角形等。

在本篇长文中,我们将重点讨论任意三角形中的中位线定理。

中位线是连接三角形的一个顶点和对边中点的线段。

我们将介绍中位线的定义和性质,并详细阐述中位线定理的表述、证明和应用。

中位线定理是关于三角形中位线的一个重要定理。

它揭示了三角形中位线和三角形边的关系,并且具有很多重要的应用。

在本文中,我们将探索中位线定理的证明过程,并讨论它在几何学和实际问题中的应用。

通过研究和理解中位线定理,我们可以深入了解三角形的性质和特点。

这对于几何学的学习和问题解决都具有重要意义。

我们将从基础的定义和性质开始,逐步引入中位线定理的概念和应用,希望读者能够通过本文更好地理解和运用中位线定理。

接下来,我们将在正文部分详细介绍任意三角形的定义和中位线的定义和性质,以便为后续的中位线定理的讨论做好准备。

通过系统而全面的阐述,我们希望读者能够对中位线定理有一个清晰的认识,并能够灵活运用它解决相关问题。

在结论部分,我们将对中位线定理进行准确的表述,并给出具体的证明和应用示例。

这将进一步巩固读者对中位线定理的理解和运用能力。

总之,本文将从引言、正文和结论三个部分系统地介绍任意三角形中位线定理。

通过详细的讲解和实例的引导,我们旨在帮助读者更好地理解和应用这一定理,进一步提升几何学的学习和问题解决能力。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构的设计旨在使读者能够清晰地理解任意三角形中位线定理的内容。

本文分为引言、正文和结论三个部分,下面对各个部分进行简要说明。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个子部分。

在概述中,将简要介绍任意三角形中位线定理的背景和重要性。

通过引入这个概念,读者可以对该定理的应用和实际意义有一个初步的了解。

在文章结构中,将对整篇文章的结构进行总体的安排和描述,使读者能够预期文章的组织方式和内容概况。

三角形中位线定理

内容-----

中位线:连接三角形两边中点的线段叫做三角形的中位线.

三角形中位线定理:三角形的中位线平行与第三边,且等于第三边的一半.

(1)三角形共有三条中位线,并且它们又重新构成了一个新的三角形.

(2)三角形中位线定理的作用有二:位置关系:可以证明两条线段平行;数量关系:可以证明线段的倍分关系.

由三角形中位线定理还可以推出:

①三角形三条中位线组成一个三角形,其周长为原三角形周长的一半;

②三角形三条中位线将原三角形分割成四个全等的三角形;

③三角形三条中位线可从原三角形中划分出面积相等的三个平行四边形;

④三角形任两中位线的夹角与这个夹角所对的三角形的顶角相等.

应用-----

【例题】如图1所示,在△ABC中,D、E分别是AB、AC上的点,且BD=CE,M,N分别是BE、CD的中点,过M、N的直线交AB于P,交AC于点Q.

求证:AP=AQ.

【分析】欲证AP=AQ,可考虑证明.根据题设条件,可取BC的中点F,连结FM,FN,(如图2)则MF、NF分别是△BCE和△BCD的中位线.利用BD=CE 易证FM=FN,从而,由平行线的性质可知,于是成立,进而结论成立.

【证明】取BC的中点F,连结FM,FN,

由条件知:MF、NF分别是△BCE和△BCD的中位线,

所以FM∥AC,FN∥BD,.

所以.

又因为BD=CE,所以FM=FN.

所以,,所以,所以AP=AQ.

【评注】若已知条件中有中点,常取某一边中点,构造三角形的中位线,运用三角形中位线性质定理得到某些线段相等或角相等.。

三角形的中位线与高线三角形是几何学中最基本的图形之一,它由三条边和三个角所组成。

在三角形中,有两条特殊的线段,它们是中位线和高线。

本文将探讨这两条线段的特点和性质。

一、中位线中位线是三角形中连接三角形两边中点的线段。

对于任意三角形ABC,连接AB的中点M,连接BC的中点N,连接AC的中点P,则三个中点连线MN、MP和NP交于一点O,且O是中位线的交点。

中位线有以下几个重要的性质:1. 中位线的长度等于边平分线的长度:在任意三角形ABC中,中位线MN的长度等于边AB上的边平分线,中位线MP的长度等于边AC上的边平分线,中位线NP的长度等于边BC上的边平分线。

2. 中位线的交点是重心:在任意三角形ABC中,中位线MN、MP和NP的交点O是三角形ABC的重心。

重心是三角形的几何中心之一,它被定义为三角形三条中位线的交点。

3. 重心将中位线按1:2分割:对于任意三角形ABC中的重心O,它将每条中位线按照1:2的比例分割,即AO:OM=BO:ON=CO:OP=1:2。

二、高线高线是从三角形的顶点向底边所引的垂线。

对于任意三角形ABC,从顶点A向边BC引一条垂线AH,则线段AH即为三角形ABC的高线。

高线有以下几个重要的性质:1. 高线长度相等:在任意三角形ABC中,从顶点A引的高线AH 与从顶点B和C引的高线BH和CH的长度相等。

2. 高线的垂足在底边中点:在任意三角形ABC中,高线AH、BH 和CH的垂足分别为D、E和F,且D、E和F分别是边BC、AC和AB的中点。

3. 高线和底边的关系:在任意三角形ABC中,高线AH与底边BC 的延长线交于点M,且AM是BC上的中线。

同理,高线BH和CH与底边AC和AB的延长线交于点N和P,且BN和CP分别是AC和AB 上的中线。

综上所述,中位线和高线是三角形中具有特殊性质的线段。

中位线连接着三角形的中点,而高线连接着顶点与底边之间的垂线。

它们的长度和交点位置对于三角形的性质和构造具有重要的作用。