张永和《平常建筑》

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:6

: 【中国著名建筑师简介——张永和】Print this page1.【中国著名建筑师简介——张永和】Copy to clipboard Posted by: 红与蓝Posted on: 2003-06-09 06:12从本次开始,我向大家介绍一下中国一些著名的建筑师及他们的作品和论文希望大家在关注国外大师的同时,把目光往国内转移,在中国有不少优秀的建筑师,他们的作品,更符合我们老百姓的口味。

【中国著名建筑师简介——张永和】姓名:张永和性别:男出生地:北京最高学历:硕士毕业学校:美国伯克利加利福尼亚大学建筑系现任职称:非常建筑工作室主持建筑师,北京大学建筑学研究中心教授所在单位:非常建筑工作室,北京大学简历:1978年-1981年南京工学院建筑系学生*-1983年美国保尔州立大学建筑系获得理学学士学位*-1984年美国伯克利加利福尼亚大学建筑系获得硕士学位2.Re:【中国著名建筑师简介——张永和】[Re: 红Copy to clipboard 与蓝]Posted by: 红与蓝Posted on: 2003-06-09 06:12美国进步建筑奖1996作为8名中国建筑家之一入选日本《世界之建筑家581人》1994美国圣路易斯华盛顿大学:Steedman建筑旅行研究奖金(去欧洲、亚洲考察一学年)1992-93美国纽约建筑联盟:青年建筑师论坛奖1992美国建筑师协会旧金山分会/旧金山建筑基金会:旧金山洛杉矶3X3+9设计竞赛获胜者1991日本新建筑国际住宅设计竞赛佳作奖1991美国密西根大学:Walter B. Sanders设计教学研究奖金1988-89 美国"从桌子到桌景"概念性物体设计竞赛一等奖1988日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖1986美国建筑师协会印地安那波利斯分会"纸上建筑"竞赛荣誉奖1986美国伯克莱加利福尼亚大学:Bakewell & Brown和Bakewell & Weihe建筑画奖1984美国建筑师协会/基金会奖学金1983-84美国金钥匙荣誉协会终身会员19823.Re:【中国著名建筑师简介——张永和】[Re: 红与Copy to clipboard 蓝]Posted by: 红与蓝Posted on: 2003-06-09 06:141.润唐山庄集合住宅基地状况:深圳银湖一块山地使用要求:集合住宅。

景观设计必读书目——(个人推荐)曾有学生问我读什么景观书好呢?其实对于做园林设计来说,知道的东西越杂对设计越有帮助!但必竟大学几年时光有限,能认真的去看几本书定当会有所收获的。

所列书目全凭个人感觉,主要是针对本科学生学习而推荐!其实书目并不在多读精为好!有时读个几遍才会品出味道来!《园冶》计成中国建筑工业出版社(园林人最为熟悉却又是最为陌生的一本书,能通读至尾的而又能读懂的没有多少人!)《从概念到形式》格兰特.w.里德美国风景园林设计师协会著中国建筑工业出版社(推荐初学园林者要好好研读的一本书!)《图解思考--建筑表现技法》保罗.拉索著,中国建筑工业出版社(徒手画草图图解技能辅助建筑设计思考的基础理论专著,园林者需要借鉴之)《风景园林设计要素》诺曼.布恩著中国林业出版社(每一个刚刚接触园林设计的人都应该读这本书,从中能发现园林设计的乐趣与魅力!)《风景园林设计》王晓俊编江苏科技出版社(一版再版证明这本书有多有用了!)《景观设计学》著:西蒙咨译:俞孔坚中国建筑工业出版社(每一段话每一个字都是为景观设计而写的,没有废话,只有精辟!)《人性场所:城市开放空间设计导则》 Clare Cooper Marcus; Carolyn Francis 主编俞孔坚、孙鹏、王志芳等译中国建筑工业出版社(设计是为谁服务的呢?要关注于人的行为与活动,从而来引导和控制设计。

被列为做园林设计必研读的一本书)《大众行为与公园设计》(美)拉特利奇著王求是,高峰译(也是一本将人的行为习惯与设计相结全的经典著作,其对设计者的影响要远比人性场所要早,可惜没有再版!)《建筑空间组合论》彭一刚著中国建筑工业出版社(谈空间的一些方法都能从这本书里找到,简单而又实用!园林的空间组合其实并不比建筑少多少)《中国古典园林分析》彭一刚著中国建筑工业出版社(运用建筑构图及近代空间理论的某些基本观点对传统造园手法作系统而深入地分析)《外部空间设计》芦原义信著尹培桐译(有人说日式景观思想根源来源于此,120页的书包含的容量却是1200页)《西方现代景观设计的理论与实践》王向荣林菁(西方现代景观设计理论梳理最全的一本书!)《苏州古典园林》刘敦桢著中国建筑工业出版社(曾有一个想法拿着这本书,对着照片去苏州园子里对照一下看看有什么变化!图文价值套用俗语是五颗星)《园林美与园林艺术》余树勋著中国建筑工业出版社(园林与艺术结合的体现)《交往与空间》扬.盖尔著中国建筑工业出版社(有人这样评价:这本书他用了25年才写完,而你只用3个小时就能看完。

浅析张永和的“基本建筑”作者:李淑怡来源:《西部论丛》2019年第16期在全球浪潮的冲击下,传统文化和建筑正在逐渐消减影响。

在商业社会,奇观文化中,建筑学陷入了争奇斗艳的尴尬风气,这时对建筑的本质的回归与关注,就变得尤为重要。

张永和的“非常建筑”意为非常规的建筑,但在人们开始追逐地标建筑时,平常建筑也就变成了非常建筑。

在看完对张永和的《非常建筑》后,我感受到张永和对待建筑始终是一个理智且坚定的人,在我的理解中,他认为的建筑不是一幢房子,而是提供生活的空间,生活始终是他不变的关注点。

并且他在书中曾说过“让建筑回到建造,成为建筑的建筑。

”“建筑就是建筑本身,是自己的存在。

”看到这时,我产生了疑问:什么才是基本建筑?建筑本身的概念又是什么?在《作文本》中,张永和在写窥视剧场时提到人用看来认知空间的关系,空间关系影响人的视觉经验。

我认为这里的视觉经验也就是指人的感受,產生了个人化的视觉空间和时间,形成了人与空间的联系。

在剧场中,空间引导了人的轨迹,设计的其实是一种逻辑关系。

这种个人化的感受,必定是独一无二的。

谈到这里我想到了另一个哲学问题,就是任何语言都不能将一个人的思想完全传达给其它人,因为人的思谁都具有主观性,用文字语言表达出来后,同样的内容被不同的人的主观所理解,这产生的理解一定是会存在差异的。

由此可见,同样的建筑因为不同人的主观视觉经验,空间的含义也不同,建筑不再是一个固态的房子,而是具有基本形态的一个意识空间。

从这种意义上来讲,建筑其实是情感与文化的一种载体。

《作文本》中还提到了烟斗。

烟斗作为一个物体,剖开后放在手里形成了统一,变成了一个概念性的物体。

张永和在面对现实以单体与异化作为思考与质变的出发点,但到了后期,他开始怀疑旧有的建筑途径是否能通向新建筑,以及实体建筑是否能回答真正的建筑问题。

在这一阶段中,他介绍了垂直玻璃宅,垂直玻璃宅面向江边却没有窗户,采用混凝土墙体,内部的楼板和屋顶都是玻璃材质。

建筑从生活中来 -- 张永和蹬蹬蹬爬上四楼,在北京计算机一厂C座最高一层楼梯处站定,迎面看到的是老式建筑中常见的白色墙壁,白墙上竖着雕刻了四个小字:非常建筑。

仔细一看,耐人寻味:“非”的右侧中段缺了一小竖;“常”中间的“口”字右边一竖也没刻;“建”的左侧没交叉;“筑”的“非常之处”最好认—“工”字凸出墙面,很像一个大写英文字母“Z”。

“真像个谜面儿啊。

”记者心想。

而它的谜底,属于张永和先生—一位很有意思的建筑师。

在张永和看来,建筑最大的魅力是“想象一个空间,自己能进去。

”等候张永和先生之际,他的夫人鲁力佳老师,也是1993年非常建筑成立时的另一位创始人,带我们重看了一遍那四个小字,“成立之初就这么设计的,不过那时是平面的,搬到这里后做了凹凸的处理。

”可不,再仔细看,凸出部分正是FCJZ—“F”是“非”右侧下方部分;“C”是“常”里少了一竖的“口”;“J”是“建”的左侧结构;“Z”是“竹”字头下的左侧结构—“非常建筑”的四个英文首写字母,正好嵌到这四个汉字的结构中,着实奇思妙想。

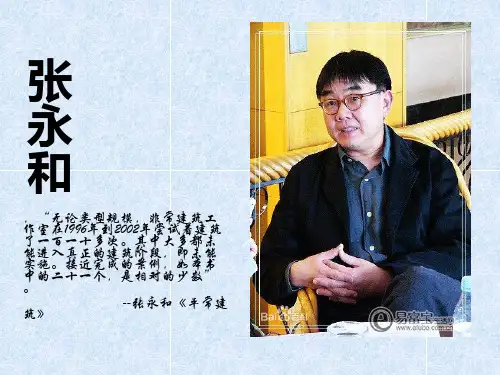

温文尔雅、说话间常带着老北京儿化音的张永和,与建筑结缘之路也堪称中西合璧。

1956年,他出生于北京,父亲是人称“设计了半个北京城”的张开济,作品有天安门观礼台、钓鱼台国宾馆等。

30年前,别人提起他也许会说:这是张开济的儿子。

而今天人们讲起他,会说他是“中国当代建筑之父”。

张永和1977年考入南京工学院建筑系(现东南大学建筑学院),1981年赴美留学。

1986年荣获日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖第一名。

1989年成为美国注册建筑师。

2005年9月任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任。

2010年参演《中国国家形象宣传片》。

他也是有“建筑界诺贝尔奖”之称的普利兹克奖首位中国评委。

“我盖个房子想进去看、进去住,那是最大的动力。

”他认为,建筑关心的是人的生活,会起到引领生活的作用,建筑师在构思时会“想象它跟今天过的生活不太一样。

中国当代建筑师解读——张永和及其非常建筑工作室作为中国当代建筑界的海归派元老级人物,张永和在2000年第七届威尼斯国际建筑展上的亮相,带领了中国当代建筑正式登上了国际建筑舞台,他和他的非常建筑是上个世纪90年代的拓荒者。

但有人认为,非常建筑的设计,在外观上没有那种给人视觉带来冲击的形式,缺少一种应该有的个人风格。

对于这个的解释,西方评论家在评论崔健时说过,他最大的贡献不在于他的作品有多么重要,是他在不断地扩展摇滚乐在中国意识形态中的空间。

而张永和的非常建筑最大的贡献也不在于他的作品有多么重要,而是他在不断扩展实验建筑在中国建筑产业中的空间。

对于张永和的评价,需要把他纳入到所涉及的多重工作中去把握。

他所起步的阶段正好是文革一段荒凉的时代之后,资本主义市场经济逐步全球化,亚太地区经济繁荣加剧,条件促使了新一代的建筑师开启建筑创作的新视野。

受到西化思想的熏陶,又对中国的传统及当代文化保持着浓厚的兴趣,他通过实实在在的建筑实验研究,探索着中国当代建筑的道路。

起初的张永和,着眼的是建筑空间的思考,还属于空想阶段。

《非常建筑》中讲到自行车与建筑的空间移位,讲到电影与建筑的空间叙事,都是跨领域的发散思考,就好像一个能有所为的艺术家童年的丰富想象经验。

他的这种自我思维打开的方式,可以让一个建筑设计者逐渐培养起对自身经历和生活环境的敏锐与洞察力,对生活深入细致的观察,和对人们活动每一个细节及其意义的研究来体察环境与人之间的相互关系。

这些都是纯概念。

从这些概念中我们可以感知,张永和的建筑是从生活的经历和感受出发,在他的设计中没有过多抽象的定义。

而后,概念与建造得以实现。

席殊书屋的设计中,自行车与书架拼贴而成的“书车”,是街上车流在书店中的延续,赋予了书店一定的城市性。

书车为背靠背的双层书架,与原建筑的墙体厚度相同,又成为了活动的书墙,任意转换它们的位置可以获得书店内空间的变化,这样空间的灵活性就模糊了基地小的局限。

一年级A必看(与课程相关)B推荐(建筑素养)A1《建筑师的20岁》作者: 东京大学工学部建筑学科安藤忠雄研究室编译者: 王静王建国/ 费移山出版社: 清华大学出版社推荐理由:浅显易懂,整本书洋溢的是建筑界巨人对建筑学的热爱和坚持,具有感染力。

2《型和现代主义》作者: 贾倍思出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:对于大一的构成课时非常好的参考资料,对训练造型能力、表现手段很有帮助。

比起清华出的那本构成书要好不少,有意思的多。

但是图片够多够好容易让低年级同学落入简单的抄袭,还是应该学习造型的逻辑方法。

3《外部空间设计》作者: 芦原义信译者: 尹培桐推荐理由:每年大一要做的一个课程设计,但是找到有点难,必看的。

4《交往与空间》作者: (丹麦)盖尔出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:本书从住宅到城市的所有空间层次上详尽地分析吸引了人们到公共空间中散步、小憩、驻足、游戏,从而促成人们的社会交往的方法,提出了许多独到的见解。

是在讨论空间的基本问题。

5《建筑:形式、空间和秩序(第二版)》作者:程大锦出版社:天津大学出版社推荐理由:10楼就有,很多高年级同学有,够基础从一个点讲起,够厚够打基础,够分量。

这种书是要反复的翻反复的看的大一看大三也要看,一遍掠过不如不看。

觉得基本功差的同学尤其推荐。

相类似的书其实挺多的像彭一刚的《建筑空间组合论》,与它显得枯燥。

6《DOMUS》杂志推荐理由:出了中文版后,中国的建筑人很有福,大一的同学常翻翻DOMUS的近期杂志,了解建筑界设计界关注的人物关注的问题,如今不知道Koolhaas 、Zaha是谁,枉学建筑。

杂志很好很好,笔者的最爱。

B1《勒•柯布西耶与学生的对话》作者: (法)勒•柯布西耶基金会出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:勒•柯布西耶,一个学习现代建筑的人无法绕过的名字,就像读哲学的人绝对绕不过康德。

阅读柯布西耶是一种奇怪的感觉复杂、悖别、矛盾,还是那句话他是一枚种子。

0U E STl0N&A N SW E R壹尊塑……一一一一一一一一一…一一一…一一……一一…一…~一.一一造非常建筑——访麻省理工学院建筑系前主任张永和技术是麻省理工学院的长项,建筑师直该如何『r确利用这些技术来设计出更为宜居的而不足花式的建筑,这就是麻省理T学院建筑系的目标。

曩2/口规#曩*/&目#—L.中国,一场咀低碳经济为核心神1上产业革命已经出现,其中的绿色建筑更是米势汹涌。

在上海世博会的园区内,所有的场馆建筑都以生态可持续为基本宗旨,呈现出最精彩、最前船井且蜃为适用的绿色建筑技术。

中国馆推出了自培阳体系队亚半室外玻璃脚,而世博主题馆则章出了地埠热泵来最大程度的实现环保功催.世博中心采用丁先进的幕墙系统,西班牙馆斜使用r竹子和半透明纸的材料,而上海企业联台馆更是在建筑内部采用大量技术组件作为建筑的基本元素,采用高强度.轻量且环保的可回收聚碳酸酯塑料作为建筑材料.同时通过透明的塑料管充分展现出立体L E D灯的效果,使樽整十馆的外立面能够不断地变换色彩与图形.而热能转电能的先进太阳能技术以厦喷雾装置更增强了整个馆建筑的功能性。

而作为上海企业联台馆主持建筑师的张求和充分将其低碳环保的理念融人了整个建筑设计之巾。

作为非常建筑工作室主持建筑师的张永和,在现实中如何队科技来建造设计出更低碳,更宜居的建筑已经成为他时捌都在思考的事情。

《科技倒韭》:证能具体谈一谈在上海企业联合馆中.墨如何将怔碟节能的理念和技术融^其中的吗?薰糸轴挖们在馆中采用了银多技术,包括搏整十建筑底层槊空.使排队等候的人们所处的环境台比较好.在具体柏拄术方面.我们采用了一种比较新的高效太阳瞻采集技术,耕热能采集到一起再梅其转变为电能。

在晨馆的建筑屋顶上有一块1600平方米的太阳缒集热屏,收集太刚能生成95℃的热水.通过超低丑新技术发电。

此外还有雨水的收集创新.整十展馆场地范国内的雨水都能得到叫收.通过机淀,过滤和存储等技术处理之后,可咀作为场馆内的日常州水.更能够为喷葬方案提供水耀。

建筑学必读的十本书籍推荐爱因斯坦说:在所阅读的书本中找出可以把自己引到深处的东西,把其他一切统统抛掉,就是抛掉使头脑负担过重和会把自己诱离要点的一切。

下面小编整理的建筑学必读的十本书籍推荐给大家,希望对你们有帮助。

1、《作文本》作者:张永和出版社: 生活•读书•新知三联书店推荐理由:中国先锋建筑师张永和的作品,说是文学的也好建筑的也好,阐述了张20年的建筑思考,看贯了建筑学著作的陈词滥调,看看张永和的建筑世界吧。

2、《现代建筑/世界建筑史丛书》作者: 曼弗雷多塔夫里 / 谢有顺出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:本书描述了近百年来建筑与城市设计领域内的沧桑变化。

在过去的一百多年中,建筑领域内所发生的变化如此之快和如此复杂是史无前例的。

所有这些变化、试验与融合都是在这卷丰富的著作中所要讨论的内容。

3、《欧洲现代建筑解析--形式的逻辑》作者: 丁沃沃等编出版社: 江苏科学技术出版社4《欧洲现代建筑解析:形式的意义》作者: 丁沃沃等编出版社: 江苏科学技术出版社5、《在投影之外\:文化视野下的建筑图学研究》作者: 吴葱出版社: 天津大学出版社推荐理由:建筑图是建筑形式信息交换中的重要媒介和手段,也是建筑师的内部思维工具,这是一个丰富的多彩的大家族,各个具体、丰富、生动的形式,对应不同的功能、目的和意义。

6、《设计的开始》作者: 王澍出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:王澍,一个60年代出生的建筑家,他的建筑活动就如其所生的年代一样矛盾而敏感。

在这本书里,建筑与写作是两条永远平行但并不互相解释的线索,全部含义都指向:通过某种建造房子的活动,一个人如何实现自觉,从自觉其所说的语言开始。

7、《平常建筑》作者: 张永和出版社: 中国建筑工业出版社推荐理由:不多说8、《文学将杀死建筑:建筑、装置、文学、电影》作者:董豫赣出版社:中国电力出版社推荐理由:该书由作者历年来在各类杂志上发表过的40余篇论文里挑选出的17篇组成,所有文章均以建筑学为核心,广泛地牵涉到文学、绘画、雕塑、电影等相关学科,合适拓宽视野。

中国传统建筑文化与“非常建筑”张永和目录一、张永和简介二、张永和部分作品欣赏1、运河上的院子别墅区之泰禾俱乐部2、生态竹院宅3、拓扑景框——柿子林会馆三、个人心得(中国传统建筑文化与“非常建筑”张永和)1中国传统建筑形式的一定发展2中国传统建筑材料的沿用3中国生态建筑的发展摘要:张永和是中国知名建筑设计师,其设计思想受到一定程度上外国文化的影响,结合中国传统建筑文化,设计作品风格明显,并对未来生态建提出一定理念。

本文通过对建筑师张永和的了解,对中国未来建筑发展趋势进行一定建议。

关键词:张永和/建筑形式/建筑材料/生态建筑一、张永和简介张永和,中国建筑师,建筑教育家,非常建筑工作室主持建筑师;美国注册建筑师;美国伯克利加利福尼亚大学建筑系硕士;北京大学建筑学研究中心负责人、教授;2002年美国哈佛大学设计研究院丹下健三教授教席;2005年9月就任美国麻省理工学院(MIT)建筑系主任。

发表作品1997年出版《非常建筑》作品专集,2000年出版《张永和/非常建筑工作室专集1、2》。

在国内的学术刊物上多次发表学术文章,并先后在法国的《今日建筑》,意大利的《瞬间艺术》,日本的《新建筑》,《空间设计》,美国的《进步建筑》及《建筑》,韩国的《空间》,《韩国建筑师》,英国的《世界建筑》,《AA档案》等杂志及美国的《慢空间》一书中发表作品及文章。

所获荣誉美国金钥匙荣誉协会终身会员1982美国建筑师协会/基金会奖学金1983-84美国伯克莱加利福尼亚大学:Bakewell&Brown和Bakewell&Weihe建筑画奖1984美国建筑师协会印地安那波利斯分会“纸上建筑”竞赛荣誉奖1986日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖1986美国“从桌子到桌景”概念性物体设计竞赛一等奖1988日本新建筑国际住宅设计竞赛佳作奖1991美国纽约建筑联盟:青年建筑师论坛奖1992作为8名中国建筑家之一入选日本《世界之建筑家581人》1994主要作品:运河上的院子、长城脚下的公社、唐润山庄集合住宅、玻璃洋葱西餐厅、中国科学院晨兴(MORNINGSIDE)数学中心、西南中试产业化基地、生态竹院宅、四影室、韩国破周出版社、上海涵碧湾花园、北京泰禾会所山语间别墅等。

平常建筑——张永和基本密斯密斯·凡·德·罗的“上帝存在于细部之中”首先让我想到的是他的巴塞罗那馆中的钢柱:十字形横截面,由除了铆钉螺栓外16个部件拼装而成。

还有他的吐根哈特宅中的玻璃幕墙:可用电动装置使之沉入地下室。

相信密斯在这些精巧的细部中曾与上帝谋面。

后来发现密斯与上帝有着一种更广泛的接触。

这种接触可以在一张图中得到印证:密斯1923年砖宅的平面。

不是现在能见到的他本人画的那张草图,而是德国建筑史家维尔纳·布莱泽(Werner Blaser)重绘的那张:平面上的每一块砖都精确地画了出来。

该图所剖的标高显示:所有墙均为两砖厚。

图面上垂直向的墙都是砖的长边向外。

墙厚由两块长边平行于墙面的砖夹一块长边垂直于墙面的砖构成。

水平向的墙都是砖的短边向外。

墙厚由两块长边垂直与墙面的砖构成。

还有两个厚实的砖体。

其中之一有一凹进处,该是示意壁炉。

灰缝横竖拉通。

此外对它们没有更多了解。

我们从图中可以得出砖宅墙的特征:传统的英式砌法,砖的长边与砖的短边在墙面上层层交替。

即民间俗称的一顺一丁或满丁满条。

两堵相互垂直的墙的搭接方法:同一层上,一墙面上砖的长边外露,垂直于它的另一墙面上必然是短边外露。

图中表示的砖层为垂直向墙面露长边,水平向墙面露短边,意味着在它上面或下面一层这个关系便会调换过来。

所有墙的长度是以砖为模数确定的。

墙上没开任何洞口。

工人几乎能够直接按照这张图来施工。

而砖宅是研究性的设计,可以说它的施工在纸上已完成。

即这不是施工图而是施工本身。

没有了施工图的烦琐,也没有复杂的节点或精巧的细部,这张图更清晰地体现出来的是密斯建筑一种基本的、普遍的精确,砖宅平面图只限定了建筑的四个质量:一、材料:砖;二、建造:砖的砌筑方法;三、建筑的形态,即房屋构件之间的关系;主要是墙的独立性、连续性以及墙与墙之间的交接,玻璃窗与砖墙的节点除了轴线对齐外没有更多交待,从透视图看,玻璃是通过窗框(很可能是钢的)固定在砖墙上的;四、建筑的空间:开敞和连续的房间;作为围护的砖墙在空间中还起导向作用,随着其中三堵向外作概念上的无限延伸,墙有着将空间从室内导向室外,从中心导向边缘的趋势。

密斯设计砖的住宅,但没有在平面上描述家居与建筑的关系。

它仅暗示了功能分区,通过不同尺寸空间的分布。

密斯不讨论建筑的使用是否说明他认为上述的四个质量已构成了建筑的物质存在?砖宅平面如抽象绘画般的构图,显示了现代美术对密斯的影响。

但平面的艺术性不等于建筑的艺术性。

人在建筑中看不到平面,看到的是非构图性的材料、建造、形态与空间。

并非在说构图毫无意义,它是通往建筑的媒介之一,但不是建筑本身的质量。

事实上,密斯的透视图已化解了自己的平面构图。

我最终的兴趣并不在于密斯,而是想通过密斯分析一个更广泛的现象:一个将建造而不是理论(如哲学)作为起点的设计实践。

也是一种建筑定义:即建筑等于建造的材料、方法、过程和结果的总合。

就这个定义而言,建造形成一种思想方法,本身就构成一种理论,它讨论建造如何构成建筑的意义,而不是建造在建筑中的意义。

在这种实践中,建筑设计过程从材料、方法、形态、空间到材料、方法、形态、空间;失去了从概括到具体、从概念到操作的线性发展。

这种实践的产品可以是合理的平常:基于建造规律而设计的建筑常将普遍与普通并列;也可以是非常的合理:在材料、方法、形态与空间上有所突破。

材料与建造密斯的砖宅中另一种主要材料是玻璃。

大面积的玻璃,从地面到顶棚,从墙到墙。

密斯设计砖宅的四年后,在1927年,彼艾·夏柔(Pierre Chareau),法国家具设计师、建筑师,开始设计一幢住宅,后被称为玻璃宅。

玻璃宅的名字很容易令人想像到一个透明的建筑。

而夏柔的设计是半透明的,因为使用了当时刚出现不久的玻璃砖作围护材料。

磨砂、喷吵、压花等加工技术使平板玻璃也有半透明的可能。

我国过去则用纸作半透明材料。

但与平板玻璃相比,玻璃砖的厚度更接近砖,常为8cm;多呈方形:19cm×1 9cm。

因此也像砖一样,工匠可以将其握在一手中,另一手持瓦刀。

通过这个操作方法,人的尺度便被带入建筑(砖、尺度、建筑的关系是20年前初学建筑时听建筑师父亲讲的)。

而且也用砂浆砌筑。

因此,就厚度、基本砌筑单元及视线不可透性,玻璃砖墙都接近砖墙而不同于玻璃幕墙。

玻璃幕墙的概念值得分析:幕是窗帘或幕布,为织物,一般不是全透明。

平板玻璃与幕相比是因为这种玻璃产品的厚度按毫米计算尺寸面积。

幕墙的墙字说明玻璃成为主要空间围护材料。

由于平板玻璃构成的建筑界面与墙并无其他共同的性质,且更是一个超大面积的窗,不妨叫它作幕窗。

曾经有过窗墙的说法,表明窗与墙概念上的重叠。

就建筑围护保温隔热的功能而言,平板玻璃更无法满足要求。

如此说,传统单层的玻璃幕墙去掉墙称玻璃幕也许更准确。

而玻璃砖墙则是名副其实的玻璃墙。

是否可能有其他形式的玻璃墙?平板玻璃能否用来作墙?通过北京中国科学院晨兴数学中心的建筑设计,非常建筑工作室对以上两问题进行了探索,其产品是一个用两层平板玻璃构成的围护体系。

双层是为了改善玻璃的保温性能,同时创造了墙的厚度。

外侧的玻璃是透明的,内侧的是半透明的,因此不同于实墙,这种围护的厚度可被透视。

内侧的半透明玻璃也可以理解为是外侧透明层的幕。

在图纸上,我们将此种围护标明为玻璃墙,于是带来一场给一个建筑构件定义的争论。

业主与施工单位先习惯性地加了幕字,但很快意识到并不准确。

他们认为幕墙重要的性质之一是玻璃在楼层之间的连续。

我们设计的围护则层层分开。

仅此一点,已不构成幕墙。

此定义与目前某些规范吻合,虽然我们不如此认为。

他们也难认同玻璃墙,尽管很平常,但不在通用的建筑词汇之内。

于是施工方提出玻璃隔断。

而隔断又限于指室内的非承重墙体……对于玻璃隔断,我们也曾有过思考。

去年完成的一个办公空间室内设计中,我们使用了上半部半透明下半部透明的玻璃隔断。

不过出发点并不只是对墙的定性而更是满足使用上的需要。

传统的开敞办公室通常使用矮隔断将室内空间的下部分割封闭,以排除干扰的名义切断了员工与日光、景观、大空间和同事们的联系。

只有当他们放下工作起身时,这些联系才得以恢复。

开敞办公室因此并不真正开敞。

如把矮隔断翻到上面去,既减少了走动人流对工作的影响,又保持了开敞空间的下半部——人在伏案工作时经历的那部分,视野上的开敞。

上部半透明下部透明的玻璃隔断于是出现。

问题:隔断与幕墙是否存在本质的区别?关于玻璃,瑞士建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)在布列根兹美术馆的设计中提出了不同的问题。

建筑的主体为三层钢盘混凝土盒:由三道承重墙支撑,相互脱开,顶部开敞且封以半透明玻璃顶棚。

其外围护是半透明玻璃:由独立的钢框架支撑,钢框架形成玻璃混凝土墙之间的距离;稍有倾斜的玻璃板呈鳞片状用钢夹固定,片片之间均有空隙。

建筑师通过如此设计达到两个目的:一、调节展厅内的光线,日光从四面通过外层玻璃进入玻璃顶棚上部的空间,再通过顶棚均匀地分布入展厅。

顶棚成为一个自然的发光天棚,所有墙面均留给展品;二、透气的玻璃鳞墙调节室内的温度,同时室内空间仍保持封闭,好像人的皮肤可以呼吸。

因此玻璃鳞墙也是玻璃皮墙。

当然,鳞是一种皮。

联想到另一瑞士建筑师事务所——赫佐格和德默隆(Herzog & de Meuron)——使用玻璃的方法:当他们改扩建瑞士巴塞尔市一个名为SUVA的旧建筑时,在原有的砖石墙面外加设了一层玻璃,玻璃层的一部分与现有窗子的下部对应,可开启,透明;另一部分半透明,起到缩小原来窗户以及遮阳的作用。

通过玻璃来讨论材料和建造方法,最关心的并不是玻璃本身,也不是墙的定义。

而是选择材料及其建造方法与建筑设计之间的关系。

也想说材料的使用没有定式,进而更有如何设计材料之间关系的问题。

如:玻璃如何与混凝土或砖石共同作用构成更能适应不同需要的墙体?这正是前述几位瑞士建筑师所关心的。

这种关心反映出一个基本的态度:不孤立简单地对待材料。

进而提出一个更基本的问题:建筑构件之间的关系。

我们进入了建筑形态的范畴。

形态一幢建筑的形态关系是通过设计确定的。

很可能具有特定的逻辑,而非普遍的逻辑。

1996年卒姆托的瑞士沃尔斯温泉浴场完工,意味着一系列特殊形态关系的诞生。

基地条件、空间需要、材料是促成这些形态关系的契机。

卒姆托选用了沃尔斯当地的片岩作基本承重材料。

片岩构成的承重体尺寸庞大,它们已不成为柱或墙,而是矩形的墩子。

石墩的大小各有不同,多数在4m×8m左右。

不均匀地布置在基地上,通过占据空间起到划分空间的作用。

石墩内局部“挖出”更私密的小空间。

没有梁,混凝土的楼板从石墩的顶部一面、两面或三面悬挑出来。

楼板之间留有6cm宽的缝隙,用透明玻璃密封。

卒姆托创造的形态关系包括:承重形式:承重墩,既非承重墙也非框架;承重体与楼板关系:无梁楼板从承重墩不对称地出挑;楼板之间的关系:断开的相互独立的板块;楼板与天窗的关系:天窗作为楼板板块之间的缝隙。

卒姆托的思想或建筑就存在于建造逻辑中。

英文中说明建造的逻辑、规律一词是tecton ic。

它的本意是地质板块。

罗小未、张钦楠二先生译为“构筑”。

也许,卒姆托的沃尔斯温泉浴场的屋顶是双重构筑或回到构筑的本原:它体现的既是建造关系又是板块关系。

浴场的屋顶实际上与山坡相连,形成一片镶嵌着一条条玻璃隙的草坪。

没有卒姆托式的革命,已故的德国建筑师恩斯·宾纳菲尔特(Heinz Bienefeld)的毕生工作在于把平常的建造方法与形态关系推向极至。

他最忠实建造砖承重墙。

他的砖墙上决不会出现大窗洞。

洞口的尺寸是由砖过梁的跨度决定的。

不同于密斯早年的一系列实施了的砖住宅,其中都采用了不暴露的钢梁,以获得砖墙上大尺寸洞口。

更不同于英国建筑师大卫·切波菲尔德(David Chipperfield)去年在德国完成的用砖贴面的住宅:它非常“砖”的外貌与砖的建造规律存在着明显的矛盾。

砖对于切波菲尔德只是趣味而不是建造或形态的问题。

宾纳菲尔特用同样的态度对待钢与玻璃。

如果能把一个典型的宾纳菲尔特住宅一拆为二,得到的会是一个严谨的砖结构和一个严谨的玻璃围护钢结构。

因为他经常将这两种结构拼合在一起。

1996年在他身后完工的德国布鲁尔市巴巴耐克宅即是一例:砖结构在住宅的西侧构成三层退台的相对封闭的数个房间;钢结构在东侧构成开敞的垂直大厅。

与此同时,钢结构从顶部搭到砖结构一边去,给砖楼的第三层盖上层顶。

从砖楼一侧看,钢架屋顶像是飘浮其上。

也许用宾纳菲尔特来说明常规的潜力并不适合。

他的建筑的平常性的瞬间即逝,剩下更多的是令上帝徘徊的空间与细部。

有多少宾纳菲尔特已经沉淀到我的潜意识中,我不肯定。

在我们有限的形态探索中,有用钢梁柱支撑着的构造相对传统的瓦屋顶,有混凝土过梁、圈梁与构造柱暴露的砖混结构。