四 古代中国的经济政策(人民版必修二原创资料)

- 格式:doc

- 大小:131.00 KB

- 文档页数:5

古代的经济政策》导学案知识点一:土地制度的演变 1.原始社会:土地属于氏族公社所有。

2.夏、商、西周时期:井田制(1)一切土地属于,是奴隶社会的土地国有制。

(2)国王层层分封土地,受封者世代享用,但不得转让与买卖,并向国王交纳 贡赋。

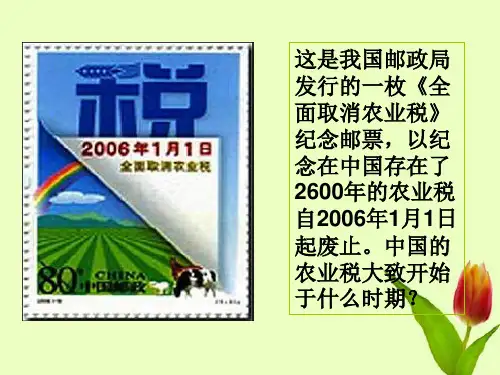

3.封建社会:封建土地所有制确立(1)税制改革:公元前 594 年,鲁国规定:不论公田、私田,都要按亩收税, 实际上承认了土地私有的合法性。

(2)法律确认:秦国,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制,此后 在中国历史上一直延续了两千多年。

4.土地兼并问题 (1)出现原因:在封建土地私有制下,地主大量兼并农民土地,造成社会两极 分化。

(2)抑制兼并:北魏到唐前期,政府实行;明朝政府丈量全国土地,按人丁和 田亩多寡收税。

(3)影响:起到鼓励农民垦荒的作用,但不能真正阻止土地兼并。

轻巧识记中国古代的土地兼并问题主干梳理知识点二:古代中国的经济政策1.“重农抑商”(1)原因:社会上出现商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题。

(2)目的:保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治。

(3)表现①战国时期:首倡“重农抑商” 。

②西汉时期:汉武帝推行货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理、向工商业者加重征税等措施,抑制富商大贾的势力。

③明清时期:封建政府依然固守重农抑商的政策,实行,加征民营商业的商税。

(4)影响:破坏了工商业的正当经营,影响到资本主义萌芽的发展。

知识点三:“海禁”与“闭关锁国”(1)明朝的“海禁”①原因:担心海上敌对势力勾结倭寇,危及统治。

②表现:明太祖开始实行“海禁” ,规定人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行。

(2)清代继续推行“海禁”和“闭关锁国”政策①原因:清初为了对付东南沿海的抗清斗争。

②表现:厉行海禁,禁止官民私自出海;将沿海居民内迁,不许人民片板下海。

③危害:妨碍海外市场的开拓,阻碍了资本主义萌芽的滋长;使中国与世界隔绝,逐渐落后于世界潮流。

1.4 古代中国的经济政策

【阅读下列材料】:

材料一(永乐二年正月)禁民下海。

时福建濒海居民,私载海货,交通外国,因以为寇,郡县以闻,遂下令禁民间海船。

原有海船者,悉改为平头船,所在有司防其出入。

材料二(顺治元年,清政府颁布“迁海令”)若从山东、江、浙、闽、粤沿海居民,尽徙入内地将所有沿海船

只悉行烧毁,寸板不许下水。

凡溪河,竖桩栅。

货物不许越界,时刻瞭望,违者死无赦。

材料三夷货非衣食所需,可谓中国不缺耶。

绝之则内外隔而构之蛑无由生矣,夷虽欲窥伺我也,何可得哉。

请回答:

(1)根据材料一、二,概括明清两朝海外贸易政策的相似之处。

(2)根据材料一、二,结合所学知识分析明清两朝实行的海外贸易政策的目的有何区别?(3)根据材料三,分析明清时期推行这种政策本原因。

(4)请简要分析海禁政策及其结果。

【参考答案】

(1)都不允许民间船只出海,禁止海外贸易。

(2)明朝是为了防止流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及明朝统治;清朝是为了对付东南沿海人民的抗淸斗争。

(3)是生产力水平低下的结果.是由自给自足的自然经济的封闭性导致的。

(4)不仅妨碍了海外市场的开拓,抑制了资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的成长,而且使中国与世隔绝,未能及时学习西方先进的科学知识和生产技术以发展生产力,中国逐渐落后于世界潮流。

解析:本题考查明淸时期的对外政策。

第(1)(2)问可根据材料一、二提供的信息解答。

第(3)(4)问解答的关键是对闭关锁国政策的理解及对其产生的影响的认识。

必修2第四课:「古代的经济政策」知识点总结中国古代的经济政策,是考试当中的高频考点,且常以选择题和材料题的形式出现,常考的知识点为:中国古代的土地制度、“重农抑商”政策、“海禁”与“闭关锁国”政策等。

这一部分题目,题型较为灵活,除考查考生对于知识的掌握之外,关键考查对于知识的迁移能力,因此,考生需加强对这部分知识的复习与整理。

知识点总结1.演变过程(1)原始社会土地属于氏族公社所有,公社成员集体耕种,平均分派劳动产品。

(2)夏商西周①特点:一切土地属于国家。

国王把土地层层分封,受封者世代享用,不得转让与买卖。

庶民和奴隶在贵族封地上耕种,遭受残酷剥削和奴役。

井田制:此时的耕地十分规整,成方块儿状,形同井字,被称为“井田”,这种土地国有制度被称为“井田制”。

②瓦解:春秋战国时期,井田制瓦解,封建土地私有制确立。

春秋时期,由于生产力的发展,私田大量开垦,土地转让关系进一步发展,井田制遭到破坏。

公元前594年,鲁国首先规定,不论公田、私田都要按亩收税。

其他诸侯国也相继进行税制改革,实际上承认了土地私有的合法性。

到战国时期,各诸侯国先后进行变法,秦国的商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制。

(3)封建社会封建土地私有制。

2.封建社会的土地兼并①表现在封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化,“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。

②抑制土地兼并目的:维护小农经济,巩固封建统治。

措施:北魏到唐前期,政府实行均田制,制定官民占有土地的最高限额,限制土地买卖;明朝政府丈量全国土地,按照人丁和田亩的多寡收取赋税。

影响:鼓励农民垦荒,但不能真正阻止土地兼并。

3.“重农抑商”政策1.背景商周时期,国家曾采取鼓励政策,支持商业的发展,商业在社会经济生活中发挥着重要的作用。

随着商业的发展,商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及政权统治等问题日益严重。

2.原因“重农抑商”政策是自给自足的自然经济的必然产物,也是巩固封建统治的需要。

必修二专题一:4、古代中国的经济政策一、选择题1.(2011年12月衡阳市六校联考18题)明成祖时,有人主张对入贡互市的外商征税,明成祖答复:“今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何?而亏辱大体多矣”。

对此认识正确的是①明成祖认为应该向外商征税②明成祖目的是借外商引导国人投身海外贸易③明成祖认为明朝的纲常文德重于经济利益④朝贡贸易的政治意义大于经济意义A.①② B. ①③ C.③④ D.①④【答案】C【点拨】分析材料“今夷人慕义远来,乃侵其利,所得几何?而亏辱大体多矣”大意是说:现在外国商人仰慕我明王朝从很远地方赶来,如果向他们征税,得到很少,却失了我们的体面。

反映明成祖认为明朝的纲常文德重于经济利益;朝贡贸易的政治意义大于经济意义,本题选C项,①②项根据理解,说法错误。

2.(2011年11月江西四市联考14题)斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中说:“皇帝却下诏禁止进一步海外远征……在世界历史的这一重要转折关头,正是制度结构上和向外推动力方面的根本差别,使中国的力量转向内部,将全世界的海洋留给了西方的冒险事业。

”下列说法不正确的是A.禁止海外远征的原因是国力匮乏B.强化专制统治是明朝从制度结构上把力量转向内部的原因C.经济形态的差异导致东西方对外推动力的出现根本差别D.中西交流被阻断导致中西实力易位【答案】A【点拨】本题考查古代中国的“海禁政策”。

根据“皇帝却下诏禁止进一步海外远征”说明是在明朝时期出现的额“海禁”政策,明朝时期处于中国封建社会转入衰落的时期,中央集权加强是“使中国的力量转向内部”的原因,西方由于资本主义经济的发展需要寻找市场而中国仍然是小农经济,但是国力仍然是强盛。

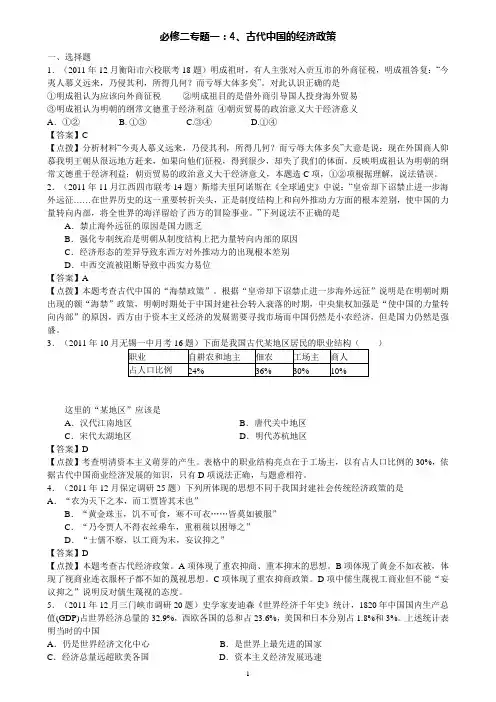

3.(2011年10月无锡一中月考16题)下面是我国古代某地区居民的职业结构()职业自耕农和地主佃农工场主商人占人口比例24% 36% 30% 10%这里的“某地区”应该是A.汉代江南地区B.唐代关中地区C.宋代太湖地区D.明代苏杭地区【答案】D【点拨】考查明清资本主义萌芽的产生。

人民版高一必修二古代xx的经济政策一、选择题1.明代在江浙、福建和两广等沿海地区厉行海禁。

明代官员张邦奇在《西亭饯别诗序》中却写道:“禁令之下,每岁孟夏以后,漳州大舶数百艘,乘风挂帆,蔽大洋而下……闽人与‘蕃舶夷商’贸贩商物,往来络绎于海上。

”由此可见A.海禁并未影响xx的对外贸易B.频繁的中外贸易使海禁政策瓦解C.海禁政策出现上下相背离现象D.明代政府并未真正实行过海禁2.西汉时桑弘羊认为农商并重、本末俱利,宋代以后反对重农抑商的思想家明显增加,明末清初黄宗羲则认为工商皆本。

这些思想A.与历代商业政策的调整基本一致B.都认为国家不应该对商品经济进行干预C.导致了古代社会经济发展的迟滞D.重视商品经济在经济生活中的重要作用3.土地制度是中国古代的主要制度之一。

汉代以后,“地券或地契是买卖双方私人之间所立的文契。

此外还有官方发给田地所有人的产权证明文件。

”据此可知,当时A.土地买卖相当频繁B.土地所有权完全由国家控制C.实现了“耕者有其田”D.土地所有权已有明确的界定4.张传玺主编的《简明中国古代史》中提到:“春秋时期,所谓“溥天之下,莫非王土;率土第1页之滨,莫非王臣”这一原则已经过时了,取而代之的新的原则是“封略之内,何非君土;食土之毛,谁非君臣”。

这说明春秋时期A.西周以来的土地国有制全面崩溃B.出现了土地私有和xx专权C.多种形式的土地私有制已经确立D.土地由xx控制变为xx控制5.“重农抑商”的观念与政策对中国传统社会产生了重要影响。

下列理解错误的是A.重农抑商政策并不禁止商人追求利润B.重农抑商观念是xx农耕社会的产物C.重农抑商政策提升了战国时xx国力D.重农抑商观念在明清时期已基本瓦解6.据美国耶鲁大学教授彼得·珀杜研究,在18世纪60年代,抵达广州的外国商船平均每年只有20艘,到19世纪40年代增长到300艘;在1760年至1840期间,每年抵达广州的外国人的数量,从两三千人增加到三四万人。

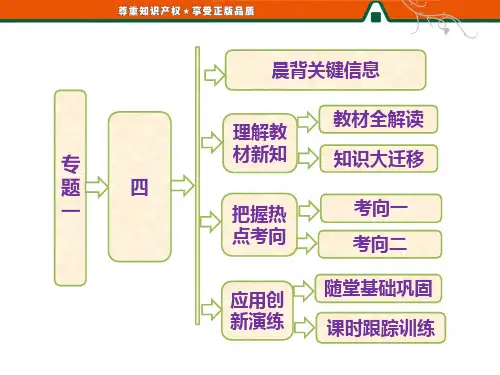

四古代中国的经济政策探究目标1、知识与技能了解有关古代王朝经济政策的基本知识。

借助于历史文献深入理解中国古代重农抑商政策的实施原因和所带来的经济后果,从而培养学生阅读历史文献的能力。

理解统治者对工商业的严格管理对其统治的特殊作用。

2、过程与方法学生可以根据教科书和教师提供的考古资料、历史文献及自己的观察所得,进行推理分析,大胆地进行论证,主动探究各个历史问题的答案。

教师应注重引导式教学,引导学生积极主动地进行探究、思考和总结,并对整个学习过程中学生的学习动态进行纠正;对于学生的表现给予恰当的评价。

3、情感态度与价值观让学生了解古代中国的“重农抑商”的经济政策压抑了中国社会新的生产方式的萌芽,理解我国今天的改革开放解放生产力、发展生产力的重要现实意义。

另外还要学生明白节俭对一个社会的重要性,增强对中华民族传统美德的热爱之情。

探究指导历史宫殿【基础知识解析】一、重农抑商1、“重农抑商”的目的⑴商鞅变法,明确规定了“重农抑商”的原则。

此后,中国历朝大都执行“重农抑商”的政策。

强调发展农耕,限制商业和手工业的发展。

⑵“重农抑商”政策的目的,是维护专制主义国家政权的经济基础。

此外,也有政治文化方面的考虑。

2、《吕氏春秋》的重农思想《吕氏春秋》提出了后世长期遵循的重农原则,特别强调其作用不仅仅局限于经济方面,还可以安定人心。

如此,则有利于保障国家的安全,维护政治的稳定,巩固君主的地位。

这种思想,对于后来历代统治者有很大的影响。

3、汉代的“重农抑商”政策及结果⑴西汉初年,政府曾规定商人不得衣丝乘车。

商人社会地位虽低,但经济实力却越来越强,大商贾以财力同朝廷抗衡。

商人侵夺农人的财产和土地,迫使他们弃其本业,流亡他乡,成为所谓的“末技游食之民”。

⑵“百姓多离农亩”的状况,使执政者深感不安。

汉武帝商推行打击富商大贾、发展官营商业的政策,强化国家对经济的控制。

4、直到唐代,西汉时期确立的商人应入市籍,一人市籍则不得为官的制度依然实行,商人在社会上、政治上和法律上遭受歧视。

这种情形直到宋代才开始改变。

5、“重农抑商”政策的影响历代封建王朝大多推行“重农抑商”的政策,使社会经济活力受到压抑,而新的经济因素和生产方式的萌芽,也长期得不到正常发育。

例题1:对古代重农抑商政策评价,错误的是()A.有利于农业生产的发展 B.不利于资本主义萌芽的发展C.有利于闭关锁国政策的推行 D.使小农经济解体思路与技巧:重农抑商政策在封建社会初期对当时农业以及社会经济的发展,对新兴地主阶级政权的巩固起到了积极作用。

但是到了明清时期随着生产力的发展,商品经济的活跃,中国资本主义萌芽已经出现,而在这时统治阶级依然坚持重农抑商的政策,把商农发展对立起来,并在重农抑商政策思想的指导下推行一系列不利于资本主义发展的措施,从而阻碍了资本主义萌芽的成长。

重农抑商政策有利于小农经济的发展。

解答:D例题2:乾隆时人说:“近日,富商巨贾,挟其重资,多买土地,或数十顷,或数百顷。

”这种现象对社会发展产生的消极影响是()A.阻碍资本主义萌芽发展 B.自耕农数量减少C.国家赋税收入锐减 D.土地兼并加剧思路与技巧:材料信息表明,受传统的重农抑商政策的影响,商人的资本投向农村购买土地,这导致资金大量流向农村,使手工业发展受到资金的制约,在很大程度上阻碍了资本主义萌芽的发展。

解答:A温馨提示1:中国古代实行重农抑商政策的根本原因是由自然经济的经济基础决定的。

另外还有一个重要原因就是巩固封建统治的需要,即农民和小农经济是国家赋税和徭役征派的主要充当者。

二、工商业的管理1、秦朝政策⑴秦王朝统一度量衡,为工商业发展提供了必要的统一标准。

秦统一货币,通行半两钱,也为经济秩序的稳定提供了条件。

⑵秦律中的《均工律》,体现了使劳役人员才尽其用的原则:隶臣有特殊技艺可以作为工匠的,不承担驾车、炊事等劳作。

⑶从秦律的有关条文可以看出,当时政府对经济生活的控制是相当全面和具体的,政府进行经济管理的措施,已经达到非常严密的程度。

2、汉代政策⑴对于私营工商业的管理,古代王朝通常通过加重赋税征收的方式加以控制。

汉初抑商,商人赋税加倍,这就是所谓“重租税以困辱之”。

⑵汉武帝时代开始实行盐铁官营的制度。

中央政府在盐、铁产地设置盐官和铁官,实行统一生产和统一销售,利润为国家所有。

⑶王莽时期推行加强工商业管理的经济政策,对一些经济活动实行管制,包括对盐、铁、酒实行专卖,政府铸钱,对名山大泽产品收税,对城市工商业经营和市场物价进行管制,并且办理官营贷款业务。

3、历代政策从秦汉到明清时期,历代王朝对工商业始终执行严格的管理制度。

正是在明清时期抑商政策的压力下,资本主义萌芽发展缓慢。

对外贸易进步的可能性,也被“海禁”政策扼杀。

例题3:对于中国古代工商业的发展,下列说法不正确的是()A、秦朝统一度量衡和货币为工商业的发展创造了条件B、古代王朝通过加重赋税征收的方式加以控制C、在资本主义萌芽出现后,明清统治者放宽了对工商业的限制D、在中国古代就曾经使用过运销执照思路与技巧:明朝中后期,中国资本主义萌芽,但是明清时期的统治者仍然采取重农抑商的措施,抑制手工业和商业的发展,不利于明清资本主义的发展。

而其他的几种说法都是正确的。

解答:C方法规律:用历史唯物主义的观点分析问题,作为地主阶级,无论是从政治上还是从经济上与资本主义都是对立的,所以当资本主义萌芽产生后,应该是极力压制。

例题4:读《清代中期农业税与工商杂税变化趋势图》,从中我们可得到的信息包括()①农业税相对稳定②工商杂税逐渐增长并超过农业税③商品经济发展④导致了资本主义萌芽的出现A.①②③④B.①②③C.②③④D.①②④思路与技巧:正确观察所给的图片信息,可知①②③都是正确的;工商业税收的逐渐增多,明显体现了对商品经济的压制,不利于商品经济的发展,更不会导致资本主义萌芽的出现,故④是错误的。

解答:B温馨提示2:历代王朝对工商业的严格管理,从根本上来讲还是重农抑商经济政策。

这样做的目的是压制民营手工业的发展,不利于商业和资本主义萌芽的发展。

三、海禁政策1、“海禁”的含义明清王朝禁止中国赴海外经商和限制外国商人到中国进行贸易的政策称为海禁称为“海禁”。

2、明朝的“海禁”明朝在外贸方面,注重建立和维护一种“朝贡”贸易体制,对民间出洋从事海外贸易的行为则严加禁阻。

3、清朝的“海禁”清朝继承并发展了明朝的闭关锁国政策,不准商船渔舟片帆出海。

4、“海禁”的影响在鸦片战争之前,世界贸易活跃,世界经济出现了新的形势。

它扼杀了对外贸易推动经济进步的可能性。

使得中国社会在19世纪以极端保守和封闭的面貌走向近代化的世界。

例题5:“康熙初年,闽、浙、粤三省沿海郡县,迁民内居,筑界墙、严海禁,洋舶自此不得人。

”这是因为康熙帝认为()①天朝大国物产丰盈,无需于外国进行贸易②倭寇会掠夺沿海地区③东南沿海的抗清力量会危及统治④可防范英国猖獗的鸦片走私A.①②B.①③C.②③D.②④思路与技巧:清朝的闭关和海禁政策主要是自然经济的产物,主观目的是为了对付东南沿海的抗清斗争。

清初无倭寇骚扰,鸦片走私主要在鸦片战争前后。

解答:B例题6:黄遵宪有诗“国初海禁严,立意比驱鳄。

借端累无辜,此事实大错。

”下列对“大错”的理解最具理性的是()A.限制外商来华阻碍中外贸易B.隔绝大陆与台湾的正常往来C.禁止国人海外经商限制了商品市场D.自我封闭扼杀了社会进步的可能性思路与技巧:此题考查关于“海禁“政策的理性理解。

最具理性的理解应该是对”海禁“政策的实质性认识。

AC是海禁的表现,D是实质,也就是海禁造成的根本影响解答:D温馨提示3:从长远上看,海禁和闭关锁国政策会带来后果:海禁政策严重限制了中外交往的发展.闭关政策虽起了一定自卫作用,在客观上造成了阻滞中国社会发展的恶果,使中国在近代大大落后于西方,处于被动挨打的境地。

所以闭关政策带来的恶果要比海禁大得多。

四、中国资本主义萌芽的产生和缓慢发展1、时间:产生于明代中后期,清朝有了缓慢发展。

2、概况:产生于江南地区的纺织业部门3、实质:雇佣关系①机户:早期的资本家(拥有大量资金、生产资料、机房;靠工人生产获得利润,剥削的是工人)②机房:早期的手工工场③机工:早期的雇佣工人(靠给机户工作,领取工资)4、条件:资金、技术、劳动力、市场、国家政策5、缓慢发展的原因:①资金:土地买卖制和高额地租吸取商业资本买田置地,影响资本积累,另外重重关卡,征收重税。

②技术:革新慢③市场:农民极端贫困,无力购买,国内市场狭小,政府闭关锁国政策,国外市场无法开拓④劳动力:国家重农抑商,农民被局限在土地上,无自由劳动力。

⑤国家政策:推行重农抑商、海禁、闭关锁国政策。

总之,腐朽落后的封建制度阻碍了资本主义萌芽的发展。

例题7:(清朝前期)“富商巨贾,挾其重资,多买田地或数十顷,或数百顷。

”以下各项不能正确反映材料中揭示的社会现象对社会经济发展所产生的影响的是()A.阻碍资本主义萌芽的进一步发展B.大量资金投向土地,加剧了土地兼并C.有利于维护自然经济的发展D.有利于手工业扩大再生产思路与技巧:材料信息表明,富商巨贾把挣的钱用来购买土地,这严重妨碍了手工业的投资和扩大再生产,故D错误。

解答:D例题8:据资料统计:在明后期至清前期200余年间,世界白银产量的一半流入中国,拥有一流城市和最为密集、完善的市场网络的中国,成为当时世界经济和贸易的中心区域。

然而当时它却没有形成强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。

其中内在的原因在于()A.“重农抑商”和“闭关禁海”政策的压制B.大河流域的农耕文明不适于工商业发展C.由于鸦片大量流入导致白银的大量外流D.英国工业革命后对中国进行的商品输出思路与技巧:由于“重农抑商”和“闭关禁海”政策的压制,商品经济不发达,资本主义生产关系的萌芽发展缓慢,从而没有能够产生强大的扫荡旧经济基础的革命性变化。

解答:A【重点难点解析】1、简述古代中国执行“重农抑商”政策的基本史实,分析这一政策得以长期推行的原因。

“重农抑商”政策的基本史实⑴战国时期:商鞅首倡“重农抑商”政策。

⑵汉初:民生凋敝,商人却囤积牟利。

汉高祖严禁商人“衣丝乘车”和购置土地,并“重租税以困辱之”汉武帝时:实行均输平准、盐铁官营、“算缗”、“告缗”等经济措施,全面控制工商业。

私营工商业者受到沉重打击,再也无法与国家抗衡。

⑶中唐以来:重农抑商政策有了某种松动。

朝廷对海外贸易的鼓励以及官商分利政策的实行,使商人地位得以提高⑷明清时期:朝廷昧于商品经济日益发展的大势,依然坚持抑商政策并实行闭关,阻碍了资本主义萌芽的成长,导致中国被远远甩在世界工业文明潮流的后面。

原因:①中国古代社会的经济基础是自给自足的自然经济,农业又是古代最具决定性的生产部门,直接关系国家兴衰和人民生计②巩固封建统治的需要,农业和小农经济是国家赋税和徭役征派的主要承担者。