5.2.1文化专制与八股取士

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:17

第一单元第二课第一框文化专制与八股取士教学目标【知识与技能】了解明清统治者为加强皇权在思想文化领域采取的主要措施及其结果,从思想文化领域进一步加深对专制皇权的理解。

【过程与方法】通过不同的史料,引导学生有意识地将明清时期的中国放在世界历史发展的背景之下从不同角度,不同侧面分析中国明清时期盛世背后所隐藏的危机,以发展的、辩证的眼光准确、全面地看待明清时期的历史现象。

【情感态度与价值观】感受明清时期文化专制的恐怖氛围,领悟高度集中的专制皇权实际蕴涵着中国封建制度的衰败,培养学生民主、平等的意识。

教学重难点【重点】明清时期专制皇权在思想文化领域里的表现,运用辩证的历史观分析其造成的历史影响。

【难点】领悟高度集中的专制皇权实际蕴涵着中国封建制度的衰败,培养学生民主、平等的意识。

教学过程导入:一场冤案(徐述夔“一柱楼诗案”)展开:【情境一】徐述夔乡试中举思考:1、他是通过什么形式被选拔成为举人的?2、寒窗苦读,他读了些什么书?3、你觉得什么样的文章能够脱颖而出?(设计意图:通过设问,让学生了解八股取士的概括。

)出示:清代状元文章,直观了解八股文。

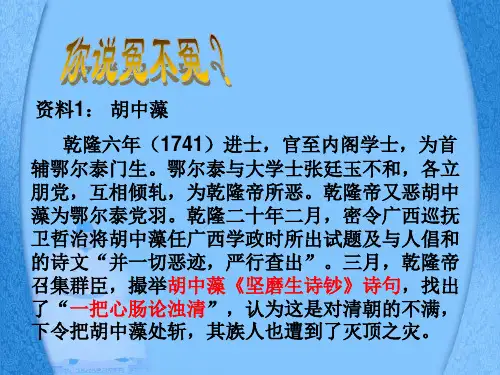

合作探究:八股文的消极影响【情境二】由喜转忧徐述夔的诗文所引起的文字狱。

介绍明清时期其他著名的文字狱案。

出示史料,写写文字狱的严重后果。

学以致用:四库全书【案件总结】徐家就是整个社会的缩影。

板书(明清)文化专制与八股取士巩固统治,加强专制主义中央集权思想文化领域专制政治领域八股取士···文字狱···。

中国古代中央政治制度演变的趋势分封制,以西周为代表,秦汉虽有分封(汉朝)但是自武帝起逐渐加强中央集权,唐宋继续加强中央集权,改革中央地方的沟通,如唐朝的都护府和宋的节度使,明清干脆废除宰相,藩王侯爵无兵权,但是明朝为了加强内廷势力,大力发展宦官势力,导致阉祸不断。

总之中央集权是越来越大禅让制、世袭制、分封制、宗法制、礼乐制1.世袭制:夏——王位世袭制的确立商——兄终弟及,父死子继西周——嫡长子继承制2.分封制:夏商——逐步形成西周——发展完备春秋战国——逐渐解题3.宗法制:夏商——逐步形成西周——发展完备春秋战国——动摇破坏【中国古代政治制度演变过程中的发展趋势原始社会制度(远古---夏朝的建立)------奴隶制度(春秋末期)---------封建社会制度(战国的正式确立----清亡)简述;民族是从原始部落民族上万年的发展直至夏朝建国前是原始社会制度。

而随着夏启建立中国第一个朝代时,奴隶制度也随之登上了中国历史的舞台并表示确立直到春秋木末期封建奴隶制度的逐步瓦解。

而封建社会制度在春秋末期的缓慢建立以及在战国制度确立直到清朝的覆灭,可以毫不夸张的说,封建社会制度对中国历史有着重大的影响,中国古代的科技成就几乎都是在封建经济最高峰时所创造出来的。

封建社会制度所一直伴随的君主集权制度在封建社会达到了最高峰,同时也对中国的历史有着深远的影响。

1.发展历程:战国时期初步形成:法家代表韩非子提出建立君主专制中央集权制国家的主张;商鞅变法建立县制,初步确立了君主集权的政治体制。

秦朝正式建立:秦始皇统一中国后,正式建立了专制主义中央集权制度:最高统治者称皇帝,总揽全国军政大权;中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察;地方实行郡县制。

西汉巩固:汉武帝解决了王国问题,实行“罢黜百家、独尊儒术”,确立了专制主义中央集权政治制度的理论基础。

隋唐完善:创立科举制,有利于选拔人才,提高行政效率,扩大了统治基础,使专制主义中央集权制度进一步完善。

七年级《历史与社会》目录第一单元人在社会中生活第一课我的家在哪里1. 从社区看我家2. 在社区中生活第二课乡村与城市1. 乡村聚落2. 城市聚落3. 往来在区域之间综合探究一从地图上获取信息第二单元人类共同生活的世界第一课大洲和大洋1. 人类的栖息地2. 海洋对人类的影响第二课自然环境1. 地形多样2. 气象万千3. 众多的河湖4. 风光迥异第三课世界大家庭1. 人口与人种2. 语言与宗教3. 国家和地区综合探究二从地球仪上看世界第三单元各具特色的区域生活第一课家住平原1. 稻作文化的印记2. 用机械种庄稼第二课与山为邻1. 垂直的生计2. 山地之国第三课傍水而居1. 耕海牧鱼2. 水上都市第四课草原人家1. 逐水草而居2. 现代化的牧场第五课干旱的宝地1. 石油宝库2. 沙漠绿洲综合探究三如何认识区域——以南非为例第四单元文明中心——城市第一课美国政治的心脏:华盛顿第二课文化艺术之都:巴黎第三课 IT新城:班加罗尔第四课汽车城:蔚山第五课城市规划的典范:巴西利亚综合探究四如何认识城市——以莫斯科为例第五单元中华各族人民的家园第一课国土与人民1. 辽阔的疆域2. 行政区划3. 众多的人口4. 多民族的大家庭第二课山川秀美1. 复杂多样的地形2. 季风的影响3. 母亲河第三课地域差异显著1. 秦岭—淮河分南北2. 东部和西部差异显著3. 交流与互补综合探究五认识宝岛台湾第六单元一方水土养一方人第一课北方地区1. 红松之乡2. 沟壑纵横的黄土高原3. 古老而现代的首都——北京第二课南方地区1. 水乡孕育的城镇2. 富庶的四川盆地3. 开放的珠江三角洲4. 我国的经济中心——上海第三课西北地区1. 丝路明珠2. 草原风情3. 向西开放的重要门户——乌鲁木齐第四课青藏高原1. 海报最高的牧区2. 高原圣城——拉萨综合探究六如何开展社会调查——以调查家乡为例第七单元生活的变化第一课规则的演变1. 规则之“源”2. 规则之“变”第二课传媒的行程1. 生活中的文化传播2. 现代社会的大众传媒第三课生活的故事1. 生活的时代印记2. 生活的代际差异综合探究七区域的变化第八单元文明探源第一课原始先民的家园1. 追寻原始先民的足迹2. 走访原始的农业聚落第二课早期文明区域1. 大河流域的文明发祥地2. 诞生于爱琴海与中美洲地区的文明第三课中华文明探源1. 中华文明的曙光2. 炎帝、黄帝与尧舜禹的传说综合探究八过去是怎样被记载下来的八年级《历史与社会》目录第一单元多元发展的早期文明第一课亚非大河文明1. 古代埃及2. 古代西亚国家3. 古代印度第二课中华早期国家与社会变革1. 早期国家与社会2. 诸侯争霸与社会变革3. 百家争鸣第三课西方古典文明1. 西方文明的摇篮2. 罗马帝国的兴衰3. 西方文明之源综合探究一对比早期区域文明之间的异同第二单元相继兴衰的中古欧亚国家第一课西欧封建国家与基督教文明第二课阿拉伯帝国与伊斯兰文明第三课日本的大化改新综合探究二从宗教景观看文化的多样性第三单元绵延不绝的中华文明(一):统一多民族国家的建立与发展第一课秦始皇开创大一统基业第二课秦末农民起义与汉朝的建立第三课汉武帝时代的大一统结局第四课开疆拓土与对外交流第五课昌盛的秦汉文化综合探究三探寻丝绸之路第四单元绵延不绝的中华文明(二):“多元一体”格局与文明高度发展第一课三国两晋南北朝:政权分立与民族汇聚1. 三国鼎立与西晋的统一2. 东晋南朝政局与江南地区的开发3. 北方的民族融合4. 璀璨的科技与艺术第二课隋唐:开放革新的时代1. 隋的兴亡2. 唐的盛衰3. 民族和睦与对外交流4. 唐代的科技文化与时代风尚第三课宋元:多元文化的碰撞交融与文明高度发展1. 高度集权的北宋政治2. 北宋与辽、西夏并立3. 南宋与金的和战4. 元朝统一多民族国家的拓展5. 经济重心的南移6. 社会生活与文化7. 影响深远的宋元科技综合探究四从《清明上河图》看北宋都市生活第五单元绵延不绝的中华文明(三):农耕文明繁盛与近代前夜的危机第一课大一统国家的兴盛与农耕经济的繁荣1. 明清帝国的兴替2. 统一多民族国家的巩固与发展3. 农耕文明的繁盛第二课新旧交织的明清文化1. 文化专制与八股取士2. 进步思潮与世俗文化3. 群星璀璨的晚明科学巨匠第三课皇权膨胀与近代前夜的危机1. 皇权膨胀2. 近代前夜的危机综合探究五探讨乾隆盛世危机第六单元世界工业文明的曙光与近代社会的开端第一课连通世界的新航路第二课冲破思想的牢笼1. “人的发现”2. 科学革命3. 启蒙运动第三课资产阶级革命:新体制的创立1. 英国议会对王权的胜利2. 美国的诞生3. 法国大革命和拿破仑帝国综合探究六郑和下西洋与哥伦布航海的比较第七单元席卷全球的工业文明浪潮第一课工业革命第二课工人的斗争与马克思主义的诞生第三课资本主义的扩展1. 德国统一2. 美国南北战争3. 俄国改革4. 明治维新第四课殖民扩张与民族解放运动第五课第二次工业革命综合探究七感悟工业时代的社会变迁第八单元 19世纪中后期工业文明大潮中的近代中国第一课民族危机与中国人民的英勇抗争1. 鸦片战争的烽烟2. 第二次鸦片战争与太平天国运动3. 甲午战争与列强瓜分中国的狂潮4. 义和团运动与八国联军侵华战争第二课洋务运动与近代民族工业的发展第三课清末变法图强的尝试与文教革新1. 维新变法运动2. 文化教育革新综合探究八结识近代中国最早“开眼看世界”的人九年级《历史与社会》目录第一单元 20世纪初的世界与中国第一课世界的格局与第一次世界大战1. 20世纪初的世界格局2.第一次世界大战3.凡尔赛体系下的“和平”第二课中国的时局与辛亥革命1. 20世纪初的中国局势2. 武昌起义与中华民国的创建3. 北洋政府与军阀混战第三课悄然改变中的社会生活1. 生活中的变化2. 头脑中的变化综合探究一从“驱除鞑虏”到“五族共和”第二单元开辟新的发展道路第一课第一个社会主义国家的建立和发展1.俄国十月革命2.苏联早期社会主义道路的探索第二课民族民主运动的高涨1. 土耳其凯末尔革命2. 印度的觉醒第三课美国的资本主义改革1. 30年代的大危机2. 罗斯福新政第四课中国新民主主义革命的开始1.新文化运动2.“五四”运动3.中国共产党的诞生第五课开辟革命新道路的艰难历程1.第一次国共合作与北伐战争2.工农武装割据3.红军长征与遵义会议综合探究二历史地认识多样的发展道路第三单元中国抗日战争与世界反法西斯战争第一课中国抗日战争1. 日本侵华战争的开始2. 全面侵华战争的爆发3. 全民族的抗战4. 抗日战争的胜利第二课第二次世界大战的爆发与扩大1. 欧洲战争策源地的形成2. 大战的爆发3. 德国进攻苏联和日军偷袭珍珠港第三课世界反法西斯战争的转折与胜利1. 反法西斯同盟的建立和大战的转折2. 雅尔塔会议与德日投降综合探究三在世界反法西斯战争中看中国的地位与作用第四单元中国革命的胜利第一课两种命运的决战1. 内战的爆发2. 土地改革与三大战役第二课新中国的诞生综合探究四回顾近代中国的百年历程第五单元冷战时期的世界第一课两极格局的形成第二课当代资本主义的新变化1. 美国成为超级大国2. 西欧的复兴与联合3. 日本成为经济大国4. 福利国家的出现第三课苏联与东欧社会主义国家的改革与演变1. 苏联的发展与改革2. 东欧剧变和苏联解体第四课亚非拉地区的发展1.殖民体系的瓦解2.动荡的中东综合探究五聚焦文化软实力第六单元新中国的建设与改革第一课社会主义建设的起步与探索1. 巩固新生政权2. 社会主义建设初期3. 失误与挫折第二课改革开放历史新时期1. 伟大的历史性转折2. 改革开放的推进第三课民族区域自治与民族团结第四课“一国两制”与统一大业第五课独立自主的新中国外交综合探究六走在复兴之路上:感受新中国的精神力量第七单元跨世纪的中国与世界第一课历史性跨越:全面建设小康社会的中国1.改革开放的新阶段2.中国发展的历史性跨越第二课经济全球化第三课世界多极化趋势1.世界多极化与欧洲一体化2.联合国与走向世界的中国第四课当代科技革命与社会生活综合探究七如何面对“和平与发展”的时代主题第八单元共同面对前所未有的挑战第一课不断变化的人口1.世界人口的数量变化2. 我国的人口警钟须长鸣第二课日益严峻的资源问题1.世界面临的资源问题2.应对我国的资源问题第三课共同关注的环境问题1.愈演愈烈的环境问题2. 直面我国的环境问题第四课发展的选择1.走可持续发展之路2.因地制宜谋发展综合探究八让历史告诉未来:我们的昨天、今天和明天。

1.军机处的设立(1)背景:①清朝初期,一切军国大事都要经过议政王大臣会议讨论。

②康熙时,为抑制满族贵族权力,加强君主专制,设立了南书房直接为皇帝草拟谕旨和处理奏章,从而绕开议政王大臣会议。

(2)设立:雍正年间,朝廷临时设立军机房,处理西北军务,不久改名军机处。

军机处是辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构,军政大事完全由皇帝裁决。

(3)意义:便于皇帝独掌朝政,使皇帝具有至高无上的权威,一切都要服从皇帝的意志,从而使君主专制进一步强化。

2、文字狱与文化专制政策(1)文字狱:①目的:清朝统治者非常注重从思想领域控制知识分子,康熙、雍正和乾隆三朝,大兴“文字狱”。

②危害:文字狱造成了社会恐怖,摧残了人才。

文字狱的推行,禁锢了人们的思想言论,严重阻碍了思想、学术的发展和进步。

③补充:封建社会加强思想控制的措施:(秦朝:秦始皇焚书坑儒;西汉:汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”;明朝:八股取士;清朝:大兴文字狱)(2)文化专制政策一方面,大力提倡尊孔读经,组织人力大规模进行整理文献和编纂书籍的活动;另一方面,对全国书籍进行全面检查,把认为是对清朝统治者不利的书籍列为禁书,收缴并销毁。

3.不断加强的社会矛盾官场腐败官吏为了升迁或自保,贿赂上级,结党营私。

乾隆以后贪风更盛,清朝的官僚体制从整体结构上呈现日益腐败的趋势军队腐败八旗兵军风军纪败坏,将领贪污兵饷。

军队养尊处优,军备废弛财政危机官僚机构臃肿,乾隆后期,皇帝好大喜功,财政虚耗严重。

嘉庆以后,朝廷出现财政危机。

政治腐败导致经济衰退,国力虚弱贫富分化清朝中期以后,人口增长造成用地紧缺,土地兼并现象普遍。

农民破产,社会贫富分化严重,社会危机重重4.闭关锁国政策原因(1)清朝统治者认为天朝物产丰富,无需同外国进行经济交流(2)西方殖民者正向东方扩展势力,清朝统治者担心国家领土主权受到侵犯,又惧怕中外交往会危及自己的统治,于是实行“闭关锁国”政策,严格限制对外贸易表现(1)顺治时期,颁布“禁海令”,严厉限制海上贸易;又强迫沿海居民内迁,不准商船、渔舟“片帆出海”(2)在台湾设立行政建制后,放开宁波、漳州等地作为通商口岸,并对出口商品种类和出海船只载重量作出严格限制。

十二、中国古代的文化专制主义1、秦——焚书坑儒秦始皇统一六国后为统制思想文化而采取的两项重大措施。

战国时期,由于社会关系发生激烈变动,学术界呈现出一种学派林立,百家争鸣的新气象。

至其末年,诸国由分裂归于统一;与之相应,思想文化也出现了力求兼收并蓄,冶熔各家学说于一炉的趋势。

秦始皇统一六国之后,运用封建国家的权力,强制推行思想文化的统制政策。

焚书坑儒就是在这样的历史背景下发生的。

秦朝确立了专制主义中央集权的封建行政体制后,一些儒生和游士针对时政,引证《诗》、《书》和百家语,以古非今,“入则心非,出则巷议”。

三十四年,博士淳于越又建议封子弟功臣以为枝辅,其依据的理由即为“事不师古而能长久者,非所闻也”。

丞相李斯为杜绝“诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首”的现象,提出“焚书”的建议,得到秦始皇的认可。

当时所焚之书包括两部分:一是统一前的列国史记,二是百姓私藏的《诗》、《书》和百家语;至于秦国的史书、博士官收藏的图书和百姓家藏的医药、卜筮、种树等技艺之书,则不在此列。

所禁书籍都必须在三十天之内上交地方官府焚毁。

为此还制订了一系列法律,如偶语《诗》、《书》者弃市,以古非今者族,吏见知不举者与同罪,令下三十日不烧黥为城旦等。

焚书对于古代文化典籍是一个极大的破坏。

由于六国史记被焚,战国纪年至今还不能完全搞清楚。

焚书的次年,又发生了坑儒事件。

从性质上来说,坑儒是焚书的继续,但起因有所不同。

秦始皇晚年为求长生不老,寄希望于方士寻觅仙药。

因此,方士侯生、卢生等很受宠幸。

后来,侯生、卢生无法继续行骗,便以始皇贪于权势、未可为求仙药为由,相约逃亡。

秦始皇闻讯大怒,认为儒生多以妖言惑乱黔首,于是下令御史案问诸生。

受株连的儒生达四百六十余人,最后都被活埋于咸阳。

这一事件发生后,连始皇的长子扶苏都觉得过于残暴。

他对秦始皇说,天下初定,百姓尚不得安宁,这样做恐怕会引起骚动。

秦始皇听了,反而把扶苏贬到上郡去监督蒙恬军。

坑儒激起了儒生的普遍反抗。