文化专制与八股取士 教案f

- 格式:doc

- 大小:112.50 KB

- 文档页数:4

新人教版八年级历史与社会下册《文化专制与八股取士》教学设计和反思

优质课资料《文化专制与八股取士》教学设计

浙江省温州市瓯海区瞿溪华侨中学备课组

一、教学目标

1.知识目标:了解明清加强文化专制的主要措施及其危害,进一步从社会生活领域加深对专制皇权的理解,从中认识明清政治的特点。

2.能力目标:

(1)综合科举制度在不同时期的发展,能够以辩证的、发展的观点认识科举制。

(2)尝试运用多种资源,引导学生有意识地将明清时期的中国放到世界历史发展的背景之下从不同角度、不同侧面理解、分析中国明清时期盛世背后所隐藏的危机,以历史的、辩证的眼光准确、全面地看待明清时期的中国社会。

3.情感、态度、价值观:领悟高度集中的专制皇权蕴涵着中国封建制度的衰败,培养学生的民主意识。

二、教学重难点

1.重点:明清专制皇权在文化、思想上的表现。

2.难点:领悟高度集中的专制皇权实际蕴涵着中国封建制度的衰败。

三、教学策略

1.“学为中心”──采用探究─研讨的模式进行教学,贯穿讲授法、讨论法,指导学生开展小组探究和合作讨论。

2.采用情境创设法,创设生活化的教学情境,激发学生学习的兴趣,提高生活实践能力。

第一单元第二课第一框文化专制与八股取士教学目标【知识与技能】了解明清统治者为加强皇权在思想文化领域采取的主要措施及其结果,从思想文化领域进一步加深对专制皇权的理解。

【过程与方法】通过不同的史料,引导学生有意识地将明清时期的中国放在世界历史发展的背景之下从不同角度,不同侧面分析中国明清时期盛世背后所隐藏的危机,以发展的、辩证的眼光准确、全面地看待明清时期的历史现象。

【情感态度与价值观】感受明清时期文化专制的恐怖氛围,领悟高度集中的专制皇权实际蕴涵着中国封建制度的衰败,培养学生民主、平等的意识。

教学重难点【重点】明清时期专制皇权在思想文化领域里的表现,运用辩证的历史观分析其造成的历史影响。

【难点】领悟高度集中的专制皇权实际蕴涵着中国封建制度的衰败,培养学生民主、平等的意识。

教学过程导入:一场冤案(徐述夔“一柱楼诗案”)展开:【情境一】徐述夔乡试中举思考:1、他是通过什么形式被选拔成为举人的?2、寒窗苦读,他读了些什么书?3、你觉得什么样的文章能够脱颖而出?(设计意图:通过设问,让学生了解八股取士的概括。

)出示:清代状元文章,直观了解八股文。

合作探究:八股文的消极影响【情境二】由喜转忧徐述夔的诗文所引起的文字狱。

介绍明清时期其他著名的文字狱案。

出示史料,写写文字狱的严重后果。

学以致用:四库全书【案件总结】徐家就是整个社会的缩影。

板书(明清)文化专制与八股取士巩固统治,加强专制主义中央集权思想文化领域专制政治领域八股取士···文字狱···。

第五单元第二课第一课时文化专制与八股取士(一)学习目标1、知道明、清统治者文化专制的表现,以及造成的影响。

2、知道明、清时期科举考试发生的变化以及影响。

3、通过学习学会分析当时出现这种现象的根本原因。

4、通过学习了解明清时期社会风俗的变化。

5、知道明清时期中国社会思想的变化。

6、尝试分析社会风俗和社会思想变化的原因。

(二)学习重难点知道明、清统治者文化专制的表现,以及造成的影响。

知道明清时期中国社会思想的变化尝试分析社会风俗和社会思想变化的原因。

(三)学法指导:1.读、思以上提示预习要点2.通读书本相关页,用红笔圈划出重要字、词、句。

3.完成相关练习。

4.小结自己的收获和预习时产生的问题。

(四)研学过程一、自主学习1.为了巩固统治,明、清统治者采取多种手段加强思想文化专制,就是其中之一。

2.明清时期,科举考试的内容和形式发生很大的变化,考试只许在范围内命题。

答卷的文体叫做。

3.清朝在统治安定后,大规模编纂书籍,其中最著名的的是。

4.明清时期社会上掀起一股要求、、的进步思潮。

5.明清时期最为著名的“四大名著”是、、、。

6.明清时期小说、戏曲主角由帝王将相、官吏文人转变为商人、机户、手工工匠、当铺老板等,展现明清的多彩画卷。

7.清朝中后期,成为戏班荟萃的地方,集古代戏曲艺术之大成。

8.明清时期,中国的基本定型。

二、合作探究1、阅读资料回答问题:“明月有情还顾我,清风无意不留人”,“清风不识字,何故乱翻书”,“一把心肠论浊清”这些普普通通的文学诗句却被乾隆帝亲自批驳:“‘一把心肠论浊清’,加‘浊’字于国号之上,是何肺腑?”认为这些诗句都是讥贬仇视满清命将胡中藻捉拿归案,结果胡中藻和族人被杀,祸及师友,家产全部抄没。

(提示:抓住关键字词,审清题意,然后结合教材和设问要求归纳、整理出答案。

)结合材料谈谈明清时期实行文字狱的实质和影响。

(1)实行文字狱的实质:(2)实行文字狱的影响:2.阅读材料回答问题:材料一:明末清初思想家顾炎武曾说过:“八股之害,等于焚书。

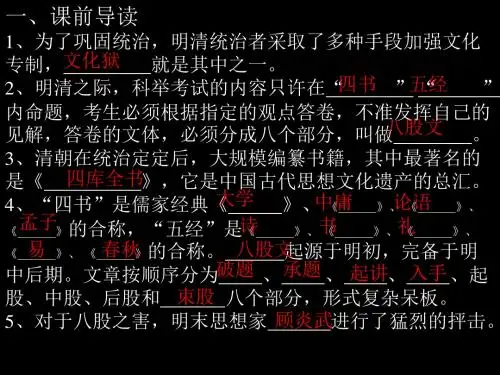

文化专制与八股取士导学稿学习目标了解明清时期文化专制的现象,从中认识明清政治的特点知道八股取士的内容,能够以辩证的观点、发展的观点认识科举制重点:知道文化专制所产生的恶劣影响难点:八股取士与科举制课前导读1.为加强统治,明清统治者采用多种手段加强思想文化专制,主要有_______和____________。

2.明清时期科举考试的内容限制在_________内,答卷的文体(形式)必须是_______。

难点释疑(一)资料1:据传洪武十七年,发生了多起贺表、谢笺案。

因其表笺中多有犯忌讳的文字,如“作则”,“则”音同“贼”,“取法”音近“去发”……朱元璋认为暗含诅咒,作表笺者均被处死。

资料2:雍正四年,礼部侍郎查嗣庭出任江西考官,以《诗经》中的“维民所止”为考题,被说成是想去掉“雍正”二字之头。

查嗣庭被下狱,在狱中病死,还被戮尸,家人被流放。

雍正时一位进士写了“明月有情还顾我,清风无意不留人”的诗句被斩首。

1.资料中所反映的这些现象,在历史上被称作什么?2.明清统治者制造文字狱的目的是什么?3.文字狱产生了怎样的危害性?(二)资料1.清人吴敬梓在《儒林外史》中有这样的描写:马二先生好谈文章而不识李清照,范进当了一省的学道而不知苏轼为何人。

资料2.有这样一篇八股文,题目是《论语》中的一句话”杀鸡为黍而食之“。

其中写道:其或公鸡欤?抑或不母鸡欤?抑或不公不母之阉鸡欤?其或白鸡欤?其或黑鸡欤?抑或不白不黑之麻鸡欤?阅读材料,结合课本,谈谈你对明清时期“八股取士”在考试内容、形式和影响三方面的认识?八股文例文一篇作者王守仁(明代进士,儒家大师,心学创始人,著有《传习录》)题目:志士仁人,无求生以害仁,有杀生以成仁正文:圣人于心之有主者,而决其心德之能全焉。

(破题)夫志士仁人皆有心定主而不惑于私者也,以是人而当死生之际,吾惟见其求无惭于心焉耳,而于吾身何恤乎?此夫子为天下之无志而不仁者慨也。

(承题)故言此而示之,若曰:天下之事变无常,而生死之所系甚大。

石梁中学 学科:历史与社会 八(下) 使用时间:2014年 月 日 主备人:刘水才 审核人:1班级 姓名 学号5-2-1 文化专制与八股取士一.学习目标:1. 知道明清时期为加强文化专制的措施;2. 理解八股取士的内容及其危害。

二.学习重难点:1. 重点:了解明清加强文化专制措施及危害;2. 难点:深刻理解明清文化专制的严重危害。

三.自主学习:1.为了巩固统治,明清统治者采取多种手段加强思想文化专制, 就是其中之一。

统治者故意从 中摘取片言只语,罗织罪名,对作者加以 ,这种做法称为 。

2.清朝的 更多,获罪的大多是下层 。

他们之所以卷入 ,或因爱发议论;或因不知忌讳;或因用字不慎。

3. 清朝在统治安定后,大规模编纂书籍,其中最著名的是《 》,它是中国古代思想文化遗产的总汇。

4. 明清时期仍采用科举考试的形式选拔人才,但考试的 和 发生了很大的变化。

考试只许在“ ” “ ” 范围内命题,考生必须按指定观点答,不准发挥自己的见解;答卷的文体必须分八个部分,叫做 文。

5.“四书”是儒家经典《 》《 》《 》《 》的合称; “五经”是《 》《 》《 》《 》《 》的合称。

四.合作探究:1.阅读教材P12“阅读卡:诗句引发的文字狱”内容。

回答下面问题: (1)明清统治者屡兴文字狱的目的是什么?(2)分析明清时期文字狱的严重危害?2.阅读课本第14页“资料和观点1、观点2”,回答下面问题: (1)说说为什么顾炎武认为八股文的消极影响比“焚书坑儒”还要大?(2)结合科举制度的演变,说说你对上述观点的看法。

五.课堂检测:1.清朝大兴“文字狱”与秦朝“焚书坑儒”、汉朝“罢黜百家”的根本目的是( ) A .防止人民反抗 B .巩固封建统治 C .压制知识分子 D .统一思想 2.明朝八股取士造成的危害有 ( )①阻碍了中国科学技术的发展 ②阻碍了中国思想文化的进步 ③造成学生死读书,脱离现实生活 ④增大了考试标准的客观性 A .①②③ B .②③④ C .①②④ D .①③④3.清代诗人龚自珍诗曰:“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀! 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。

《进步思潮与世俗文化》教学设计

课标要求

(一)课程内容

2-2-2 列举秦朝建立后中国古代的重要人物和事件,评析这些人物和事件对历史进程产生的重要影响。

(要点提示:晚明清初思想家)

2-2-6列举实例,展现古代中国政治、经济、文化领域的成就和特点,知道古代中华长期处于世界文化发展的前列。

(要点提示:四大名著、昆曲与京剧)

2-2-5描述中国古代社会生活的情景和事例,感受中国传统文化对现实生活的影响。

(要点提示:明代城市生活、明清乡村生活的变化)。

(二)活动建议

1.以《晚明清初主要思想家》列表,梳理主要思想家及其主要代表思想,结合主要著作、言论来分析。

2. 组织学生举办文学鉴赏会、故事会等活动,由学生结合已知知识介绍四大名著和京剧、昆曲,从文学作品中体验当时社会风俗和折射的进步思潮。

3.以《南都繁会图卷》、《货郎图》等描绘明朝城市、乡村的画作,引导学生从图中获取信息,感悟明朝中后期商业繁荣景象。

一、教学目标

1.知识目标

(1)知道晚明清初主要思想家(李贽、清初三大家)及其思想。

(2)知道以四大名著为代表的明清主要文学作品,知道昆曲和京剧,能结合已有知识积累介绍1-2部明清小说、戏曲作品。

2..能力目标

(1)结合明清小说、戏曲作品的描述,理解明清小说、戏曲所反映的社会变迁。

(2)借助文图资料,了解明清时期社会发展的新动向,感知当时城市、农村生活发生的变化。

(3)能根据晚明清初思想家主要言论判断、分析其思想观点,并说明这种思想对当时社会的影响。

3.情感目标:

在明清文学作品和进步思想启蒙中,感悟个性解放、自由思想、民主平等、崇尚爱情的可贵。

二、教学重难点

重点:从经济生活、文化内容、业余生活三方面感受明清社会的世俗化。

难点:从明清文艺作品中感受、归纳明清时期社会生活的变迁,并探讨这种变化的原因。

三、教学策略

1.根据学习难度确定学习方式,对于主要思潮、四大名著等能从教材梳理归纳得出的教学内容,由学生独立自主完成,然后小组互评互判,全班归纳总结。

而对明清时期的社会变迁的表现及其原因的分析,要组织学生合作探究学习,教师要做好引导。

2.以“那些离经叛道的孙悟空”为主线贯穿整堂课,线索清晰。

四、教学过程

教学环节教师活动学生活动设计意图

导入新课出示:京剧《大闹天宫》剧照(孙悟空:

若是不遂我心,定要打上灵霄宝殿。

)

教师:从这幅剧照中,可以获取哪些信

息?

导入语:这部作品的创作与当时社会风

自由发言,归

纳:

1.孙悟空与《西

游记》

2.国粹京剧

以京剧《大闹天宫》

导入有三个用意:

①以孙悟空喻指离

经叛道的明清思想

家;②引出《西游

气息息相关。

为什么当时孙悟空这样离经叛道的形象大受群众欢迎呢?我们将通过今天的学习来逐一探究。

3.“大闹天宫”

──孙悟空的

离经叛道

记》和京剧等世俗

文化表现;③从学

生熟悉的人物入

手,激发学习兴趣。

环节1:领悟“离经叛道”的“孙大圣”任务 1.谈一谈你对孙悟空的认识?(开

放题,用意在于肯定孙悟空对天庭的反

抗的意识、斗争的精神和对君权的藐视)

任务2:在明清之际出现了一些“孙悟空”

一样反抗正统礼教的思想家。

请自主阅

读教材P14-18和图册P26,完成表格。

思想

家

朝代主要

思想

评价

在学生自主完成的基础上,师生互动归

纳完成。

在此过程中,重点介绍李贽(对

正统礼教的质疑)与黄宗羲(对专制君

权的质疑)。

任务3:明清时期思想上的这种“离经叛

道”也表现在当时的文学作品中。

孙悟

空就是一例,此外,老师特别向同学们

介绍两位女性,她们是所作所为是否符

合你对中国传统女性的认识?

出示:

1.《牡丹亭》中杜丽娘:压抑的人性的复

苏,对爱情的执着追求。

2.《红楼梦》中的王熙凤:当权的奶奶、

治家的干才、舞弊的班头、营私的里手。

任务4:在明清文学作品中,还有哪些你

喜欢的人物形象?谈一谈你的看法。

开放性,发散思

维。

自主学习,独立

完成表格。

学生展示、相互

质疑、辩论。

谈对杜丽娘、王

熙凤的认识(突

破三从四德的

传统女性形

象)。

开放题,引导学

生从熟悉的作

品中去发现明

清时期人们对

爱情、对自由、

对个性的追求。

肯定孙悟空的“离

经叛道”,意在借此

肯定明清之际的进

步思潮。

由学生自主梳理、

归纳教材上的知识

点,这也是重要的

学习方式。

在展示环节,要组

织学生相互质疑与

辩论。

同学间的互

评互判识促进思维

发展的最好契机。

对开放性话题的自

由发挥,既联系了

学生的已有知识,

又激发学生思维。

环节2:感悟明清社会风俗出示:明朝《南都繁会图卷》(局部)

任务1:请你描述这幅画(或者:从画中,

你看到什么景象?)

任务2:分析明朝时期商业繁荣的原因?

出示:《南都繁会图卷》(戏台)

明确:明清时期,戏曲(京剧、昆曲)

得到极大发展。

(不仅成为街头老百姓的

重要娱乐,富商大贾还有专门的“私家

戏班”。

)

出示:李斗《扬州画舫录》关于私家戏

班的记载。

问题1:从这段材料中,你对明清时期的

认真读图,从图

中获取信息(感

受明朝南京城

的繁华,体悟商

业繁荣之胜)。

任务2由学生

合作学习完成

(理由:资本主

义工商业的萌

芽、“重农抑商”

传统观念的转

变、从事工商业

《南都繁会图卷》

描绘了明朝商业繁

荣之胜,具有典型

性。

读图能力的培养也

是历史教学的基本

任务。

对明朝商业繁荣原

因的分析,需要教

师启发指导,不做

过深入探究。

京剧和昆曲虽然

社会风尚有何发现?

(追求享乐,奢靡之风)

补充材料:有一个商人想在一刻之间花费万金,“门下客以金尽买金箔,载至金山塔上,向风之,顷刻而散,沿草树之间,不可复收。

”(《扬州画舫录》)

出示:晚明陆楫、清代顾公燮对奢靡之风的看法。

问题2:你怎么看待这种观点?

(辩证的观点,不主张拜金主义和奢侈之风)

问题3:为什么明朝中期之后社会上奢靡之风盛行呢?人口增加等)

学生简单了解

戏曲(京剧、昆

曲)。

知道戏曲

在明清时期得

到重大发展。

学生读材料,

分析探讨。

结合教材P15

资料,相互印

证,体悟明清奢

靡之风。

学生小组讨

论,全班展示。

总结归纳:文化

专制背景下进

步思想对人性

解放的启蒙;工

商业的发展、资

本主义的萌芽;

市民阶级的壮

大

是课标内容,但不

宜在本课教学中展

开,而应专题教学。

图文结合,相互印

证。

对明朝中期之后

的奢靡之风,需要

将之置于当时的社

会背景下去辩证分

析。

要肯定其对于

工商业发展和人性

解放的推动与影

响。

巩固提升1.借助板书巩固

2.结束语:明清时期,专制王朝犹如一艘

沉舟已风雨飘摇;传统的儒学思想好象

一棵病树充满枯枝败叶。

而当时的世界

却千帆竟发,万木争春。

几位进步思想

家上下求索,承古萌新,试图构建起具

有时代特色的启蒙思想框架,但仅仅是

晚风轻拂,难以形成大潮巨浪。

回顾课堂所学

(同步练习)

感悟提升

肯定明清进步思

潮,但要告诉学生:

文化专制下的晚风

轻拂,难以形成大

潮巨浪

五、板书设计

设计说明:以“孙悟空”导课,以“孙悟空”喻指明清时期突破传统儒学的进步思想家和追求自由的文学形象,这些“孙悟空”有哪些主张?表现了什么精神?明清时期的这种反传统的思潮与当时的工商业繁荣、文化专制对人性的禁锢以及奢靡享乐的社会风气是相辅相成的。

以图来概括本课教学逻辑,形象生动。

六、教学反思

1.成功之处

本课时教学最大的成功是对教材内容进行了重新组合,主干知识更加突出,而京剧、昆曲等知识点做虚化处理,从而使课堂教学结构更加严谨。

其次,对不同学习内容采取不同的学习方式,根据学生最近发展区来组织学习,提升了学习兴趣和学习效果。

2.败笔之处

虽然不是在讲思想史,教学预设时也尽量弱化对主要思想这部分的教学,但是还是着墨过多,结课时的提升还是落在思想上,没有很好的凸显“社会世俗化”这个重点。

另外,明清社会的奢靡风气也着墨过多。