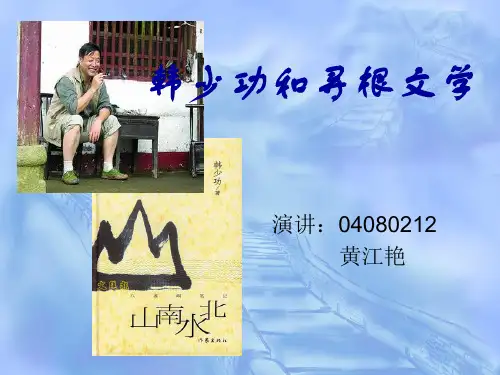

韩少功和寻根文学共15页

- 格式:ppt

- 大小:3.82 MB

- 文档页数:3

韩少功与寻根文学【摘要】“文化寻根”为主题的寻根文学最主要代表人物是韩少功。

本文通过分析寻根文学的背景等结合韩少功的作品来探寻寻根文学的主要思想理念和在作品里的表现。

寻根文学立足中国文化,取其精华,去其糟粕。

寻根文学是20世纪八十年代中期,中国文坛上兴起的以“文化寻根”为主题,作家们致力于对传统意识、民族文化心理的挖掘的文学形式。

1985年,韩少功率先在《文学的"根"》中声明:“文学有根,文学之根应深植于民族传统的文化土壤中”,他提出应该“在立足现实的同时又对现实世界进行超越,去揭示一些决定民族发展和人类生存的迷。

”在这样的理论之下作家开始进行创作,理论界便将他们称之为“寻根派”。

综合来看,“寻根派”的文学主张是希望能立足于我国自己的民族土壤中,挖掘分析国民的劣质,发扬文化传统中的优秀成分,从文化背景来把握我们民族的思想方式和理想、价值标准,努力创造出具有真正民族风格和民族气派的文学。

“寻根派”作家往往会选择一个地域作为文化层面的切入点,因此寻根文学往往分为城市文化寻根和乡野文化寻根。

韩少功作为“寻根派”的杰出代表人物,在乡野文化寻根这一方面具有典型性,他的作品,如《归去来》、《爸爸爸》、《女女女》等都是在一些远离现代文明的地域为背景的,这大概是因为他曾经是作为知青下乡插队经历影响而来的。

而正由于他曾经居住过这样的封闭的乡土地方,所以他的乡土小说中对于那种乡土人文环境的描写就更有其代表性。

下面将通过他的几部作品来分析他的寻根文学观念。

《归去来》中,主角黄治先初到某地有莫名的熟悉,他被当地人认作文革时在此插队的知青马眼镜,当以恐慌的心境逃出了乡村重返城市, 但却发现自己已深陷在被误认者的角色位置中难以自拔,好像自己既不属于城市也不属于乡村了。

作为韩少功提出寻根文学理念后发表的第一篇小说,很明显这是体现他寻根理念的。

其实这写的也是作者为代表的知青作家当时的那种迷茫困惑感。

一方面他们插队在乡村,远离了城市,但当他们再度回到城市的时候却发觉那已经不是他们印象中的城市了。

一、韩少功韩少功的创作韩少功(1953-)湖南长沙人。

1968年初中学毕业后到农村“插队”。

文革后期在湖南泪罗县文化馆工作。

1982年毕业于湖南师院中文系。

出版有中短篇小说集《月兰》、《爸爸爸》,长篇随笔《暗示》,长篇散文《山南水北》,长篇小说《马桥词典》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

1.第一阶段——“伤痕文学”阶段上世纪70年代末与“伤痕文学”一道正式进入文学主流借助人道主义的思想资源,控诉当代政治斗争和错误观念对人的摧残。

《月兰》是极左路线造成的一个悲剧。

“我”单纯而热情地执行上面的政策,而对农村生活状况缺乏真实了解,造成了月兰自杀的悲剧。

2.第二阶段——“寻根文学”阶段1985什发表《文学的根》被视为“寻根派宣言”:“文学有根’,文学之‘根’应深植于民族文化民族传统的土壤里,根不深,则叶难茂。

……他们(贾平凹和李杭育等)都在寻‘根”都开始找到了自己的文化根基和文化依托。

这大概不是出于一种廉是一种对民族的重新认识,一种审美意识中潜在历史因素的觉醒.一种追求和把握人世无限感和永恒感的对象化表现。

中篇小说《爸爸爸》是“寻根文学”的代表作品。

故事发生在一个与世隔绝、时间凝固和停滞、充满原始蛮荒气氛、不知现代文明为何物的山寨——鸡头寨,展现了鸡头寨蒙昧、迷信、保守、原始、落后的风俗习惯。

在福克纳《喧哗与骚动》中的影响下,新时期文学中产下了一批白痴的人物形象,而丙崽则是他们中的第一个。

丙崽是个永远长不大,却也死不了的白痴、侏儒他生活在愚味、龌龊的环境中,长相丑陋,思维混乱,言语不清,行为猥琐是作为民族文化“劣根性”的象征物来创造的。

《爸爸爸》是一部寓言作品,模糊了时代背景,象征超稳定的古中国文明,揭示中国文化在时空的停滞,继承了“五四”以来启蒙主义和国民性批判的传统3.第三阶段——跨文体写作的长篇小说创作的阶段90年代以后,韩少功在小说艺术创新上的探索主要出于对“小说”的功能和形态拓展的考虑。

寻根文学寻根文学,以“文化寻根”为主题的文学形式。

20世纪八十年代中期,中国文坛上兴起了一股"文化寻根"的热潮,作家们开始致力于对传统意识、民族文化心理的挖掘,他们的创作被称为"寻根文学"。

1985年韩少功率先在一篇纲领性的论文《文学的"根"》中声明:"文学有根,文学之根应深植于民族传统的文化土壤中",他提出应该"在立足现实的同时又对现实世界进行超越,去揭示一些决定民族发展和人类生存的迷。

"在这样的理论之下作家开始进行创作,理论界便将他们称之为"寻根派"。

目录1兴起背景:文化热作家。

2代表作。

3思想缘由。

4文学定位。

5主要事件:最早出现,大规模兴起,海外文化引进。

6流派划分:综述城市文化,寻根乡野文化寻根。

7流派影响:伤痕文学和反思文学“:寻根文学”“现代派”文学潮流。

一兴起背景文化热随着经济建设的发展,西方的现代文化思想也与其他经验和技术一起进入中国,但是如何应对这些思想,当时的知识分子有两种主要看法:一种认为就应该学习模仿。

连文学艺术上的现代派也被当作现代化的一个组成部分,完全不考虑现代派艺术在西方正是对现代工业文明的反抗,还有一种认为“现代化”这个目标由于各个国家的政治环境不同,文化基础也不相同,它所呈现的模式,尤其是文化上的发展模式,是不应该相同的。

因此,中国在经济起飞之际应该如何把自身的文化传统作为接受场,来检验、吸收西方现代文化,以求发展自己的现代化?这个问题在当时人文知识分子中逐渐引起了关注,具体表现在对传统文化的价值作出多元的考察。

这与80年代初的启蒙话语不同,启蒙主义者所强调的反传统和反封建,正好可以被用来批判文革时期泛滥成灾的政治专制主义。

但是当一部分知识分子在实际生活中研究如何建设现代化的命题时就不能不注意到,对现实的改造必须利用好自己的文化传统。

于是重新研究认识评价中国传统文化成为一种既是客观的需要,也是主观上的要求。

“寻根文学”与韩少功小说及《爸爸爸》讲义【教学目的与要求】掌握寻根小说的鲜明特征,强调以现代意识对传统文化的革新、改造。

理解《爸爸爸》中所体现出对民族文化、民族精神重新进行审视和思辨。

【阅读书目】《月兰》(中短篇小说集),广东人民出版社1981年《飞过蓝天》(中短篇小说集),湖南人民出版社1983年《诱惑》(中短篇小说集),湖南文艺出版社1986年《马桥词典》(长篇小说),作家出版社1996年《面对神秘而空阔的世界》(随笔集),浙江文艺出版社1986年【思考与练习】作为文化寻根小说的代表作之一,《爸爸爸》所代表的是一种什么样的寻根倾向?一、“寻根文学”与韩少功的“寻根意识”“文革”后的文学史上,1985年是很重要的一年。

在此以前,作家们的主要工作集中体现在对历史的反思和对现实的批判方面,虽然也出现了汪曾祺等作家所开辟的民间世界的空间,但毕竟是个别人的创作,没有引起文坛的广泛注意。

从七十年代末开始,伤痕文学和反思文学对“人”的自觉意识进行了深入的挖掘,并在作品中力图解放“人”的生命与价值,但一些作家却发觉即使抛开暂时的政治、道德因素,人也不可能像动物那样,进入绝对自由的生存空间——一只无形的手在幕后操纵着人类,制约着“人”的心理、行为模式,这就是“文化”。

许多作家希望能够从“民族文化心理”层面上,把握本民族成员“理解事物的方式”,从而解答为何中国会出现“文革”全民动乱乃至中国自盛唐以来国势为何衰落的疑问。

一些作家认为中国自“五四”新文化革命以来出现了长时间的“传统文化断裂”时期,于是希望以文学来弥补这一“文化断裂带”。

阿城认为:“五四运动在社会变革中有着不容否定的进步意义,但它较全面地否定民族文化的虚无主义态度,加上中国社会一直动荡不安,使民族文化的断裂延续至今,'文化大革命'更其彻底,把民族文化判给阶级文化横扫一遍,我们甚至差点连遮羞布也没有了。

”韩少功也认为:“五四以后,中国文学向外国学习,学西洋的,东洋的,俄国的和苏联的;也曾向外国关门,夜郎自大地把一切'洋货'都封禁焚烧。

文学的苏醒——解读寻根文学中的韩少功摘要:寻根文学是二十世纪八十年代中期兴起的一个文学派别。

其重要文学史意义就是倡导从民族历史文化中汲取深层的养料进行创作,唤起了文化审美性的苏醒,推进了新时期小说艺术观念的转型。

本文以韩少功20世纪80年代创作为中心,着重分析寻根文学的代表作品《爸爸爸》探讨了这一转型的过程,及这一过程中寻根文学的历史地位和贡献。

关键词:寻根文学韩少功文学苏醒中国文学史上出现过一个短命而亡但是影响深远的文学派别——“寻根文学”。

20世纪八十年代中期,一批作家们开始致力于对传统意识、民族文化心理的挖掘,他们的创作被称为"寻根文学"。

1985年韩少功率先发表《文学的"根"》声明:"文学有根,文学之根应深植于民族传统的文化土壤中"。

八十年代的许多作家秉承这个理念开始进行新的创作,理论界便将他们称之为"寻根派"。

上个世纪八十年代,韩少功、叶蔚林、何立伟、谭谈等人被称为“文学湘军”。

在这些寻根作家中,对寻根文学思考最为深入,最为系统,探索最富创造性的作家当属韩少功。

他在1985年相继发表的寻根文学纲领性文章《文学的“根”》与寻根文学标志性小说《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》等,显示出他在理论与创作上的高度自觉。

以韩少功为首的“寻根派”的文学主张是希望能立足于我国自己的民族土壤中,挖掘分析国民的劣质品行,发扬文化传统中的优秀成分,从文化背景来把握我们民族的思想方式和理想、价值标准,努力创造出具有真正民族风格和民族气质的文学。

“寻根文学”在对中国传统文化的继承上无疑起了一定的推动作用,同时很多寻根作家在创作时吸收了大量现代主义甚至后现代主义的表现方式,在促进中国文学自身的发展上功不可没。

寻根文学包含两层含义:一是寻找民族文化、民族内涵。

寻根文学作家群致力于挖掘出中国落后乡村的民俗社会的一切阴暗面:偏僻、贫困、荒诞、迷信、懒惰、保守、肮脏、冷膜、残酷。

中山大学硕士学位论文寻找文学之“根’’一论韩少功1985年的文学创作《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》Seekingtherootofliterature..--.-AbriefanalysisofmajorworksbyHanShaoGongin1985专业名称:中国现当代文学申请人姓名:吴少英导师姓名:郭冰茹副教授答辩委员会组成(签名)主席:洌扒y委员:P:_3:f、:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:j乏勺误日期:≯剥年?硼fo日学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。

学位论文作者签名:景勺受日期:碉)辟f钞月f6日导师签名:珏卸,alp日期:pg年,2一月,u日寻找文学之“根’’——论韩少功1985年的文学创作《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》专业名称:中国现当代文学硕(博)士生:吴少英指导教师:郭冰茹副教授摘要“寻根文学”是新时期文学艺术追求民族化的一次有意义的尝试。

韩少功作为“寻根文学"的摇旗人和实践者,在20世纪80年代的中国文坛大放异彩。

韩少功关于“寻根文学’’的论述,掀起了这股文学思潮的序幕,得到了李杭育、阿城等的声援和支持。

与此同时,韩少功对“根”的界定、书写在“寻根文学”的思潮中有着自己的独到之处。

《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》集中在1985年发表,契合了韩少功同一时期的“寻根”理论,是韩少功“寻根"的主要代表作。

论寻根文学得创作摘要:二十世纪八十年代中国文坛掀起一场寻根文学得热潮,挖掘中华民族文明得潜藏底蕴,求索文化得根基,揭示传统得精华与糟粕,探寻并且重构中国文化得绚丽乐章。

其中,韩少功就就是一位重量级得作家,她得寻根小说《爸爸爸》借助一个山寨得历史变迁向世人展示了中华文明重生得过程。

关键词:寻根文学、寻根小说、传统文化、韩少功、一、寻根文学1985年前后形成潮涌得”寻根小说”创作。

寻根小说最显著得特点在于:以现在意识观瞧显示与历史,反思传统得文化,重铸民族得灵魂,探寻中国文化重建得可能性;作品题材与文化反思对象呈现鲜明得地域特点;在表现手段上既有中国传统文学得手法,又运用现代派得象征、暗示、抽象得方法,丰富、加深了作品得文化意蕴。

(一)寻根‘小说作家对自己所寻得“根”究竟就是什么,“文化”这一概念究竟就是什么对“根”或“文化”得态度也比较矛盾,概括得说有这样三类:1就是持肯定态度。

代表作主要有阿城得《棋王》,《棋王》写了“吃”与“下棋”得故事,作品揭示了王平们这个民族凭借着极其简陋得“吃”与“下棋”,也就就是物质与精神得最低层次需求度过了许多动乱得年代。

作品中得那个十年动乱只不过就是中国历史上无数动乱年代得一种,而“吃”与“下棋”贯穿其中,充分体现了民族得韧性。

2就是持否定态度。

代表作有韩少功得《爸爸爸》、《女女女》,王安忆得《小鲍庄》、《刘大庄》等。

韩少功在《爸爸爸》中所寻找到得就是民族文化传统中根深蒂固得一个丑陋不堪得“老根”:丙崽。

丙崽就是一个白痴,但就是却被全村人奉若神明,她得胡言乱语致使全村人在一场大战中伤亡惨重。

作者在这里揭示了民族经常将自己得命运交付给荒诞而抽象得异已物,进而导致了整个民族行为陷入一种无理性得盲动行为。

3就是持辩证态度。

代表作有冯翼才得《神鞭》,[1]李杭育得《最后一个渔老儿》、《沙杜遗风》、《土地与神》等“葛川江”系列小说。

《神鞭》中得主人公“神鞭”曾经打遍天下无敌手,这就是我们民族之前有过得辉煌,但就是在八国联军得枪炮面前,“神鞭”就不堪一击了。

关于韩少功与其寻根文学理论主张其一,从韩少功与寻根文学这一文学思潮的联系入手。

首先,从寻根文学的基本内涵来答。

文学“寻根”的主张,主要表现为偏离强烈的意识形态和现实政治,而转向与日常生活相关的风俗、文化。

具体而言,在内容上,表现为关心传统习俗、关注地域文化的倾向。

韩少功对湖南本土文化的书写正是如此。

在美学观和文化观上,寻根文学也并非单一的,而是呈现出犹豫、多元、矛盾等复杂性。

当然,在整体趋势上,反对规范、传统的中心文化是其共同特征。

在寻根作家看来,“边缘”的文化能够成为文学创造的最具活力的资源。

正如韩少功的作品中,野史、传说、民歌、偏远地域的民情风俗,蕴藏着更多文化精华,延续着“新启蒙”的批判立场。

其次,从寻根文学的具体形态来答。

在“寻根小说”的具体创作实践中,由于对所寻之“根”的理解不同,呈现出复杂的多样性。

韩少功则是神秘文化寻根小说的代表。

他在这一时期创作的《爸爸爸》、《女女女》、《归去来》、《蓝盖子》等作品都是通过对某种神秘生活的描写,对民族文化之根进行了深层次的探寻。

这些作品淡化时代色彩,强化地域特征和神秘色彩。

通过吸收神话、幻觉、怪诞、象征等手法,表现了对人的生存状态和民族命运的思考。

最后,还要注意韩少功本人的文学寻根理论与创作实践。

韩少功曾在《文学的根》中发表宣言,“根”即是归宿,是父亲的伟大替身。

《爸爸爸》中丙崽无父的形象,正昭示着作家试图寻找精神之父的叙事努力。

作品中隐含的文化寻父主题,无疑表达了作家对民族之根缺失的深重忧虑。

这种忧患意识既反映了韩少功对民族命运问题的关注,也使其作品体现出具有强烈启蒙意识的文学品格。

其二,从韩少功小说中的思想文化内涵入手进行作答。

总的来说,韩少功小说的文化意义主要在于对传统文化原型的揭露,批判,以及在此基础上的启蒙。

首先是宏观文化视野下的剖析与揭露。

例如《爸爸爸》中的鸡头寨,寨中人的观念情感、思维方式、生活方式,从古到今世代相传,实际上是中国南方蒙昧社会超稳定形态的一个缩影。

论韩少功的“寻根”之作韩少功是当代中国著名作家,他在创作生涯中的一部分作品中,在主题上尤为关注中国传统文化与文学的传承和发展。

这些作品被称为“寻根”文学,其中包括《黄金甲》、《小城之春》、《浮生六记》等。

本篇论文旨在深入探讨韩少功“寻根”之作的文学特点、社会意义和文化使命。

一、“寻根”之作的文学特点1.结构上讲究“辞章分句”的表现手法韩少功的“寻根”之作结构上讲究“辞章分句”的表现手法,尤其注意对话、场面和人物形象的描写,通过细致入微的叙述,使小说的情节饱满而紧凑,有力地表现出了小说的主题。

2.寻求文学的“原初”形式和审美价值韩少功在“寻根”之作中寻求文学的“原初”形式和审美价值,细致描绘当时的社会背景和人物相处过程,通过文学的形式呈现出传统文化的精髓,整合了传统文化和现代文化,体现出新时代文学创新和传统文化保护的重要意义。

二、“寻根”之作的社会意义1.保护和传承中华传统文化在今天全球化的背景下,中华传统文化受到了越来越严重的威胁,因此,韩少功的“寻根”之作具有非常重要的社会意义,不仅引起了广泛的社会关注,同时也推动了中华传统文化的研究和传承,为中华民族的文化自信和文化繁荣作出了杰出贡献。

2.反映社会现实,呈现历史观照韩少功的“寻根”之作通过对历史时期的真实描绘,反映了现实生活中的人物和事件,反映了社会的历史和发展,凸显出中华文化的宝贵性格和精神价值,通过对历史的观照,对当代社会提出了新的思考和启示。

三、“寻根”之作的文化使命作为当代文化的一份子,韩少功把“寻根”之作上升到了文化使命的层面,鼓励人们找到传统文化的精髓,追寻人类自然和人文的历史和造就,推动中华传统文化的持续传承和创新发展,从而进一步推动中华民族的文化自信和文化繁荣。

总之,韩少功的“寻根”之作完美地展现了中华传统文化的魅力,具有极其深刻的文化意义和历史价值,使得“寻根”成为当代文学艺术中最具代表性和最高价值的创作方向之一。

文学的“根”韩少功我以前常常想一个问题:绚丽的楚文化到哪里去了?我曾经在汨罗江边插队落户,住地离屈子祠仅二十来公里。

细察当地风俗,当然还有些方言词能与楚辞挂上钩。

如当地人把“站立”或“栖立”说为“集”,这与《离骚》中的“欲远集而无所止”吻合,等等。

除此之外,楚文化留下的痕迹就似乎不多见。

如果我们从洞庭湖沿湘江而上,可以发现很多与楚辞相关的地名:君山,白水、祝融峰,九嶷山……但众多寺庙楼阁却不是由“楚人”占据的:孔子与关公均来自北方,而释迦牟尼则来自印度。

至于历史悠久的长沙,现在已成了一座革命城,除了能找到一些辛亥革命和土地革命的遗址之外,很难见到其他古迹。

那么浩荡深广的楚文化源流,是什么时候在什么地方中断干涸的呢?都流入了地下的墓穴么?两年多以前,一位诗人朋友去湘西通道县侗族地区参加了一次歌会,回来兴奋地告诉我:找到了!她在湘西那苗、侗、瑶、土家所分布的崇山峻岭里找到了还活着的楚文化。

那里的人惯于“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,披兰戴芷,佩饰纷繁,萦茅以占,结苣以信,能歌善舞,呼鬼呼神。

只有在那里,你才能更好地体会到楚辞中那种神秘、奇丽、狂放、孤愤的境界。

他们崇拜鸟,歌颂鸟,模仿鸟,作为“鸟的传人”,其文化与黄河流域“龙的传人”有明显的差别。

后来,我对湘西多加注意,果然有更多发现。

史料记载:在公元三世纪以前,苗族人民就已劳动生息在洞庭湖附近(即苗歌中传说的“东海”附近,为古之楚地),后来,由于受天灾人祸所逼,才沿五溪而上,向西南迁移(苗族传说中是蚩尤为黄帝所败,蚩尤的子孙撤退到山中)。

苗族迁徙史歌《爬山涉水》,就隐约反映了这段西迁的悲壮历史。

看来,一部分楚文化流入湘西一说,是不无根据的。

文学有“根”,文学之“根”应深植于民族传说文化的土壤里,根不深,则叶难茂。

故湖南的作家有一个“寻根”的问题。

这里还可说一南一北两个例子。

南是广东。

人们常说不久前的香港是“文化沙漠”,这恐怕与现代商品经济瓦解了民族文化主体有关。