[经济学]第五章 统计指数编制方法

- 格式:ppt

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:4

统计指数的编制方法统计指数是用来描述特定领域或行业的整体发展状况和趋势的工具。

它通常由多个指标组合而成,以反映所关注领域或行业的各个方面。

编制统计指数的方法因用途和目标的不同而有所差异。

下面将详细介绍一些常见的统计指数编制方法。

一、加权平均法:加权平均法是编制统计指数最常用的方法之一、该方法通过对每个指标进行加权计算,得出整体的指数数值。

加权平均法分为确定权重和计算方法两个步骤。

1.确定权重:在确定权重时,可以采用主观和客观两种方法。

主观方法是基于专家意见和经验判断,将较重要的指标赋予更高的权重值。

客观方法则是通过统计分析和数学模型来确定权重。

2.计算方法:计算指数值时,首先将每个指标的数值转化为相对于其中一基期的变化率或相对于基准数的比率。

然后将每个指标的变动率或比率与相应的权重相乘,再将各个指标加权得到整体指数的数值。

二、几何平均法:几何平均法是一种常用的价格指数编制方法。

这种方法将不同期间的价格指数进行连续求和,然后将总和除以期数得到几何平均值。

这种方法考虑了不同时间段内的价格变动对整体指数的影响。

三、数量指数法:数量指数法是用来描述数量变化的统计指数编制方法。

该方法通常用于衡量其中一种商品、服务或物质的生产、销售或使用情况。

数量指数的计算基于两个时间点的数量变化情况。

四、价格指数法:价格指数法是用来描述价格水平变动的统计指数编制方法。

它可以用来衡量其中一种商品或服务的价格变动情况。

在价格指数法中,我们通常使用基权价格指数来衡量价格变化。

五、度量比较法:度量比较法是通过将不同单位的指标进行标准化,并将它们转化为相对数值来编制统计指数。

这种方法常用于比较不同地区、国家或行业之间的发展水平。

六、分项指数法:分项指数法是将整体指数进一步细分为不同的子指数。

这种方法可以更详细地描述其中一领域或行业不同方面的发展情况。

每个子指数可以通过上述方法进行编制。

七、加法指数法:加法指数法是通过将各个指标单独编制为指数,并将它们相加得到整体指数的方法。

统计指数的编制方法讲解统计指数是一种用于度量一些特定领域或经济活动的表现的指标。

它可以通过对相关数据进行定量分析和计算而得出,可以帮助决策者了解和分析该领域或活动的趋势和变化。

1.确定指数的目标和范围:首先要明确统计指数的目标是什么,是要表达一些经济活动的表现还是一些领域的发展情况。

然后确定统计指数的范围,即需要收集哪些数据来反映该指数。

2.收集相关数据:在确定了统计指数的目标和范围后,需要收集与该指数相关的各种数据。

这些数据可以来自多个渠道,如国家统计局、企业调查、调研机构等。

3.清理和整理数据:收集到的数据往往包含一些无效或不相关的信息,需要进行数据的清理和整理工作。

这包括去除重复数据、补充缺失值、纠正错误数据等。

4.数据处理和计算:在清理和整理好数据之后,需要进行数据的处理和计算。

这可以涉及到各种统计方法和指标,如平均数、加权平均数、指数增长率等。

5.确定指数的权重和基期:在进行数据处理和计算之前,需要确定指数的权重和基期。

权重是指不同数据在指数中的重要程度,可以通过专家判断或相关数据的重要性来确定。

基期是指用于比较和计算指数的起点,一般选择一个具有代表性和稳定性的时间点。

6.计算指数:根据所选定的指数计算方法和指数的权重和基期,进行指数的计算。

常见的指数计算方法包括价量指数法、加权指数法、链式指数法等。

7.分析和解读指数:在得到指数之后,需要对其进行分析和解读。

这可以包括将指数与相关数据进行比较、寻找其背后的原因和趋势、预测未来的变化等。

总结起来,统计指数的编制方法包括确定指数的目标和范围、收集相关数据、清理和整理数据、数据处理和计算、确定指数的权重和基期、计算指数以及分析和解读指数。

这些步骤可以帮助决策者了解和分析特定领域或经济活动的趋势和变化,并提供决策的参考依据。

第五章统计指数编制方法统计指数是用来反映一个经济领域或者一个国家的整体运行状态的重要指标。

在统计指数的编制方法上,可以分为加权平均指数和加和平均指数两种。

加权平均指数是通过对各项指标进行加权处理,然后进行平均计算得到的。

加权平均指数可以更好地反映各项指标的重要性,使得指数更具有准确性和科学性。

加权平均指数的编制方法有很多,下面将介绍两种常用的加权平均指数的编制方法。

一种方法是基础期定权法。

基础期定权法是以一些特定的基础期的指标值为基础,根据各项指标的重要性,给予不同的权重。

然后通过对各项指标的指标值乘以相应的权重,之后再将所有的乘积相加,最后进行比较,得出加权平均指数。

另一种方法是基期移动定权法。

基期移动定权法是在每个统计周期内,都有一个基期,并且在每个统计周期内,通过重新计算权重和指标值,进行指数的编制。

这种方法能够更好地反映经济领域或者国家整体运行状态的变化,并且具有更好的灵敏度。

加和平均指数是将各项指标的指标值进行加和计算,然后除以指标的个数得到的。

这种方法更加简单直观,但是缺乏权威性和科学性。

加和平均指数的编制方法一般采用算术平均法,即将各项指标的指标值相加,然后除以指标的个数。

综上所述,统计指数的编制方法有加权平均指数和加和平均指数两种方法。

加权平均指数可以更好地反映各项指标的重要性,使得指数更具有准确性和科学性。

加和平均指数比较简单直观,但是缺乏权威性和科学性。

在具体应用中,需要根据不同的情况选择适合的编制方法,以得到准确可靠的统计指数。

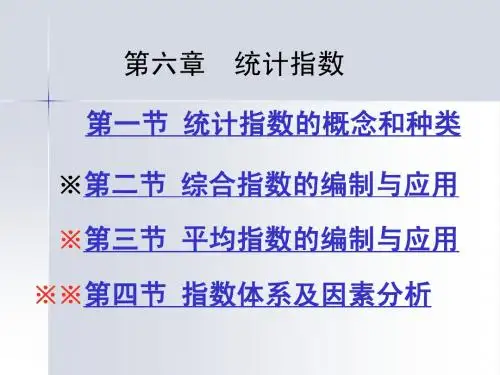

第五章统计指数第五章统计指数第⼀节统计指数概述⼀、统计指数的概念统计指数是分析社会经济现象数量变动的⼀种对⽐性指标。

统计指数的编制最早起源于物价指数。

1650年英国⼈沃汉(Rice Voughan)⾸创物价指数,⽤于度量物价的变化状况。

其后指数的应⽤范围不断扩⼤,其含义和内容也随之发⽣了变化。

从内容上看,指数由单纯反映⼀种现象的相对变动到反映多种现象的综合变动;从对⽐的场合上看,指数由单纯的不同时间的对⽐分析到不同空间的对⽐分析等等。

因此指数有⼴义和狭义之分。

⼴义上的统计指数是指⼀切反映社会经济现象数量变动的相对数,如前⾯介绍的发展速度、⽐较相对数、结构相对数等都可以称为统计指数。

例如:2012年,某地区的粮⾷产量、国内⽣产总值分别为2011年的119%和112%,就是说某地区的粮⾷产量、国内⽣产总值的发展速度分别为119%和112%,也可以说是某地区的粮⾷产量、国内⽣产总值的指数分别是119%和112%。

⽽狭义上的指数是指专门⽤来反映那些不能直接相加和对⽐的社会经济现象综合变动的相对数。

例如,要反映多种⼯业产品产量的变化,因不同使⽤价值和不同计量单位的⼯业产品的实物量、单位产品原材料消耗、单位成本、价格等不能直接相加的,如我们不能把1000吨⽔泥、3000辆汽车与5000台彩⾊电视机等的数量、单价和单位成本等直接相加,也不能直接计算它们的平均价格和平均单位成本等,其在不同时间或不同空间上的⽐值⽆法⽤通常的⽅法求得,这就要借助于⼀种专门的、特殊的相对数----狭义上的指数来反映它们的变化。

本章主要讨论狭义指数的编制原理、⽅法及其应⽤。

⼆、统计指数的作⽤在经济分析中,统计指数具有⼗分⼴阔的应⽤领域。

例如,通过⽣产指数可以反映经济增长的实际⽔平,通过股价指数可以显⽰股市⾏情,通过物价指数可以说明市场价格的动态及其对居民⽣活的影响,通过购买⼒平价指数可以进⾏经济⽔平的国际对⽐,等等。

统计指数的作⽤主要变现为以下⼏个⽅⾯:(⼀)指数能够综合反映事物的变动⽅向与变动程度这是指数的主要作⽤。

第五章统计指数一、填空题1.指数按其指标的作用不同,可分为和。

2.狭义指数是指反映由——所构成的特殊总体变动或差异程度的特殊。

3.总指数的编制方法,其基本形式有两种:一是,二是。

4.平均指数是的加权平均数。

5.拉氏指数的编制原则:无论什么指数,均采用同度量因素。

派氏指数的编制原则:无论什么指数,均采用同度量因素。

6.在含有两个因素的综合指数中,为了观察某一因素的变动,则另一个因素必须固定起来。

被固定的因素通常称为,而被研究的因素则称为指标。

¥*7.平均数的变动同时受两个因素的影响:一是各组的变量值水平,二是。

8.编制综合指数,确定同度量因素的一般原则是:数量指标指数宜以作为同度量因素,质量指标指数宜以作为同度量因素。

*9.已知某厂工人数本月比上月增长6%,总产值增长12%,则该企业全员劳动生产率提高。

*10.综合指数的重要意义,在于它能最完善地显示出所研究对象的经济内容,即不仅在,而且还能在方面反映事物的动态。

二、单项选择1.统计指数按其反映的对象范围不同分为( )。

A简单指数和加权指数B综合指数和平均指数C个体指数和总指数D数量指标指数和质量指标指数2.总指数编制的两种形式是( )。

A算术平均指数和调和平均指数B个体指数和综合指数、C综合指数和平均指数D定基指数和环比指数3.综合指数是一种( )。

A简单指数B加权指数C个体指数D平均指数4.某市居民以相同的人民币在物价上涨后少购商品15%,则物价指数为( )。

A 17.6%B 85%C 115%D 117.6%5.在掌握基期产值和各种产品产量个体指数资料的条件下,计算产量总指数要采用( )。

A综合指数B可变构成指数C加权算术平均数指数D加权调和平均数指数6.在由三个指数组成的指数体系中,两个因素指数的同度量因素通常( )。

A都固定在基期B都固定在报告期C一个固定在基期,另一个固定在报告期D采用基期和报告期的平均数|7.某商店报告期与基期相比,商品销售额增长6.5%,商品销售量增长6.5%,则商品价格( )。

指数编制宏观经济景气动向分析方法,是在既有的统计指标基础之上,筛选出具有代表性的指标,建立一个经济监测指标体系,并以此建立各种指数或模型来描述宏观经济的运行状况和预测未来走势。

由于这套指标的描述和预测功能,我们也称该指标体系为宏观经济的"晴雨表"或"报警器"。

但它之所以能象"晴雨表"或"报警器"那样发挥监测和预警的作用,第一是因为经济本身在客观上存在着周期波动;第二是因为在经济波动过程中,经济运行中的一些问题可以通过一些指标率先暴露或反映出来。

利用景气指数进行分析,就是用经济变量之间的时差关系指示景气动向。

首先是确定时差关系的参照系,即基准循环,编制景气循环年表;其次,根据基准循环选择超前、同步、滞后指标;最后编制扩散指数和合成指数来描述总体经济运行状况、预测转折点。

经济波动的复苏、扩张、收缩和萧条都不是在某一个月发生的,而是通过许多经济变量在不同的经济过程中的不断演化而逐渐展开的。

我们可以根据不同的经济变量参予经济波动各个阶段的先后顺序来确定基准点,最后再根据专家建议来确定各阶段特别是峰和谷的转折点日期。

峰和谷的转折点日期就构成了景气循环年表。

所以,景气监测的第一步工作就是编制景气循环年表。

根据景气循环年表,我们就可以把一系列监测指标划分为先行、一致、滞后指标。

一致指标,也叫同步指标。

这些指标峰与谷出现的时间与总体经济运行峰与谷出现的时间一致,可以综合地描述总体经济所处状态。

如工业总产值,社会消费品零售总额等。

先行指标,也叫领先指标。

利用这些指标可以事先预测总体经济运行的峰和谷。

如机械产品订货、股票指数、广义货币M2(美国)等。

滞后指标是对总体经济运行中已经出现的峰和谷的一种确认。

如利息率、库存等。

对这些指标进行逆转,也可以得到很好的超前指标。

这些超前、一致、滞后指标,共同构成了景气指标体系。

经济的周期波动是通过一系列经济变量的活动来传递和扩散的。