第三讲——法的渊源与形式分解

- 格式:ppt

- 大小:111.50 KB

- 文档页数:7

法的起源的形式

法的起源是指法的起始和发源,在长期的社会发展过程中,对法的起源问题,存在过神创说、暴力说、契约说、发展说等。

马克思主义认为,法是随着生产力的发展、私有制和阶级的产生、国家的出现而产生的。

从法的起源的形式上来看,法的形态总是先表现为不成文形式,即习惯和习惯法,然后才发展为成文(制定)形式,即成文法。

在这个过程中,文化的因素起着相当大的作用。

法在氏族习惯的母体中孕育生长,而氏族习惯融原始的道德、宗教等多种社会规范于一体,它们之间没有明确的界限。

法律规则的专门化、独立化是社会规范分化的结果,法的形成过程实际上是法日益脱离宗教、道德规范而成为独立的专门的社会规范的过程。

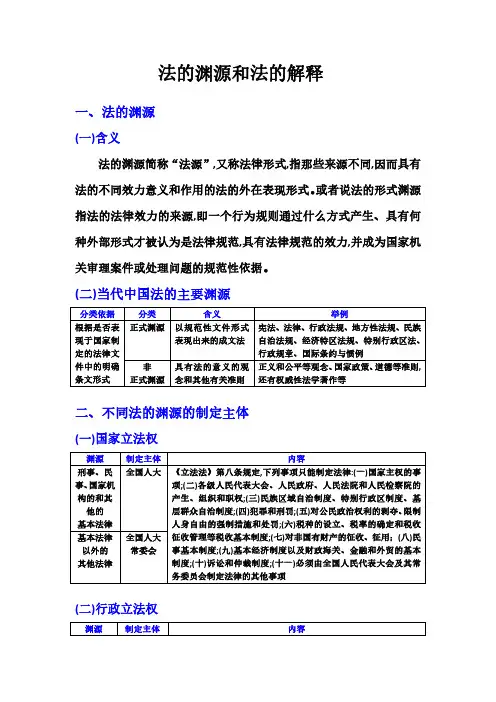

法的渊源和法的解释一、法的渊源(一)含义法的渊源简称“法源”,又称法律形式,指那些来源不同,因而具有法的不同效力意义和作用的法的外在表现形式。

或者说法的形式渊源指法的法律效力的来源,即一个行为规则通过什么方式产生、具有何种外部形式才被认为是法律规范,具有法律规范的效力,并成为国家机关审理案件或处理问题的规范性依据。

(二)当代中国法的主要渊源分类依据分类含义举例根据是否表现于国家制定的法律文件中的明确条文形式正式渊源以规范性文件形式表现出来的成文法宪法、法律、行政法规、地方性法规、民族自治法规、经济特区法规、特别行政区法、行政规章、国际条约与惯例非正式渊源具有法的意义的观念和其他有关准则正义和公平等观念、国家政策、道德等准则,还有权威性法学著作等二、不同法的渊源的制定主体(一)国家立法权渊源制定主体内容刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律全国人大《立法法》第八条规定,下列事项只能制定法律:(一)国家主权的事项;(二)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(三)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(四)犯罪和刑罚;(五)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;(六)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(七)对非国有财产的征收、征用;(八)民事基本制度;(九)基本经济制度以及财政海关、金融和外贸的基本制度;(十)诉讼和仲裁制度;(十一)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项基本法律以外的其他法律全国人大常委会(二)行政立法权渊源制定主体内容行政法规国务院为执行法律的规定宪法规定的国务院行政管理职权的事项全国人大及其常委会授权的事项部门规章部委行署、直属机构执行法律或国务院的行政法规、决定、命令的事项地方政府规章省级政府为执行法律、行政法规、地方性法规的规定属于本行政区域的具体行政管理事项设区的市、自治州政府限于:城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面(三)地方立法权渊源制定主体内容地方性法规省级人大及其常委会为执行法律、行政法规的规定属于地方性事务需要除《立法法》第八条规定的事项外,其他事项国家尚未制定法律或行政法规的设区的市、自治州人大及其常委会设区的市、自治州制定的地方性法规报省级常委会批准生效范围限于:城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面新增设区的市、自治州制定地方性法规的时间和步骤由省级常委会决定自治条例、单行条例自治区、州、县人大自治区的自治条例与单行条例报全国人大常委会批准,自治州与自治县的报省级常委会批准三、法的渊源的位阶及效力冲突原则(一)法的渊源的位阶法的渊源位阶宪法高于法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章法律高于行政法规、地方性法规、规章行政法规高于地方性法规、规章地方性法规高于本级和下级地方政府规章省、自治区的人民政府制定的规章高于本行政区域内的设区的市、自治州的人民政府制定的规章部门规章之间效力一样部门规章与地方政府规章之间效力一样(二)正式的法的渊源的效力冲突原则冲突体现原则特别法与一般法;新法与旧法特别法优于一般法;新法优于旧法同一机关对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致制定机关裁决地方性法规与部门规章对同一事项规定不一致国务院认为适用地方性法规的直接适用国务院认为适用部门规章的,提请全国人大常委会裁决部门规章之间部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致国务院裁决四、法的解释(一)含义由一定的国家机关、组织或个人,为适用和遵守法律,根据有关法律规定、政策、公平正义观念、法学理论和惯例对现行的法律规范、法律条文的含义、内容、概念、术语以及适用的条件等所做的说明。

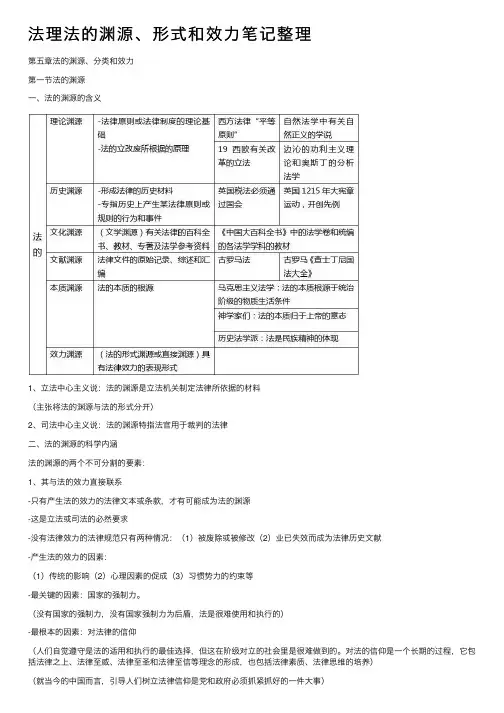

法理法的渊源、形式和效⼒笔记整理第五章法的渊源、分类和效⼒第⼀节法的渊源⼀、法的渊源的含义1、⽴法中⼼主义说:法的渊源是⽴法机关制定法律所依据的材料(主张将法的渊源与法的形式分开)2、司法中⼼主义说:法的渊源特指法官⽤于裁判的法律⼆、法的渊源的科学内涵法的渊源的两个不可分割的要素:1、其与法的效⼒直接联系-只有产⽣法的效⼒的法律⽂本或条款,才有可能成为法的渊源-这是⽴法或司法的必然要求-没有法律效⼒的法律规范只有两种情况:(1)被废除或被修改(2)业已失效⽽成为法律历史⽂献-产⽣法的效⼒的因素:(1)传统的影响(2)⼼理因素的促成(3)习惯势⼒的约束等-最关键的因素:国家的强制⼒。

(没有国家的强制⼒,没有国家强制⼒为后盾,法是很难使⽤和执⾏的)-最根本的因素:对法律的信仰(⼈们⾃觉遵守是法的适⽤和执⾏的最佳选择,但这在阶级对⽴的社会⾥是很难做到的。

对法的信仰是⼀个长期的过程,它包括法律之上、法律⾄威、法律⾄圣和法律⾄信等理念的形成,也包括法律素质、法律思维的培养)(就当今的中国⽽⾔,引导⼈们树⽴法律信仰是党和政府必须抓紧抓好的⼀件⼤事)2、现⾏的法律⽂件须有⼀定的法律表现形式-具体名称因各国国情和⽂件等级的不同或效⼒范围的差异⽽有所不同-我国,全国⼈⼤及其常委会制定的基本法律和⾮基本法律,称之为“法”国务院和省级⼈⼤及其常委会通过的法律⽂件,称”法规“(条例、规定)(成⽂法国家)-不成⽂法国家,对法律⽂本的⼀般均叫“法“,不成⽂的⼀般称为”习惯法“,是各民族在长期的实践中形成的。

-总之,法律⽂件的内容与形式是统⼀的,凡是有法律⽂本的法,都有⼀定的表现形式。

这是法的渊源不可或缺的条件。

三、法的渊源的重⼤意义1、法的渊源表明法律的外部结构是否合理,有利于该国法律体系的完善2、法的渊源反映国家权利配置的状况和⽴法的特点,对促进改过⽴法体制的完善和弄清其⽴法特⾊有重⼤作⽤3、有利于维护法制的统⼀。

通过分析各类法源使⽤的范围和效⼒等级,可以消除他们之间的冲突,达到各种法律和谐统⼀4、有利于维护法治秩序,促进经济社会的稳步发展。

第三节法的渊源一、法学上“法的渊源”的专有含义“渊源”有根源或来源的含义。

所以,法的渊源可以有多种理解。

一是物质意义卜的渊源,这实际上指的是统治阶级的物质生活条件,这是法的真正根源、来源;另一个是法学意义上的法的渊源。

一种行为规范是怎样形成的,是国家创制的,还是己有的习惯;这种行为规则具有什么样的外在形式才能成为法律规范,具有普遍的法律约束力,成为我们处理问题、审判案件的根据。

这种意义上的法的渊源也‘就是指法律规范的形式仁的来源和其外在表现形式。

这是法学上法的渊源的专有含义。

二、当代中国法的主要渊源根据宪法和有关组织法,我国社会主义法的形式渊源主要有:(一)宪法宪法是国家的根本大法。

宪法是我国社会主义法的重要渊源,具有最高的法律效力。

(二)法律这是指狭义的法律,指由国家最高权力机关全国人民代表大会及其常务委员会制定、颁布的规范性法律文件,其法律效力仅次于宪法。

(三)行政法规行政法规由国务院制定,是国务院根据宪法和法律以及全国人大及其常委会的授权制定的有关国家行政管理方面的规范性法律文件。

除行政法规外,国务院发布的决定、命令,凡具有规范性,也属法的渊源。

(四)地方性法透皿生地方性法规是指省、自治区、直辖市以及较大的市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的具体情况和实际需要,制定的适用于本地方的规范性法律文件。

这里的“较大的市”是指省、自治区的人民政府所在地的市,经济特区所在地的市和经国务院批准的较大的市。

(五)民族自治地方的自治条例和单行条例自治条例和单行条例百瓦澎砚氢治地方的人民代表大会制定,在民族自治地方自治机关管辖区域内有效。

(六)部门规章和地方政府规章部门规章是指国务院各部、各委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构,依据法律和国务院的行政法规、决定或命令,在本部门权限范围内所制定的规范性法律文件。

地方政府规章是指省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府,依据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定的规范性法律文件。