中国寺庙的基本结构 中国佛寺建筑

- 格式:docx

- 大小:14.75 KB

- 文档页数:1

![[精品]中国佛寺殿堂的构成](https://uimg.taocdn.com/6573fbe777eeaeaad1f34693daef5ef7ba0d1293.webp)

[精品]中国佛寺殿堂的构成

中国佛寺殿堂是寺庙建筑中最重要、最高贵的部分,它们通常被称为殿堂。

佛教的传入使得寺庙建筑有了自己的特点,佛殿是寺庙建筑的重点和核心,是佛教文化的重要载体,在中国的历史上有着重要的地位。

佛殿包括了许多的构建元素,主要包括以下几个方面:

1. 配殿:配殿是佛殿的附属建筑物,一般位于佛殿的前方,后面和周围,有的佛殿配殿数目很多,而有的灵位和神像会单独建立一座配殿,如菩萨、祖师、罗汉等等。

2. 诸佛殿:诸佛殿是佛殿里最重要的结构之一,放置的都是佛教中的诸位佛菩萨神像,只有高僧才可以进入,并且仅用于供奉诸佛的神位。

3. 大雄宝殿:大雄宝殿是寺院的中心部分,一般是寺庙的主殿,里面主放的是大雄宝殿的神像(通常是释迦牟尼像),有时也可以在这里放置阿弥陀佛像及其他的重要佛像。

4. 罗汉殿:罗汉殿位于佛殿的左侧,是一个专为罗汉菩萨设立的场所。

它们包括罗汉道场殿、罗汉殿、和罗汉洞。

5. 讲经楼:讲经楼建在正殿前面,专门用于讲经教义,也是佛教教义的传播所在。

以上就是中国佛寺殿堂的构成,通过这些殿堂,人们可以感受

到佛教文化的魅力,可以学习到佛教的教义,也可以感受到佛教的神秘和清静。

佛教已经成为了中国文化的一部分,也成为了引领中国文明的重要力量之一。

——山门、大雄宝殿及其东西配殿白化文每一座佛教寺院,都是由众多的高大森严的殿堂所组成。

那么,这些殿堂都是用来作什么的呢?这里就介绍一下中国佛教寺院殿堂的典型配置。

本文以介绍明清以来汉化佛教寺院的情况为主,藏传佛教、边疆其他少数民族地区各种佛教流派的情况不多涉及。

但既然是讲“典型配置”,就不以一个寺庙为主,本文是这样一组文章的第一篇,主要讲山门、大雄宝殿中的主尊——佛、东西配殿这三部分。

至于菩萨、天王、诸天等,以后另有专文介绍。

一、殿堂概观殿堂是寺院中重要屋宇的总称。

大致地说,殿是供奉佛像以供瞻仰礼拜祈祷的处所,堂是僧众说法行道和日常生活起居的地方。

其名称,或按所供奉的主要神佛而定,或按其用途而定。

中国的营造法则,一般是把主要建筑摆在南北中轴线上,附属设施安在东西两侧。

寺院的配置也是如此。

由南往北看,主要建筑大致是:山门、天王殿、大雄宝殿、法堂,可能还有藏经阁。

这些都是坐北朝南的正殿。

东西配殿则有伽蓝殿、祖师堂、观音殿、药师殿等。

寺院的主要生活区常集中在中轴线左侧(东侧),包括僧房、香积厨(厨房)、斋堂(食堂)、职事堂(库房)、茶堂(接待室)等。

“旅馆区”则常设在中轴线右侧(西侧),主要是云会堂(禅堂),以容四海之来者。

二、山门佛寺大门称为“山门”。

“天下名山僧占多”,寺院多居山林之处,故有此称。

一般有三个门,象征“三解脱门”,即空门、无相门、无作门。

这三座门常盖成殿堂式,至少是把中间的一座盖成殿堂,叫山门殿或三门殿。

殿内塑两大金刚力士像。

金刚力士是手执金刚杵守护佛法的护法神。

据《大宝积经》卷八《密迹金刚力士会》说,金刚力士原为法意太子,他曾发誓说,皈依佛法后,要常亲近佛,当作金刚力士,普闻一切诸佛秘要密迹之事。

他后来成为佛的五百名执金刚随从侍卫的首领,称为“密迹金刚”。

当了卫队长,自然有坐“传达室”看门的任务。

可是外来户“金刚力士”只是一个人,所以中国早期佛教的金刚力士像只有一尊。

这不合乎中国人爱对称的习惯,到后来就又添上一位。

中国佛教寺庙的布局寺庙基本布局图寺庙建筑一、寺庙朝向:中国大部分寺庙都是坐北朝南的。

只有个别的寺庙朝向特殊:如:①杭州金山寺的山门面朝正西;②西藏(z?ng)大昭寺向西,小昭寺向东。

③北京的大觉寺向东。

下面不做特殊说明,默认寺庙朝向为:坐北朝南。

二、寺庙大概布局大雄宝殿为寺庙中心主体建筑。

依次为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、毗卢殿或藏(z?ng)经楼(阁)、方丈室等。

(1)三门:佛寺一般多建于山上,所以寺院的外门叫“山门”。

又称“三门”,一般由并列的三扇门组成。

中间一扇大门,两旁两扇小门。

即“空门、无相门、无作门”,总称“三解脱门”。

(中门:空门;东:无相门;西:无作门)许多寺院将山门建成殿堂式,至少中间那座大门盖成殿堂式,叫“山门殿”。

殿内塑有两尊金刚力士像,形貌雄伟,怒目想向,手持金刚杵以镇慑妖魔鬼怪左边的力士怒目张口,右边的力士怒颜闭唇。

在后期的某些中国佛寺内,金刚力士又换成了“哼哈二将”,那是受神魔小说《封神演义》影响的缘故。

(闭嘴吧的是“哼”将,张嘴巴的是“哈”将)寺院的门槛绝对不要踩,非常罪过。

进寺院时,走哪个门就看你在哪个门的位置了,一般不走中间门而走边门表示谦卑、不功高我慢。

在左边就走左门,先迈左脚;在右边就走右门,先迈右脚进寺礼拜或参观一般以顺时针方向走就可以。

因为在古印度以顺时针右绕为吉祥。

(2)钟楼、鼓楼:进山门之后,有钟、鼓二楼相对。

左(东)为钟楼,右(西)为鼓楼。

一般早晨先敲钟,以鼓相应;傍晚则先击鼓,以钟相应。

钟楼悬有洪种。

有的寺院钟下供奉地藏菩萨,道明为其左胁侍,闵公为其右胁侍。

鼓楼置有大鼓。

有的寺院供有伽蓝神关羽,关平为其左胁侍,周仓为其右胁侍。

(3)天王殿:较大的佛寺都有天王殿。

进山门之后,两旁的钟楼、鼓楼和中间的天王殿构成寺庙的第一重院落。

天王殿有三个重要元素:弥勒佛、四大天王、韦驮菩萨。

①、弥勒佛天王殿正中为袒胸露腹的大肚弥勒佛,这是释迦牟尼佛的既定接班人(“竖三世”里的“未来佛”,正确的应该叫“弥勒菩萨”才对。

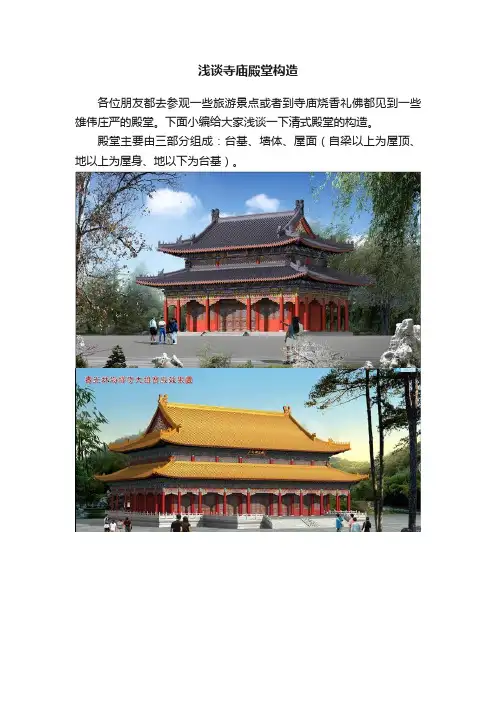

浅谈寺庙殿堂构造各位朋友都去参观一些旅游景点或者到寺庙烧香礼佛都见到一些雄伟庄严的殿堂。

下面小编给大家浅谈一下清式殿堂的构造。

殿堂主要由三部分组成:台基、墙体、屋面(自梁以上为屋顶、地以上为屋身、地以下为台基)。

一、台基基本造型和类型为直方形和须弥座及带栏板柱子的台基形式,一般台基的高度保持在檐柱的1/4--1/5,台基的宽度与屋檐深处的长度的比例为2/3(自柱中起算)。

须弥座形式的台基是宫殿及寺庙建筑台基的常见形式其中有待雕刻或者素描无雕刻的,带角柱的与不带角柱的。

台基材质也分为(1)全部用砖砌成,砖料为城砖或条砖这种多用于民居或佛座等基座。

(2)全部用石材砌成,多用于官式建筑。

(3)使用不同的材料,如阶条用石料,其余用砖砌成。

砖石混合是最为常见。

二、墙体地面以上由木柱、部分梁架、斗拱、门窗和砖墙组成。

中国古建的墙体在结构作用方面与西方截然不同,西方古建筑的主体受力体系多以砖石结构为主,而中国建筑则以木结构为主,墙体作为维护结构,素有“墙倒屋不倒”的特征和优点。

墙体分为前檐、后檐、山墙3部分,墙体一般是包柱而砌,按柱轴线分为里包金和外包金。

前檐墙一般只在窗下做矮墙,也称为槛墙。

墙高按檐柱高的1/3。

后檐墙有两种做法:一是将墙体只砌到檐枋下皮,让后檐枋木、梁头暴露在外,这种墙体称为“露檐出”二是将墙体一直砌到屋顶,将后檐枋木等封护在内,这种做法称为“封护檐”山墙的做法在庑殿顶和歇山顶多采用“露檐出”的做法,多用淌白墙也可采用糙砖抹灰刷红浆。

三、屋顶屋顶类型可区分为屋檐层数、屋顶种类、瓦面材质和屋脊形式。

按屋顶种类分为:庑殿屋顶、歇山屋顶、硬山屋顶、悬山屋顶、攒尖屋顶。

按檐口层数可分为:单檐屋顶及重檐屋顶。

按瓦面材质可分为:琉璃瓦屋顶、布瓦屋顶、小青瓦屋顶等。

按屋脊形式可分为:尖顶式屋顶和卷棚式屋顶。

寺庙一般大型建筑多为歇山屋顶,歇山屋顶具有造型优美、姿态活泼、适应环境等特点是园林建筑中运用最为普遍的屋顶形式,歇山屋顶也是一种四坡形屋面,由四个坡面,九条屋脊(1正脊、4垂脊、4戗脊)故也称为“九脊殿”时间有限,小编先初步讲解下,感谢大家观看!。

寺庙建筑设计:中国寺庙设计的建筑布局

——(湖北中柱古建有限公司)汉传佛寺标准建筑的式样,实际上大同小异。

一般来看,佛寺建筑受到我国固有的传统文化和礼制的影响,每个佛寺都遵守礼制。

具体来讲,主要体现在:全寺以中轴线贯穿整个佛寺,主要建筑都安排在中轴线上,中轴线左右两旁对称;一进山门是天王殿,二进建有塔院、大雄宝殿、后殿、后楼、左钟楼、右鼓楼,左右排房为僧尼从事佛教活动之场所。

然后在其间穿插建立牌坊、香炉、种种的门制以及回廊等。

在一座佛寺中包括的殿宇房屋等内容计有:总门、山门、二门、前殿、中佛殿、大雄宝殿、法堂、浴室、客堂、僧舍、大斋堂、讲经堂、大礼堂、墓塔、牌坊、阙门、禅堂、法堂、照堂、厢房、钟鼓楼、大佛阁、藏经阁、方丈院、亭、台、碑楼、焚帛炉、香炉、放生池、莲池、影壁、塔、经幢等。

根据佛寺之大小以及佛寺的经济水平,对这些建筑设施的安排有所不同,房屋殿阁的数量也不相同。

我国的佛寺自唐宋以来分出许多宗派。

慈恩宗、华严宗都源自西安,禅宗遍及全国,天台宗创自浙江天台山,净土宗创自山西玄中寺,福建福清有杨岐宗,青海有密宗。

分布于全国各地的佛寺除密宗之外,其他各宗派对佛寺没有什么特殊的要求。

这样一来,久而久之,佛寺在人们脑海中形成一种固定的式样,一见到那个样子的房屋、那种布局,就知道是佛寺了。

作者:皮燕。

中国寺庙布局详解寺庙——我国的艺术瑰宝,是我国悠久历史⽂化的象征。

下⾯我们⼀起看看寺庙雄伟巍峨的殿阁建筑风格以及特有的⽂化特点。

汉传佛教寺庙⼀般坐南朝北,呈中轴线式对称分布,从前⾄后依次建有⼭门、天王殿、⼤雄宝殿、法堂、毗卢殿或藏经楼、⽅丈室等。

禅宗有“伽蓝七堂”之说,“七堂”⼀般是指:塔(安置佛舍利)、⾦堂(⼜称佛殿,安置本尊佛。

与塔共为伽蓝之中⼼建筑)、讲堂(讲经之厅堂)、钟楼(俗称钟撞堂,为悬挂洪钟之所在)、藏经楼(⼀作经堂,为藏经图书馆)、僧房(⼜作僧坊,即僧众宿舍。

分布于讲堂东西北三⾯,即三⾯僧房)和⾷堂(⼜称斋堂)。

⼀、⼭门⼭门,为寺庙中的第⼀道⼤殿。

过去寺庙为避开市井尘俗⽽建于⼭林,因此称寺庙正⾯的第⼀道楼门为⼭门。

⼀般有三个门,中间为空门,右边为⽆作门,左边为⽆相门,分别代表佛教中的三种学说思想,也叫“三法门”或“三门”,含有智慧、慈悲、⽅便的意思,象征“三解脱门”。

空门在中间,也就是所谓的“四⼤皆空”之意,这种哲学思想是⼀门⼤智慧,所以说了悟空门之意,就是掌握了智慧法门。

⽆作门在右边,最简单的含意是不造恶业。

代表的是努⼒⾏善,种植善因,修成善果,这是⼀道慈悲法门。

⽆相门在左边,主要是告诫⼈们不要固执⼰见,以不同物质的“相”貌、形体简单浮浅地认识事物,特别是不要以⾃我为中⼼,要尊重众⽣万物,处处顺其⾃然,所以说懂得了⽆相门,就是迈进了真正的⽅便之门。

⼭门内两侧供奉的通常是哼哈⼆将,⾯相凶猛吓⼈,闭嘴者为“哼将”,张嘴者为“哈将”。

他们⼿持⾦刚杵,威风凛凛,担任佛祖的警卫任务,虽然在佛界中地位不⾼,但与佛祖朝⼣相伴,属于最亲近的⼈。

传说佛的五百侍从中,最重要的就是卫队长密迹⾦刚。

他原来是法意王太⼦,皈依佛教后担当把守寺院⼤门重任。

因为⼀个⼒⼠不符合中国的对称美,所以传⼊中原后⼜增加⼀位⼒⼠,⼀左⼀右⼆将守在⼭门两侧。

⼆、钟楼、⿎楼进⼭门之后,有钟、⿎⼆楼相对。

左为钟楼,右为⿎楼。

⼀般早晨先敲钟,以⿎相应;傍晚则先击⿎,以钟相应。

中国佛教寺院布局与供奉对象中国佛教寺院布局与供奉对象今天要给大家讲的宗教是佛教,我认为在中国,佛教是拥有其他宗教所没有的影响力的。

在今天的中国,旅游这个行业在快速的发展,而宗教作为承载文化的一种重要的载体,在我们的旅游活动中都有着重要的体现。

我们去的景点、去的景区,最普遍的是有一座山就有一座庙,没有听说过一山一座清真寺、一山一座天主堂的。

这就体现出佛教文化其实已经融入了中国文化当中,夸张一点说,佛教已经根植在每个中国人的灵魂里,许多我们生活中所推崇的原则和道义都来自佛教的教义。

关于佛教的来源,发展历程,佛教的汉化本土化,我认为咱们书上说的已经够多的了,我就不再为大家介绍了,今天主要想跟大家说说中国佛教寺院的布局和供奉的对象。

其实这部分内容书上也有,但我认为他写的不细致,我说的东西就当做是书上内容的补充。

我所介绍的寺院殿堂布局和佛像供奉情况,是一般正规的寺院采用,但也略有不同。

至于小型寺院,则可因地而异,各具风格。

布局中国院落式的寺院布局,一般是座北面南,从寺院正门起沿一条南北向中轴线,由南向北每隔一定距离布置一座殿堂。

中轴线上由南向北的主要建筑依次是山门殿天王殿大雄宝殿本寺主供菩萨殿法堂藏经楼。

寺院的主要生活区常集中在主轴线东侧,包括僧房、香积厨、斋堂、职事堂、荣堂、禅堂、法堂。

通常法堂后面或藏经阁左右是方丈室。

接待四方来者的客房特设在中轴线西侧。

大寺名刹,还另辟有五百罗汉堂。

有的著名大寺院在寺院的左后侧或右后侧设立戒坛,有的还有塔院。

山门佛寺的大门称为“山门”。

有一句话是说“天下名山僧占多”,寺院多在山林里面,所以将佛寺的大门命名为山门。

山门一般有三个门,象征“三解脱门”即空门、无相门、无作门。

中间一座常建成殿堂式。

这座殿堂式的建筑叫三门殿,因为寺院的大门一般三门并立,样式是中间一个大门、两旁各一个小门,所以又称三门殿。

进入三门殿,两旁各有一金刚,他们是警卫佛的夜叉神,因为他们手拿金刚杵,所以又叫“执金刚”。

寺庙建筑一、寺庙朝向:中国大部分寺庙都是坐北朝南的。

只有个别的寺庙朝向特殊:如:①杭州金山寺的山门面朝正西;②西藏(z mg)大昭寺向西,小昭寺向东。

③北京的大觉寺向东。

下面不做特殊说明,默认寺庙朝向为:坐北朝南。

二、寺庙大概布局大雄宝殿为寺庙中心主体建筑。

依次为山门、天王殿、大雄宝殿、法堂、毗(P】卢殿或藏(z eng)(z a ng)经楼(阁)、方丈室等。

(1)三门:佛寺一般多建于山上,所以寺院的外门叫山门”。

又称三门”,一般由并列的三扇门组成。

中间一扇大门,两旁两扇小门。

即空门、无相门、无作门”,总称三解脱门”。

(中门:空门;东:无相门;西:无作门)许多寺院将山门建成殿堂式,至少中间那座大门盖成殿堂式,叫山门殿”。

殿内塑有两尊金刚力士像, 形貌雄伟,怒目想向,手持金刚杵以镇慑妖魔鬼怪。

左边的力士怒目张口,右边的力士怒颜闭唇。

在后期的某些中国佛寺内,金刚力士又换成了哼哈二将”,那是受神魔小说《封神演义》影响的缘故。

(闭嘴吧的是哼”将,张嘴巴的是哈”将)寺院的门槛绝对不要踩,非常罪过。

进寺院时,走哪个门就看你在哪个门的位置了,一般不走中间门而走边门表示谦卑、不功高我慢。

在左边就走左门,先迈左脚;在右边就走右门,先迈右脚。

进寺礼拜或参观一般以顺时针方向走就可以。

因为在古印度以顺时针右绕为吉祥。

(2)钟楼、鼓楼:进山门之后,有钟、鼓二楼相对。

左(东)为钟楼,右(西)为鼓楼。

一般早晨先敲钟,以鼓相应;傍晚则先击鼓,以钟相应。

钟楼悬有洪种。

有的寺院钟下供奉地藏(z a ng)菩萨,道明为其左胁侍,闵公为其右胁(xi肖寺(sh )鼓楼置有大鼓。

有的寺院供有伽(qi <1蓝神关羽,关平为其左胁侍,周仓为其右胁侍。

(3 )天王殿:较大的佛寺都有天王殿。

进山门之后,两旁的钟楼、鼓楼和中间的天王殿构成寺庙的第一重院落。

天王殿有三个重要元素:弥勒佛、四大天王、韦驮菩萨。

①、弥勒佛天王殿正中为袒胸露腹的大肚弥勒佛,这是释迦牟尼佛的既定接班人(竖三世”里的未来佛”正确的应该叫弥勒菩萨”才对。

中国佛教寺院的建筑风格与艺术特色中国是佛教的发源地之一,拥有众多的佛教寺院。

这些寺院不仅是信仰的场所,也是中国建筑和艺术的瑰宝。

不同的地区和历史时期,佛教寺院的建筑风格和艺术特色各异,展现出了丰富多样的文化传统。

一、木结构与中国古代建筑中国佛教寺院通常采用木结构建筑,这是中国古代建筑的重要特点之一。

木结构建筑的主要材料是木材,因此在建造过程中需要对材料进行精心的选择和处理。

佛教寺院的建筑师和工匠常常运用密集的榫卯结构和互相咬合的椽子来确保建筑的稳固和持久。

这种建筑方法不仅体现了中国古代工匠的智慧,也恰到好处地展示了木材的优势和美感。

另外,中国佛教寺院常常在建筑上运用彩绘、雕刻和雕塑等技法,使建筑更加绚丽多彩。

二、山水与寺院布局中国佛教寺院的建筑布局常常与自然环境相结合,形成独特的风景。

这与佛教文化中追求与自然和谐的理念密不可分。

寺院常常修建在山间、水边或其他自然风景优美的地方,将自然景观融入到寺院的建筑中。

比如,古代杭州灵隐寺就是建在山腰之上,寺内有瀑布流淌,给人以清幽的感觉。

这种布局不仅使佛教寺院成为信仰和禅修的场所,也让游人们感受到了自然与心灵的交融。

三、殿堂与塔庙的艺术特色中国佛教寺院的主要建筑是大殿和塔庙,它们是佛教寺院建筑中最具代表性的部分。

大殿是举行仪式和供奉佛像的场所,通常分为正殿和侧殿。

正殿通常较高,屋顶多为重檐和抬梁式,呈现出雄伟壮丽的气势。

殿内的佛像和壁画也是佛教寺院建筑的重要组成部分,其绘制和雕塑工艺精湛,常常栩栩如生。

塔庙则是用来保存佛经和舍利子的地方,塔的形状也因地区和历史背景而异。

有的塔形状如莲花,有的则呈现出多层式的宝塔形状。

宝塔的建筑多用砖石或木材搭建,外表常常装饰有各种吉祥图案和佛教象征。

九华山的宝塔就是典型的中国佛教塔庙建筑,它独特的造型和精细的雕刻使其成为一大景观。

四、文化交融与建筑艺术的发展中国佛教寺院的建筑风格和艺术特色不仅仅受到佛教文化的影响,还吸收了汉族文化和地方特色。

中国佛寺殿堂的构成中国常见的佛寺殿堂有许多类型,包括三门殿、弥勒殿、钟楼、鼓楼、天王殿、大雄宝殿,法堂、伽蓝殿、祖师殿、玉佛殿、三圣殿、药师殿、观音殿、三大士殿、念佛堂、罗汉堂、佛学苑、戒坛殿、藏经楼、方丈室、斋堂、放生池、如意寮、化身窑等,佛寺建筑的布局内容随着宗教礼仪、教义的不同以及其他因素的影响而各异,下面简要介绍其特征:三门殿,亦名山门殿,因象征“三解脱门”而得名。

门两旁塑两大金刚像,守护佛法。

弥勒殿,一般寺院将弥勒的真身塑像置于天王殿,有的寺院将弥勒的化身塑像专供一处,即称此处为弥勒殿。

上海龙华寺设有弥勒殿。

弥勒殿的建筑常为单檐歇山式或单檐庑殿式。

殿两侧置有蹲立石狮和石幢。

钟楼位,于天王殿左前侧,一般为三层飞檐歇山式或三檐庑殿式。

击之以召集僧众。

因其供奉地藏菩萨,亦有称之为地藏殿的,一般地藏殿也设置于寺院的东边。

鼓楼位,于天王殿右前侧。

一般为三层飞檐歇山式或三檐庑殿式。

佛寺素有早撞钟、暮击鼓以报时之说。

鼓楼中供奉关帝,其左胁侍为关平,右胁侍为周仓。

也有供奉观音的。

天王殿,一般而言,天王殿是三门内的第一重殿,有着显正却邪的意义。

单橹歇山式或单檐庑殿式。

正门左右两侧有石幢,左右前两侧有钟楼和鼓楼。

殿中供奉弥勒的真身或化身。

东西两房供奉四大天王像。

大雄宝殿,其是佛寺的正殿,亦称大殿。

日本称之为金堂。

其建筑式样有重檐庑殿式或重檐歇山式等。

大殿左右有石幢,大殿前有大香鼎,殿内正中一般供奉的是释迦牟尼像。

有各种不同姿势的佛像。

主要有两种:一种为结跏趺坐,左手横置左足上,名为“定印”,表示禅定之意,右手直伸下垂,名为“触地印”;另一种是结跏趺坐,左手横置左足上,右手向上屈指作环形名为“说法印”,表示佛说法的姿势,有的大殿中供奉的是三世佛,称横三世佛,即释迦牟尼佛、药师琉璃光佛、阿弥陀佛,也有其旁各有两位菩萨立像或坐像。

有的大殿供奉毗卢遮那佛,有的供奉阿弥陀佛,有的大殿两侧供有二十诸天,有的大殿则于后两侧按古制供有十六罗汉。

中国佛教寺庙结构和组织概况中国最早的佛教寺庙是洛阳的白马寺,为中国佛寺之始。

三国以前的佛寺很少,因佛教僧人不蓄资财,靠乞食而生,无力建寺。

魏晋以后,在帝王贵族的资助下,通过敕建、封赏、布施等方式,佛寺建造逐年增多,到了东晋西晋时代,许多佛寺拥有大量的土地,对下层僧侣和劳动人民进行剥削,成为封建地主庄园。

和尚的庙通称“寺”,尼姑的庙叫“庵”,在一个地点或一座山岭上,集中很多寺庙的地区叫做“一方丛林”,如浙江普陀山、山西五台山、四川峨眉山、安徽九华山、云南鸡足山┅┅等到等。

中国的佛寺结构,因山因地有所不同,时代的先后也有差异。

但大体是:进寺的大门称山门,内有天王殿、大雄宝殿、观音殿、藏经楼等主要殿堂,多数寺内有放生池。

山门或天王殿门外两侧有青狮、白,天王殿门口左右两边有哼、哈二将,殿内正中朝外供的是弥勒佛,弥勒背后供的是韦驮菩萨,两旁是四大天王。

大雄宝殿是佛寺的主殿,主要供奉释迦牟尼。

殿内正中一般供奉三尊佛:有的供“三世佛”,即药师佛、释迦牟尼、阿弥陀佛。

释迦牟尼身前两侧有一老一少,老者是迦叶(摄)、少者是阿难(如华亭寺)。

有的供“三身佛”,即法身、报身、应身,(如圆通寺)。

有的供“华严三圣”,即正中是释迦牟尼、左边是骑着青狮的文殊菩萨,右边是乘白象的普贤菩萨,(如筇竹寺内华严阁)。

释迦牟尼背后,有的供“西方三圣”,即正中是阿弥陀佛,左右胁侍是观音菩萨和大势至菩萨。

有的仅供观音菩萨。

大雄宝殿内两侧一般是罗汉。

大雄宝殿外两侧及背后的殿堂,那就各有不同了,有的是“藏经楼”,有的是“揽胜阁”,有的是“观音殿”,有的是“华严阁”,有的是“禅房”,“斋房”、“客堂”等等。

因为佛教的宗派不同,供奉的佛像不同,佛寺的殿堂亦各不相同。

如喇嘛黄教寺庙供奉宗喀巴,傣族地区的小乘佛教寺庙,有的仅供释迦牟尼,天台宗禅宗的寺庙必须有禅堂等。

在佛龛前面的桌案上,祭品很多,有长明灯,、香炉、烛台、花瓶、净水瓶、经卷、签筒、铜磐、木鱼,地下放着功德柜、磕头用的薄团,还有很多的“锦幡绣帘”。

寺庙的建筑形式答案:1.瑞丽型:由于地理位置贴近缅甸掸邦,瑞丽的佛寺建筑受缅文化影响较深,多为干栏式草顶或镀锌铁皮多层重叠的屋顶,且屋顶出檐比较短浅,屋面坡度平缓。

在佛殿的主入口前设置引廊上至二楼,佛殿室内仅供释迦牟尼像,或者佛圣与其弟子的群像。

佛爷(南传佛教僧侣的僧阶之一)日常居住的僧舍就紧接着佛殿,虽然屋顶外形各自独立,但室内空间是连成一体的。

佛殿的内部装饰多为彩色对联与佛伞,殿外常立有幡杆和异兽,有的还建有小型佛塔。

2.版纳型:西双版纳的傣族人信仰南传佛教,称佛寺为“缅寺”,如曼阁缅寺就是典型的南传佛教寺院。

版纳型佛寺建筑的屋顶为坡度陡峻的缅瓦屋面,由最上层叠置两三层的悬山屋面加下层的四坡屋面构成了类似歇山顶的外形。

殿堂为落地式抬梁式结构,常以东西向为主轴线,承重构架均为横向梁架,用平行的两列柱子支撑沿纵向布置的矩形平面,仅端部梁架保留有中柱。

殿堂底层四周有半截矮墙围护,且四边均没有数量不等的门。

3.临池型:位于临沧、思茅地区的南传佛寺,主入口开在山的一端,有对称开设和做工情细的格子门窗,同时还加建一楼重像的牌功式门楼与大段紧密结合,并在国中的两积生子上增两条学牙剪爪的能龙,以突出主入口。

佛寺建筑的是顶为二重地或三93重檐的歇山顶,用筒瓦覆盖的屋面坡度也相对较缓。

殿堂为落地式抬梁式结构,木要架构造使用汉式建筑的榫卯结构,平面虽仍呈矩形,但室内用平行的四列柱支撑,外加一圈围廊。

4.芒市型:佛寺采用纵向布置,正面入口处一般设有一组突出的三叠式门楼,成为室内外的过渡空间,并使佛殿的建筑立面呈对称均衡格局。

殿堂顶部受汉文化影响较大,如芒市的菩提寺、五云寺、佛光寺等皆为筒板瓦顶建筑。

屋脊上还设有鸱吻,有的甚至悬有汉字彩色对联、贴门神。

中国寺庙的基本结构中国佛寺建筑,原与印度相同,没有殿堂,建塔藏舍利。

为表示敬重,塔位于寺的中央,作为寺的主体,四周围以增房。

后来佛像供奉于殿堂,殿堂与塔并重,塔一般仍在殿堂之前。

唐宋时期,禅宗已不再风行建塔,佛寺发展以殿堂为主的布局。

完整的寺院一般皆为伽蓝七堂。

以禅宗为例,七堂指山门、佛殿、法堂、僧堂、厨库、浴室、西净(厕所)。

一般常见的殿堂有(一)山门(或三门)因为寺院大多居于山林之处,故又称山门殿。

现已成为专门名词,即使在平原也称山门。

因有空门(中)、无相门(东)、无作门(西),象征三解脱,所以又称三门。

通常空门两侧立有哼哈二将(二)钟楼位于天王殿左(东)前侧,悬有洪钟。

有的寺院钟下供奉地藏菩萨,道明为其左胁侍,闻公为其右胁侍。

(三)鼓楼位于天王殿有(西)前侧,置有大鼓。

有的寺院供有伽蓝神关羽,关平为其左胁侍,周仓为其右胁侍。

(四)天王殿正中供奉大肚弥勒,两侧供奉四大天王,其背后供韦驮。

(五)大雄宝殿为佛寺正殿,又称“大殿”。

有供奉一佛、三佛、五佛、七佛等情况。

以三佛同殿居多。

供一佛常见的为“释家三尊”或释迦及其两大弟子迦叶、阿难,也有的大殿供奉“西方三圣”或“华严三圣”。

三佛同殿,常见的有“三方佛”、“三世佛”和“三身佛”,也有的供奉“弥勒佛-释迎牟尼佛-阿弥陀佛”。

供五佛(密宗的五方五佛)和七佛(释迹牟尼佛以前的六佛加上释迎牟尼)的较少,多为历史久远的寺院。

释迎牟尼像背面一般为海岛观音壁塑图。

大殿东西两侧,常供奉十六罗汉或十八罗汉。

(六)东西配殿大雄宝殿两侧常有东西配殿,其供奉对象随教派不同而有变化,有设“三圣殿”(供奉西方三圣)的,有设“祖师殿”的(多为禅宗),有设“伽蓝殿”的,等等。

(七)法堂(亦称讲堂)一般在大殿之后。

是演说佛法皈戒集会之处。

法堂内除一般性安置佛像外,另设法座、讲台、钟鼓。

(八)罗汉堂自唐代开始,一些大型寺院就修建五百罗汉堂。

全国现存具有成组五百罗汉像的寺院在30以上,其中著名的有:北京碧云寺罗汉堂,苏州西园罗汉堂,苏州寒山寺左右配殿(存有宋代樟木雕刻五百罗汉,为雕塑中佳品),五台山殊像寺文殊阁(为悬塑五百罗汉),成都宝光寺罗汉堂,武汉归元寺罗汉堂,昆明筇竹寺天台来阁(为清民间雕塑艺术佳作),北京雍和宫法轮殿(系用金银铜铁锡五种金属铸造),四川乌龙寺五百罗汉堂。

(九)方丈室佛寺住持(方丈)居住、说法与接客之处,有的叫华林丈室(净土宗佛寺),有的叫般若丈室(禅宗寺院)。