初中文言文知识点积累集锦

- 格式:doc

- 大小:147.00 KB

- 文档页数:21

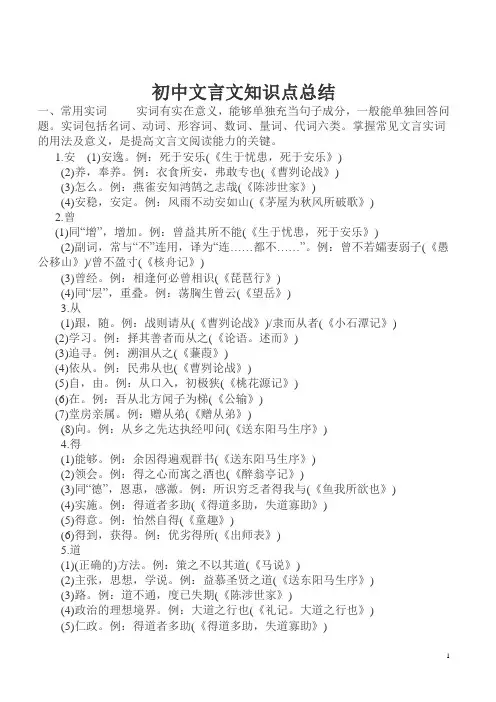

初中文言文知识点总结一、常用实词实词有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题。

实词包括名词、动词、形容词、数词、量词、代词六类。

掌握常见文言实词的用法及意义,是提高文言文阅读能力的关键。

1.安(1)安逸。

例:死于安乐(《生于忧患,死于安乐》)(2)养,奉养。

例:衣食所安,弗敢专也(《曹刿论战》)(3)怎么。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉(《陈涉世家》)(4)安稳,安定。

例:风雨不动安如山(《茅屋为秋风所破歌》)2.曾(1)同“增”,增加。

例:曾益其所不能(《生于忧患,死于安乐》)(2)副词,常与“不”连用,译为“连……都不……”。

例:曾不若孀妻弱子(《愚公移山》)/曾不盈寸(《核舟记》)(3)曾经。

例:相逢何必曾相识(《琵琶行》)(4)同“层”,重叠。

例:荡胸生曾云(《望岳》)3.从(1)跟,随。

例:战则请从(《曹刿论战》)/隶而从者(《小石潭记》)(2)学习。

例:择其善者而从之(《论语。

述而》)(3)追寻。

例:溯洄从之(《蒹葭》)(4)依从。

例:民弗从也(《曹刿论战》)(5)自,由。

例:从口入,初极狭(《桃花源记》)(6)在。

例:吾从北方闻子为梯(《公输》)(7)堂房亲属。

例:赠从弟(《赠从弟》)(8)向。

例:从乡之先达执经叩问(《送东阳马生序》)4.得(1)能够。

例:余因得遍观群书(《送东阳马生序》)(2)领会。

例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭记》)(3)同“德”,恩惠,感激。

例:所识穷乏者得我与(《鱼我所欲也》)(4)实施。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(5)得意。

例:怡然自得(《童趣》)(6)得到,获得。

例:优劣得所(《出师表》)5.道(1)(正确的)方法。

例:策之不以其道(《马说》)(2)主张,思想,学说。

例:益慕圣贤之道(《送东阳马生序》)(3)路。

例:道不通,度已失期(《陈涉世家》)(4)政治的理想境界。

例:大道之行也(《礼记。

大道之行也》)(5)仁政。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(6)说。

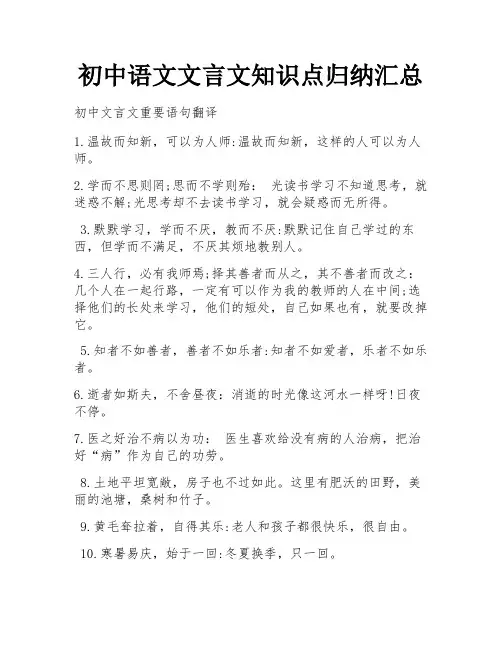

初中语文文言文知识点归纳汇总初中文言文重要语句翻译1.温故而知新,可以为人师:温故而知新,这样的人可以为人师。

2.学而不思则罔;思而不学则殆:光读书学习不知道思考,就迷惑不解;光思考却不去读书学习,就会疑惑而无所得。

3.默默学习,学而不厌,教而不厌:默默记住自己学过的东西,但学而不满足,不厌其烦地教别人。

4.三人行,必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之:几个人在一起行路,一定有可以作为我的教师的人在中间;选择他们的长处来学习,他们的短处,自己如果也有,就要改掉它。

5.知者不如善者,善者不如乐者:知者不如爱者,乐者不如乐者。

6.逝者如斯夫,不舍昼夜:消逝的时光像这河水一样呀!日夜不停。

7.医之好治不病以为功:医生喜欢给没有病的人治病,把治好“病”作为自己的功劳。

8.土地平坦宽敞,房子也不过如此。

这里有肥沃的田野,美丽的池塘,桑树和竹子。

9.黄毛耷拉着,自得其乐:老人和孩子都很快乐,很自由。

10.寒暑易庆,始于一回:冬夏换季,只一回。

初中文言文中的成语·明察秋毫:能清楚地看到秋天鸟兽身上新长的细毛。

比喻目光敏锐,连极小的事物都看得清楚。

(余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,——《闲情记趣》)汗成雨:每个人都用手擦汗,汗如雨下。

最初是形容人很多,后来也是形容汗流浃背。

肩并肩:肩并肩,脚趾碰到脚跟。

形容拥挤,拥挤。

·张袂成阴:张开衣服袖子就能遮住阳光,形容人多。

(齐之临淄三百闾,张袂成阴,挥汗成雨,比肩继踵而在,——《晏子故事两篇》)·不求甚解:原指读书时不求深入,只求了解一个大概。

现在多指学习不认真,不求深入理解,或了解情况不深入。

(好读书,不求甚解。

——《五柳先生传》)牙齿交错:形容边界线曲折,像狗的牙齿一样参差不齐。

(其岸势犬牙差互,不可知其源。

——《小石潭记》)·画蛇添足:做了多余的事情反而有害无益。

(《寓言四则》)·买椟还珠:取舍失当,舍本逐末,是极不可取的。

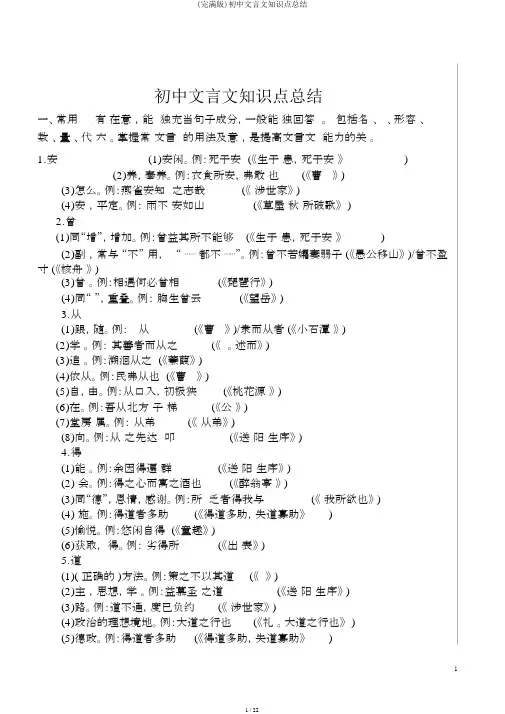

初中文言文知识点总结一、常用有在意,能独充当句子成分,一般能独回答。

包括名、、形容、数、量、代六。

掌握常文言的用法及意,是提高文言文能力的关。

1.安(1)安闲。

例:死于安 (《生于患,死于安》)(2)养,奉养。

例:衣食所安,弗敢也(《曹》 )(3)怎么。

例:燕雀安知之志哉(《涉世家》 )(4)安,平定。

例:雨不安如山(《草屋秋所破歌》 )2.曾(1)同“增”,增加。

例:曾益其所不能够(《生于患,死于安》)(2)副,常与“不” 用,“ ⋯⋯都不⋯⋯”。

例:曾不若孀妻弱子 (《愚公移山》 )/曾不盈寸 (《核舟》 )(3)曾。

例:相遇何必曾相(《琵琶行》 )(4)同“ ”,重叠。

例:胸生曾云(《望岳》 )3.从(1)跟,随。

例:从(《曹》 )/隶而从者 (《小石潭》 )(2)学。

例:其善者而从之(《。

述而》 )(3)追。

例:溯洄从之 (《蒹葭》 )(4)依从。

例:民弗从也 (《曹》 )(5)自,由。

例:从口入,初极狭(《桃花源》 )(6)在。

例:吾从北方子梯(《公》 )(7)堂房属。

例:从弟(《从弟》 )(8)向。

例:从之先达叩(《送阳生序》 )4.得(1)能。

例:余因得遍群(《送阳生序》 )(2)会。

例:得之心而寓之酒也(《醉翁亭》 )(3)同“德”,恩情,感谢。

例:所乏者得我与(《我所欲也》 )(4)施。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(5)愉悦。

例:悠闲自得 (《童趣》 )(6)获取,得。

例:劣得所(《出表》 )5.道(1)( 正确的 )方法。

例:策之不以其道(《》 )(2)主,思想,学。

例:益慕圣之道(《送阳生序》 )(3)路。

例:道不通,度已负约(《涉世家》 )(4)政治的理想境地。

例:大道之行也(《礼。

大道之行也》 )(5)德政。

例:得道者多助(《得道多助,失道寡助》)(6)。

例:不足外人道也(《桃花源》 )6.当(1)面,着。

例:木当(《木》 )(2)在某个候或某个地方。

例:当余之从也(《送阳生序》 )(3)当。

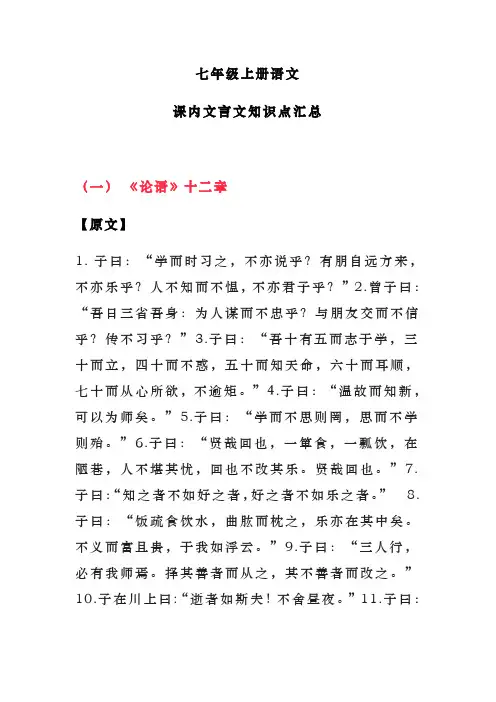

七年级上册语文课内文言文知识点汇总(一)《论语》十二章【原文】1. 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”2.曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”3.子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”4.子曰:“温故而知新,可以为师矣。

”5.子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。

”6.子曰:“贤哉回也,一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。

贤哉回也。

”7.子曰:“知之者不如好之者,好之者不如乐之者。

”8.子曰:“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中矣。

不义而富且贵,于我如浮云。

”9.子曰:“三人行,必有我师焉。

择其善者而从之,其不善者而改之。

”10.子在川上曰:“逝者如斯夫!不舍昼夜。

”11.子曰:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。

”12.子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”【译文】1、孔子说:“学了(知识)又按时复习它,不也是很高兴吗?有志同道合的人从远方来,不也是很快乐吗?人们不了解我,我却不怨恨生气,不也是君子吗?”2、曾子说:“我每天多次反省自己——替别人办事是不是尽心竭力呢?和朋友交往是否诚实?老师传授的学业是否复习了?”3、我十五岁开始立志做学问,三十岁能自立于世,四十岁遇事能不迷惑,五十岁的时候知道哪些是不能为人力所支配的事情,六十岁能听得进不同意见,到七十岁能随心所欲,又不会逾越规矩。

4、孔子说:温习旧的知识,可以得到新的理解与体会,就可以当老师了。

5、孔子说:“只学习不思考,就会迷惑;只空想而不学习,就会有害。

”6、孔子说:“颜回的品质是多么高尚啊!一箪饭,一瓢水,住在简陋的小巷子里,别人都忍受不了那穷困的忧愁,颜回却依然自得其乐。

颜回的品质是多么高尚啊!”7、孔子说:“对于学习,知道怎么学习的人,不如爱好学习的人;爱好学习的人,又不如以学习为乐的人。

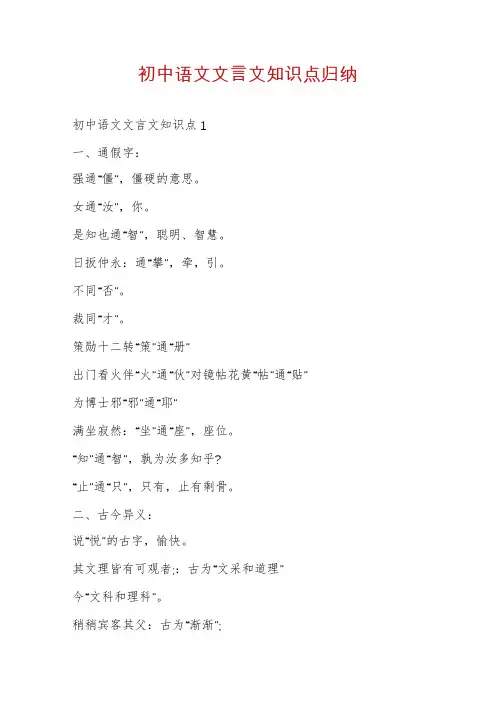

初中语文文言文知识点归纳初中语文文言文知识点1一、通假字:强通“僵”,僵硬的意思。

女通“汝”,你。

是知也通“智”,聪明、智慧。

日扳仲永:通“攀”,牵,引。

不同“否”。

裁同“才”。

策勋十二转“策”通“册”出门看火伴“火”通“伙”对镜帖花黄“帖”通“贴”为博士邪“邪”通“耶”满坐寂然:“坐”通“座”,座位。

“知”通“智”,孰为汝多知乎?“止”通“只”,只有,止有剩骨。

二、古今异义:说“悦”的古字,愉快。

其文理皆有可观者;:古为“文采和道理”今“文科和理科”。

稍稍宾客其父:古为“渐渐”;今“稍微”。

王子曰:古为“王安石自称”今为“国王的长子”从先人还家:古“死去的父亲”;今“古人”不闻机杼声今:用鼻子闻古:听到旦辞爷娘去今:从一地到另一地古:离开但闻黄河流水鸣溅溅今:表转折的连词但是古:只双兔傍地走:今:行走古:跑见往事耳:今:过去的事情古:历史及鲁肃过寻阳:今:路过古:到孤岂欲卿治经为博士邪:今:现在是一种学位古:当时专掌经学传授的学官微闻有鼠作作索索:古为听今用鼻子嗅。

两股战战,几欲先走:古为跑;今步行。

虽人有百手:古为即使,表假设连词。

;今虽然,标转折连词。

日中如探汤:古热水,;孰为汝多知乎:古为代词“你”,?今为姓氏。

我以日始出时去人近:古为离,。

今为从所在地到别的地方。

三、词类活用:父异焉:对。

感到诧异,形容词的意动用法邑人奇之:对。

(感到)奇怪,形容词的意动用法宾客其父:以宾客之礼相待,名词的意动用法父利其然:认为。

有利可图,形容词的意动用法愿为市鞍马:买,名词作动词用其一犬坐于前(犬,名词作状语,像狗一样);一屠晚归(屠,动词作名词,指屠户,一个屠户傍晚回家。

)一狼洞其中(洞,名词作动词,“打洞”的意思。

另一只狼正在那里打洞。

)恐前后受其敌(敌,名词做动词,攻击,胁迫的意思)意将隧入以攻其后也(隧,名词作动词状语,“钻洞”的意思,企图打穿柴草堆钻过去。

)四、一词多义:忽啼求之:代词,指书具并自为其名:代词,自己的并自为其名:题上借旁近与之:代词,指仲永其诗以养父母收族为意:代词,仲永的卒之为众人:成为邑人奇之:代词,指这件事其文理皆有可观者:代词,代诗的或以钱币乞之:代词,指仲永的诗其受之天也:代词,代他的贤于材人远矣:比则其受于人者不至也:被大兄何见事之晚乎:认清:见往事耳:了解自以为大有所益:认为蒙辞以军中多务:用五、重要词句[童稚]幼小。

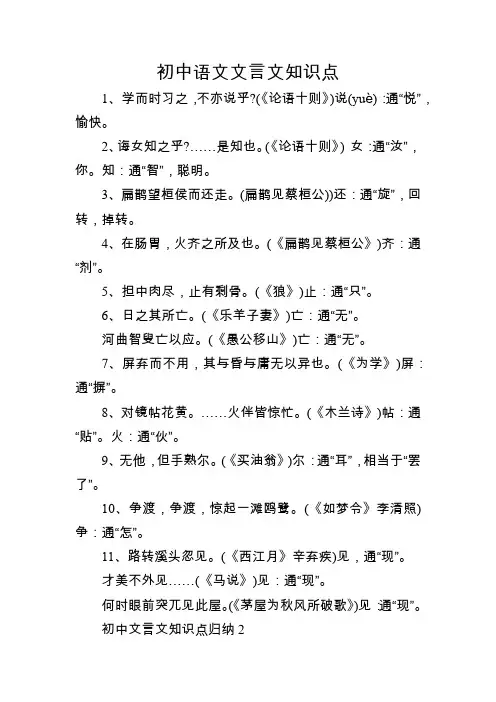

初中1-6册文言文知识点归纳(强烈推荐)初中文言文通假字1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》)女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

12、满坐寂然,无敢哗者。

(《口技》)坐:通“座”。

13、日扳仲永环谒于邑人。

(《伤仲永》)扳:通“攀”,牵,引。

14、寒暑易节,始一反焉。

(《愚公移山》)反:通“返”。

15、甚矣,汝之不惠。

(《愚公移山》)惠:通“慧”,聪明。

16、一厝逆东,一厝雍南。

(《愚公移山》)厝:通“措”,放置。

17、问渠那得清如许。

(《观书有感》)那:通“哪”,怎么。

18、两岸连山,略无阙处。

(《三峡》)阙:通“缺”。

19、昂首观之,项为之强。

(《闲情记趣》)强:通“僵”,僵硬。

20、傧者更道,从大门入。

(《晏子故事两篇》)道:通“导”,引导。

21、缚者曷为者也?(《晏子故事两篇》)曷:通“何”。

22、圣人非所与熙也。

(《晏子故事两篇》)熙:通“嬉”,开玩笑。

23、饰以玫瑰,辑以翡翠。

(《买椟还珠》)辑:通“缉”,连缀。

24、此何遽不为福乎?(《塞翁失马》)遽:通“讵”,岂。

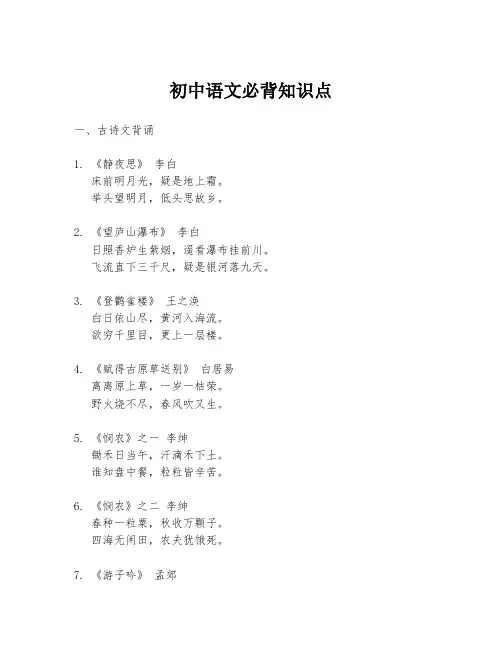

初中语文必背知识点一、古诗文背诵1. 《静夜思》李白床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

2. 《望庐山瀑布》李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

3. 《登鹳雀楼》王之涣白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

4. 《赋得古原草送别》白居易离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

5. 《悯农》之一李绅锄禾日当午,汗滴禾下土。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。

6. 《悯农》之二李绅春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

7. 《游子吟》孟郊慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

8. 《江雪》柳宗元千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

9. 《春望》杜甫国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

10. 《江南逢李龟年》杜甫岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻。

正是江南好风景,落花时节又逢君。

二、文言文阅读1. 掌握常见文言文虚词的用法,如“之、者、也、矣、焉、乎”等。

2. 理解文言文中常见的句式结构,如被动句、倒装句等。

3. 能够翻译简单的文言文篇章,如《岳阳楼记》、《醉翁亭记》等。

4. 熟悉文言文中的典故和成语,如“掩耳盗铃”、“画蛇添足”等。

三、现代文阅读1. 理解文章主旨,把握作者的情感态度和观点。

2. 分析文章结构,识别文章的开头、发展、转折和结尾。

3. 掌握文章中修辞手法的运用,如比喻、拟人、排比等。

4. 能够对文章进行适当的评价和分析。

四、写作技巧1. 学会写记叙文、议论文和说明文。

2. 掌握文章的开头和结尾技巧,如使用引人入胜的开头和总结性结尾。

3. 学会使用恰当的过渡词语,使文章结构更加连贯。

4. 注意语言的准确性和逻辑性,避免使用病句。

五、语文基础知识1. 掌握汉字的基本笔画和笔顺规则。

2. 了解常见的成语和俗语,理解其含义和用法。

3. 学习诗词鉴赏的基本方法,如分析诗词的意境、韵律等。

4. 熟悉中国古典文学的基本常识,如四大名著的作者和主要内容。

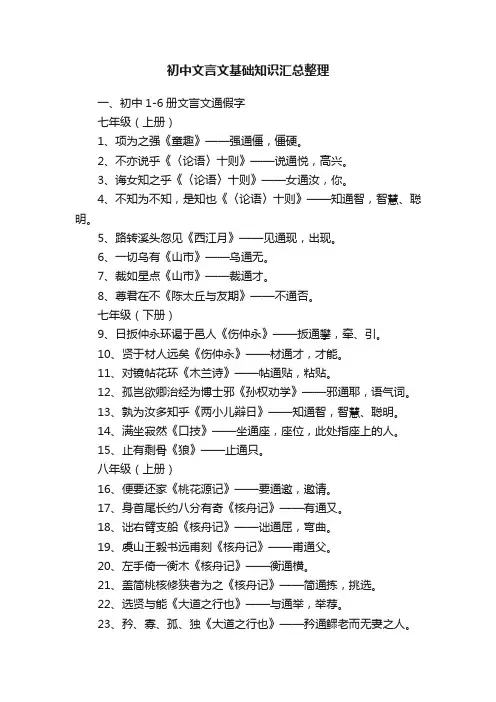

初中文言文基础知识汇总整理一、初中1-6册文言文通假字七年级(上册)1、项为之强《童趣》——强通僵,僵硬。

2、不亦说乎《〈论语〉十则》——说通悦,高兴。

3、诲女知之乎《〈论语〉十则》——女通汝,你。

4、不知为不知,是知也《〈论语〉十则》——知通智,智慧、聪明。

5、路转溪头忽见《西江月》——见通现,出现。

6、一切乌有《山市》——乌通无。

7、裁如星点《山市》——裁通才。

8、尊君在不《陈太丘与友期》——不通否。

七年级(下册)9、日扳仲永环谒于邑人《伤仲永》——扳通攀,牵、引。

10、贤于材人远矣《伤仲永》——材通才,才能。

11、对镜帖花环《木兰诗》——帖通贴,粘贴。

12、孤岂欲卿治经为博士邪《孙权劝学》——邪通耶,语气词。

13、孰为汝多知乎《两小儿辩日》——知通智,智慧、聪明。

14、满坐寂然《口技》——坐通座,座位,此处指座上的人。

15、止有剩骨《狼》——止通只。

八年级(上册)16、便要还家《桃花源记》——要通邀,邀请。

17、身首尾长约八分有奇《核舟记》——有通又。

18、诎右臂支船《核舟记》——诎通屈,弯曲。

19、虞山王毅书远甫刻《核舟记》——甫通父。

20、左手倚一衡木《核舟记》——衡通横。

21、盖简桃核修狭者为之《核舟记》——简通拣,挑选。

22、选贤与能《大道之行也》——与通举,举荐。

23、矜、寡、孤、独《大道之行也》——矜通鳏老而无妻之人。

25、略无阙处《三峡》——阙通缺,缺口。

八年级(下册)26、蝉则千转不穷《与朱元思书》——转通啭,鸟叫声。

27、窥谷忘反《与朱元思书》——反通返,返回。

28、食马者不知其能千里而食也《马说》——食通饲,饲养,喂养。

29、才美不外见《马说》——见通现,出现,表现。

30、食之不能尽其材《马说》——材通才,才能。

31、其真无马邪《马说》——邪通耶,语气词。

32、四支僵劲不能动《送东阳马生序》——支通肢,四肢。

33、同舍生皆被绮绣《送东阳马生序》——被通披,此处是穿的意思。

初中文言文知识点积累集锦文言文是初中语文学习的重要组成部分,对于提升同学们的语文素养和文化底蕴有着重要意义。

为了帮助大家更好地学习文言文,下面为大家整理了一些初中文言文的重要知识点。

一、实词实词是文言文词汇中具有实际意义的词,是理解文言文的基础。

1、古今异义词古今异义词是指在文言文中,有些词的词义与现代汉语不同。

例如,“走”在古代是“跑”的意思,“妻子”在古代是“妻子和儿女”的意思。

2、一词多义一个词在不同的语境中有不同的含义。

比如“故”,可以表示“原因、缘故”,如“既克,公问其故”;也可以表示“旧的、原来的”,如“温故而知新”。

3、通假字通假字是古人在书写时用音同或音近的字代替本字的现象。

例如,“学而时习之,不亦说乎”中的“说”通“悦”,表示“高兴”。

二、虚词虚词在文言文中虽然没有实际意义,但对句子的结构和语气起着重要作用。

1、之“之”的用法多样,可以作代词,代指人、事、物;也可以作助词,有“的”的意思,还用于主谓之间取消句子独立性,或作动词,“到、去”。

2、而“而”可以表示并列、转折、承接、修饰等关系。

例如,“敏而好学,不耻下问”中表示并列;“人不知而不愠”中表示转折。

3、以“以”常见的用法有“用、凭借、因为、把”等。

如“以刀劈狼首”中的“以”是“用”的意思。

三、句式1、判断句常见的判断句标志有“……者,……也”“……,……也”“乃”“为”等。

例如,“陈胜者,阳城人也”。

2、省略句文言文常常省略主语、宾语等成分。

如“见渔人,乃大惊,问所从来。

(渔人)具答之。

”3、倒装句包括宾语前置、状语后置、定语后置等。

“何陋之有”就是宾语前置句,正常语序应为“有何陋”。

四、词类活用1、名词作动词比如“鞭数十”中的“鞭”,本是名词“鞭子”,在这里用作动词“用鞭子打”。

2、形容词作动词“亲贤臣,远小人”中的“亲”和“远”,分别是“亲近”“疏远”的意思。

3、名词作状语“其一犬坐于前”中的“犬”,是“像狗一样”的意思。

一.而1、表示并列关系的连词,可译为"又""而且""也"等,有时也可不译。

①温故而知新,可以为师矣。

(《<论语>十则》)②中峨冠而多髯者为东坡,(《核舟记》)2、表示承接关系的连词,译作"然后""就"①学而时习之,不亦说乎?(《<论语>十则》)②尉剑挺,广起,夺而杀尉。

(《陈涉世家》)3、表示转折关系的连词,译作"但是""然而""却""可是"。

①人不知而不愠,不亦君子乎?(《<论语>十则》)②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉。

(《爱莲说》)③千里马常有,而伯乐不常有。

(《马说》)4、表示递进关系的连词。

译作"而且""并且"或不译。

饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

(《醉翁亭记》)5、表示修饰关系,可译为"地""着"或不译。

①河曲智叟笑而止之曰。

(《愚公移山》)②睨之,久而不去。

(《卖油翁》)6、表示因果关系的连词,译作"因此""所以""因而"。

酿泉为酒,泉香而酒洌。

(《醉翁亭记》)7、表目的相当于现代汉语里的"来"。

①意将隧入以攻其后也。

(《狼》)②陛下亦宜自谋,以咨诹善道。

(《出师表》)③故为之说,以俟夫人观人风者得焉。

(《捕蛇者说》)④诚直开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气。

(《出师表》)8、表结果,可译作"以至""因而"。

①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

(《出师表》)9、表并列或承接,因果关系,属予作文以记之。

二.焉:1.兼词,相当于"于之"、"于此"、"于彼"。

初中语文文言文知识点1、学而时习之,不亦说乎?(《论语十则》)说(yuè):通“悦”,愉快。

2、诲女知之乎?……是知也。

(《论语十则》) 女:通“汝”,你。

知:通“智”,聪明。

3、扁鹊望桓侯而还走。

(扁鹊见蔡桓公))还:通“旋”,回转,掉转。

4、在肠胃,火齐之所及也。

(《扁鹊见蔡桓公》)齐:通“剂”。

5、担中肉尽,止有剩骨。

(《狼》)止:通“只”。

6、日之其所亡。

(《乐羊子妻》)亡:通“无”。

河曲智叟亡以应。

(《愚公移山》)亡:通“无”。

7、屏弃而不用,其与昏与庸无以异也。

(《为学》)屏:通“摒”。

8、对镜帖花黄。

……火伴皆惊忙。

(《木兰诗》)帖:通“贴”。

火:通“伙”。

9、无他,但手熟尔。

(《买油翁》)尔:通“耳”,相当于“罢了”。

10、争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

(《如梦令》李清照)争:通“怎”。

11、路转溪头忽见。

(《西江月》辛弃疾)见,通“现”。

才美不外见……(《马说》)见:通“现”。

何时眼前突兀见此屋。

(《茅屋为秋风所破歌》)见:通“现”。

初中文言文知识点归纳215.自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处;重岩叠嶂,隐天蔽曰。

自非亭午夜分不见羲月:三峡七百里中,两岸山连着山,没有一点中断的地方;重重的悬崖,层层的峭壁,足以遮挡天日。

如果不是正午和半夜,就看不到太阳和月亮。

16.虽乘御风不以疾也:即使骑上快马,驾着长风,也没有这样快。

17.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也:庭院的地面上月光满地,像积水那样清澈透明,里面有藻、荇等水草交错,原来那是竹子和柏树的影子。

18.闲静少言,不慕荣利。

好读书,不求甚解:他喜欢安安静静的,很少说话,不羡慕荣华利禄。

喜欢读书,不钻牛角尖。

19.造饮辄尽,期在必醉。

既醉而退,曾不吝惜去留:亲友请客,五柳先生就毫不客气地喝酒,而且喝醉方休,醉后就走,不和别人虚情客套。

20.环堵萧然,不蔽风日;短褐穿结,簟瓢屡空,晏如也:简陋的居室里冷冷清清的,遮不住风和阳光:粗布短衣上打了许多补丁,饭篮子和瓢里经常是空的,可他安然自若!21.不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵:不为贫贱而忧虑悲伤,不为富贵而匆忙追求。

中考文言文必考重点知识点一、实词。

1. 通假字。

- 识别方法:当一个字在句子中的意义解释不通时,可能是通假字。

需要根据上下文和平时的积累来判断其通假的字。

2. 古今异义。

- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

3. 一词多义。

- 以:- 之:4. 词类活用。

二、虚词。

1. 之。

- 作助词:- 作代词:2. 而。

3. 其。

- 代词:- 语气词:4. 以。

- 介词:- 连词:三、特殊句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

- 宾语前置:- 状语后置:- 定语后置:四、文言文翻译技巧。

1. 留。

2. 删。

3. 换。

- 把古汉语中的单音节词换成现代汉语中的双音节词,如“虽”换成“虽然”,“吾”换成“我”等。

4. 补。

5. 调。

五、重点篇目重点内容。

- 主要思想:儒家思想的经典之作,包含了孔子及其弟子的言行,强调“仁”“礼”“义”等道德观念。

- 重点句子:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”体现了学习方法、交友和个人修养等方面的思想。

- 思想内容:孟子主张“仁政”,认为“民贵君轻”。

- 背景:诸葛亮出师北伐前给后主刘禅的表文。

- 内容:表达了诸葛亮对蜀汉的忠诚,对后主的劝诫,如“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”,提出了治国的建议。

- 主题:描绘了一个与世隔绝、没有剥削压迫、人人安居乐业的理想社会,反映了作者对黑暗现实的不满和对理想社会的向往。

- 重点描写:对桃花源中环境、人物生活的描写,如“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻”。

- 描写内容:按季节描写了三峡的山高、水急、景色秀丽等特点。

如夏季“夏水襄陵,沿溯阻绝”,写出了水势浩大;春冬之时“素湍绿潭,回清倒影”,描写了清幽的景色。

- 主题:借千里马不遇伯乐来抒发自己怀才不遇的愤懑之情,批判了封建统治者不识人才、埋没人才的现象。

初中语文文言文知识点一、实词。

1. 通假字。

2. 古今异义。

- 词义的扩大:如“江”“河”在古代一般专指“长江”“黄河”,现在泛指一切江河。

- 词义的转移:“走”在古代是“跑”的意思,现在是“行走”的意思。

像“录毕,走送之”中的“走”就是“跑”的意思。

3. 一词多义。

- 以“之”为例:- 再看“其”:二、虚词。

1. 而。

2. 于。

三、文言句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

四、文言文翻译。

1. 原则。

- 信:忠实于原文,不歪曲原意。

- 达:通顺流畅,符合现代汉语语法规范。

- 雅:译文优美,有文采。

2. 方法。

- 留:保留专有名词,如人名、地名、官名等。

例如“诸葛孔明者,卧龙也”,“诸葛孔明”“卧龙”直接保留。

- 删:删除无意义的虚词,如句首发语词“夫”“盖”等,在不影响句意的情况下可删去。

- 补:补充省略的成分。

如“(蛇)触草木,(草木)尽死”,要补出省略的主语。

- 换:把古汉语中的单音节词换成双音节词。

如“虽”换成“虽然”,“但”换成“只是”等。

- 调:调整倒装句的语序。

如“何陋之有”要调成“有何陋”。

五、文言文诵读。

1. 断句。

- 根据语法结构断句。

如“今齐地/方千里”,“齐地”是主语,“方千里”是谓语,在主谓之间断开。

- 根据虚词断句。

像“夫/战,勇气也”,“夫”是句首发语词,后面断开。

- 根据对话标志断句。

“曰”“云”等后面一般断开,如“孔子曰:‘三人行,必有我师焉。

’”2. 节奏。

- 一般主谓之间要停顿,动宾之间也要停顿。

如“先帝/不以/臣卑鄙”,“先帝”是主语,“不以”是谓语,“臣卑鄙”是宾语部分。

初中必备文言文及词汇注: 文段中画横线的句子为常考默写句, 黑体字为易写错或易混淆的字。

1.孔子语录《论语》【经典背诵段落】1. 子曰: “学而时习之, 不亦说乎?有朋自远方来, 不亦乐乎?人不知而不愠, 不亦君子乎?”(《学而》)2. 子曰: “温故而知新, 可以为师矣。

”(《为政》)3. 子曰: “学而不思则罔, 思而不学则殆。

”(《为政》)4. 子曰: “由, 诲女知之乎!知之为知之, 不知为不知, 是知也。

”(《为政》)5. 子贡问曰: “孔文子何以谓之‘文’也?”子曰: “敏而好学, 不耻下问, 是以谓之‘文’也。

”(《公冶长》)6. 子曰: “默而识之, 学而不厌, 诲人不倦, 何有于我哉?”(《述而》)7. 子曰: “三人行, 必有我师焉。

择其善者而从之, 其不善者而改之。

”(《述而》)8. 子曰:“不愤不启, 不悱不发。

举一隅不以三隅反, 则不复也。

”(《述而》)9.子曰: “见贤思齐焉, 见不贤而内自省也。

”(《里仁》)10. 曾子曰: “吾日三省吾身: 为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”(《学而》)11. 曾子曰: “士不可以不弘毅, 任重而道远。

仁以为己任, 不亦重乎?死而后已, 不亦远乎?”(《泰伯》)12. 子曰:“岁寒, 然后知松柏之后凋也。

”(《子罕》)13.子贡问曰: “有一言而可以终身行之者乎?”子曰: “其恕乎!己所不欲, 勿施于人。

”(《卫灵公》)14. 子贡问君子。

子曰: “先行其言而后从之。

”(《为政》)15. 子曰: “君子成人之美, 不成人之恶。

小人反是。

”(《颜渊》)16. 子曰: “富与贵是人之所欲也, 不以其道得之, 不处也。

贫与贱是人之所恶也, 不以其道得之, 不去也。

”(《里仁》)17. 子曰: “富而可求也, 虽执鞭之士, 吾亦为之。

如不可求, 从吾所好。

”(《述而》)18. 子在齐闻《韶》, 三月不知肉味, 曰:“不图为乐之至于斯也。

初中人教版语文文言文知识【七年级上册学问点】1、龟虽寿东汉• 曹操2、过故人庄唐•孟浩然3、题破山寺后禅院唐•常建4、过松源晨炊漆公店宋•杨万里5、如梦令宋•李清照6、观书有感南宋•朱熹7、《论语》十那么春秋• 孔子8、观沧海汉• 曹操9、次北固山下唐• 王湾10、钱塘湖春行唐• 白居易11、天净沙-秋思元• 马致远12、闻王昌龄左迁龙标遥有此寄唐• 李白13、夜雨寄北唐• 李商隐14、泊秦淮唐• 杜牧15、浣溪沙宋• 晏殊【七年级下册学问点】16、木兰诗选自《乐府诗集》(宋郭茂倩编)17、夸父追日选自《山海经》共工触怒不周山选自《淮南子》18、山中杂诗南朝•吴均19、竹里馆唐•王维20、峨眉山月歌唐•李白21、春夜洛城闻笛唐•李白22、逢入京使唐•岑参23、滁州西涧唐•韦应物24、江南逢李龟年唐•杜甫25、送灵澈上人唐•刘禹锡26、约客南宋•赵师秀27、论诗清•赵翼【八年级上册学问点】28、石壕吏唐•杜甫29、归园田居晋•陶渊明30、渡荆门送别唐•李白31、登岳阳楼宋•陈与义32、长歌行选自《汉乐府》33、野望唐•王绩34、早寒江上有怀唐•孟浩然35、望洞庭湖赠张丞相唐•孟浩然36、黄鹤楼唐•崔颢37、送友人唐•李白38、答谢中书书(古文) 陶弘景39、秋词唐•刘禹锡40、鲁山山行北宋•梅尧臣41、浣溪沙宋•苏轼42、十一月四日风雨大作南宋•陆游43、陋室铭唐• 刘禹锡44、爱莲说宋• 周敦颐45、望岳唐• 杜甫46、使至塞上唐• 王维47、记承天寺夜游宋• 苏轼48、三峡北魏• 郦道元49、桃花源记晋• 陶渊明50、春望唐• 杜甫【八年级下册学问点】50、赠从弟汉•刘祯51、登幽州台歌唐• 陈子昂52、终南别业唐•王维53、宣州谢朓楼饯别校书叔云唐•李白54、苏幕遮(碧云天、黄叶地) 北宋• 范仲淹55、满井游记(古文) 明袁宏道56、酬乐天扬州初逢席上见赠唐• 刘禹锡57、赤壁唐• 杜牧58、过零丁洋宋• 文天祥59、水调歌头(明月几时有) 宋• 苏轼60、山坡羊•潼关心古元• 张养浩61、饮酒(其五) 晋• 陶渊明62、行路难(其一) 唐• 李白63、茅屋为秋风所破歌唐• 杜甫64、白雪歌送武判官归京唐• 岑参65、已亥杂诗清• 龚自珍66、送杜少府之任蜀州唐• 王勃67、早春呈水部张十八员外唐• 韩愈68、无题唐• 李商隐69、相见欢南唐• 李煜70、登飞来峰宋• 王安石71、杂说四•马说唐• 韩愈73、送东阳马生序明• 宋濂73、小石潭记唐• 柳宗元74、岳阳楼记宋• 范仲淹75、醉翁亭记宋• 欧阳修76.与朱元思书南朝梁吴均77.五柳先生传晋• 陶渊明【九年级上册学问点】76、隆中对(古文) 陈寿77、陈涉世家(古文) 司马迁79、唐雎不辱使命(古文) 选自《战国策》79、望江南(梳洗罢) 唐• 温庭筠80、武陵春(风住尘香花已尽) 宋•李清照81、月夜唐• 刘方平82、商山早行唐• 温庭筠83、卜算子•咏梅南宋• 陆游84、破阵子(燕子来时新社) 北宋•晏殊85、浣溪沙(簌簌衣巾落枣花) 宋• 苏轼86、醉花阴(薄雾浓云愁永昼) 宋• 李清照87、南乡子•登京口北固亭有怀宋• 辛弃疾88、山坡羊•骊山怀古元•张养浩89、朝天子•咏喇叭明• 王磐90、出师表三国• 诸葛亮91、渔家傲宋• 范仲淹92、江城子•密州出猎宋• 苏轼93、破阵子宋• 辛弃疾94、观刈麦唐• 白居易【九年级下册学问点】95、得道多助,失道寡助选自《孟子》96、参军行唐•杨炯97、月下独酌唐•李白101、羌村三首唐•杜甫101、登楼唐• 杜甫101、走马川行奉送封大夫出师西征唐•岑参101、左迁至蓝关示侄孙湘唐•韩愈102、望月有感唐•白居易103、卜算子•送鲍浩然之浙东宋• 王观104、别云间夏完淳105、鱼,我所欲也战国•孟子106、生于忧患,死于安乐战国•孟子107、蒹葭选自《诗经》108、关雎选自《诗经》109、雁门太守行唐•李贺110、曹刿论战选自《左传》111、邹忌讽齐王纳谏选自《战国策》112、公输选自《墨子》113、惠子相梁选自《庄子》114、庄子与惠子游于濠梁选自《庄子》115、愚公移山选自《列子》看了初中人教版语文文言文学问还看:1.人教版初中语文文言文复习资料2.人教版语文初中古文学问点复习资料3.初中文言文之的用法4.人教版语文古文总复习资料5.初中文言文为字的用法。

初中文言文知识点50条文言文是初中语文学习的重要组成部分,对于传承和弘扬中华优秀传统文化具有重要意义。

以下为大家总结了50 条初中文言文的知识点,希望对同学们的学习有所帮助。

一、实词1、安:①怎么(安求其能千里也)②养(衣食所安)2、卑:①低下(非天质之卑)②身份低微(先帝不以臣卑鄙)3、备:①周全、详尽(前人之述备矣)②具备(一时齐发,众妙毕备)4、被:①同“披”,穿(皆被绮绣)②覆盖(被于来世者何如哉)5、鄙:①边境(蜀之鄙有二僧)②鄙陋、目光短浅(肉食者鄙)6、毕:①尽(毕力平险)②全部(群响毕绝)7、薄:①迫近,接近(薄暮冥冥)②轻视(不宜妄自菲薄)8、策:①马鞭(执策而临之)②鞭打、驱使(策之不以其道)③记录(策勋十二转)9、长:cháng ①长度(舟首尾长约八分有奇)②与“短”相对(北市买长鞭)③长久,健康(但愿人长久)④永远(死者长已矣)⑤zhǎng,排行最大(木兰无长兄)⑥zhǎng,头领(吴广皆次当行,为屯长)10、称:①相当、配合(称其气之小大)②称赞(先帝称之曰能)11、诚:①诚心(帝感其诚)②的确,实在(此诚危急存亡之秋也)③果真(今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕)12、驰:①骑(愿驰千里足)②驱车(追赶)(公将驰之)13、出:①发、起(方其出海门)②在国外(出则无敌国外患者)③拿出(皆出酒食)14、辞:①推辞(蒙辞以军中多务)②语言(未尝稍降辞色)15、次:①编次(吴广皆次当行)②旅行或行军在途中停留(又间令吴广之次所旁丛祠中)二、虚词1、而:①表并列(中峨冠而多髯者为东坡)②表承接(温故而知新)③表转折(而伯乐不常有)④表修饰(久而乃和)⑤表假设(诸君而有意,瞻予马首可也)2、乎:①表示疑问语气,相当于“吗”、“呢”(为人谋而不忠乎)②表示反问语气,相当于“吗”、“呢”(学而时习之,不亦说乎)③形容词词尾,相当于“……的样子”(浩浩乎如冯虚御风)④表示推测语气,相当于“吧”(其必曰“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎)3、其:①人称代词,他(她、它)的、他们(她们、它们)的(屠大窘,恐前后受其敌)②指示代词,那、那个、那些、那里(其人视端容寂)③其中(其一犬坐于前)④语气词,表示揣测、反问、期望或命令等(其真无马邪)4、以:①介词,因为(不以物喜,不以己悲)②介词,用(以刀劈狼首)③介词,凭借(何以战)④连词,相当于“而”(卷石底以出)⑤动词,认为(皆以美于徐公)5、于:①在(战于长勺)②到(指通豫南,达于汉阴)③对(万钟于我何加焉)④从(舜发于畎亩之中)⑤比(所欲有甚于生者)6、之:①代词,他(她、它)、他们(她们、它们)(渔人甚异之)②助词,的(水陆草木之花)③助词,用于主谓之间,取消句子独立性,无实义(予独爱莲之出淤泥而不染)④宾语前置的标志(何陋之有)⑤动词,去、往、到(辍耕之垄上)三、通假字1、项为之强(“强”通“僵”,僵硬)2、不亦说乎(“说”通“悦”,愉快)3、诲女知之乎(“女”通“汝”,你)4、不知为不知,是知也(“知”通“智”,聪明)5、路转溪头忽见(“见”通“现”,出现)6、一切乌有(“乌”通“无”,没有)7、裁如星点(“裁”通“才”,仅仅)8、尊君在不(“不”通“否”,表疑问)四、词类活用1、名词作动词①鞭数十(“鞭”,用鞭子打)②策勋十二转(“策”,登记)③愿为市鞍马(“市”,买)2、名词作状语①其一犬坐于前(“犬”,像狗一样)②箕畚运于渤海之尾(“箕畚”,用箕畚)③从小丘西行百二十步(“西”,向西)3、动词作名词①虽乘奔御风(“奔”,飞奔的马)②猛浪若奔(“奔”,飞奔的马)4、形容词作动词①京中有善口技者(“善”,擅长)②欲穷其林(“穷”,走到……的尽头)5、形容词作名词①将军身被坚执锐(“坚”,坚固的铠甲;“锐”,锐利的武器)②此皆良实(“良实”,善良诚实的人)五、古今异义1、汤:古义:热水;今义:食物煮后所得的汁水。