德国鲁尔工业区改造的案例分析

- 格式:pdf

- 大小:144.39 KB

- 文档页数:3

德国鲁尔工业区——资源型城市的转型经典08城市规划0841502014 杨青青为了应对生产结构单一、煤炭的能源地位下降、世界性钢铁过剩、新技术革命的冲击导致的“煤炭危机”和“钢铁危机”,北威政府出台了一系列措施进行鲁尔区的经济转型和产业改革,主要有以下几个方面:1、调整改造传统工业,加大开放力度,吸引新兴产业投资,充实区域产业结构。

○1对传统的老矿区进行清理整顿:关、停、并、转那些生产成本高、机械化水平低、生产效率差的煤矿企业,集中到盈利多和机械化水平高的大型企业中去,更新设备和技术改造,调整产品结构和提高产品技术含量。

对其他大型企业采取了稳定改造的政策,以避免社会动荡。

○2改善鲁尔区的投资环境,鼓励新兴工业迁入鲁尔区,优化发展这些新兴工业加入的有利条件:劳力充足,交通便利,及巨大的消费市场。

鲁尔区在产业结构调整的过程中,十分重视扶持那些有创新能力的中小企业,不断加大对中小企业科研和开发的支持力度。

政府制定了鼓励向中小科技企业进行风险投资的计划以及联合研究和创新网络计划,促进和加强中小企业与科研机构的合作。

中小企业凭借自身较强的应变能力,在发展壮大的同时,也为安置鲁尔区转型过程中出现的大量失业人员做出了巨大贡献。

目前,80%的劳动力在中小企业就业,中小企业被称为德国经济的“脊梁”。

2、完善交通运输网,推动区域综合开发鲁尔区煤管协会在1968-1973年进行了交通规划中提出,有计划地对现有的线路进行技术改造,发展区内快车线。

依照规划修建了鲁尔区波恩-科隆-杜塞尔多夫-多特蒙德、科隆-伍佩尔塔尔-多特蒙德两条高速公路。

区内架起了高架铁道,为解决了铁路公路交叉引起的矛盾,发挥了很高的效能。

鲁尔区在水运优势的基础上搞好水陆联运,加速南北向交通线路的建设,组成统一的运输系统,把全区彼此分隔的工业区和城市紧密地衔接起来,对全区的综合开发起了极其重要的先行作用。

3、科研与实践相结合,将科技优势转化为生产力○1加强科研界与经济界的合作。

国外工业遗产改造艺术设计手法案例一、案例概述工业遗产改造是近年来全球范围内备受关注的话题。

许多国家都在积极探索如何将废弃的工业遗址转化为具有文化、历史和艺术价值的公共空间。

本文将介绍国外几个具有代表性的工业遗产改造案例,分析其艺术设计手法,并探讨其成功经验。

二、案例分析1.德国杜伊斯堡风景公园杜伊斯堡风景公园位于德国鲁尔工业区,前身是一个钢铁厂。

经过改造,公园如今已成为一个集生态、景观、文化于一体的公共空间。

设计者利用原有的工业设施,如高炉、铁轨等,创造出一个富有历史感的景观。

同时,通过植被绿化和自然水体的引入,改善了区域生态环境。

2.美国纽约高线公园纽约高线公园前身是一条废弃的高架铁路。

设计师保留了原有铁路的特色元素,如铁轨、枕木等,将其融入公园的景观设计中。

高线公园如今已成为纽约市的文化地标,吸引了大量市民和游客前来游览。

3.英国利物浦港湾改造利物浦港湾是英国工业革命时期的重工业区。

经过改造,港湾地区变身为一个集商业、文化、娱乐于一体的城市中心。

设计者保留了原有的工业建筑和设施,如船坞、码头等,并将其与现代建筑和景观设计相结合。

同时,通过引入艺术装置和文化活动,提升了区域的文化价值。

三、艺术设计手法分析1.保留和再利用原有工业元素在工业遗产改造中,保留和再利用原有的工业元素是关键的艺术设计手法之一。

这些元素不仅具有历史价值,还能为新的空间增添独特的魅力。

设计者可以通过巧妙地运用这些元素,创造出富有创意的景观和空间。

2.引入自然元素和生态设计将自然元素和生态设计引入工业遗产改造中,可以改善区域环境,提升空间品质。

植被、水体等自然元素的加入,能够软化硬质空间,提供宜人的休闲环境。

同时,生态设计还能促进区域的可持续发展。

3.结合文化和艺术装置文化和艺术装置是提升工业遗产改造空间品质的重要手段。

通过引入文化活动、艺术展览等,能够丰富空间内涵,吸引更多人流。

同时,艺术装置的运用还可以为空间增添视觉冲击力,提升空间的艺术美感。

德国鲁尔区转型的成功案例

德国鲁尔区是资源型城市成功改造转型的经典案例。

经过多年的不断调整与改造,鲁尔区早已不是衰落的工业区,而是保持着继续发展的势头。

鲁尔工业区的保护观念强调产业景观的整体性,无论是已经沉寂的车间,还是斑驳的构筑,都被保存了下来。

目前,该地区已拥有200座博物馆、120家剧院、250个文化节以及100座音乐厅等。

曾经的废弃钢铁工厂成为了儿童与青少年的各种训练基地;昔日的厂区可以变成男女老少聚集的溜冰场;巨大的水泥构筑物原来存放炼钢用的焦煤,现在被改造成了一个攀岩训练场;原来可以容纳数百人同时冲澡的浴室如今改造成了埃森市一个舞蹈团练习舞蹈以及表演者的聚会场所。

如今,鲁尔工业区已从没落的工业区转型为“欧洲文化首都”,昔日烟囱林立的煤都向人们展示了一道道亮丽的文化风景线。

德国工业遗迹改造的启示——以北杜伊斯堡景观公园为例20世纪90年代,曾经是德国最重要工业基地的鲁尔区,进行了一项对欧洲乃至世界上都产生重大影响的项目──国际建筑展埃姆舍公园(IBA Emscher park)。

它的最大特色是巧妙地将旧有的工业区改建成公众休闲、娱乐的场所,并且尽可能地保留了原有的工业设施,同时又创造了独特的工业景观。

这项环境与生态的整治工程,解决了这一地区由于产业的衰落带来的就业、居住和经济发展等诸多方面的难题,从而赋予旧的工业基地以新的生机,这一意义深远的实践,为世界上其他旧工业区的改造树立了典范。

由德国慕尼黑工大教授、景观设计师彼得·拉茨(Peter Latz)设计的杜伊斯堡风景公园(Landschafts park Duisburg Nord)是其中最引人注目的公园之一。

该地区的开发始于1899年,当时蒂森(Friedrich Thyssen)公司在那里建了第一个矿井,1905年又建成投产了第一座炼焦厂。

1959年矿井关闭——这是鲁尔地区关闭的首批矿井,1977年炼焦厂也关闭了,并于1980年拆除。

冶炼厂于1985年停产,到那时它已经生产了3700万吨生铁。

如果要全部拆毁冶炼厂,成本将是巨大的,整个矿区原属于蒂森公司,他们于1989年将其交给杜伊斯堡市。

得到所有权之后,政府决定将工厂改造为公园,成为埃姆舍公园的组成部分。

拉茨的事务所赢得了国际竞赛的一等奖,并承担设计任务。

从1990起,拉茨与夫人──景观设计师A·拉茨领导的小组开始规划设计工作。

经过努力,1994年公园部分建成开放。

1.1.2面临问题(1)污染问题:土壤方面,因为长期发展工业,场地中有大量含砷或氰化物的土壤,部分污染严重者必须全部清除,另外一些有毒土壤也必须深埋在烧结池里,并用新土覆盖。

水方面,艾姆舍河流经整个工业区,成了一条公共排污渠,吸纳各厂排出的污水,形成了一条绵延400千米的污染带,影响着整个工业区的环境质量。

德国鲁尔区的改造对东北老工业基地振兴的启示论文报告题目:德国鲁尔区的改造对东北老工业基地振兴的启示摘要:本文通过对德国鲁尔区改造的分析,探讨其对东北老工业基地振兴的启示。

本文共分为五个部分,分别介绍鲁尔区的历史背景、改造计划、产业发展、城市更新以及环境保护,剖析其改造经验对东北老工业基地的启示。

此外,本文还列举五个案例,对鲁尔区改造的相关问题进行更为深入的阐述和分析。

第一部分:历史背景鲁尔区是德国最具代表性的工业区之一,也是德国经济最为发达的区域之一。

20世纪初,该地区的钢铁、煤炭、化工等重工业占据了德国经济的主导地位,但随着煤炭、石油等资源的枯竭,工业部门逐渐衰落,鲁尔区也由此陷入困境。

为了摆脱困境,德国政府在上世纪90年代初开始进行了大规模的改造,实现了经济结构转型和城市更新。

第二部分:改造计划德国政府在改造鲁尔区时,采用了多项措施。

首先是重工业转型,即将传统的钢铁、煤炭、化工等产业转变为高科技产业和服务业。

其次是城市更新项目,包括住宅和商业区的改造以及公共设施的升级。

第三是环境保护,即开展环保工作,减少污染,改善生态环境。

第三部分:产业发展鲁尔区在重工业转型中十分成功,今天成为了德国最重要的高新技术产业中心之一。

其中包括信息技术、生命科学、能源技术等领域,为整个地区提供了新的经济增长点。

此外,该地区依托自身优势,还建设了多个研究中心和科技园区,吸引了大量的国际知名企业落户。

第四部分:城市更新鲁尔区的城市更新非常成功,十分注重民生、环保和文化建设,城市形象焕然一新。

为了提高居民的生活质量,政府对市容市貌进行了全面改善,公共设施得到了升级,街区和住宅区的规划和建设更加合理,文化设施和公共活动场所建设齐头并进。

第五部分:环境保护鲁尔区环境污染十分严重,政府高度重视环保工作,与企业合作,共同努力,实现了环境和经济的良性互动。

在环保工作中,政府采取了多项措施,包括清理土壤、整治污水、限制工业排放、推广绿色能源等等,取得了显著的效果。

德国鲁尔工业区改造的案例分析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:本科学生课程作业课程名称: 环境规划学院系:旅游学院专业: 人文地理与城乡规划年级: 13级规划姓名: 王妍学号: 1306040117成绩:评阅教师:刘晓霞时间: 2016年12月28日德国鲁尔工业区经济振兴对我国东北老工业基地改造的启示鲁尔区是欧洲最大的经济区域,也是欧洲人口密度最大的地区之一。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名。

德语中对“鲁尔区”一词有许多用法,最简单的一个用法就是“饭锅”。

从这里不难看出,这个地区经济发展对德国的重要性。

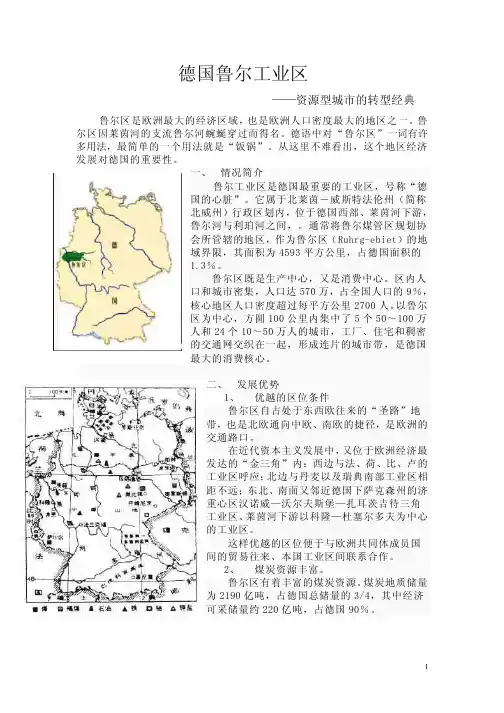

一、情况简介鲁尔工业区是德国最重要的工业区,号称“德国的心脏”。

它属于北莱茵-威斯特法伦州(简称北威州)行政区划内,位于德国西部、莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间。

通常将鲁尔煤管区规划协会所管辖的地区,作为鲁尔区(Ruhrg-ebiet)的地域界限,其面积为4593平方公里,占德国面积的1.3%。

鲁尔区既是生产中心,又是消费中心。

区内人口和城市密集,人口达570万,占全国人口的9%,核心地区人口密度超过每平方公里2700人。

以鲁尔区为中心,方圆100公里内集中了5个50~100万人和24个10~50万人的城市,工厂、住宅和稠密的交通网交织在一起,形成连片的城市带,是德国最大的消费核心。

二、发展优势2.1、优越的区位条件鲁尔区自古处于东西欧往来的“圣路”地带,也是北欧通向中欧、南欧的捷径,是欧洲的交通路口。

在近代资本主义发展中,又位于欧洲经济最发达的“金三角”内:西边与法、荷、比、卢的工业区呼应;北边与丹麦以及瑞典南部工业区相距不远;东北、南面又邻近德国下萨克森州的济重心区汉诺威—沃尔夫斯堡—扎耳茨吉待三角工业区、莱茵河下游以科隆—杜塞尔多夫为中心的工业区。

这样优越的区位便于与欧洲共同体成员国间的贸易往来、本国工业区间联系合作。

德国鲁尔区转型的成功案例德国鲁尔区,位于德国西部,是一个以工业为主导的地区。

在20世纪的大部分时间里,鲁尔区是德国最重要的煤炭和钢铁生产基地,是德国经济的支柱。

然而,随着国际市场的竞争加剧和环境问题的凸显,鲁尔区面临着巨大的转型挑战。

然而,通过政府、企业和社会各方的共同努力,鲁尔区成功实现了经济的多元化和可持续发展。

首先,鲁尔区的成功转型得益于政府的积极介入和支持。

政府制定了一系列的转型政策和措施,为企业提供了必要的支持和资金。

政府还鼓励企业转型升级,提供了各种优惠政策和税收减免。

同时,政府还推动了教育和技能培训的发展,为人才的培养提供了支持。

这些政府的举措为鲁尔区的转型提供了良好的环境和条件。

其次,鲁尔区的成功转型还得益于企业的积极参与和创新。

面对国际市场的竞争,鲁尔区的企业开始调整产业结构,加大对高科技产业的投入。

许多传统的煤炭和钢铁企业开始转型为清洁能源和高科技企业,积极参与绿色经济的发展。

企业不断进行技术创新和管理创新,提高产品的质量和竞争力。

同时,企业也积极开展国际合作,扩大市场份额,提高国际竞争力。

这些企业的努力为鲁尔区的经济转型提供了动力和支持。

此外,鲁尔区的成功转型还得益于社会各方的积极参与和合作。

鲁尔区的社会各界积极参与到转型的过程中,提供了宝贵的意见和建议。

社会组织和非政府组织也发挥了重要的作用,推动了环境保护和可持续发展的进程。

同时,鲁尔区的居民也积极响应转型的号召,逐渐改变了生活方式和消费习惯,为转型的成功提供了社会基础和动力。

这种全社会的共同努力和合作为鲁尔区的转型奠定了坚实的基础。

综上所述,德国鲁尔区的转型成功得益于政府、企业和社会各方的共同努力。

政府的政策支持为转型提供了环境和条件,企业的创新和合作为转型提供了动力,社会各界的参与为转型提供了基础和支持。

鲁尔区的转型经验为其他地区提供了宝贵的借鉴和启示。

在全球经济转型的背景下,鲁尔区的成功案例告诉我们,政府、企业和社会各方需要共同努力,积极推动转型,才能实现经济的多元化和可持续发展。

工业遗产城市更新典型案例一、德国鲁尔区。

1. 背景。

德国鲁尔区曾经是欧洲最大的工业区,以煤炭和钢铁产业闻名。

但是随着资源的枯竭和全球产业结构的调整,这里的传统工业走向衰落,城市面临着经济衰退、环境污染、人口流失等一大堆头疼的问题。

2. 更新措施。

产业转型:把以前的煤矿和钢铁厂改造成创意产业园区。

比如说埃森的关税同盟煤矿工业区,它现在是一个集艺术、设计、文化产业于一体的地方。

旧厂房变成了时尚的工作室、艺术展览厅,还有创意餐厅。

那些巨大的钢铁架构不再是冰冷的工业设施,而是充满艺术感的背景墙。

这里还保留了一些煤矿设施,做成工业遗产博物馆,游客可以坐着小火车下到矿井里去体验以前矿工的生活,这可太酷了。

环境治理:鲁尔区以前的天空总是灰蒙蒙的,河流也被污染得不成样子。

在更新过程中,他们大力治理环境,清理河道,种树造林。

现在的鲁尔区,蓝天白云下,绿树成荫,以前的工业废墟变成了美丽的公园。

像杜伊斯堡北部景观公园,以前是钢铁厂,现在是一个有湖泊、草地、树林的大公园,那些废旧的高炉就像巨大的雕塑一样立在公园里,孩子们在旁边的草坪上玩耍,这种对比真的很有趣。

3. 效果。

鲁尔区通过这些更新措施,成功地从一个衰落的工业区转型成一个充满活力的综合性区域。

吸引了大量的年轻人和创意人才,经济也开始复苏,旅游业也发展得红红火火。

二、上海杨浦滨江。

1. 背景。

上海杨浦滨江是中国近代工业的发祥地之一,有着众多的老厂房、码头和仓库。

随着城市的发展,这些工业遗产渐渐失去了原来的功能,而且还占据着宝贵的滨江地段。

2. 更新措施。

保留与再利用:他们没有把这些老建筑一股脑儿拆掉,而是保留了那些有特色的厂房和仓库的外立面,在内部进行改造。

比如杨树浦水厂,这可是个百年老厂,它的英式建筑风格特别漂亮。

现在水厂还在正常运营,同时它的一部分空间被改造成了工业文明展示馆,游客可以在这里了解上海的供水历史。

还有上海国际时尚中心,以前是十七棉纺织厂,现在变成了时尚的购物中心和秀场。

城市的远见:鲁尔工业区的蜕变1“化腐朽为神奇”的德国鲁尔工业区改造在联合国教科文组织公布的世界文化遗产名录中,大都是代表各个国家地区悠久历史和独特风貌的名胜古迹,但如果告诉你,在19世纪后半叶的百年里发展起来的钢铁重工业基地也榜上有名,恐怕难以置信吧!位于德国西北部鲁尔工业区埃森市的德国煤炭业联盟洗煤厂就是这样一处极其特殊的世界文化遗产。

在上世纪六七十年代的西方国家,随着科学技术的发展、产业结构的调整以及社会生活的变迁,许多过去作为经济支柱的工业基地不再辉煌,德国最大的传统重工业区——鲁尔工业区正是遭受了如此的命运。

然而,上世纪七八十年代年代以来,西方国家逐渐形成了一种新的文化遗产观念,认为产业遗产也是人类进程的历史见证。

鲁尔区的兴衰联结着几代人的生活,也印刻着人类技术进程中最重要的一页。

因此,德国人没有采取大拆大建的“除锈”行动,而是将这里大片的产业基地保存了下来。

历经十余年的改造振兴,这个破败的大型工业区神奇地转变成了全新概念的现代生活空间。

产业景观的整体保护鲁尔工业区的保护观念强调产业景观(industrial landscape)的整体性,无论是已经沉寂的车间,还是斑驳的构筑,即使是炼焦厂中曾被公认为景观杀手的巨大圆桶瓦斯槽,或者是当年的锅炉机房以及其他众多生产流程中的机械设备和构筑,都被保存了下来。

德国煤炭业联盟厂包含了采煤场和炼焦厂,是整个鲁尔区价值最突显的遗产地,这个在1930年已经设立的基地因其建筑的整体性设计和采矿技术的先进性在当时轰动了整个世界。

现在,从传输带、厂房到生产设备,矿区内几乎所有呈现往日先进生产过程的建筑和构筑都经过精心梳理留存下来,并为这个矿区可能转换为一个活的产业博物馆做出了准备。

正是由于其出色的整体保护,它在2001年12月被联合国教科文组织列入了世界文化遗产名录。

工业构筑重获生命设计师的智慧首先在于赋予昔日的工业构筑以人性。

他们发现了废弃的钢铁工厂可以成为儿童与青少年的各种训练基地。

德国鲁尔工业区曾经是德国和欧洲,乃至整个世界最为重要的工业区之一,它形成于19世纪中叶,是德国参加的两次世界大战重要的物质基础,战后又为德国经济的腾飞起到了举足轻重的作用。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名,位于德国西部,莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间,邻近法国、荷兰、比利时、丹麦、瑞典等欧洲经济最发达国家,面积4593平方公里,人口570万。

鲁尔区虽属内陆,但区内有莱茵河、鲁尔河、利珀河和埃姆斯河,总长达425公里,大小河港众多,加上莱茵河通海航运,使得它与沿海地区同样具有廉价运费条件。

19世纪上半叶,鲁尔区开始大规模开采煤矿和生产钢铁,迅速发展成为世界上最著名的重工业区和最大的传统工业区。

但到了二战后,当时已经历经百年的鲁尔工业区在新一轮产业革命浪潮冲击下,爆发了煤业危机和钢铁危机,原有以重工业为基础的经济结构也因资源的日益枯竭已经变得不可持续,大量工厂停业,工人失业,鲁尔区深陷低谷。

德国政府从60年代末开始着手鲁尔区的产业结构调整和升级改造。

主要分为三个阶段,以下结合公关心理学相关知识进行依次介绍.第一个阶段为20世纪60年代:这个阶段主要是对传统的重工业进行清理改造,对生产成本高、机械化水平低、生产效率差的企业进行关、停、并、转。

我们知道,传统行业多为劳动力密集型行业,对这些行业的清理,涉及的产业工人人数众多,还有许多工人来自于同一家庭,一旦工人大量失业,家庭日常生活得不到基本的保障,就容易造成社会动荡。

而对传统行业的清理又不得不进行下去,传统行业的衰弱已成必然。

德国政府深知公众心理,采取了几个方面措施:1.政府对大企业的改革采取基本稳定的政策,尽量实行渐进式改革,谨慎对待大企业的破产,企业越大,意味着对社会、对公众的影响越大,政府就越谨慎。

2.政府为所有公民提供社会保障,为民众提供基本生活保障,涵盖养老、医疗、失业救济等,在民众与可能面临的危机之间建立起一道屏障。

一旦有工人失业,不至于过多影响日常生活水平,公众因此能够更加理解和支持政府改革的行为。

德国鲁尔工业区——资源型城市的转型经典鲁尔区是欧洲最大的经济区域,也是欧洲人口密度最大的地域之一。

鲁尔区因莱茵河的支流鲁尔河蜿蜒穿过而得名。

德语中对“鲁尔区”一词有许多用法,最简单的一个用法确实是“饭锅”。

从那个地址不难看出,那个地域经济进展对德国的重要性。

一、情形简介鲁尔工业区是德国最重要的工业区,号称“德国的心脏”。

它属于北莱茵-威斯特法伦州(简称北威州)行政区划内,位于德国西部、莱茵河下游,鲁尔河与利珀河之间,。

通常将鲁尔煤管区计划协会所管辖的地域,作为鲁尔区(Ruhrg-ebiet)的地域界限,其面积为4593平方千米,占德国面积的1.3%。

鲁尔区既是生产中心,又是消费中心。

区内人口和城市密集,人口达570万,占全国人口的9%,核心地域人口密度超过每平方千米2700人。

以鲁尔区为中心,方圆100千米内集中了5个50~100万人和24个10~50万人的城市,工厂、住宅和浓密的交通网交织在一路,形成连片的城市带,是德国最大的消费核心。

二、进展优势1、优越的区位条件鲁尔区自古处于东西欧往来的“圣路”地带,也是通向中欧、的捷径,是的交通路口。

在近代资本主义进展中,又位于欧洲经济最发达的“金三角”内:西边与法、荷、比、卢的工业区呼应;北边与丹麦和南部工业区相距不远;东北、南面又临近德国州的济重心区——扎耳茨吉待三角工业区、莱茵河下游以—杜塞尔多夫为中心的工业区。

如此优越的区位便于与欧洲一起体成员国间的贸易往来、本国工业区间联系合作。

2、煤炭资源丰硕。

鲁尔区有着丰硕的煤炭资源。

煤炭地质储量为2190亿吨,占德国总储量的3/4,其中约220亿吨,占德国90%。

鲁尔区的煤炭煤质好,煤种全,为优质硬煤田,可炼优质焦炭的肥煤占储量的3/5,煤炭所含的灰分(为3~18%)和硫分(为0.5%~1.5%)都低,发烧量高,其中肥煤的发烧量高达8600大卡/千克。

3、水陆交通便利。

○1莱茵河纵贯全工业区南北。

区外从莱茵上溯,可直抵,并可通过杜伊斯堡到鹿特丹港与世界各地进行贸易往来。

后工业景观·概念后工业景观 (Post-Industrial Landscape是指“工业之后的景观” 。

基本含义是用景观设计的方法对工业废弃地进行改造、重组与再生,使之成为具有全新功能和场所精神的新景观。

不仅如此,新建的景观必须延续场地原先的文脉, 场地的工业元素和工业特质需以某种方式得以保留或再生, 绝不是彻底拆毁或全盘重建。

景观设计在整个后工业社会重建过程中的地位极其重要,应该替代建筑、道路和地下管线等基础设施成为场地的催化剂,不仅可以实现工业景观的复兴,还应该可以刺激周边地区的再发展。

后工业景观·范畴后工业景观的产生与发展一直与城市的发展密切相关 , 首先,正是由于人类对自然资源尤其是不可再生资源如煤炭、石油等的不断需求和攫取造成了资源地区的枯竭并直接导致了大量矿区废弃地的产生。

于是有关矿区生态恢复的课题也应运而生,矿区生态恢复景观与恢复生态学是密不可分的。

例如辽宁阜新的海州露天矿恢复改造项目等;接着,随着工业化程度的不断加剧,工业化促进了城市化,产生了很多城市问题, 城市工业废弃地的出现也促生了众多的城市后工业景观重建项目。

按照对象的不同和尺度的大小,大致可分为后工业城市再生、工业遗产的保护与再利用、旧工业建筑的再利用 (创意产业园模式、后工业景观设计等,涉及到的学科包括城市规划与设计、遗产保护、建筑设计、景观设计和环境艺术等,涉及案例如获得 2008年联合国人居环境奖的沈阳铁西区的景观复兴、广州中山岐江公园、南京的创意东八区等。

进一步细分,后工业景观设计则又包括后工业公园、后工业广场、后工业艺术社区、后工业小区等,例如上海世博会整个就是一个后工业公园,其中的都市最佳实践区广场就是典型的后工业广场,后工业艺术社区在北美的最成功案例则是加拿大的格兰威尔岛,而天津万科的水晶城是后工业小区的代表。

最后,工业化、城市化的结果是工业和生活垃圾不断增多,城市逐渐被垃圾包围,原先处于较偏远地段的垃圾填埋场越来越接近城市中心,在另外开辟新的垃圾处理地之前,对这些特殊地块的景观处理已摆上日程,很显然,环保学的相关知识会有所涉及。