第三单元第3课 北魏孝文帝改革

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:14

第三单元北魏孝文帝改革第1课改革迫在眉睫班级姓名自主知识梳理1、北魏是(民族)建立的政权,建立者是,年,北魏统一黄河流域。

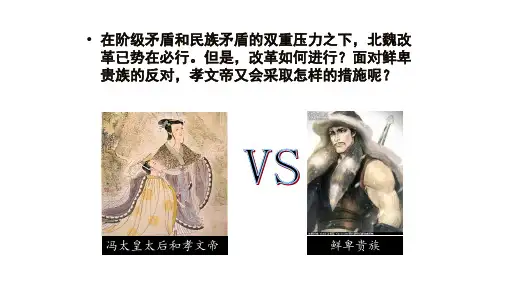

2、孝文帝改革前,北魏政权的基层统治实行,和的激化,导致北魏社会动荡不安,各地不断发生起义。

3、471年,在及大臣的精心安排下,登上皇帝的宝座,即魏孝文帝。

课时同步测评一、单项选择题:1、鲜卑族拓跋部的发祥地嘎仙洞遗址位于今天的A、新疆自治区B、内蒙古自治区C、甘肃省D、黑龙江省2、东晋时,鲜卑族拓跋部建立的政权是A、代国B、魏国C、北魏D、前秦3、下列史实属于拓跋在位时期的是①对原来的部落组织实行编户②计口授田,劝课农桑③仿汉制设官④将势力扩张到黄河流域,迁都平城A、①②③B、①②④C、①③④D、①②③④4、下列关于北魏统一黄河流域后统治措施的表述,不正确...的是A、凭借武力征服B、实行一些汉化措施C、开始实行编户D、重用儒生,兴办太学5、孝文帝改革前夕,北魏面临的社会形势主要有①实行宗主督护制严重影响了封建国家的赋税收人②赋税征收严重不均,农民负担重③民族矛盾日渐突出④冯太后崇尚“汉法”A、①②B、①②③C、②③④D、①②③④6、宗主督护制导致A、国家赋税增加B、豪强地主隐瞒人口C、农民负担减轻D、社会矛盾缓和7、孝文帝改革的根本目的是A、恢复和发展北方经济B、接受汉族先进文化C、促进北方的民族融合D、巩固鲜卑贵族的统治8、推动孝文帝改革的因素有①社会矛盾的尖锐②冯太后的推动③农民起义不断④孝文帝自幼饱读儒学经典A、①②③④B、①②③C、①②④D、②③④二、材料解析题:9、阅读下列材料:材料一(孝文帝)雅好读书,手不释卷,《五经》之义,览之便讲,学不师受,探其精奥。

史传百家,无不该涉。

善谈《左》《老》,尤精释义。

才藻富赡,好为文章,诗赋铭颂,任兴而作。

有大文笔,马上口授,及其成也,不改一字。

------《魏书·孝文帝本纪》材料二(冯太后)性聪达,自入宫掖,粗学书计,及登尊极,省决万机……太后多智略,猜忍,能行大事,生杀赏罚,决之俄顷……是以的威福兼作,震动内外。

第3课促进民族大融合课标要求:探讨北魏孝文帝改革的历史作用教学目标:知识与能力识记经济的复苏与恢复,政权封建化和民族交流与融合的表现和措施;培养学生分析史实和学生的论证表达能力方法与过程分析图片、问题探究、课堂讨论情感态度价值观改革是社会发展的动力;孝文帝的改革适应历史发展潮流,他是中华民族的功臣教学过程一、导入:情境导入设问:首先请大家欣赏两张幻灯片,大家看看两张幻灯片显示的人物在外形上又何不同?(提示),哪个更像我们汉人?同样在北魏时期建立的石窟艺术,艺术风格为什么会发生变化,大家想想推动这一变化的重要历史事件是什么?其实作品反映艺术风格的不同是孝文帝改革的结果。

那么孝文帝改革到底产生了怎样的影响,今天这节课我们就来学习这一内容。

二、教学(简要分析教材:本节内容从经济、政治、民族融和三方面介绍孝文帝改革的历史作用,使学生形成初步总体认识)首先我们一起浏览一下本课的小标题,本课就是从经济、政治文化三方面介绍孝文帝改革的影响。

(一)经济的复苏和发展(引导学生阅读教材概括经济复苏和繁荣的表现)首先我们来了了解改革对经济产生的影响,大家快速地浏览一下课文内容找出课本从哪几个方面介绍经济的复苏与繁荣的?1、农牧业的发展(首先我们来找找农业发展的具体表现)表现:农业工具的进步、兴修水利、荒地开垦,粮食增加人口增加、经济作物的发展、畜牧业发展(关键词画下来)(学生观察图片结合教材归纳手工业发展表现)2、手工业进步(那么手工业发展又有何表现呢,先请大家看看书本上的“佛说法图残片”看看画面有什么东西,这些图案都是绣在什么上面的?这说明了什么问题?除了丝织业发展尤其显著外还有哪些表现呢)表现:丝织业发展最显著;绢帛产量增多;北方青瓷的出现手工业发展不仅包括官营的还包括民营的,它们都在共同发展)3、商业的活跃(好,接下来我们再来看看商业发展的表现。

请大家结合书本图片和教材说说。

分析图片:铜钱的铸造改变了物物交化方式,有利于商品的流通,商队使货源充足,这些都有利于商业的繁荣。

单元检测(三)一、选择题(共6小题,每小题4分,共24分)1.孝文帝改革前夕,北魏面临的社会问题主要有()①政治黑暗,经济文化水平相对落后②官场贪污腐败,人民负担重③阶级矛盾尖锐,人民不断举行起义④社会动荡不安,统治阶级内部也是危机四伏A.①②B.①②③C.②③④D.①②③④答案 D解析本题实际考查孝文帝改革的必要性。

孝文帝亲政后,面临着严重的社会问题,如统治的黑暗、租调徭役的繁重、阶级矛盾的尖锐等,①②③④均是正确表述,故答案为D。

2.他是一位卓越的少数民族的政治家和改革家。

他崇尚中国文化,实行汉化,是西北方各民族陆续进入中原后民族融合的一次总结。

这一改革顺应了下列哪一趋势()A.民族的交融B.分裂走向统一C.中央集权加强D.经济重心南移答案 A解析由材料中“民族交融的一次总结”这一信息即可判断答案为A;其他选项与材料不符。

3.北魏孝文帝下诏说:“国家兴自北土,徙居平城,虽富有四海,文轨未一,此间用武之地,非可文治,移风易俗,信为甚难。

”为此,他决定()A.将无主的荒地分给农民B.采取重文轻武政策C.大量引进南方优秀人才D.南下并定都于洛阳答案 D解析材料阐述了迁都平城的不合理之处,采取的措施是迁都洛阳,故D正确。

其他选项在材料中没有体现。

4.(2021·榆林高二期中)冯太后主持进行改革的重点是建立一系列政治经济制度,主要包括()①俸禄制②均田制③三长制④新的租调制A.①②③④B.②③④C.①③④D.①②④答案 A解析前期改革是在冯太后主持下进行,重点是建立了一系列卓有成效的政治经济制度,主要包括俸禄制、均田制、三长制和新的租调制,故选A项。

5.史书记载,孝文帝“始班俸禄。

户增调帛三匹,谷二斛九斗,以为官司之禄;增调外帛二匹。

禄行之后,赃满一匹者死”,又接受汉族官僚李世安的意见,“始议均田”。

孝文帝的这两项措施所起到的共同作用是()A.吏治清明B.粮食产量增加C.极大地满足了农民的要求D.在一定程度上减轻了农民的负担答案 D解析从材料可知本题共涉及了孝文帝的两项改革措施:俸禄制和均田制,A仅是俸禄制的作用,B、C仅是均田制的作用,故均排除。

第3课促进民族大融合1.农牧业的发展(1)农业生产工具的改进,耕作技术的提高。

(2)重视兴修水利,荒地得到更多的开垦,粮食产量提高。

(3)适应城市生活需要的经济作物的种植也发展起来。

(4)畜牧业的发展。

2.手工业的成就(1)丝织业发展达到魏晋以来的最高水平。

(2)制瓷业的发展对唐宋时期北方瓷业的繁盛,有直接影响。

3.商业的活跃(1)洛阳大市场的繁荣。

(2)重新铸造铜钱,货币交易代替实物交易。

(3)对外贸易有长足发展。

[课中思考] 阅读教材P41“学思之窗”,思考:北魏的贵族大都经商的事实,说明了什么问题?【提示】北魏商业繁荣,商品经济发展迅速,鲜卑族逐渐封建化。

二、政权封建化的加速1.内容加速了北魏政权的封建化进程,对北魏社会政治生活乃至整个中国历史产生了深远的影响。

封建化不只包括农业化过程封建化就是鲜卑族奴隶制统治模式向汉族封建制统治模式的转化。

主要指政治制度、生产方式、生活习俗、文化等方面的汉化,其中生产方式的汉化又是农业化的过程。

所以北魏孝文帝改革从社会发展的角度来看,促进了北方各少数民族的封建化;从社会经济的角度来看,促进了北方各少数民族的农业化;从民族关系的角度来看,促进了北方各少数民族的汉化。

三、民族的交流与融合1.表现(1)生活习惯的汉化①鲜卑族经济生活的变化。

②鲜卑族的阶级成分的变化。

③风俗习惯也发生变化。

(2)鲜卑族优秀文化的融入①鲜卑族畜牧生产经验的融入。

②服饰与风度的融入。

2.影响(1)缓和了民族矛盾,巩固了封建统治。

(2)促进了民族的大融合,为结束长期分裂局面,重新走向国家统一奠定了基础。

北魏孝文帝改革与民族融合的关系全面认识北魏孝文帝改革绿树垂庭,天下难得之货咸悉在焉”。

“葱岭以西至于大秦,百国千城,莫不欢附;商胡贩客,日奔塞下。

……是以附化之民万有余家”。

——《洛阳伽蓝记》(1)根据史料一概括北魏孝文帝改革之后的社会情况,并结合所学知识分析这种情况出现的原因。

【答案提示】社会情况:社会经济发展,都市繁华;民族融合;各民族间经济文化交流加强。