模具大系统设计方案

- 格式:pptx

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:22

模具设计-浇注系统浇注系统是指模具中从注射机喷嘴开始到型腔为止的塑料流动通道﹐其由主流道﹑分流道﹑浇口及冷料穴组成。

1.1.主流道主流道是指从注射机喷嘴与模具接触的部位起﹐到分流道为止的这一段。

主流道一般设计成圆锥形﹐角度为2°~4°。

1.2.分流道分流道是指主流道与浇口之间的这一段﹐它是熔融塑料由主流道流入型腔的过渡段﹐也是浇注系统中通过断面变化和塑料转向的过渡段﹐能使塑料得到平稳的转换。

1.2.1.分流道的形状有圆形﹑半圆形和梯形等几种﹐从减小压力和热量损失的角度考虑﹐圆形流道是最优越的流道形状。

当分型面是平面或曲面时﹐一般采用圆形流道;细水口模一般选用梯形流道﹐当流道只开在前模或后模时﹐则选用梯形流道。

1.2.2.当塑件采用多浇口进浇以及一模多腔早时﹐要充分考虑进胶的均匀性﹐尽可能做到平衡进胶。

1.2.3.设计分流道大小时﹐应充分考卢制品的大小﹑壁厚﹑材料流动性等因素﹐流动性不好的材料如PC料其流道应相应加大﹐并且分流道的截面尺寸一定要大于制品壁厚﹐同时应选择合适的长度。

流道长则温度降低明显﹐流道短则剩余应力大﹐容易产生“喷池”。

1.2.4.梯形流道﹕W一般为5—8mm﹐H一般为4—6mm﹐H/W=2/31.2.5.分流道表面不要求很光﹐表面粗糙度一般达Ra3.2~1.6即可﹐因为分流道的表面稍有不光滑﹐就能使熔料的冷却皮层固定﹐有利于保温﹔浇口的表面粗糙度不能高于Ra0.4﹐否则易产生摩擦阻力。

1.3.浇口浇口是指分流道与塑件之间的狭窄部分。

它能使分流道输送来的熔融塑料的流速产生加速度﹐形成理想的流态﹐顺序﹑迅速地充满型腔﹐同时还起眷封闭型腔防止熔料倒流的作用﹐并在成型后便于使浇口与塑件分离。

常见浇口类型有直接浇口﹑侧浇口﹑潜伏式浇口﹑点浇口等多种。

设计时对大型单一型腔制品成型效果好﹐需注意唧嘴底部与产品之间是否要隔一段距离。

1.3.2.侧浇口侧浇口设置于制品分型面处﹐制品允许有浇口痕迹才可采用﹐侧浇口包括边缘浇口和搭接浇口﹐其浇口尺寸与制品壁厚﹑大小﹑材料等诸多因素有关﹐一般规格如下图﹕边缘浇口与搭接浇口的选择如下图﹕ 选择浇口位置时﹐就防止制品产生滞留现象﹐应远离厚﹑薄交接处﹐从厚的地方进浇﹐避免浇口正对柱位﹑碰穿位﹐防止型芯因冲击而变形。

模具3大系统设计方案引言在模具设计和制造领域,模具系统是至关重要的一环。

它包括三个主要的系统——注塑系统、压铸系统和冲压系统。

本文将分别介绍这三个系统的设计方案,重点关注其功能、结构和操作特点等方面。

1. 注塑系统设计方案1.1 功能注塑系统是将熔融状态的塑料材料注入到模具腔中,然后冷却凝固形成所需产品的系统。

它的功能包括塑料材料的加热和熔化、注塑过程的控制、模具的冷却和产品的射出等。

1.2 结构注塑系统主要由料斗、加料机、螺杆、注射缸和模具等组成。

其中,料斗用于储存塑料颗粒,加料机用于将颗粒精确地送入螺杆中,螺杆通过旋转将塑料颗粒加热、熔化,并将熔融的塑料推入注射缸中。

注射缸提供持续而稳定的注射压力,将熔融塑料推入模具腔中。

模具则提供所需产品的形状和尺寸。

1.3 操作特点注塑系统的操作特点主要体现在以下几个方面: - 需要设定合适的温度、压力和时间参数,以实现对注塑过程的精确控制; - 需要周期性地清理和维护注射缸和模具,以确保系统的正常运行和延长使用寿命;- 需要根据产品要求调整注射速度、压力和冷却时间等参数,以获得满足要求的产品。

2. 压铸系统设计方案2.1 功能压铸系统是通过对金属材料的加热和注入,将熔融金属填充到模具腔中,然后冷却凝固形成所需产品的系统。

它的功能包括金属材料的加热和熔化、注入过程的控制、模具的冷却和产品的铸造等。

2.2 结构压铸系统主要由熔炉、注射机、模具和冷却系统等组成。

熔炉用于加热金属材料至熔化温度,注射机将熔融金属推入模具腔中。

模具提供所需产品的形状和尺寸,冷却系统则用于对模具和铸件进行冷却。

2.3 操作特点压铸系统的操作特点主要体现在以下几个方面: - 需要定期检查和维护熔炉和注射机,以确保其正常工作; - 需要调整金属的加热温度和熔化时间,以满足不同金属的要求; - 需要根据产品要求调整注射速度、压力和冷却时间等参数,以获得满足要求的铸件。

3. 冲压系统设计方案3.1 功能冲压系统是通过将金属材料放在模具中,然后施加高压力以改变材料形状的系统。

塑料模具顶出系统设计制品在模具中冷却固化之后,需切实可靠将其从模具中推顶出来,这一机构称之为顶出系统.同时必须保证,当模具闭合时,它不会与模具其它零部件发生干涉,并回到初始位置,以便开始下一循环。

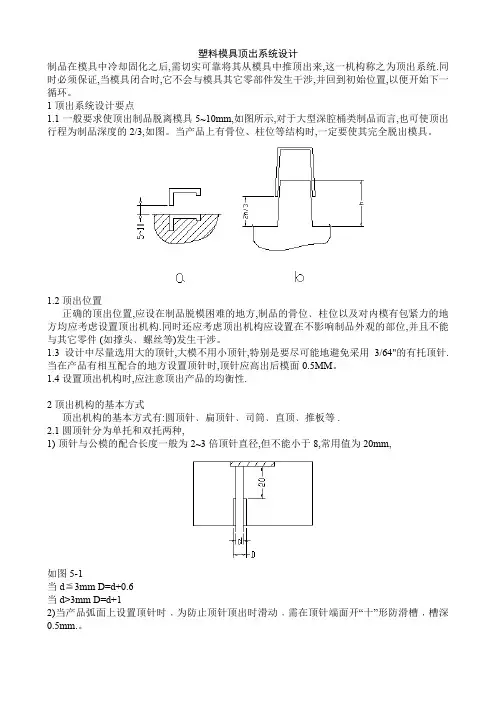

1 顶出系统设计要点1.1一般要求使顶出制品脱离模具5~10mm,如图所示,对于大型深腔桶类制品而言,也可使顶出行程为制品深度的2/3,如图。

当产品上有骨位、柱位等结构时,一定要使其完全脱出模具。

1.2 顶出位置正确的顶出位置,应设在制品脱模困难的地方,制品的骨位﹑柱位以及对内模有包紧力的地方均应考虑设置顶出机构.同时还应考虑顶出机构应设置在不影响制品外观的部位,并且不能与其它零件 (如撑头﹑螺丝等)发生干涉。

1.3设计中尽量选用大的顶针,大模不用小顶针,特别是要尽可能地避免采用3/64"的有托顶针.当在产品有相互配合的地方设置顶针时,顶针应高出后模面0.5MM。

1.4设置顶出机构时,应注意顶出产品的均衡性.2 顶出机构的基本方式顶出机构的基本方式有:圆顶针﹑扁顶针﹑司筒﹑直顶﹑推板等 .2.1圆顶针分为单托和双托两种,1) 顶针与公模的配合长度一般为2~3倍顶针直径,但不能小于8,常用值为20mm,如图5-1当d≦3mm D=d+0.6当d>3mm D=d+12)当产品弧面上设置顶针时﹐为防止顶针顶出时滑动﹐需在顶针端面开“十”形防滑槽﹐槽深0.5mm.。

3)顶针与周边零件的位置关系。

顶针边与骨位﹑镶件的最小距离为2.0mm,与产品边﹑水道最小距离为3.0mm。

.4)当产品中柱位孔为前模碰穿方式,其下放置顶针时,处理方式如图:5)顶针的管位.当顶针位于圆弧面或者当顶针和司筒受胶位方向限制时,往往要设置管位装置,管位方式有下列三种:见图,其中图a为设置管位钉,较常用;图b为加一管位块;图c为将顶针头部加工为直边,此方式较常用于大顶针的场合。

6)镜类产品不允许产品上有顶出痕迹,常采用垃圾钉顶出,产品有扣时,顶针边距产品边2mm,无扣时为3mm,如图:7)有时,将顶针顶端加工成”z”形头,达到制品留后模的目的,此时应保证,使”z”形头方向一致。

模具结构设计方案模具是工业生产中常用的工具之一,广泛应用于塑料、金属、陶瓷等制品的生产过程中。

模具的结构设计对产品的成型质量、生产效率以及模具寿命等都有着重要的影响。

下面将以塑料模具为例,详细介绍模具结构设计的几个方面。

首先是模具的整体结构设计。

模具一般由上、下两部分组成,上模和下模之间通过模具螺栓连接。

上模通常由进料口、固定板、移动板、顶针等部分组成,下模则由底板、定位销、导向板等部分组成。

在整体结构设计中,需要注意上、下模的对位准确、顶出机构的稳定性以及模具的可拆卸性等。

其次是注塑模具中的流道系统设计。

流道系统是塑料模具中最关键的部分,直接影响产品的成型质量。

在流道系统的设计中,需要考虑塑料的充填速度、压力和温度等因素,合理选择流道的截面形状和尺寸。

同时,还需要设计出合适的喷嘴和冷却系统,以确保塑料在流道中充分流动和冷却。

第三是模具的冷却系统设计。

冷却系统对于模具寿命和产品质量有着重要的影响。

在冷却系统的设计中,需要合理设置冷却通道,并确保冷却通道与模具表面的距离足够近,以提高冷却效果。

同时,还需要注意冷却通道的位置和布局,以保证整个模具受热均匀,避免产生应力集中和变形等问题。

另外还需要考虑模具的顶出机构设计。

顶出机构主要用于将成型的产品从模具中弹出,避免产品粘模。

在顶出机构的设计中,需要确保顶出机构的稳定性和可靠性,同时考虑到产品的形状、材料和尺寸等因素,设计合适的顶出机构形式和数量。

最后是模具材料的选择。

模具材料的选择直接影响到模具的使用寿命和成本。

一般而言,模具材料要求具有较高的硬度、强度和耐磨性,同时还需具备一定的耐腐蚀性和导热性等特点。

在选择模具材料时,需要根据具体的生产需求和经济因素综合考虑,选择合适的模具材料。

综上所述,模具结构设计是一个复杂的工作,需要考虑多个方面的因素。

合理的模具结构设计可以提高产品的成型质量和生产效率,延长模具的使用寿命,减少生产成本。

因此,在进行模具结构设计时,需要充分考虑以上几个方面的原则和要点,以保证模具的性能和质量。

模具3大系统设计策划方案模具(mold)是制造工业中常见的工具,用于制造具有特定形状和尺寸的零件或产品。

模具的设计策划对于产品的质量和生产效率至关重要。

下面将对模具设计策划中的三大系统进行详细介绍。

第一,CAD(计算机辅助设计)系统。

CAD系统是模具设计的核心工具,它通过虚拟仿真方案,实现模具设计参数的精确计算和可视化展示。

CAD系统可以生成3D模型,使设计师能够更直观地了解模具的形状和结构。

CAD系统还可以进行模具的工艺设计,包括模具分析、注塑流动分析等,帮助设计师预测模具在制造和使用过程中的问题,并提出相应的改进方案。

此外,CAD系统还可以与CAM系统进行集成,实现模具制造过程的自动化。

第二,CAM(计算机辅助制造)系统。

CAM系统是模具制造的关键工具,它能够将CAD系统生成的模型转化为可加工的实际工件。

CAM系统可以根据模具的几何参数和工艺要求,自动生成加工路径和操作指令。

CAM 系统还可以进行刀具选型和切削力分析,帮助制造商选择合适的切削工艺和设备。

此外,CAM系统还可以进行数控程序的生成和优化,提高模具制造的精度和效率。

第三,CAE(计算机辅助工程)系统。

CAE系统是模具设计和制造过程中的辅助工具,它可以对模具进行结构和性能的分析。

CAE系统可以进行模具的有限元分析,模拟模具在使用过程中的受力和变形情况,预测模具的耐久性和稳定性。

CAE系统还可以进行模具的模拟试验,比如模具的注塑成型试验和挤压成型试验,帮助工程师优化模具的设计和工艺参数。

此外,CAE系统还可以进行模具的模拟优化,帮助设计师找到最优的结构和材料组合,提高模具的质量和寿命。

综上所述,模具设计策划中的三大系统(CAD系统、CAM系统和CAE 系统)在模具设计、制造和评估过程中起着重要的作用。

这些系统通过虚拟仿真和精确计算,帮助设计师理解模具的形状和结构,分析模具的工艺和性能,优化模具的设计和工艺参数,提高模具的质量和生产效率。

UG模具设计三大系统设计方案UG(Unigraphics)是一款强大的CAD/CAM/CAE三合一的集成软件,在模具设计领域得到广泛应用。

在使用UG进行模具设计时,三大系统设计方案是非常关键的。

本文将为大家介绍UG模具设计的三大系统设计方案。

1. 模具底系统设计方案模具底系统是模具的核心部分,它承担着模具的定位和支撑功能。

模具底系统的设计方案主要包括以下几个方面:1.1 板料选择模具底系统的板料选择是非常重要的,应根据模具的工作条件和要求来选择合适的板料。

常见的材料有钢板和铝板。

钢板具有较高的强度和耐磨性,适合制作大型模具;铝板比较轻便,适合制作小型模具或需要重量轻的模具。

1.2 零件设计模具底系统的零件设计包括模板、滑块、定位销等。

模板是模具底系统的主体部分,需要具备较高的精度和强度;滑块用于支撑和操控模具的开合动作;定位销用于模具的定位。

在零件设计时,需要考虑各个零件的形状、尺寸和材料等因素,确保其结构稳定和功能可靠。

1.3 组件装配模具底系统的组装是将各个零件装配成一个完整的系统。

在组装过程中,需要注意各个零件之间的配合精度和紧固方式,确保组件的稳定性和工作性能。

2. 模具复位系统设计方案模具复位系统是模具打开后能够及时、准确地复位到原位的系统。

模具复位系统的设计方案主要包括以下几个方面:2.1 复位装置选择模具复位系统的装置选择主要有弹簧复位装置和气动复位装置两种。

弹簧复位装置结构简单、可靠性高,适用于小型模具;气动复位装置具有复位速度快、力量可调节等优点,适用于大型模具。

2.2 复位位置设计模具复位位置的设计应考虑到复位装置的工作范围和复位距离,确保模具能够准确复位到原位。

同时,还需考虑到复位位置对模具工作稳定性和寿命的影响。

2.3 复位装置安装模具复位装置的安装应注意装置与模具的连接方式和固定方式。

装置的安装位置应确保其工作效果,并避免与其他系统发生冲突。

3. 模具冷却系统设计方案模具冷却系统是确保模具在工作过程中能够保持恒定的温度,提高模具的工作效率和寿命的系统。

挤出成型模具结构设计方案挤出成型模具在塑料加工中扮演着至关重要的角色,其结构设计直接影响着制品的质量和生产效率。

本文将探讨挤出成型模具的结构设计方案,旨在帮助提高生产效率和制品质量。

主要结构组成挤出成型模具主要由进料系统、螺杆、模腔和冷却系统组成。

进料系统负责将塑料颗粒送入螺杆,螺杆通过旋转和推进实现塑料的压缩和加热,而模腔则决定了最终制品的形状和尺寸。

冷却系统则用于快速降温和固化塑料制品。

结构设计要点1.螺杆设计:螺杆的设计直接关系到塑料在挤出过程中的压缩、混合和进料能力。

合理设计螺杆的螺距、螺槽深度和压力比可以有效提高生产效率和塑料的均匀性。

2.模腔设计:模腔的结构应考虑到制品的形状、尺寸和壁厚,以确保最终产品符合设计要求。

同时,必须考虑模腔的冷却系统,以避免制品变形和缺陷。

3.冷却系统设计:冷却系统的设计影响着挤出过程中塑料的温度控制和降温速度。

为了提高生产效率和制品质量,冷却系统应布局合理,确保塑料均匀、迅速地冷却固化。

4.材料选择:挤出成型模具的材料选择应考虑到耐磨性、耐腐蚀性和热传导性。

通常情况下,选择高强度、耐磨损的合金钢作为模具材料,以确保模具的寿命和稳定性。

结构优化建议1.流道优化:合理设计流道结构,减少塑料的流动阻力和压力损失,提高进料效率。

2.增加冷却通道:在模腔周围增加冷却通道,提高冷却效率,减少制品变形和翘曲。

3.模具光洁度:保持模具表面的光洁度,减少制品表面缺陷的产生。

4.辅助装置:考虑在模具中增加辅助装置,如拉伸机构或气动系统,以实现特定制品的形状和结构。

结语挤出成型模具结构设计是塑料加工生产中至关重要的环节,合理的设计方案可以提高生产效率、降低成本并保证制品质量。

通过本文的介绍,希望能对挤出成型模具的设计提供一定的指导和参考,以满足不同生产需求的要求。

模具加热及冷却系统设计一、模具加热系统设计模具加热系统设计的目的是通过恒定的加热方式保持模具温度的稳定,并确保模具表面的温度均匀分布。

通常采用的加热方式有电加热、热油循环和蒸汽加热等。

下面将分别对这几种加热方式进行介绍。

1.电加热系统设计电加热在模具加热中应用广泛,其原理是通过电流通入电阻丝产生热能,使其加热。

在电加热系统设计中,需要考虑以下几个方面:(1)选择合适的电加热元件。

一般可根据模具大小和形状选择合适的电阻丝或发热管进行加热。

(2)确定加热功率。

加热功率的大小需要根据模具的尺寸、材料和加热速度来确定。

(3)设计合理的电控系统。

电控系统主要包括控制电加热元件供电的继电器、温度传感器和温度控制器等。

2.热油循环系统设计热油循环系统是利用热油将热能传递给模具,从而实现模具加热的一种方式。

在设计热油循环系统时,需要注意以下几个关键点:(1)选择合适的热油。

热油需要具有较高的导热性能、稳定的性质以及抗氧化和抗腐蚀能力。

(2)确定循环泵的参数。

循环泵的参数包括流量、扬程和功率等,需要根据模具的大小和加热需求来确定。

(3)设计供热系统。

供热系统包括加热炉、加热管、加热器和控制系统等。

3.蒸汽加热系统设计蒸汽加热系统是将蒸汽传导至模具表面进行加热的一种方式。

在进行蒸汽加热系统设计时,需要注意以下几个方面:(1)选择合适的蒸汽压力。

蒸汽压力需要根据模具的形状和尺寸来确定,以确保蒸汽能够充分覆盖模具表面。

(2)设计合理的蒸汽供应系统。

蒸汽供应系统包括蒸汽管道、调压阀、过滤器和控制系统等。

(3)确保安全性。

蒸汽加热系统应采取必要的安全措施,如安装安全防护装置、检测和处理漏气等。

模具冷却系统设计的目的是通过冷却水或冷却剂将模具温度降低到所需的范围内,以便于产品成型和模具的连续使用。

冷却系统设计的关键点包括冷却方式、冷却水路设计和冷却剂的选择等。

1.冷却方式常见的模具冷却方式有直接冷却和间接冷却两种。

(1)直接冷却是将冷却水通过冷却水道直接注入模具腔体中进行冷却。

CimatronE注塑模具CAD/ CAM集成解决方案一、 注塑模具设计基础1、实体造型1.1 CimatronE11采用典型的混合造型理念,即实体和曲面相结合又可以相互转化的方式,使造型功能灵活快捷,高效而完备。

1.2 各功能基于参数化,变量化和特征化的特点,可以非常灵活地定义修改参数和约束,不受模型生成秩序的限制。

草图工具利用智能的导引技术来控制约束,简捷的交互意味着高效的设计和优化。

1.3 由于CimatronE11采用了混合造型核心系统,为大型复杂产品的设计提供了前所未有的强大功能,比如支持在开放实体的模型上进行实体设计与布尔运算,为用户提供了极大的灵活性。

2、曲面设计2.1 CimatronE的曲面造型工具是基于一些高级的算法,这些算法不仅能生成完整的几何实体,而且能对其灵活的控制和修改。

2.2 所有的曲面功能使用NURBS曲面来保证光顺性。

同时,系统优秀的布尔运算操作----支持实体间,实体与曲面间,曲面与曲面间的布尔运算等。

保证曲面创建的方便与灵活。

2.3 曲面编辑功能丰富。

具有强大的曲面混合,曲面过渡,多曲面裁剪,曲面修补,恢复原始曲面,草图修改曲面,曲面缠绕等独特的功能。

3、数据转换CimatronE具有读/写迅速而准确的数据接口,CimatronE支持当前业界的所有标准数据信息格式,这些接口包括:① IGES——国际标准的曲面模型信息交换格式;② VDA——多用于测量机测量信息表达的格式,如果用户的信息中含有曲线信息,在转换完成时就可得到现成的三维曲线模型;③ DXF——当前应用广泛的二维信息交换格式,最初来自于AutoCAD,后被人们广泛使用;④ STL——是面向激光立体成型的模型信息表达格式,CimatronE支持由三维模型生成STL信息,也可以读取STL信息进行数控编程;⑤ STEP——目前是国际上正在不断完善的三维产品信息交换模式;⑥ SAT——该接口是用来读取基于ACIS核心软件设计的三维产品模型;⑦ Parasolid——该接口还可以用于读取任何基于Parasolid核心而开发的CAD系统建立的三维模型。

复杂注塑模具设计新方法及案例:一、设计方法:1. 分型面的选择:分型面的设计是注塑模具设计中的重要环节,它决定了模具的成型效果和脱模的难易程度。

在设计分型面时,需要考虑产品的形状、尺寸、精度要求以及模具的结构和制造工艺等因素。

2. 抽芯机构的设计:对于一些产品,如带有侧孔或侧凸台的产品,需要设计抽芯机构以实现侧向脱模。

抽芯机构的设计需要充分考虑产品的结构和尺寸,以及模具的加工能力和装配工艺。

3. 脱模机构的设计:脱模机构的主要作用是使产品从模具中顺利脱出。

在设计脱模机构时,需要考虑产品的形状和尺寸,以及模具的制造工艺和装配工艺。

4. 冷却系统的设计:冷却系统的主要作用是控制模具的温度,保证注塑过程中的冷却均匀,提高产品的成型质量和生产效率。

冷却系统的设计需要考虑模具的结构和尺寸,以及冷却介质的选择和流动路径的优化。

5. 浇注系统的设计:浇注系统的主要作用是将熔融塑料注入模具型腔,保证注塑过程的稳定性和产品的成型质量。

浇注系统的设计需要考虑产品的形状和尺寸,以及塑料的流动特性和模具的结构。

二、案例分析:以下是一个复杂注塑模具设计的案例分析:1. 产品分析:该产品是一个汽车零部件,具有复杂的形状和尺寸要求,需要进行精密成型和严格的质量控制。

2. 模具结构设计:根据产品的形状和尺寸,设计了相应的模具结构。

该模具采用了分型面和抽芯机构的设计,以实现复杂形状的成型和侧向脱模。

同时,模具还设计了合理的浇注系统和冷却系统,以保证注塑过程的稳定性和产品的成型质量。

3. 制造与装配:根据模具的设计图纸,进行了相应的制造和装配工作。

在制造过程中,采用了高精度的加工设备和工艺,保证了模具各部件的精度和表面质量。

在装配过程中,严格按照设计图纸和技术要求进行组装,确保了模具的整体性能和稳定性。

4. 试模与调整:完成模具制造和装配后,进行了试模工作。

通过试模,对模具的性能和产品的成型质量进行了评估和检测。

针对试模过程中出现的问题,进行了相应的调整和完善,最终实现了模具的正常运行和产品的合格产出。

试模和量产的成败以及成本的高低,80%決定于设计阶段。

我们的目标应当是让设计部门担负起试模和量产成败的责任,设计工程师要清楚的知道自己设计的产品和模具是如何历经酸甜苦辣之途,才完成任务的,这样设计水平才能不断精进。

设计工程师也应在最短的时间內将最新的更正设计反映在设计图面和文档上,这样知识和经验才能累积、分享和传承。

加工、钳工和品管的责任是按图施工和品管,並且反馈设计合理化的意见。

这样经年累月下來,竞争力不断增强的模具/注塑厂將脱颖而出。

模具结构----六大系统之一:模具成型零件(排位与订料)概述:模具成型零件----由上下内模(包括行位/镶件)组成,它们形成一个封闭的型腔。

通俗来说,凡是有产品胶位的地方都称为模具成型零件。

排位与订料:1:产品在模仁(内模)的排位以最佳效果形成排放位置,要充分考虑进胶的平衡性,流道尽短地流入型腔,要充分考虑进胶位置和分型面因素,要与制品的外形大小,深度成比例。

2:产品到模仁边的距离与产品之间的距离:小件制品距离一般为15-25MM之间,成品之间一般为15-20MM,如有镶呵则一般为25MM 左右,成品间有主流道的最少要有15MM,大件制品距离边一般为30-50MM,有镶呵最小为35,镶呵出多件产品,刚其之间距离为10-15MM左右,成品长度在200MM以上,宽度在150MM 以上其产品距离应不小于30MM;3:模仁到模胚边距离:300MM以内,模胚为50-60MM之间;330-350MM以内,模胚为60-70MM之间;550MM 以上,模胚一般要在75MM以上。

4:模仁底部到模胚底部距离;公模300MM以内,模胚为40-50MM之间;330以上,模胚为50-70MM之间;母模300MM 以内,模胚为25-30MM之间;330MM以上模胚为25-35MM。

5:模仁用料,母模一般模具国产NAK80,较高要求,则用进口NAK80,有特殊或批量大模具选用热处理材料,有腐蚀性胶料如PVC,POM,NL或透明PMMA,PC等则选择不锈钢系列,如2316,S136,S136H等,公模仁一般选用德国P20,有腐蚀性胶料如PVC,POM,NL或透明PMMA,PC等亦要选择不锈钢系列,斜顶一般选用进口718,法兰一般选用王牌,散热要求高的镶件用铍铜。

汽车模具各大系统设计标准

汽车模具各大系统设计标准如下:

1. 尺寸标准:模具尺寸应符合汽车零部件的尺寸要求。

参考汽车零部件的图纸和技术要求,确保模具的尺寸精度满足设计标准。

2. 材料要求:模具材料应选择高强度、高硬度和耐磨损的材料,如合金钢、硬质合金等。

材料的选择应满足使用寿命和使用环境的要求。

3. 结构设计:模具的结构设计应合理,确保其刚度和稳定性。

模具应易于加工和组装,并且便于维护和维修。

模具的零件要求尽量简化,以降低生产成本。

4. 绘图标准:绘制总图时,最好用1:1的比例,这样比较直观,易发现问题。

总图包括主视图、俯视图、侧视图及局部视图等,此外还有工件图、排样图和零件明细表等。

5. 精度标准:根据模具的类型和用途,需要保证一定的精度。

如塑料模具的尺寸精度和表面粗糙度应符合要求,金属模具的铸造和加工精度也应达到相应的标准。

6. 标识标准:模具上应有清晰的标识,包括产品名称、型号、规格、生产厂家等信息,以便于管理和使用。

7. 安全标准:模具设计应考虑安全性,确保操作人员在使用过程中不会发生安全事故。

如注塑模具应设有安全门、防护罩等安全装置。

8. 环境标准:模具设计应符合环保要求,减少对环境的污染。

如使用环保材料、优化结构设计等措施,以降低能耗和减少废弃物排放。

这些标准需要根据具体的情况进行制定和调整,以确保汽车模具设计的合理性和有效性。

同时,还需要不断跟进新的技术和标准,不断完善和更新设计标准,以满足汽车工业的发展需求。