滇中红壤不同土地利用类型土壤氮素空间分布

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:6

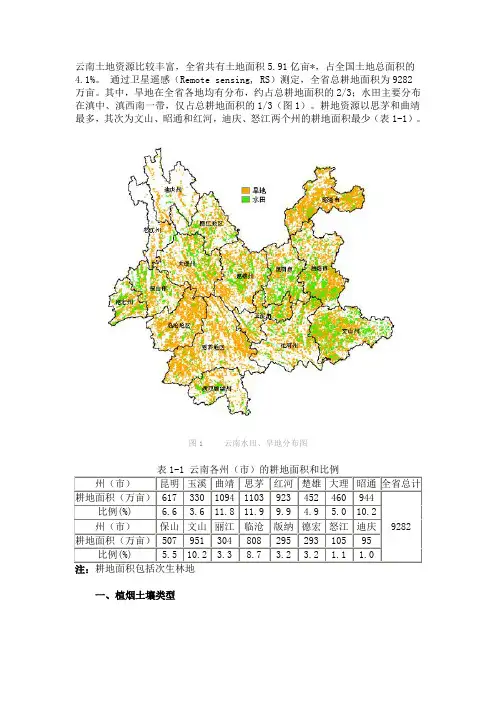

云南土地资源比较丰富,全省共有土地面积5.91亿亩*,占全国土地总面积的4.1%。

通过卫星遥感(Remote sensing, RS)测定,全省总耕地面积为9282万亩。

其中,旱地在全省各地均有分布,约占总耕地面积的2/3;水田主要分布在滇中、滇西南一带,仅占总耕地面积的1/3(图1)。

耕地资源以思茅和曲靖最多,其次为文山、昭通和红河,迪庆、怒江两个州的耕地面积最少(表1-1)。

图1 云南水田、旱地分布图一、植烟土壤类型土壤是烤烟生长的基础,云南土壤类型多、分布广,为烤烟种植提供了丰富的土壤资源。

由于特殊的地理环境,不同生态区域的土壤理化性状有较大差异。

因此,弄清云南植烟土壤类型与分布对烤烟生产有着重要的作用。

云南烟区的植烟土壤多为中性或微酸性的红壤、黄壤、石灰性土、紫色土和水稻土(图1-4)。

全省共有16个土类,占全国土类的1/4。

其中,红壤占全省土地面积的一半,故云南有“红土高原”、“红土地”之称,黄壤占20%,紫色土和石灰性土占9%。

坝区的旱地土壤主要为红壤,山区旱地的土壤主要为红壤和黄壤。

二、植烟土壤养分(一)红壤全省红壤多分布于海拔1300~2200m之间,质地中等,多为砂质粘壤土;土壤pH值在5.2~6.1之间,属微酸性土壤;有机质1.0%~3.0%,速效氮60~130mg/kg,速效磷5~15 mg/kg,速效钾70~120mg/kg,钙(Ca)含量适中,镁(Mg)、硼(B)含量较低。

(二)黄壤全省黄壤主要分布于海拔1700~2200m之间的温晾地区,质地较粘重;土壤pH值在5.7~7.1之间,多为中性;有机质1.5%~3.0%,速效氮60~90mg/kg,速效磷15~25mg/kg,速效钾70~100mg/kg,钙、镁含量较高,硼、锌含量较低。

图2 云南主要土壤类型分布图(三)紫色土紫色土属区域性土壤,质地较粘重,土壤pH值在5.5~6.7之间,属微酸性土壤;有机质较低,在0.6%~2.0%之间;速效氮50~80mg/kg,速效磷20~30mg/kg,速效钾150~230mg/kg,钙、镁含量较高,硼、锌、钼含量较低。

第三次全国土壤普查土壤类型名称第三次全国土壤普查是中国在2019年完成的一项重要环境调查,它是中国土壤资源的全面评估,有助于为国家的土地利用规划、环境保护和农业生产提供基础数据和技术支持。

本文将介绍第三次全国土壤普查中的土壤类型名称,并对它们的特点进行简要描述。

1.红壤红壤是中国南方常见的一种土壤类型,也是世界各地热带、亚热带地区的典型土壤。

红壤因其独特的颜色而得名,主要由砂、粉砂和黏土组成,含有比较高的铁和铝,适合种植棉花、甘蔗、水稻等作物。

2.黄壤黄壤是中国北方和东北地区最常见的一种土壤类型,也是中国土壤种类较多的土壤类型之一。

黄壤颜色呈黄褐色或黄色,主要由石灰石、碳酸盐、粘土和有机质组成,适合种植苜蓿、花生、小麦等作物。

3.黑土黑土是中国东北地区的主要土壤类型之一,也是全球十大黑土区之一,其名称因其颜色呈黑色而得名。

黑土富含有机质、氮、磷和钾等营养元素,土壤肥沃,适合种植大豆、玉米、马铃薯等作物。

4.棕壤5.盐渍土盐渍土是在长期干旱、半干旱区域由于地下水过度利用而形成的一种现象。

盐渍土中富含氯、硫酸盐和硝酸盐等盐类,对植物生长不利。

在盐渍土上通常种植耐盐作物或进行改良处理,例如在表面增加覆盖土壤,通过薄层灌溉等方式改善土壤质量。

6.草地土草地土是高海拔山区和草原地区的一种土壤类型,主要由粘土、有机质、石灰石和砂等杂质组成。

草地土肥沃,适合种植高山植物和草地植物。

7.岩溶土岩溶土是由于地下岩石溶解而形成的土壤类型,分布在喀斯特山区等地。

岩溶土内的石灰岩、石膏岩等材料具有极强的渗透性,土层几乎没有大的孔隙度。

这种土壤富含石灰质,适合种植一些喜碱植物和花卉等。

8.沙土沙土主要由石英和石粉组成,通常为营养物质含量较低的土壤类型。

沙土透气性好,易于渗水,但不保水,适合种植需要干燥环境的草地和灌木。

以上就是第三次全国土壤普查中常见的一些土壤类型名称及其特点的简要介绍。

这些土壤类型的分布情况和特点在农业生产中具有重要的意义,不同类型的土壤需要不同的管理方法和肥料措施,建议农民根据当地土壤情况进行合理耕作和施肥,以提高农业产量和产质量。

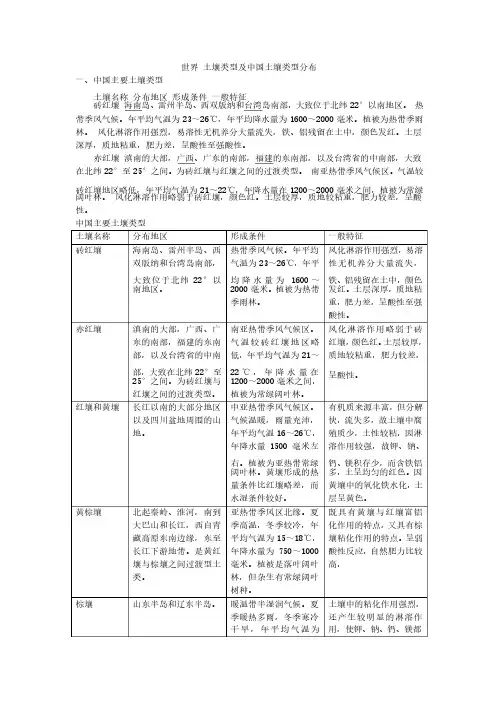

世界世界 土壤类型及中国土壤类型分布土壤类型及中国土壤类型分布一、中国主要土壤类型一、中国主要土壤类型土壤名称土壤名称 分布地区分布地区 形成条件形成条件 一般特征一般特征 砖红壤砖红壤 海南岛、雷州半岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,西双版纳和台湾岛南部,西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬大致位于北纬22°以南地区。

22°以南地区。

热带季风气候。

年平均气温为2323~~2626℃,年平均降水量为℃,年平均降水量为16001600~~2000毫米。

植被为热带季雨林。

林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

赤红壤赤红壤 滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

南亚热带季风气候区。

南亚热带季风气候区。

气温较气温较砖红壤地区略低,年平均气温为2121~~2222℃,年降水量在℃,年降水量在12001200~~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

阔叶林。

风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

性。

中国主要土壤类型中国主要土壤类型土壤名称土壤名称 分布地区分布地区形成条件形成条件 一般特征一般特征 砖红壤砖红壤 海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬2222°以°以南地区。

南地区。

热带季风气候。

年平均气温为2323~~2626℃,℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

季雨林。

风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流性无机养分大量流失,失,铁、铝残留在土中,铝残留在土中,颜色颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

酸性。

赤红壤赤红壤 滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬2222°至°至2525°之间。

不同土壤类型的地理区划土壤是地球表层的一种自然物质,是植物生长的基础,也是地理学研究的重要内容之一。

土壤类型的地理区划是根据土壤的形成和发育过程、土壤的性质和特点,将土壤分为不同类型,并进行地理区划的一项工作。

不同的土壤类型在自然、农业和生态环境上都有重要的意义。

一、黄壤区:黄壤是我国主要的土壤类型之一,分布在辽宁、河北、陕西、山东、安徽、湖北、湖南、江苏、四川等省份。

黄壤是富含有机质、富集养分、透水性好的土壤,适宜发展农业,被广泛用于农田种植。

二、红壤区:红壤是另一种重要的土壤类型,分布在福建、江西、广东、广西、云南等南方地区。

红壤呈酸性,呈红色或棕红色,透水性较差,但是富含矿物质,适合发展果树种植。

红壤区的地形多丘陵和山地,水文条件复杂,对于水土保持和生态环境保护有较高的要求。

三、盐碱地区:盐碱地区是指由于高地下水位、排水不畅等原因,导致土壤中盐碱含量过高,不适宜农作物生长的区域。

我国盐碱地主要分布在新疆、内蒙古、辽宁等地。

盐碱地的改良和利用是一项重要任务,可以通过引水和改良土壤的方式,将其转换为可以农业利用的土地。

四、黄土高原:黄土高原是我国独特的地理区域,分布在陕西、甘肃、宁夏、山西、河南等省份。

黄土是由风化作用形成的土壤,质地疏松,肥力较低,保水能力较弱。

黄土高原地区长期以来是一个重要的农牧交错区,牧业占据重要地位。

五、沿海河口湿地:沿海河口湿地是指沿海地区的河口、湖口和海湾等地形地貌对湿地的形成和发展起到重要作用的区域。

沿海河口湿地地处陆海相交汇处,受到陆地和海洋的双重影响,土壤类型多样,包括河口滩涂、河口沙洲、海滨沙地等。

沿海河口湿地对于海洋生态系统的稳定和生物多样性的保护起着重要作用。

六、湖泊滨岸带:滨岸带是指湖泊周围的区域,是湖泊与陆地相交的自然界面。

湖泊滨岸带地区土壤类型复杂,包括湖泊湿地、湖滩、湖沼等。

滨岸带土壤肥沃、土壤湿润,适宜发展农业。

但是湖泊滨岸带的生态环境脆弱,易受人类活动的干扰,需要引起注意。

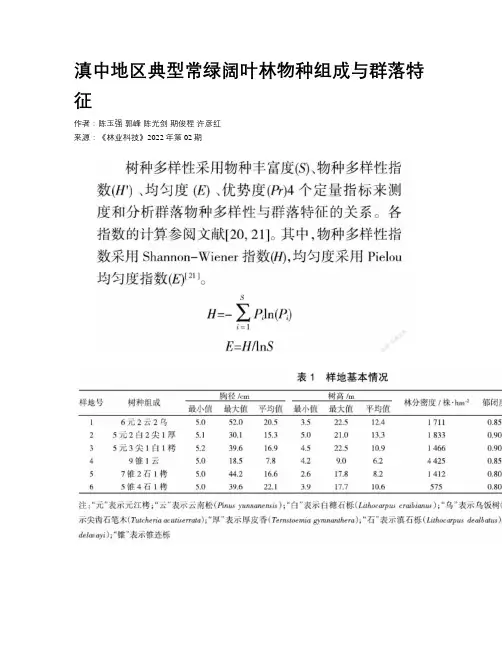

滇中地区典型常绿阔叶林物种组成与群落特征作者:陈玉强郭峰陈光剑期俊程许彦红来源:《林业科技》2022年第02期摘要:以滇中地区典型常绿阔叶林样地调查数据为基础,从群落物种组成、树木径级结构、群落层次结构和林下更新等方面分析该地区常绿阔叶林物种多样性和群落结构。

结果表明:滇中地区元江栲和锥连栎样地内共有木本植物59种,隶属于31科50属,优势树种明显。

元江栲林具有较高的Shannon-Weiner指数(为1.548~1.785),锥连栎林整体上表现出较低的Simpson指数(为0.077),从调查样地看,整体上表现出元江栲林的物种丰富度、多样性指数均高于锥连栎林,具有较高的物种多样性水平。

2个种群都是最小的径级拥有最多的树木个体数,随着林木胸径的增大,样地内林木株数逐渐减少,径级呈现出明显的倒“J”型分布,只有少数个体具有较大的胸径,大多数个体都属于小径级的乔木幼树或中、小型乔木,元江栲和锥连栎的增长均处在稳定期。

各林分类型由于海拔、土壤等立地因子和林分内部结构不尽相同,影响机制也存在差异,这为更好制定常绿阔叶林保护相关政策提供了有力的科学依据。

关键词:常绿阔叶林; 物种组成; 径级结构; 群落特征; 滇中地区中图分类号: S 718. 54 + 2 文献标识码: A 文章编号:1001 - 9499(2022)02 - 0031 - 07山地森林是动植物多样性的重要载体,具有水源涵养、水土保持等多重生态系统功能[ 1 ]。

半湿润常绿阔叶林作为滇中高原的代表性植被类型,同时也是我国常绿阔叶林西部中亚热带类型的重要组成部分,主要分布在海拔1 700~2 500 m的低山丘陵地区[ 2 ]。

元江栲(Castanopsis orthacantha)为壳斗科(Fagaceae)锥属(Castanopsis)常绿乔木,生于海拔1 500~3 200 m疏或密林中,为针叶阔叶混交林中的主要树种,有时成小片纯林[ 3 ],产于云南大部分地区,尤其以滇中最为普遍,四川、贵州省也有分布[ 4 ]。

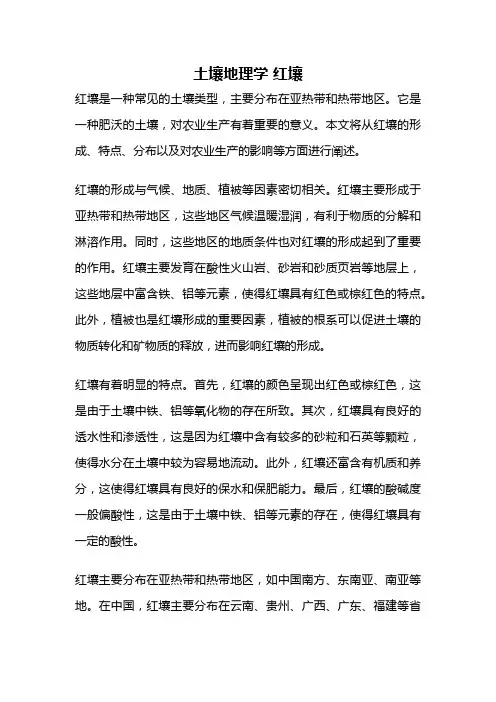

土壤地理学红壤红壤是一种常见的土壤类型,主要分布在亚热带和热带地区。

它是一种肥沃的土壤,对农业生产有着重要的意义。

本文将从红壤的形成、特点、分布以及对农业生产的影响等方面进行阐述。

红壤的形成与气候、地质、植被等因素密切相关。

红壤主要形成于亚热带和热带地区,这些地区气候温暖湿润,有利于物质的分解和淋溶作用。

同时,这些地区的地质条件也对红壤的形成起到了重要的作用。

红壤主要发育在酸性火山岩、砂岩和砂质页岩等地层上,这些地层中富含铁、铝等元素,使得红壤具有红色或棕红色的特点。

此外,植被也是红壤形成的重要因素,植被的根系可以促进土壤的物质转化和矿物质的释放,进而影响红壤的形成。

红壤有着明显的特点。

首先,红壤的颜色呈现出红色或棕红色,这是由于土壤中铁、铝等氧化物的存在所致。

其次,红壤具有良好的透水性和渗透性,这是因为红壤中含有较多的砂粒和石英等颗粒,使得水分在土壤中较为容易地流动。

此外,红壤还富含有机质和养分,这使得红壤具有良好的保水和保肥能力。

最后,红壤的酸碱度一般偏酸性,这是由于土壤中铁、铝等元素的存在,使得红壤具有一定的酸性。

红壤主要分布在亚热带和热带地区,如中国南方、东南亚、南亚等地。

在中国,红壤主要分布在云南、贵州、广西、广东、福建等省份。

红壤广泛分布于丘陵和山地地区,海拔一般在200-1000米之间。

由于红壤具有良好的透水性和保水性,适合农业生产的需求,因此红壤地区往往成为农业发展的重要区域。

红壤地区的农作物种植以水稻、甘蔗、茶叶等为主,这些作物对湿润气候和肥沃土壤有较高的要求,而红壤地区的气候和土壤条件恰好适合这些作物的生长。

红壤对农业生产有着重要的影响。

首先,红壤富含有机质和养分,这为农作物的生长提供了良好的条件。

其次,红壤的透水性和保水性使得土壤中的水分能够较好地满足作物的需求,同时也减少了水分的流失。

此外,红壤还具有较好的通气性和保肥能力,有利于作物的根系生长和养分吸收。

最后,红壤对土壤的肥力有一定的保护作用,可以减少土壤侵蚀和养分流失。

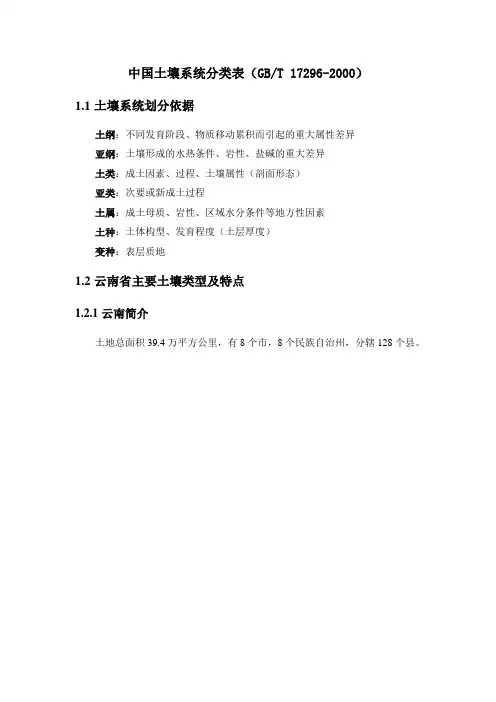

中国土壤系统分类表(GB/T 17296-2000)1.1土壤系统划分依据土纲:不同发育阶段、物质移动累积而引起的重大属性差异亚纲:土壤形成的水热条件、岩性、盐碱的重大差异土类:成土因素、过程、土壤属性(剖面形态)亚类:次要或新成土过程土属:成土母质、岩性、区域水分条件等地方性因素土种:土体构型、发育程度(土层厚度)变种:表层质地1.2云南省主要土壤类型及特点1.2.1云南简介土地总面积39.4万平方公里,有8个市,8个民族自治州,分辖128个县。

1.2.2主要土壤类型1.2.2.1铁铝土(1)砖红壤:在热带雨林季雨林下发育的地带性土壤,主要分布在云南南部,西南部海拔800米以下的河谷阶地,丘陵低山区和东南部海拔400米以下的河口等地。

砖红壤水热条件好,成土母质多为花岗岩、千枚岩、片麻岩,砂页岩及老冲积红土层。

是发展橡胶、香料、南药、热带水果及经济林木的主要基地。

面积为66.95万公顷。

剖面一般为砖红色,PH为4.8~5.6呈酸性、强酸性反应。

土体构型如图。

成土过程:脱硅富铝化过程和以生物为主导的养分吸收富集过程。

(右图为砖红壤(2)赤红壤:南亚热带季风常绿阔叶林下发育的地带性土壤。

分布在云南德宏及临沧地区西南部,是红壤与砖红壤之间的过渡类型,水热条件好,植被为南亚热带季风常绿阔叶林。

成土母质以各种母岩风化的残积物、坡积物为主。

赤红壤区是双季稻、杂交稻、玉米、柑橘、甘蔗、薯类等的主要生产区。

土壤剖面主要呈红色。

土壤PH一般低于5.5,呈酸性反应。

赤红壤面积为515.30万公顷。

成土过程:富铝化作用和生物积累作用。

备注:赤红壤区水土流失严重(3)红壤:亚热带常绿阔叶林,混交林下发育的地带性土壤,广泛分布于北纬24º ~26 º之间海拔1500~2500米的高原湖盆边缘及中低山地,是云南分布面积最大的土壤类型。

成土母质主要是深厚的古红土和红色风化壳及岩石风化的残及物。

红壤分布区是云南优质烟叶、玉米、杂粮、薯类、小麦等作物的主要产地。

第34卷第6期2014年12月水土保持通报Bulletin of Soil and Water ConservationVol.34,No.6Dec.,2014 收稿日期:2013-10-31 修回日期:2013-12-10 资助项目:国家自然科学基金项目“富铝土—有机污染物相互作用中自由基的产生、稳定及迁移”(41273138);国家自然科学基金优秀青年项目(41222025) 作者简介:包承宇(1988—),男(汉族),云南省昆明市人,硕士研究生,研究方向为土壤资源和地理信息系统。

E-mail:vipbcy1226@qq.com。

通信作者:潘波(1976—),男(汉族),湖北省枝江市人,博士,教授,主要从事土壤环境中污染物行为研究。

E-mail:panbocai@gmail.com。

云南省土壤有机碳储量估算及空间分布包承宇,曾和平,张梦妍,李浩,潘波(昆明理工大学环境科学与工程学院,云南昆明650500)摘 要:根据云南省第二次土壤普查资料,采用土壤类型法估算了云南省主要土壤类型的有机碳(SOC)密度和储量,并对云南省土壤有机碳密度的空间分布差异和影响土壤有机碳储量的主要因子进行了分析。

结果表明,云南省0—20cm土层平均SOC密度为59.77t/hm2,SOC储量为2.30×109 t;0—100cm土层平均SOC密度为159.95t/hm2,SOC储量为6.15×109 t,占全国储量的7.28%,占全球陆地生态系统SOC储量的0.41%;其中SOC储量占前4位的土壤类型为红壤、黄棕壤、赤红壤、棕壤,不同深度下4者之和约占云南省总储量的60%。

在土壤有机碳密度空间分布上,SOC密度分布最高的区域为云南省西北部和东北部地区,其次是西部的横断山脉和东部的云南高原地区,而以紫色土为主的中北部地区SOC密度则最低。

由于降雨量、温度、海拔和土地利用类型的共同影响,导致了区域内的SOC密度分布不均,其中降雨量、温度和海拔等自然因素是影响SOC密度分布的主要因子。

历史地理第二十辑元明清时期云贵高原的农业垦殖及其土地利用问题"杨伟兵元明清三代中国疆域的大一统局面和对边疆经营比以往历代更为广泛与深入,使云贵高原环境与社会在这一时期发生了重大变化。

一般认为,促成这一重大变化的主要原因有两个:一是随着元朝设云南行省直到清雍正时期的改土归流运动,均有着一个中央和国家制度与政策在云贵高原的逐渐深刻化的过程,这在政治、军事、经济、文化等方面都有体现;一是贯穿三代的移民及其引发的地区开发活动,总体上使云贵高原呈现人口增长和经济发展局面。

①由于这些因素的作用,使得元明清时期对云贵高原的农业开发在广度和深度上都大大超越了以往历代,从根本上看人类与自然的互动关系得到进一步加强。

综合考察对云贵高原历史发展和环境变迁有着重要影响的该时段农业垦殖、土地利用等活动,探讨包括人类活动和自然地理环境变化在内的能量交换系统演进情况,是地区开发和实现可持续发展研究的重要组成部分。

一、农业开发的自然环境云贵高原主要由东部的黔中高原和西部的云南高原组成,遵义以南和苗岭以北的黔中高原,平均海拔1100米,主要由低山、宽谷和浅盆组成;云南高原海拔在2000-2500米左右,西与点苍山、哀牢山及横断山为界,北与川西高原为邻,多为山原和盆地。

习惯上以元江河谷和大理一剑川宽谷一线为界,将云南划分为东西两大地貌区域:东部称滇东高原或云南高原,与贵州构成整体上的云贵高原。

②云贵高原“地无三里平”,“尺寸皆山,欲求所谓平原旷莹者,积数十里而不得袤丈”③,山原、山地约占贵州全省总面积的87%,丘陵占10%,盆地(坝子)、河谷台地和平原仅占3%;而云南山地和高原占至全省*复旦大学科技处青年科学基金、青年科研启动基金项目。

①方国瑜的《中国西南历史地理考释》(中华书局1987年版),马汝術、马大正和成崇德分别主编的《清代边疆开发研究》(中国社会科学出版社1990年版)和《清代边疆开发》(山西人民出版社1998年版),李中清《明清时期中国西南的经济发展和人口增长》(《清史论丛》第5辑,中华书局1984年版)和吴松弟、曹树基关于元明清时期相关的移民和人口等的研究是这方面的重要著述"②马曜主编的《云南简史》(云南人民出版社1983年版)以元江作为一条“边疆和腹地”的大致分界线,突出了云南高原这一“腹地”,大体符合地貌类型的区域划分。

云南土壤分布具有明显的地带性规律,主要表现在以下几个方面:

一、地形地貌地带性。

云南省地形地貌复杂,地势从东南向西北逐渐

升高,从海拔低的东南部到海拔高的西北部,土壤类型也有明显的变化。

东南部以红壤为主,中部以黑土为主,西部以黄土为主,西北部

以砂砾土为主。

二、气候地带性。

云南省气候多样,从东南向西北逐渐变暖,从海拔

低的东南部到海拔高的西北部,土壤类型也有明显的变化。

东南部以

红壤为主,中部以黑土为主,西部以黄土为主,西北部以砂砾土为主。

三、植被地带性。

云南省植被多样,从东南向西北逐渐变深,从海拔

低的东南部到海拔高的西北部,土壤类型也有明显的变化。

东南部以

红壤为主,中部以黑土为主,西部以黄土为主,西北部以砂砾土为主。

四、地质地带性。

云南省地质构造复杂,从东南向西北逐渐变深,从

海拔低的东南部到海拔高的西北部,土壤类型也有明显的变化。

东南

部以红壤为主,中部以黑土为主,西部以黄土为主,西北部以砂砾土

为主。

总之,云南省土壤分布具有明显的地带性规律,主要表现在地形地貌、气候、植被和地质等方面,从东南向西北逐渐变深,从海拔低的东南

部到海拔高的西北部,土壤类型也有明显的变化。

第三节云南主要土壤类型及改良利用一、铁铝土纲1、醇红壤1—1云南省昔称“准砖红壤”或“醇红壤性土”在云南省南缘的前各个地州分布有1004.21万亩(66.9万公顷,6694.7km2,占全省土壤面积的1.96%)从北纬21°09/〜25°,东经105°〜97°37/之间,最低至河口,最高分布至西双版纳、临沧海拔800米内。

1—2主要理化性状土壤硅铝率1.49〜1.92,PH4.8〜5.6,CEC9-16me/100g土,土体中Ca-P,Mg-哈量低,Fe-P和K相对并不缺乏。

B,MoZn普遍较缺。

在热带雨林植被下,土壤腐殖质始终保持在4%^右(大勖龙)腐殖酸中富里酸比例较大。

A层,A服生物活动较频繁,多孔隙,蚁穴蚯蚓穴,B层粘粒相对累积。

1—3农业利用醇红壤及其农业生态条件,是国内最适宜大面积发展橡胶等热带,亚热带经济作物,云南省的专红壤是国家第二大橡胶基地的土壤基础,1987年底植胶175万亩,占醇红壤总面积的17.42%;此外科红壤地区也十分适宜香料(依兰、香荚兰)、咖啡、可可、油棕、蔓芙木等种植,还有热带花卉,名贵水果如芒果,香蕉,菠萝,油梨,人生果,榴莲,荔枝和多种热带珍稀连生硬木栽培。

当前存在问题是水土流失,在香蕉园,随树龄增长,林内郁闭度上升,林厂、野生植被和早期种植的人工覆盖作物逐渐衰退,覆盖率降低。

此外有机质偏低,有板结现象的土壤应合理施肥,增施有机肥,结合深耕压青,提高有机质含量。

2、赤红壤(醇红壤性红壤或醇红壤化红壤)2-1面积与分布云南省赤红壤面积7729.56万亩,占全省土地面积14.63%,全省十八个土类中,面积仅次于红壤,居第二位。

全省南部几个地州(曲靖、玉溪、红河、思茅、版纳、文山、保山、德宏、临沧)都有分布,思茅面积最大,大部分赤红壤分布在北纬24°以南哀牢山以西赤红壤分布向北推移,在滇西南赤红壤分布可到北纬25度以北。

滇中地区4种典型次生林群落结构和物种多样性研究郭宏龙;丁祖高;胡长杏【摘要】以滇中地区主要的4种次生林(华山松林、云南松林、针阔混交林和阔叶林)为研究对象,通过样方调查,分析了群落结构特征和群落多样性.结果表明:各次生林群落优势种及其重要值(IV)分别为华山松林(华山松,89.96)、云南松林(云南松,81.64)、针阔混交林(云南松,34.61;滇石栎,31.03)、滇石栎(65.03),以华山松林最为单优.各次生林群落分层物种丰富度指数和Shannon Wiener物种多样性指数均表现为灌木层>草本层>乔木层;华山松林、云南松林和针阔混交林分层物种Simpson优势度指数、Gini均匀度指数、Pielou均匀度指数均表现为草本层>灌木层>乔木层,阔叶林表现为灌木层>草本层>乔木层.针阔混交林的群落总体物种多样性最高,华山松林最低.【期刊名称】《环境科学导刊》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】5页(P1-5)【关键词】次生林;群落结构;物种多样性;滇中地区【作者】郭宏龙;丁祖高;胡长杏【作者单位】云南湖柏环保科技有限公司, 云南昆明650034;云南湖柏环保科技有限公司, 云南昆明650034;云南省环境科学学会, 云南昆明650034【正文语种】中文【中图分类】X1760 引言群落结构和物种多样性是指群落在结构、组成以及功能动态等方面所表现出的差异,反映了群落与不同自然地理条件的相互关系[1-3]。

群落结构和物种多样性的研究主要包括群落内物种多样性、组成及配置,群落地理位置、小气候、土壤、水分条件以及人为干扰对其的影响[4]。

天然次生林是滇中地区重要的群落类型之一,滇中地区是云南省经济最发达的地区,人为活动强烈,自然植被的破坏越来越严重[5]。

滇中地区地带性植被类型为半湿润常绿阔叶林,但由于早期大范围的人为干扰破坏,原生天然林愈来愈少,逐渐演替为云南松、华山松、青冈、石栎等次生林[6]。

滇中红壤不同土地利用类型土壤氮素的空间分布

摘要选取我国西南部抚仙湖流域典型流域尖山河小流域为试验区,测定不同土地利用类型(次生林、坡耕地、人工林及灌草丛)不同坡位处土壤剖面土壤全氮及碱解氮含量,结果表明:4种土地利用类型土壤全氮平均含量表现为灌草丛>坡耕地>人工林>次生林;土壤碱解氮平均含量表现为坡耕地>次生林>灌草丛>人工林;同一土地利用类型,不同坡位土壤全氮及碱解氮含量均表现为坡下部>坡中部>坡上部;同一土地利用类型,上层土壤全氮及碱解氮含量均不同程度地高于下层土壤,即0~20 cm 土层>20~40 cm土层>40~60 cm土层。

土壤全氮含量与碱解氮含量之间有着显著相关性。

关键词土地利用类型;碱解氮;全氮;含量;空间分布

中图分类号 s153.6 文献标识码 a 文章编号 1007-5739(2013)10-0213-02

氮素是作物生长必需的营养元素,是土壤养分最重要的指标,土壤中氮素的丰缺及供给状况直接影响作物的生长发育,多为陆地植物正常生长的主要限制因子之一。

土壤碱解氮是衡量氮素水平高低的一个重要指标,能够灵敏地反映土壤氮素动态变化和供氮水平[1-3]。

土壤氮素受土壤有机质、外界干扰[4]和植物群落[5]等的影响。

另外,农业栽培措施(如轮作、施肥)及利用方式的转变(如放牧草地转化为耕地等)也影响土壤氮的数量和结构[3]。

土壤氮素由多种形态氮组成,其形态是影响植物利用土壤氮素效率的因素

之一,各种形态氮的动态平衡是土壤肥力保持和提高的重要内容之一[6]。

目前,对土壤养分空间变异性及其影响因素做了大量的研究,而对不同土地利用类型不同坡位处土壤剖面下土壤氮素的分布规律的详细研究较少。

因此,该研究选取云南省玉溪市澄江县抚仙湖流域尖山河小流域典型不同土地利用类型土壤氮素的空间分布

进行研究,以为该小流域内坡耕地施肥及退耕还林还草的恢复和重建提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

研究区位于珠江南北盘江上游岩溶区域的玉溪市澄江县抚仙湖

流域尖山河小流域,隶属云南省玉溪市澄江县养白牛村委会,北接龙街镇广龙村委会,南接禄充管委会,东临抚仙湖,西接晋宁县,地理位置为东经102°47′21″~102°52′02″,北纬24°32′00″~24°37′38″,流域总面积35 142 km2。

研究区地貌类型为中山高原地带,多年平均降雨量1 050 mm,干湿季分明,雨季为5月下旬至10月下旬,暴雨基本出现在雨季,年平均径流深30 mm,年均蒸发量为900 mm。

流域土壤主要是红紫泥土和红壤。

在小流域内,选择具有代表性的次生林地、坡耕地、人工林地及灌草丛地。

次生林内乔木主要为云南松、旱冬瓜,草本种类有紫茎泽兰等;坡耕地主要种植烤烟;人工林内乔木主要为云南松、蓝桉,草本种类有紫茎泽兰等;灌草丛地内主要草本种类有紫茎泽兰、黄茅等。

1.2 研究方法

1.2.1 样品采集。

确定采样点之后,对以上4种土地利用类型坡上部、坡中部及坡下部0~60 cm土层按分层取样法(0~20、20~40、40~60 cm)取样,每个样点重复取3个样作为平行,3个重复之间水平距离为5 m,坡位之间的间隔为10 m。

将所取样带回实验室后立即将鲜土样在室内铺于牛皮纸上,自然风干后去除石块、根茎及各种新生体和侵入体,研磨,过筛后测定土壤含水量及土壤各养分含量。

1.2.2 相关计算及数据分析。

采用spss11.5实用统计软件和excel数据处理系统,进行数据分析和图表处理。

2 结果与分析

2.1 不同土地利用类型和坡位土壤全氮的分布

从图1可以看出,4种土地利用方式下土壤剖面的全氮含量均出现表聚现象,且从表层到深层都呈现递减趋势,具有一定的规律性。

不同土地利用类型在不同坡位处土壤全氮含量都呈现出坡下部>坡中部>坡上部,可能由于研究区域多雨,长期冲刷使许多矿物风化产物随着地表和地下径流由高处向下坡位及其坡脚淋洗迁移,下坡位或坡脚是其他坡位水土流失的汇集。

在次生林、坡耕地、人工林和灌草丛中,土壤全氮平均含量分别为167.7、205.9、183.0、273.0 g/kg,依次表现为灌草丛>坡耕地>人工林>次生林,原因可能是草地草本植物分布广泛,具有致密的浅层根系,可以富集土壤养分[4-5],坡耕地由于人为施肥等对坡地土壤养分影响较大。

进一步分析可知,土壤氮素含量中人类影响因素占主导地位,且与人类干

扰强度呈正相关。

在土壤垂直方向,不同土地利用类型全氮含量随土壤深度的加深均呈下降趋势。

0~20 cm土层,次生林、坡耕地、人工林、灌草丛的平均全氮含量分别为203.0、281.0、205.0、331.8 g/kg,20~40 cm土层全氮含量分别为172.2、209.9、191.4、291.7 g/kg;40~60 cm土层全氮含量分别为149.1、170.3、167.2、233.4 g/kg,说明4种土地利用方式下土壤剖面的全氮含量均出现表聚现象,且从表层到深层都呈现递减趋势,具有一定的规律性。

2.2 不同土地利用类型和坡位土壤碱解氮的分布

从图2可以看出,4种土地利用方式下土壤剖面的碱解氮含量与全氮含量分布规律相似,均出现表聚现象,且从表层到深层都呈现递减趋势,且具有一定的规律性。

不同土地利用类型在不同坡位处土壤碱解氮含量也呈现出坡下部>坡中部>坡上部的趋势。

在次生林、坡耕地、人工林和灌草丛中,土壤碱解氮平均含量分别为66.69、71.03、50.68、51.24 mg/kg。

与全氮含量分布不同,4种土地利用类型碱解氮平均含量依次表现为坡耕地>次生林>灌草丛>人工林。

坡耕地由于人为施肥等对坡地土壤养分影响较大,土壤碱解氮含量中人类影响因素占主导地位。

其他3种土地利用类型中,次生林地土壤碱解氮含量居首位。

随着土层深度的增加,土壤碱解氮含量均呈现不同程度的减少,即0~20 cm土层碱解氮含量最大,40~60 cm 土层最小。

2.3 土壤全氮碱解氮的相关性分析

研究表明,土壤碱解氮含量与坡位之间的相关系数为 -0.666**

(p坡耕地>人工林>次生林;土壤碱解氮平均含量表现为坡耕地>

次生林>灌草丛>人工林;同一土地利用类型,不同坡位土壤全氮及碱解氮含量均表现为坡下部>坡中部>坡上部,这与高雪松等[7]、龙健等[8]的研究一致。

(2)同一土地利用类型,上层土壤全氮及碱解氮含量均不同程度地高于下层土壤,即0~20 cm土层>20~40 cm土层>40~60 cm 土层。

土壤全氮含量与碱解氮含量之间有着显著相关性,这与龚珊珊等[9]、王洪杰等[10]的研究一致。

(3)土壤全氮含量与碱解氮含量之间有显著相关性。

4 参考文献

[1] 张智猛,戴良香,张电学,等.冬小麦—夏玉米轮作周期内碱解氮、硝态氮时空变化及施氮安全值的研究[j].土壤通报,2004,35(1):38-42.

[2] 施春健,庄秋丽,李琪,等.东北地区不同纬度农田土壤碱解氮的剖面分布[j].生态学杂志,2007,26(4):501-504.

[3] vitousek p m,aber j d,howarth r w,et al.human alteration of the global nitrogen cycle:sources and

consequences[j].ecological appl-ications,1997,7(3):737-750.

[4] silveira m l,comerford n b,reddy k r,et al.soil properties as indicators of disturbance in forest ecosystems of georgia,usa[j].ecological indicators,2009,9(4):740-747.

[5] 杨成德,龙瑞军,陈秀蓉,等.东祁连山不同高寒草地类型土壤表层碳、氮、磷密度特征[j].中国草地学报,2008,30(1):1-5.

[6] ishaq m,ibrahim m.tillage effects on soil properties at different levels of fertilizer application in punjab,pakistan[j].soil&tillage research,2002,68(2):93-99. [7] 高雪松,邓良基,张世熔,等.不同利用方式与坡位土壤物理性质及养分特征分析[j].水土保持学报,2005,19(2):53-56,60,79.

[8] 龙健,黄昌勇,李娟.喀斯特山区土地利用方式对土壤质量演变的影响[j].水土保持学报,2002,16(1):76-79.

[9] 龚珊珊,廖善刚.桉树人工林与天然林土壤养分的对比研究[j].江苏林业科技,2009,36(3):1-4.

[10] 王洪杰,史学正,李宪文,等.小流域尺度土壤养分的空间分布特征及其与土地利用的关系[j].水土保持学报,2004,18(1):15.。