空间计量经济学模型概述解析

- 格式:ppt

- 大小:106.50 KB

- 文档页数:17

空间计量经济学模型及其应用空间计量经济学模型及其应用随着经济全球化和城市化进程的不断深入,企业和居民之间的空间联系越来越密切,城市空间格局的变化越来越明显。

在这种情况下,空间计量经济学模型逐渐成为经济学研究的重要工具之一,能够准确地衡量空间的经济效应,推动城市发展和区域经济增长。

本报告将从空间计量经济学模型的基本理论、模型类型和应用领域三个方面进行论述,旨在为对此领域感兴趣的读者提供一些参考。

一、空间计量经济学模型的基本理论空间计量经济学是空间经济学与计量经济学的交叉学科,其理论构建基于三个方面:空间距离、空间依赖和空间异质性。

下面分别进行阐述。

1.空间距离空间距离是指在空间维度上两个经济体之间的距离,这里的经济体可以是城市、县、国家等经济空间单元。

在空间计量经济学中,距离不仅仅是直线距离的概念,还包括通行时间、交通成本、行政管辖区域等多方面的因素。

空间距离对经济发展具有明显的影响,可以影响固定资本的流动、劳动力的流动、资金的流动等多方面的因素。

因此,空间距离在计量经济模型中的应用非常广泛,是模型的一个重要变量之一。

2.空间依赖空间依赖是指一个经济单元的行为和性质受到其周围空间经济环境的影响。

在空间计量经济学中,空间依赖可以通过空间自回归模型、空间误差模型等方式进行测算。

空间依赖是经济空间单元之间相互作用的一种体现,它可以客观反映经济环境的变化和发展趋势,有助于经济预测和政策决策,具有非常广泛的研究领域和应用前景。

3.空间异质性空间异质性是指在不同地理空间单元之间存在的结构性差异,这种差异不会随着时间的推移而消失。

在空间计量经济学中,空间异质性主要体现在组成部分的不同、战略资源的分布和经济制度的差异等方面。

空间异质性的存在使得研究不同区域经济结构的差异和社会文化的差异变得更加复杂,需要充分考虑空间异质性对研究结果的影响。

二、空间计量经济学模型的类型空间计量经济学模型的类型主要包括空间自回归模型、空间误差模型、空间滞后模型和空间面板模型等。

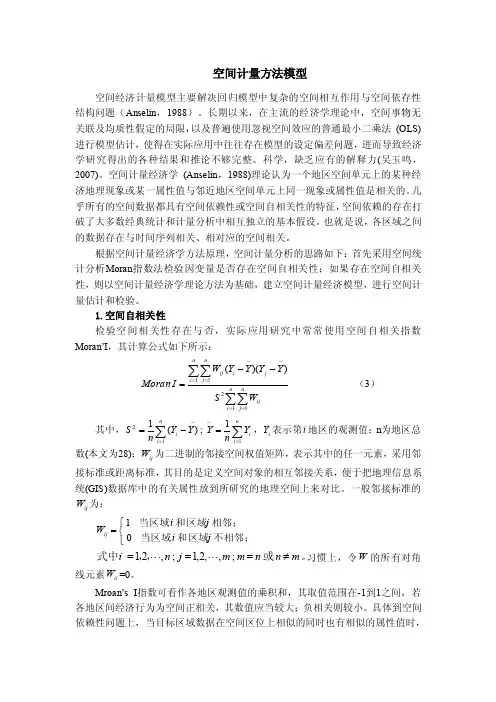

空间计量方法模型空间经济计量模型主要解决回归模型中复杂的空间相互作用与空间依存性结构问题(Anselin ,1988)。

长期以来,在主流的经济学理论中,空间事物无关联及均质性假定的局限,以及普遍使用忽视空间效应的普通最小二乘法 (OLS)进行模型估计,使得在实际应用中往往存在模型的设定偏差问题,进而导致经济学研究得出的各种结果和推论不够完整、科学,缺乏应有的解释力(吴玉鸣,2007)。

空间计量经济学 (Anselin ,1988)理论认为一个地区空间单元上的某种经济地理现象或某一属性值与邻近地区空间单元上同一现象或属性值是相关的。

几乎所有的空间数据都具有空间依赖性或空间自相关性的特征,空间依赖的存在打破了大多数经典统计和计量分析中相互独立的基本假设。

也就是说,各区域之间的数据存在与时间序列相关、相对应的空间相关。

根据空间计量经济学方法原理,空间计量分析的思路如下:首先采用空间统计分析Moran 指数法检验因变量是否存在空间自相关性;如果存在空间自相关性,则以空间计量经济学理论方法为基础,建立空间计量经济模型,进行空间计量估计和检验。

1.空间自相关性检验空间相关性存在与否,实际应用研究中常常使用空间自相关指数Moran’I ,其计算公式如下所示:∑∑∑∑==-==---=ni nj ijj ni nj i ijW S Y Y Y Y WI Moran 11211,)()( (3)其中,∑∑=-=-=-=ni i n i i Y n Y Y Y n S 1121;)(1,i Y 表示第i 地区的观测值;n 为地区总数(本文为28);ij W 为二进制的邻接空间权值矩阵,表示其中的任一元素,采用邻接标准或距离标准,其目的是定义空间对象的相互邻接关系,便于把地理信息系统(GIS)数据库中的有关属性放到所研究的地理空间上来对比。

一般邻接标准的ij W 为:⎩⎨⎧=不相邻;区域和当区域相邻;区域和当区域j i j i W ij 01 。

对空间经济计量学模型探究随着全球经济的日趋复杂和多变,经济学领域各种经济模型不断涌现。

而随着空间信息化的飞速发展,空间经济计量学模型也成为研究学者们关注的热点之一。

本文将从什么是空间经济计量学模型、其发展历程、研究方法、应用领域等方面进行探究。

一、空间经济计量学模型简介空间经济计量学模型是指应用经济学和计量技术,对空间经济现象和特征进行研究的一种经济学模型。

它将空间分析和计量经济学的研究方法相结合,以地理域为基础,研究空间经济现象,对经济市场、资源配置、环境和基础设施等进行分析。

二、空间经济计量学模型的发展历程空间经济计量学模型的发展可以追溯到20世纪60年代初期。

当时,由于工业、农业、运输等方面的发展,地区之间的差异不断减少。

而以美国为代表的西方国家开始对各个地区的经济发展进行研究。

在这种情况下,空间经济计量学模型应运而生。

1962年,美国经济技术委员会(Economic Technical Committee)在其报告中首次提出了空间经济计量学模型的概念。

然而,当时该模型并未在学术界得到广泛应用。

1970年代,随着计量经济学和空间分析技术的发展,空间经济计量学模型逐渐成为经济学领域的研究热点。

其中,1974年出版的“统计模拟法”一书是空间计量经济学发展的重要里程碑。

在这本书中,作者提出了空间计量方法的核心思想,并进行了详细的介绍和应用。

到了20世纪80年代,G. Anselin和L. Le Gallo等经济学家开发了计量经济学模型的多种变形,如空间误差模型、地区误差模型、空间滞后模型等。

1990年代以来,随着GIS(地理信息系统)和计算机技术的不断发展,空间经济计量学模型得以更好地应用于经济学分析。

三、空间经济计量学模型的研究方法空间经济计量学模型可以通过多种统计方法来进行研究,主要方法包括空间自相关性检验、空间滞后模型和空间误差模型等。

(1)空间自相关性检验空间自相关性是指地理空间单元之间经济变量的相关程度。

经济学中的空间计量模型一、空间计量模型概述空间计量模型是指将空间因素引入计量经济学模型中的一种方法。

空间计量模型通常用于研究空间相关性对经济现象的影响。

空间相关性是指位置相近的地区之间存在的相互依赖关系或者相互作用。

二、空间计量模型的基本形式空间计量模型的基本形式可以表示为:Y=ρWy + Xβ + ε其中,Y表示被解释变量,X表示非空间自变量,W表示空间自变量的邻接矩阵,ε代表误差项,ρ是空间相关系数,β是非空间自变量的系数。

空间自变量通常是指与地理位置有关的变量,比如距离、地理位置等。

三、空间计量模型的类别1. 空间自回归模型(Spatial Autoregression Model,SAR)SAR模型是最简单的空间计量模型之一。

SAR模型的核心思想是,与某一地区相邻的地区之间存在相互影响,这种影响可以通过在模型中引入空间自回归项来体现。

SAR模型通常用于研究空间依赖性的影响,比如一个地区的影响对相邻地区的经济发展状况的影响。

2. 空间误差模型(Spatial Error Model,SEM)SEM模型是一种常用的空间计量模型,其核心思想是每个地区的误差项受周围地区的误差项的影响。

SEM模型和SAR模型的区别在于,SEM模型中的空间相关性体现在误差项当中,而SAR模型中的空间相关性体现在自变量中。

3. 空间Durbin模型(SDM)SDM模型是SAR模型和SEM模型的综合体,其核心思想是同时考虑空间自回归和空间误差,在模型中引入两个空间因素项。

SDM模型通常用于研究空间因素对社会、经济现象的影响。

四、空间计量模型的应用场景空间计量模型有许多的应用场景,比如城市规划、环境保护、地区经济发展等领域。

1. 研究城市规划城市规划通常需要考虑到不同城市之间的相互依赖关系。

比如,周围地区的经济状况和城市的经济发展状况相关,不同城市之间的人口流动也会影响城市的规划。

这时候可以采用空间计量模型,来研究城市规划对相邻地区的影响。

空间计量经济模型的理论与应用第一部分空间计量经济模型介绍 (2)第二部分模型理论基础与原理 (5)第三部分空间相关性分析方法 (8)第四部分常用空间计量模型构建 (10)第五部分模型估计与检验方法 (14)第六部分应用案例与实证分析 (19)第七部分空间计量模型的局限性 (22)第八部分展望与未来研究方向 (25)第一部分空间计量经济模型介绍空间计量经济模型是一种将地理空间因素纳入传统经济学模型的分析方法,它通过在传统的线性模型中引入空间相关系数来考虑地区间的相互作用和影响。

这种模型起源于 20 世纪 70 年代,并逐渐成为经济学、地理学、城市规划等领域的重要工具。

本文将从理论与应用两个方面对空间计量经济模型进行详细介绍。

一、理论基础1.空间数据特性空间数据通常具有以下特点:(1)空间邻接性:相邻地区的变量之间往往存在相互影响。

(2)空间异质性:不同地区的自然环境、人文条件等差异会导致数据表现出不同的特性。

(3)空间相关性:同一地区内的多个变量之间可能存在着内在的联系,从而使得数据具有一定的空间自相关性。

2.空间计量模型的分类根据空间效应的不同,空间计量经济模型可分为两大类:(1)局部空间模型:这类模型关注的是单个区域的数据,如空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM),它们分别考虑了邻居地区的影响和空间内相关性的效果。

(2)全局空间模型:这类模型考虑的是整个研究区域的空间效应,如空间杜宾模型(SDM)和空间卡尔曼滤波模型(SKF),它们能够捕捉到区域间广泛存在的相互作用关系。

二、空间计量模型的构建1.空间权重矩阵在构建空间计量模型时,首先要确定空间权重矩阵。

空间权重矩阵用于衡量地区之间的空间关联程度,常见的有邻接矩阵、距离衰减矩阵等。

例如,在邻接矩阵中,如果两个地区相邻,则它们之间的权值为1;否则,权值为 0。

2.模型选择根据所要解决的问题和数据特点,可以选择相应的空间计量模型。

例如,当研究区域内部存在明显的空间自相关性时,可以采用空间误差模型或空间滞后模型;当研究区域之间的互动效应较强时,则应选用空间杜宾模型。

第九章_空间计量经济模型第九章空间计量经济模型学习⽬标:熟悉空间效应的来源。

掌握空间权重矩阵的设定。

掌握空间相关性的各种统计检验⽅法。

掌握线性空间模型的分类及选择。

掌握线性空间模型的极⼤似然估计法的原理。

熟悉GeoDa软件进⾏线性空间模型估计的详细步骤。

简单地说,空间计量经济学(spatial econometrics)就是空间经济的计量,是计量经济学的⼀个分⽀。

空间计量经济学研究的是如何在横截⾯数据(cross-sectional data)和⾯板数据(panel data)的回归模型中处理空间相互作⽤(空间⾃相关)和空间结构(空间不均匀性),⽬前已经成为空间经济学及其相关学科的重要学科基础。

本章将主要讨论空间权重矩阵的设定,空间相关性的检验,空间计量经济模型的设定、参数估计及检验。

第⼀节空间计量经济学概述作为现代微观计量经济学的⼀个分⽀,旨在为处理截⾯数据或⾯板数据中的空间效应、空间相关性与空间异质性⽽发展专门的建模、估计与统计检验⽅法。

由于对其理论上的关⼼以及将计量经济模型应⽤到新兴⼤型编码数据库中的要求,近年来这个领域获得了快速发展。

⼀、空间计量经济学的缘起与发展就历史观点⽽⾔,由于在区域计量经济模型中处理次级地区数据的需要,早在20世纪70年代欧洲就展开了空间计量经济学研究,并将它作为⼀个确定的领域。

Paelinck&Klaassen 定义了这个领域,包括:空间相互依赖在空间模型中的任务,空间关系不对称性,位于其他空间的解释因素的重要性,过去的和将来的相互作⽤之间的区别,明确的空间模拟。

Anselin 对空间计量经济学进⾏了系统的研究,并将空间计量经济学定义为:在区域科学模型的统计分析中,研究由空间所引起的各种特性的⼀系列⽅法。

换句话说,空间计量经济学研究的是明确考虑空间影响(空间⾃相关和空间不均匀性)的⽅法。

⽬前,空间计量经济学研究包括以下四个感兴趣的领域:计量经济模型中空间影响的确定,合并了空间影响的模型的估计,空间影响存在的说明检验和诊断,空间预测。

究》2023-10-29contents •空间经济计量学模型研究概述•空间经济计量学模型理论基础•空间经济计量学模型的构建与分析•空间经济计量学模型与其他模型的比较研究•空间经济计量学模型的实例应用研究•总结与展望目录01空间经济计量学模型研究概述空间经济计量学是经济学的一个分支,专门研究空间分布和空间依赖性,对于理解经济现象和制定政策具有重要意义。

空间经济计量学的发展通过对空间经济计量学模型的研究,可以更好地理解和解释经济活动的空间分布和空间依赖性,为政策制定提供科学依据。

研究意义研究背景与意义本研究主要探讨了空间经济计量学模型的基本理论和方法,包括模型的建立、估计和检验等。

研究方法本研究采用了文献综述、实证分析和模拟实验等方法,对空间经济计量学模型进行了深入研究。

研究内容研究内容与方法VS研究目的通过对空间经济计量学模型的研究,旨在深入探讨空间经济现象的本质和规律,为制定科学合理的经济政策提供理论支持和实践指导。

研究目标本研究旨在建立完善的空间经济计量学模型体系,实现对经济活动的空间分布和空间依赖性的准确描述和预测,为政策制定提供科学依据。

研究目的与目标02空间经济计量学模型理论基础空间计量经济学模型的概念空间计量经济学模型用于描述空间经济现象和预测空间经济发展趋势的数学模型。

空间计量经济学模型的特点考虑了空间因素,能够更好地解释经济现象之间的相互影响和关系。

研究空间经济现象和规律的科学,为空间计量经济学模型提供了理论基础。

传统计量经济学理论传统的计量经济学理论和方法为空间计量经济学模型提供了重要的借鉴和参考。

空间经济学理论空间计量经济学模型的理论基础VS03经济发展预测用于预测未来经济发展趋势和变化,为政府和企业制定经济发展计划提供支持。

空间计量经济学模型的应用范围01城市规划用于研究城市内部经济活动分布和空间结构的关系,为城市规划提供科学依据。

02区域经济研究用于研究区域内部经济活动分布和空间结构的关系,为制定区域经济发展战略提供参考。