发展心理学第13章 儿童性别角色的社会化

- 格式:pptx

- 大小:18.84 MB

- 文档页数:5

儿童心理学基础性别认同与性别角色在儿童心理学领域中,性别认同与性别角色是两个重要的概念。

性别认同指的是儿童对自己是男性还是女性的认同和接受程度,而性别角色则指的是社会文化对于男性和女性应有行为和角色的期望。

一、性别认同的形成性别认同的形成始于儿童早期的自我认知发展阶段,通常在2岁左右开始显现。

这一阶段,儿童开始意识到自己与他人的差异,进而产生了性别认同的概念。

儿童的性别认同主要受到两种因素的影响:遗传因素和环境因素。

遗传因素使得男孩和女孩在生理上不同,性别差异因此在认同方面也表现出来。

环境因素包括家庭、社会和文化等,对儿童的性别认同起到重要作用。

家庭在性别认同的形成中扮演着关键角色。

父母的行为和言语会对儿童的性别认同产生直接影响。

一般来说,父母对孩子的性别认同表达态度要积极,避免强化刻板的性别角色,给予孩子自由选择的空间。

此外,社会和文化也对性别认同产生重要影响。

儿童通过观察家庭、学校和媒体中的性别角色,逐渐形成自己对于性别认同的看法。

因此,我们应该加强对儿童性别平等教育的重要性认识,促进儿童形成积极健康的性别认同。

二、性别角色的塑造性别角色是社会文化对于男性和女性特定行为和角色的期望。

儿童从小就开始接受和学习这种性别角色的期望,随着成长逐渐形成了自己的性别角色认同。

儿童学习性别角色的过程主要通过社会化来实现。

家庭、学校、朋友圈以及媒体都是影响儿童性别角色的重要环境。

家庭在性别角色的塑造中起到关键作用,父母的行为和期望会直接影响儿童对性别角色的认同。

学校和朋友圈则通过教育和同伴交往促进了儿童对性别角色的学习。

课堂上的性别角色分工和同伴间的互动,都对儿童的性别角色形成产生影响。

此外,媒体在当今社会的影响力越来越大,不同角色的塑造和刻板印象也会对儿童的性别角色认知产生重要影响。

然而,社会的性别角色期望往往存在刻板化和歧视性的现象。

男孩被期望强调勇敢、强壮和自主,女孩则被期望强调温柔、关怀和依赖。

这样的偏见对儿童的发展可能带来负面影响,限制了他们的自由和选择。

儿童发展心理学的性别差异与社会化研究儿童发展心理学是一门研究儿童从出生到成年期间,身体、认知、情感和行为等各方面的发展规律的学科。

这一学科的研究范围非常广泛,其中性别差异以及社会化对儿童发展的影响一直是研究的热点。

本文将就儿童发展心理学中性别差异与社会化的相关研究进行探讨。

一、性别差异的认知发展儿童在认知方面的发展在很大程度上会受到性别因素的影响。

一项研究发现,男孩在早期数学和空间能力方面,相较于女孩表现更好,而女孩在语言和情感表达方面相对更加出色。

这可能与性别在生理和大脑结构上的差异存在关系。

另外,社会因素在性别差异的认知发展中也起着重要作用。

儿童通过观察和模仿父母、同龄人以及媒体中的性别角色,不断学习和内化特定性别的行为、价值观和语言表达方式。

这种社会化的过程也会对儿童的认知发展产生影响。

二、性别差异的情感和社会发展在情感发展方面,女孩普遍表现出更强的社交和表达情感的能力,而男孩则更注重竞争和身体运动等。

这种性别差异可能与父母和社会对不同性别的期望和教育方式有关。

社会化的影响使得女孩更容易接受和表达情感,而男孩更容易表现出冷漠或压抑情感的倾向。

在社会发展方面,儿童的性别差异也表现出一定的特点。

研究发现,男孩在团队合作和领导方面表现更强,而女孩则更擅长细节观察和与他人建立密切关系。

这种差异可能与性别角色的社会化期望有关,男孩被期望更具竞争力和领导能力,而女孩被期望更具关怀和合作能力。

三、社会化对性别差异的影响社会化对儿童性别差异的形成和发展起着决定性的作用。

从儿童出生时起,父母、家庭、学校和媒体等都会对儿童进行性别角色的社会化。

这种社会化过程中,父母会给予不同性别的儿童不同的期望和教育方式,以帮助他们适应社会和家庭的角色期望。

研究发现,父母对儿童的性别角色期望和教育方式会对儿童的性别认同和性别角色发展产生重要影响。

如果父母对儿童过分强调性别角色的刻板化特征,可能会限制儿童自由选择和展开自己的潜能。

儿童性别角色的社会化课件 (一)儿童性别角色的社会化课件是指通过教育培训,帮助孩子了解和认识不同性别的特点和角色,以达到培养孩子的性别意识,促进孩子健康成长的目的。

下面,我们将从几个方面介绍儿童性别角色的社会化课件。

一、性别角色的定义性别角色是指在不同社会环境中,不同性别需要扮演的角色、特定行为、职责等方面的差异。

传统意义上认为男性应该扮演家庭的经济支柱,女性则应该承担家庭中的家务、照顾孩子等工作。

而在现代社会,性别角色的定义已经发生了变化,男性与女性可以各自发挥自己的特长和能力。

二、儿童性别角色的社会化儿童性别角色的社会化是指孩子们在不断接受社会化教育的过程中,通过不同的学习方式和社会化渠道,来了解和认识性别角色的特点和差异。

例如,父母的言传身教、学校的教育、社会媒体的影响等都会对孩子的性别角色认知产生深远的影响。

三、儿童性别角色的影响儿童性别角色的认知和社会化对孩子的成长有着深远的影响,它可以影响孩子的性格、情感、思维方式以及日后的职业选择。

例如,男性从小被认为要勇敢、刚强,而女性则要温柔、细心,这种性别角色认识会影响到孩子的行为和性格特点,最终影响到孩子的成长和职业发展。

四、儿童性别角色教育的重要性儿童性别角色的教育对孩子的成长和发展有着重要的作用。

它帮助孩子更好地认识自己和不同性别的孩子,从而建立健全的社交和人际关系。

同时,它还有助于孩子塑造自己的性格和特长,以便更好地适应社会,并成功地发展自己的事业。

总之,儿童性别角色的社会化课件是一项非常重要的教育项目,通过适当的课件和教学方法,可以帮助孩子更好地认识和接受自己的性别,也可以帮助孩子从小建立健康的性别观念和认识,以便更好地适应和发展自己的事业。

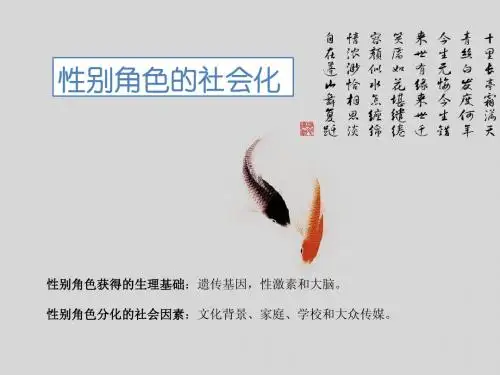

性别角色的社会化性别角色获得的生理基础:遗传基因,性激素和大脑。

性别角色分化的社会因素:文化背景、家庭、学校和大众传媒。

性别角色社会化•个体在一定的社会环境中,通过与他人交往学习当前社会认定的,男性或女性应该具备的,适当的特质、态度、行为活动的过程。

性别角色规范;性别造型:通过给予与性别相称的玩具、鼓励与性别相称的游戏、活动强化性别角色;成人控制儿童环境的权力:母亲统治的家父亲统治的家自居作用:儿童的同性父母•精神分析理論,依據佛洛依德性心理發展過程,認為性別角色的形成關鍵期(約三至六歲)在性蕾期,孩子透過認同同性父母而形成的。

小男孩愛戀自己母親而產生「戀母情結」,但是又擔心父親的反感,而閹割他的性器官做為懲罰,稱為「閹割焦慮」,因此轉而認同父親。

•女孩的「戀父情結」,視父親為愛戀的對象,但了解到無法取代母親,轉而認同母親,學習母親的行為。

•班都拉的社會學習理論強調,性別角色的形成是透過賞罰制度而學習到的。

家裡的父母、學校的師長、工作和社交場所,透過對某些行為所做的直接或間接的獎勵及懲罰模式,讓男孩、女孩以及男人和女人都學習到,如果要符合適當的性別角色,他們應該去做或避免去做哪些行為,因此,它們在合乎性別的行為上愈做愈好,而那些不符合性別的行為則會漸漸消失。

•例如男童要玩洋娃娃會被父母制止,改由提供積木、機器人等玩具,以引導男童學習表現符合自己性別的行為。

不同类型父母的教养方式对大学生个体形成的影响:–冷漠型父母与敌意型子女:两代之间没有建立起一种信任感和安全感。

–专制型父母与顺从型子女:父母主观、武断、笃信权威,子女人际交往困难,被动、自卑;追求高成就动机。

–保护型父母与依赖型子女–痛苦型父母与愧疚型子女–超能型父母与低能型子女–离心型父母与抑郁型子女青年期社会化的特点•在童年时代,儿童对父母及周围成人的依赖程度比较大,活动空间比较小。

•青年期以前的社会化,多以父母与成人的肯定、赞赏、奖励或否定、责骂、惩罚等形式被强化。

1、对自我概念形成的影响2、孩子要成为符合社会的合格成员须知的两个要素:自己的性别、社会对不同性别的期望3、在家庭教养方式的影响( 1 )孩子一出生父母首先最关心的就是孩子的性别( 2 )性别在一定程度上决定了父母或者其他人对待儿童的方式( 3 )给孩子取名、买衣服、买玩具、与孩子游戏、谈话、相处方式等内容都传递着社会对不同性别儿童的期望和标准1、男女性别差异是一种正常的现象2、社会对不同的性别有着不同的限制和要求3、男女的性别差异是怎么产生的?特定的社会要求、性别角色4、男女性别差异从什么时候开始?5、男女性别先天差异具体表现在哪些方面?以实验研究:“出生 10 小时摆布男女孩喜欢看的图片存有的差异”为例6、男女之间彼此不能理解是一种正常现象,为什么?7、男女之间从不理解到理解是如何做到的?1、幼儿性别行为的差异表现:最早浮现在 2 岁,以活动或者游戏表现出来2、幼儿性别偏爱最早表现在:对玩具的选择上3、 14-22 个月男孩偏爱小汽车玩具;女孩比较喜欢娃娃和毛绒玩具4、 3 岁差异更明显比如对待玩具的态度上、玩的游戏类型上5、3 岁以后幼儿的性别差异能够稳定,甚至表现出对性别角色规定的过分遵从6、 3、为什么会对性别角色规定过分遵从?(详解)7、4、幼儿性别行为的差异主要表现在两个方面8、第一方面:对玩具和活动方式的选择和偏好(例子:3-6 岁男孩选择男性化玩具和剧烈游戏;女孩选择洋娃娃和肃静的游戏)9、第二方面:对同伴的选择以及与之交往的特点(倾向于和同性别的小朋友玩,有点排斥异性小朋友)1、 5 岁摆布的孩子,除了自己严格按照某一性别角色规定的标准去行动,还会以此标准评价同性的孩子2、对于不符合性别规定的小火伴,孩子会表现出拒绝和轻蔑的态度3、在幼儿园具备什么样性别特点的孩子更容易找到玩伴?4、有什么样性别特点的孩子容易遭到同伴的取笑或者忽视?5、幼儿过分刻板的性别化行为受两方面影响:对性别差异的认知和理解水平6、2.5 岁孩子就能准确说出自己的性别,但对于性别的完整理解要到学龄早期才干彻底完成7、孩子对性别概念的理解是非常片面的原因8、孩子对性别的认知水平受两个因素影响(三)幼儿性别的恒常性以及后果(稳定不变)1、科尔伯格的性别发展阶段(详细)第一阶段:性别同一性(性别认定)了解我是男孩还是女孩第二阶段:性别稳定性(性别固定)男孩总是男孩第三阶段:性别恒常性 (性别稳定)男孩留长发还是男孩2、回顾成熟的概念3、幼儿 5 岁摆布初步懂得性别的稳定和恒常性,对于性别的认识带有刻板性(具体表现)4、幼儿对于性别的判定依赖于哪些方面?5、幼儿对性别恒常性和稳定的理解水平会制约哪些方面?(实验结论详解)6、知识拓展:一些人做事情墨守成规比较死板的成因7、怎么去克服死板?患有强迫症的人所具有的的死板如何去解决?8、幼儿表现在性别角色刻板化怎么样才干消除?9、幼儿对性别稳定性的理解程度越高会有哪些好处?对同性模范的模仿行为越多10、知识拓展 1 :摹仿是怎么样产生的?11、知识拓展 2 :弗洛伊德人格发展的五个阶段,详解“潜伏期”阶段的具体表现12、知识拓展 3 :对于弗洛伊德的心理学如何去看待1、生物因素:强调性激素、大脑两侧分化的差异2、认知因素:性别理解存在差异的三个成因(详解)3、社会因素:父母、学校、社会、媒体等多因素影响社会因素对孩子性别的塑造是最重要的一个环节( 1 )对于男孩会存在的消极影响有哪些( 2 )对于女孩会存在的消极影响有哪些( 3 )无论男女都会浮现一个明显的问题:自卑(4)一个人幸不幸福从四个方面来进行考量( 1 )按照自己的喜好去养孩子会带来哪些问题?( 2 )一个人的性别倒错是怎么产生的?性倒错在程度上存有的区别(详解)( 3 )正确的养育方式应该是什么样的?( 1 )女性家长带孩子是什么样的?( 2 )男性家长带孩子是什么样的?( 3 )选择不同的人带孩子,对于孩子最大的好处是什么?孩子从小有不同的生活体验,为他今后选择怎么生活有很大的匡助( 4 )男性的吸引力体现在哪个方面?女性的吸引力体现在哪个方面?( 5 )什么叫性吸引力?性吸引力的公式:吸引力=外在美+内在美+性感+神奇感( 6)什么叫性感?男女的性感具体代表什么( 7 )荣格的心理分析:什么叫阿尼玛?什么叫阿尼姆斯?( 8 )如何判断一个人是否处于健康状态的标准之一是什么?( 9 )男孩多和父亲在一起,女孩多和母亲在一起,到了一定年龄,无论男女孩都尽可能多地和父亲待在一起( 10)为什么说和母亲在一起要遵循刺猬效应?什么叫刺猬效应?为什么要找那个刚刚好的点?( 11 )为什么说和父亲相处很容易?和父亲相处遵循什么原则?为什么( 1 )为什么父亲很忙没有时间教养孩子?( 2 )正确教养方式:父亲在管孩子时,其他家里人不要插足( 3 )正确教养方式:不管谁管孩子都不能当着孩子的面去插足,除非一种情况(4)孩子最好不要交给老人去带。

第七周儿童性别角色的社会化和学前儿童发展的基本理论基本知识点分析:1.性别角色性别角色是被社会认可的男性和女性在社会上的一种地位,也是社会对男性和女性在行为方式和态度上期望的总称。

2.性别恒常性发展要经历的三个阶段性别认同、性别稳定性、性别一致性。

3.社会学习理论社会学习理论认为,性别定型化行为是通过与其他形式的行为一样的过程学会的。

儿童从很早开始就因为不同的行为而受到奖励或惩罚。

它们通过对别人的观察学会期待与性别角色相符的行为。

儿童的性别偏爱和适应性别角色的行为主要是通过奖励与惩罚、观察与模仿获得的。

4.性别差异产生的因素性别差异的表现;性别定型化理论;生物学因素的影响(荷尔蒙的影响、大脑单侧化功能对认知性差的影响、染色体遗传特性对治理的影响);父母和教师对儿童性别差异的影响;双性化与无性教育。

重点、难点分析:1.性别差异的表现身体和动作方面;认知方面(男女性别差异的年龄倾向和具体表现、男女智力有不同的优势领域);社交和情绪发展方面。

2.性别定型化理论认知发展理论、性别图式理论、社会学习理论、心理人类学理论3.心理人类学理论此理论是在20世纪60年代由心理学和文化人类学结合而产生的。

它的前身是20年代人类学中出现的文化与人格学派的理论。

这个理论注重社会文化对人格的影响,在研究方法上强调心理实验研究同人类学的自然主义调查与现场相结合。

4.个体心理发展的理论1)心理发展的遗传决定论:格赛尔的自然成熟说;霍尔的复演说;2)精神分析的心理发展理论:弗洛伊德的古典精神分析理论(意识和无意识理论;人格结构理论;人格发展理论;自我防御机制);埃里克森的心理发展观;3)行为主义的心理发展理论:华生的心理发展观;斯金纳的心理发展观;班杜拉的心理发展观;4)皮亚杰的认知发展理论5)维果茨基的社会文化历史发展理论6)朱智贤的心理发展理论考点分析:1.关键期关键期:指儿童心理获得显著而又迅速发展的时期,错过这个时期,发展的障碍就难以弥补。

探讨发展心理学中的儿童社会化过程儿童社会化是指儿童在日常的社交互动中逐渐习得和适应社会规范、价值观念以及与他人合作和相处的能力。

这一过程是儿童发展心理学研究的重要内容之一。

本文将探讨发展心理学中的儿童社会化过程,从社会化的定义和重要性、社会化过程的基本特征以及影响儿童社会化的内外因素三个方面进行阐述。

一、社会化的定义与重要性社会化是指个体在社会环境中通过接受社会规范、文化价值观念以及与他人的互相作用,逐渐形成社会行为习惯和适应社会的能力的过程。

儿童时期是个体社会化的关键时期,因为在这个时期,儿童通过与家庭、学校、社区等社会环境的互动,逐步学会社交技能、道德观念以及文化价值观念,成为一个与他人和社会交往的主体。

社会化在儿童的发展中具有重要的作用。

首先,通过社会化过程,儿童能够融入社会,与他人建立良好的关系,形成健全的人格和身份认同,培养自信心和自尊心。

其次,社会化有助于培养儿童的合作与共享意识,提高他们的团队合作能力。

同时,社会化过程还有助于培养儿童的道德观念和价值观念,从小树立正确的价值观念,塑造积极向上的人生态度,对儿童的全面发展具有深远的影响。

二、社会化过程的基本特征儿童社会化过程具有一些基本特征。

首先,社会化是一个渐进的过程,需要经历不同阶段的发展。

儿童在不同年龄段对社会化的需求和关注点也会有所不同,对社交技能、道德规范的理解和掌握也会逐渐深入。

其次,社会化是一个互动的过程,儿童通过与他人的交往和互动来获取社会经验和知识,逐步形成适应社会的能力。

最后,社会化是一个多元化的过程,儿童需要在多个社会环境中接受社会化教育,如家庭、学校、社区等。

这些社会环境对儿童社会化过程的影响都是不可或缺的。

三、影响儿童社会化的内外因素儿童社会化过程受到多种内外因素的影响。

首先,家庭是儿童最主要的社会化环境,家庭中的家长、兄弟姐妹等亲属对儿童的社会化起着重要的作用。

父母的教育方式、家庭氛围以及亲子关系都会对儿童的社会化产生重要影响。