清代_翁刘梁王_四大书家扇面书法管窥_高甬春

- 格式:pdf

- 大小:482.62 KB

- 文档页数:4

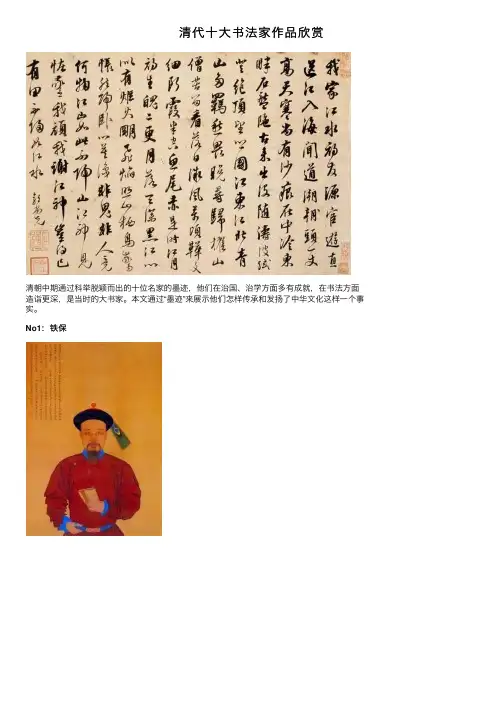

清代⼗⼤书法家作品欣赏清朝中期通过科举脱颖⽽出的⼗位名家的墨迹,他们在治国、治学⽅⾯多有成就,在书法⽅⾯造诣更深,是当时的⼤书家。

本⽂通过“墨迹”来展⽰他们怎样传承和发扬了中华⽂化这样⼀个事实。

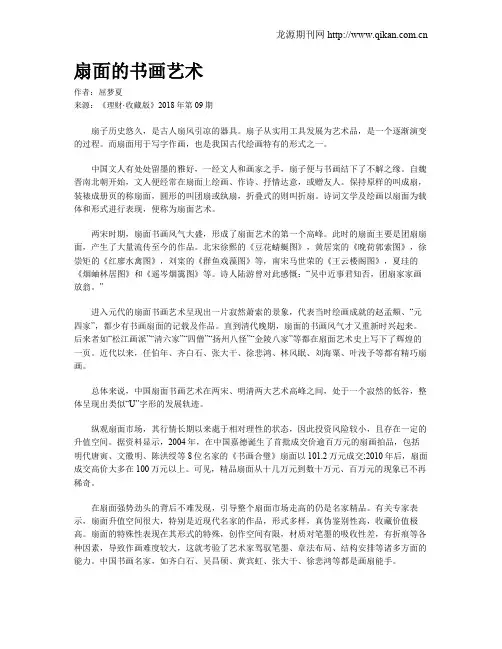

No1:铁保妙书鸿戏秋江⽔佳句风⾏上苑花铁保,(⼀七五⼆⾄⼀⼋⼆四)满州正黄旗⼈。

乾隆三⼗七年中进⼠。

官⾄吏部尚书及两江总督。

其书源摹颜真卿,专长草书,草法王羲之、怀素与刘墉、翁⽅纲⿍⾜。

亦喜画梅,著有梅盒诗。

铁保以⽂章和书法驰名朝野。

他是《⼋旗通志》总裁,并将旗⼈诗⽂编为《⽩⼭诗介》134卷,⾃⼰的作品则编为《惟清斋全集》。

铁保是满⼈中最著名的书法家。

他谪居吉林时仍勤于临摹古法帖,引起眼病。

刻有《惟清斋帖》。

No2:郭尚先郭尚先,(⼀七⼋五⾄⼀⼋三⼆)福建莆⽥⼈。

嘉庆⼗四年中进⼠。

官⾄礼部右侍郎。

博学善⽂,著述甚多:兼⼯绘事,擅画兰⽵;书效赵董,⾹劲天成,⾏书嗣体平原论坐帖为清仁宗赏识。

中年以后⼏与董思翁并驾齐驱。

No3:刘墉取法赵、董、苏等历代诸⼤家,晚年潜⼼六朝碑版,书名满天下,⾃成⼀家,貌丰⾻劲,味厚神藏,不受古⼈牢笼,超然独出。

著有刘⽂清诗集等著作。

评论家对他的书法评价很⾼。

“清史稿-刘墉传”载:“墉⼯书,有名于时”清⼈张位屏于《松轩随笔》称:“刘⽂清书,初从赵松雪⼊,中年后乃⾃成⼀家,貌丰⾻劲,味厚深藏,不受古⼈宠拢,超然独出。

”他博通经史百家,擅长⽔墨芦花,⼯诗善对,精于书法。

刘墉的书法,初看圆软滑,若团团棉花。

细审则⾻骼分明,内含刚劲。

刘墉书法之境界可以“静”、“淡 ”、“清”三字概括,这是他超过常⼈之处,有“浓墨宰相”之美称。

他的书法的特殊韵味,备受历代⼈所喜爱。

No4:李兆洛李兆洛,(⼀七六九⾄⼀⼋四⼀)嘉庆七年中进⼠,官⾄知县,丧⽗后弃政从学主讲江阳书院⼆⼗余年,藏书五万册。

⼯诗⽂,精考证,独治通鉴通考之学,迥异时流⽽卓有成。

著有皇朝⽂典、凤台县志、养⼀斋⽂集等⼆⼗多种著作。

No5:翁⽅纲翁⽅纲,(⼀七三三⾄⼀⼋⼀⼋)乾隆⼗七年中进⼠,官⾄内阁⼤学⼠。

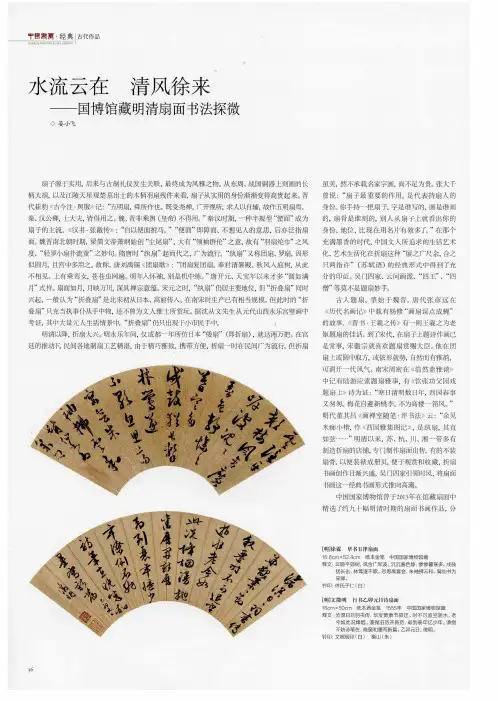

扇面的书画艺术作者:屈梦夏来源:《理财·收藏版》2018年第09期扇子历史悠久,是古人扇风引凉的器具。

扇子从实用工具发展为艺术品,是一个逐渐演变的过程。

而扇面用于写字作画,也是我国古代绘画特有的形式之一。

中国文人有处处留墨的雅好,一经文人和画家之手,扇子便与书画结下了不解之缘。

自魏晋南北朝开始,文人便经常在扇面上绘画、作诗、抒情达意,或赠友人。

保持原样的叫成扇,装裱成册页的称扇面,圆形的叫团扇或纨扇,折叠式的则叫折扇。

诗词文学及绘画以扇面为载体和形式进行表现,便称为扇面艺术。

两宋时期,扇面书画风气大盛,形成了扇面艺术的第一个高峰。

此时的扇面主要是团扇扇面,产生了大量流传至今的作品。

北宋徐熙的《豆花蜻蜒图》,黄居寀的《晚荷郭索图》,徐崇矩的《红廖水禽图》,刘寀的《群鱼戏藻图》等,南宋马世荣的《王云楼阁图》,夏珪的《烟岫林居图》和《遥岑烟霭图》等。

诗人陆游曾对此感慨:“吴中近事君知否,团扇家家画放翁。

”进入元代的扇面书画艺术呈现出一片寂然萧索的景象,代表当时绘画成就的赵孟頫、“元四家”,都少有书画扇面的记载及作品。

直到清代晚期,扇面的书画风气才又重新时兴起来。

后来者如“松江画派”“清六家”“四僧”“扬州八怪”“金陵八家”等都在扇面艺术史上写下了辉煌的一页。

近代以来,任伯年、齐白石、张大干、徐悲鸿、林风眠、刘海粟、叶浅予等都有精巧扇画。

总体来说,中国扇面书画艺术在两宋、明清两大艺术高峰之间,处于一个寂然的低谷,整体呈现出类似“U”字形的发展轨迹。

纵观扇面市场,其行情长期以来處于相对理性的状态,因此投资风险较小,且存在一定的升值空间。

据资料显示,2004年,在中国嘉德诞生了首批成交价逾百万元的扇画拍品,包括明代唐寅、文徽明、陈洪绶等8位名家的《书画合璧》扇面以101.2万元成交;2010年后,扇面成交高价大多在100万元以上。

可见,精品扇面从十几万元到数十万元、百万元的现象已不再稀奇。

在扇面强势劲头的背后不难发现,引导整个扇面市场走高的仍是名家精品。

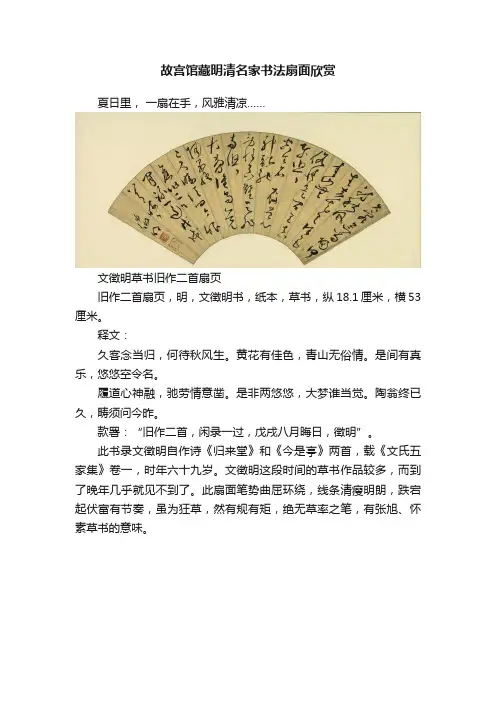

故宫馆藏明清名家书法扇面欣赏夏日里,一扇在手,风雅清凉……文徵明草书旧作二首扇页旧作二首扇页,明,文徵明书,纸本,草书,纵18.1厘米,横53厘米。

释文:久客念当归,何待秋风生。

黄花有佳色,青山无俗情。

是间有真乐,悠悠空令名。

履道心神融,驰劳情意凿。

是非两悠悠,大梦谁当觉。

陶翁终已久,畴须问今昨。

款署:“旧作二首,闲录一过,戊戌八月晦日,徵明”。

此书录文徵明自作诗《归来堂》和《今是亭》两首,载《文氏五家集》卷一,时年六十九岁。

文徵明这段时间的草书作品较多,而到了晚年几乎就见不到了。

此扇面笔势曲屈环绕,线条清瘦明朗,跌宕起伏富有节奏,虽为狂草,然有规有矩,绝无草率之笔,有张旭、怀素草书的意味。

王宠楷书谢康乐诗扇页《谢康乐诗》扇页,明,王宠书,金笺,楷书,纵17.7厘米,横54.3厘米。

此扇录南朝宋诗人谢灵运的两首古诗,第一首《过始宁墅诗》从“束发怀耿介”到“无令孤愿言”,其后至结尾为第二首《富春渚诗》。

款署“王宠”,钤印“王宠私印”、“履吉之印”。

王宠此扇书法秀劲,纸墨精良,其楷书已摆脱早年摹仿虞世南、智永的状态,以己意书之,风神疏朗,是其楷书中的佳作。

蔡羽楷书游金陵诗扇页《游金陵诗》扇页,明,蔡羽书,洒金笺,扇页,纵15.3厘米,横43.6厘米,楷书,32行。

释文:禾黍离离苧葛轻,天河流水照人明。

百重紫气浮陵谷,千堞黄金拥帝城。

甬道从来方骑入,景风偏傍上林生。

日高正见长杨殿,白面书生挂剑行。

右入高桥门。

镐京元是旧封疆,紫禁重重鏁未央。

画角常吹城上月,羽林犹宿殿前霜。

陂塘潋滟天渠远,观阁玲珑苑树长。

闻道明堂有钟鼎,几多功德记天王。

右朝阳门望禁中。

钟阜千年自郁盘,曾将帝泽润空坛。

草径御跸金鸾远,风递长陵玉树寒。

台殿不知从地转,丹青常得绕廊看。

禅房屈幽曲无匠,羞杀行人暂解鞍。

右灵谷寺。

都门烟树接微茫,立马高台揽睇长。

江势西来分楚尾,山形似断是滁阳。

红尘厌见腰肢醉,花雨犹传佛地香。

四壁僧廊一声磬,长干坊外路歧忙。

风物在手——传统扇面艺术作者:张捷《光明日报》(2016年07月17日11版:艺萃·美术经典)浴马图(宋代)佚名秋窗读易图(南宋)刘松年汀树钓船图(明代)谢缙绢扇(清末)象牙柄蒲葵扇(清代)编竹扇(战国)中国扇文化有着深厚的文化内涵和悠久的历史传承。

扇画是传统中国画中特有的形式语言和艺术奇葩。

扇子在古代有“摇风”“凉友”等别称,在电风扇、空调普及之前,扇子成了百姓生活中不可或缺的消暑良助,自始画家和文人在扇子上绘画书写之时,扇子开始从单一的实用性而走向功用与审美的双重功能,从而变为文人雅士手中的一柄玩物:“雅扇”。

因其小巧便携故而影响广远,所以又可称之为“一种能够游走的艺术”。

相传早在禹舜时代扇子就已出现,晋朝崔豹在其《古今注》中就曾记载“舜作五扇”。

而隋朝之前,扇子多以绫绢、禽羽、竹篾等材质制成,而后又有象牙扇、檀香扇等。

扇子的种类繁多,按材质大致可分为竹扇、绢扇、羽扇、葵扇和麦秆扇几大类;按形制又可分为宫扇、团扇、挂扇、绸舞扇等。

中国是世界上最早使用扇子的国家,并逐渐传入日本和欧洲等其他国家。

扇子的历史可上溯到远古时代,从“舜始造扇”到今天,扇文化历经了漫长的历史变迁。

商周时期,人们用雄雉鸡绚丽斑斓的长尾制成“翟扇”,并出现了长柄的“雉扇”,此时扇子成了帝王威仪的象征。

四川成都出土的战国铜壶刻有一仆人手执长柄扇替主人煽风的图案,这是目前发现较早的扇子形象。

汉末到魏晋南北朝,出现了用动物尾毛做成的拂尘,称之为“毛扇”。

江南人则以白鹅羽毛制成“羽扇”来贡奉朝廷。

至汉代,丝织业开始发展,又出现了“纨扇”。

唐朝曾将宫扇材质改为孔雀羽毛。

大约在宋朝时,出现了今日常见的折扇并逐渐延续至今成为人们用扇的主流。

但宋人以绘画形式表现在扇面上却只是以绢素制作的“纨扇”,因其形制椭圆,故又称“团扇”。

在折扇上题诗作画始于明代永乐年间,由此又繁衍出另一种特有的传统艺术样式,因折扇能够折叠而且便于携带,很快成了文人墨客吟诗作画抒发情感的雅物。

适合扇面书法的诗词1.流莺有情亦念我,柳边尽日啼春风。

——陆游《对酒》2.路出寒云外,人归暮雪时。

——卢纶《李端公》3.年年雪里。

常插梅花醉。

——李清照《清平乐》4.云山万重,寸心千里。

——佚名《鱼游春水》5.佳期不可再,风雨杳如年。

——湘驿女子《题玉泉溪》6.春风春雨花经眼,江北江南水拍天。

——黄庭坚《次元明韵寄子由》7.洛阳城东桃李花,飞来飞去落谁家?——刘希夷《代悲白头翁》8.三十六陂春水,白头想见江南。

——王安石《题西太一宫壁二首》9.为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

——彭端淑《为学一首示子侄》10.恋树湿花飞不起,愁无比,和春付与东流水。

——朱服《渔家傲》11.恋杀青山不去,青山未必留人。

——白朴《清平乐》12.人闲桂花落,夜静春山空。

——王维《鸟鸣涧》13.梅英疏淡,冰澌溶泄,东风暗换年华。

——秦观《望海潮》14.醉眠秋共被,携手日同行。

——杜甫《与李十二白同寻范十隐居》15.拔一毛而利天下,不为也。

——《孟子》16.西北有浮云,亭亭如车盖。

——曹丕《杂诗二首》17.水晶帘动微风起,满架蔷薇一院香。

——高骈《山亭夏日》18.人道山长山又断。

萧萧微雨闻孤馆。

——李清照《蝶恋花》19.春水碧于天,画船听雨眠。

——韦庄《菩萨蛮》20.春风十里扬州路,卷上珠帘总不如。

——杜牧《赠别》21.冰簟银床梦不成,碧天如水夜云轻。

——温庭筠《瑶瑟怨》22.春来秋去相思在,秋去春来信息违。

——鱼玄机《闺怨》23.应是天仙狂醉,乱把白云揉碎。

——李白《清平乐》24.昔去雪如花,今来花似雪。

——范云《别诗》25.柴门闻犬吠,风雪夜归人。

——刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》26.青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。

——杜牧《寄扬州韩绰判官》27.无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。

——韦庄《台城》28.庭中有奇树,绿叶发华滋。

——佚名《庭中有奇树》29.十年一觉扬州梦,赢得青楼薄幸名。

——杜牧《遣怀》30.红颜未老恩先断,斜倚薰笼坐到明。

【百年谜品】海上虎头王文濡海上虎头王文濡王文濡(1867-1935),原名王承治,字均卿,别署竹毓、亭轩、虫天子、天壤王郎、学界闲民、新旧废物、吴门老均等。

祖籍安徽广德,原籍浙江吴兴(今湖州),长期侨寓上海,晚岁移居苏州。

为清季贡生,早年曾加入柳亚子主持的革命文学社团“南社”。

雅擅风骚,古文辞尤精美。

先后任国学扶轮社、文明书局、进步书局、中华书局编辑,一生所编辑书籍,煌煌不下数十部。

其中知名者如《古今说部丛书》、《香艳丛书》《说库》、《笔记小说大观》、《词话丛钞》、《晚唐诗选》、《历代诗评注读本》、《清代骈文评注读本》、《续古文观止》、《明清八大家文钞》、《音注刘辰翁读本》、《张南通诗文钞》、《赵云崧诗选》、《音注古文辞类纂》、《周秦两汉尺牍》、《当代名人尺牍》、《联对大全》、《春谜大观》等,涉及到诗词、古文、骈文、应用文、对联、灯谜诸多门类。

著述有《学诗入门》、《蠖曲馆笔记》等数种。

民国初年,还编印过《香艳杂志》,共出版十二期。

王文濡毕生嗜谜,1907年他参加了由孙玉声、姚涤源等发起创办的上海“萍社”组织,并成为该社的一名“猜谜及制谜能手”(文史掌故专家、“补白大王”郑逸梅《南社丛谈》中语),获得“海上虎头”之称。

1917年,王氏将五十八位社友的历年佳作及几位前人的作品共五千馀条编成《春谜大观》上下两册,交由上海进步书局铅印出版。

此书在短短八年内就印行了十版,可见洋洋大观,风行久远,影响之巨,无以复加。

如当代海上谜家江更生先生就曾深情地评论说:“‘海派’灯谜赖以流传,‘萍社’活动资料得以保存,此书功劳不小,王均卿的努力更是值得称道的。

”我们认为,王氏在《春谜大观·序》中所总结的谜作选取宗旨:“宁少毋滥;宁雅毋俗;宁大方毋纤巧;宁紧切毋宽泛;宁平正通达,使人一览易知,毋晦涩艰深,若人作三日索”,此语借鉴、继承了北宋陈师道论诗歌艺术之“四宁四毋”(“宁拙毋巧,宁朴毋华,宁粗毋弱,宁僻毋俗”,见《后山诗话》)以及清人费源的谜艺美学思想,对指导灯谜创作、研究和评赏,均具有一定的参考价值。

《乾隆御制鉴赏名画题诗录》四集(三)卷二十一○题钱维城四季花卉小册——杏开盛常逢三月春,不无姚冶却无尘,笑他命燕赏花者,那及候农望树人。

——紫藤紫蕚垂垂亦自佳,掣风悬露覆庭阶,不教依附乔枝上,作者应缘别寄怀。

——西府海棠谢朓单车赴处开,世间原自鲜全材,花中絶色辞香可,似胜无端望蜀哉!——梨花佳人院落溶溶月,思客情怀冉冉春,一种淡然相伴处,不怡神亦定伤神。

——千叶桃千树桃花千叶开,微之诗里见曾来,尘凡自是无仙骨,刘阮何能得重(去声)回。

——杜鹃杜鹃鸣际杜鹃花,望帝深春托欲差,自是天然丰韵好,盘盂翔鳯底为耶?——黄蔷薇洞在上虞山以东,秉来正色是黄中,底缘有刺防人采,卫足由来色正同。

——鱼儿牡丹花全不似叶微似,何事居然号牡丹,姚魏肯容轻露面,先敎鱼信示人看。

○右春花八种——淡竹叶绿叶青葩傍砌幽,扬猗也风流,漏名花谱厕竹谱,自喜应为君子俦。

——苿莉风前月下最难猜,无色有香细细来,荣弗于冬独于夏,可知品第合输梅。

——石榴红璊花衬緑琼叶,日彩露华相暎鲜,海澨山陬开处处,至今谁复忆张骞。

——金丝桃绥山别种色如金,拈示应从佛国寻,试看一花开五叶,偈传初祖到如今。

——石竹墙根石角<36F9>娟者,曰竹而饶艳朶蕤,蓦遇子猷应不识,此君胡乃顿如斯。

——锦葵(又名回回蜀葵)。

繁开淡紫与深红,文采斑然致不同,漫道天方来此种,斯人应未读陈风。

——虞美人风前似折舞腰斜,应曲之言无乃夸(见《益州草木记》)荣辱世间有何定,帐中人作陌头花。

——夹竹桃夏中开可至秋阑,叶竹花桃颇耐看,莫诮岭南来冀北,犹非送暖与偷寒。

○右夏花八种——木芙蓉水莲开尽木莲开,体异名同莫漫猜,最是秋江夕阳落,晩妆一例照红顋。

——鳯仙花翘然头翅若飞腾,谁与丹山号浪増,词客喻言无足怪,频吟却笑宋家僧(《羣芳谱》载:宋僧北涧两见咏此花句,夫僧家所戒绮语,岂伊有悟拈花之旨耶?)——蓝菊菊谱分来种略賖,色蓝质薄顿珠差,忠如卢奕生子杞,何必区区责草花。

——桂东方比拟早称颜,馥郁惟应馨一山,疑是月中无隙地,故教分子植人间。

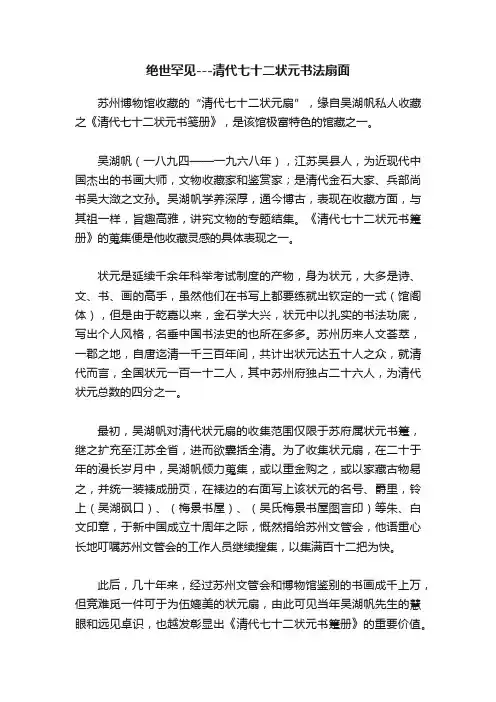

绝世罕见---清代七十二状元书法扇面苏州博物馆收藏的“清代七十二状元扇”,缘自吴湖帆私人收藏之《清代七十二状元书笺册》,是该馆极富特色的馆藏之一。

吴湖帆(一八九四——一九六八年),江苏吴县人,为近现代中国杰出的书画大师,文物收藏家和鉴赏家;是清代金石大家、兵部尚书吴大潋之文孙。

吴湖帆学养深厚,通今博古,表现在收藏方面,与其祖一样,旨趣高雅,讲究文物的专题结集。

《清代七十二状元书箑册》的蒐集便是他收藏灵感的具体表现之一。

状元是延续千余年科举考试制度的产物,身为状元,大多是诗、文、书、画的高手,虽然他们在书写上都要练就出钦定的一式(馆阁体),但是由于乾嘉以来,金石学大兴,状元中以扎实的书法功底,写出个人风格,名垂中国书法史的也所在多多。

苏州历来人文荟萃,一郡之地,自唐迄清一千三百年间,共计出状元达五十人之众,就清代而言,全国状元一百一十二人,其中苏州府独占二十六人,为清代状元总数的四分之一。

最初,吴湖帆对清代状元扇的收集范围仅限于苏府属状元书箑,继之扩充至江苏全省,进而欲囊括全清。

为了收集状元扇,在二十于年的漫长岁月中,吴湖帆倾力蒐集,或以重金购之,或以家藏古物易之,并统一装裱成册页,在裱边的右面写上该状元的名号、爵里,铃上(吴湖砜口)、(梅景书屋)、(吴氏梅景书屋图言印)等朱、白文印章,于新中国成立十周年之际,慨然捐给苏州文管会,他语重心长地叮嘱苏州文管会的工作人员继续搜集,以集满百十二把为快。

此后,几十年来,经过苏州文管会和博物馆鉴别的书画成千上万,但竞难觅一件可于为伍媲美的状元扇,由此可见当年吴湖帆先生的慧眼和远见卓识,也越发彰显出《清代七十二状元书箑册》的重要价值。

该册现藏苏州博物馆,成为极富特色的重要馆藏。

清代状元共计112人,虽这“七十二状元扇”并没有涵盖所有的人。

“七十二状元扇”的书写者是七十位状元,之所以是“七十二”,因为其中有两位状元有两幅扇面,分别是张謇和刘春霖的。

清代第一科状元傅以渐行草书七言诗金面扇与最末一科状元刘春霖楷书七言诗扇,两位状元一首一尾及第前后相距两个半世纪,书扇归于一处,实为难能。

京博文化艺术博物馆馆藏“清代四大书家”楹联赏析

佚名

【期刊名称】《中国书画》

【年(卷),期】2014(000)011

【摘要】清朝是继宋元之后,中国古代书法再放异彩的一个时代。

乾隆时期正值

清朝立国百年之后,综合国力如日中天,文化艺术繁荣昌盛。

“馆阁体”书法应运而生,并被列入科考内容。

“乾隆四家”——翁方纲、刘墉、成亲王永理、铁保,是那个时代书家的代表,从他们的作品可以看到传统帖学盛极一时、新兴碑学酝酿发端的时代风貌。

【总页数】9页(P45-53)

【正文语种】中文

【中图分类】J2-28

【相关文献】

1.京博文化艺术博物馆馆藏“状元”楹联系列

2.京博文化艺术博物馆馆藏“晚清四大名臣”楹联赏析

3.京博艺术博物馆——京博艺术馆珍藏“清代状元楹联法书系列”

4.京博文化艺术博物馆馆藏“明末清初名家”楹联赏析

5.京博文化艺术博物馆馆藏“西泠八家”楹联赏析

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

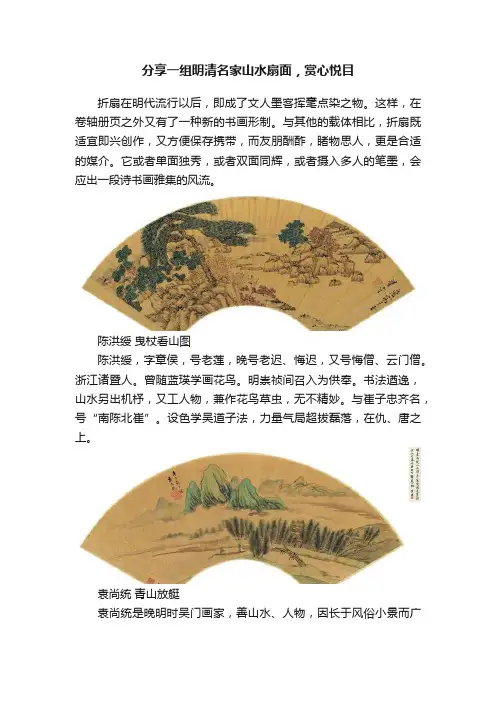

分享一组明清名家山水扇面,赏心悦目折扇在明代流行以后,即成了文人墨客挥毫点染之物。

这样,在卷轴册页之外又有了一种新的书画形制。

与其他的载体相比,折扇既适宜即兴创作,又方便保存携带,而友朋酬酢,睹物思人,更是合适的媒介。

它或者单面独秀,或者双面同辉,或者摄入多人的笔墨,会应出一段诗书画雅集的风流。

陈洪绶曳杖看山图陈洪绶,字章侯,号老莲,晚号老迟、悔迟,又号悔僧、云门僧。

浙江诸暨人。

曾随蓝瑛学画花鸟。

明崇祯间召入为供奉。

书法遒逸,山水另出机杼,又工人物,兼作花鸟草虫,无不精妙。

与崔子忠齐名,号“南陈北崔”。

设色学吴道子法,力量气局超拔磊落,在仇、唐之上。

袁尚统青山放艇袁尚统是晚明时吴门画家,善山水、人物,因长于风俗小景而广受欢迎。

但山水树石每多雄直气,人物姿态生动,略染有浙派后期习气。

此扇写江南烟景,平林空阔,渔舟暮归,青山积翠,绿水绕村。

画笔细润文秀,设色明丽雅致,画风似从文伯仁中变出。

是所见袁氏画中极为精彩的一幅,也是明清传世扇画中的佳品。

张宏草堂闲话张宏,字君度,号鹤涧,江苏苏州人。

善画山水,重写生,师沈周,笔意古拙,墨法滋润。

兼工人物,用笔疏朗,天然入格。

刘原起寒林行吟刘原起,初名祚,一作作,以字行,更字子正,号振之,吴县(今江苏苏州)人。

工诗画,山水师法钱穀,颇得其神韵,笔墨亦佳,为时人所重。

亦善花卉。

盛茂烨渔父图盛茂烨,号念庵,一作研庵,长洲(今江苏苏州)人,善山水,有烟林清旷之概。

人物亦精工典雅。

蒋乾仿大痴山水蒋乾,字子健,金陵(今江苏南京)人。

嵩子,隐居吴郡(今江苏苏州)虹桥。

破屋半间,一介不苟。

八十年如一日。

江盈科为长洲宰,表其庐曰“东海冥鸿”。

善山水,清拔古雅,过于乃父。

邵弥春溪放棹邵弥,字僧弥,号瓜畴,又号长斋、灌园叟、青门隐人、芬陀居士。

长洲(今江苏苏州人)。

性孤僻,好学,多才艺,工诗文书画。

草书学米芾、米友仁,楷书得钟繇法。

擅山水,取法元人,略参宋人笔意,清瘦枯逸,闲情冷致。

王文治( 1730--1802 )清代书法家。

字禹卿,号梦楼。

江苏丹徒人。

书法源出明代董其昌,上溯二王,俊爽多姿。

此联下笔果敢。

笔力劲健,字迹端严而酒脱,神清气爽。

气韵在宋人与魏晋之间。

邓石如(1743-1805)清代书法家。

安徽怀宁人。

篆刻家。

书法在清一代开宗立派,四诸体皆精。

此联以北魏人行,古朴浑厚,婉媚多姿,布局疏朗,意满字间面溢于纸外。

吴鲁(生卒年未详)清代书法家。

字肃堂。

福建晋江人。

此联用笔含蓄,轻重多变,上下贯气,通体和谐。

上下联的字轻重间杂,多有意趣。

联“处”、“莺”笔道轻瘦,旁边辅之以上款,下联“燕”瘦辅之下款,于是自然天成。

何绍基( 1799-1873 )清代书法家。

字子贞,号东洲。

湖南道州人。

书法宗颜真卿及北魏,晚年又好篆隶。

书风浑劲雄健,沉着痛快,此联结字极为讲究疏密变化,别开生面,绚丽多姿。

王仁堪( 1848--1893 )近代书画家。

字可庄,又字忍庵,号公定。

福建福州人。

书宗初唐欧阳询、褚逐良,有自家面貌。

此联笔道劲健,字形紧结,骏拔一角,与欧字一脉相承。

布局疏密有致,和谐自然。

赵之谦( 1829 1884 )清代书法篆刻家,号悲庵。

浙江绍兴人。

楷书宗魏碑。

复以碑人行,创独具风貌之碑行书。

此联下笔猛厉,行笔腾揶。

字势舒展飘逸,笔似扁而浑劲,正可谓端庄杂流丽,刚健含婀娜。

康有为( 1858-1927 )清代政治家,书法家。

广东南海人。

书法独尊魏碑、擅长楷书、行书。

此联用笔以中锋为主,中侧并用,笔道似以棉裹铁,时出枯笔更显苍劲老辣。

体貌在行楷之间,风格沉雄奇逸。

于右任( 1879-1964 )近代书法家。

陕西三原人。

工魏碑楷书行书和草书。

风格大气磅礴,开张雄逸。

此行书联胎息魏碑,行笔举重若轻。

大开大合,气象宏大。

下款及印章托于“养”撇画之上.极有趣味。

宋伯鲁( 1854-1932 )近代书画家。

字芝栋,晚号芝田。

陕西體泉人。

书法以王为宗。

此联笔精墨妙,技法娴熟乔大壮( 1892--1948 )现代书法篆刻家。

雍正御笔行草书扇面赏析打开文本图片集中国清代有许多皇帝的书法水平都很高,雍正便是其中之一。

这幅现藏于伪满皇宫博物院的雍正御笔行草书扇面,所用纸张为金笺纸,拓在一张云龙纹淡黄色丝绢上,整幅扇面洋溢着雍容高华的皇家富贵之气。

扇面用行草书写:“瑞鸭烟浓,晓来弦管。

声在晴空,却退寒威,招回春色,满苑香风。

多时人在瑶宫。

记千载、今朝庆逢。

满捧瑶觞,芝兰丛里,锦绣光中。

”扇面半径29.7厘米,夹角112度,正文共五十字,分别以六字、两字、一字分行,交错排列,布局得当。

扇面引首章为朱文篆书长方章“为君难”,落款为“右词柳梢青”,右起一行书“雍正御笔录”;并钤盖两枚方章,上为白文篆书方章“朝乾夕惕”,下为朱文篆书方章“雍正宸翰”。

此扇面原是罗继祖先生的家藏,因其特殊的家世背景,这里不免要赘述一二。

罗继祖先生自幼与祖父罗振玉一起生活。

对于罗振玉,我们并不陌生,他是中国近代金石学家、甲骨文学家、文物收藏家,曾任清廷学部参事及京师大学堂农科监督。

1911年辛亥革命爆发后,罗振玉携眷逃亡日本京都,1919年春回国。

1924年他应逊帝溥仪所召,入值南书房,同年11月,清室小朝廷被冯玉祥驱逐出紫禁城,他与陈宝琛将溥仪偷送到日本使馆。

1925年,又陪同溥仪秘密迁至天津日本租界内的张园,为此树立了他在溥仪身边功臣的地位。

罗振玉对文物收藏极为喜好。

受祖父罗振玉的影响和教导,罗继祖先生也精通文史,在文献学和东北史研究方面有突出贡献。

因其祖父罗振玉和溥仪在特定的历史时代那种特殊的关系,1986年,罗继祖先生将家藏的十余件珍贵书画捐赠给伪满皇宫博物院,这幅雍正御笔行草书扇面便在其中。

雍正,爱新觉罗·胤稹,是清史上极具争议,也最富传奇色彩的一位皇帝。

在执政的13年里,他把大部分的精力都投入到了治理国家的政务之中,书法作品数量远不及康熙和乾隆,但也因此更显珍贵。

与康熙的清丽洒脱、乾隆的圆润甜丽相比,雍正的书法更加刚劲放达,字体舒展,意趣表达更为自然。

翁方纲篆书七言对联

翁方纲(1733-1818),字正岩,号矩堂,又号苏斋,浙江仁和人。

清代著名书法家、文学家、文献学家。

他与刘墉、梁同书、王文治并称“清代四大书家”,尤以篆书名重一时。

翁方纲篆书特点鲜明,他在继承传统的基础上,独树一帜。

他的篆书结构严谨,笔画圆润,姿态优美。

他擅长运用曲线之美,使字体富有韵律感。

同时,翁方纲注重字形的规范化,力求形神兼备。

在这幅作品中,翁方纲创作了一幅篆书七言对联。

上联为“泉声咽危石”,下联为“树姿仰古云”。

整幅作品布局合理,字迹工整,展现出浓厚的书卷气息。

对联内容寓意高远,给人以启迪。

具体来看,上联“泉声咽危石”,以泉水流动为主题,寓意人生不屈不挠,勇往直前。

下联“树姿仰古云”,以古树仰望天空为意象,表达出对古代文化的敬仰之情。

此联意蕴丰富,既表现了作者对自然的热爱,又抒发了其对传统文化的尊崇。

这幅翁方纲篆书七言对联具有较高的艺术价值和收藏价值。

首先,翁方纲作为清代四大书家之一,其作品本身就具有很高的艺术地位。

其次,这幅对联字迹优美,内容寓意深刻,具有很强的观赏性和实用性。

最后,篆书作为一种古老的书法形式,其作品在市场上的需求逐年上升,因此具有较高的收藏价值。

总之,翁方纲篆书七言对联是一幅具有较高艺术价值和收藏价值的佳作。

它不仅展现了翁方纲独特的篆书风格,还传递出了一种深邃的哲理。

高甬春

号品魏堂。

1972年生于杭州,

1997年毕业于中国美术学院。

高甬春任杭州青少年索,敢于借鉴各方的营养,大

胆尝试各种创作,令他每天都

感到很新鲜。

在他的作品中有

很多学习的体验,临宋人小品、

摹历代名帖,通过他的精心设

计,往往让人耳目一新。

他喜欢写密密麻麻的小楷,

喜欢画工整的扇面,自认为花

工夫的事最能耐得住寂寞,因

而不厌其烦地写呀画呀,挑灯

夜战,眼镜片虽然厚了,但看

着笔下的墨迹,再看看天上的

星星,他窃喜地认为:别人怕

麻烦的事我一直在做,成功也就一半了。

高甬春说:“‘屡战屡败,屡败屡战’,这是一种精神!学艺的过程中会有挫折,但要不言放弃,虽然可能是失败为多,但每一次尝试和努力都让我的书画水平提高了一大步。

” 除了不言放弃,学艺更要善于

动脑,会动脑的人就是能把一件平常的事做得有始有终,有声有色,这样即使在水盆里划船,也有乘风破浪的气魄。

①

②

③

④

⑤

⑥

① 《放鹤》

② 《悠然》

③ 《双梅傲骨》

④ 《天朗气清》(毛笔书法)

⑤ 《小孤山》

⑥ 《回眸》。

清代王墉书法

清代王墉(1649年-1715年),字薮谷,号寒松,江苏南京人。

他是清初官场名士,同时也是一位著名的书法家。

王墉擅长隶书和楷书,他的书法风格继承了明代大书法家董其昌的传统,注重笔力雄健、结构严谨,同时又融入了自己的个人风格。

他的书法作品端庄秀丽,字形工整,线条流畅,给人以力量和美感。

王墉的书法作品在当时备受赞赏,他被认为是清代书法的代表之一。

同时,他还注重书法的研究和理论,著有《玉函山房论法帖》一书,对后世书法研究有着深远影响。

王墉的书法作品流传广泛,至今仍有许多收藏家珍藏他的作品。

他的书法影响了后世的许多书法家,被誉为清代书法的宗师。