原子结构与元素的性质讲课稿

- 格式:ppt

- 大小:2.82 MB

- 文档页数:2

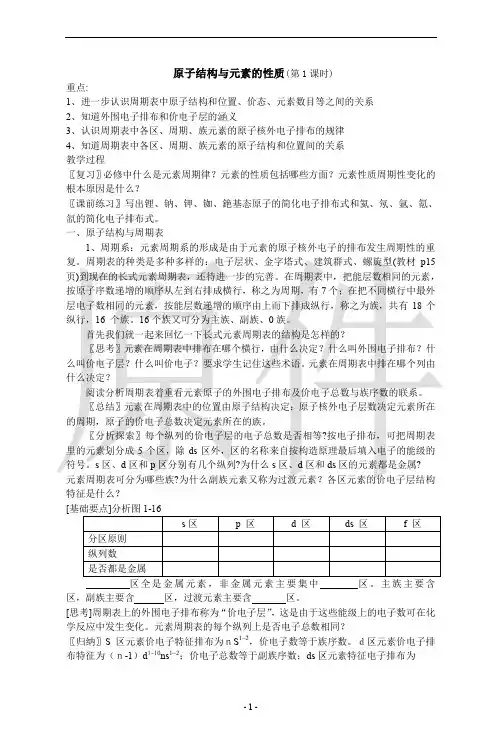

原子结构与元素的性质(第1课时)重点:1、进一步认识周期表中原子结构和位置、价态、元素数目等之间的关系2、知道外围电子排布和价电子层的涵义3、认识周期表中各区、周期、族元素的原子核外电子排布的规律4、知道周期表中各区、周期、族元素的原子结构和位置间的关系教学过程〖复习〗必修中什么是元素周期律?元素的性质包括哪些方面?元素性质周期性变化的根本原因是什么?〖课前练习〗写出锂、钠、钾、铷、銫基态原子的简化电子排布式和氦、氖、氩、氪、氙的简化电子排布式。

一、原子结构与周期表1、周期系:元素周期系的形成是由于元素的原子核外屯子的排布发生周期性的重复。

周期表的种类是多种多样的:电子层状、金字塔式、建筑群式、螺旋型(教材p15页)到现在的长式元素周期表,还待进一步的完善。

在周期表中,把能层数相同的元素,按原子序数递增的顺序从左到右排成横行,称之为周期,有7个;在把不同横行中最外层电子数相同的元素,按能层数递增的顺序由上而下排成纵行,称之为族,共有18个纵行,16 个族。

16个族又可分为主族、副族、0族。

首先我们就一起来回忆一下长式元素周期表的结构是怎样的?〖思考〗元素在周期表中排布在哪个横行,由什么决定?什么叫外围电子排布?什么叫价电子层?什么叫价电子?要求学生记住这些术语。

元素在周期表中排在哪个列由什么决定?阅读分析周期表着重看元素原子的外围电子排布及价电子总数与族序数的联系。

〖总结〗元素在周期表中的位置由原子结构决定:原子核外电子层数决定元素所在的周期,原子的价电子总数决定元素所在的族。

〖分析探索〗每个纵列的价电子层的电子总数是否相等?按电子排布,可把周期表里的元素划分成5个区,除ds区外,区的名称来自按构造原理最后填入电子的能级的符号。

s区、d区和p区分别有几个纵列?为什么s区、d区和ds区的元素都是金属?元素周期表可分为哪些族?为什么副族元素又称为过渡元素?各区元素的价电子层结构特征是什么?[区全是金属元素,非金属元素主要集中区。

![原子结构与元素的性质教案[五篇范文]](https://uimg.taocdn.com/9fe39a2ae97101f69e3143323968011ca300f782.webp)

原子结构与元素的性质教案[五篇范文]第一篇:原子结构与元素的性质教案原子结构与元素的性质教案教学目标:1、知识与技能:初步掌握元素的性质与原子结构的关系、初步学会总结元素的性质递变规律的能力。

2、过程与方法:自主学习、归纳总结同主族元素的性质;自主探究元素性质与原子结构关系以及同主族性质递变规律。

3、情感态度与价值观:逐步养成勤于思考,勇于探究的科学品质,培养理论联系实际的科学观念和科学态度;树立事物变化是量变引起质变的辨证唯物主义观点。

教学重点、难点:元素周期表中同主族元素性质与原子结构的关系、及同主族元素性质的递变规律。

教学方法:引导——探究——实验。

教学过程:[引入] 元素周期中,为什么把Li、Na、K等元素编在一个族呢?它们的原子结构和性质有什么联系呢?请同学们打开课本第5页,填写第5页的表格,探究碱金属的原子结构。

[投影] 课本第五页表格[板书]1、碱金属元素(1)原子结构[ 师 ] 你能发现碱金属元素原子结构的共同和不同之处吗?[ 生 ] 讨论总结①原子的最外层电子数相同,一个电子;②原子的电子层数逐渐增多;③原子的核电荷数逐渐增多;④原子半径逐渐增大。

[过渡] 我们已经知道碱金属元素原子结构上有相似和不同,那么它们的性质如何呢?是否也有相似和不同呢?[演示] 演示钾与氧气的反应。

[学生] 观察现象,并对比钠与氧气反应的现象。

[总结] ①都熔化成银(银白)色小球,但钾先燃烧;②颜色不同;③钠、钾都易和氧气反应,钾比钠反应剧烈,钾更易与氧气反应。

[演示] 演示钾与水反应的实验[学生] 对比钠、钾和H2O反应,现象有哪些相似和不同?得出怎样的结论?[总结] 浮、熔、游、响、红;K轻微爆炸;钠、钾都易和水反应,钾比钠反应剧烈。

[思考] 通过实验我们知道钠和钾都能和O2、H2O等反应,在反应中Na、K失电子表示出还原性,但钾更易发生反应。

碱金属性质为什么会相似呢?又为什么有不同呢?你认为元素的性质与它们的原子结构有关系吗?[讨论板书](2)化学性质①碱金属元素原子的最外层电子数相同、均为一个电子,它们化学性质相似;②它们都能与O2等非金属单质及水反应,产物中均显+1价。

《原子结构与元素的性质》讲义一、原子结构原子是化学变化中的最小粒子,但原子本身也具有复杂的结构。

原子由原子核和核外电子构成,原子核又由质子和中子组成。

质子带正电荷,中子不带电,电子带负电荷。

原子中质子数等于电子数,因此整个原子呈电中性。

原子核的体积很小,但却集中了原子的绝大部分质量。

核外电子在原子核外的空间里做高速运动。

电子在核外的运动状态并不是随意的,而是具有特定的分层排布规律。

我们可以用电子层来描述电子的运动区域,分别称为 K、L、M、N 等层。

电子在不同的电子层上具有不同的能量。

离原子核越近的电子层,电子的能量越低;离原子核越远的电子层,电子的能量越高。

二、原子核外电子排布电子在原子核外的排布遵循一定的规律。

首先,各电子层最多容纳的电子数为2n²个(n 为电子层数)。

例如,第一层最多容纳2 个电子,第二层最多容纳 8 个电子。

其次,最外层电子数不超过 8 个(当 K 层为最外层时,电子数不超过 2 个)。

原子为了达到稳定结构,会通过得失电子或形成共用电子对的方式来使最外层电子数达到 8 个(或 2 个)的稳定结构。

这种电子的得失或共用电子对的形成,决定了原子的化学性质。

例如,钠原子的核外电子排布为 2、8、1,最外层只有 1 个电子,容易失去这个电子形成带正电荷的钠离子;而氯原子的核外电子排布为 2、8、7,最外层有 7 个电子,容易得到 1 个电子形成带负电荷的氯离子。

三、元素周期表元素周期表是化学中非常重要的工具,它按照原子序数递增的顺序排列元素,同时将具有相似化学性质的元素放在同一纵行。

周期表共有 7 个横行,称为周期;18 个纵行,称为族。

同一周期的元素,电子层数相同,从左到右原子序数递增,原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。

同一主族的元素,最外层电子数相同,从上到下电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱。

元素周期表中的元素性质呈现周期性的变化规律,这与原子结构的周期性变化密切相关。

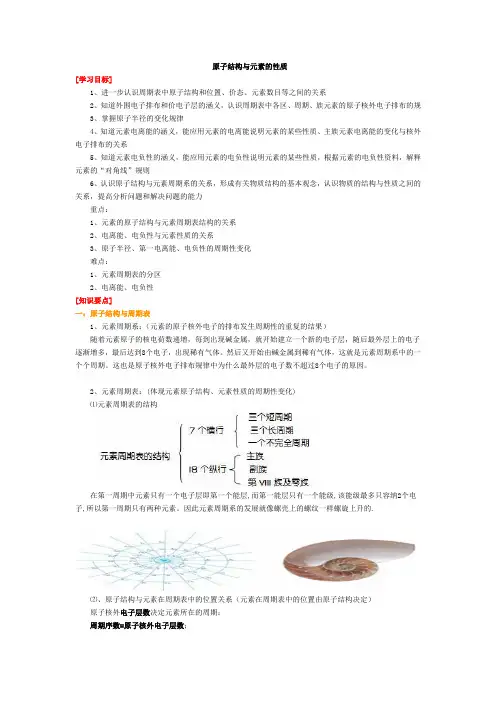

原子结构与元素的性质[学习目标]1、进一步认识周期表中原子结构和位置、价态、元素数目等之间的关系2、知道外围电子排布和价电子层的涵义,认识周期表中各区、周期、族元素的原子核外电子排布的规3、掌握原子半径的变化规律4、知道元素电离能的涵义,能应用元素的电离能说明元素的某些性质、主族元素电离能的变化与核外电子排布的关系5、知道元素电负性的涵义,能应用元素的电负性说明元素的某些性质,根据元素的电负性资料,解释元素的“对角线”规则6、认识原子结构与元素周期系的关系,形成有关物质结构的基本观念,认识物质的结构与性质之间的关系,提高分析问题和解决问题的能力重点:1、元素的原子结构与元素周期表结构的关系2、电离能、电负性与元素性质的关系3、原子半径、第一电离能、电负性的周期性变化难点:1、元素周期表的分区2、电离能、电负性[知识要点]一:原子结构与周期表1、元素周期系:(元素的原子核外电子的排布发生周期性的重复的结果)随着元素原子的核电荷数递增,每到出现碱金属,就开始建立一个新的电子层,随后最外层上的电子逐渐增多,最后达到8个电子,出现稀有气体。

然后又开始由碱金属到稀有气体,这就是元素周期系中的一个个周期。

这也是原子核外电子排布规律中为什么最外层的电子数不超过8个电子的原因。

2、元素周期表:(体现元素原子结构、元素性质的周期性变化)⑴元素周期表的结构在第一周期中元素只有一个电子层即第一个能层,而第一能层只有一个能级,该能级最多只容纳2个电子,所以第一周期只有两种元素。

因此元素周期系的发展就像螺壳上的螺纹一样螺旋上升的.⑵、原子结构与元素在周期表中的位置关系(元素在周期表中的位置由原子结构决定)原子核外电子层数决定元素所在的周期:周期序数=原子核外电子层数;原子的价电子总数决定元素所在的族,周期表上的外围电子排布称为“价电子层”,这是由于这些能级上的电子数可在化学反应中发生变化,“价电子”即与元素化合价有关的电子,元素周期表的每个纵列的价电子层上电子总数相同,对于主族元素,价电子指的就是最外层电子,所以主族元素其族序数=价电子数=最外层电子数。

第一章原子结构与性质第二节原子结构与元素的性质1.2.1原子结构与元素周期表本节内容分为两部分:第一部分在复习原子结构及元素周期表相关知识的基础上,从原子核外电子排布的特点出发,结合元素周期表进一步探究元素在周期表中的位置与原子结构的关系。

第二部分在复习元素的核外电子排布、元素的主要化合价、元素的金属性与非金属性周期性变化的基础上,进一步从原子半径、电离能以及电负性等方面探究元素性质的周期性变化规律。

教学过程中应注意帮助学生根据元素原子核外电子排布特点,以及从原子半径、电离能及电负性等方面加深对元素周期律、元素周期表及元素“位一构一性”三者关系的理解。

教学重点:原子核外电子排布与元素周期表分区的关系教学难点:原子核外电子排布与元素周期表分区的关系多媒体调试、讲义分发【导入新课】现代化学的元素周期律是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首先创造的,他将当时已知的63种元素依相对原子质量大小并以表的形式排列,把有相似化学性质的元素放在同一列,制成元素周期表的雏形。

经过多年修订后才成为当代的周期表。

在化学教科书和字典中,都附有一张“元素周期表(英文:the periodic table of elements)”。

这张表揭示了物质世界的秘密,把一些看来似乎互不相关的元素统一起来,组成了一个完整的自然体系。

它的发明,是近代化学史上的一个创举,对于促进化学的发展,起了巨大的作用。

【新课讲授】一、元素周期律元素周期系元素周期表1.概念辨析(1)元素周期系:元素性质随元素原子的核电荷数递增发生周期性递变(2)元素周期系:元素按原子核电荷数递增排列的序列(3)元素周期表的发展历程元素周期系只有一个,元素周期表多种多样第一张周期表——门捷列夫周期表。

门捷列夫周期表最重要的特征是从第四周期开始每个周期截成两截,第1~7族分主副族,第八族称为过渡元素。

主副族和第八族的概念使用至今,但过渡元素的概念不同了。

第二节原子结构与元素的性质一、元素周期律、元素周期系和元素周期表1.元素周期律:元素性质随着原子核电荷数递增发生周期性的递变。

2.元素周期系:按其原子核电荷数递增排列的序列称为元素周期系。

这个序列中的元素性质随着核电荷数递增发生周期性重复。

3.元素周期表:呈现元素周期系的表格。

【注】元素周期系只有一个,元素周期表多种多样。

二、构造原理与元素周期表1.核外电子排布与周期的划分(1)电子排布与周期划分的本质联系根据构造原理得出的核外电子排布可以解释元素周期系中每个周期的元素数。

第一周期从1s1开始,以1s2结束,只有两种元素。

其余各周期总是从n s能级开始,以n p结束,而从n s能级开始以n p结束递增的核电荷数(或电子数)就等于每个周期里的元素数。

(2)规律:①周期序数=电子层数。

②本周期包含的元素种数=对应能级组所含原子轨道数的2倍=对应能级组最多容纳的电子数。

2.核外电子排布与族的划分(1)划分依据:取决于原子的价电子数目和价层电子排布。

(2)特点:同族元素的价电子数目和价层电子排布相同。

(3)规律①对主族元素,同主族元素原子的价层电子排布完全相同,价层电子全部排布在n s 或n s 、n p 轨道上(见下表)。

价层电子数 = 族序数。

③稀有气体元素:价电子排布为n s2n p6(He除外)。

三、元素周期表1.元素周期表的结构2.元素周期表的分区(1)根据核外电子排布根据核外电子排布式中最后填入电子的能级符号可把周期表里的元素划分成4个区:s区、p区、d区和f区(除ΙB、ⅡB族外。

)(2)根据元素金属性与非金属性①金属元素和非金属元素的分界线为沿B、Si、As、Te、At与Al、Ge、Sb、Po之间所画的一条连线,非金属性较强的元素处于元素周期表的右上角位置,金属性较强的元素处于元素周期表的左下角位置。

②处于d区、ds区和f区的元素全部是金属元素。

s区的元素除氢外,也全部是金属元素。

【注】p区元素价电子不都是n s2n p1~6,如He元素的价电子为2s2。

《原子结构与元素的性质》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《原子结构与元素的性质》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《原子结构与元素的性质》是高中化学选修 3 物质结构与性质模块的重要内容。

本节课是在学生已经学习了原子结构、元素周期表等知识的基础上,进一步深入探讨原子结构与元素性质之间的关系。

通过本节课的学习,学生将能够从原子结构的角度理解元素性质的周期性变化规律,为后续学习元素周期律和化学键等知识奠定基础。

教材首先介绍了原子结构的基本概念,包括原子核、电子层、能级、能层等,然后通过对元素周期表的分析,引导学生探究原子结构与元素周期表中位置的关系,以及原子结构对元素性质(如原子半径、电离能、电负性等)的影响。

教材内容注重知识的系统性和逻辑性,同时也注重培养学生的思维能力和探究精神。

二、学情分析学生在必修 2 中已经学习了元素周期表和元素周期律的初步知识,对原子结构和元素性质有了一定的了解。

但是,对于原子结构的微观概念以及原子结构与元素性质之间的内在联系,学生的理解还比较模糊。

此外,学生的抽象思维能力和逻辑推理能力还有待进一步提高。

因此,在教学过程中,需要通过直观的模型、图表和实例,帮助学生理解抽象的概念,引导学生进行分析和推理,培养学生的思维能力。

三、教学目标1、知识与技能目标(1)了解原子结构的基本概念,如原子核、电子层、能级、能层等。

(2)理解原子结构与元素周期表中位置的关系。

(3)掌握原子半径、电离能、电负性等元素性质的变化规律,并能够从原子结构的角度进行解释。

2、过程与方法目标(1)通过对原子结构和元素性质的分析,培养学生的抽象思维能力和逻辑推理能力。

(2)通过探究活动,培养学生的实验设计能力和合作学习能力。

3、情感态度与价值观目标(1)激发学生对化学的兴趣,培养学生的科学探究精神。