教会女子大学与民国时期女子高等教育的缘起_2090

- 格式:doc

- 大小:15.50 KB

- 文档页数:5

妇女研究论丛CollectionofWomen’sStudiesMarch.2006No.2Ser.No.712006年3月第2期总第71期“五四”运动之前的中国,所有国立、私立大学之门均对女性关闭,中国女子高等教育之门,是由华北协和女大、金陵女子大学和华南女子大学这三所教会女子大学开启的,因此教会女大在某种意义上被视为女子高等教育的先驱。

“金陵女子大学”(以下简称金陵女大)成立于1915年9月,尽管就女子大学创立的先后而言,她不是中国第一,但因其办学规模和海内外影响,被誉为“近代教育史上影响最大,办学最具特色”的教会女子大学。

[1](P4)金陵女大1919级第一届5个毕业生,亦为中国本土授予的第一批女学士。

所以本文将金陵女大作为一个个案,分析民国时期女子高等教育发展与性别相关的议题。

一、女子高等教育的目标和宗旨民国初年,女子中小学教育呈现繁荣景象,教会女子大学成为女子高等教育一个突破口,但传统保守观念仍然十分顽固,反对发展女子高等教育的大有人在。

他们认为“女子所受的教育,只要能做贤妻(家政)良母(育子)就够了”,完全没有必要让女子接受高等教育。

女子若是“和男子一样去研究高深的学问”,“她们就要好高骛远,不肯去担那些琐碎的家政,和那些烦难的育儿事实了。

”[2](P184)即使是官方,所持见解实际与上述保守派观点无异。

如当时的教育总长汤化龙就公开说,民国以来主张开放女禁、提倡男女同权等议论,不过是“一时风潮所驱”,“对于女子教育之方针,则在使其将来足为良妻贤母,可以维持家庭而已。

”[3]政府对女子高等教育的消极态度,使得女子高等教育在拓荒阶段步履维艰。

金陵女大第一届学生只招到9个,但这不妨碍她抱有“为中国女子提供最好的教育”(吴贻芳语)[4]的雄心。

这可从金陵女大的课程设置、学校培养目标等方面体现出来。

1.课程设置:对女子而言什么是最好的教育建校初期的金陵女大,第一目标就是使女子教育“标准化”。

所谓标准化即以英美的现代教育为参民国时期女子高等教育的性别议题———以金陵女子大学为个案作者简介:金一虹(1947-),女,南京师范大学金陵女子学院教授。

中国女性高等教育发展的历史、现状与问题中国女性高等教育发展的历史、现状与问题近年来,随着社会进步和性别平等意识不断提升,中国女性高等教育的发展取得了长足的进步。

然而,这个进步的背后也存在着一系列问题和挑战。

本文将从历史、现状和问题三个方面展开分析,探讨中国女性高等教育的发展现状及其所面临的问题。

一、历史中国女性高等教育的历史可以追溯到20世纪初。

在清朝末年,中国的新式教育起步,尽管女性教育受到了传统观念和国家政策的限制,但一些女性学校相继成立,为中国的女性教育打下了基础。

1912年中华民国成立后,政府开始重视并推动妇女教育。

1920年代至1950年代,中国女子大学逐渐崛起,为女性提供了接受高等教育的机会。

1949年新中国成立后,高等教育得到了更加广泛的发展,女性的高等教育也取得了重大突破。

例如,1952年中国人民政治协商会议第一届全体会议通过了《妇女的解放》,明确提出要“发展妇女教育,提高妇女文化水平”,这为女性高等教育的发展指明了方向。

20世纪80年代以来,中国女性高等教育得到了更为迅猛的增长,女性留学生人数也在不断增加。

二、现状当前,中国女性高等教育发展取得了巨大的成就。

根据统计数据显示,女性高等教育的普及率不断攀升,已经超过了男性高等教育的普及率。

在中国大学校园中,女生的比例逐年增加。

女性学生人数正逐渐超过男性,尤其是在文科、社会科学、文学等领域。

此外,中国女性在高等教育中的表现也越来越优秀。

女学生在学业成绩和综合素质方面不断取得突出的表现,并且在科学研究和学术领域也有着重要的贡献。

越来越多的女性担任教授、研究员和学院院长等职位,为中国社会的进步和科技创新做出了不可忽视的贡献。

三、问题虽然中国女性高等教育取得了长足的发展,但依然面临一些问题和挑战。

首先,性别不平等仍然存在。

一方面,一些传统观念对女性的高等教育持保留态度,认为女性的家庭责任和婚嫁更重要,这限制了女性高等教育的发展。

另一方面,一些女性由于社会压力和家庭原因,无法充分发挥自己的潜力,导致辍学或不能持续追求更高学历。

教会大学在中国近代高等教育建设中的地位作者:靳培培来源:《学园》2013年第18期【摘要】教会大学在中国的产生、发展和消亡历经七十余年,是中国近代高等教育的组成部分。

教会大学在革新中国高等教育理念、扩展高等教育领域、完善高等教育体系以及输入现代西方学位制度等方面有深远影响,推动了中国近代高等教育的建设和发展。

【关键词】教会大学高等教育地位【中图分类号】G649.29 【文献标识码】A 【文章编号】1674-4810(2013)18-0016-02一中国近代教会大学的发展阶段1.教会大学的孕育和产生早在18世纪末期,西方传教士已开始踏入中国传播教义,直到19世纪末,教会从早期忽视教育的传教活动转向在华传教政策的全面调整。

中国晚清封建制度腐朽不堪,西方列强与晚清政府签订了一系列不平等条约,为西方在中国传教及开展教育事业提供了通行证。

中国传统教育的腐朽没落和科举制度革废为西方教会组织在中国办大学创造了契机,也正好迎合了近代中国对西学的需求。

西方传教士对高等教育传教作用的设想与肯定,最终促成教会大学在中国的诞生。

1890年举办的基督教在华传教士大会指出,“一个受高等教育的人是一支燃着的蜡烛,别的人就要跟着他的光走。

……使他们能胜过中国的士大夫,因而能取得士大夫阶级所占的统治地位。

”随着外国传教士在中国传教事业的探索与发展,逐渐出现了专门从事教育职业的传教士。

“对中国教会大学来说,19世纪是一个开端的时代,……学校常常自命为大学,尽管学校里很少甚至没有学生在攻读大学课程。

学习没有程度之分,在学校里的多数学生、老师和课程既没有大学的气氛,也没有大学的学术标准。

”在此背景下,一批由西方传教士创办的教会大学在中国应运而生。

2.教会大学的发展与巩固20世纪前20年是中国教会大学的快速发展期,呈现出合并化、专业化、系统化的特点。

这一时期,教会大学为寻求自身发展和获取各方承认,纷纷在西方政府和大学申请立案,同时努力加强学校师资建设,提高人才培养质量,获得了较高的社会声誉。

试析教会大学对近代中国高等教育的积极影响教会大学作为近代中国一个特殊的高等教育机构,在中国存在和发展近60年,其多舛的命运,是非功过的评说,反映了时代的变迁。

长期以来,人们认为教会大学与西方殖民侵略势力有着千丝万缕的关系,从而忽略了其积极影响的一面,对其评价明显失之公正。

本人认为,教会大学作为一种外来文化其对近代中国高等教育的发展产生了积极的影响,其历史贡献是应当给予充分肯定的。

标签:教会大学;高等教育;积极影响教会大学是指19世纪末20世纪初,与教会有关的机构、组织或个人,根据其需要,凭借不平等条约,在华开办的高等教育机构。

教会大学从19世纪末在中国产生,到20世纪50年代全国大专院校院系大调整时退出中国历史舞台,在中国存在和发展了近60年的时间。

因为教会大学与西方殖民侵略势力有着千丝万缕的关系,故在其存在的半个多世纪里,受到的评价也是褒贬不一,毁誉参半。

近年来,学术界对教会大学从多个角度探求,研究更加深入、透彻,也从过去的对它全盘否定,到逐渐肯定其积极作用。

本文认为,教会大学扩大了近代中国高等教育的对象,丰富了高等教育内涵,促进了高等教育的多元化,拓展了高等教育的职能,对中国的高等教育产生了积极而重要的影响。

一教会大学开创了女子高等教育的先河,扩大了高等教育的对象。

长期以来,中国传统观念要求女性只需在家庭中接受“三从四德”的教诲,此外不需要她们再有所知、有所求,更谈不上接受高等教育这些问题。

然而,教会大学冲击了女子教育的传统观念,开创了女子高等教育的先河,把女子列为教育的对象,为女子争取受教育权提供了重要的平台,做出了一定的贡献。

教会大学招收女子作为高等教育的对象,从形式上来说一般有两种,单独设置的教会女子大学、男女同校的教会大学。

其中第一种形式又可以分为由中学发展而来的教会女子大学和直接创办的教会女子大学两种。

成立于1905年的华北协和女子大学和成立于1908年的福州华南女子文理学院,都是由教会中学发展而来的。

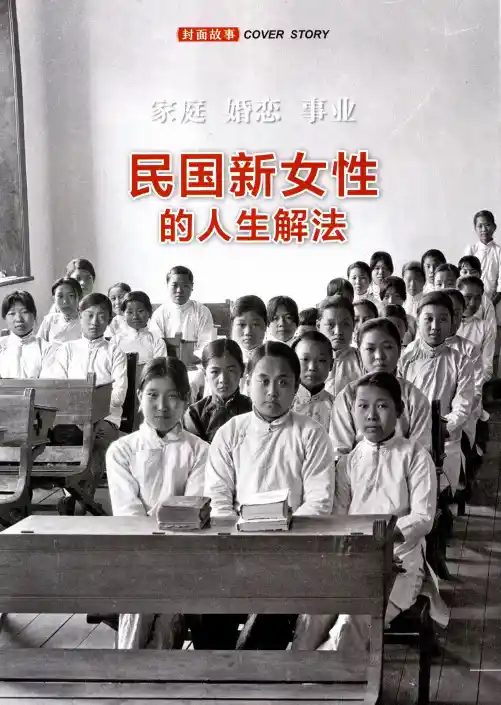

/民国初年北京的女子住宿学校中,学生正在课堂上接受教育,由美国社会学家西德尼•甘博(Sidney D.Gamble)摄于49仃年至1919年间回首百年,中国女性有两次“遭遇解放”,第一次是“五四”新文化运动的浪潮里在男性先驱者们的疾呼呐喊中被“启蒙”、被“解放”;第二次是新中国成立后在“男女平等”“婚姻自由”的法律制度保障中被“解救”、被“解放”。

从“父母之命、媒妁之言”到“自由恋爱、婚姻自主”之间横亘着上千年的历史文化积淀,但这距离似乎又在“五四”的“精神解放”中一夜跨过了,在新中国成立后的“人身解放”中一夕消弭了。

然而,制度可以提供保障,观念的进步却不可一蹴而就,浮出历史地表不过百余年的中国新女性走过的是一条更为崎岖、艰险的道路,她们既要与男性共同承载民族家国的命运,又要独自探索女性心灵的成长。

COVER STORY书山有路前仆后继教育“启蒙运动”:民国新女性的诞生文I 李响r j 起晚清女子,我们会想到缠扌宅足,卑怯,空洞的双眼;提J 人二到民国女子,我们想到的是 旗袍洋装,干练知性,自信明亮的眼 神。

从晚清到民国,大概是中国女性 形象转变最剧烈的时代。

究其根源, 让女性脱胎换骨的“神药”很大程度上 是教育和学识。

据清末《警钟时报》记载,创办于1904年的浙江黄岩女校有种“奇效”,女孩在这“受半年教育,即能脱去弱虫奴隶态度,具独立自强气 象”。

教育赋予很多民国女性独特的魅力。

她们与中国历代“才女”气质不同, 这不同在于她们还将所受的教育应用 于社会,实现自身价值。

兴女学,行胎教民国女性之魅力还要追溯到晚清以来女子教育的厚积薄发。

教会女学随教会进入中国,为帷 幔重重的闺阁照入一线天光。

中国大 陆出现的第一家女学为19世纪30年 代美国公理会传教士在广东所建,此 后直至20世纪后半叶,教会都是兴办 女学的主力军。

女学也成为晚清华洋 冲突的关键矛盾点之一。

女子有才、 女子抛头露面甚至上体育课,无一不 与保守价值观相悖,乡间时常有女学 遭到举报和抗议。

试析民国时期女子高等教育的特点及影响自鸦片战争后,西方的近代科学技术、政治理论、价值观念不断渗入中国。

女子基础教育随之兴起,到民国时期发展女子高等教育的条件成熟,近代中国女子高等教育得以发展。

民国时期女子高等教育有着它自身的特点和影响。

女子通过接受高等教育促进了平等意识的觉醒,她们认识到了自身存在的社会价值,不再把自己的活动范围局限于家庭,更多的是通过从事社会职业来实现理想,提高妇女社会地位,推动中国妇女解放的历史进程。

标签:民国时期;女子高等教育;影响[在中国近代教育史上,女子师范教育归属于一个特殊的教育形态。

鸦片战争后,外国传教士为了方便传教,在中国创办了许多教会女子学校,民间女校也纷纷出现,从而促使近代女子师范教育制度的正式确立。

女子师范教育制度在民国时期得到进一步发展并完善。

民国时期女子高等教育有着它自身的特点和影响。

一、民国时期女子高等教育的特点(一)男女同校学习与民国之前相比,此时女子接受高等教育除了教会创办的高等学校外,还通过男女同学方式得以实现。

男女同学一词,最早出现在美国。

男女同校学习是教育民主化的产物,是近代教育的结果。

1906年6月,上海《申报》已展开对这个问题的讨论。

1911年,学部已经规定了男女同学办法,但因辛亥革命的发生而没来得及实施。

1912年,蔡元培主持制定壬子·癸丑学制,规定小学男女同学,高小以上依然分校。

1915年,《国民学校令》规定:只允许小学一、二年级男女同校学习,三年级以上男女只能同校不能同班。

1919年准高小男女同学,1920年之后推及全国。

五四运动前,小学男女同学已成风气,高等学校相对于其他教育形式而言,男女同学实现的也算较早。

在高等学校是男女分设的,男性大学向来是不招收女生的。

1919年5月,甘肃女青年邓春兰写信给蔡元培,要求北京大学能够招收女生,实行男女同学。

但五四运动正值高潮期,蔡元培辞职离开了北京大学,邓春兰的愿望未能实现。

9月,蔡元培返京恢复北京大学校长职位后,明确表示同意女生入学。

民国时期的女子教育研究民国时期是我国近代历史上一个重要的时期,女子教育在这个时期得到了广泛的关注和发展。

女子教育的出现和发展,与当时社会的变化和对教育的需求密不可分。

本文将从民国时期的社会背景、女性教育运动的历史以及女子教育的现状等方面入手,探讨在民国时期女子教育的兴起和发展,并对其历史意义进行剖析。

一、民国时期的社会背景19世纪末20世纪初,中国的社会发生了巨大的变革。

不断的战争和外侵造成了中国社会的动荡,随之而来的是封建社会的瓦解和现代化的推进。

在这一时期,社会上的各种力量都在积极寻求解决当时社会问题的途径,其中一个方向便是教育的改革。

由于封建传统观念的影响,教育一直处于被动状态,最为明显的便是女子教育的落后和缺失。

在这个时期,女性的社会地位和教育机会都极为有限,女性往往在家中忙碌于家务事务之中,而与社会的发展和进步相脱离。

教育是国家富强和民族繁荣的重要保障,因此,对于女子教育的改革和发展时刻关注着整个国家和社会的各个层面。

同时,教育问题也成为了民国时期政治和社会改革的重要议题。

二、女性教育运动的历史20世纪初,中国女性主义者开始积极参与女子教育的运动,呼吁加强女子教育,增加女子从事知识性工作的机会。

1911年,辛亥革命的胜利打开了教育改革的大门,即将诞生的民国政府很快就开始了教育改革。

民国初期,各地相继创办女子学校和女子大学,标志着女子教育的逐步兴起。

同时,各种女子教育的组织也迅速崛起。

1912年,清华女子师范学校成立,恶劣的战争环境造成了校舍的老化和设施的破损,但这个时期的学校师资不错,并且出现了很多优秀的毕业生。

1919年,女权主义者宋庆龄创立了妇女教育研究会,更加突出了女性教育的意义。

在其他城市,也相继成立了各种女子学校和教育组织,为女子教育奠定了坚实的基础。

三、女子教育的现状在民国时期,女子教育呈现出了多样性和复杂性的特点。

一方面,女子教育的范围在不断扩大,出现了不少女子大学和普通女子高等师范学校;另一方面,由于诸多因素的制约,女子教育还存在很多问题,如普及率低、教学设备落后、师资不足等。

我国女子高校百年发展历程的回顾[摘要]女子高校在我国的百年历程,可分为兴起、发展、中断、新生四个阶段,各阶段都有自身的特点,留下了丰富的经验和教训。

文章系统梳理了女子高校的发展历程,认真总结其办学经验和教训,继承与发扬其优良传统,对于今天女子高校发展有所借鉴。

[关键词]女子高校发展历程回顾在我国近现代高等教育史上,女子高校是一个内蕴深厚的历史符号。

从1905年首开先河到1952年退出历史舞台,女子高校历尽艰辛、负重前行,女性教育传统薪火相传,孕育了一批享有盛誉的女子大学。

改革开放后,女子高校应运而生、重显生机,尤其是20世纪头十年,先后诞生了3所独立设置的女子本科院校,北有中华女子学院、南有湖南女子学院、东有山东女子学院,成为高教园地中的一道独特风景。

女子高校的独特“身世”和蓬勃之势,引发了人们的广泛关注。

本文从历史的视角,对女子高校的百年历程进行回顾和梳理,认真总结其办学经验和教训,继承与发扬其优良传统,对推动女子高校发展有所借鉴。

一、兴起——清朝末年到“五四”运动(1905~1919年)受“女子无才便是德”的封建文化影响,女性长期被排斥在高等教育机构的门外。

这种状况一直延续到民国初期,1912~1913年民国政府颁布《壬子癸丑学制》,虽有女子学校的规定,但没有明确女子高等教育的地位,大学不设女校,不招女生。

“五四”运动前,84所国立和私立高校,无一女子高校,19921名学生,无一女生。

在特殊的社会背景下,最早出现的女子高校是教会女子大学。

19世纪末20世纪初,教会女子教育在我国迅猛发展,为满足教会女子中学对教师的需求,并为其毕业生提供升学场所,在华西方教会开始筹划设立女子大学。

1905年5月,中华基督教教会在上海召开会议,决定在华北、华南、华中和华西分别筹建一所女子大学,以推动教会女子教育向更高层次发展。

当年,在原有北京贝满女子中学的基础上,创办了华北协和女子大学,这是基督教传教士在中国开办的第一所女子大学,也是中国教育史上的第一所女子高校,开创了中国女子高等教育的先河。

![[我国,女子,高校,其他论文文档]试析我国女子高校百年发展历程的回顾](https://uimg.taocdn.com/173ef0dcba1aa8114531d9b9.webp)

试析我国女子高校百年发展历程的回顾”[论文摘要]女子高校在我国的百年历程,可分为兴起、发展、中断、新生四个阶段,各阶段都有自身的特点,留下了丰富的经验和教训。

文章系统梳理了女子高校的发展历程,认真总结其办学经验和教训,继承与发扬其优良传统,对于今天女子高校发展有所借鉴。

[论文关键词]女子高校发展历程回顾一、兴起——清朝末年到“五四”运动(1905~1919年)在特殊的社会背景下,最早出现的女子高校是教会女子大学。

19世纪末20世纪初,教会女子教育在我国迅猛发展,为满足教会女子中学对教师的需求,并为其毕业生提供升学场所,在华西方教会开始筹划设立女子大学。

1905年5月,中华基督教教会在上海召开会议,决定在华北、华南、华中和华西分别筹建一所女子大学,以推动教会女子教育向更高层次发展。

当年,在原有北京贝满女子中学的基础上,创办了华北协和女子大学,这是基督教传教士在中国开办的第一所女子大学,也是中国教育史上的第一所女子高校,开创了中国女子高等教育的先河。

随后,1907年广州夏葛女子医学院成立,1908年美以美会在福州创办华南女子大学,1915年美国差会在南京创办金陵女子大学。

金陵女子大学一开始即是作为大学创办的,是我国高等教育史上第一所具有完全大学水准的女子高校。

值得一提的是,教会女子大学是与西方殖民主义相伴而来的,带有明显的文化侵略特征,但在当时的中国却为女性接受高等教育开辟了一条蹊径,成为我国女子高校的历史源头。

二、发展——“五四”运动到新中国成立(1919~1949年)第一类是教会女子大学,除华北女子协和大学于1920年并入燕京大学、广州夏葛女子医学院于1936年并入孙逸仙医学院外,1924年美国基督教会创办了上海女子医学院,这是当时上海唯一的女子医学院,在女子医学高等教育领域取得了卓越的成就,1942年因抗战原因而停办。

1937年天主教会在上海创办了震旦女子文理学院,这是天主教会在我国创办的唯一一所女子高校,始终坚守女性高等教育的阵地,在动荡和曲折之中保持基业长青,成为当时教会女子大学的典范。

河北师范大学硕士学位论文清末至民国前期女子职业教育探究姓名:马婉君申请学位级别:硕士专业:教育学原理指导教师:刘虹20090606摘要清末至民国前期是我国女子职业教育的滥觞和初步发展时期。

此时的中国社会正是跌宕起伏、风云变幻的特殊历史时期,政权更替、军阀混战、经济结构变化加剧。

从清末的国开到中华民国建立后吐故纳新,中国的女子职业教育做为连接职业教育和女子教育的纽带,经历了一个从无到有、从极少到有一定规模的发展过程。

教会女学首开女禁,开中国女子教育之先河,大大的促进了女子教育观念的转变和女子职业教育的产生;清末和民初的兴女学热潮,为女子职业教育的兴起和发展提供了一个有利的社会环境;清末的实业教育救国思潮和民国建立后的职业教育思潮,极大的推进了女子职业教育的萌生和发展;再加上清末以来倡导女子经济独立的呼声高涨和女性职业意识不断觉醒,逐步认识到女子除了家庭责任外,还有做为社会一份子的社会责任,这也在客观上要求了女子职业教育的发展。

设立女子职业学校、对女子进行职业教育,使女子学得一技之长,摆脱昔日对男子的依附,养成自立人格,最终成为近代女子解放的重要前提。

本文试图从清末至民国前期女子职业教育兴起和发展的历史背景入手,对这一时期女子职业教育的发展情况、所取得成效与制约因素进行探究,从而认识到女子职业教育对女性社会生活技能的提高、就业范围的扩大,自我意识的觉醒、推动妇女解放进程方面的重大意义;反思出社会的发展、思想观念的更新、创办适合女性特点和女性需要的专业和办学形式对女子职业教育发展的重要作用。

关键词:清末民国前期女子职业教育’.,, 锄,,.毹,,,.锄’ ;, :;,,, . ,,, .’,,,,., , .,:学位论文原创性声明本人所提交的学位论文《清末至民国前期女子职业教育探究》,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的原创性成果。

除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。

试论民国早期女子职业教育发展的原因及启示[论文摘要]21世纪的今天已不再是男尊女卑的时代,时代女性在教育、社会地位及就业等方面已与男子取得了平等的地位。

这一地位的确立有着历史缘由。

早在民国初期,随着职业教育和女子教育的变革和发展,女子职业教育作为两者结合的特殊形式应运而生。

在职业教育发展及职业教育思想的影响下,女子职业教育思想法律化,吸取了清末实业教育的经验,民国早期女子职业教育发展的成果颇丰,为今天女子职业教育的发展和妇女地位的提高提供了重要的启示。

[论文关键词]民国早期女子职业教育启示一、教会女校的建立客观上促进了女子职业教育的发展中国近代意义上的女子教育出现在鸦片战争后,而西方传教士在华宣传西方文化与教育成为女子教育的发端。

鸦片战争后,西方传教士陆续在福州、厦门、广州等五个最早开埠通商的城市创办了一批教会女校。

第二次鸦片战争后,随着开放口岸的增多和教会势力的扩张,教会女校有了较大发展,数量急剧增加,1876 年,仅基督教教会就办有女校 121 所,招收学生 2101 人。

到19世纪中后期,出现了“教会所至,女塾接轨”的局面。

1895年,有女子小学225所,女学生4262名;女子中学69所,女学生2096名;女子书院及培训班14所,有女学生416名。

教学环境开始向女生提供与男校接轨的教学内容。

传教士不仅在中国创办了数量较多的女子学校,还资助女子留学,促进了女子教育观念的转变。

教会女校提倡女子教育思想言论的宣传及开办女子学校对中国传统女子教育的冲击。

郑观应、梁启超等思想家将教会女学作为在中国发展女子教育的蓝本并付诸于实践。

清末民初,中国人创办的女子学校在上海等经济发达城市和地区相继出现,为女子职业教育的兴起创造了条件。

二、晚清女子实业教育的兴起与发展的经验甲午战争后,维新派开始全面接受西方近代思想文化,男女平等、天赋人权等理论广为宣传,在中国沿袭几千年的“女子无才便是德”的传统观念被打破,发展女子教育成为救国救民的有效途径之一。

中国近代教会女校发展历程探析作者:马霞来源:《教育界·下旬》2016年第05期【摘要】鸦片战争以后,帝国主义凭借不平等条约在中国攫取了传教、办学校的特权,教会女校由此产生。

教会女校经历了初建、初步发展、快速发展几个发展阶段,最后走向衰退和终结。

【关键词】中国近代教会女校發展历程鸦片战争后,西方列强凭借武力同中国签订了一系列不平等条约,攫取了在华办学的特权,教会女校也由此产生。

教会女校主要经历了以下几个发展阶段:一、教会女校的初建阶段(1840年~1960年)鸦片战争以后,帝国主义在中国攫取了在中国传教、办学校的特权。

由于传教士最初在中国的传教结果很不理想,他们便转变传教的策略,在教堂附设教会学校,传播基督教。

传教士在街边收容一些穷孩子或者乞丐,教他们识字、读经,其中有一部分是女童,教会女校由此产生。

这一时期的教会女校主要集中在上海、宁波、福州、广州四个开放通商的港口城市和香港,大多由传教士自发创办,经费比较困难,发展速度比较缓慢。

早期教会女校主要是进行宗教教育,宗教课程所占比重相当大。

另外还开设有少量的中国汉语和科技知识,但是极为粗浅,传教士还没有意识到科学技术教育的重要性。

早期教会学校一般很少开设英语,因为当时“洋文”很不受欢迎,这一时期教会女校的师资力量非常薄弱,学校没有正式的教师,基本是传教士担当教学任务。

教学设备也非常简陋,教具只有粉笔、黑板、教科书。

二、教会女校的初步发展阶段(1860年~19世纪90年代)1856年至1860年,英、法等西方列强凭着一系列不平等条约在中国攫取了更多的特权。

随着通商口岸的增加,教会女校也逐步深入到内地,数量逐步增多,办学程度也不断提高。

主要有以下几个方面的变化:第一,招生对象的改变。

与早期所招学生全是贫苦儿童不同,很多教会女校不再免费招收贫困家庭的子女入学,而是招收富裕家庭的子女,收取高昂的学费,不少教会学校几乎成了名副其实的中国贵族学校。

第二,学校教学方针的变化。

背景下女子高等教育得以发展。

但是,对女大学生的地域、家庭与个性、教育生活经历的研究也揭示了,中国传统士绅阶层的女子教育对现代教育的影响,女子教育与民族主义之间的复杂关系。

第二章,文化、性别与教会女子大学的女学生。

从某种意义上讲,教会女子大学是~个特殊的文化教育环境,一个疏离与中国社会的文化价值与传统习俗的学校。

本章主要从教师的性别角色和身份认同的分析开始,探讨教会女子大学独特的学校教育与文化氛围,从中我们将会看到,独特的文化内涵以及教师矛盾的性别角色如何体现在教育的目的、内容上,也如何影响到学生的行为选择。

在此基础上,将进一步论述,女学生主体意识的觉醒以及对独立的坚持如何使她们开始追求新的不同与传统的生活方式。

第三章,变迁中的女高师。

本章主要从分析五四新文化运动时期北京的政治文化氛围入手,描述和揭示了女高师充满了反抗与风潮的历史及其背后的原因,并进而透视国家的态度如何并在多大程度上制约着女子教育的发展,在激烈变化的环境中,女大学生的发展空间究竟有多大。

此外,对于五四精英知识分子心态的分析也揭示了女学生在追求个性与独立生活过程中所可能遭遇到的挫折。

第四章,开女禁:进入男性世界。

与单一性别的大学相比,20年代以后在逐渐男女同校的大学里女学生的生活又是另一番景观。

本章首先从文化对比的视角探讨开女禁的情况,并进而揭示为什么在中国,男性对女性进入大学的态度和西方相比会迥然不同。

此外,随着女禁的开放。

社会对女大学生的抨击也越来越激烈,贤妻良母的教育方针不断冲击着女子教育的发展,但是,从女学生所学专业的变化中我们也看到,她们对独立与平等的追求已经日趋强烈,尽管还十分有限,但她们正在不断进入传统上属于男性的知识与职业领域。

最后是结语,指出民族主义既促进又阻滞了女子高等教育的发展,并进一步说明教育、文化、社会与女大学生的生存境遇之间的复杂关系。

AbstractThepurposeofthisthesisistoanalyzeandstudythedevelopmentofhighereducationforwomenfrom1900to1930.Ittakefemalecollegestudentsastheobjectofstudy.Inthethesis,thestudents’lifeindifferenteducationalandculturalcontext,thesocialmeaningoftheirrolesofgenderandidentificationisdescribed.Meanwhile,thedevelopmentofhighereducationforwomeninthecomplicatedsocialandhistoricalchangesinChinaisdiscussedandstudied.Thecomplicatedrelationshipbetweeneducation,culture,soeietyandthelivingconditionsofthefemalecollegestudentshasbeenanalyzedaswell.Thetheoryofsocialgenderandthewayofobservationisanimportantangleofviewandtheoreticalfoundationofthethesis.Atthebeginningofthe202“century,theChinesesocietychangedgreatly,whengenderrecognitionbecameaproblemintheconstructionofanewnation.Duringthattime,boththenationandthesoeialclassofintellectualswerereconstructingandre—explainingtheroleofgenderandtheprincipleofvalue.Highereducationforwomencameintobirthanddevelopedjustinsuchsituation.Asforfemalecollegestudents,theywerealsofacingtheproblemofreconstructingtheiridentificationwhentheoldvalueandideologicalsystemcollapsed.Thechangebeganundertheinfluenceofpeople’Sawarenessofeducational,culturalandsocialfights.Thethesisstartsfromthispointtostudyhighereducationforwomenandthelivingconditionsoffemalecollegestudentsatthebeginningofthe20”century.ItaimstomakepeopleunderstandthemodernityandwomaneducationinChinaatthattimeSOastolearnmoreaboutthehistoryofChineseeducation.Narrativeinquiryisamethod,whichtheauthoruseinthethesis.Schoolsareandgoodeducationalplaceswhereconcentrated,efficientsubjectsarewell—organizedwell—designedtoinfluencestudents.However,itisusuallyadifficultproblemforthetraditionallogicalanalysisandnarrationtoreproducepeople’sfeelings,psychologicalactivitiesandthesocialinfluenceintheirmind.Thethesis,byanalyzingtheoriesandliterature,triestoprobefBrtherintothehistoricalspotthroughpeople’seducationexperienceSOastorevealthehistoricalrealitywhichhasbeenfilteredorforgotten.Thethesisisdividedintothefollowingparts:Thepartofintroductionexplainsthepurposeandsignificanceofthestudy,problemsandsolutions,structureofthethesisandthetrainofthought,method,angleofviewandtheperiodoftime.ChapteroneisaboutwomenandChinesemodernity.Thischaptermainlydiscusseshowwomenwereacceptedbytheclassofintellectuals,andbecameapartof血ediscourse,andwhattherelationshipbetweenwomen.educationforwomenandChinesemodernityintheprocessofChina’spursuitofmodernizationfromtheendofme19mcenturytotheMay4tfIMovement.ItWffSinthatbackgroundthathigheducationforwomendeveloped.However,thestudyoflocationofthefemalecollegesmdents,theirfamilybackgroundandpersonality,andtheireducationalexperiencesshowshowmuchinfluencetheeducationforwomenbythetraditionalChinesegentrylayonmoderneducation,italsorevealstherelationshipbetweeneducationforwomenandnationalism.andwomanstudentsofthemissionaryChaptertwoisaboutculture,genderwomaucolleges.Themissionarywomancolleges,inasense,hadaspecialculturalandeducationalenvironment,whichwasawayfromtheculturalvalue,traditionandcustomsofChinesesociety.Thischapterbeginsfromtheteachers’roleofgenderandidentification,andstudiesthespecialschooleducationandculturalatmosphere,fromwhichwecalllearnhowthespecialculturalconnotationandteachers’contradictoryroleofgenderrepresentedintheeducationalpurposesandcontents,andhowitinfluencedthestudentsbehavior.Furthermore,theweninnstudents’subjectiveawarenessandtheirpersistenceofindependencemadethempursuitforthenewstyleoflifewhichWaSdifferentfromtheoldone.WomanNormalCollege.ItstartsChapterthreeisaboutthechangesofBeijingfromthepoliticalandculturalatmosphere‘inBeijingintheMay4“‘Movement,describesandrevealsthehistoryandreasonofresistanceandagitateshappenedintheandinwhatdegreethegovernment’SattituderestrictCollege.Itthendiscusseshowthedevelopmentofeducationforwomen,andinwhatdegreethefemalecollegestudentscoulddevelopinthechangingenvironment.Besides,theanalysisofthekeyintellectualsintheMay4t“Movementalsorevealsthepossiblesetbackswhentheypursuitfortheirpersonalityandindependence.thatfemalecollegestudentscouldChapterfourisaboutthenationalpermissionwiththemono‘genderuniversitiesandstudytogetherwithmalestudents.Comparedwithmalestudentsinthe1920’scolleges.thelifeoffemalecollegesmdentsstudyingtheWaSauitedifferent.Thischapter,bymeansofculturalcomparison,discussespermissionfirst,andthenrevealsthereasonwhymenhadadifferentattitudetowardwomenstudyingincollegesinChinafromthatinthewest.Furthermore,itpointsoutthatfemalecollegestudents,along、^,itlIthepermission,werecriticizedmoreseverely,andthatthegood—wife-and·loving-motherpolicyalsoinfluencededucationforwomen.However,thechangesofthespecialtiestheywerestudyingshowedthattheyandequality,althou曲limited,theywerecomingintothepursuitforindependenceprofessionalfields,whichusedtohavebeenoccupiedbymen.Thelastpartisconclusion.Intheconclusion,itispointedoutthatnationalismisbothpomtiveandnegativeinthedevelopmentofhighereducationforwomen。

民国初期女子教育发展状况探析赵贝贝【摘要】民国建立后,女子教育进一步发展,但是女学在发展的同时也存在众多问题.对民国初年(1912~1937年)的女子教育进行探析发现,女子高等教育、中等教育、职业教育及特色教育等方面的女子教育均有所发展,同时也存在一些问题.【期刊名称】《山东女子学院学报》【年(卷),期】2011(000)002【总页数】4页(P60-63)【关键词】民国初期;女子教育发展;问题【作者】赵贝贝【作者单位】中国人民大学,北京,100872【正文语种】中文【中图分类】G40-012教会女学开中国近代女学之先河,中国结束了“有女塾,无女学”的局面,女性开始接受近代新式教育。

伴随民族危机的到来,女子教育被作为“保国保种”的重要策略被提上议程。

面临私立女学屡绝不禁的情况,清廷于1908年将女学纳入学部执掌,宣告女学解禁;1907年学部颁布《奏定女子小学章程》和《女子师范学堂章程》,正式将女子教育纳入学制体系[1]。

这样,在多方力量推动之下,教会女学、国人自办女学、官方女学都渐成气候,女学堂、女学生数量呈跳跃式增长。

至民国建立后,1922年教育部颁布“壬戌学制”,彻底废除两性教育双轨制,并开展女子中等教育,女学体制进一步完善,女子普通教育、职业教育、留学教育都较前期有重大发展。

第一,女子高等教育。

民国女子普通教育的长足发展,首先表现在高等教育对女性的开放。

五四时期,北京大学首开女禁,招收9名女旁听生①,迈出近代中国大学男女同校的第一步。

随后,各地高校纷纷仿效,也先后对女性开放,接受高等教育的女性人数逐渐增加。

1922年,女大学生已达665人,占大学生总数的2.1%[2];另据中华教育改进社的调查,全国受高等教育的女性(教会学校除外)已达669人,分布如下②:国立大学:北京大学11人,北京师范大学15人,北京法政大学7人,北京农业大学4人,北京女子高师236人,北京工业专门学校8人,北京医学专门学校14人,北京美术专门学校30人,南京东南大学44人,上海商科大学13人,武昌高等师范19人,广东高等师范13人,计418人;省立大学:天津河北大学13人,福建厦门大学4人,武昌外国语专门学校7人,广东法政专门学校13人,云南东陆大学8人,计45人;私立大学:北京中国大学14人,北京平民大学12人,北京新华大学4人,北京新华商专9人,天津南开大学23人,上海南方大学4人,上海美术专门学校52人,上海中国公学3人,江西豫章法专6人,武昌中华大学34人,长沙自修大学3人,长沙群治法专12人,广州岭南大学27人,计206人,共计669人[3](P352)。

民国时期大学女教师群体形成及其特征摘要:民国时期大学女教师群体形成是由主客观因素共同促成的。

教会女子大学的示范、中国自办女子高等教育发展、大学男女同校和女子留学教育等客观因素为女性成为大学教师提供了可能;而女性炽热的求知欲望、刚强不屈的个性、独立的自主意识和融汇中西的文化素养和能力等主观因素使可能变成了现实。

这一精英群体形成后,在人员结构、地缘结构、专业结构和职称职务结构等方面逐渐呈现出鲜明特征。

关键词:民国时期;大学女教师;群体;特征在封建社会,女子被禁锢在闺阁,奉行“女子无才便是德”,女性连受教育的基本权利都没有,更别说教书育人了。

19世纪末,在大学中任教的女性基本是外籍教师。

到20世纪初期,尤其是“五四”新文化运动之后,长期以来形成的男尊女卑的社会心理开始出现裂痕,具有留学背景的中国籍大学女教师开始零星出现。

而到1931年时,全国专科以上学校有教员共7234人,女教员已达407人,占全体教员的5.6%。

职员4234人,女职员没统计,若按5.6%的比率折算,女职员为237人。

这样,女教员和女职员总数已达约644人。

[1]到了1947年,全国专科以上学校有职员13363人,女职员3060人,女职员占职员总数的22.9%。

全国专科以上学校有教员20223人,女教员没有统计,若也按职员的比率折算,则女教员人数约为4610人。

这样,高校女职员和女教员共计人数约7670人。

[2]这说明大学女教师群体已然形成。

大学女教师温柔而坚强,执着而奋进,她们渴望着自己的渴望,追求着自己的追求。

这一群体形成后,迅速成为一个倍受关注的新知识精英群体,并呈现出鲜明特征。

一、民国时期大学女教师群体的形成近代中国大学刚成立之时,坐在教室里读书的是男性,从事学术职业的也都是男性,女性是学術职业的“缺席者”。

随着外部客观环境的变化和女性本人的主观诉求,大学女教师群体才逐渐形成。

(一)民国时期大学女教师群体形成的外部因素自晚清以来,随着西学东渐,中国社会加速了新陈代谢的进程。

教会女子大学与民国时期女子高等

教育的缘起

一、教会女子大学在中国

女性接受高等教育在今日看来已是不足为奇,但在近代以前这却被视为禁律。

传统儒道宣扬“女子无才便是德”,女性大多不能接受学堂教育。

直到近代,在社会种种因素的影响下,女性终于冲出了封建礼教的桎梏……

中国的教会女子大学自19世纪末20世纪初至20世纪50年代初,共存在了60多年的时间。

在半个多世纪的发展中简单来说经历了以宗教教育为中心和本土化的两大历史阶段。

宗教中心阶段(1905-1926)的教会女子大学特别强调服务传教事业,突出神学教育。

一方面是通过宗教课程灌输宗教内容《圣经》;另一方面,通过课堂之外的各种宗教活动以示强化。

20世纪20年代以后的中国教会女子大学逐渐进入了本土世俗化的教育阶段(1927-1952)。

此时的教会女子大学面临着风起云涌的民族主义和本土国立大学的挑战,不得不重新定位。

他们纷纷改革宗教课程,同时选举中国人做校长,改选校董会。

到1929年时,大部分教会女大都已经脱离完全的宗教化,自然科学和社会科学方面的课程与宗教课程并列而设,课程内容的科学化色彩日渐浓厚。

二、作为民国时期女子高等教育破土动力的教会女大

在很长一段时间内,教会担负着近代中国女子高等教育的重任。

直到五四运动后,自由、平等、博爱的新伦理道德在中国遍地开花。

1920年,北京大学首开女禁,社会实现了“男女同校”的巨变。

同时,国人面对本国女子教育被教会女子大学独揽的局面,决心成立自己的女子高校。

国立第一所女子大学即北京高等女子师范学校于1919年正式成立。

从某种程度上来说,是教会女子大学所宣扬的女教思想促成了民国女子高等教育的问世。

来华传教的西方传教士不少是女权主义者,她们开办女子大学的主观希冀就是保障妇女接受高等教育,促进男女平等。

具体来说,传教士的女子教育思想主要有三方面:

(一)男女平等角度

上帝造人,男女并重。

男女在天资上并无二异,女性亦可与男子一样接受教育。

“人有读书之父,固可因父而开知识,如有读书之母,更可因母而益聪明,况引孩提入学问之途,莫善于母”,狄考文认为女性仁慈、耐心,很适合担任教师,启蒙幼童可以取得事半功倍的效果。

(二)女学与教化角度

林乐知在《全地五大洲女俗通考》中将世界各国教化分为“未教化之人”、“有教化之人”、“文明教化之人”三等。

根据一个国家女人的地位可以评定和判断一个国家的文明程度。

西方国家无不以振兴女学、造就女性为先务,文明教化之国的女性是有知识有才能的贤母良妻。

(三)女学与国家振兴角度

欧美各国的兴盛就是因为提拔女性、振兴女学,正如“凡国不先将女人释放提拔而教养之,以成其材,决不能有振兴之盼望。

”忽视妇女教育是中国教化程度不高和国家贫弱的原因。

以美国为例,美国之自立在于其人民皆为自主自治之民,美国女性皆能释放自由、享受平等。

三、作为民国时期女子高等教育奠定基础的教会女大

虽然教会女大建立至消亡整段历程中坚持宗教中心的原则,企图利用宗教对中国人进行文化侵略、改变中国人信仰。

但其在学科设置、师资建设和学校理念等方面给中国女子高等教育做出典范、留下珍贵

无形遗产,教会的女子高等教育是中国女子高等教育的先导。

以金陵女大为例,可观教会女子大学对民国女子高等教育的烙印。

(一)学科设置的全面性

中国教会女子大学都是由接受过高等教育的西方的传教士建立,为给女大学生提供全面的教育,在办学的课程设置上,包罗自然科学和社会科学各方面,同时兼顾体育、美育、舞蹈等。

如此为中国培养了大批高素质女性人才。

中国女子高校在其影响下,也能在考察社会实际需要后结合女性的性别特点进行学科设置。

例如金陵女子大学就分设了教育哲学系、国文学系、英语学系、历史学系、数学物理学系、物理化学系、生物地质学系、家事系、体育系、音乐系等科系。

(二)雄厚的师资队伍

师资力量是一个学校兴办成功的关键。

比如金陵女大初创时教师少且多为外籍传教士,只有为数不多的中国教师教授国学课程。

随其发展,师资力量也不断充实,比例也发生变化,中国教师逐渐成为主力。

就其学历结构来说,金陵女大的教师多毕业于世界名牌大学,如哥伦比亚大学、密歇根大学、波士顿大学、牛津大学等,其中留学归

国的硕博生占了很大比例。

(三)注重社会服务的办学理念

受宗教因素影响,教会女大强调博爱精神和利他行为。

金陵女大的校训“厚生”,吴贻芳校长将其解释为“人生的目的,不光是为自己活着,而是要用自己的智慧来帮助他人和造福社会。

这样不但有益于别人,自己的生命也因之而丰满。

”学校一般都设专门的管理机构来统筹社会服务的工作,如金陵女大的“进德部”。

社会服务的对象主要为妇女和儿童,服务内容主要为医护服务、扫盲教育和儿童行为指导。

以此鼓励学生服务大众、扫除妇女文盲,鼓励学生献身于社会改革和服务事业。

四、结语

中国女性走出闺阁接受高等教育固然是整个中国经济和文化全面发展的必然产物,但不能否认传教士对女子高等教育的开创之功。

必须承认,在教会女子大学的推动下,中国女子教育才纳入了国家建设的主流话语。