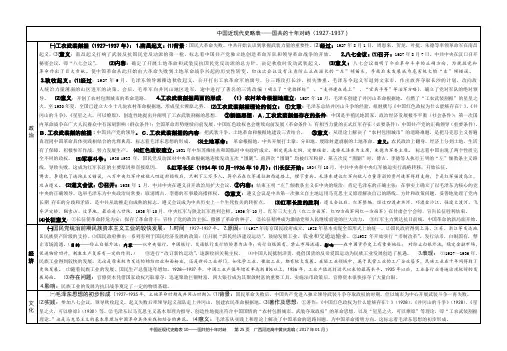

高二历史国共十年对峙

- 格式:pdf

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:9

高考历史知识点:国共十年对峙

国共十年对峙是指从1927年至1937年的国共两党之间的对立和斗争的阶段,这一阶段主要包括以下几个知识点:

1. 国共合作与矛盾爆发:1924年至1927年,国共两党曾进行过合作,共同抵抗帝国

主义和军阀统治。

然而在国共合作统治时期,出现了许多矛盾,如领土问题、军队指

挥权问题等,最终导致了国共两党的矛盾爆发。

2. 国共分裂:1927年春,国共合作矛盾进一步加深,蒋介石领导的国民党发动了对共产党的大规模镇压,这次事件被称为“四一二事变”,标志着国共分裂的开始。

3. 地方武装斗争:国共分裂后,中国共产党在农村地区开展了土地革命运动,建立了

苏维埃政权。

而国民党则通过军事打击来削弱共产党的影响力,进行了“围剿”运动。

4. 中共红军长征:1934年,由于国共斗争的失败,中央红军被迫进行战略转移,进行了著名的长征。

红军历经艰苦、跋涉数万里,最终于1935年到达陕北的延安。

5. 抗日战争爆发:1937年,日本侵略军发动了全面侵华战争,国共两党被迫联合起来抵抗日本侵略。

中共提出了抗日民族统一战线的口号,成立了抗日救国统一战线,国

共关系从此得到改善。

这些是国共十年对峙的主要历史知识点,了解这些知识点可以帮助理解国共关系的发

展和中国现代历史的演变。

高三历史国共的十年对峙一、背景介绍国共对峙是指中国国民党和中国共产党在20世纪20年代后期至30年代中期期间的一场激烈斗争。

这场斗争对中国的历史和未来产生了深远的影响。

本文将重点讨论国共对峙的十年时期,即从1927年至1937年。

二、国共对峙的起因国共对峙的起因可以追溯到中国共产党成立以及中国国民党的全盛时期。

在1921年党的早期阶段,国共两党通过合作共谋实现反帝反封建的目标,但是由于意识形态和利益的分歧,两党逐渐疏远。

此后,在1927年国共合作的宁汉事变后,两党走向了对峙的阶段。

三、国共对峙的过程和事件1.1927年至1928年:国共关系破裂,蒋介石发动四一二反革命政变,共产党遭受重大打击,被迫转入地下活动。

2.1929年至1930年:中国共产党在江西苏区的根据地实现了初步的发展,成立了苏区政府,实施了一系列的土地革命。

3.1931年:中国共产党在中共六届四中全会上提出了新的抗日方针,表示愿意与国民党合作抗日。

4.1934年至1935年:红军长征,中国共产党领导的红军进行了长达一年的艰苦跋涉,最终到达陕北,确立了新的根据地。

5.1936年至1937年:国共两党进行了西安事变谈判,蒋介石被迫接受与共产党合作抗日,形成了抗日民族统一战线。

四、国共十年对峙的影响1.党的建设和军队建设:中国共产党在十年对峙的斗争中积累了丰富的执政经验,改善了党的组织和军队建设,为日后建立新中国奠定了基础。

2.思想理论:在国共对峙的十年中,中国共产党制定了一系列的思想理论,如土地革命、农村包围城市等。

这些理论为中国革命提供了指导。

3.抗日战争:国共两党在十年对峙后开始合作抗日,这对中国抗击侵略者产生了重大影响,为最终战胜日本侵略者奠定了基础。

4.社会变革:国共对峙及其后的抗日战争,加速了中国社会的变革进程,对封建社会的剥削制度进行了彻底的冲击。

五、结论国共的十年对峙是现代中国历史上一段重要的时期,它为中国革命和发展奠定了基础。

高三历史国共的十年对峙国共对峙的十年是新中国内政党派之间的对抗,也是新中国社会主义与西方民主政治的一场较量,下面是小编给大家带来的高三历史国共的十年对峙,希望能够帮助到大家!高三历史国共的十年对峙阶段特征:国共两党由对峙走向合作(1927--1937)①概括:国共政权对峙1927年4月南京国民政府成立,代表大地主、大资产阶级利益。

1931年11月,中共建立中华苏维埃共和国临时中央政府,代表广大工农利益。

对国共十年对峙的正确理解①各有相当的武装力量和实际控制区域②虽经不断斗争,各有胜负,但并不能消灭对方。

③国共双方代表中国两大政治势力,不仅指两政权。

④对峙状态历经十年之后,因民族矛盾的上升而共赴国难,联合抗日。

②中国式的革命道路创立③“围剿”与“反围剿”1930年~1934年蒋介石对农村革命根据地进行五次“围剿”;后令东北军、西北军围剿西北红军。

中共开展反围剿斗争,长征胜利宣告了国民政府军事“围剿”破产④中日民族矛盾与国内阶级矛盾交织1927年~1935年,中国社会的主要矛盾是阶级矛盾。

1931年“九一八”事变后,中日民族矛盾逐渐上升。

1935年华北事变,中日民族矛盾成为中国社会的主要矛盾。

●国共对峙时期的社会矛盾①国共为代表的阶级矛盾②阶级或集团的内部矛盾中共内部先后有左倾和右倾矛盾;国民党内部争权夺势和抗日态度上的矛盾;新军阀和旧军阀的矛盾;帝国主义在侵华权益上的矛盾。

③中日民族矛盾第一讲“工农武装割据”的形成(中国红色政权的建立)一、实践(一)武装斗争三大起义是中国共产党独立领导武装斗争的开始,为中国革命创建人民军队,从城市转入农村揭开了序幕,(三次武装起义的背景、时间领导人、斗争过程、特点及其共同点)—投影表格完成名称时间领导人主要经过及特点意义南昌起义秋收起义广州起义“八七会议”确立了武装反抗国民党反动派和开展土地革命的总方针。

(时间、地点、内容、意义)(二)革命根据地建立与建设1、建立:①井冈山根据地建立(会师)②根据地广泛建立2、建设:①政权建设:中华苏维埃共和国临时中央政府成立(背景、目的、性质、结果)②经济建设(目的、措施、作用)党在根据地经济建设中坚持把农业生产放在第一位。

高中历史“国共的十年对峙”时期的难点解析四川左霁林一. 国共十年对峙的基本含义国共十年对峙,指的是代表不同政治势力的两个政权的对峙。

在长达十年的对峙期间,双方均有一定数量的武装力量和实际控制区域,且在不断的武装斗争中,谁也消灭不了谁。

后来,随着民族矛盾日益上升为中国社会的主要矛盾,中国共产党实现了由“反蒋抗日”到“逼蒋抗日”再到“联蒋抗日”的巨大转变。

这充分体现了中国共产党以人民的利益为根本,以挽救国家民族危亡为己任的崇高精神,以及在革命实践中关于发现、解决主要矛盾的卓越能力。

二. 国共十年对峙时期的阶段特征国共十年(1927~1937年)对峙时期,其阶段特征主要表现在两个方面。

一方面,国共两党政权的对立。

1928年“东北易帜”,国民政府形式上统一了中国,形成所谓全国性的统一政权。

与此同时,中国共产党开展“工农武装割据”,创建了代表人民利益的红色政权。

两个政权的对立,显示着阶级矛盾曾一度是中国社会的主要矛盾。

另一方面,日本帝国主义为摆脱本国经济危机的困境,趁国民党政府发动大规模内战之机,开始加紧推行“大陆政策”,不断制造侵华事件。

日本的侵略使中国面临严重的民族危机,中日之间的民族矛盾逐渐取代国共两党的阶级矛盾,成为中国社会的主要矛盾。

三. 对中国共产党在实践和理论上探索中国革命道路的认识大革命失败后,中共认真总结、吸取了大革命失败的经济教训。

1927年,先后发动三次武装起义,并在八七会议上确定了武装反抗国民党反动派的总方针。

在革命实践中,毛泽东同志创建了第一个农村革命根据地——井冈山革命根据地,及时总结了井冈山斗争的经验,形成了著名的“工农武装割据”思想,为中国共产党重新开创革命新局面指明了方向。

经过艰苦的探索,中国共产党终于找到了中国革命的正确道路——在农村建立革命根据地,以农村包围城市、最后夺取城市的正确道路。

四. 对国民政府前期统治的经济、外交政策的认识国民政府统治前期在经济上采取了一系列的政策和措施,客观上促进了工业、农业和交通运输业的发展,同时也使官僚资本迅速膨胀,民族工商业受官僚资本的摧残、压迫越来越严重。