人教版高中物理动量和动量定理

- 格式:ppt

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:12

高三物理 第五章 动量 第一单元 动量、冲量 动量定理 知识精讲 人教版一. 本周教学内容:第五章动量第一单元 动量、冲量动量定理二. 知识要点:1. 考点目标知识点要求程度动量、冲量、动量定理II 动量守恒定律II 碰撞II 航天技术的发展和宇宙航行 I动量定理和动量守恒定律的应用只限于一维的情况概述:本章内容包括动量和冲量两个根本概念与动量定理和动量守恒定律两条根本规律。

冲量是力对时间的累积,是过程量;动量是物体机械运动量的量度,是状态量。

动量定理明确了力对时间的累积效应使物体的动量发生改变。

物体在相互作用时物体间有动量的传递,但在系统外力的冲量为零时,物体系统的总动量将不改变,即动量守恒。

动量守恒定律比牛顿运动定律的适用范围更广泛,是自然界普遍适用的根本规律之一。

由于应用动量守恒定律解决的问题过程较复杂,又常常跟能量守恒综合考查,使得应用动量守恒定律求解的题目难度较大,加之动量定理、动量守恒定律都是矢量方程,这也给应用这些规律解决问题增加了难度。

所以,本章也是高中物理复习的难点之一。

本章知识可分两个单元组织复习:〔1〕动量和冲量,动量定理〔2〕动量守恒定律三. 知识点:1. 动量〔1〕定义:运动物体的叫做动量,动量的单位:。

〔2〕物体的动量表征物体的运动状态,其中的速度为瞬时速度,通常以地面为参考系。

〔3〕动量是量,其方向与的方向一样。

两个物体的动量一样必须是大小相等,方向一样。

〔4〕注意动量与动能的区别和联系:动量、动能和速度都是描述物体运动的状态量,动量是矢量,动能是标量,动量和动能的关系是:p 2=2mE k 。

2. 动量的变化量〔1〕ΔP =0P P t -〔2〕动量的变化量是矢量,共方向与速度变化的方向一样,与合外力冲量的方向一样,跟动量的方向无关。

〔3〕求动量变化量的方法:①ΔP =0P P t -=mv t -mv 0;②Ft P =∆3. 冲量〔1〕定义:,叫做该力的冲量,I=,冲量的单位:。

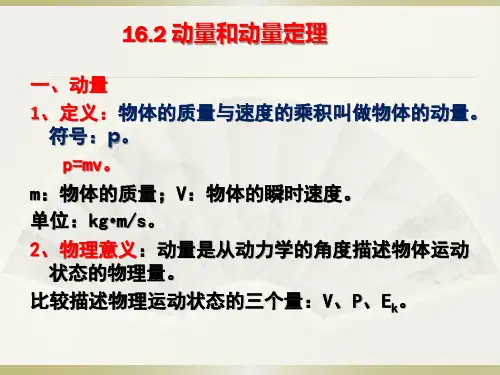

《动量和动量定理》教学设计一、教材分析《动量和动量定理》是人教版高中物理选修3-5十六章第二节的内容。

从教材编排上看,它是牛顿运动定律及动能定理之后,在动量守恒定律之前。

因此不仅是对牛顿第二定律等知识的巩固运用,同时也为后面学习动量守恒定律打下了坚实的基础。

从教材内容上看,《动量和动量定理》是牛顿第二定律的进一步展开。

它侧重于力在时间上的累积效果,为解决力学问题开辟了新的途径,尤其是打击和碰撞类的问题。

所以动量定理知识与人们的日常生活,生产技术和科学研究有着密切的关系,因此学习这部分知识有着重要意义。

二、学习情况分析在高一时,学生已经掌握了牛顿第二定律,又在上一节的学习中初步接触了碰撞中的守恒量,这些知识为本节课的学习奠定了基础。

此外,经过前面的学习,学生已经建立起一定的实验观察能力、抽象思维能力和探究学习能力,而且还掌握了通过建立物理模型探究物理现象的方法。

这也是本节所要强调的、学习和研究动量定理的方法。

由于学生具有这样的知识基础、能力水平和物理思维与方法,再加上他们对未知新事物有较强的探究欲望,所以要掌握动量定理是完全能够实现的。

三、设计思想本节课以教师为主导、学生为主体,运用“建立情境→引导→探究”模式进行教学。

通过生活实例引入课题,激发学生的兴趣。

通过创设物理情境、建立物理模型归纳得出动量定理,并对其进行理解。

运用动量定理解释日常生活中的物理现象,培养学生理论联系实际的能力。

在课堂上鼓励学生主动参与、主动探究、主动思考、主动实践,在教师合理、有效的引导下进行学习,充分体现探究的过程与实现对学生探究能力培养的过程。

四、教学目标知识与技能(1)理解和掌握动量的概念,并能正确计算物体动量的变化。

(2)理解和掌握冲量的概念,强调冲凉的矢量性。

(3)理解动量定理的确切含义,知道动量定理适用于变力。

(4)会用动量定理解释有关生活现象和计算有关的问题。

过程与方法(1)通过对动量定理的探究过程,尝试用科学探究的方法研究物理问题,认识建立物理模型在物理学研究中的意义。

高中物理力学知识汇总:动量、冲量、动量定理、动量守恒定律【知识要点复习】1、动量是矢量,其方向与速度方向相同,大小等于物体质量和速度的乘积,即P=mv。

2、冲量也是矢量,它是力在时间上的积累。

冲量的方向和作用力的方向相同,大小等于作用力的大小和力作用时间的乘积。

在计算冲量时,不需要考虑被作用的物体是否运动,作用力是何种性质的力,也不要考虑作用力是否做功。

在应用公式I=Ft进行计算时,F应是恒力,对于变力,则要取力在时间上的平均值,若力是随时间线性变化的,则平均值为3、动量定理:动量定理是描述力的时间积累效果的,其表示式为I=ΔP=mv-mv0式中I表示物体受到所有作用力的冲量的矢量和,或等于合外力的冲量;ΔP是动量的增量,在力F作用这段时间内末动量和初动量的矢量差,方向与冲量的方向一致。

动量定理可以由牛顿运动定律与运动学公式推导出来,但它比牛顿运动定律适用范围更广泛,更容易解决一些问题。

4、动量守恒定律(1)内容:对于由多个相互作用的质点组成的系统,若系统不受外力或所受外力的矢量和在某力学过程中始终为零,则系统的总动量守恒,公式:(2)内力与外力:系统内各质点的相互作用力为内力,内力只能改变系统内个别质点的动量,与此同时其余部分的动量变化与它的变化等值反向,系统的总动量不会改变。

外力是系统外的物体对系统内质点的作用力,外力可以改变系统总的动量。

(3)动量守恒定律成立的条件a、不受外力b、所受合外力为零c、合外力不为零,但F内>>F外,例如爆炸、碰撞等。

d、合外力不为零,但在某一方向合外力为零,则这一方向动量守恒。

(4)应用动量守恒应注意的几个问题:a、所有系统中的质点,它们的速度应对同一参考系,应用动量守恒定律建立方程式时它们的速度应是同一时刻的。

b、无论机械运动、电磁运动以及微观粒子运动、只要满足条件,定律均适用。

(5)动量守恒定律的应用步骤。

第一,明确研究对象。

第二,明确所研究的物理过程,分析该过程中研究对象是否满足动量守恒的条件。

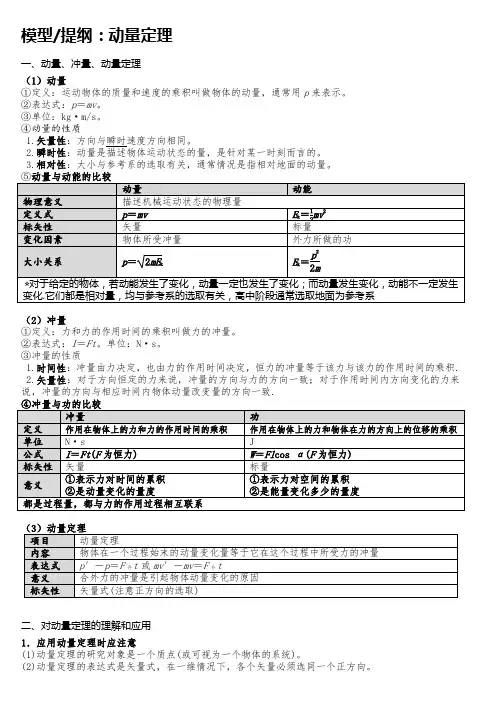

模型/提纲:动量定理一、动量、冲量、动量定理(1)动量①定义:运动物体的质量和速度的乘积叫做物体的动量,通常用p来表示。

②表达式:p=mv。

③单位:kg·m/s。

④动量的性质1.矢量性:方向与瞬时速度方向相同。

2.瞬时性:动量是描述物体运动状态的量,是针对某一时刻而言的。

3.相对性:大小与参考系的选取有关,通常情况是指相对地面的动量。

(2)冲量①定义:力和力的作用时间的乘积叫做力的冲量。

②表达式:I=Ft。

单位:N·s。

③冲量的性质1.时间性:冲量由力决定,也由力的作用时间决定,恒力的冲量等于该力与该力的作用时间的乘积.2.矢量性:对于方向恒定的力来说,冲量的方向与力的方向一致;对于作用时间内方向变化的力来说,冲量的方向与相应时间内物体动量改变量的方向一致.二、对动量定理的理解和应用1.应用动量定理时应注意(1)动量定理的研究对象是一个质点(或可视为一个物体的系统)。

(2)动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选同一个正方向。

2.动量定理的应用(1)用动量定理解释现象①物体的动量变化一定,此时力的作用时间越短,力就越大;时间越长,力就越小。

②作用力一定,此时力的作用时间越长,动量变化越大;力的作用时间越短,动量变化越小。

(2)应用I=Δp求变力的冲量。

(3)应用Δp=F·Δt求恒力作用下的曲线运动中物体动量的变化量。

3.应用动量定理解题的基本思路⭐理解动量定理时应注意(1)动量定理表明冲量既是使物体动量发生变化的原因,又是物体动量变化的量度.这里所说的冲量是物体所受的合外力的冲量(或者说是物体所受各外力冲量的矢量和).(2)动量定理的研究对象是一个质点(或可视为一个物体的系统).(3)动量定理是过程定理,解题时必须明确过程及初末状态的动量.(4)动量定理的表达式是矢量式,在一维情况下,各个矢量必须选一个规定正方向.(5)对过程较复杂的运动,可分段用动量定理,也可整个过程用动量定理。

第2课动量和动量定理备课堂教学目标:(一)知识与技能1. 理解动量的概念,知道动量的定义,知道动量是矢量。

2、理解冲量的概念,知道冲量的定义,知道冲量是矢量。

3、知道动量的变化也是矢量,会正确计算一维的动量变化。

4、理解动量定理,并能利用其解决实际问题。

(二)过程与方法1、计算力的冲量和物体的动量。

2、计算一维情况下动量的变化。

3、推导动量定理。

4、利用动量定理解决实际问题。

(三)情感态度与价值观培养学生的创造思维能力,建立正确的认识论的方法论。

重点:1、对冲量和动量概念的理解;2、动量变化的计算。

3、动量定理的理解和应用。

难点:1、动量变化的计算。

2、动量定理的理解和应用。

教学方法:1、通过举例、推导、归纳,讲解综合教法得到冲量和动量的概念。

2、通过例题的分析,使学生学会求解物体动量的变化。

3、通过理论推导、例题分析,使学生学会应用动量定理解决实际问题。

教学用具:录像资料、多媒体、课件讲法速递(一)引入新课:(请同学们观看录像片资料中的碰撞、爆炸、打击、反冲等问题)请同学们分析一下这几类问题有什么共同特点?学生回答后教师小结:同学们回答得很好。

这几类问题中物体间作用时间都很短,作用力很大,而且作用力随时间都在不断地变化,并且变化规律很难确定。

物理学家在研究这些问题时,引入了动量的概念研究了与动量有关的规律,确立了动量守恒定律。

这一节课我们就来学习第一节—动量和动量定理。

(出示课题)板书:第2节 动量和动量定理 (二)进行新课: 动量1.运动物体质量和速度的乘积叫动量。

即P=mv 。

2.式中的速度是瞬时速度,故动量是一个状态量,动量大小与动能的关系是k 2mE 2P 。

3.动量是矢量:物体动量的方向与物体的瞬时速度方向相同,动量的运算遵循平行四边形定则,如果物体的运动变化前后的动量都在同一直线上。

那么选定正方向后,动量的方向可以用正、负号表示,动量的运算就简化为代数运算了。

4.动量是相对量:由于物体运动的速度与参考系的选择有关,所以物体的动量也跟参考系的选择有关。

人教版选修3《动量和动量定理》教案及教学反思1. 教学目标1.了解动量概念和动量定理的研究历程。

2.了解动量定理的原理和应用。

3.能够计算物体的动量和动量变化量。

4.能够应用动量定理解决物理问题。

2. 教材分析本教案所涉及的内容为人教版高中物理选修3中的第4章《动量和动量定理》。

本章主要包括以下几个方面的内容:1.动量概念2.动量定理的引入3.动量定理的证明4.动量定理的应用5.守恒定理3. 教学重点和难点教学重点:1.学生理解动量定理的概念2.学生掌握动量计算、守恒现象分析。

教学难点:1.学生理解动量原理的物理概念2.学生掌握动量守恒问题的分析方法4. 教学步骤步骤1:导入环节1.1 导入新课:老师将本章节的主题告知学生,并通过引入一道与课题相关的问题,引起学生的兴趣。

如:运动员短短的冲刺距离如何达到出奇制胜的效果?1.2 启发性问题:老师可以引导学生回答一些问题:•运动员的冲刺有必要练习并掌握一些物理知识吗?•运动员冲刺的速度快慢和他能不能获胜有什么关系?步骤2:知识讲解2.1 动量和动量定理的概念2.2 动量定理的推导2.3 动量定理的一些应用2.4 动量的守恒步骤3:实验探究3.1 实验动力学:针对学生的实验疑问,老师依据实验现象和原理,引导学生进行实验探究及其实验数据定性分析。

步骤4:课堂练习4.1 针对上一部分的授课内容,提问一些具体的练习材料。

例如:•一个球的质量是5kg,以5m/s的速率向右运动,这个球的动量是多少?•当一个人向右用5N的力拉着一张20kg的桌子向右运动,求其初始和末速度差。

步骤5:课文解析5.1 教师指导学生重点研究与本章相关的知识点,例如:•如何求动量;•动量的单位和量纲;•什么是完全非弹性碰撞.步骤6:总结反思6.1 思考问题:老师可以出示一些关于动量定理的问题或问题集合,让学生阅读后探讨问题答案、分析原因、思考解决办法,提高学生的思考能力。

6.2 讲解问题解决:课后回顾几个重要的问题,并发布相关的课外阅读动量定理的物理概念和应用,提高科学素养。

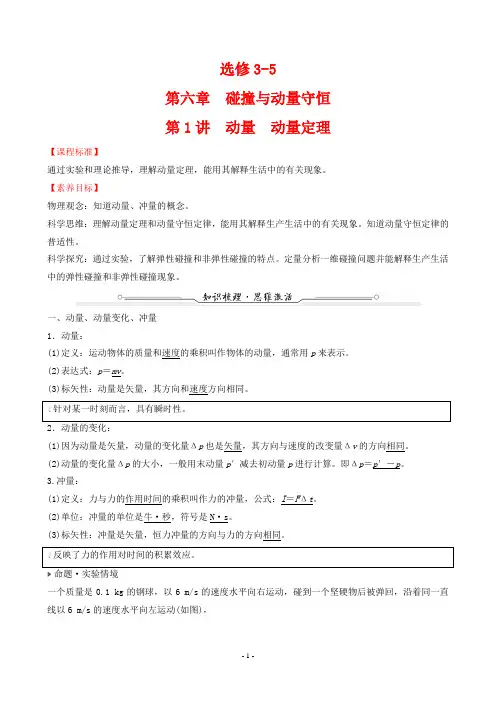

选修3-5第六章碰撞与动量守恒第1讲动量动量定理【课程标准】通过实验和理论推导,理解动量定理,能用其解释生活中的有关现象。

【素养目标】物理观念:知道动量、冲量的概念。

科学思维:理解动量定理和动量守恒定律,能用其解释生产生活中的有关现象。

知道动量守恒定律的普适性。

科学探究:通过实验,了解弹性碰撞和非弹性碰撞的特点。

定量分析一维碰撞问题并能解释生产生活中的弹性碰撞和非弹性碰撞现象。

一、动量、动量变化、冲量1.动量:(1)定义:运动物体的质量和速度的乘积叫作物体的动量,通常用p来表示。

(2)表达式:p=mv。

(3)标矢性:动量是矢量,其方向和速度方向相同。

针对某一时刻而言,具有瞬时性。

2.动量的变化:(1)因为动量是矢量,动量的变化量Δp也是矢量,其方向与速度的改变量Δv的方向相同。

(2)动量的变化量Δp的大小,一般用末动量p′减去初动量p进行计算。

即Δp=p′-p。

3.冲量:(1)定义:力与力的作用时间的乘积叫作力的冲量,公式:I=FΔt。

(2)单位:冲量的单位是牛·秒,符号是N·s。

(3)标矢性:冲量是矢量,恒力冲量的方向与力的方向相同。

反映了力的作用对时间的积累效应。

命题·实验情境一个质量是0.1 kg的钢球,以6 m/s的速度水平向右运动,碰到一个坚硬物后被弹回,沿着同一直线以6 m/s的速度水平向左运动(如图),(1)碰撞前钢球的动量是多少?(2)碰撞后钢球的动量是多少?(3)碰撞前后钢球的动量变化了多少?提示:取水平向右为正方向。

(1)p=mv=0.1×6 kg·m/s=0.6 kg·m/s(2)p′=mv′=-0.1×6 kg·m/s=-0.6 kg·m/s(3)Δp=p′-p=-1.2 kg·m/s负号表示Δp方向与正方向相反,方向水平向左。

二、动量定理1.内容:物体在一个过程中所受力的冲量等于它在这个过程始末的动量变化量。

第2节动量和动量定理1.物体质量与速度的乘积叫动量,动量的方向与速度方向相同。

2.力与力的作用时间的乘积叫冲量,冲量的方向与力的方向相同。

3.物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受合力的冲量,动量变化量的方向与合力的冲量方向相同。

一、动量及动量的变化1.动量(1)定义:物体的质量和速度的乘积。

(2)公式:p=mv。

(3)单位:千克·米/秒,符号:kg·m/s。

(4)矢量性:方向与速度的方向相同。

运算遵守平行四边形定则。

2.动量的变化量(1)定义:物体在某段时间内末动量与初动量的矢量差(也是矢量),Δp=p′-p(矢量式)。

(2)动量始终保持在一条直线上时的动量运算:选定一个正方向,动量、动量的变化量用带正、负号的数值表示,从而将矢量运算简化为代数运算(此时的正、负号仅代表方向,不代表大小)。

二、冲量1.定义:力与力的作用时间的乘积。

2.公式:I=F(t′-t)。

3.单位:牛·秒,符号是N·s。

4.矢量性:方向与力的方向相同。

5.物理意义:反映力的作用对时间的积累效应。

三、动量定理1.内容:物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量。

2.表达式:mv′-mv=F(t′-t)或p′-p=I。

1.自主思考——判一判(1)动量的方向与速度方向一定相同。

(√)(2)动量变化的方向与初动量的方向一定相同。

(×)(3)冲量是矢量,其方向与力的方向相同。

(√)(4)力越大,力对物体的冲量越大。

(×)(5)若物体在一段时间内,其动量发生了变化,则物体在这段时间内的合外力一定不为零。

(√)2.合作探究——议一议(1)怎样理解动量的矢量性?提示:动量是物体的质量与速度的乘积,而不是物体的质量与速率的乘积,动量的方向就是物体的速度方向,动量的运算要遵守矢量法则,同一条直线上的动量的运算首先要规定正方向,然后按照正负号法则运算。

(2)在地面上垫一块较厚的软垫(如枕头),手拿一枚鸡蛋轻轻的释放让它落到软垫上,鸡蛋会不会破?动手试一试,并用本节知识进行解释。

第1讲动量和动量定理一、动量1.定义:物体的质量与速度的乘积。

2.公式:p=mv。

3.单位:千克·米/秒。

符号:kg·m/s。

4.意义:动量是描述物体运动状态的物理量,是矢量,其方向与速度的方向相同。

二、动量变化1.定义:物体的末动量p′与初动量p的差。

2.定义式:Δp=p′-p。

3.矢量性:动量变化是矢量,其方向与物体的速度变化的方向相同。

三、动量定理1.内容:物体在一个过程始末的动量变化等于它在这个过程中所受力的冲量。

2.表达式:p′-p=I或mv′-mv=Ft。

3.冲量:力与力的作用时间的乘积,即I=Ft。

(判断正误,正确的画“√”,错误的画“×”。

)1.动量是矢量,其方向与物体速度的方向相同。

(√)2.做匀速圆周运动的物体的动量不变。

(×)3.物体静止在水平面上是因为受到的支持力的冲量为零。

(×)4.合外力的冲量等于物体的动量变化。

(√)5.合外力的冲量等于各外力冲量的代数和。

(×)1.(动量)关于动量,下列说法中正确的是( )A.做匀速圆周运动的物体,动量不变B.做匀变速直线运动的物体,它的动量一定在改变C.物体的动量变化,动能也一定变化D.甲物体动量p1=5 kg·m/s,乙物体动量p2=-10 kg·m/s,所以p1>p2解析动量是矢量,匀速圆周运动的物体的速度方向时刻在变化,故动量时刻在变化,A项错误;匀变速直线运动的物体的速度大小时刻在变化,所以动量一定在变化,B项正确;速度方向变化,若大小不变,则动量变化,而动能不变,C项错误;动量的负号只表示方向,不参与大小的比较,故p1<p2,D项错误。

答案 B2.(冲量)(多选)恒力F作用在质量为m的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,物体没有被拉动,则经时间t,下列说法正确的是( )A.拉力F对物体的冲量大小为零B.拉力F对物体的冲量大小为FtC.拉力F对物体的冲量大小是Ft cosθD.合力对物体的冲量大小为零解析对冲量的计算一定要分清求的是哪个力的冲量,是某一个力的冲量、是合力的冲量、是分力的冲量还是某一方向上力的冲量。

课时16. 2动量和动量定理1. 了解物理学中动量概念的建立过程,体会几代科学家对碰撞中“不变量”的不断追寻。

2. 理解动量、动量变化量的概念及其矢量性,能判断动量的方向,会计算一维运动物体的动量变化。

3. 理解冲量的概念及其矢量性,理解动量定理的含义及其表达式,知道动量定理适用于变力作用的过程。

4. 会用动量定理解释有关现象,并且掌握用动量定理计算有关一维运动的实际问题的能力。

5. 理解动量与动能、动量定理与动能定理的区别。

1. 动量(1)物理学中把物体的①与其某时刻的②速度的乘积叫作物体在此时刻的动量,用字母③p表示,动量的单位是④kg·m/s。

(2)动量是⑤矢量,动量的方向与⑥速度的方向相同。

2. 动量的变化(1)物体在某段时间内⑦末动量与⑧初动量的矢量差叫作物体这段时间内的动量的变化。

(2)计算式:Δp=⑨p'-p。

(3)动量的变化也是⑩矢量。

3. 冲量(1)物理学中把力与力的作用时间的乘积叫作力在这段时间内的冲量,用字母表示,冲量的单位是N·s。

(2)计算式:I=F(t'-t)。

(3)冲量也是矢量。

4. 动量定理(1)内容:物体在一个过程始末的动量变化量等于它在这个过程中所受力的冲量。

(2)表达式:Δp=I。

(3)适用范围:动量定理不仅适用于恒力,也适用于变力。

主题1:动量情景:1668年,克里斯蒂安·惠更斯发表了一篇论文,总结了他对碰撞问题的实验和理论研究。

他认为:“在两个物体发生碰撞时,每个物体所具有的‘动量’在碰撞时可能增加,也可能减少,但是两个物体的动量在同一个方向上的总和却保持不变,如果减去反方向运动的话。

”问题:阅读教材中“动量”部分的内容,回答下列问题。

(1)什么是动量?(2)你认为惠更斯说的“如果减去反方向运动的话”是什么意思?主题2:冲量情景:我们知道,骑自行车时,用较大的力蹬车,在较短的时间内就能达到较快的速度,而用较小的力蹬车,在较长的时间内也能达到这个速度。