环境化合物的联合毒性作用

- 格式:pptx

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:15

第一章绪论1.环境毒理学:是研究环境污染物,特别是化学污染物对人体和人群,以及相关生物的损害作用及其机理的科学。

2.外源化学物:不是人体的组成成分,也非人体所需的营养物质,或维持正常生理功能所必需的物质,但它们可通过一定途径与人体接触并从环境中进入人体。

3.生态毒理学:是研究物理、化学和生物因素,特别是环境污染物对非人类生物个体和群体以及生态系统的损害作用及其规律的科学。

4.环境易答基因(环境易感基因):人类的某些基因对环境因子具有特定的反应,这些反应影响着人体对有害环境因子(特别是环境化学物)的易感性。

5.人群调查:是环境毒理学广泛采用的研究方法。

即采用医学流行病学的调查方法,根据动物试验的结果及对环境化学物毒理作用的预测或假设,选用适当的观察指标,对接触该环境化学物的人群进行调查,分析环境污染与人群健康损害的关系。

第二章环境化学物的生物转运和生物转化1.生物转运:环境化学物的吸收、分布和排泄具有类似的机理,均是反复通过生物膜的过程,统称为生物转运。

2.生物转化(代谢转化):环境化学物在组织细胞中发生的结构和性质的变化过程,称为生物转化或代谢转化。

3.ADME:吸收(absorption),分布(distribution),代谢(metabolism),排泄(excretion)4.许多化学物质在溶液中呈离子状态时脂溶性低,不易通过生物膜;反之容易。

解离度越大,越难通过。

体液的pH可影响弱酸和弱碱的解离度。

5.吸收(1)经消化管吸收①有机酸主要在胃内被吸收,有机碱主要在小肠内吸收②消化管对环境化学物的吸收过程,受很多因素的影响:消化管中的多种酶类和菌丛,可使某些化学物转化成新的化学物而改变其毒性;胃肠道内容物的种类和数量、排空时间及蠕动状态都会影响消化管对环境化学物的吸收;环境化学物的溶解度和分散度也是影响吸收的因素。

(2)经呼吸道吸收颗粒物的吸收主要受颗粒大小的影响。

颗粒物直径大于10m者,因重力作用迅速沉降,被吸入后因惯性碰撞而大部分沉积在上呼吸道;直径5~10m者因沉降作用而大部分阻留在气管和支气管;直径为1~5m者可随气流到达呼吸道深部,并有部分到达肺泡;颗粒直径小于1m 者,可在肺泡内扩散而沉积下来。

生物体对环境中毒素的代谢与解毒机制现代生活中,空气污染、水污染、食品中毒等问题越来越普遍,各种毒素对人类健康产生了极大的威胁。

然而生物体在漫长的生物进化中积累了丰富的经验,拥有了各种代谢和解毒机制以自我保护。

一、生物体对毒素的代谢机制1、异化作用异化作用是指生物体将有毒化合物分解为无害化合物的过程,它需要一些特定的酶来进行催化。

异化作用的过程中,有毒物质会被加入氧原子、氢原子、甲基等官能团,使其变得更加水溶性、不易吸收,并且由于异化后的化合物毒性减小,已经不再对生物体造成伤害。

2、缩合作用缩合作用是指有毒物质在生物体内与正常的代谢产物结合而形成的复合物,使有毒物质变为无毒或较弱毒性化合物,从而减轻了生物体所受到的伤害。

3、还原作用还原作用是指有毒化合物被还原为无毒化合物的过程。

在这个过程中,生物体将其还原成不带氧的化合物,由于这些化合物会比原有的含有氧元素的化合物更加不稳定,所以它们会发生氧化反应,最终生成比原有的毒性低的副产物。

二、生物体对毒素的解毒机制1、酶解毒酶解毒是指生物体使用特定的酶降解有毒化合物的过程。

酶可以在有毒化合物的分子结构上切开键链,让有毒分子失去功能。

这些酶主要分布在肝脏和肠道等器官中,被称为解毒酶,包括肝酶、醛脱氢酶、酯酶等。

通过酶解毒,生物体的代谢水平得到了提升,并且大大降低了毒素造成的对生物体的伤害。

2、联合解毒作用联合解毒作用是指两种或更多种生物体代谢路径的衔接,两种不同的代谢途径同时作用于有毒化合物,减少其毒性。

生物体在处理毒素时,在异化、缩合、酶解和还原等多个方面进行处理,每个方面处理的效果都不同。

这个时候,将不同的方面处理所获得的代谢产物进行联合,会产生更好的清除毒素的效果。

3、排泄解毒排泄解毒是指通过排出毒物,让毒素离开生物体的过程。

生物体排泄毒素主要是依靠肾脏和肝脏,肝脏主要通过合成草酸进行解毒,草酸可以结合有毒化合物并产生水溶性物质,随着尿液排出体外。

同时,肾脏也会通过排出尿液的方式将毒素排出体外。

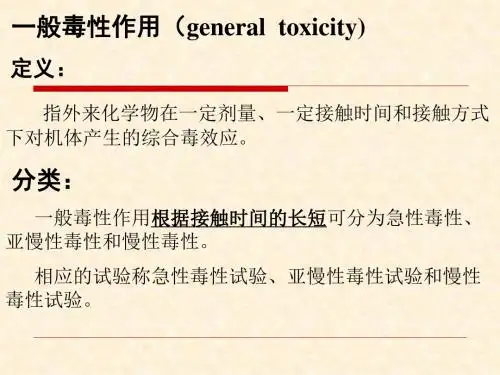

第五章毒性作用的影响因素化学物因素:1、化学结构取代基的影响:取代基的影响、异构体和立体构型、同系物的碳原子数和结构的影响、分子饱和度2、化合物的联合作用(joint action ):两种或两种以上毒物同时或先后作用于机体时产生的交互毒性作用。

有五种类型:相加作用、独立作用、协同作用、加强作用、拮抗作用第五章1.名词解释:毒物的联合作用:同时或先后接触两种或两种以上外源化学物对机体产生的毒性效应被称为联合作用相加作用:指化学物对机体产生的毒性效应等于各个外源化学物单独对机体所产生效应的算术总和独立作用,各外源化学物不相互影响彼此的毒性效应,作用的模式和作用的部位可能(但不是必然)不同,各化学物表现出各自的毒性效应。

协同作用,外源化学物对机体所产生的总毒性效应大于各个外源化学物单独对机体的毒性效应总和,即毒性增强拮抗作用:外源化学物对机体所产生的联合毒性效应低于各个外源化学物单独毒性效应的总和,即为拮抗作用。

2.化学结构与毒性大小的一般规律。

化学物的化学结构是决定毒作用的重要物质基础,因为它决定了毒物的理化性质和化学活性,因而决定了毒物在体内可能参与和干扰的过程,因此决定毒作用的性质和大小(1)取代基不同毒性不同:甲基取代,毒性降低;烷烃类的氢若为卤族元素取代时其毒性增强,对肝的毒作用增加;且取代愈多,毒性愈大异构体和立体构型的影响:带两个基团的苯环化合物的毒性是:对位>邻位>间位,分子对称的>不对称的。

(2)同系物的碳原子数和结构的影响:1)随着碳原子数的增多麻醉作用增强,脂溶性增加,碳原子数超过一定限度时(7-9个碳原子)后,对人体产生麻醉作用的危险逐步减少,如:戊烷<己烷<庚烷辛烷毒性减低C5 H12 <C6 H14 <C7 H16 ,C8 H18;2)而碳原子数相同时直链化合物毒性大于异构体,如:直链烷烃的麻醉作用大于其同分异构体:庚烷> 异庚烷;3)成环化合物毒性大于不成环化合物,如:成环化合物毒性大于不成环化合物环烷烃的麻醉作用>开链烃环戊烷>戊烷;4)碳原子数相同时,不饱和键增加其毒性增加如乙烷的毒性<乙烯的毒性<乙炔的毒性。

第二节外来化合物联合作用一、联合作用的概念外来化合物在机体中往往呈现十分复杂的交互作用。

或彼此影响代谢动力学过程,或引起毒性效应变化,最终可以影响各自的毒性或综合毒性。

毒理学把两种或两种以上的外来化合物对机体的交互作用称为联合作用。

二、联合作用的类型:(一) 相加作用交互作用的各种化合物在化学结构上如为同系物,或其毒作用的靶器官相同,则其对机体产生的总效应等于各个化合物成分单独效应的总和,这种现象即是化合物的相加作用。

已知有些化合物的交互作用呈相加作用,如大部分刺激性气体的刺激作用一般呈相加作用;具有麻醉作用的化合物,一般也呈相加作用。

(二) 协同作用各化合物交互作用结果引起毒性增强,即其联合作用所发生的总效应大于各个化合物单独效应的总和,这种现象即为化合物的协同作用。

多个化合物之间发生协同作用的机理复杂而多样。

可能与化合物之间影响吸收速率,促使吸收加快、排出延缓、干扰体内降解过程和在体内的代谢动力学过程的改变等有关。

如马拉硫磷与苯硫磷的联合作用为协同作用,其机理是由于苯硫磷抑制肝脏降解马拉硫磷的酯酶之故。

(三) 拮抗作用各化合物在体内交互作用的总效应,低于各化合物单独效应的总和,这一现象称为拮抗作用。

化合物在体内产生拮抗作用可能有几种形式,一种是化合物之间的竞争作用,如肟类化合物和有机磷化合物竞争与胆碱酯酶结合,致使有机磷化合物毒性效应减弱。

一种化合物间引起体内代谢过程的变化,1,2,4,-三溴苯和1,2,4.三氯苯等一些卤代苯类化合物能明显地引起某些有机磷化合物的代谢诱导,使其毒性减弱。

一种是功能性或效应性拮抗,如一些中毒治疗药物,阿托品对抗有机磷化合物引起的毒覃碱症状,即为明显实例。

(四) 独立作用两种或两种以上的化合物作用于机体,由于其各自作用的受体、部位、靶细胞或靶器官等不同,所引发的生物效应也不相互干扰,从而其交互作用表现为化合物的各自的毒性效应,对此称为独立作用。

当化合物的联合作用表现为独立作用时,如以LD50为观察指标,则往往不易与相加作用相区别,必须深入探讨才能确定其独立作用。

【名词解释毒理学】毒理学安全性评价名词解释名词解释1、外来化学物质:既非人体的组成成分,也不是人体所需的营养物质,而是存在于人类生活和外界环境中,可能通过一定环节或途径与机体接触并进入机体,呈现一定生物学作用的化学物质。

2、安全性:指一种外来化学物质在规定的使用方式和用量条件下,对人体健康不致产生任何损害,即不引起急性、慢性中毒,亦不对接触者(包括老、弱、病、幼、孕妇)及其后代产生潜在危害。

3、危险度:指一种外来化学物质在具体的接触条件下,对机体造成损害可能性的定量估计。

4、最小有作用剂量(最小有作用剂量毒物?)即在一定时间内,一种外来化合物按一定方式或途径与机体接触,能使某项观察指标开始出现异常变化或使机体开始出现损害作用所需的最低剂量。

也可称为中毒阈剂量5、最大无作用剂量(NOEL ):即在一定时间内,一种外来化合物按一定方式或途径与机体接触,根据目前的认识水平,用最灵敏的试验方法和观察指标,未能观察到任何对机体的损害作用的最高剂量。

又称:未观察到作用的剂量或未观察到效应的水平6、致死量:(1)绝对致死量(LD100) 指能引起一组实验动物全部死亡的最低剂量。

(2)★半数致死量(LD50) 指能引起一组实验动物中死亡50%所需剂量,也称致死中量。

(3)最小致死量(MLD) 指仅能引起一组实验动物个别死亡的剂量。

(4)最大耐受量(LD0) 指能引起一组实验动物全部中毒但无一死亡的剂量。

7、脂水分配系数:是指化合物在脂(油) 相和水相的溶解分配率,即化合物的水溶性与脂溶性间达到平衡时,的其平衡常数。

8、蓄积率:指在一定期间内,外来化合物在机体内的蓄积量与同一期间进入机体总量的百分比。

蓄积率越高,表明该化学物质蓄积性越大。

9蓄积系数:是指达到同一效应(如ED50或LD50)分次给予实验动物所需外来化合物总剂量(以LD50(n)表示)与一次给予所需剂量(以LD50(1)表示)之比,以K 表示。

即:K=LD50(n)/LD50(1)10、实验动物(Laboratory Animal):是指经人工饲育,对其携带微生物实行控制,遗传背景明确或来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其它科学试验的动物。

【名词解释毒理学】毒理学安全性评价名词解释名词解释1、外来化学物质:既非人体的组成成分,也不是人体所需的营养物质,而是存在于人类生活和外界环境中,可能通过一定环节或途径与机体接触并进入机体,呈现一定生物学作用的化学物质。

2、安全性:指一种外来化学物质在规定的使用方式和用量条件下,对人体健康不致产生任何损害,即不引起急性、慢性中毒,亦不对接触者(包括老、弱、病、幼、孕妇)及其后代产生潜在危害。

3、危险度:指一种外来化学物质在具体的接触条件下,对机体造成损害可能性的定量估计。

4、最小有作用剂量(最小有作用剂量毒物?)即在一定时间内,一种外来化合物按一定方式或途径与机体接触,能使某项观察指标开始出现异常变化或使机体开始出现损害作用所需的最低剂量。

也可称为中毒阈剂量5、最大无作用剂量(NOEL ):即在一定时间内,一种外来化合物按一定方式或途径与机体接触,根据目前的认识水平,用最灵敏的试验方法和观察指标,未能观察到任何对机体的损害作用的最高剂量。

又称:未观察到作用的剂量或未观察到效应的水平6、致死量:(1)绝对致死量(LD100) 指能引起一组实验动物全部死亡的最低剂量。

(2)★半数致死量(LD50) 指能引起一组实验动物中死亡50%所需剂量,也称致死中量。

(3)最小致死量(MLD) 指仅能引起一组实验动物个别死亡的剂量。

(4)最大耐受量(LD0) 指能引起一组实验动物全部中毒但无一死亡的剂量。

7、脂水分配系数:是指化合物在脂(油) 相和水相的溶解分配率,即化合物的水溶性与脂溶性间达到平衡时,的其平衡常数。

8、蓄积率:指在一定期间内,外来化合物在机体内的蓄积量与同一期间进入机体总量的百分比。

蓄积率越高,表明该化学物质蓄积性越大。

9蓄积系数:是指达到同一效应(如ED50或LD50)分次给予实验动物所需外来化合物总剂量(以LD50(n)表示)与一次给予所需剂量(以LD50(1)表示)之比,以K 表示。

即:K=LD50(n)/LD50(1)10、实验动物(Laboratory Animal):是指经人工饲育,对其携带微生物实行控制,遗传背景明确或来源清楚的,用于科学研究、教学、生产、检定以及其它科学试验的动物。