自然带的非地带性分布及成因

- 格式:ppt

- 大小:155.50 KB

- 文档页数:6

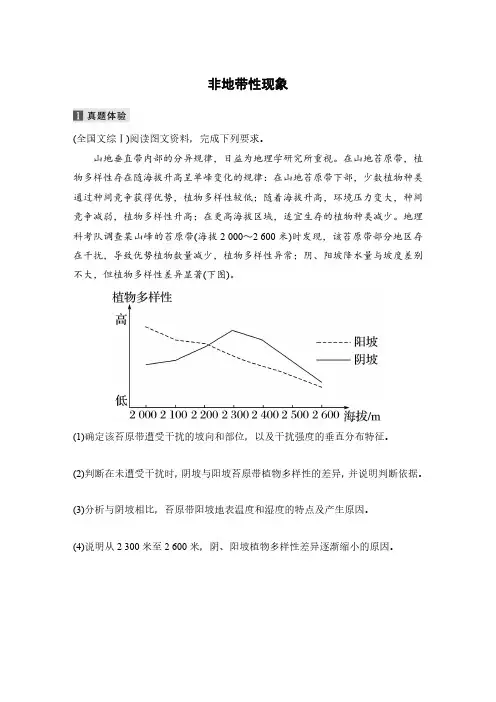

非地带性现象(全国文综Ⅰ)阅读图文资料,完成下列要求。

山地垂直带内部的分异规律,日益为地理学研究所重视。

在山地苔原带,植物多样性存在随海拔升高呈单峰变化的规律:在山地苔原带下部,少数植物种类通过种间竞争获得优势,植物多样性较低;随着海拔升高,环境压力变大,种间竞争减弱,植物多样性升高;在更高海拔区域,适宜生存的植物种类减少。

地理科考队调查某山峰的苔原带(海拔2000~2600米)时发现,该苔原带部分地区存在干扰,导致优势植物数量减少,植物多样性异常;阴、阳坡降水量与坡度差别不大,但植物多样性差异显著(下图)。

(1)确定该苔原带遭受干扰的坡向和部位,以及干扰强度的垂直分布特征。

(2)判断在未遭受干扰时,阴坡与阳坡苔原带植物多样性的差异,并说明判断依据。

(3)分析与阴坡相比,苔原带阳坡地表温度和湿度的特点及产生原因。

(4)说明从2300米至2600米,阴、阳坡植物多样性差异逐渐缩小的原因。

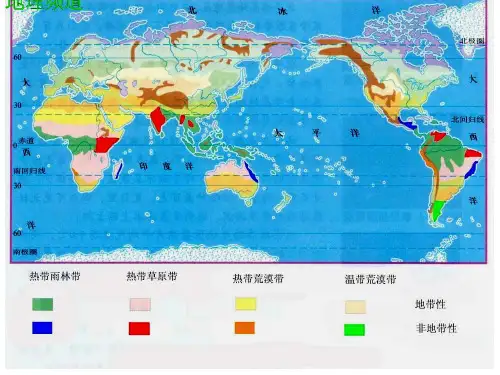

1.非地带性现象表现实际分布的自然带形成原因按理想状态的地带性分布地带性自然带空间分布范围受到影响南美洲大陆西岸3°S ~20°S 分布着狭长的热带荒漠带①安第斯山脉逼近海岸;②位于东南信风的背风坡,吹离岸风,海洋水汽难以到达;③秘鲁寒流降温减湿热带雨林带(北部)、热带草原带(中部)相对于大陆东岸,欧洲温带落叶阔叶林带分布纬度高中高纬度,大陆西岸受盛行西风从海洋上空带来的暖湿气流影响;而大陆东岸,冬季受大陆气团影响,气候寒冷亚寒带针叶林带相对于大陆东岸,欧洲亚寒带针叶林带分布纬度高苔原带地带性自然带分布的改变南美洲大陆南段东岸形成温带荒漠带(巴塔哥尼亚沙漠)安第斯山脉阻挡西风气流深入内陆温带落叶阔叶林带赤道附近的东非高原呈现热带草原带海拔高、气温低、降水少,不能形成热带雨林气候热带雨林带马达加斯加岛东部、澳大利亚东北沿海、巴西高原东南部等为热带雨林带东部地处:①信风带;②高原或山地的迎风坡;③受暖流影响热带草原带地带性自然带的缺失南半球缺少寒带苔原带和亚寒带针叶林带南半球相应纬度位置是海洋苔原带、亚寒带针叶林带自然带地理现象的斑块状分布天山、昆仑山山麓的绿洲高山冰雪融水、山地降水使其地表水或地下水丰富温带荒漠带尼罗河谷地的绿洲尼罗河提供了水源热带荒漠带2.非地带性与地带性的关系(1)非地带性因素叠加在地带性因素之上,使地带性分布规律变得不很完整或不很鲜明。

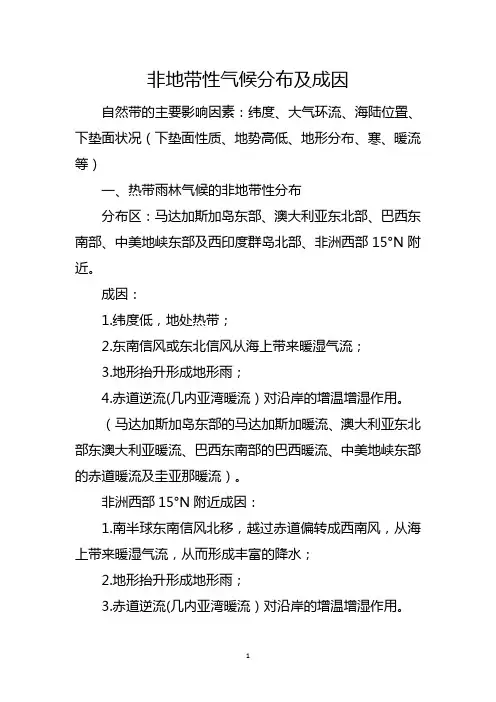

非地带性气候分布及成因自然带的主要影响因素:纬度、大气环流、海陆位置、下垫面状况(下垫面性质、地势高低、地形分布、寒、暖流等)一、热带雨林气候的非地带性分布分布区:马达加斯加岛东部、澳大利亚东北部、巴西东南部、中美地峡东部及西印度群岛北部、非洲西部15°N附近。

成因:1.纬度低,地处热带;2.东南信风或东北信风从海上带来暖湿气流;3.地形抬升形成地形雨;4.赤道逆流(几内亚湾暖流)对沿岸的增温增湿作用。

(马达加斯加岛东部的马达加斯加暖流、澳大利亚东北部东澳大利亚暖流、巴西东南部的巴西暖流、中美地峡东部的赤道暖流及圭亚那暖流)。

非洲西部15°N附近成因:1.南半球东南信风北移,越过赤道偏转成西南风,从海上带来暖湿气流,从而形成丰富的降水;2.地形抬升形成地形雨;3.赤道逆流(几内亚湾暖流)对沿岸的增温增湿作用。

(尤卡坦半岛、古巴岛为热带草原带而不是雨林带?地形平坦,不能产生地形雨)二、热带草原气候的非地带性分布分布区:东非高原、南非高原中东部、马达加斯加岛西部、墨西哥高原、澳大利亚北部、大分水岭西侧及南部等。

1.东非高原:东非高原海拔较高,使气温较低、上升气流不旺盛,降水较少。

2.南非高原中东部:湿季是由于夏季来自海洋的东南信风越过暖流上空带来大量水汽,多雾、空气湿度大。

干季是因为副热带高气压带北移影响该地区,气流下沉,降水稀少。

(海拔较高,蒸发减弱。

没有形成沙漠气候)3.马达加斯加岛西部:该地虽受暖流影响,但因其在山脉的背风坡且干季受副高控制而降水少,因而形成热带草原气候。

4.墨西哥高原:(依纬度,该地应为热带沙漠气候),由于墨西哥高原地势较高,气温较低,蒸发弱,水分条件相对较好,因而成为热带草原气候。

5.澳大利亚(1)澳大利亚北部:湿季是由于雨季(夏季)西北季风带来大量水汽;(但海陆热力性质差异较小,夏季风势力较弱,降水有限,故没有形成热带季雨林带)干季是因为来自陆地的东南信风影响该地区,降水少。

又称隐域性。

是由非地带性因素引起的无规律分布。

海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素使地带性分布规律变得不很完整和不很鲜明,使自然环境更加复杂.例如,由于岩石组成、地形起伏、地质构造等所引起的大的山地、高原、平原等都是典型的非地带性自然综合体;又如,在母岩、地形、排水条件等非地带性成土因素影响下形成的隐域土,虽与一定的生物气候条件相联系,但其形成和分布都不受生物气候地带的严格制约。

同样,受局部地形或土壤等因素影响而形成的隐域植被,可分布在不同的植被地带内,夹杂在显域植被中间,不形成独立的植被地带。

●非地带性因素有哪些?解析:总的来说,非地带性因素概括起来有如下几类。

1.海陆分布:如北半球高纬度的苔原带和亚寒带针叶林带呈东西延伸、南北交替的现象十分明显,而南半球相同纬度绝大部分是海洋,故没有苔原带和针叶林带分布。

2.地形起伏:如南美安第斯山南段西侧是多雨的温带森林,而同纬度的山脉东侧却是干燥的巴塔哥尼亚沙漠。

3.局部环流和洋流:如信风带大陆西岸,因受离岸风及沿岸寒流的影响,在海岸带形成沙漠。

又如西欧的温带海洋性气候纬度范围到达60°N以北,是受到了北大西洋暖流的影响。

4.局部水分变化:如热带荒漠带和温带荒漠带内的绿洲;局部水分矿化度的变化:如在沿海平原的温带落叶阔叶林中,由于盐分变大出现的碱蓬草地。

5.局部岩石性质的变化:如在四川盆地的亚热带常绿阔叶林中,由紫红色的砂岩、页岩风化而成的紫色土。

6.局部地热异常:如在冰岛,苔原是这里的地带性植被,但在热泉附近却分布着草甸。

7.人为作用:如在沙漠边缘营造防护林、填湖造田、培育水稻等活动都可以造成对地带性规律的改变等等。

●非地带性因素与地带性因素有何关系?解析:两类因素的关系,明显地表现在以下几个方面。

1.非地带性因素叠加在地带性因素之上,使地带性分布规律变得不很完整或不很鲜明。

2.地带性因素影响是普遍的、基本的;非地带性因素的影响是局部的、特殊的。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热.量.为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海过,而发育成热带雨林带。

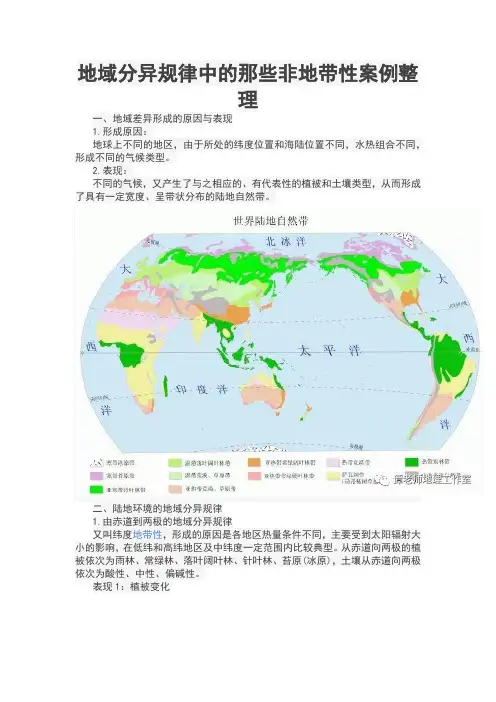

地域分异规律中的那些非地带性案例整理一、地域差异形成的原因与表现1.形成原因:地球上不同的地区,由于所处的纬度位置和海陆位置不同,水热组合不同,形成不同的气候类型。

2.表现:不同的气候,又产生了与之相应的、有代表性的植被和土壤类型,从而形成了具有一定宽度、呈带状分布的陆地自然带。

二、陆地环境的地域分异规律1.由赤道到两极的地域分异规律又叫纬度地带性,形成的原因是各地区热量条件不同,主要受到太阳辐射大小的影响,在低纬和高纬地区及中纬度一定范围内比较典型。

从赤道向两极的植被依次为雨林、常绿林、落叶阔叶林、针叶林、苔原(冰原),土壤从赤道向两极依次为酸性、中性、偏碱性。

表现1:植被变化土壤土壤性质热带、亚热带地区以红壤,砖红壤为主;温带湿润半湿润地区以黄土为主;寒带、亚寒带以黑色土壤为主。

2.从沿海向内陆的地带性又叫经度地带性,形成原因是由于水分的变化,受到海陆分布差异的影响,在中纬度地区比较典型。

从沿海向内陆的植被依次为森林、草原、荒漠,土壤从沿海向内陆依次为森林土、草原土、荒漠土。

表现1:植被变化年降水量400mm:森林200-400mm:草原200mm:多为荒漠表现2:气温的日较差与年较差海洋与陆地比热容的差异:陆地升温快,降温也快,气温日较差、年较差都较大;海洋升温慢,降温也慢,气温日较差、年较差都较小。

越靠近海洋的地方受海洋影响越大,气温的日较差和年较差小;靠近内陆受陆地性质影响越大,气温的日较差和年较差大。

地域分异规律☆影响山地垂直带谱的因素:1. 纬度:相同海拔,则纬度越高,带谱越简单2. 海拔:相同纬度,则海拔越高,带谱越复杂3. 热量:阳坡帯谱多且位置高、阴坡带谱少且位置4. 山顶、山麓之间相对高度:相对高度越大,自然带谱越复杂。

☆影响雪线高低的因素:1. 纬度:一般来说,低纬地区气温高,雪线高,高纬地区气温低,雪线低2. 降水:迎风坡降水多,雪线低(喜玛拉雅山南坡比北坡雪线低);3. 坡向:阳坡雪线高于阴坡;谭老师地理工作室综合整理4. 坡度:坡度越大,积雪越易下滑,不利于积雪保存,雪线偏高。

1.赤道附近的东非高原气候类型:热带草原气候。

成因:该地与刚果盆地的区别是它的海拔较高,受到地形的影响。

与其相似的是南美圭亚那高原的热带草原气候。

2.索马里半岛气候类型:热带沙漠气候。

成因:受东北信风带的控制,风由陆地吹向海洋,降水少。

受离岸寒流(西南季风使表层海水远离海岸,底层海水上泛成为寒流)的影响,降温减湿。

3.马达加斯加岛东侧、澳大利亚东北部、巴西东南部气候类型:热带雨林气候。

成因:以上三地虽不受赤道低压带的控制,但它们纬度低,且都位于东南信风的迎风坡,降水多;沿岸有暖流经过,增温增湿。

4.几内亚湾的北侧气候类型:热带雨林气候。

这里与非洲的刚果盆地紧密相连,虽然同为热带雨林气候,但成因却并不相同。

成因:地处西南季风的迎风坡,降水多。

沿岸有暖流经过,增温增湿。

5.非洲的东南部气候类型:在教材的气候类型为热带草原气候,但在个别资料可见到它为亚热带季风气候。

成因:夏季南部非洲存在一个低压,风由海洋吹向陆地,为东南季风。

冬季南部非洲存在一个高压,风由陆地吹向海洋,为西北季风。

由于非洲南部陆地面积小,海陆热力性质差异小,故亚热带季风气候不够典型。

与其相似的是美国的佛罗里达半岛的亚热带季风气候。

6.小亚细亚半岛小亚细亚半岛的两侧为地中海气候,但中部为温带大陆性气候。

成因:小亚细亚半岛的两侧海拔低,中间为安纳托利亚高原。

由于地势高,离海洋远,成为温带大陆性气候。

与小亚细亚半岛的温带大陆性气候成因相似的是伊比利亚半岛中部的温带大陆性气候(区别在于伊比利亚离海洋较近)。

7.斯堪的纳维亚半岛西侧气候类型:温带海洋性气候。

成因:受世界上规模最大的洋流北大西洋暖流的影响,增温增湿。

与其相似的北美洲的中高纬度的温带海洋性气候,区别是北美洲中高纬度的温带海洋性气候由于受海陆轮廓的影响,分布的最高纬度比欧洲西部的温带海洋性气候的纬度低。

8.巴塔哥尼亚高原气候类型:温带大陆性气候。

成因:由于安第斯山的阻挡,地处西风的背风坡,降水少。

自然地理环境的差异性——地方性分异规律(非地带性)【必备知识】常见的地方性分异规律及成因:自然带受海陆分布、地形起伏、洋流、河流等地方性因素的影响,出现一些地方性分布。

因素分布地区理想自然带现实自然带成因地形东非高原热带雨林带热带草原带海拔较高,气温较低,对流运动弱,降水少,形成热带草原气候非洲的马达加斯加岛东部,澳大利亚东北部,巴西东南部等地区亚热带常绿阔叶林带热带雨林带受暖流影响,且地处来自海洋的东南信风的迎风坡,降水量大,形成热带雨林气候落基山脉、安第斯山脉、青藏高原地区与当地水平自然地带一致高山植物区海拔高,温度低,降水发生垂直及水平方向的递变南美洲巴塔哥尼亚高原温带草原带、温带落叶阔叶林带温带荒漠带位于安第斯山脉东侧,中纬西风带的背风坡,降水少科迪勒拉山系西侧地区东西延伸、南北更替,呈带状南北延伸、南北更替,呈长条状受沿岸山脉的影响,平原面积小,自然带呈狭长的带状,仅沿海岸线向较低纬和较高纬呈南北延伸洋流南北半球副热带的大陆西岸热带荒漠带热带荒漠带南北延伸,直逼海岸副热带大陆西岸沿海强大的寒流起降温减湿作用欧洲西部温带落叶阔叶林带和亚寒带针叶林带温带落叶阔叶林带向北延伸受势力强大的北大西洋暖流影响北半球中高纬度大陆东西两岸地区东西两岸自然带纬度分布相当东岸自然带向较低纬延伸、西岸向较高纬延伸大陆东岸受沿岸寒流影响,西岸受暖流影响北半球中低纬度大陆东西两岸地区东西两岸自然带纬度分布相当东岸自然地带向较高纬度延伸、西岸向较低纬度延伸大陆东岸受沿岸暖流影响,西岸受寒流影响水分昆仑山麓温带荒漠带绿洲有丰富的冰雪融水和地下水尼罗河谷地热带荒漠带绿洲尼罗河水的灌溉海陆分布南半球中高纬地区苔原带和针叶林带无陆地的缺失北极地区冰原带无为海洋,无陆地地理位置澳大利亚东南部落叶阔叶林带常绿阔叶林带地处西风带的迎风坡,冬季受西风带的影响,降水多俄罗斯远东地区亚寒带针叶林带温带落叶阔叶林带东西伯利亚山地的阻挡,处于东南季风(夏季风)的迎风坡,降水多【方法总结】1.地带性分异规律与地方性分异规律的判断方法依据该地所处的纬度位置、海陆位置和海拔,按地带性规律判断其应该是什么自然带,然后将实际环境与理论上的自然带相比较,如果一致就是地带性分异规律,如果不一致就是地方性分异规律。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热量..为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海陆分布、水分变化、洋流等因素的影响造成的。

地球表层自然环境的地域分异规律地球表层自然环境存在着一定的分异规律。

所谓地域分异规律,是指地球表层自然环境及其组成要素在空间分布上的变化规律,即地球表层自然环境及其组成要素,在空间上的某个方向保持特征的相对一致性,而在另一方向表现出明显的差异和有规律的变化。

一、纬度地带性由于太阳辐射随纬度不同而发生有规律的变化,导致地球表面热量由赤道向两极逐渐变少,因而产生地球表面的热量分带:热带、亚热带、温带和寒带(表13-2)。

由于这些热量带平行于纬线呈东西向分布,并且随着纬度的高低呈南北向的交替变化,故称之为纬度地带性。

热带分布在赤道附近及其两侧,热量平衡大于75 kcal/cm2a,是地球上最热的地带;亚热带分布在热带两侧的低纬度地区,热量平衡在75~45 kcal/cm2a之间,南半球的亚热带叫做南亚热带,北半球的亚热带叫做北亚热带;温带分布在亚热带两侧、中纬度地区,其热量平衡在45~35 kcal/cm2a之间,南北半球各有一个温带,分别叫做南温带和北温带;寒带分布在高纬度地区,热量平衡小于35千卡/平方厘米/年,是地球上最寒冷的地带,位于南半球的寒带叫做南寒带,位于北半球的叫做北寒带(图13-12)。

由上可知,实际上地球上的热量带有7个,即热带、南亚热带、北亚热带、南温带、北温带、南寒带、北寒带。

由于热量的不同,导致了各个地带的地表环境不同。

当然有时些热量带可进一步细分。

纬度地带性规律是全球尺度的地域分异规律。

由于受海陆分布、大气环流、洋流等因素的影响,纬度地带性有时会受到干扰,显得没有这么理想,但纬度地带性规律却是普遍存在的。

中国地域宽广,南端的南沙群岛的曾母暗沙的纬度只有4oN左右,北端黑龙江省的漠河纬度可达53o31'N。

南北跨度近50个纬度,约5500 km。

因此地带性比较明显,跨越了热带、亚热带和温带。

南方暖热、北方寒冷也就不足为奇了。

二、干湿度分带性全球陆地降水量的89%来自海洋湿润气团,而海陆间的水交换强度越深入内陆越弱,因此导致了大部分大陆上的干湿度,由海岸线附近向大陆内部发生规律性的变化:沿海地带比较湿润,向内陆逐渐变干燥。

高考地理地域分异规律总结非地带性地域分异规律的归纳整合分析近几年的高考命题可以看出,地形、地貌的形成与演变、植被分布特征与区域环境的关系、整体性原理分析区域环境的演化特点,以及人类活动与地理环境的关系,仍将是高考命题的重点。

因此复习时应对自然地理环境的整体性原理进行透彻的理解,对地形、地貌与植被等地理要素的关联程度深入挖掘。

谭老师地理工作室综合整理构建知识因果链条,理顺不同环境要素之间相互制约、相互影响的逻辑关系。

在复习时可以适当进行微专题分析自然地理环境之间的相互影响,例如气候→地形,地形→河流等。

★★重难点突破★★1. 地理环境整体性的表现和意义[考向透析]此考点的考题往往涉及两种问题,一是直接运用整体性原理分析某区域地理要素的区域特征,或某地理要素发生变化引起其他地理要素或其他区域地理要素的变化;二是运用地理环境整体性原理评价某项人类活动是否合理。

试题载体往往涉及到区域图、景观图、人们的地理实践活动等。

[学法指导]在平时的复习过程中要注意对区域整体性和区域要素进行分析。

(1)分析地理环境特征:结合各种区域图、景观图,根据地理环境各要素与环境总体特征协调一致的特点。

从地理位置出发,结合地形,从气候(包括气温、降水)、土壤、植被等多方面解析分析描述。

(2)分析地理环境变化:运用各地理要素间的相互关系原理,产生明确人类活动的“一发”是指哪一要素,进而逐一分析“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。

(3)分析区域环境的相互影响:根据不同区域之间的联系,找出哪一要素是联系这两个区域之间的纽带,分析这一问题在两个不同区域产生的“因”和“果”。

通常结合题目提供的自然现象或过程通过地理思维导图的形式进行分析。

(4)分析人类活动与地理环境之间的关系:地理环境的整体性决定了在协调人类与地理环境之间的关系时,要用动态的、联系的、立体的、综合的思维去分析问题、解决问题。

人类活动不仅要遵循自然环境的整体性规律,而且应预测受人类活动影响后的自然环境的发展变化趋势。