如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:3

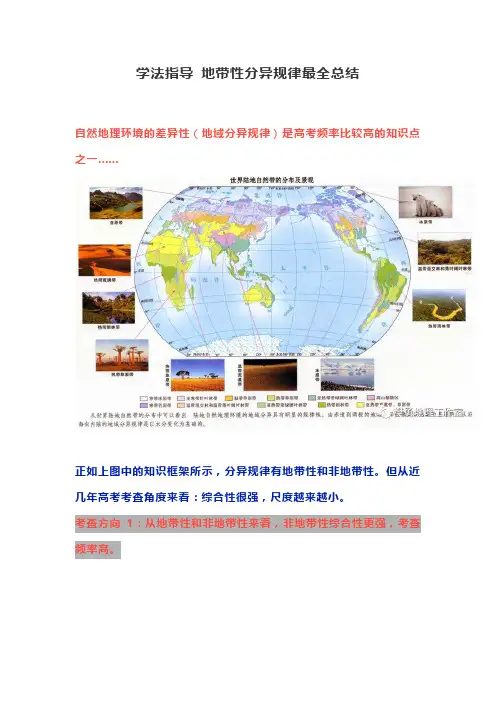

学法指导地带性分异规律最全总结自然地理环境的差异性(地域分异规律)是高考频率比较高的知识点之一......正如上图中的知识框架所示,分异规律有地带性和非地带性。

但从近几年高考考查角度来看:综合性很强,尺度越来越小。

考查方向1:从地带性和非地带性来看,非地带性综合性更强,考查频率高。

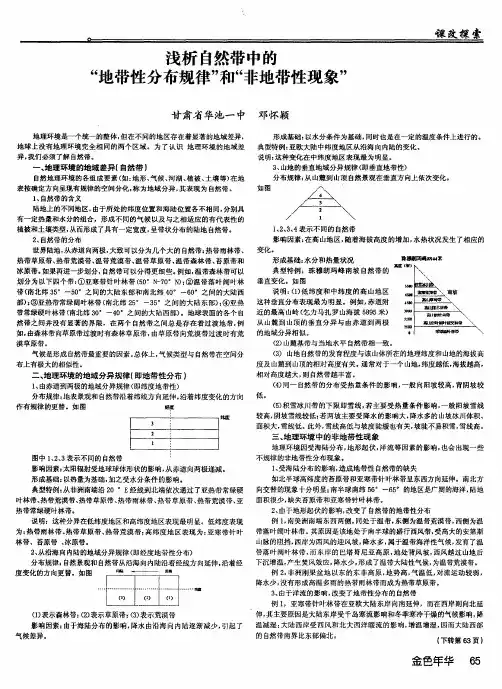

考查方向2:垂直地带比水平地带性综合性更强,考查频率高垂直地带性主要规律总结一、山地垂直地带性分异规律的成因二、垂直地带性分异主要规律1、相似规律自然带从山麓到山顶的自然带谱,与从当地向高纬方向的水平自然带谱相似。

应用:以带谱推断某处自然带类型依据带谱与当地从赤道向两极地域分异规律一致规律,可推断某一自然带名称。

2、基带规律山麓的自然带基本上与当地水平自然带一致(见下图)应用:以基带判定温度带、气候类型可依据自然带与气候类型的对应关系,通过基带自然带确定该地温度带、气候类型,进而判断该山地所属位置,甚至山体名称。

如基带为常绿阔叶林,说明位于亚热带地区。

3、带谱数量规律影响山地垂直自然带谱复杂程度的因素:纬度、海拔、相对高度4、高度规律(含林线高度)影响因素有三个:①山体所在纬度:纬度低,分布海拔高,纬度高,分布海拔低;②坡向:同一山体,阳坡高,阴坡低;③降水:温带地区南北走向的山,背风坡自然带分布海拔高,迎风坡自然带分布海拔低(如太行山迎风坡降水多,但气温稍低,在背风坡相同的海拔处,其降水量比迎风坡少,但气温偏高,如下图)。

应用:同一自然带的分布高度判断纬度差异同类自然带在低纬的山地分布海拔较高,在高纬的山地分布海拔较低。

5、坡向规律同一山体阳坡高、阴坡低,迎风坡低、背风坡高。

应用1:可根据不同山坡自然带分布海拔的不同判断山坡坡向(1)东西走向的山——自然带分布海拔高的为阳坡,自然带分布海拔低的为阴坡。

由此也可判断南北半球。

如下图甲所示。

(2)南北走向的山(温带地区)——自然带分布海拔高的为背风坡,自然带分布海拔低的为迎风坡,如图乙所示。

又称隐域性。

是由非地带性因素引起的无规律分布。

海陆分布、地形起伏、洋流等非地带性因素使地带性分布规律变得不很完整和不很鲜明,使自然环境更加复杂.例如,由于岩石组成、地形起伏、地质构造等所引起的大的山地、高原、平原等都是典型的非地带性自然综合体;又如,在母岩、地形、排水条件等非地带性成土因素影响下形成的隐域土,虽与一定的生物气候条件相联系,但其形成和分布都不受生物气候地带的严格制约。

同样,受局部地形或土壤等因素影响而形成的隐域植被,可分布在不同的植被地带内,夹杂在显域植被中间,不形成独立的植被地带。

●非地带性因素有哪些?解析:总的来说,非地带性因素概括起来有如下几类。

1.海陆分布:如北半球高纬度的苔原带和亚寒带针叶林带呈东西延伸、南北交替的现象十分明显,而南半球相同纬度绝大部分是海洋,故没有苔原带和针叶林带分布。

2.地形起伏:如南美安第斯山南段西侧是多雨的温带森林,而同纬度的山脉东侧却是干燥的巴塔哥尼亚沙漠。

3.局部环流和洋流:如信风带大陆西岸,因受离岸风及沿岸寒流的影响,在海岸带形成沙漠。

又如西欧的温带海洋性气候纬度范围到达60°N以北,是受到了北大西洋暖流的影响。

4.局部水分变化:如热带荒漠带和温带荒漠带内的绿洲;局部水分矿化度的变化:如在沿海平原的温带落叶阔叶林中,由于盐分变大出现的碱蓬草地。

5.局部岩石性质的变化:如在四川盆地的亚热带常绿阔叶林中,由紫红色的砂岩、页岩风化而成的紫色土。

6.局部地热异常:如在冰岛,苔原是这里的地带性植被,但在热泉附近却分布着草甸。

7.人为作用:如在沙漠边缘营造防护林、填湖造田、培育水稻等活动都可以造成对地带性规律的改变等等。

●非地带性因素与地带性因素有何关系?解析:两类因素的关系,明显地表现在以下几个方面。

1.非地带性因素叠加在地带性因素之上,使地带性分布规律变得不很完整或不很鲜明。

2.地带性因素影响是普遍的、基本的;非地带性因素的影响是局部的、特殊的。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热.量.为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海过,而发育成热带雨林带。

--地带性和非地带性专题(地域分异规律专题)一、地带性1、纬度地带性——自然带东西延伸、南北更替,即自然带自低纬向高纬更替原因:热量——自低纬向高纬热量逐渐降低典型地区:低纬度地区如非洲2、经度地带性——自然带南北延伸、东西更替,即自然带自东向西纬更替原因:水分——自东向西水分逐渐减少典型地区:中纬度大陆的东部和中部如我国3、垂直地带性——自然带自山麓到山顶的更替原因:自山麓到山顶热量、降水逐渐变化典型地区:高山地区,如喜马拉雅山4、规律:①山麓的自然带(基带)是该山脉所处气候下自然带②自然带多少:受海拔高低,纬度,相对高度等因素影响,海拔越高,纬度越低,相对高度大,自然带数量越多③自然带更替:(垂直地带性最高级的变化形式)热带雨林带—热带季雨林带—亚热带常绿阔叶林带—温带落叶阔叶林带—针阔混交林带—亚寒带针叶林带—灌木林带—草原带—草甸带—荒漠带—冰川总结:必然先经过森林——草原——草甸——荒漠——冰川④垂直地带性的自然带变化类似于从该山脉水平方向上向北(北半球)的自然带变化⑤某些自然带在水平地带性上存在,垂直地带性上就缺失,如苔原带⑥同一自然带,阳坡的高度高于阴坡⑦雪线:<1>雪线随着季节变化,夏季雪线上升,冬季下降<2>海拔达到一定高度才可能出现雪线<3>降水多,雪线低,降水少,雪线高<4>阳坡雪线高,阴坡雪线低二、非地带性:受海陆分布、地形起伏等影响,自然带不成规律分布。

如绿洲、矿产资源1植被对环境的作用1吸烟除尘2净化大气3涵养水源4降低噪声5保持水土6减轻污染7防风固沙8美化环境2、土壤组成——矿物质(45%)、有机质(5%)、水分(25%)、空气(25%)3、土壤的形成过程①裸露岩石风化→成土母质②微生物和低等植物附着→原始土壤③高等植物着生→成熟土壤。

4.生物的改造作用5.人类活动的影响有利:开垦、翻耕、施肥、灌溉可以使生土变成熟土,最后成为肥沃土壤不利:不合理使用,可能引起土地沙化、盐碱化、水土流失等,导致土壤退化6、评价:东北黑土:有机质含量高,肥力高西北土壤:水分少,空气多,保温性差沼泽土:水分多,空气少,有机质高红壤:肥力较差,水分偏多,经改造形成肥力较高的水稻土。

[地带性与非地带性对比](一)简析地带性与非地带性的区别。

地带性分布包括水平地带性(纬度地带性、经度地带性)和垂直地带性。

1.纬度地带性即由赤道向两极的地域分异规律,其形成的原因是以热量为基础而产生的,主要是受地球形状影响,太阳辐射从赤道向两极递减。

例如,赤道穿过非洲的中部,非洲南北半球部分获得太阳的能量,从赤道向高纬依次递减,出现了南北对称分布的自然带。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

2.经度地带性即由沿海向内陆的地域分异规律,分布规律主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

例如,我国由东北—西北,自然带从森林、森林草原、草原植被类型的变化明显地符合经度地带性规律。

3.垂直地带性即在不同的海拔高度形成不同的自然带,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

由于山地的垂直自然带的分布是受非地带性因素的地形起伏影响,因而属非地带性现象,这是学习的难点。

我们所说的水平地带性是没有考虑地形起伏的,是基于“理想大陆”的基础上来进行考虑的,因此山地的存在是对水平地带性的干扰和破坏,是一种相对于水平地带性的非地带性因素,又由于山地的垂直自然带谱的分布,是一种连续而有规律的分布,因此垂直地带性属于地带性现象即山地的垂直分布自然带是受非地带性因素影响下的地带性现象。

4.非地带性即处在一定位置的地理环境由于受“地形起伏、海陆分布、洋流”等因素的影响,使陆地自然带的分布不具备地带性规律,或者使陆地自然带地带性规律表现得不完整、不鲜明。

(二)明确地带性因素与非地带性因素的关系。

地带性分布主要是受地带性因素影响而形成的,非地带性分布的形成主要是受非地带性因素的影响形成的,地带性因素与非地带性因素之间存在着几个方面的关系:1.由于非地带性因素是叠加在地带性因素之上的,从而使得地带性分布规律变得不完整、不鲜明。

地域性分异规律的定义及分异因素地域性分异规律的定义及分异因素地域分异规律是自然地理学极其重要的基本理论,是认识地表自然地理环境特征的重要途径,下面是店铺给大家整理的地域性分异规律的定义简介,希望能帮到大家!地域性分异规律的定义地域分异规律(rule of territorial differentiation)也称空间地理规律,是指自然地理环境整体及其组成要素在某个确定方向上保持特征的相对一致性,而在另一确定方向上表现出差异性,因而发生更替的规律。

地域分异因素影响地域分异的基本因素有两个:一是地球表面太阳辐射的纬度分带性,即纬度地带性因素,简称地带性因素;二是地球内能,这种分异因素称为非纬度地带性因素,简称非地带性因素。

自然地理环境在两种基本地域分异因素的共同作用下所产生的新的地域分异因素,叫派生性分异因素。

在这里,两种基本的地域分异因素的作用大致均等,很难分出以哪种因素为主。

在两种基本的地域分异因素作用的背景下,还存在着使自然地域发生局部的中小尺度分异的`因素,这类因素称为局部的地域分异因素。

在两种基本的地域分异因素、派生性地域分异因素和局部的分异因素的作用下自然地理环境分化为多级镶嵌的物质系统, 形成了多姿多彩的自然景观。

规律分类地带性和非地带性是两种基本的地域分异规律,它们控制和反映自然地理环境的大尺度分异。

地带性规律地带性分异规律是俄国著名地理学家 B.B.道库恰耶夫于 19 世纪末发现并揭示出来的,其要点可以概括为:①太阳辐射能是自然带和自然地带形成的能量基础;②由宇宙-行星因素引起的太阳辐射能在地表不同纬度区域的不均匀分布,是形成自然带和地带的动力学原因;③带和地带只在理想情况下呈东西方向延伸,并具有环球分布特点,同时沿南北方向发生更替;④客观上应存在除地带性规律以外的另一种规律。

非地带性规律非地带性是由于地球内能作用而产生的海陆分布、地势起伏、构造运动、岩浆活动等决定的自然综合体的分【地域性分异规律的定义及分异因素】。

第五章自然地理系统的地域分异规律重点:讲明基本概念,自然地理现象的空间分布规律,地域分异在不同尺度的表现形式,形成原因及相互关系,为综合自然区划和土地分级与分类奠定理论基础。

难点:本章似乎是纯理论内容,但也是从实际的自然现象中抽象出来的理论,很多规律均有实际内容,因此学习本章时要注意从事实上去理解各种规律,不必离开客观实际去背诵这些理论。

第五章自然地理系统的地域分异规律前面讲到地球表层的整体性,地球表层不断从外界输入能量(负熵流)才能维持一定的有序性,使地球表层具有整体特征。

从整体上看,地球表层具有整体性,那么内部有无差异呢?整体性和差异性是对立统一的两个方面。

由于输入地球表层的能量(太阳能)在时间和空间上存在差异:a.时间上,公转产生四季,自转产生昼夜,一天中接受的太阳能不同。

b.空间上,赤道、中纬、高纬不同的纬度获得的能量不同。

由于内力作用结果,使地球表层不均匀,产生了海陆分布、地势起伏、构造活动等。

所以内部差异表现在很多方面。

自然综合体在不同方面都存在着显著差异:分纬向、经向、垂直和局部。

热带亚热带(土壤、植被相应的1.从赤道——极地温带表现出不同的类型)(纬向变化)亚寒带寒带湿润森林2.从沿海——内陆半湿润森林草原(经向变化)干旱草原半干旱荒漠3.从山下——山顶,自然带垂直变化。

4.局部小到一个山地的阴坡、阳坡都不相同。

前述现象都是地球表层各组成成分分异的结果。

第一节地域分异的基本概念1.地域分异:地理环境各组成成分及其所组成的自然综合体,按一定方向发生水平分化的现象叫地域分异。

2.地域分异规律:指自然地理现象各组成部分及整个的综合体分异的客观规律,有广义和狭义之分。

广义的是指陆地表面和海洋表面的各级自然综合体及其组成要素按一定的方向发生水平分化的现象。

狭义的是指陆地表面自然综合体及其组成要素的分异。

3.地域分异因素(导致各种分异的原因):导致地域分异差异的各种原因及因素,称为地域分异因素。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热量..为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海陆分布、水分变化、洋流等因素的影响造成的。

高考地理地域分异规律总结非地带性地域分异规律的归纳整合分析近几年的高考命题可以看出,地形、地貌的形成与演变、植被分布特征与区域环境的关系、整体性原理分析区域环境的演化特点,以及人类活动与地理环境的关系,仍将是高考命题的重点。

因此复习时应对自然地理环境的整体性原理进行透彻的理解,对地形、地貌与植被等地理要素的关联程度深入挖掘。

谭老师地理工作室综合整理构建知识因果链条,理顺不同环境要素之间相互制约、相互影响的逻辑关系。

在复习时可以适当进行微专题分析自然地理环境之间的相互影响,例如气候→地形,地形→河流等。

★★重难点突破★★1. 地理环境整体性的表现和意义[考向透析]此考点的考题往往涉及两种问题,一是直接运用整体性原理分析某区域地理要素的区域特征,或某地理要素发生变化引起其他地理要素或其他区域地理要素的变化;二是运用地理环境整体性原理评价某项人类活动是否合理。

试题载体往往涉及到区域图、景观图、人们的地理实践活动等。

[学法指导]在平时的复习过程中要注意对区域整体性和区域要素进行分析。

(1)分析地理环境特征:结合各种区域图、景观图,根据地理环境各要素与环境总体特征协调一致的特点。

从地理位置出发,结合地形,从气候(包括气温、降水)、土壤、植被等多方面解析分析描述。

(2)分析地理环境变化:运用各地理要素间的相互关系原理,产生明确人类活动的“一发”是指哪一要素,进而逐一分析“一发”的变化所引起的其他要素发生的变化,最终导致“全身”呈现出怎样的变化。

(3)分析区域环境的相互影响:根据不同区域之间的联系,找出哪一要素是联系这两个区域之间的纽带,分析这一问题在两个不同区域产生的“因”和“果”。

通常结合题目提供的自然现象或过程通过地理思维导图的形式进行分析。

(4)分析人类活动与地理环境之间的关系:地理环境的整体性决定了在协调人类与地理环境之间的关系时,要用动态的、联系的、立体的、综合的思维去分析问题、解决问题。

人类活动不仅要遵循自然环境的整体性规律,而且应预测受人类活动影响后的自然环境的发展变化趋势。

陕西理工学院-历史文化与旅游学院-地理科学1401浅谈对地域分异规律的理解地域分异武花2016/5/1地域分异规律的定义,地域分异规律的成因和具体表现,地域分异规律的等级分类以及相互之间的联系浅谈对地域分异规律的理解 (3)一:地域分异规律定义 (3)二:形成地域分异规律的基本因素 (3)1太阳辐射; (3)2地球内能: (3)3经济因素: (3)三:地域分异规律的具体表现 (3)1 地带性分异规律的具体表现:纬向地带性 (3)(1)降水的纬度地带性 (4)(2)植被的纬向地带性 (4)(3)土壤的纬度地带性 (4)2 非地带性的具体表现:经向地带性(干湿地带性) (4)3 地带性规律与非地带性规律共同影响下的具体表现:垂直地带性。

(4)(1)地带幅窄,递变急剧。

(5)(2)带间联系密切(带间分割不清楚)。

(5)(3)水热对比特殊。

(5)(4)节律变化同步。

(5)(5)微域差异显著 (5)四:地域分异规律等级分化 (5)1 全球性地域分异:全球性地域分异涵盖了全球纬度地带性分异和非纬度地带性分异 (5)(1)热量分带: (5)(2)海陆分异 (6)(3)海陆起伏分异 (6)2全大陆、全海洋分异 (6)(1)全大陆的地域分异规律 (6)(2)全海洋地域分异规律 (7)3 区域性地域分异 (8)(1)区域性大地构造—地貌引起的地域分异 (8)(2)省性分异 (8)(3)带段性分异 (8)4 中级地域分异 (9)(1)高原、山地平原内部地貌差异引起的区域分异 (9)(2)地方气候差异引起的区域分异 (9)(3)垂直带性分异 (10)5 低级地域分异 (10)(1)地貌部位和小气候引起的分异 (10)(2)岩性,土质和排水条件的影响 (10)(3)人为活动引起的地域分异 (10)五地域分异规律的相互联系 (11)浅谈对地域分异规律的理解一:地域分异规律定义自然地理环境(系统)各组成要素(自然综合体)沿地球表面按确定方向有规律的发生分化所引起的差异,结果形成不同规模,不同层次,不同类型的自然地理地域分异现象,支配这种分化现象的客观规律称为地域分异规律。

对地域分异的理解地理环境整体及各组成成分的特征,按照确定的方向发生分化,以致形成多级自然区域的现象,称为地理环境的地域分异。

地域分异是指自然地理环境各组成部分及整个自然地理综合体沿地理坐标确定的方向,从高级单位分化成低级单位的现象。

19世纪前期,洪堡就对气候地带和植被地带进行了描述。

到19世纪末至20世纪初,道库恰耶夫提出自然地带学说以后,人们对地域分异规律的认识有了新的发展。

一方面发现与自然地带相对立的分异现象,另一方面又发现自然地带内部的地方性规律的存在,但两者都不能否定自然地带,却进一步从侧面证实了自然地带的客观存在。

1.地域分异的因素1.地带性因素:太阳能沿纬度方向分布不均及与此相应的许多自然现象沿纬度方向有规律的分异。

2.非地带性因素:决定海陆分布、地势起伏、岩浆活动等现象的地球内能在地表分布不均,这种地域分异因素称为非地带性因素。

地带性地域分异因素与非地带性地域分异因素是地球表面自然环境的基本地域分异因素,它决定自然地理现象的大规模分异。

在两种基本地域分异因素--地带性地域分异因素和非地带性地域分异因素的共同作用下,还有派生的地域分异因素及局部的分异因素。

如地方性的分异因素只导致地表某一局部的分异,它同基本的地域分异因素完全不同。

至于派生的地域分异因素,也是两种基本地域分异因素共同作用下形成的。

如温带大陆的湿润森林地区、半湿润森林草原地区、半干旱草原地区及干旱荒漠地区就是这种派生的地域分异因素的反映。

2.自然带分布规律(1)由赤道向两极的分异在低纬和高纬表现明显。

含义概念受太阳辐射从赤道向两极递减影响,地表景观和自然带沿着纬度变化的方向,由赤道到两极作有规律的更替自然带更替方向经线方向,即南北走向的更替自然带延伸方向纬线方向,即东西方向的延伸形成基础因素以热量为基础变化趋势太阳辐射从赤道向两极递减,热量从低纬向高线递减分布显著地区低纬和高纬地区,中纬度在一定范围也有分布。

横贯大陆的自然带苔原带和针叶林带(高纬度),热带雨林带(低纬度)中纬度大陆东岸亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带、温带针阔混交林带大陆西岸亚热带常绿硬叶林带、温带落叶阔叶林带大陆内部中部:亚热带荒漠带、温带荒漠带两侧:热带草原带、温带草原带低纬地区:自然带由热带雨林带→热带草原带→热带荒漠带过渡 高纬地区:自然带由亚寒带针叶林带→苔原带→冰原带过渡 (2)由沿海向内陆的干湿度地带性在大陆中纬度表现明显 森林—————草原—————荒漠—————草原—————森林 (3)垂直地带性①垂直地带性从山麓到山顶的变化规律相似于从赤道向两极的变化规律 ②山麓带基本上与当地自然带相一致③山坡自然带谱的多少与山地所处的地理纬度、山地海拔高度及坡向等因素有关 ④中低纬度高海拔山脉表现最明显大陆西岸 大陆内部大陆东部 受西风控制 深居内陆,离海较远 受季风影响 降水量较多水分趋于减少降水较多陆地自然带气候类型 典型植被 典型动物 典型土壤 热带雨林带热带雨林气候热带雨林 猩猩,河马 砖红壤 热带季风气候热带季雨林 象,孔雀 砖红壤性红壤 热带草原带 热带草原气候 热带草原 长颈鹿,羚羊 燥红土 热带荒漠带热带沙漠气候 热带荒漠 袋鼠,单峰驼 荒漠土 亚热带常绿硬叶林带 地中海气候亚热带常绿硬叶林 阿尔卑斯山羊 褐土 亚热带常绿阔叶林带 亚热带季风和季风性湿润气候 亚热带常绿阔叶林 猕猴,灵猫 红壤 温带落叶阔叶林带 温带季风气候温带海洋性气候温带落叶阔叶林 松鼠,黑熊 棕壤褐土温带草原带 半干旱的温带大陆性气候 温带草原 黄羊、旱獭 黑钙土 温带荒漠带 干旱的温带大陆性气候 温带荒漠 双峰驼 荒漠土 亚寒带针叶林带 (亚寒带针叶林气候) 亚寒带针叶林 驼鹿,紫貂 灰化土 苔原带 苔原气候(极地气候) 苔原 驯鹿,北极狐 冰沼土 冰原带 冰原气候(极地气候)冰雪裸地北极熊,海豹未发育3.全球性的地域分异规律地带性分异因素即太阳能按纬度分布的不均和非地带性分异因素即地球内能引起的海陆分布是造成全球性地域分异规律的基本原因。

《地带性与非地带性》地理知识及图形题读图析图方法地带性地带性有三种:纬度地带性、从沿海到内陆的地带性、垂直地带性地带性又称显域性,指自然环境各要素在地表近于带状延伸分布,沿一定方向递变的规律性。

太阳辐射能的分布因纬度而不同,气候主要受纬度因素制约,水文、植物、土壤等的分布也都受到气候因素的影响,它们的分布一般都呈带状分布。

所以气候、水文、植物和土壤等,都称为地带性因素。

地带性规律就是受地带性因素影响而表现出来的,其中气候是地带性因素中的主导因素,起着决定的作用。

由气候或水热条件直接形成的现象就是地带性现象。

同纬度或海陆位置上出现相同的现象就是地带性现象。

纬度地带性定义:自然地理现象在分布上具有沿着纬线方向(东西延伸)南北更替的条带状规律性,纬度地带性在广阔平坦的平原上表现最为明显。

主导因素:纬度地带性是由于太阳辐射能在地表分布不均匀,在地表的分布从赤道向两极成带状递减,使气温、降水、蒸发、风向、风化作用、成土过程以及土壤和植被等一系列自然地理要素有规律地变化从沿海到内陆的地带性(经度地带性)经度地带性的产生受海陆分布和山脉的南北走向控制,使大气湿度、降水等水分因素的不同而引起的自然地理特征方面表现出明显的东西差异。

定义:自然带沿着经度变化的方向作用有规律的更替别称:经度地带性、干湿度地带性主导因素:水分(海陆位置)重要因素:热量成因总结:水分条件沿经度变化的方向变化更替方向:经度变化方向(东西方向)垂直地带性在高山地区从山麓到山顶温度、湿度和降水随着高度的增加而变化,这就形成了山地垂直气候带。

生物、土壤等受气候影响也相应地有垂直分布的规律性。

自然带的这种垂直地带分布,称为山地垂直自然带。

如我国秦岭山地,长白山和西南部横断山等山地垂直自然非常明显。

在世界各大山脉都分布着山地垂直自然带,又称垂直带。

非地带性由于海陆分布、地形起伏、洋流等因素的影响,导致陆地自然带的分布不具备水平地域分异规律和山地垂直分异规律,或者使陆地自然带的分异规律表现得不很完整或不很鲜明。

小议非地带性分异规律与地方性分异规律作者:王玉莹来源:《黑龙江教育·中学教学案例与研究》2012年第06期在高中地理湘教版必修第3章第3节自然地理环境的差异性中,主要讲述了3种地带性分异规律和地方性分异规律,而在一些教辅书的延展中则又重点提到了非地带性,并将非地带性规律与地方性分异等同起来,笔者认为二者有实质上的不同,浅论如下:一、定义不同非地带性(azonality)与地带性对应,指自然地理环境各组成成分及其相互作用形成的自然综合体不按或偏离地带性规律的特性,或仅指不呈带状分布的地方性差异(此定义由全国科学技术名词审定委员会审定公布)。

一般由以下因素引起,如海陆分布、地势起伏、洋流等,使地带性分布规律变得不很完整和不很鲜明的地理环境的现象,所以使地带性规律变得更加复杂。

地方性( locality)是指:在局部地形、地面组成物质及地下水埋深的影响下,自然地理环境各组成成分之地带性特征产生变异的现象(此名词由全国科学技术名词审定委员会审定公布)。

所以说地方性分异是在地带性和非地带性规律的共同作用下,自然地理环境由于局部因素引起的小范围的地域分异规律。

地方性分异是自然地理环境中最普遍和最低级的地域分异。

如课本中的例子:华北平原的地方性分异,华北平原的地势地貌分异,从滨海到山麓依次为:滨海平原、冲积平原、洪积-冲积平原,其间还有两个过度性的洼地区。

各部分的地表组成物质、地表水系、地下水位和矿化度、排水条件、土壤肥力、植被覆盖和土地利用等,都表现出明显的差异。

地方气候如海岸气候、湖泊气候、森林气候、灌溉区气候、城市气候等,也会导致自然地理环境的地方性分异,这些均不能等同于非地带性分异规律。

二、范围不同非地带性因素叠加在地带性因素之上,与地带性同一尺度,只是它使地带性分布规律变得不很完整或不很鲜明,是复杂化了的地带性地域分异规律。

而地方性分异是发生在更小的尺度上的,诸如坡麓、坡面、坡顶的地貌部位差别是最重要的小尺度地域分异,岩性和土质的分异也是小尺度地域分异的重要原因。

[地带性与非地带性对比](一)简析地带性与非地带性的区别。

地带性分布包括水平地带性(纬度地带性、经度地带性)和垂直地带性。

1.纬度地带性即由赤道向两极的地域分异规律,其形成的原因是以热量为基础而产生的,主要是受地球形状影响,太阳辐射从赤道向两极递减。

例如,赤道穿过非洲的中部,非洲南北半球部分获得太阳的能量,从赤道向高纬依次递减,出现了南北对称分布的自然带。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

2.经度地带性即由沿海向内陆的地域分异规律,分布规律主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

例如,我国由东北—西北,自然带从森林、森林草原、草原植被类型的变化明显地符合经度地带性规律。

3.垂直地带性即在不同的海拔高度形成不同的自然带,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

由于山地的垂直自然带的分布是受非地带性因素的地形起伏影响,因而属非地带性现象,这是学习的难点。

我们所说的水平地带性是没有考虑地形起伏的,是基于“理想大陆”的基础上来进行考虑的,因此山地的存在是对水平地带性的干扰和破坏,是一种相对于水平地带性的非地带性因素,又由于山地的垂直自然带谱的分布,是一种连续而有规律的分布,因此垂直地带性属于地带性现象即山地的垂直分布自然带是受非地带性因素影响下的地带性现象。

4.非地带性即处在一定位置的地理环境由于受“地形起伏、海陆分布、洋流”等因素的影响,使陆地自然带的分布不具备地带性规律,或者使陆地自然带地带性规律表现得不完整、不鲜明。

(二)明确地带性因素与非地带性因素的关系。

地带性分布主要是受地带性因素影响而形成的,非地带性分布的形成主要是受非地带性因素的影响形成的,地带性因素与非地带性因素之间存在着几个方面的关系:1.由于非地带性因素是叠加在地带性因素之上的,从而使得地带性分布规律变得不完整、不鲜明。

如何正确地理解自然带分布的地带性规律和非地带性规律

自然带的形成受地带性分异因素和非地带性因素两方面的影响,但主要受地带性分异因素的影响。

地带性因素通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,大致沿纬线方向展开分布而按纬度方向递变的现象,即由赤道到两极的地域分异规律。

而中学地理教材中提到的地带性分布规律,是指广义上的地带性分布规律,即包括由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

而非地带性通常是指自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体,在地表因受海陆差异、地势起伏、水分变化、大地构造和岩性组成等特殊因素的影响,形成与地带性规律相异的各种地域分异现象。

在中学地理教材中提到的非地带性分布规律,是指狭义的非地带性分布规律,即指因大地构造、地势地貌分异引起的自然地理环境各组成成分及其构成的自然综合体的非带状分布或分异的现象。

1、地带性分布规律

地带性分布规律包括三种分布规律,即由赤道到两极的地域分异规律、从沿海向内陆的地域分异规律和山地的垂直地域分异规律。

(1)由赤道向两极的地域分异规律:其形成的原因是以热量

..为基础而产生的,主要是受地球形状的影响,太阳辐射从赤道向两极递减造成的。

其分布规律是南北更替,东西延伸。

该规律在低纬度和高纬度表现明显。

(2)从沿海向内陆的地域分异规律:其形成原因是以水分

..为基础而产生的,主要是水分受离海远近的影响,从大陆沿海往内陆方向递减造成的。

其分布规律是东西更替,南北延伸。

该规律在北半球中纬度表现最为明显。

(3)山地的垂直地域分异规律:其形成原因是在山地不同的海拔高度其水热条件

....不同而产生的,主要是因为高山地区海拔越高气温越低、水汽量越少,水热状况随着高度的增加而变化。

一般来说山体越高,垂直自然带越明显;高山的纬度越低,垂直自然带越复杂。

2、非地带性分布规律

非地带性分布规律主要是由于地形起伏、海陆分布、水分变化、洋流等因素的影响造成的。

(1)地形起伏:地势的高低、山脉的走向等都会对自然带的水平分布产生一定的影响,从而改变自然带的地带性分布规律。

例如,南美安第斯山南段西侧是温带森林带,而同纬度的山脉东侧却是干燥的巴塔哥尼亚沙漠,是因为安弟斯山脉阻隔西风深入,使山脉东侧降水少,从而形成了干燥的巴塔哥尼亚沙漠。

(2)海陆分布:纬度分布和陆地的大小往往会约束自然带的延伸,甚至使某些自然带在某一大陆缺失。

例如,北半球高纬度的苔原带和亚寒带针叶林带呈东西延伸、南北交替的现象十分明显,而南半球相同纬度绝大部分是海洋,因此就没有苔原带和针叶林带的分布。

(3)水分条件的变化:在干旱地区,如新疆天山山麓地带,因为高山冰雪融水,形成了丰富的地表水或地下水,发育了众多的绿洲,它们呈斑块状散布于干旱地区的山麓地带,形成了与周围广大温带荒漠地带性现象截然不同的景观,这是由于受到高山冰雪融水等非地带性因素的影响而形成的。

局部水分变化会在热带荒漠带和温带荒漠带内形成绿洲,而局部水分矿化度的变化也会造成自然带的变化,如在沿海平原的温带落叶阔叶林中(黄河三角洲地区),由于盐分变大出现的盐碱草地。

(4)洋流性质的影响:如西欧的温带海洋性气候纬度范围到达60°N以北,是因为受到了北大西洋暖流的影响,并在斯堪的纳维亚半岛西侧形成温带落叶阔叶林带;如在中低纬大陆西岸或东岸,因受沿岸寒流的影响,在海岸带附近形成沙漠。

(5)局部岩性组成或热量的变化:例如,在四川盆地的亚热带常绿阔叶林中形成的紫色土;如,在冰岛的苔原带中的热泉附近分布的草甸。

(6)综合因素的共同影响:非地带性因素中的“洋流、地形、海陆分布”等因素对自然带水平分布的影响往往不是单一因素在起作用,往往是诸多因素的相互作用,共同对自然带的水平分布产生综合影响。

例如,大洋洲的热带雨林带分布的纬度位置比南美洲的高,原因就是大洋洲的热带雨林带分布在信风带大陆的东岸,又位于来自海洋暖湿的东南信风的迎风坡地带,受地形的抬升作用,形成了大量的地形雨,沿岸又有暖流经过,而发育成热带雨林带。

非地带性分布规律一览表:

世界各陆地自然带的成因分类

1、一种气候类型形成一种自然带:热带雨林带、热带草原带、热带荒漠带、亚热带常绿阔叶林带、亚热带常绿硬叶林带、苔原带、冰原带、高山植物区。

2、两种气候形成一种自然带:温带海洋性气候和温带季风气候都形成了温带落叶阔叶林带。

3、一种气候形成多个自然带:温带大陆性气候形成了温带草原带、温带荒漠带和亚寒带针叶林带。

4、气候相同但因地势的高低和降水量的不同而不同:在热带季风气候区内,地势低、降水多的地区为热带雨林带,如恒河平原和印度半岛的西海岸;地势高、降水少的地区为热带草原带,如德干高原。

对山地的垂直地域分异规律的几点说明

1、山地的垂直地域分异规律与水平地域分异规律的不同:前者无温度带,后者有温度带;前者无“带”字,后者有“带”字。

2、山地的垂直地域分异规律类似于由赤道向两极的地域分异规律:从山麓到山顶的自然带变化类似于由赤道向两极的自然带变化。

3、可根据不同山坡的自然带分布的海拔高度的不同,判断山坡坡向:

东西走向的山:自然带海拔分布高的为阳坡,自然带海拔分布低的为阴坡。

(如喜马拉

雅山)

南北走向的山(温带地区):自然带海拔分布高的为背风坡,自然带海拔分布低的为迎风坡。

(如太行山:迎风坡降水多,但气温稍低,在背风坡相同的海拔高度,其降水量比迎风坡少,但气温偏高。

因此,背风坡同迎风坡降水量和气温大体相同的地方,其海拔高度要高于迎风坡,故背风坡的自然带分布海拔要比迎风坡的高。

)

4、根据雪线的高低判断迎风坡和背风坡:雪线高的为背风坡,雪线低的为迎风坡。

(山地迎风坡降水丰富,冰雪量大,融化慢,因此雪线低;山地背风坡降水少,冰雪量小,融化快,因此雪线低。

)

5、根据山麓地带的自然带判断该地所处的温度带。

6、山地垂直自然带分布的一般规律:从山麓到山顶依次是:阔叶林、针阔混交林、针叶林、灌木、草甸、寒荒漠、冰川。

(不同的山,分布是不一样的,这只是一般的规律,应根据具体的山地,具体分析。

)

世界荒漠带形成的四种原因

1、撒哈拉荒漠、澳大利亚的荒漠和西亚的荒漠等,是在热带沙漠气候条件下形成的,其成因是在副热带高气压带和信风带的交替控制下形成的。

2、阿塔卡马荒漠、索马里半岛的荒漠等,其形成与寒流的影响有关。

3、中亚、我国西北地区的荒漠的形成,是在温带大陆性气候的条件下形成的,其原因是深居大陆内部,受海洋影响小的缘故。

4、南美洲的巴塔哥尼亚荒漠,也是在温带大陆性气候的条件下形成的,但其形成的原因是由于安第斯山的阻挡,受不到西风带的影响,因而降水稀少造成的。