奈达的翻译理论及翻译批评案例

- 格式:ppt

- 大小:133.00 KB

- 文档页数:9

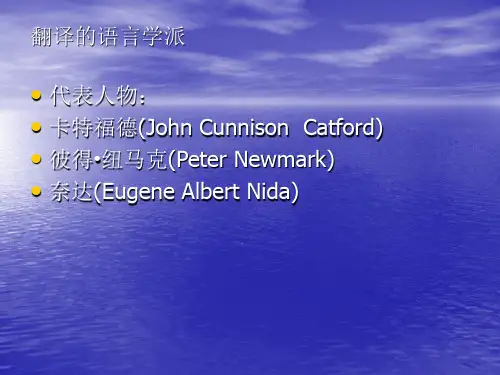

尤金·奈达和他的翻译理论1.奈达翻译理论概述尤金·奈达(Eugene A.Nida)1914年生于美国的俄克勒荷马州。

早年师从当代结构主义语言学大师布龙非尔德(Leonard Bloomfield)等语言学家。

毕业后供职于美国圣经协会,终生从事圣经翻译和翻译理论的研究,著作等身,是公认的当代翻译理论的主要奠基人。

他理论的核心思想是“功能对等”(functional equivalence)。

这个名称的前身是“灵活对等”(dynamic equivalence)。

后来为避免被人误解,改成功能对等。

简单讲,功能对等就是要让译文和原文在语言的功能上对等,而不是在语言的形式上对应。

要取得功能对等(奈达指的对等是大致的对等),就必须弄清何为功能对等。

他把功能分成九类①[在From One Language to Another中,奈达将语言的功能分成9类,即表现功能(expressive)、认识功能(cognitive)、人际功能(interpersonal)、信息功能(informative)、祈使功能(imperative)、行为功能(performative)、情感功能(emotive)、审美功能(aesthetic)和自我解释功能(metalingual)。

见该书第25页。

]译文应在这些功能上与原作对等。

那么,怎样才算对等呢?奈达认为回答这个问题不能只局限在文字本身,他把判断对等与否的大权交给了读者的心理反应。

这就与在奈达之前大多数翻译研究者的观点相左。

传统上,人们总是将客观的语篇作为判断译文对错优劣的依据。

但奈达一下子把大权从语篇手中抢过来,交给了读者。

这一转手马上创出了一个崭新的局面,为当时几乎陷入绝境的翻译研究者打开了眼界,西方翻译理论研究一下子柳暗花明。

奈达这一发展当然是和他本人对翻译的研究有关。

但奈达并非闭门造车,功能对等自有其源头活水。

这活水就是当时语言学领域突飞猛进的发展。

浅析奈达的翻译理论摘要:本篇文章首先阐述奈达不同阶段的翻译理论,再分析奈达在翻译理论方面的贡献和成就,探究奈达翻译理论中的缺陷,希望可以为相关的研究工作者提供一定的参考建议,进一步了解奈达的翻译理论。

关键词:奈达;翻译理论引言:尤金奈达博士是当代西方最著名的翻译理论家和语言学家之一。

奈达博士通过50多年的实践和翻译理论研究,在翻译研究领域取得了巨大成就。

其发展大致可分为三个阶段:描写语言学阶段、交际阶段和符号学阶段。

20世纪80年代初,美国翻译理论传入中国,人们主要关注中国传统的翻译理论,尤其是严复的三字翻译标准,即信、达、雅。

自从奈达的美国翻译理论被传入中国后,一些中国的翻译研究学者便对此研究产生了极大浓厚的兴趣。

究其原因,是在于他创建的新翻译理论系建立于当代应用语言学、传播学、信息论、符号学、人类学研究的整体发展水平基础上,摆脱掉了许多以往传统翻译理论系研究方法中缺乏的研究经验,第一次系统地使现代翻译理论的研究工作达到了其某种特定意义基础上特有的科学性。

尤其是他首创的翻译理论动态分析对等于翻译理论标准读者的等效反应理论突破了中国静态翻译分析理论的固有研究理论范式,并提出了开放式的静态翻译分析理论实证研究,为引导我们逐步建立一套新时期的动态翻译研究理论模式体系提供了许多很有益处的新启示。

1.奈达不同阶段的翻译理论分析奈达在20世纪40、50年代阶段的著作文章和会议论文写作,主要系统地结合现代翻译理论并从语言中的译词法理论和译句法方面深入阐述揭示了翻译语言的本质意义和语际翻译转化关系,试图由此找出一些更基本科学有效的现代语言翻译及其转换规律。

他提出的语言等级理论在这个历史阶段可能要远远比乔姆斯基理论早出现得。

第二阶段历时为10年多(1959-1969)。

标志着翻译第二阶段真正开始的理论文章之一是由他自己在1959年翻译出版过的专著《从圣经的翻译看翻译原则》,标志着翻译第二阶段正式结束的一书即是由他本人和泰伯合著翻译的专著《翻译理论与实践》。

奈达翻译理论述评作者:肖莉袁继红来源:《赤峰学院学报·自然科学版》 2012年第4期肖莉,袁继红(泸州医学院外国语学院,四川泸州 646300)摘要:奈达是一位很有成就的翻译家和译论家,他的主要翻译实践在于圣经翻译,由此演化出他的翻译理论,功能对等是他翻译理论的核心,对于实践也有很强的指导意义.他的翻译理论的诞生对于翻译学建设十分重要.但是他的译论远非完美,本文将对奈达译论做一番梳理和评介.关键词:奈达;翻译理论;功能对等中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1673-260X(2012)02-0090-03翻译,在多数情况下,指的是语际翻译,这是翻译活动的主流.简而言之,语际翻译就是把一种语言转换成另一种语言.但是翻译并非单纯的语言转换,还需要考虑文化差异,文本类型,翻译目的,翻译标准,评价体系等诸多问题.因此,自从有翻译活动起,关于上述问题的争论就开始了,并且至今不绝.奈达的翻译理论一提出就引起轰动,并且给与中国译者很大的启发.本文拟从以下几个方面进行一些梳理和述评.1 翻译是科学还是艺术在奈达与泰伯(Nida and Taber)合著的《翻译理论与实践》一书的前言部分,这两位著名理论家宣称“……翻译绝不仅仅是科学.它也是一种技能,而且说到底完全令人满意的翻译一直都是一门艺术.(…translating is far more than a science .It is also askill ,and in the ultimate analysis fully satisfactory translation is always anart .)[1](Ⅺ)正因为认为翻译是艺术或者至少有很大的艺术成分,所以奈达认为“真正杰出的译者天生的,无法训练出来的.”(…really exceptional translators are born ,not made.)[2]笔者也认为翻译应该是一门艺术,要成为一名伟大的杰出的译者除了需要技能的训练,更需要对文字的高度敏感,过人的文字表达能力以及写作天赋,而这些东西,人与人之间的差异是很大的.文学翻译需要极高的文艺修养、学识、才情;非文学翻译同样需要极强的文字表达能力.而且,如果翻译仅仅是科学的话,那翻译家在这个人工智能高度发达的时代早就下岗了,因为机器翻译完全就能够胜任.2 关于可译性的问题奈达认为不同语言之间的转换是可能的,也就是可译性是存在的,因为“除非语言形式本身就代表了必要的信息,能够用一种语言表达的任何含义,都能够在另外一种语言中再现.”(Anything that can be said in one language can be said in another ,unless the form is an essential element of the message.)[1]其实关于可译性的问题,原本不应该存在巨大争议,原因在于从古到今,翻译活动都是大量存在的,其次,人类在思维、情感等许多方面是具有共性的,这些共性也会反映在语言上.所以,不同语言所表达的思想是可以进行语际转换的.当然,正如上述引文所表述的那样,如果源语的语言形式本身就负载了很多意义以及美感,那可译性就会大大降低,例如,将格律、音韵等方面要求极高的唐诗宋词译成任何一门外语恐怕都难以让人十分满意.不过,即便是诗歌的翻译也从未停止过,这是因为,即便不能译得形神兼备,但至少能译出诗歌的意蕴,当然诗歌的形式也应该尽量保留.3 功能对等(functional equivalent)其实,在翻译界,关于对等或者说等效的提法并不始于奈达,因为对于译者来说,译出的译文能够取得与原文相同的效果,而且既没有过载翻译也没有欠载翻译,应该是一种十分理想的境界.著名的泰特勒(Tytler)三原则其实就已经包含有等效和读者反映论的因素在里面.奈达使用了同构体(isomorphs)的概念来说明等效是可行的.例如,他提到2-4-8和16-32-64可以被视为同构体,因为每组数字中的后一个数字都是前一个数字的两倍.此外他还举例说英文中的表达法“to grow like mushrooms”和中文里面的“growing like bamboo shoots”就属于同构体,因为尽管就字面意义而言稍有差异,但带给译文读者的反应和感受是一致的.也就是说,尽管在翻译成语或俗语的过程中,我们有时候能找到字面意完全相同的表达,比如汉语中的趁热打铁,译成英文就是:“Strike while the iron is hot”,但我们并不总是那么幸运.这个时候,寻找一个能完成交际任务的固定表达同样是合情理的.那么,什么是功能对等呢?首先,贴近源语(SL).奈达认为对等应该是“最接近且最自然的对等”(the closest naturalequivalent).“最自然”我们很容易理解,就是译文要符合译入语的语法和表达习惯,以免译文叫人看不懂或者读起来费劲.奈达认为“好的译文听起来不应该像译文.”(The best translation does not sound like a translation.”[1]“译文应尽力避免翻译腔——即避免忠于形式而不忠实于内容和源语的效果”(That is to say ,it should studiously avoid “tanslationese”—formal fidelity ,with resulting unfaithfulness to the contentand the impact of the message.)问题是“最接近”什么呢?应该以什么为参照系呢?是原文的形式、内容、风格还是别的什么?在奈达与泰伯(Nida and Taber)合著的《翻译理论与实践》一书的第二章,开宗明义就阐明了“翻译值得就是以最切近、最自然的方式,在目的语中再现源语的信息,首要的是再现源语的意义,其次是源语的风格.”(Translating consists of the source-language message , first in terms of meaning and secondly in terms of style.)[1]在这里,奈达交代得十分清楚,译文需要接近的应该是源语的信息,注意,这句话里所提到的信息既包含源语的意义又包含源语的风格,应该说是比较全面的.由此我们也看出,奈达反对抛开原文,天马行空式的自由翻译.其次,译文接受者为中心的交际翻译.奈达认为“翻译就是交际”(Translating means communicating…)[2],“重要的是目的语接受者对于译文的理解和认识与以源语为母语的接收者相一致.”(Accordingly ,it is essential that functional equivalence be stated primarily in terms of a comparisonof the way in which the original receptors understood and appreciated the text and the way in which receptors of the translated text understand and appreciate the translated text.)[2]可以看出,对于译文的评价标准,奈达主张交际翻译,提倡以译文的读者或者听众的反应为唯一标准.也就是说,功能对等指的是以译文接受者为中心,让译文接受者不折不扣地感受到源语的内容和风格,得到与以源语为母语的接受者相同的体验并引发相同的反应.当然,我们都知道,由于不同语言之间,尤其是不同语系的语言之间,要百分之百地获得这样的对等是不可能的,这只能是一个可以无限接近但却无法完全实现的理想.连奈达自己也认为“我们最好说明功能对等只能在一定程度上得以实现,因为不可能有完全等值的译文.”(In general it is best to speak of “functional equivalence” in terms of a range of adequacy ,since no translation is ever completely equivalent.)[2]而且奈达也认为在文字交流的过程中,总是会有被扭曲或丢失的成分.(There is always some loss and distortion in verbal communication…)[2]奈达还为功能对等提出了最低和最高两条标准.最低标准的定义是:译文读者对译文的理解应该达到这样一个程度——即能设想出源语读者是怎样理解和欣赏原文的.(The readers of a translated text should be able to comprehend it to the point that they can conceive of how the original readers ofthe text must have understood and appreciated it.)[2]最高标准的定义为:译文读者能以与源语读者相同的方式理解和欣赏原文.(The readers of the translated text should be able to understand and appreciate it in the essentially the same manner as the original readers did.)[2]奈达认为,没有达到最低标准的译文是不可接受的.翻译是一项复杂而且充满了诸如形式与内容,对等于同一等诸多矛盾,为了帮助译者解决这些困惑,奈达提出了一个优先系统,包含以下几个方面:(1)上下文等同优先于词汇等同;(2)动态对等优先于形式对应;(3)语言的口头形式优先于书面形式;(4)听众及读者通用、接受的形式优先于传统的享有威望的形式.[3](廖七一译,原文见于奈达与泰伯(Nida and Taber)合著的《翻译理论与实践》The Theory And Practice of Translation,上海外语教育出版社2004年第一版,第14页)第一条原则实际上指的是反对逐字死译,而主张根据词所处的语境来确定其意义,离开语境词的意义就无法确定.动态对等优先于形式对等,即考察译文接受者对于译文的反应是否与源语接受者的反应等值.奈达并没有强调在词汇、语法结构、词序等方面与源语保持形式上的一致.他认为有时候严格的形式上的一致甚至会让译文接受者不知所云,从而导致交际失败.而且奈达也强调在翻译希伯来诗歌这一类源于的形式本身就含有丰富且无法再现的节奏、音韵的美感时,因为这些东西很难再现“我们就必须乐于牺牲掉优美的形式而保存其内容.”(…so we must be prepared to sacrifice certain formal niceties for the sake of the content.)[1]第三条规则明显适用于圣经翻译,因为圣经多数情况下适用于牧师布道时宣讲用的,因此要照顾到其使用场合.但对于翻译其他类型的文本也有启发意义,因为,如果翻译出来的译文,即使原文不是诗歌等韵文,也须讲究音调的和谐.第四条原则也是主要针对圣经翻译的,主张译文的形式应该以译文接受者的理解能力进行调整以便于圣经能够更好地得以传播.不过,以笔者之浅见,上述四条原则中的第一二条是十分科学的.而后两条原则并不是放之四海而皆准,这实际上是翻译的非文本目的对翻译的文本目的的一种干扰,而且从某种程度上而言,过分强调译文去迎合译文的接受者就有不忠于原文和低估译入语接受者学习能力的嫌疑.奈达在的翻译理论书籍里列举了大量的来自圣经翻译的实例,并且反复强调翻译圣经的目的是为了让接受者懂得译文,而且要译者根据接受者受教育水平的高低调整译文.同时奈达也提出,在翻译具有比喻意义的文字时,只要意思译出来了,源语具有比喻意义的地方可以译成没有比喻意义的文字,为了达到平衡,有可以将源语不具有比喻意义的地方翻译成具有比喻意义的文字.而这一切都是为了实现动态对等,达到交际,即让译文接受者明白,同时唤起和源于读者同样反映的目的.需要注意的是,奈达强调的功能对等并非只要求译者准确地传达意义,也就是一文不仅仅要保留源语的信息功能,还要保留源语的表达功能以及呼唤功能.功能对等是奈达翻译理论的核心部分,对于翻译实践有着很强的指导意义.下面我们来看一个取自管心平与何志平二位合著的《汉英等效翻译》一书中的实例:〔原文〕学雷锋见行动,神州处处有雷锋.〔译文〕Te friends in deeds ,you will meet friends everywhere in China.〔解析〕如果翻译成“Learn from Lei Feng and do as leifeng did .You will meet Lei Feng in all parts of Cathy”,至少有两处不妥.其一,译文读者不知雷锋为何人,必须对译文读者进行交代,这样就违背了简洁的原则;其二,把“神州”直译成“Cathy”这一古雅的术语,译文读者会感到困惑,甚至会误导读者以为“雷锋”是一位古人.[4]我们再来看另外一个例子,同样符合功能对等的最切近,最自然的要求,而且不但一出了原文的内容也很好地传递了源语的风格:〔原文〕其形削肩长项,瘦不露骨,眉弯目秀,顾盼神飞,唯两齿微露,似非佳相.一种缠绵之态,令人之意也消.〔林译〕Of a slender figure, she had drooping shoulders and a rather long neck, slim but not to the point of being skinny .Her eyebrows were arched in her eyes there was a look of quick intelligence and soft refinement. The only defectwas that her two front teeth were slightly inclined forward, which was not a markof good omen. There was an air of tenderness about her which completely fascinated me.[5]请看这一段对于《浮生六记》中女主角的外貌描写,我们可以看出林先生在两个方面做得很好:⑴忠实,信息传递充分而不过火.汉语原文的几乎每一个字,如“削肩长项,瘦不露骨”对应译文中的“drooping shoulders and a rather long neck, slim but not to the pointof being skinny”.⑵译文自然地道,不偏不倚,符合英文“native speaker”的习惯和心理.汉语是意合语言并且可以使用无主句,林先生在做汉译英时,根据英文的特点,添加了主语以及必要的形合符号,如译文加了下划线的“she”,“and”,“but”,和“which”.从上例中我们可以看出,如果采取逐字直译的方法很有可能达不到交际的目的,但如果采取奈达的功能对等策略,从译入语读者能够最大限度地理解的角度出发,使用规范地道的译文,忠实地译出源语的含义同时又避免了译出目的语读者无法理解的不必要信息.4 小结奈达的译论建立在圣经翻译时间的基础之上,他的翻译目的是为了推广基督教,让上帝的子民更好地聆听圣经,而世界各国的文化差异和经济水平以及国民受教育水平千差万别,所以奈达提倡交际翻译理念是可以理解的.另外,奈达的著作里面也少有涉及到不同文体的翻译差异,也极少探讨翻译过程中如何保留文学作品的形式、美感、神韵以及作家独特气质等方面的问题,这和他本人主要从事圣经的翻译及推广是分不开的.而且翻译不可能只是为了交际,译者固然应该重视读者的接受能力以及反映,但是这并不意味着必须降低源语的难度来大致交际的目的,因为有的作品,比如弥尔顿的《失乐园》这一类作品,即使是译本,其受众也应该具有较高文化修养.这些是奈达译论的不足之处,但是奈达提出的注重译文接受者反应的观点任何译者都应是时刻牢记在心,因为这不仅包含了翻译就是交际的思想而且也表明译文必须符合译入语的语法和表达习惯.这并不是说要采取绝对的归化策略,而是说异化必须限定在一个很小的范围之内.另外,奈达在如何根据语境确定词义以及具体的翻译策略方面都提出了很有建设性的观点,例如“核心句”,“逆转换法”等;而且奈达对世界上的多种语言和文化进行了研究和对比,明确了语言之间有着巨大差异,但是翻译是可能的,同时他也提出双文化能力比双语能力更重要.这些都是很有见地的.尽管奈达的理论遭到了许多人的批评,甚至连奈达本人到后来也推翻了自己的说法,但是由于其理论本身源于实践而且对事件有着很强的指导意义,也是翻译理论摆脱了长久以来关于直译与意译的争论,以读者反映为翻译评判标准给译学界带来了全新的视角,其价值是不可磨灭的.参考文献:〔1〕Eugene A. Nida &Charles R. Taber .The Theory And Practice of Translation. [M]. Shanghai: SFLEP, 2004.〔2〕Eugene A.Nida. Language and Culture: Contexts in Translating [M]. Shanghai: SFLEP, 2001.〔3〕廖七一.当代西方翻译理论探索[M].南京:译林出版社,2000.〔4〕管新平,何志平.汉英等效翻译[M].广州:华南理工大学出版社,2006.〔5〕林语堂.浮生六记[M].北京:外语教学与研究出版社,1999.。

奈达的翻译理论在翻译实践中的应用摘要,美国翻译理论之父尤金?奈达提出了“形式对等”、“动态对等”和“功能对等”等翻译理论和原则。

本文通过介绍奈达的动态对等翻译理论,并以Limbo为例,来阐释该理论的重要地位和巨大影响,以及对翻译实践起到的指导作用关键词,奈达,动态对等,翻译实践,Limbo1. 引言奈达的对等翻译理论在20世纪60年代问世,对当时的中国翻译界产生了深远影响。

奈达的翻译理论中最有贡献的是动态对等理论,动态对等理论的主要思想是把中心放在译文的读者身上,要重视读者的反应,强调的是译文对目标读者或听众所起的作用2. 奈达的对等翻译理论20世纪60年代,奈达提出了“形式对等”的理论。

形式对等,很明显的,追求的是译文和原文在形式上尽可能的一致。

然而,在实际运用中,形式对等有许多的局限性。

因此,奈达把形式对等理论发展成了动态对等理论。

奈达认为,“在动态对等翻译中,译者所关注的并不是源语信息和译语信息的一一对应关系,而是一种动态关系。

”,《翻译科学探索》,1964,2.1 动态对等翻译的层次性动态对等,即“从语义到语体,用最贴切的自然对等语再现源语的信息”,包含形式上的对等、意义上的对等和风格上的对等三个不同的层次,每一个层次都有不同的地位和意义首先是形式上的对等,这是翻译时的最低标准,强调我们在做翻译时要字对字、句对句、概念对概念的对等,从而使得译语和源语之间实现字序、词性和句序上的完全对应意义上的对等是翻译的根本性的要求,是准确地传达信息的保障,在翻译实践中居于中心地位2.2 动态对等理论之于翻译实践奈达的翻译理论强调忠实于原文,力求译文的读者能够获得和读原文一样的感受。

动态对等要求译文能够在不同的语言形式中尽可能地完美再现原文的含义,限制翻译者毫无节制的自由发挥奈达主张翻译时以意义为主,形式上做出退步,不仅合理,而且是必要的。

这与我国传统译论中的“重神似而不重形似”以及“得意忘形”的观点有相似的地方2.3 动态对等理论的适用性和局限性动态对等理论和其它理论一样,并不是适用于所有情况的,也就是说,它并不具有普遍适用性。

奈达的“功能对等论”及其评价一、本文概述1、简述翻译理论的重要性在探讨奈达的“功能对等论”及其评价之前,我们首先需要理解翻译理论的重要性。

翻译理论在语言学、文学、文化交流等多个领域中扮演着至关重要的角色。

它不仅是翻译实践的指导原则,也是评估翻译质量的重要标准。

翻译理论为翻译实践提供了明确的指导。

在翻译过程中,译者需要面对诸如词汇选择、句式调整、文化转换等一系列复杂问题。

而翻译理论则能够为译者提供一套系统的、可操作的原则和方法,帮助他们在面对这些问题时做出更加明智和准确的决策。

翻译理论有助于评估翻译质量。

一个好的翻译不仅需要准确传达原文的信息,还需要在语言风格、文化内涵等方面与原文保持一定的对等性。

而翻译理论则提供了一套评估标准,使我们能够对翻译作品进行全面的、客观的评价,从而确保翻译的质量和效果。

翻译理论还能够促进不同文化之间的交流和理解。

翻译作为一种跨文化的语言活动,其本身就是文化交流的重要方式之一。

通过翻译理论的指导,我们可以更加准确地理解和传达不同文化之间的信息和内涵,从而加深不同民族、国家之间的相互理解和友谊。

因此,翻译理论的重要性不容忽视。

它不仅为翻译实践提供了指导原则和标准,也为文化交流和理解搭建了桥梁。

在探讨奈达的“功能对等论”时,我们也需要从这一理论的重要性和价值出发,深入分析其理论内涵和实践意义。

2、引出奈达的“功能对等论”在语言学和翻译学的广阔天地中,寻求源语言与目标语言之间的等效表达一直是翻译理论和实践的核心议题。

众多翻译理论家和实践者都对此进行了深入的探讨和研究。

其中,美国语言学家尤金·奈达(Eugene Nida)提出的“功能对等论”(Functional Equivalence Theory)在翻译界引起了广泛的影响和讨论。

本文旨在探讨奈达的“功能对等论”的内涵、应用和价值,以期对翻译实践和研究提供新的视角和启示。

奈达,作为现代翻译理论的奠基人之一,他的理论贡献在翻译界具有举足轻重的地位。

奈达的“功能对等论”及其评价主题:奈达的“功能对等论”:理论与应用评价奈达的“功能对等论”是翻译理论中的重要学说,强调在翻译过程中追求原文与译文之间功能的对等,而非简单的词汇对应。

这一理论为我们提供了一个全新的翻译视角,帮助我们更好地理解和解决翻译中的难题。

“功能对等论”主张翻译的目的是实现原文与译文之间的功能对等,而非字面上的逐字翻译。

这意味着翻译不仅仅是词汇和语法的对应,更是语义和文化的对等。

为了实现这一目标,奈达提出了三个核心原则:词汇对等、语法对等和语境对等。

词汇对等要求译者准确理解原文中的每个词汇,并在译文中找到相应的词汇表达;语法对等则强调译者需掌握原文和目标语言的语法规则,从而在译文中保持原文的语法结构;语境对等则要求译者在翻译过程中考虑原文和目标语言的文化背景,以实现译文与原文在语境上的对等。

为了验证奈达“功能对等论”的正确性和可行性,我们来看一个实践案例。

比如翻译“天生我材必有用”这句话时,如果我们单纯从词汇和语法角度翻译,可能会译为“I was born with certain talents which will surely be useful one day”。

然而,这种翻译并没有考虑到原文的文化背景和语境,导致译文与原文之间的意义有所偏差。

而如果我们在翻译中注重功能对等,将原文和译文看作是整体,那么我们可以将这句话译为“Everybody has his day”。

这个译文不仅实现了词汇和语法的对等,更重要的是考虑到了原文的文化背景和语境,实现了功能的对等。

评价奈达的“功能对等论”,我们首先要肯定这一理论的重要性和价值。

它为我们提供了一个全面的翻译视角,帮助我们更好地理解和解决翻译中的难题。

然而,我们也需要注意到,“功能对等论”在实际应用中可能存在一些挑战。

比如,对于一些文化特色浓厚的词汇和表达,往往很难在目标语言中找到完全对应的表达方式,这就需要译者在翻译过程中进行灵活处理。

从奈达的功能对等理论出发——对《傲慢与偏见》进行批评与赏析摘要:尤金·奈达是美国著名语言学家、翻译理论家,他的翻译理论——功能对等理论,对国内外翻译学界产生了深远的影响。

本文根据功能对等理论,以《傲慢与偏见》的两个译本(分别为孙致礼和李明的译本)为研究对象, 对译文进行批评与赏析。

通过对不同译本的译作分析,找出在翻译过程中,如何再现原文中的幽默与讽刺。

关键词:功能对等理论,反讽幽默,《傲慢与偏见》英译本;一、序言《傲慢与偏见》在文学史上占有举足轻重的地位,这部小说因为其语言风格和幽默风格,随时让我们可以感受到里面每个人的高傲,孤独,幽默,诙谐,巴结,谄媚,反讽... 在翻译中,如果生搬硬套表达出来会显得小说毫无生机,那么如何将原文的反讽艺术表达出来呢,这不仅要熟悉源语文化和历史背景,还需要夯实的英语基础,这样译文读者才能感受到与原文读者相同的反讽和幽默效果。

本文在奈达的功能对等理论上,探讨译文是否将原文的反讽效果以及当时场景的感觉表达出来,批评并赏析译者是如何传达出与原文相同的味道,能否达到与原作的读者感同身受的译文。

二、功能对等理论1969年出版的《翻译理论与实践》中,奈达准确地阐释了“动态对等”的定义,他认为,“动态对等”就是译文读者对对译文所做出的反应与原文读者所做出的反映基本一致(Eugene A. Nida,2004:76)。

奈达提倡“读者反应说”,认为翻译是“从语义到文体用最贴近自然的对等再现原语信息”(郭建中,2000:67)。

要评价译文质量的优劣,必须看读者对译文的反应如何,同时必须把这种反应和原作读者对原文可能产生的反应进行对比,看两种反应是否基本一致。

三、实例分析本文选取了一些耳熟能详的句子,对两种译文进行了比较,下面对两个译本选段进行粗略的比较。

It is a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife.孙致礼:有钱的单身汉总要娶位太太,这是一条举世公认的真理。

浅析奈达功能对等翻译理论在诗歌翻译中的应用——以周建新译《艾米莉·狄金森诗选》1—300首为例宋晓庆内容提要: 尤金·A·奈达(以下简称“奈达”)的功能对等翻译理论自问世以来得到了广泛的关注,并引起了全球范围内翻译界的大讨论。

然而该理论是否可以应用于文学翻乃至诗歌翻译,在翻译界的回声则莫衷一是。

笔者认为奈达的功能对等翻译理论可以应用于诗歌翻译,并以周建新先生所译《艾米莉·狄金森诗选》1—300首为例,探讨功能对等翻译理论在诗歌翻译中的适用性。

关键词:诗歌翻译 功能对等翻译理论 奈达 艾米莉·狄金森作者简介:宋晓庆,华南理工大学外国语学院翻译专业。

Title: The Application of Nida's Functional Equivalence Translation Theory in Poetry Translation—On the Case of Zhou Jianxin's Translation of The Poems of Emily Dickinson(1-300)Abstract: Ever since its debut, Nida's functional equivalence translation theory has attracted great attention and given rise to broad discussion in the society of translation all over the world. While its significance in conveying meaning has been hailed, its application in literary translation has always been questioned. The author of this article develops great interest in this statement and believes that Nida's functional equivalence translation theory can be applied in literary translation, even in poem translation. By analyzing The Poems of Emily Dickinson translated by Mr. Zhou Jianxin, the author aims to explore the application of functional equivalence in poem translation.Key words: poem translation functional equivalence translation theory Nida Emily DickinsonAuthor: Song Xiaoqing, is from Foreign Language School of South China University of Technology, majoring in translation.一、引 言奈达的“功能对等翻译理论”自问世以来得到了广泛的关注,并引起了全球范围内翻译界的大讨论。

奈达翻译理论对英译汉的指导本文主要讨论奈达理论对翻译实践,主要是英译汉的指导。

文章简要总结了奈达理论的重点内容,介绍了奈达提出的语义范畴和如何利用核心句分析源语表层结构,并以实例说明奈达理论对英译汉的指导意义。

标签:奈达翻译理论意义语义范畴核心句The Guidance of Nida’s Translation Theory on E-C TranslationLi He(English Department,Binhai School of Foreign Affairs of Tianjin Foreign Studies University,Tianjin 300270)Abstract:This paper focuses on the guidance of Nida’s translation theory on the practice of E-C translation. It proves how Nida’s semantic categories and kernel sentences contribute to the analysis of the surface structure of the original and shows how Nida’s theory guides the translation practice with some examples.Key words:Nida’s translation theory;meaning;semantic categories;kernel sentences《翻译理论与实践》顾名思义,是一本理论与实践并举的专著。

奈达博士在1969年的出版前言中提到此书旨在帮助译者掌握理论原理以及在翻译过程中学会如何操作,以此获得一定的实践技巧。

奈达在此书的前两章阐述了他基本的翻译理论,其余章节则构建了一个翻译的操作步骤,即向读者展示怎么做才能得到好的译文。

一一一一一一一翻译研究本栏目责任编辑:梁书尤金·奈达功能对等理论在英汉翻译中的应用——以《老人与海》中译本为例李灿宇,李永兰(贵州财经大学外语学院,贵州贵阳550025)摘要:该文以功能对等理论为指导,以《老人与海》汉译本为研究对象,从词性、句法的角度浅析该理论在英汉翻译中的应用,为以后的翻译实践活动提供方法指导。

关键词:功能对等;词性转换;句型转换中图分类号:H315.9文献标识码:A文章编号:1009-5039(2019)17-0135-021概述奈达是语言学翻译理论界的泰斗。

他还发表了许多与翻译科学、理论、实践相关的书籍,其中最有影响力的就是《翻译的科学探索》,该书被业内认为是学习翻译的必读书之一。

2理论综述奈达将语言功能分为9类,即表现、认识、人际、信息、祈使、行为、情感、审美、自我解释的功能。

对等不能局限于文字本身,判断是否对等主要在于读者的心理反应。

在他看来,译文应以最自然的方式重现原文的信息,首要任务是重现原文的意义,其次是风格(奈达,1969)。

他主张要打破传统翻译壁垒,抛弃传统的词性、句法概念,在词性和句法上给予译者一定的自由度,让译文更自然、更通顺易懂地表达原文的意义内涵,实现与原文的功能对等。

3功能对等理论在《老人与海》李继宏、吴劳译本中的应用《老人与海》的中译本有很多,本文选择了李继宏和吴劳译本,首先两位都是翻译家,专业从事翻译活动,译作多而著名,在翻译界的影响较大。

其次吴劳先生作为翻译前辈的译作与现在翻译界热门的李继宏先生的作品进行对比,浅析奈达功能对等理论应用在两位译作中发挥的作用。

3.1词性转换实体、活动、状态、过程、特征、连接、指示七大类是奈达对词新的分类(奈达,1996)。

重新分类后,词汇的翻译灵活性提高,译文更符合读者的阅读习惯。

例1:...the old man was now definitely and finally salao,which the worst form of unlucky.(P1)译文1:……这个老人现在绝对是个衰神,倒霉到了极点。