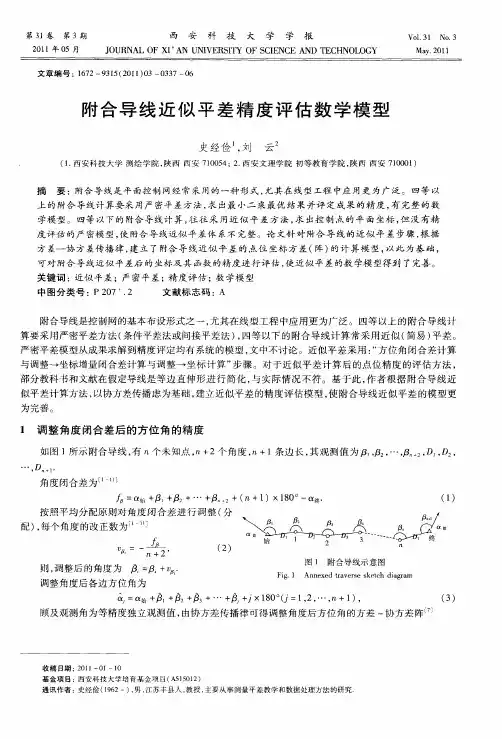

附合导线近似平差自动平差计算

- 格式:xls

- 大小:142.50 KB

- 文档页数:15

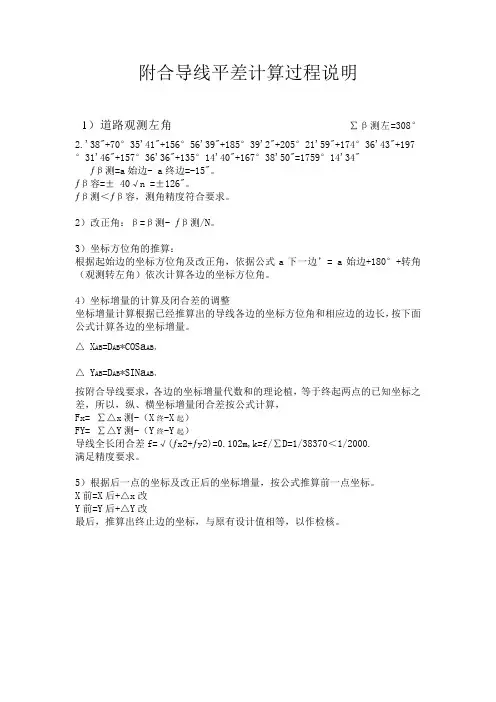

附合导线平差计算过程说明1)道路观测左角∑β测左=308°2.'38"+70°35'41"+156°56'39"+185°39'2"+205°21'59"+174°36'43"+197°31'46"+157°36'36"+135°14'40"+167°38'50"=1759°14'34"ƒβ测=a始边- a终边=-15"。

ƒβ容=± 40√n =±126"。

ƒβ测<ƒβ容,测角精度符合要求。

2)改正角:β=β测- ƒβ测/N。

3)坐标方位角的推算:根据起始边的坐标方位角及改正角,依据公式a下一边’= a始边+180°+转角(观测转左角)依次计算各边的坐标方位角。

4)坐标增量的计算及闭合差的调整坐标增量计算根据已经推算出的导线各边的坐标方位角和相应边的边长,按下面公式计算各边的坐标增量。

△ X AB=D AB*COS a AB,△ Y AB=D AB*SIN a AB,按附合导线要求,各边的坐标增量代数和的理论植,等于终起两点的已知坐标之差,所以,纵、横坐标增量闭合差按公式计算,Fx=∑△x测-(X终-X起)FY=∑△Y测-(Y终-Y起)导线全长闭合差f=√(ƒx2+ƒy2)=0.102m,k=f/∑D=1/38370<1/2000.满足精度要求。

5)根据后一点的坐标及改正后的坐标增量,按公式推算前一点坐标。

X前=X后+△x改Y前=Y后+△Y改最后,推算出终止边的坐标,与原有设计值相等,以作检核。

随着全站仪在工程测量中应用的逐渐普及,采用导线作为测量的平面控制越来越广泛,导线一般多布设成单一导线。

应用全站仪观测导线,可以通过机内的微处理器,直接得到地面点的平面近似坐标,因此在成果处理时可以应用这些近似坐标直接按坐标平差(即间接平差)法进行平差。

本文主要针对采用全站仪观测导线的近似平差和严密平差方法进行探讨。

导线的近似坐标平差导线测量用于图根控制等低精度测量中,往往采用近似平差即可。

由于全站仪直接测定各导线点的近似坐标值,平差计算就不用像传统的导线近似平差计算那样,先进行角度闭合差计算和调整,然后推算方位角,再进行坐标增量闭合差的计算和调整,最后根据平差后的坐标增量计算导线点的坐标。

全站仪观测导线直接按坐标平差计算,将更为简便。

直接按坐标平差法计算步骤如下:假设有一条附合导线,由于存在观测误差,最后测得的一点(假设为C)坐标与该点已知坐标(xc,yc)不一致,其差值即为纵、横坐标增量闭合差,即(1)导线全长闭合差为f:(2)导线全长相对闭合差为:(3)此时若满足要求的精度,就可以直接根据坐标增量闭合差来计算各个导线点的坐标改正数,各导线点的坐标改正值计算公式为:(4)改正后各点坐标xi、yi为:(5)式中,∆x1、∆x2、∆x i、∆y1、∆y2、∆y i、分别为第一、第二和第i条边的近似坐标增量;x i’、y i’为各待定点坐标的观测值(即全站仪外业直接观测的导线点的坐标)。

采用坐标法进行导线近似平差,直接在已经测得导线点的坐标上进行改正,方法简单,易于掌握,避免了传统近似平差法的方位角的推算和改正,以及坐标增量的计算和改正,能大大提高工作效率,而且不易出错。

同时可以看出传统附和导线测量需要两条已知边,作为方位角的检核条件,而直接坐标法,只需要一条已知边和一个已知点即可,使导线的布网更加灵活。

导线的严密坐标平差采用全站仪观测导线的优势高等级平面控制测量对精度的要求较高,需要严密平差。

全站仪观测的导线采用严密坐标平差法较为适宜。

计算方案的设置一、导线类型:1.闭、附合导线(图1)2.无定向导线(图2)3.支导线(图3)4.特殊导线及导线网、高程网(见数据输入一节),该选项适用于所有的导线,但不计算闭合差。

而且该类型不需要填写未知点数目。

当点击表格最后一行时自动添加一行,计算时删除后面的空行。

5.坐标导线。

指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线。

6.单面单程水准测量记录计算。

指仅进行单面读数且仅进行往测而无返测的水准测量记录计算。

当数据中没有输入“中视”时可以用作五等、等外水准等的记录计算。

当输入了“中视”时可以用作中平测量等的记录计算。

说明:除“单面单程水准测量记录计算”仅用于低等级的水准测量记录计算外,其它类型选项都可以进行平面及高程的平差计算,输入了平面数据则进行平面的平差,输入了高程数据则进行高程的平差,同时输入则同时平差。

如果不需进行平面的平差,仅计算闭、附合高程路线,可以选择类型为“无定向导线”,或者选择类型为“闭附合导线”但表格中第一行及最后一行数据(均为定向点)不必输入,因为高程路线不需定向点。

二、概算1.对方向、边长进行投影改化及边长的高程归化,也可以只选择其中的一项改正。

2.应选择相应的坐标系统,以及Y坐标是否包含500KM。

选择了概算时,Y坐标不应包含带号。

三、等级与限差1.在选择好导线类型后,再选择平面及高程的等级,以便根据《工程测量规范》自动填写限差等设置。

如果填写的值不符合您所使用的规范,则再修改各项值的设置。

比如现行的《公路勘测规范》的三级导线比《工程测量规范》的三级导线要求要低一些。

2.导线测量平差4.2及以前版本没有设置限差,打开4.2及以前版本时请注意重新设置限差。

四、近似平差与严密平差的选择及近似平差的方位角、边长是否反算1.近似平差:程序先分配角度闭合差再分配坐标增量闭合差,即分别平差法。

2.严密平差:按最小二乘法原理平差。

3.《工程测量规范》规定:一级及以上平面控制网的计算,应采用严密平差法,二级及以下平面控制网,可根据需要采用严密或简化方法平差。

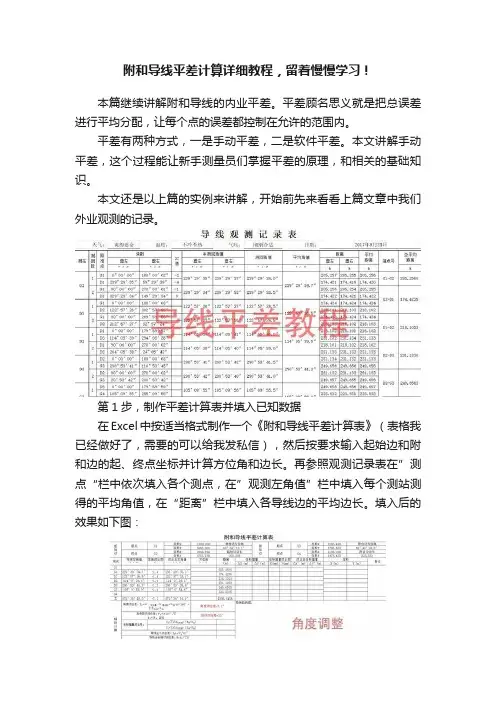

附和导线平差计算详细教程,留着慢慢学习!本篇继续讲解附和导线的内业平差。

平差顾名思义就是把总误差进行平均分配,让每个点的误差都控制在允许的范围内。

平差有两种方式,一是手动平差,二是软件平差。

本文讲解手动平差,这个过程能让新手测量员们掌握平差的原理,和相关的基础知识。

本文还是以上篇的实例来讲解,开始前先来看看上篇文章中我们外业观测的记录。

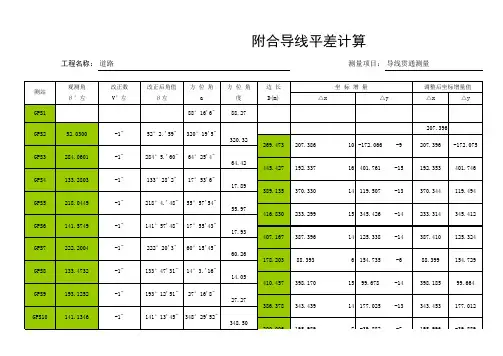

第1步,制作平差计算表并填入已知数据在Excel中按适当格式制作一个《附和导线平差计算表》(表格我已经做好了,需要的可以给我发私信),然后按要求输入起始边和附和边的起、终点坐标并计算方位角和边长。

再参照观测记录表在”测点“栏中依次填入各个测点,在”观测左角值”栏中填入每个测站测得的平均角值,在“距离”栏中填入各导线边的平均边长。

填入后的效果如下图:注:已知边的方位角和边长的计算方式很多,比如用5800计算器的Pol函数,道路之星的测站、CASS查询等。

第2步,计算角度闭合差计算角度闭合差,是为了检验外业角度观测的精度是否满足相应等级导线的技术要求。

如果实测的角度闭合差<>相关计算公式:实测角度闭合差=实测附和边方位角-理论附和边方位角实测附和边方位角=起始边方位角-N*180+实测左角值之和容许角度闭合差各等级导线有相应规定(各等级导线的技术要求在上篇文章中)。

注:N为测量站数,方位角取值范围是0度(含)到360度(不含),大于360度的减去360度,小于0度的加上360度。

本案例经计算:角度闭合差=7.1秒,容许闭合差=22秒,观测精度合格。

第3步,计算左角改正数经过角度闭合差的计算,确定外业成果合格后,就要计算左角改正数。

左角改正数=角度闭合差的相反数/测站个数改正后左角值=观测左角值+左角改正数本案例角度闭合差=7.1秒,那么左角改正数=-7.1/5=-1.42秒。

分配说明:为尽量平均分配误差,我们可将改正数保留1位小数,所以案例中每个测站分配-1.4秒,这时还有0.1秒未得到分配。

1、对于直接对观测点的观测坐标值进行近似平差的方法:例如是附和导线,已知点A,B,C,D,用A点定向,全站仪测出导线点坐标附和到C,设全站仪测出C点坐标为Xc1,Yc1,已知C点坐标为Xc,Yc,用C点的观测坐标值与已知坐标值比较,得到fx=Xc1-Xc,fy=Yc1-Yc;可以计算出导线闭合差fd,就是fx 的平方与fy的平差和再开平方。

同时就可以计算出导线全长相对闭合差,当导线全站相对闭合差不大于规范规定时,就可以进行坐标改正数的计算:Vxi=(-fx/D)(D1+D2+D3+....Di-1),Vyi=(-fy/D)*(D1+D2+D3+....Di-1),其中D是导线全长,(不包括高级边,包含连接边),Di-1是第i点之前的导线边长。

改正后坐标为:Xi=Xi1+Vxi,Yi=Yi1+Vyi

对于高程可以用同样的方法来计算高程改正数。

2、全站仪放样

利用放样便可,步骤是这样的:首先在放样中建一个文件夹,在坐标输入中把T1,T2,T3坐标输进去,然后把仪器架在T1或T2上。

若架在T1上,接下来在,进行测站设置,把T1设为测站,则T2为后视点,然后在放样中输入T3或在列表中查找出T3坐标,摁下确定键,就会显示角度度数,旋转至0度左右,用微调螺旋调制0度0分0秒,然后把棱镜放到望远镜方向上,摁下测距,出现负多少就向后退多少,反之相反。

直至达到你要的精度,便是T3所在点。

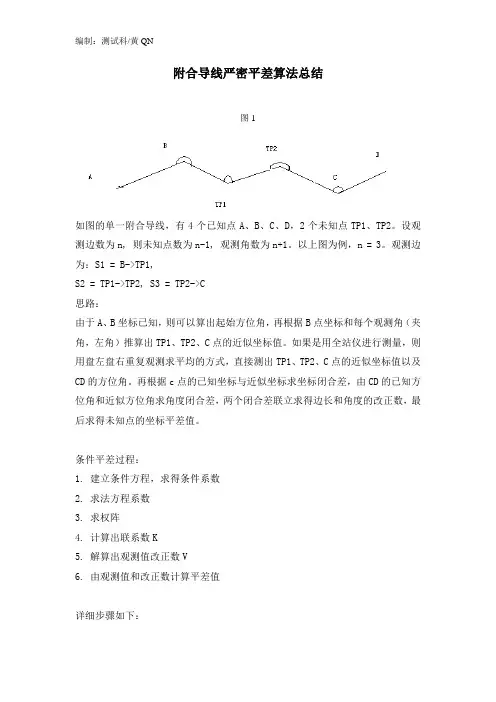

附合导线严密平差算法总结图1如图的单一附合导线,有4个已知点A、B、C、D,2个未知点TP1、TP2。

设观测边数为n, 则未知点数为n-1, 观测角数为n+1。

以上图为例,n = 3。

观测边为:S1 = B->TP1,S2 = TP1->TP2, S3 = TP2->C思路:由于A、B坐标已知,则可以算出起始方位角,再根据B点坐标和每个观测角(夹角,左角)推算出TP1、TP2、C点的近似坐标值。

如果是用全站仪进行测量,则用盘左盘右重复观测求平均的方式,直接测出TP1、TP2、C点的近似坐标值以及CD的方位角。

再根据c点的已知坐标与近似坐标求坐标闭合差,由CD的已知方位角和近似方位角求角度闭合差,两个闭合差联立求得边长和角度的改正数,最后求得未知点的坐标平差值。

条件平差过程:1.建立条件方程,求得条件系数2.求法方程系数3.求权阵4.计算出联系数K5.解算出观测值改正数V6.由观测值和改正数计算平差值详细步骤如下:1、建立条件方程在单一附合导线中,只需要三个条件方程即:方位角附合条件、纵坐标附合条件和横坐标附合条件方程。

(省略了条件方程的推导过程,详细过程请查看参考资料:《测量平差.pps》)(1)方位角附合条件[Vβi]n+11+ Wβ= 0式中,Wβ= - (T0– T CD+ [βi]n+11 - (n+1)*180°)(角度闭合差)βi ——角度观测值(夹角,左角)Vβi ——各观测角的改正数。

如果是用全站仪观测,则Wβ= - (T CD– T CD)式中,T CD ——CD的方位角观测值,T CD ——CD的已知方位角(2)纵坐标X附合条件方程[Cos TI * VSi]1n - (1/ ρ”)* [(Yn+1- Yi) * Vβi]1n - W x = 0;式中,TI——各方位角观测值(近似值)VSi——边长改正数Yn+1—— C点即终止点的横坐标Y的观测值(近似值)Yi——待定点的横坐标Y的观测值Wx = - (Xn+1- XC)XC—— C点即终止点的纵坐标X的已知值ρ” = 2062.65(3)横坐标Y附合条件方程[Sin TI * VSi]1n + (1/ ρ”)* [(Xn+1- Xi) * Vβi]1n– W Y = 0;式中,TI——各方位角观测值(近似值)VSi——边长改正数Xn+1—— C点即终止点的纵坐标X的观测值(近似值)Xi——待定点的纵坐标X的观测值WX = - (Yn+1- YC)YC—— C点即终止点的横坐标Y的已知值ρ” = 2062.652、求条件方程的系数矩阵联立3个方程得改正数条件方程组:[Vβi]n+11+ Wβ= 0[Cos TI * VSi]1n - 1/ ρ”* [(Yn+1- Yi) * Vβi]1n - W x = 0;[Sin TI * VSi]1n + 1/ ρ”* [(Xn+1- Xi) * Vβi]1n– W Y = 0;其系数矩阵arrA为:(即改正数V的系数,此处以图1为例, n = 3)3、联系数法方程(简称法方程)AP-1A T K – W = 0A——系数矩阵arrAK ——乘系数P ——权阵W ——闭合差矩阵由上得法方程的系数阵N:N = AP-1A T(权的推导见参考资料:《全站仪观测导线测量平差方法的研究.pdf》)角度权:P βi = 1;(因为角度的标称精度是固定的,各观测角权值相等) 边长权:P Si = (μ0 *μ0 ) / (M D * M D )(误差比例系数固定,边长的误差与距离有关,因此不一致)式中,μ0 ——先验测角中误差,以秒为单位 M D —— 距离观测中误差若 导线边长为S i (米),e1 为仪器的边长标称固定误差(mm ),e2为仪器的边长比例误差系数(无单位),则M D = ± (e1 + e2 * S i * 0.001)mm 需转化为厘米:M D = M D ** 0.1 (cm )由于此处是要P 的逆矩阵P -1,因此要求P 的各元素的倒数(P 是对角矩阵,对角矩阵的逆矩阵就是原矩阵元素的倒数) Psi = 1/ Psi ;由上可得,P -1 矩阵如下:4、求改正数由于N 已经在前面的步骤中求出,求N 的逆矩阵。

附合导线平差计算表(左角用)

计算:检查:

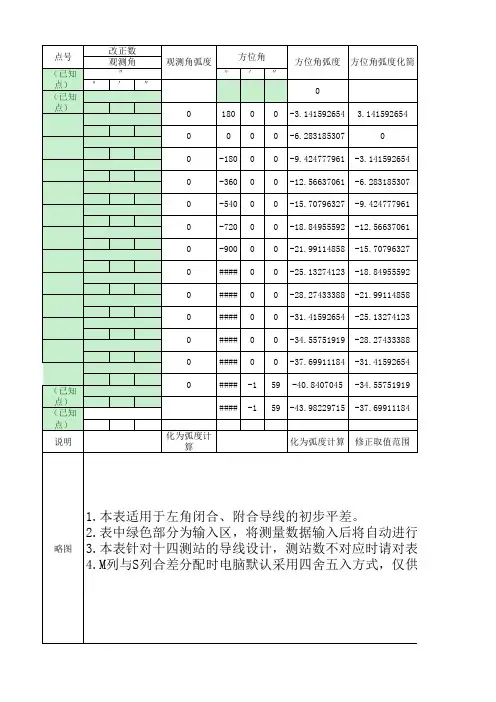

注意事项:

1、使用时,先根据实际点数的多少插入或删除行数。

但第五行和第六行不得删除,夹角个数行及上6行不要删除,目的是为了保

持公式的正确性,行数确定后,从第六行F列到W列选中,把公式拉到您需要的行数

2、“蓝色”字体表示计算时,需要输入的项目,根据实际数据情况进行填写。

3、要根据使用的等级导线,来修改“角度闭合差限差”计算公式(N20数据)及“导线全长相对闭合差”(Q22数据)

4、如果“N21”和“Q22”显示超限则数据不可用,要重新进行测量

5、计算好后可以把不需要显示的列隐藏起来,如“M”列

)

附合导线平差计算表(右角用)。

附合导线平差计算过程说明1)道路观测左角∑β测左=308°2.'38"+70°35'41"+156°56'39"+185°39'2"+205°21'59"+174°36'43"+197°31'46"+157°36'36"+135°14'40"+167°38'50"=1759°14'34"ƒβ测=a始边- a终边=-15"。

ƒβ容=± 40√n =±126"。

ƒβ测<ƒβ容,测角精度符合要求。

2)改正角:β=β测- ƒβ测/N。

3)坐标方位角的推算:根据起始边的坐标方位角及改正角,依据公式a下一边’= a始边+180°+转角(观测转左角)依次计算各边的坐标方位角。

4)坐标增量的计算及闭合差的调整坐标增量计算根据已经推算出的导线各边的坐标方位角和相应边的边长,按下面公式计算各边的坐标增量。

△ X AB=D AB*COS a AB,△ Y AB=D AB*SIN a AB,按附合导线要求,各边的坐标增量代数和的理论植,等于终起两点的已知坐标之差,所以,纵、横坐标增量闭合差按公式计算,Fx=∑△x测-(X终-X起)FY=∑△Y测-(Y终-Y起)导线全长闭合差f=√(ƒx2+ƒy2)=0.102m,k=f/∑D=1/38370<1/2000.满足精度要求。

5)根据后一点的坐标及改正后的坐标增量,按公式推算前一点坐标。

X前=X后+△x改Y前=Y后+△Y改最后,推算出终止边的坐标,与原有设计值相等,以作检核。

三、导线测量的外业工作CAD、CASS、纬地语言编程、excel VBA语言编程、VB可视化编程、主流软件的使用(如:CAD、CASS、纬地等),其次更需要明确测量的内涵。

(一)踏勘选点选点就是在测区内选定控制点的位置。

选点之前应收集测区已有地形图和高一级控制点的成果资料。

根据测图要求,确定导线的等级、形式、布置方案。

在地形图上拟定导线初步布设方案,再到实地踏勘,选定导线点的位置。

若测区范围内无可供参考的地形图时,通过踏勘,根据测区范围、地形条件直接在实地拟定导线布设方案,选定导线的位置。

导线点点位选择必须注意以下几个方面:1、为了方便测角,相邻导线点间要通视良好,视线远离障碍物,保证成像清晰。

2、采用光电测距仪测边长,导线边应离开强电磁场和发热体的干扰,测线上不应有树枝、电线等障碍物。

四等级以上的测线,应离开地面或障碍物1.3 以上。

3、导线点应埋在地面坚实、不易被破坏处,一般应埋设标石。

4、导线点要有一定的密度,以便控制整个测区。

5、导线边长要大致相等,不能悬殊过大。

导线点埋设后,要在桩上用红油漆写明点名、编号,并用红油漆在固定地物上画一箭头指向导线点并绘制“点之记”方便寻找导线点,如图6-5所示。

(一)踏勘选点选点就是在测区内选定控制点的位置。

选点之前应收集测区已有地形图和高一级控制点的成果资料。

根据测图要求,确定导线的等级、形式、布置方案。

在地形图上拟定导线初步布设方案,再到实地踏勘,选定导线点的位置。

若测区范围内无可供参考的地形图时,通过踏勘,根据测区范围、地形条件直接在实地拟定导线布设方案,选定导线的位置。

导线点点位选择必须注意以下几个方面:1、为了方便测角,相邻导线点间要通视良好,视线远离障碍物,保证成像清晰。

2、采用光电测距仪测边长,导线边应离开强电磁场和发热体的干扰,测线上不应有树枝、电线等障碍物。

四等级以上的测线,应离开地面或障碍物1.3 以上。

3、导线点应埋在地面坚实、不易被破坏处,一般应埋设标石。

导线平差计算方案设置一、导线类型:1.闭、附合导线(图1)2.无定向导线(图2)3.支导线(图3)4.特殊导线或网〔见数据输入一节),该选项适用于所有的导线,但不计算闭合差。

而且该类型不需要填写未知点数目。

当点击表格最后一行时自动添加一行,计算时删除后面的空行。

5.坐标导线。

指使用全站仪直接观测坐标、高程的闭、附合导线。

6.单面单程水准测量记录计算。

指仅进行单面读数且仅进行往测而无返测的水准测量记录计算。

当数据中没有输入“中视”时可以用作五等、等外水准等的记录计算。

当输入了“中视”时可以用作中平测量等的记录计算。

说明:除“单面单程水准测量记录计算”仅用于低等级的水准测量记录计算外,其它类型选项都可以进行平面及高程的平差计算,输入了平面数据则进行平面的平差,输入了高程数据则进行高程的平差,同时输入则同时平差。

如果不需进行平面的平差,仅计算闭、附合高程路线,可以选择类型为“无定向导线”,或者选择类型为“闭附合导线”但表格中第一行及最后一行数据〔均为定向点〕不必输入,因为高程路线不需定向点。

二、概算1.对方向、边长进行投影改化及边长的高程归化。

2.应选择相应的坐标系统,以及Y坐标是否包含500KM。

选择了概算时,Y坐标不应包含带号。

三、平面计算设置(一)、等级:选择等级,以便根据《工程测量标准》自动进行限差等的设置。

不同的标准,或者相同的标准但不同的版本可能技术要求不同,请在软件进行自动设置后做必要的检查,如有不符,可以自行设置。

(二)、近似平差与严密平差的选择及近似平差的方位角、边长是否反算1.近似平差:程序先分配角度闭合差再分配坐标增量闭合差,即分别平差法。

2.严密平差:按最小二乘法原理平差。

3.《工程测量标准》规定:一级及以上平面控制网的计算,应采用严密平差法,二级及以下平面控制网,可根据需要采用严密或简化方法平差。

当采用简化方法平差时,应以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。

《城市测量标准》规定:四等以下平面控制网可采用近似平差法和按近似方法评定其精度。