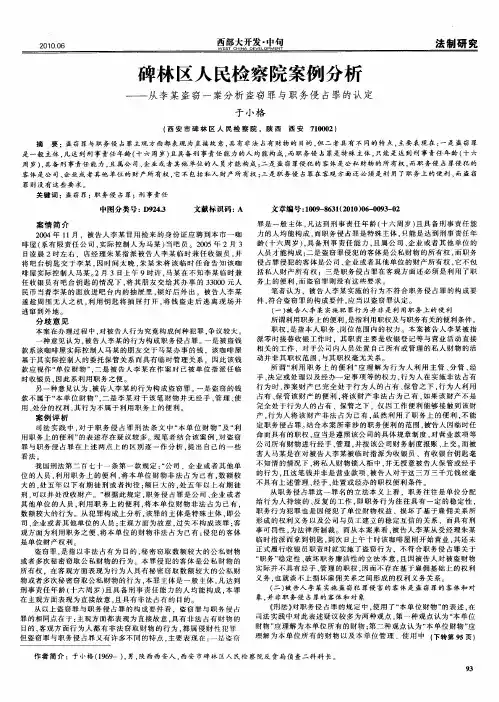

从一则案例看盗窃罪与职务侵占罪之区分

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:6

职务侵占罪与盗窃罪的区别是什么职务侵占罪与盗窃罪,都是财产性犯罪,盗窃罪侵犯的是他⼈财产权,职务侵占罪是公司的管理⼈员将公司财物占为已有的犯罪。

那么,职务侵占罪与盗窃罪的区别是什么呢?今天,店铺⼩编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。

职务侵占罪与盗窃罪的区别是什么职务侵占罪与盗窃罪都是侵犯财产类型的案件,都是规定在刑法第⼆编分则第五章的侵犯财产罪罪名下,可见⼆者都是侵犯财产类型的罪名。

据《刑法》第⼆百七⼗⼆条的规定,所谓职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的⼈员,利⽤职务或者⼯作上的便利,将本单位财物⾮法占为⼰有,数额较⼤的⾏为。

据《刑法》第⼆百六⼗四条的规定,所谓盗窃罪是指以⾮法占有为⽬的,秘密窃取公司财物,数额较⼤的⾏为。

从犯罪的构成要件看:1.主体上,职务侵占罪要求的是特殊主体,是指公司、企业或者其他单位的⼈员。

⽽盗窃罪所要求的是⼀般主体。

即⼀般主体是指具有刑事责任能⼒的⾃然⼈,即只有达到法定年龄,具有刑事责任能⼒的⼈才可以成为本罪的主体。

职务侵占罪所指的主体,利⽤职务这⼀特殊主体构成,是两罪最明显的区别之⼀。

2.客体上,职务侵占罪侵犯的客体是双重客体,不仅侵犯了公司、企业和其他单位的财产所有权同时⼜侵犯了公司、企业法⼈的所有权。

⽽盗窃罪侵犯的客体是公私财物的所有权。

因此,两罪对所侵犯的对象是⾃⼰持有的公司、企业或者其他单位的财物还是公私财物,这是职务侵占罪与盗窃罪所侵犯的客体的区别,职务侵占罪侵犯的客体从范围上来说是要⼩于盗窃罪所侵犯的客体范围。

3.客观⽅⾯上,职务侵占罪客观⽅⾯表现为,公司董事、监事、职⼯或其他企业的职⼯,利⽤“职务或⼯作上”的便利,侵占本公司、企业财物,数额较⼤的⾏为。

但职务侵占罪之“侵占”有其特殊的含义,它是指利⽤职务或⼯作上的便利,将⾃⼰本来“合法持有”但⽆权所有的公司、企业或者其他单位的财物⾮法地据为⼰有或者为第三⼈所有的⾏为。

⽽盗窃罪的客观⽅⾯,表现为⽤秘密窃取的⽅法占有公私财物,所侵占的公司财务的范围⽐较⼤,可以是⾃⼰亲属的,也可以是其他⼈的。

第1篇一、引言类比推理是一种从特殊到特殊的推理方法,它通过对两个或多个事物的相似性进行比较,从而得出它们之间可能存在某种关系的结论。

在法律领域,类比推理同样具有重要的应用价值。

本文将通过对几个案例的分析,探讨类比推理在法律知识中的应用。

二、案例分析1. 案例一:交通肇事逃逸与故意杀人罪的比较案情简介:某日晚,甲驾驶一辆汽车在道路上行驶,因操作不当将乙撞成重伤。

甲见状慌忙逃离现场,导致乙因失血过多死亡。

经调查,甲有故意杀人嫌疑。

法律问题:甲的行为是否构成故意杀人罪?分析:从法律角度来看,故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。

在本案中,甲的行为虽然导致了乙的死亡,但其主观上并没有杀人的故意。

从客观行为来看,甲的行为构成交通肇事逃逸罪。

但是,如果我们将交通肇事逃逸罪与故意杀人罪进行类比,可以发现它们在客观行为上具有一定的相似性。

在这种情况下,我们可以借鉴故意杀人罪的相关规定,对交通肇事逃逸罪进行从重处罚。

结论:甲的行为构成交通肇事逃逸罪,但鉴于其行为的严重性,可以参照故意杀人罪的相关规定进行从重处罚。

2. 案例二:职务侵占与盗窃罪的比较案情简介:乙是某公司财务人员,负责公司财务报销工作。

乙利用职务之便,虚构报销单据,骗取公司公款30万元。

经调查,乙有盗窃嫌疑。

法律问题:乙的行为是否构成盗窃罪?分析:职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有本单位财物,数额较大的行为。

在本案中,乙的行为符合职务侵占罪的构成要件。

然而,如果我们将职务侵占罪与盗窃罪进行类比,可以发现它们在主观故意和客观行为上具有一定的相似性。

在这种情况下,我们可以借鉴盗窃罪的相关规定,对职务侵占罪进行从重处罚。

结论:乙的行为构成职务侵占罪,但鉴于其行为的严重性,可以参照盗窃罪的相关规定进行从重处罚。

3. 案例三:故意伤害与过失致人重伤罪的比较案情简介:丙与丁因琐事发生争执,丙持刀将丁刺成重伤。

交叉式法条竞合关系下的职务侵占罪与盗窃罪(下)四、连带的思考笔者最后还想从两个⽅⾯进⾏⼀些连带性的相关思考。

(⼀)“犯罪情节轻微不需要判处刑罚” 在肯定了快递公司员⼯吴某某虽因未达到职务侵占罪的⼊罪标准因⽽不构成该罪,但却构成盗窃罪之后,检察机关⾯临的接下来的问题是,能否根据我国《刑事诉讼法》第173条第2款的规定,予以酌定不起诉(相对不起诉)。

该款规定:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,⼈民检察院可以作出不起诉决定。

”但我国《刑法》第37条也只是规定“对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的,可以免予刑事处罚……”⽽没有任何⼀个刑法条⽂明确指出何时“不需要判处刑罚”。

我国《刑法》第24条第2款规定“对于中⽌犯,没有造成损害的,应当免除处罚”,是该法典中唯⼀的“单⼀免除处罚情节”,其他的,⽐如防卫过当或者从犯等,都附有免除处罚之外的其他选择性后果。

那么,如何理解这⾥的“犯罪情节轻微”呢?⽆疑,“犯罪情节轻微”是介于“情节显著轻微”和“情节较轻”之间的⼀种中间情形。

在“情节显著轻微”(并且“危害不⼤”)时“不认为是犯罪”;⽽在“情节较轻”时符合相应犯罪的减轻犯罪构成,则需要结合其刑罚配置判处相应轻缓的法定刑。

介于两者之间的“犯罪情节轻微”,以成⽴犯罪为前提(因此是“犯罪情节”轻微),同时⼜因为较之“犯罪较轻”更轻,因此“依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚”。

其中的“依照刑法规定……免除刑罚”,是指相应案件中存在着刑法明⽂规定的“免除处罚”的情节,⽽所谓的“依照刑法规定……不需要判处刑罚”,在笔者看来,只要是实质性符合了“犯罪情节轻微”的要求,则出于刑罚谦抑(刑法谦抑原则的应有之意)的考虑,就应该认为是符合了条件。

所以,问题的关键是如何判断是否属于“犯罪情节轻微”。

在以报应刑为基础、以预防刑为补充的现代量刑原理的指导之下,应该综合考虑案中情节与案外情节的轻重程度加以判断。

浅议盗窃罪及职务侵占罪【摘要】:盗窃罪与职务侵占罪都是社会生活中多发的犯罪,且具有许多相同之处,如在犯罪类型上都是侵犯财产的犯罪;在犯罪的主观方面,两者都是故意犯罪;在犯罪目的上,两者都是以非法侵占他人财产为目的;在犯罪方式上,职务侵占罪有时也可以同盗窃罪一样表现为以秘密窃取的方式占有他人财物;在犯罪客体上,两者都侵犯了他人的财产所有权;在犯罪数额方面,二者都要求达到数额较大的标准。

但二者作为两种犯罪存在着犯罪主体、犯罪故意内容、犯罪行为方面、犯罪手段及犯罪对象等方面的不同。

【关键词】:盗窃罪职务侵占罪侵占利用职务上的便利盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额较大,或者多次盗窃公私财物的行为。

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为,本罪“侵占”不同于侵占罪中的“侵占”,不以合法持有为前提,侵占手段包括利用职务便利的侵吞、窃取、骗取以及其他方法,是广义的非法占有的意思,实际上是公司、企业、单位人员的“贪污”行为。

盗窃罪与职务侵占罪都是社会生活中多发的犯罪,且具有许多相同之处,如在犯罪类型上都是侵犯财产的犯罪;在犯罪的主观方面,两者都是故意犯罪;在犯罪目的上,两者都是以非法侵占他人财产为目的;在犯罪方式上,职务侵占罪有时也可以同盗窃罪一样表现为以秘密窃取的方式占有他人财物;在犯罪客体上,两者都侵犯了他人的财产所有权;在犯罪数额方面,二者都要求达到数额较大的标准。

但二者作为两种犯罪存在着犯罪主体、犯罪故意内容、犯罪行为方面、犯罪手段及犯罪对象等方面的不同。

首先在犯罪主体方面,而盗窃罪的主体则是一般主体;职务侵占犯罪的主体是特殊主体,即必须是公司董事、监事或者企业及其他单位中的职工,就是说只限于公司、企业或其他单位的内部人员,从我国现行的立法承认的法律拟制主体来看,概括而言,该罪的主体既包括公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司、也包括各特别法规定的企业或其他单位,如合伙、私营、外资企业等等,非公司的其他企业或其他单位既可以是国有的、集体的,也可以是私营的或三资的。

如何区分盗窃罪与侵占罪清华大学法学院教授、博士生导师张明楷盗窃罪的基本特征,是违反被害人的意志,使用平和的方式,将他人占有的财物转移为自己或者第三者占有。

而侵占罪的基本特征,是将自己占有的他人财物转移为自己所有,或者将脱离了占有的他人财产(遗忘物、埋藏物)转移为自己所有。

因此,区分盗窃罪与侵占罪的关键,在于判断作为犯罪对象的财物是否脱离占有以及由谁占有。

行为人不可能盗窃自己事实上占有的财物,对自己事实上已经占有的财物只能成立侵占罪。

但是,行为人在法律上占有的财物而事实上由他人占有时,仍然可以成为盗窃罪的对象。

例如,甲持有某种提单,因而在法律上占有了提单所记载的货物;但当该货物事实上由乙占有时,甲窃取该货物,仍然成立盗窃罪。

侵占罪则不仅可能侵占自己事实上占有的财物,而且可能侵占法律上占有的财物。

因为侵占罪的特点是将自己占有的财产不法转变为所有,因此,只要某种占有具有被处分的可能性,便属于侵占罪中的代为保管,即占有。

不动产的名义登记人完全可能处分不动产;提单或有价证券的持有人也完全可能处分提单等记载的财物。

所以,侵占罪既可能侵占自己事实上占有的财物,也可能侵占自己在法律上占有的财产。

司法实践所遇到的疑难问题,是如何判断事实上的占有,即某种财物在事实上是属于行为人占有,还是被害人占有或暂时脱离了占有。

盗窃罪的对象必须是他人占有的财物,对于自己占有的他人财物不可能成立盗窃罪。

从客观上说,占有是指事实上的支配(与非法占有目的中的占有不是等同概念),不仅包括物理支配范围内的支配,而且包括社会观念上可以推知财物的支配人的状态。

(1)只要是在他人的事实支配领域内的财物,即使他人没有现实地握有或监视,也属于他人占有。

例如,他人住宅内、车内的财物,即使他人完全忘记其存在,也属于他人占有的财物。

再如,游人向公园水池内投掷的硬币,属于公园管理者占有的财物。

行为人取走这些财物的,成立盗窃而非侵占。

又如,甲搬家后尚未退房,让好友乙为其打扫室内卫生。

职务侵占罪与侵占罪的区别:1、职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,且非国家工作人员,为特殊主体;而后者的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。

2、职务侵占罪在主观方面表现为明知是单位的财物而决意采取侵吞、窃取、欺诈等手段非法占为己有;而后罪的主观内容则明知是他人的代为保管的财物、遗忘物或埋藏物而决意占为己有,拒不交还。

3、职务侵占罪在客观方面表现为利用职务之便将单位财物非法占为己有,即化公为私。

但行为人必须利用职务上的便利,采取的是侵吞、窃取、骗取等手段,但财物是否先已为其持有则不影响本罪成立;而后者则必先正当、善意、合法地持有了他人的财物,再利用各种手段占为己有且拒不交还,行为不必要求利用职务之便。

4、职务侵占罪所侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,其中既有国有的,也有集体的,还有个人的:后罪所侵犯的仅仅是他人的3种特定物,即系为自己保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物。

他人仅是指个人,而不包括单位。

5、职务侵占罪所侵犯的客体是公私财物的所有权;而后罪所侵犯的仅是他人财物的所有权。

6、职务侵占罪不属于告诉才处理的案件,而后者则只有告诉的才处理。

职务侵占罪的最新立案标准数额规定相信我们在生活中都听说过侵占罪,有的公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的行为就构成了侵占罪,那对于职务侵占的数额具体怎样认定呢?接下来由华律网的小编为大家整理了一些关于职务侵占罪的最新立案标准数额规定方面的知识,欢迎大家阅读!职务侵占罪的立案标准1979年刑法未作规定。

本罪是从全国人大常委会1995年2月28日颁布实施的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》吸收为刑法具体规定的。

1997年刑法第271条规定,“公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役:数额巨大的,处5年以上有期徒刑,可以并处没收财产。

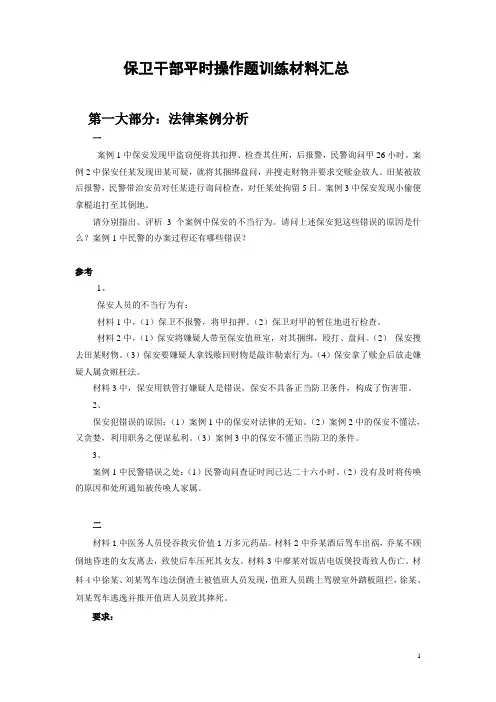

保卫干部平时操作题训练材料汇总第一大部分:法律案例分析一案例1中保安发现甲盗窃便将其扣押、检查其住所,后报警,民警询问甲26小时。

案例2中保安任某发现田某可疑,就将其捆绑盘问,并搜走财物并要求交赎金放人。

田某被放后报警,民警带治安员对任某进行询问检查,对任某处拘留5日。

案例3中保安发现小偷便拿棍追打至其倒地。

请分别指出、评析3个案例中保安的不当行为。

请问上述保安犯这些错误的原因是什么?案例1中民警的办案过程还有哪些错误?参考1、保安人员的不当行为有:材料1中,(1)保卫不报警,将甲扣押。

(2)保卫对甲的暂住地进行检查。

材料2中,(1)保安将嫌疑人带至保安值班室,对其捆绑,殴打、盘问。

(2)保安搜去田某财物。

(3)保安要嫌疑人拿钱赎回财物是敲诈勒索行为。

(4)保安拿了赎金后放走嫌疑人属贪赃枉法。

材料3中,保安用铁管打嫌疑人是错误,保安不具备正当防卫条件,构成了伤害罪。

2、保安犯错误的原因:(1)案例1中的保安对法律的无知。

(2)案例2中的保安不懂法,又贪婪,利用职务之便谋私利。

(3)案例3中的保安不懂正当防卫的条件。

3、案例1中民警错误之处:(1)民警询问查证时间已达二十六小时。

(2)没有及时将传唤的原因和处所通知被传唤人家属。

二材料1中医务人员侵吞救灾价值1万多元药品。

材料2中乔某酒后驾车出祸,乔某不顾倒地昏迷的女友离去,致使后车压死其女友。

材料3中廖某对饭店电饭煲投毒致人伤亡。

材料4中徐某、刘某驾车违法倒渣土被值班人员发现,值班人员跳上驾驶室外踏板阻拦,徐某、刘某驾车逃逸并推开值班人员致其摔死。

要求:1、试以犯罪构成的要件对该案予以分析,并指出这些构成要件对医务人员的行为予以定罪的意义。

2、(1)从客观方面分析,乔某对其女友之死,其犯罪行为表现为何种犯罪基本表现?为什么?(2)乔某对其女友之死,主观方面是否有罪过?如有罪过,则属于何种罪过?为什么?3、(1)该起投毒案中,廖某的犯罪行为指向了哪些犯罪对象?这些犯罪对象体现了何种犯罪客体?(2)该案中廖某的犯罪目的和犯罪动机是什么?两者有何区别?参考:1、该医务人员的贪污犯罪行为侵犯的客体是刑法保护的公共财产所有权,客观方面实施了以侵吞方法非法占有公共财物的行为,犯罪主体是特殊主体,即国家工作人员,主观方面出于故意,并且以非法占有公共财物为目的。

职务侵占与盗窃区别:1.主体要件不同,本罪的主体是特殊主体,盗窃罪的主体为一般主体。

2.犯罪对象不同,本罪对象只能是本单位的财物;而盗窃罪的对象是他人财物,包括公私财物,而且多为犯罪行为前不被自己所控制的他人财物。

3.犯罪手段不同。

本罪是利用职务的便利侵占实际掌管的本单位财物,客观上首先要求行为人必须利用其职务上的便利,即利用自己主管、管理、经营、经手单位财物的便利条件;不是利用职务之便,而是利用工作之便侵占本单位财物的行为,不能构成本罪;而盗窃罪则是采用秘密窃取的手段获取他人财物的行为。

4.法定刑不同。

本罪最高法定刑是十五年有期徒刑,法定刑较轻,且量刑的幅度较小;而盗窃罪的最高法定刑为无期徒刑,量刑幅度较宽。

贪污与职务侵占的区别:1。

犯罪客体不同:前者是国家工作人员的至于廉洁性,公共财产所有权。

而后者是非国有单位的财产所有权。

2:犯罪对象的不同:前者是公共财务;但受托人贪污的对象只能是国有财物,受委派的人贪污的财物可能不是公共财务。

后者是非国有单位所有的各种财产。

3:犯罪主体的不同:前者是国家工作人员,受国有单位委托管理,经营国有财产的人员,国有单位委派人员,特定条件下的村民委员会成员等。

后者是非国有的公司,企业或其他单位的人员(不包括国有单位委派人员)。

国有企业改革是经济体制改革的攻坚战,因此内容标准要求“知道国有企业改革的主要内容”。

国有企业改革按照建立社会主义市场经济体制的要求,从以往的放权让利、政策调整进入到转换机制、制度创新的阶段。

大批国有企业建立现代企业制度试点,推行公司制、股份制改革,为建立现代企业制度进行了有益探索。

国有控股企业是指在企业的全部资本中,国家资本股本占较高比例,并且由国家实际控制的企业。

包括绝对控股企业和相对控股企业。

国有绝对控股企业是指国家资本比例大于50%(含50%)的企业,包含未经改制的国有企业。

国有相对控股企业是指国家资本比例不足50%,但相对高于企业中的其他经济成分所占比例的企业(相对控股),或者虽不大于其他经济成份,但根据协议规定,由国家拥有实际控制权的企业(协议控制)。

指导案例:正确区分盗窃罪与侵占罪罗忠兰盗窃案(《刑事审判参考》指导案例第160号)(供稿单位:海南省海口市新华区人民法院执笔:洪冰审编:李武清)一、基本案情被告人罗忠兰,女,19岁,汉族。

因涉嫌犯盗窃罪,于1998年3月17日被逮捕。

海南省海口市新华区人民检察院以被告人罗忠兰犯盗窃罪向海口市新华区人民法院提起公诉。

新华区人民法院经公开审理查明:1998年2月18日晚,被告人罗忠兰进人海口市金夜娱乐广场851包厢陪伴客人唱“卡拉OK”。

当晚10时许,在此消费的客人陈某某将装有现金等物的黑色手提包置于电视机上,到包厢外打电话。

嗣后,包厢内其他客人结帐后离开娱乐广场。

罗忠兰送客人走后返回851包厢,趁正在打扫卫生的服务员未注意之机,将陈某某的手提包拿进包厢的卫生间,盗走包内现金12000元,将手提包及包内其他物品弃于卫生盆下,熄灭卫生间的灯,锁上卫生间的门后逃离现场。

陈某某打完电话回到851包厢欲取包时,发现手提包不见。

经与打扫卫生的服务员共同寻找,发现手提包被丢弃在卫生间内卫生盆下。

罗忠兰于次日用所盗钱款以其男友的姓名购买诺基亚移动电话机一部、SIM卡一张、备用电池一块、充电器一个;另将7000元现金存入银行,800元现金随身携带。

案发后,公安机关已追回全部赃款赃物并退还失主。

被告人罗忠兰及其辩护人辩称,其行为性质是在公共场所拾得客人遗忘的物品,虽有非法侵占他人财物的目的,但并无盗窃的故意,也没有秘密窃取的行为,不构成盗窃罪。

因亦未拒不交出拾得的财物,也不构成侵占罪。

新华区人民法院认为,被告人罗忠兰以非法占有为目的,秘密窃取他人财物,数额巨大,其行为已构成盗窃罪。

公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据充分,足以认定。

被告人及其辩护人关于“罗忠兰不构成盗窃罪”的辩解和辩护意见与事实不符,不能成立。

依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定,于1998年7月9日判决:被告人罗忠兰犯盗窃罪,判处有期徒刑三年,并处罚金三千元。

盗窃罪与职务侵占罪的区别职务上的便利,是指将自己主管、管理、经手的本单位财物非法占为己有。

职务上的便利不同于工作上的便利,前者是职位所规定应该担任的工作而形成的便利;后者是与职位无关,仅因是本单位工作人员,熟悉本单位的环境状况而带来的较易接近作案目标或对象的便利。

因此,同是本单位工作人员,若是利用职务上的便利,窃取本单位财物,则构成职务侵占罪。

若利用工作上便利,窃取本单位财物,则构成盗窃罪。

行为人实施的盗窃行为,究竟是利用职务上的便利还是工作上的便利。

在判断某人是否具有主管、管理、经手单位财物的权利时,不能只凭借社会习惯推定和被告人的口供,应该在综合公司、企业或者其他单位的工作规定、聘用合同以及其他授权形式来予以判断。

1、公诉机关指控,2011年5至8月份,被告人赵某等九人驾驶中国石油天然气运输公司河南分公司油罐车从中石油某县油库往某地区配送汽油、柴油,在途经107国道某饭店时得知该饭店老板孟某某收油并留有联系电话,之后上述被告人在配送油品途经该饭店时,电话联系孟某某携带油桶在168饭店附近等候,被告人赵某等五人与孟某某交叉结伙先后窃取车上汽柴油共计37次(每次1至2桶,每桶25升),价值11843元。

评析:该案是构成盗窃罪还是职务侵占罪。

一种观点认为,被告人赵某等六名司机虽为中石油职工(司机),但依其岗位职责,不具有管理或经手油罐车内柴油、汽油的职权,其之所以能获取油罐车内的部分柴油、汽油,仅因熟悉作案环境,以及凭借工作人员身份,较易接近作案目标或对象,而不是利用其职权或职责范围内的合法条件。

故应以盗窃罪定罪处罚。

另一种观点认为,赵某等六名司机作为事实上的随车押运员,随之形成了对柴油、汽油的保管的职责或职权。

并对进出油库和加油站之间的汽油、柴油负有准确交接、安全无误的责任。

因此,其利用运输的职务之便,秘密窃取油罐车中的汽油、柴油符合职务侵占罪的特征,应以职务侵占罪处罚。

本案被告人赵某等六人系中国石油天然气运输公司河南分公司司机,其岗位职责均是从中石油淇县油库往新乡地区配送汽油、柴油。

从三个案例分析盗窃罪与职务侵占罪的区别从三个案例分析盗窃罪与职务侵占罪的区别转自:/php/20070917/39105.php案例一2005年11月上旬,犯罪嫌疑人李某在某汽车有限公司维修部工作期间,见公司维修部有一台千里马05款车的自动变速箱放在维修车间的房里,便产生盗窃念头。

于是就给犯罪嫌疑人周某某打电话,问是否要自动变速箱,周某到该维修车间看了自动变速箱后,同意以4500元的价格买这台变速箱。

某晚,犯罪嫌疑人李某趁加班之机,将这台变速箱偷运出单位,低价销给周某,获赃款4500元。

破案后,经价格认证中心估价,该自动变速箱价值人民币12800元。

案例二2004年7月19日上午,马某在某信用合作社值班,当时在该社营业室值班的还有薛某,马某负责复核,薛某负责库存现金的保管,马某趁现金员薛某去卫生间之机,将薛某负责保管的钱柜内10000元人民币盗走。

案例三陈某系某公司仓库的保安员。

2004年8月上旬,陈某和刚来该公司不久的同村人王某二人合谋,决定趁陈某在该公司仓库当保安值夜班时,由王某进入仓库内盗窃。

同年8月16日至21日,王某利用陈某在仓库值夜班之机,用陈某事先利用工作上的便利拿到仓库值班经理的钥匙进入仓库内,先后三次从中盗取财物21043.56元。

盗窃与职务侵占特点区分以上三例案件,是盗窃还是职务侵占,存在不同看法,这就需要我们对盗窃和职务侵占的构成要件进行分析,区分其不同特点。

职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权,在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为,本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员,本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。

盗窃罪,是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。

[案情介绍]1997年4月,被告人王某在担任陕西国际信托投资公司某证券营业部委托交易柜柜员期间,发现可利用营业部证券交易系统软件存在的漏洞套出现金。

同年9月,王某将这一秘密告诉崔某和任某,3人共同预谋套取营业部现金,商定由崔某、任某偷看该证券营业部委托交易柜其他柜员的上机密码,由王某用该密码上机在崔某的股票账户上操作,套出资金、买入上海交易所的上市股票,再由崔某在另一证券营业部另开账户取出现金。

后被告人王某于1997年9月12日、10月28日、11月18日分三次利用偷看来的其同事的电脑操作密码上机,将营业部的69。

9万元资金划入崔某的股票账户,买成沪股四药股份、青岛海尔和四川长虹(当时上海股票交易所未实行全面指定交易制度),由崔某在另一证券营业所售出,共提取现金67。

9万元,其中被告人王某分得20万余元、崔某分得37万余元、任某分得6万元,其余赃款共同挥霍。

[案情分析]对本案中3被告人的行为如何定罪存在不同意见。

一种意见认为,被告人王某等人共谋,利用其担任证券营业部工作人员的职务之便,非法占有本单位财物,数额巨大,符合职务侵占罪的构成要件,构成职务侵占罪。

另一种意见认为,被告人王某在犯罪过程中并没有利用职务之便,只是利用其在单位工作中知悉的电脑操作系统存在的漏洞及容易接近犯罪对象的方便条件,即利用熟悉作案环境易于接近犯罪目标的工作之便,秘密窃取了他人财物,且数额巨大,符合盗窃罪的构成要件,构成盗窃罪。

笔者同意上述第二种意见。

理由如下:首先,职务侵占罪与盗窃罪虽然同属侵犯财物所有权的犯罪,主观方面都是以非法占有为目的,但二罪在犯罪构成上的根本区别是客观行为不同。

构成职务侵占罪,客观上首先要求行为人必须利用其职务上的便利,即利用自己主管、管理、经营、经手单位财物的便利条件。

不是利用职务之便,而是利用工作之便侵占本单位财物的行为,不能构成本罪。

其次,前者必须将本单位财物非法占为己有,即利用职务之便实施了侵吞、窃取、骗取或者以其他方法非法占有单位财物的行为,盗窃只是职务侵占罪的行为方式之一。

侵占罪、贪污罪、盗窃罪之界定——以张珍贵、黄文章职务侵占案为例论职务侵占罪、贪污罪、盗窃罪之界定 ??以张珍贵、黄文章职务侵占案为例中图分类号:密级:UDC :本校编号:10652政法干警招录培养体制改革试点班硕士学位论文论文题目: 侵占罪、贪污罪、盗窃罪之界定 ?? 以张珍贵、黄文章职务侵占案为例研究生姓名: 谭贵龙学号 : tj201003010075校内指导教师姓名 :邓为职称: 副教授校外指导教师姓名 : 职务职称:申请学位等级:法律硕士学科: 法律硕士专业 :论文提交日期: 论文答辩日期 :1 西南政法大学硕士学位论文内容摘要职务侵占罪自贪污罪中分离后, 由于其犯罪表现形式的复杂性与特殊性, 理论界对此展开了大量研究、探讨。

时至今日, 在职务侵占罪的许多重大问题上仍存在诸多分歧。

为此, 本文选择了一起职务侵占案件, 以案件所涉及的焦点及分歧意见为线索, 对职务侵占罪、贪污罪以及盗窃罪的主客观要件中的犯罪主体、利用职务上的便利、非法占有以及职务侵占与贪污共犯处理等问题进行分析、探讨, 明确职务侵占罪与贪污罪、盗窃罪三者之区别,以便于司法实践中对职务侵占罪的认定。

全文分为五个部分,约16000 字。

第一部分是案由及案情介绍, 根据案发的时间顺序, 详细叙述案情及影响案件的定性的行为和情节。

第二部分是争议焦点及分歧意见, 行为人的性张珍贵、黄文章的行为应定性为职务侵占罪、贪污罪、还是盗窃罪, 总结分歧意见及其理由。

第三部分是法理分析,这是本文的重中之重。

文章首先从刑法规定的职务侵占罪、贪污罪、盗窃罪的主体出发, 对三罪的行为主体作出了界定并进行了对比, 职务侵占罪、贪污罪均是特殊主体身份, 前者是公司、企业或者其他单位的非国家工作人员, 后者则是国家工作人员, 而盗窃罪是一般主体身份 ; 其次, 对利用职务上的便利的内涵、范围和类型作出界定, 明晰利用职务上的便利的含义, 客观的表现形式、实践中利用职务之便的类型; 再次, 界定“非法占有”的内涵和具体的表现形式 ; 最后, 是关于职务侵占罪与贪污罪共犯问题, 明确在司法实践中经常遇到的国家工作人员与非国家工作人员共同犯罪的类型及如何让处理的问题。

从一则案例看盗窃罪与职务侵占罪之区分

摘要:盗窃罪与职务侵占罪均属财产性犯罪,由于现实生活的复杂性以及刑法解释的抽象性等诸多因素导致二者在司法实务中定性存在模糊之处,正确区分盗窃罪与职务侵占罪对于司法实践具有重大的现实意义。

本文从一则真实的案例分析入手,对盗窃罪与职务侵占罪的辨析提出笔者的拙见,以期裨益于刑法理论以及司法实践。

关键词:盗窃罪;职务侵占罪;区分;竞合

一、案情简介及定性之分歧

案情摘要:行为人张某系深圳某汽车运输公司的货运司机,专门负责该公司深圳至广州间的货物运输。

2012年10月至2013年6月期间,张某在运输货物途中多次将其驾驶车辆油箱中的部分柴油以低于市场的价格出售给他人,共获利4000余元,其累计出售的柴油按照市场价格计算约为6000元,后被公司发现并报警。

公安机关以张某涉嫌盗窃罪对其予以逮捕,并移送检察机关审查起诉。

此为不久前笔者同学所讲述的真实案例,但大家对于该案的定性各执己见,无法达成共识。

有的同学认为张某构成职务侵占罪,理由是张某作为货车司机,其利用驾驶车辆的职务之便而将公司所有的车用柴油非法出售给他人,属于利用职务之便将公司财物非法据为己有的行为,理应构成职务侵占罪。

另有同学认为张某构成盗窃罪,理由是张某虽然具有驾驶汽车的职务,但其在非法出售车用柴油给他人的行为中并没有利用职务之便,而是一种秘密窃取公司财

物的行为,理应构成盗窃罪。

二、盗窃罪与职务侵占罪之区分

在对本案进行定性之前,有必要明确盗窃罪与职务侵占罪的概念并对二者进行正确区分。

所谓盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取他人所占有的数额较大的财物,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃的行为。

盗窃罪的本质在于将财物由他人占有转变为自己非法所有。

而职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利将本单位财物非法据为己有,数额较大的行为。

职务侵占罪的实质在于将财物由自己合法占有转变为非法所有,行为人实施职务侵占行为之前,财物是属于其合法占有之下。

二者的区别主要为以下几个方面:

第一,犯罪主体不同。

盗窃罪的主体为一般主体,即年满16周岁,具有刑事责任能力的人均可成为本罪的主体。

而职务侵占罪的主体是特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员,不仅包括已经签订劳动合同的工作人员,也包括尚未签订劳动合同,但已形成事实劳动关系的工作人员。

第二,犯罪客体及对象不同。

盗窃罪所侵犯的客体是公私财产所有权,犯罪对象为他人所占有的财物,既包括有形财产,也包括电力、上网账号等无形财产,但仅限于动产,而不包括不动产。

而职务侵占罪所侵犯的客体为公司、企业或者其他单位的财产所有权以及单位与行为人之间的信赖利益,犯罪对象为公司、企业以及其他单位的财产,不限于动产,不动产也可以成为本罪的犯罪对象。

第三,犯罪的客观方面不同。

盗窃罪的客观方面表现为秘密窃取公私财物、多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃的行为,其中第一种行为方式要求达到数额较大才能成立盗窃罪,根据相关司法解释,是指数额达到500元-2000元以上,而其他行为方式均没有数额要求,原则上只要实施即构成盗窃罪。

职务侵占罪的客观方面表现为利用职务上的便利采取侵吞、窃取、骗取等行为方式将本单位财物非法据为己有,数额较大的行为。

根据相关司法解释,这里的数额较大是指达到5000元-1万元以上。

实际上,盗窃罪与职务侵占罪均属秘密窃取财物的行为,当公司、企业以及其他单位的工作人员将本单位财物非法据为己有时,对行为性质认定的关键就在于行为人是否“利用了职务上的便利”,若利用了职务上的便利,则构成职务侵占罪,反之则构成盗窃罪,司法实务中定性的难点就在于此。

上文所述案例即属于这种情况,定性的关键就在于张某在出售车用柴油的过程中是否“利用了职务上的便利”。

所谓“利用职务上的便利”,是指“行为人利用自己在单位所具有的一定职务,并因这种职务所产生的便利条件,即主管、管理、经营、经手单位财务的便利条件。

”而如果行为人只是单纯的利用熟悉本单位的工作环境等便利条件而将本单位财物非法据为己有的,则不属于“利用职务上的便利”。

对于是否“利用职务上的便利”的判断,主要依据以下几点:首先,行为人主体是否适格,是否为本单位工作人员,即使没有签订书面劳动合同,但具有事实劳

动关系亦可认定为本单位工作人员。

其次,行为人是否基于合法根据而占有本单位的财物。

占有是指行为人对财物事实上的支配,属于一种客观事实状态。

这里占有的判断不仅仅应当依据单位明确的意思表示,还应当依据一般的社会观念来判断行为人是否合法占有本单位财物。

例如,一般认为,货运司机对于车辆以及车上所载货物属于合法占有。

最后,行为人对于其合法占有的本单位财物是否具有保管、经手的职责,即行为人是否具有“职务”。

笔者认为,只要行为人基于正常的工作关系或者工作职责而使本单位财物置于其合法占有之下,一般就视为具有“职务”,即具有对本单位财物保管、经手的职责,而不要求行为人必须在本单位担任特定的职务,对于本单位财物具有直接的主管、管理职责,当然这属于更明显的具有“职务”。

实际上,这种“职务”可能来源于以下三种途径:“一是在本单位担任一定职务,利用主管、管理、经营、经手财物的权利及方便条件;二是在单位中从事劳务而合法保管、持有本单位的财产;三是受单位临时性委派或授权而合法持有、保管、使用本单位财产。

”当根据上述条件判断行为人具有“职务”时,而行为人又利用了这种职务上的便利条件将本单位财物非法据为己有的,即可认定为职务侵占罪。

三、笔者对案件的定性之分析

在上述案例中,行为人张某作为公司聘用的货运司机,公司基于双方之间的信赖关系而将汽车交给张某并让其为公司运输货物,张某是基于合法的劳动关系而将公司车辆置于自己合法占有之下。

根

据前文所述判断标准,张某此时就具有“职务”,在运输途中,其对于处于其合法占有之下的车辆以及车上所载货物负有保管、看护的义务,即张某对于其合法占有之下的公司车辆(包括车用柴油)应当承担保管、看护的职责。

张某利用自身职务上保管、看护公司车辆(包括车用柴油)的便利条件而将车用柴油非法出售给他人的行为,完全符合职务侵占罪的成立要件,理应构成职务侵占罪。

但是,根据深圳地区职务侵占罪的立案标准,只有犯罪数额达到1万元以上的才涉嫌构成职务侵占罪。

而张某非法出售车用柴油的价值仅为6000元,达不到深圳地区职务侵占罪的立案标准,也就无法构成职务侵占罪。

但是,笔者其实倾向于认为当公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利将本单位财物非法据为

己有的行为,属于职务侵占罪与盗窃罪的竞合行为,其也完全符合盗窃罪的构成要件,此时,职务侵占罪与盗窃罪属于特殊条款与一般条款的关系。

在该案中,张某的犯罪数额虽然达不到职务侵占罪这个特殊条款的立案标准,但完全可以达到盗窃罪这一一般条款的立案标准(深圳地区盗窃罪的立案标准为2000元),因此,对张某仍然可以盗窃罪追究刑事责任。

参考文献:

周道鸾,张军.《刑法罪名精释》(第三版)[m].北京:人民法院出版社,2007,第526页.

2黄晓平.盗窃罪与职务侵占罪辨析[j].中国检察官,2010,(01),第4页.。