《屈原列传》复习

- 格式:ppt

- 大小:451.50 KB

- 文档页数:62

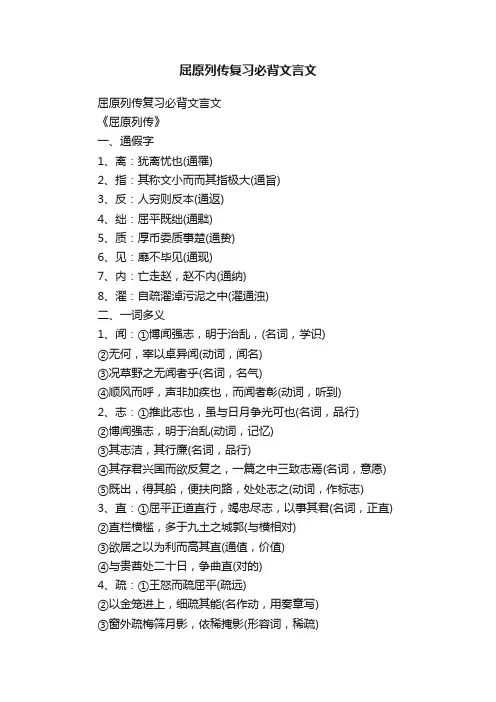

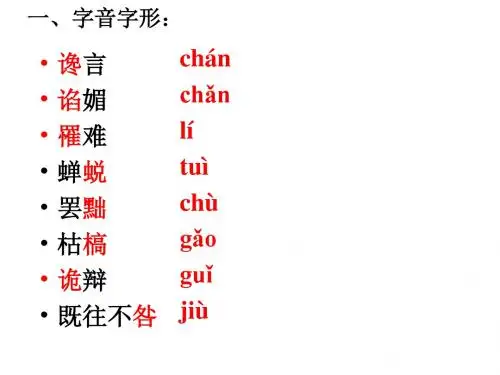

屈原列传复习必背文言文屈原列传复习必背文言文《屈原列传》一、通假字1、离:犹离忧也(通罹)2、指:其称文小而而其指极大(通旨)3、反:人穷则反本(通返)4、绌:屈平既绌(通黜)5、质:厚币委质事楚(通贽)6、见:靡不毕见(通现)7、内:亡走赵,赵不内(通纳)8、濯:自疏濯淖污泥之中(濯通浊)二、一词多义1、闻:①博闻强志,明于治乱,(名词,学识)②无何,宰以卓异闻(动词,闻名)③况草野之无闻者乎(名词,名气)④顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到)2、志:①推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行)②博闻强志,明于治乱(动词,记忆)③其志洁,其行廉(名词,品行)④其存君兴国而欲反复之,一篇之中三致志焉(名词,意愿)⑤既出,得其船,便扶向路,处处志之(动词,作标志)3、直:①屈平正道直行,竭忠尽志,以事其君(名词,正直)②直栏横槛,多于九土之城郭(与横相对)③欲居之以为利而高其直(通值,价值)④与贵酋处二十日,争曲直(对的)4、疏:①王怒而疏屈平(疏远)②以金笼进上,细疏其能(名作动,用奏章写)③窗外疏梅筛月影,依稀掩影(形容词,稀疏)④《谏太宗十思疏》(一种文体)三、词类活用1、入:入则与王图议国事(动作状,对内)2、出:出则接遇宾客(动作状,对外)3、谗:因谗之曰(形作动,讲坏话)4、听:屈平疾王听之不聪也(动作名,听取意见)5、邪曲:邪曲之害公也(形作名,邪恶的小人)方正:方正之不容也(形作名,端方正直的人)6、明:明道德之广崇(形作动,阐明)7、蝉:蝉蜕于浊秽(名作状,象蝉蜕壳那样)8、怒:楚使怒去(动作状,生气地)9、虎狼:秦,虎狼之国,不可信(名作状,象虎狼那样)10、祖:然皆祖屈原之从容辞令(名作动,继承)11、日:其后楚日以削(名作状,一天天地)四、古今异义的词1、颜色:古义:脸色,气色(颜色憔悴)今义:色彩2、形容:古义:形体,容颜(形容枯槁)今义:对事物进行描述3、从容:古义:言语举动适度得体(然皆祖屈原之从容辞令) 今义:不慌不忙,镇定自若4、反复:古义:反,覆转;复,恢复今义:颠来倒去5、诡辩:古义:谎言,欺诈的.言论今义:无理狡辩五、句式归纳1、屈原者,名平,楚之同姓也。

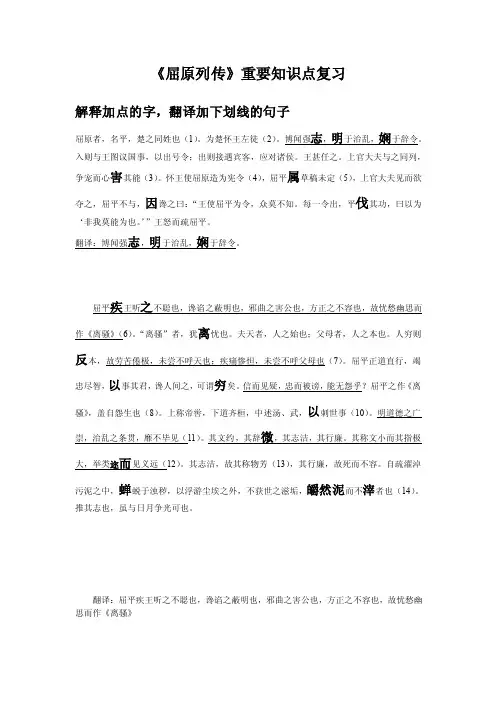

《屈原列传》重要知识点复习解释加点的字,翻译加下划线的句子屈原者,名平,楚之同姓也(1)。

为楚怀王左徒(2)。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

上官大夫与之同列,争宠而心害其能(3)。

怀王使屈原造为宪令(4),屈平属草稿未定(5),上官大夫见而欲夺之,屈平不与,因谗之曰:“王使屈平为令,众莫不知。

每一令出,平伐其功,曰以为‘非我莫能为也。

’”王怒而疏屈平。

翻译:博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》(6)。

“离骚”者,犹离忧也。

夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,故劳苦倦极,未尝不呼天也;疾痛惨怛,未尝不呼父母也(7)。

屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣。

信而见疑,忠而被谤,能无怨乎?屈平之作《离骚》,盖自怨生也(8)。

上称帝喾,下道齐桓,中述汤、武,以刺世事(10)。

明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见(11)。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远(12)。

其志洁,故其称物芳(13),其行廉,故死而不容。

自疏濯淖污泥之中,蝉蜕于浊秽,以浮游尘埃之外,不获世之滋垢,皭然泥而不滓者也(14)。

推其志也,虽与日月争光可也。

翻译:屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》信而见疑,忠而被谤,能无怨乎明道德之广崇,治乱之条贯,靡不毕见(11)。

其文约,其辞微,其志洁,其行廉。

其称文小而其指极大,举类迩而见义远屈原既绌(15)。

其后秦欲伐齐,齐与楚从亲,惠王患之(16)。

乃令张仪详去秦,厚币委质事楚(17),曰:“秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商、於之地六百里(18)。

”楚怀王贪而信张仪,遂绝齐,使使如秦受地。

张仪诈之曰:“仪与王约六里,不闻六百里。

”楚使怒去,归告怀王。

《屈原列传》文言文复习讲义一、主人公——屈原。

屈原(前340——前278年),名平,字原,战国时期我国第一个伟大的浪漫主义诗人,开创楚辞体诗歌新样式,世界四大文化名人之一,代表作为抒情长诗《离骚》。

主要作品有《天问》、《九歌》、九章》等。

汉代刘向把它们合编成《楚辞》。

屈原有才干,有远见,对楚国忠心耿耿,却一被楚怀王疏斥,再被顷襄王流放,直到怀石沉汨罗而死。

二、官职【左徒】战国时楚国的官名,与后世左右拾遗相当。

主要职责是规谏皇帝、举荐人《屈原列传》:“屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

”【大夫】各个朝代所指的内容不尽相同,有时可指中央机关的要职,如御史大夫、谏议大夫等。

《屈原列传》屈原担任的是掌管王族昭、屈、景三姓事务的长官。

三、文言现象(一)通假字1.犹离忧也(通“罹”,遭受)2.其称文小而而其指极大(通“旨”)3.人穷则反本(通“返”,返回 ||人困窘没有出路,就会追念根本。

)4.靡不毕见(通“现”,显现 ||无不透彻明白。

)5.自疏濯淖污泥之中(通“浊”,污浊 ||自动地远离污浊。

)6.屈原既绌(通“黜”,被罢免官职)7.齐与楚从亲(通“纵”,合纵 ||联合抗秦)8.乃令张仪详去秦(通“佯”,假装)9.厚币委质事楚(通“贽”,见面礼 ||拿着丰厚的礼物进献给楚国。

委,呈现)10.亡走赵,赵不内(通“纳”,接纳 || 亡走,逃跑)(二)一词多义1.闻:(1)博闻强志,明于治乱。

(名词,学识 ||知识广博,长于记忆,明晓国家治乱(的道理))(2)无何,宰以卓异闻(动词,闻名 ||不久,县官也以才能卓越而闻名了。

宰,泛指地方官吏。

)(3)况草野之无闻者乎(名词,名气 ||何况乡间没有名气的人呢?草野,乡野,民间。

与“朝廷”相对。

)(4)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(动词,听到)2.志:(1)推此志也,虽与日月争光可也(名词,品行)(2)博闻强志,明于治乱(动词,记忆)(3)其志洁,其行廉(名词,品行)(4)一篇之中三致志焉(名词,意愿 ||在一篇诗词中再三流露这种意愿。

屈原列传复习题屈原是中国古代伟大的诗人和政治家,他的一生经历了许多曲折和辛酸。

他的名字至今仍在中国文化中被广泛传颂,他的作品《离骚》更是被誉为中国古代文学的瑰宝之一。

下面是一些关于屈原的复习题,帮助大家回顾和了解他的生平和作品。

1. 屈原是哪个时期的人物?屈原生活在中国战国时期,大约公元前340年到公元前278年之间。

2. 屈原的家庭背景如何?屈原来自楚国贵族家庭,他的父亲是楚国的重要官员。

由于家庭的地位和背景,他接受了良好的教育,学习了许多经典文化和政治知识。

3. 屈原为什么离开楚国?屈原曾经在楚国担任过重要的政治职位,但由于他的政治主张与楚国的统治者不合,他被贬谪到了边远地区。

4. 屈原的作品有哪些?屈原的代表作品有《离骚》、《天问》、《九歌》等。

这些作品以其华丽的辞藻、深刻的思想和独特的艺术风格而闻名。

5. 《离骚》是屈原的哪一篇作品?《离骚》是屈原最重要的作品之一,也是他最著名的作品之一。

这篇诗以自述的方式,表达了屈原对楚国政治腐败和自身遭遇的不满和痛苦。

6. 屈原的离世原因是什么?据传,屈原在流放期间感到极度的孤独和失望,最终选择了投江自尽。

这一事件被视为中国文学史上的一个重要转折点,也给后人留下了许多思考和解读的余地。

7. 屈原的作品对后世有什么影响?屈原的作品对中国古代文学产生了深远的影响。

他的辞章技巧和表达方式被后来的许多文学家所借鉴和模仿。

此外,他的作品也被广泛用于教育和研究,并成为了中国文化的重要组成部分。

8. 屈原的形象在中国文化中有何地位?屈原被视为中国文化中的一个重要象征和代表。

他的形象经常出现在文艺作品、传统节日和文化活动中。

他的故事也被广泛传颂,成为了中国文化中的一个重要传统。

通过这些复习题,我们可以更加深入地了解屈原的生平和作品,进一步认识到他在中国文化史上的重要地位。

屈原的作品不仅仅是古代文学的瑰宝,更是我们了解中国古代历史和文化的一扇窗口。

通过学习和研究屈原,我们可以更好地理解和欣赏中国古代文化的博大精深。

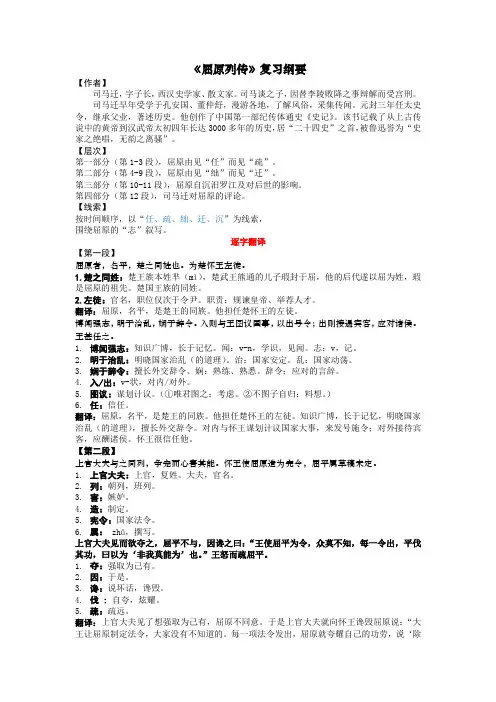

《屈原列传》复习纲要【作者】司马迁,字子长,西汉史学家、散文家。

司马谈之子,因替李陵败降之事辩解而受宫刑。

司马迁早年受学于孔安国、董仲舒,漫游各地,了解风俗,采集传闻。

元封三年任太史令,继承父业,著述历史。

他创作了中国第一部纪传体通史《史记》。

该书记载了从上古传说中的黄帝到汉武帝太初四年长达3000多年的历史,居“二十四史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

【层次】第一部分(第1-3段),屈原由见“任”而见“疏”。

第二部分(第4-9段),屈原由见“绌”而见“迁”。

第三部分(第10-11段),屈原自沉汨罗江及对后世的影响。

第四部分(第12段),司马迁对屈原的评论。

【线索】按时间顺序,以“任、疏、绌、迁、沉”为线索,围绕屈原的“志”叙写。

逐字翻译【第一段】屈原者,名平,楚之同姓也。

为楚怀王左徒。

1.楚之同姓:楚王族本姓芈(mǐ),楚武王熊通的儿子瑕封于屈,他的后代遂以屈为姓,瑕是屈原的祖先。

楚国王族的同姓。

2.左徒:官名,职位仅次于令尹。

职责:规谏皇帝、举荐人才。

翻译:屈原,名平,是楚王的同族。

他担任楚怀王的左徒。

博闻强志,明于治乱,娴于辞令。

入则与王图议国事,以出号令;出则接遇宾客,应对诸侯。

王甚任之。

1.博闻强志:知识广博,长于记忆。

闻:v-n,学识,见闻。

志:v,记。

2.明于治乱:明晓国家治乱(的道理)。

治:国家安定。

乱:国家动荡。

3.娴于辞令:擅长外交辞令。

娴:熟练、熟悉。

辞令:应对的言辞。

4.入/出:v-状,对内/对外。

5.图议:谋划计议。

(①唯君图之:考虑。

②不图子自归:料想。

)6.任:信任。

翻译:屈原,名平,是楚王的同族。

他担任楚怀王的左徒。

知识广博,长于记忆,明晓国家治乱(的道理),擅长外交辞令。

对内与怀王谋划计议国家大事,来发号施令;对外接待宾客,应酬诸侯。

怀王很信任他。

【第二段】上官大夫与之同列,争宠而心害其能。

怀王使屈原造为宪令,屈平属草稿未定。

1.上官大夫:上官,复姓。

屈原列传复习练习题一、选择题1. 屈原生活的时代是:A. 春秋时期B. 战国时期C. 秦朝D. 汉朝A. 齐B. 楚C. 燕D. 赵A. 《诗经》B. 《楚辞》C. 《离骚》D. 《九歌》4. 屈原在《离骚》中表达了哪种情感?A. 忠君爱国B. 愤世嫉俗C. 怀才不遇D. 爱情至上5. 屈原投江自尽的原因是:A. 国家灭亡B. 亲人去世C. 朋友背叛D. 政治失意二、填空题1. 屈原是我国古代著名的__________家、__________家。

2. 屈原的出生地在今天的__________省。

3. 屈原的主要作品有《__________》、《__________》、《__________》等。

4. 屈原在《离骚》中通过__________、__________等手法,表达了内心的忧愁和愤懑。

5. 屈原投江自尽的时间是__________(农历)。

三、简答题1. 简述屈原的政治抱负。

2. 请列举屈原作品中的三个神话人物。

3. 简述屈原对后世文学的影响。

4. 请谈谈你对屈原爱国情怀的理解。

5. 请简述端午节与屈原的关系。

四、阅读理解题帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降。

皇览揆余初度兮,肇锡余以嘉名:名余曰正则兮,字余曰灵均。

1. 请解释“朕皇考曰伯庸”中的“皇考”。

2. “摄提贞于孟陬兮,惟庚寅吾以降”中的“摄提”指的是什么?3. 请分析选段中屈原对自己名字的寓意。

4. 这段文字体现了屈原怎样的家国情怀?5. 请谈谈你对这段文字的理解。

五、名词解释题1. 楚辞2. 骚体3. 屈赋4. 汨罗江5. 屈原祠六、判断题1. 屈原是楚国的公子,出身贵族。

()2. 屈原的作品《天问》主要探讨了宇宙和人生的哲学问题。

()3. 屈原在《九歌》中描绘了大量的民间祭祀活动。

()4. 屈原的政治主张得到了楚怀王的充分信任和支持。

()5. 屈原投江自尽后,他的作品在楚国迅速传播开来。

()七、连线题1. 《离骚》 A. 祭祀乐歌2. 《天问》 B. 抒发政治抱负和忧国忧民之情3. 《九歌》 C. 探讨宇宙和人生问题4. 《渔父》 D. 描述与渔父的对话八、翻译题1. 长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

《屈原列传》复习学案教案教学设计共3篇《屈原列传》复习学案教案教学设计1在中国传统文化中,有许多著名的文学作品和历史传说,其中《屈原列传》是一个非常有名的作品,也是国学中不可或缺的一部分。

在教育教学中,为了让学生深刻理解这部作品的深刻内涵,需要特别设计复习学案以及教学计划。

学生应该首先通过阅读背景资料来更好地了解《屈原列传》的起源和作者背景,以及描写的是什么时代的历史背景,都包含哪些文化元素等等。

接下来,学生需要逐字逐句地阅读文本,并学习其中涉及的经典诗句和古文互文。

学生可以分组合作,进行分段朗读,提高朗读口语和语音表达能力。

同时,学生也应该掌握主要角色的性格和情感、故事情节的发展和转折、以及屈原和节令文化之间的关系等等。

除了阅读和个人理解外,还应该设置多种互动学习方式,提高学生的学习兴趣和深度。

例如,设计学生小组讨论、辩论活动等等,让他们思考《屈原列传》探讨的主题,例如人性、伦理、政治和历史等等。

学生也可以通过节令文化体验、诗歌创作等形式,深刻了解文化内涵和价值观念。

在教学设计中,教师应该采用一些生动的案例和实例来进行引导,将学生的思维引向其中蕴含的思想深度和具体意义。

在学习过程中,教师应该注重学生的思维和情感交流,理解他们的思考过程和表达方式。

教师也应该引导学生正确的学习方法,如科学的朗读技巧、文本分析、思维借鉴,观点表达等。

而在考试前,则应该采取多样化的考试形式,例如分析原文、短文写作等,提高学生的考试成绩和语文素养。

总之,《屈原列传》是一部非常有价值的古代文学作品,其中蕴含着历史文化和人类智慧,可以在教育教学中发挥重要的作用。

针对学生的实际情况进行有针对性的教学设计,可以提高学习效果,也可以帮助学生更好地掌握中国传统文化和人文精神,增强文化自信心和民族自豪感综上所述,对于《屈原列传》这一古代文学经典作品,我们应该从多方面进行教学设计,使学生能够理解其深刻的思想内涵和文化价值,同时也能够提高语文素养和阅读能力。

《屈原列传》复习学案一、解释一词多义(实词)1. 属(1)屈平属草稿未定(2)骑能属者百余人(3)乃以秦王属吏(《高祖本纪》)(4)徒属皆曰:“敬受命”。

(《陈涉世家》)(5)十三学得琵琶成,名属教坊第一部(《琵琶行》)(6)神情与苏、黄不属(《核舟记》)2. 与(1)屈平不与(2)与嬴而不助五国也(3)信与张耳以兵数万(《淮阴侯列传》(4)坚营勿与战(《淮阴侯列传》)3. 伐(1)平伐其功(2)自矜功伐《项羽本纪》/此五霸之伐也(《魏公子列传》)(4)其后秦欲伐齐(5)口诛笔伐4. 疾(1)臣少多疾病(《陈情表》)(2)屈平疾王听之不聪也(《屈原列传》)(3)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰(《劝学》)(4)其疾病而死(《五人墓碑记》)7. 、间(1)遂于外人间隔(《桃花源记》)(2)屈平正道直行,竭忠尽智,以事其君,谗人间之,可谓穷矣(《屈原列传》)(3)从郦山下,道芷阳间行(《鸿门宴》)(4)间至赵矣(《廉蔺列传》)8. 见(1)私见张良,具告以事(《鸿门宴》)(2)信而见疑,忠而被谤表被动(《屈原列传》)9. 绝(1)则请立太子为王,以绝秦望(《廉颇蔺相如列传》)(2)率妻子邑人来此绝境(3)假舟楫者,非能水也,而绝江河(《劝学》)(4)楚诚能绝齐,秦愿献商於之地六百里(《屈原列传》)10类(1)何竟日默默在此,大类女郎也(《项脊轩志》)(2)其称文小而其指极大,举类迩而见义远(《屈原列传》)11. 迁(1)顷襄王怒而迁之(《屈原列传》)(2)时北兵以追修门外,战、守、迁皆不及迁(《指南录后序》)(3)齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?(《六国论》)(4)余左迁江州郡司马(《琵琶行》)12. 劝(1)且举世而誉之而不加劝(《逍遥游》)(2)怀王稚子子兰劝王行(《屈原列传》)13.微(1)其文约,其辞微,其志洁,其行廉(《屈原列传》)(2)今臣亡国贱,至微至陋《陈情表》)14、靡(1)靡不毕见(2)望其旗靡——(《曹刿论战》)15、本(1)父母者,人之本也。