(完整版)文言文宾语前置的8种类型

- 格式:doc

- 大小:54.01 KB

- 文档页数:7

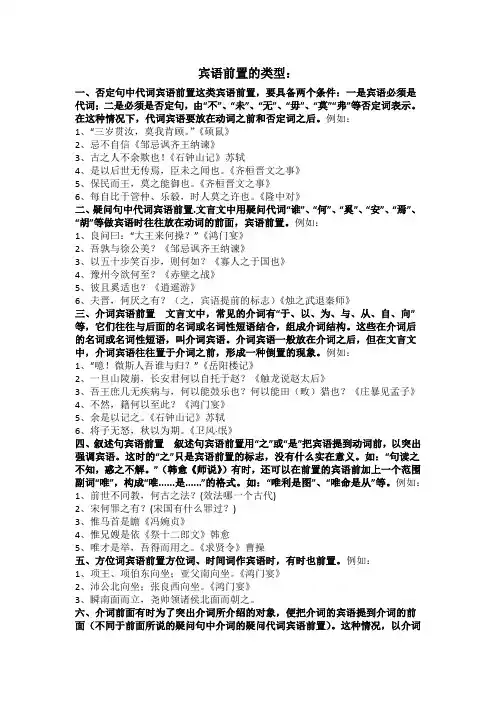

宾语前置的类型:一、否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“无”、“毋”、“莫”“弗”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:1、“三岁贯汝,莫我肯顾。

”《硕鼠》2、忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》3、古之人不余欺也!《石钟山记》苏轼4、是以后世无传焉,臣未之闻也。

《齐桓晋文之事》5、保民而王,莫之能御也。

《齐桓晋文之事》6、每自比于管仲、乐毅,时人莫之许也。

《隆中对》二、疑问句中代词宾语前置.文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”、“焉”、“胡”等做宾语时往往放在动词的前面,宾语前置。

例如:1、良问曰:“大王来何操?”《鸿门宴》2、吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》3、以五十步笑百步,则何如?《寡人之于国也》4、豫州今欲何至?《赤壁之战》5、彼且奚适也?《逍遥游》6、夫晋,何厌之有?(之,宾语提前的标志)《烛之武退秦师》三、介词宾语前置文言文中,常见的介词有“于、以、为、与、从、自、向”等,它们往往与后面的名词或名词性短语结合,组成介词结构。

这些在介词后的名词或名词性短语,叫介词宾语。

介词宾语一般放在介词之后,但在文言文中,介词宾语往往置于介词之前,形成一种倒置的现象。

例如:1、“噫!微斯人吾谁与归?”《岳阳楼记》2、一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?《触龙说赵太后》3、吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?何以能田(畋)猎也?《庄暴见孟子》4、不然,籍何以至此?《鸿门宴》5、余是以记之。

《石钟山记》苏轼6、将子无怒,秋以为期。

《卫风·氓》四、叙述句宾语前置叙述句宾语前置用“之”或“是”把宾语提到动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

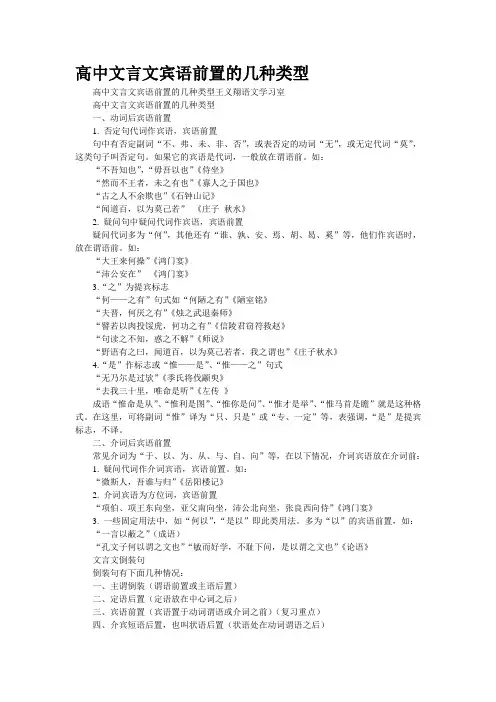

高中文言文宾语前置的几种类型高中文言文宾语前置的几种类型王义翔语文学习室高中文言文宾语前置的几种类型一、动词后宾语前置1. 否定句代词作宾语,宾语前置句中有否定副词“不、弗、未、非、否”,或表否定的动词“无”,或无定代词“莫”,这类句子叫否定句。

如果它的宾语是代词,一般放在谓语前。

如:“不吾知也”,“毋吾以也”《侍坐》“然而不王者,未之有也”《寡人之于国也》“古之人不余欺也”《石钟山记》“闻道百,以为莫己若”《庄子秋水》2. 疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置疑问代词多为“何”,其他还有“谁、孰、安、焉、胡、曷、奚”等,他们作宾语时,放在谓语前。

如:“大王来何操”《鸿门宴》“沛公安在”《鸿门宴》3.“之”为提宾标志“何——之有”句式如“何陋之有”《陋室铭》“夫晋,何厌之有”《烛之武退秦师》“譬若以肉投馁虎,何功之有”《信陵君窃符救赵》“句读之不知,惑之不解”《师说》“野语有之曰,闻道百,以为莫己若者,我之谓也”《庄子秋水》4.“是”作标志或“惟——是”、“惟——之”句式“无乃尔是过欤”《季氏将伐颛臾》“去我三十里,唯命是听”《左传》成语“惟命是从”、“惟利是图”、“惟你是问”、“惟才是举”、“惟马首是瞻”就是这种格式。

在这里,可将副词“惟”译为“只、只是”或“专、一定”等,表强调,“是”是提宾标志,不译。

二、介词后宾语前置常见介词为“于、以、为、从、与、自、向”等,在以下情况,介词宾语放在介词前:1. 疑问代词作介词宾语,宾语前置。

如:“微斯人,吾谁与归”《岳阳楼记》2. 介词宾语为方位词,宾语前置“项伯、项王东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”《鸿门宴》3. 一些固定用法中,如“何以”,“是以”即此类用法。

多为“以”的宾语前置,如:“一言以蔽之”(成语)“孔文子何以谓之文也”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也”《论语》文言文倒装句倒装句有下面几种情况:一、主谓倒装(谓语前置或主语后置)二、定语后置(定语放在中心词之后)三、宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前)(复习重点)四、介宾短语后置,也叫状语后置(状语处在动词谓语之后)古汉语中,谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

文言文中宾语前置句类型详解在古代汉语中,一些宾语经常放在动词(或介词)前面,这种现象语法上称之为“宾语前置”。

宾语前置通常有以下几种情况:一、否定句中代词作宾语,宾语一般要前置。

但要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是句子必须是否定句,由“不、毋、莫”等否定词表示。

例如:①秦人不暇自哀。

(《过秦论》)“自哀”应理解为“哀自(哀叹自己)”。

②闻道百,以为莫己若。

(《秋水》)“莫己若”应理解为“莫若己”。

二、疑问句中如果宾语是疑问代词,宾语一般要前置。

例如:①大王来何操?(《鸿门宴》)“何操”应理解为“操何(拿什么)”。

②长安君何以自托于赵?(《触龙说赵太后》)“何以”应理解为“以何”。

三、用“之”、“是”作标志的宾语前置。

例如:①夫晋,何罪之有?(《烛之武退秦师》)“何罪之有”应理解为“有何罪”。

②句读之不知,惑之不解(《师说》)全句应理解为“不解句读,不解惑” 。

四、陈述句中为了强调宾语,通常介词(以、与等)宾语前置。

例如:①楚战士无不一以当十(《勾践灭吴》)“一以当十”应理解为“以一当十”。

②臆!微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)“谁与归”应理解为“与谁归”。

五、陈述句中中方位词、时间词作宾语时,宾语有时也需要前置。

例如:①亚父南向坐。

(《鸿门宴》“南向”应理解为“面向南”。

②东面而视,不见水端。

(《秋水》)“东面而视”应理解为“视东面”。

六、“相” 偏指动作行为的一方时通常要前置,放在动词的前面。

例如:①杂然相许。

(《愚公移山》)“相”代“他”(愚公),作“许”的宾语。

②好自相扶将。

(《孔雀东南飞》)“相”代“婆婆”,作“扶将”的宾语。

七、“见” 偏指动作行为的一方时通常要前置,放在动词的前面。

例如:①府吏见丁宁。

(《孔雀东南飞》)“见”代“刘兰芝”作“丁宁” 的宾语。

②慈父见背。

(《陈情表》)“见”代“李密”作“背”的宾语。

八、“自”字解释为“自己”时,通常要放在谓语动词的前面。

例如:①举贤以佐。

文言文宾语前置的8种类型一、押物前置类:押物前置类的意思是将押物放置在定语或作宾语前面,用以提高强调效果。

它通常应用于叙述史实或神话故事、神话传说中,以体现某种神圣著作中有关物品的象征意义。

例如《后汉书》中提到:“帝御,以车七乘,轻轩戎装,以五旗驰。

”其中“车”和“五旗”就是押物前置类。

物主前置类可以将物主名称前置用作宾语,而不是限定词后置,以此作为表达的重点。

例如:“后主谓部落将士曰:‘余乃西域女子,何故与丹青民聚居?’”其中“后主”就是指物主前置类。

三、先置类:先置类的意思是前置用作宾语的词语,其特点就是表面上使文章看起来有一定的开头效果,这种先置是为了表达强烈的感情色彩而使用的。

举例来说:“日渐助,亥时,未老先衰者于衡山之巅”,其中“日渐助”就是该句所使用的先置前置类。

押声前置类的意思是在宾语前面使用押声词。

它的特征就是它的押声词位于宾语前面,以表达词义之间的呼应,而将宾语作为一种强调。

举例来说:“沉冤有报,雪耻于舆”。

其中“沉冤有报”就是该句中所使用的押声前置类。

五、宾语呼语前置类:宾语呼语前置类的意思是在宾语前使用呼语语气,这样做就可以表达出尊重和客气的语气。

举例来说:“唐使,君辞让尔归西”。

其中“唐使”就是该句中使用的勒语前置类。

复合宾语前置类的意思是将复合宾语放置在定语或作宾语前,以此强调它们之间的关系。

举例来说:“此夕何夕,见诸侯”。

在本句中,“此夕何夕”就是作宾语前置类。

指代前置类的意思是前置一个代词来指代宾语,而不是直接择格宾语,这也是用来表达更加强烈的语感。

举例来说:“每宵飞,娱诸行”,其中“每宵”就是使用的指代前置类。

修辞前置类的意思是将某个副词前置用作宾语,来表达主语的感情色彩。

例如:“希望恒固,苦辛辛苦,不惧死”。

其中“希望恒固”就是该句中所使用的修辞前置类。

举例说明古代汉语中常见的宾语前置句的几种形式古代汉语中宾语前置句是一种文体特征,也是经典文学中常见的表达形式。

宾语前置句是把宾语放到谓语之前,将谓语放到宾语之后,其文法结构是“宾语+谓语+主语”。

宾语前置句的形式有很多,下面我们就具体举例说明一下。

一、“宾语+动词+主语”:究天人之际,惟通神明。

二、“宾语+系动词+形容词+主语”:天上地下,定国安邦。

三、“宾语+名词+动词(系动词)+主语”:杨公归楚,利国安民。

四、“宾语+疑问词+动词+主语”:此何言世,异人易主。

五、“宾语+不定式 +主语”:义期迎新,待家绪恩。

宾语前置句不仅可以表达概念,还能表达情感和思想,从而更加准确地传达作者的意图。

在经典文学中,古人经常使用宾语前置句来更好地表达思想、抒情和象征意义,表达出更加鲜明的美感和深情,如“昭兑宝鉴,书雅量佩”等。

也因为宾语前置句功能多样,古代文歌中总能见到这种句式,如《巨阙经》中的“维天地定纲,历月昭昌范”,《诗经》的“惠此心之好事,臣奉命以识诗”等等,可以看出宾语前置句之精妙。

我们从这些实例中可以看到,古代汉语中常见的宾语前置句有“宾语+动词+主语”、“宾语+系动词+形容词+主语”、“宾语+名词+动词(系动词)+主语”、“宾语+疑问词+动词+主语”和“宾语+不定式 +主语”等几种形式。

宾语前置句通常多用于抒情文学性质的篇章当中,能够更好地表达作者淳厚的情感,表达出文章更加深刻丰富的美感和情趣。

宾语前置句之精妙,在古代文歌中却也是常见的,着实令人叹为观止。

高中文言文宾语前置句例句

高中文言文宾语前置句例句有8个,这8个例句如下:

1.唯余马首是瞻。

解释:意思是只看我马头的方向,决定进退。

这句话是宾语“马首”提前,以示强调。

2.何陋之有?

解释:意思是有什么简陋的呢?这是宾语“何陋”提前,以示强调。

3.何罪之有?

解释:意思是有什么罪呢?这是宾语“何罪”提前,以示强调。

4.何厌之有?

解释:意思是有什么满足的呢?这是宾语“何厌”提前,以示强调。

5.姜氏何厌之有?

解释:意思是姜氏有什么满足的呢?这是宾语“何厌”提前,以示强调。

6.君子于役,如之何勿思?

解释:意思是君子在位,怎么能不想念他呢?这是疑问代词“何”作动词“思”

的宾语,提前到动词前面了。

7.皮之不存,毛将焉附?

解释:意思是皮不存在了,毛要附在哪里呢?这是疑问代词“焉”作动词“附”

的宾语,提前到动词前面了。

8.敢问何谓也?

解释:意思是请问您说的什么意思呢?这是疑问代词“何”作动词“谓”的宾语,提前到动词前面了。

1/ 1。

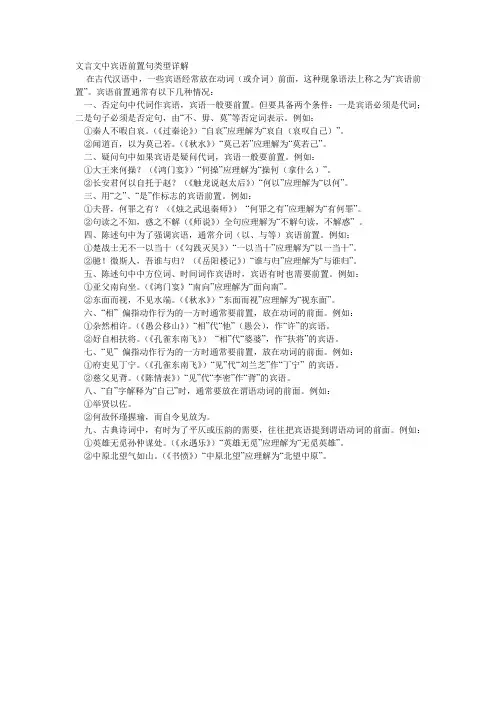

文言文宾语前置类型在文言文中,宾语前置是一种常见的语法现象,指的是将本应在动词后面的宾语放在动词前面。

以下是常见的几种宾语前置类型:动词宾语前置在文言文中,动词宾语前置的情况比较常见。

例如:“吾谁欺?”(我欺骗谁了?)其中,“谁”是宾语,被放在了动词“欺”的前面。

介词宾语前置介词是用来引出动作对象的词语,在文言文中,介词宾语前置的情况也很常见。

例如:“以铜为鉴,可正衣冠。

”(用铜做镜子,可以端正衣服和帽子。

)其中,“衣冠”是介词“以”的宾语,被放在了介词前面。

否定句中代词宾语前置在否定句中,代词作为宾语时,通常会前置。

例如:“时不我与。

”(时间不等待我。

)其中,“我”是代词宾语,被放在了动词“与”的前面。

用“之”或“是”把宾语提到动词前在一些情况下,可以用“之”或“是”把宾语提到动词前面。

例如:“唯利是图。

”(只图利益。

)其中,“利”是宾语,被用“是”提到了动词“图”的前面。

介词“以”的宾语前置在介词“以”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“何以战?”(用什么来作战?)其中,“何”是介词“以”的宾语,被放在了介词前面。

介词“于”的宾语前置在介词“于”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“夫鲁小于晋。

”(鲁国比晋国小。

)其中,“晋”是介词“于”的宾语,被放在了介词前面。

介词“与”的宾语前置在介词“与”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“孰与君少长?”(谁和你年纪大小比较?)其中,“君”是介词“与”的宾语,被放在了介词前面。

介词“自”的宾语前置在介词“自”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“何后自?”(从哪里自己来?)其中,“自”是介词的宾语,被放在了介词前面。

介词“从”的宾语前置在介词“从”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“从何处来?”(从哪里来?)其中,“处”是介词“从”的宾语,被放在了介词前面。

动词“相”的宾语前置在动词“相”的前面,有时会将宾语前置。

例如:“相看两不厌。

”(互相看都不厌烦。

)其中,“两”是动词“相”的宾语,被放在了动词前面。

文言文宾语前置类型动词可以带宾语,介词也可以带宾语,在文言文中,宾语前置是有条件的。

一、动词宾语前置文言文中动词宾语前置,大致有以下四种种情况:(一)否定句中,代词作宾语。

否定句中动词的宾语如果是代词,这个代词宾语一般要放在动词的前面,这是古汉语特有的用法。

1、动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词的否定句。

在这种否定句里,动词的宾语如果是代词,一般放在动词的前面2、古之人不余欺也。

(《石钟山记》)译文:“古时候的人没有欺骗我呀。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“余”,放在动词“欺”的前面。

翻译的时候应该按现代汉语的顺序,即“古之人不欺余也”。

忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)译文:“邹忌不相信自己(比他漂亮)。

”这是个否定句。

动词前面有否定副词“不”,代词宾语“自”,放在动词“信”的前面。

翻译时应该按现代汉语的顺序,即“忌不信自”。

3、以否定性无定代词作主语的否定句。

在这类否定句中,动词的宾语如果是代词一般也要放在动词的前面。

三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。

宾语“我”也是代词,现代汉语“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

(二)疑问句中,代词作宾语,放在动词谓语前。

在古代汉语里,使用频率大的疑问代词是“何”字,其他的还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语前面。

①良问曰:“大王来何操?”(〈鸿门宴〉)译文:“张良问道:‘大王来时带什么了吗?’”这是疑问句,“何”是疑问代词,它充当动词“操”的宾语,前置到“操”的前面。

按现代汉语的顺序,应是“大王来操何?”②沛公安在?(〈鸿门宴〉)译文:“沛公在哪里?”这是疑问句,“哪里:是疑问代词,它是动词在“的”宾语,前置到“操“的前面。

按现代汉语的顺序,应是“沛公在安?”(三)用“之”把宾语提到动词前,以加重语气。

这种现象古汉语并不多见。

如:句读之不知,惑之不解。

谈谈古代汉语宾语前置有哪几种情况?并举例。

(一)、宾语前置(可以这样理前面的词受后面的词支配)具体如下:1、否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示.在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后.例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾.”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”.忌不自信《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉然而不王者,未之有也. 《寡人之于国也》〈孟子〉句读之不知,惑之不解,或师焉,或不(否)焉.(之,宾语提前的标志) 《师说》古之人不余欺也! 《石钟山记》苏轼不吾知其亦已兮,苟(只要)余情其信芳(美好). 《离骚》屈原东望愁泣,若不自胜. 《柳毅传》李朝威见大王爱女牧羊于野,所(代词,“之人”)不忍视. 《柳毅传》李朝威是以后世无传焉,臣未之闻也. 《齐桓晋文之事》〈孟子〉保民而王,莫之能御也. 《齐桓晋文之事》〈孟子〉而良人未之知也. 《齐人有一妻一妾》〈孟子〉2、疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面.例如:《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”吾孰与徐公美?《邹忌讽齐王纳谏》〈战国策〉以五十步笑百步,则何如? 《寡人之于国也》〈孟子〉彼且奚适也? 《逍遥游》〈庄子〉彼且恶(何)乎待哉? 《逍遥游》〈庄子〉沛公安在? 《鸿门宴》〈史记〉夫晋,何厌之有?(之,宾语提前的标志) 《烛之武退秦师》〈左传〉吾实为之,其又何尤(怨)? 《祭十二郎文》韩愈洞庭君安在哉? 《柳毅传》李朝威无情郎安在? 《柳毅传》李朝威3、介词宾语提前:在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语.在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象.例如:《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”.一旦山陵崩,长安君何以自托于赵? 《触龙说赵太后》〈战国策〉不为者与不能者之形(情形),何以异? 《齐桓晋文之事》〈孟子〉吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?何以能田(畋)猎也? 《庄暴见孟子》〈孟子〉不然,籍何以至此? 《鸿门宴》〈史记〉余是以记之. 《石钟山记》苏轼将子无怒,秋以为期. 《卫风•氓》〈诗经〉是以区区不能废远. 《陈情表》李密是以君子远庖厨也. 《齐桓晋文之事》〈孟子〉奚以知其然也? 《逍遥游》〈庄子〉4、特殊结构:用"之"、"是"将宾语提前.前世不同教,何古之法?(效法哪一个古代)宋何罪之有?(宋国有什么罪过?)惟命是听(成语)惟利是图(成语)惟马首是瞻《冯婉贞》惟兄嫂是依《祭十二郎文》韩愈惟你是问.5、普通宾语前置在一般性的宾语前置中,大家要注意语感.宾语前置总结文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置.这类句子,介词的宾语也是前置的.如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等).值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置.如:“余是以记之,以俟观人风者得焉.”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了.第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置.这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语.如:“时人莫之许也.”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也.”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语.这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义.如:“句读之不知,惑之不解.”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯.是.”的格式.如:“唯利是图”、“唯命是从”等.第四、介词宾语前置的情况除了第一种情况外,还有一种情况,就是方位词、时间词作宾语时,有时也前置;例如:“业文南向坐.”(《史记.项羽本记》)意思是“业文面向南坐.”(二)、定语后置:(后面的词可以修饰前面的词)具体如下:在古汉语中将定语移置在中心词之后的现象.定语后置一般有三种情况:1)、中心词+定语+者或中心词+之+定语+者楚人有涉江者.(《察今》)石之铿然有声者,所在皆是也.(《石钟山记》)大阉之乱,缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤? 《五人墓碑记》张溥遂率子孙荷担者三夫. 《愚公移山》〈列子〉2)、中心词+之+形容词(定语)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也.(《劝学》) 带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬.(《涉江》)四海之大,有几人欤?3)、中心词+数量词(定语)马之千里者,一食或尽粟一石.(《马说》)我持白璧一双,欲献项王;玉斗一双,欲与亚父.(《鸿门宴》)。

高中阶段的文言文中的宾语前置分类及分析一、否定句宾语前置在否定句中,有否定副词“不”、“毋(无)”、“未”、“弗”和否定性无定代词“莫”等修饰动词,且代词作宾语,这个代词宾语一般放在动词前。

如:(1)忌不自信(现代汉语语序应为“忌不信自”)(《邹忌讽齐王纳谏》)(2)毋吾以也(现代汉语语序应为“毋以吾也”)(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(3)未之有也(现代汉语语序应为“未有之也”)(《寡人之于国也》)(4)寂寥而莫我知也(现代汉语语序应为“寂寥而莫知我也”)(《愚溪诗序》)(5)以为莫己若者(现代汉语语序应为“以为莫若己者”)(《秋水》)现以( 1)( 2)( 3)为具体例子分析:(1)句为否定句,有否定词“不”,代词“自”作动词“信”的宾语,宾语前置。

句意是:邹忌不相信自己 <比徐公漂亮 >。

(2)句为否定句,有否定词“毋”,代词“吾”作动词“以”的宾语,宾语前置。

句意是:不用我。

(一说:“以”为介词,此句是省略句:你们不要因为我就不说了。

)(3)句为否定句,有否定词“未”,代词“之”作动词“有”的宾语,宾语前置。

句意是:从来就没有过这样的事情。

由上几例可知,辨别这类宾语前置句,一般看在否定句中有无否定词,并且代词是否作动词的宾语。

(注:古汉语中“否定句代词宾语”也有不前置的。

如《烛之武退秦师》中的“微夫人之力不及此”句,否定句中有否定词“不”,代词“此”作动词“及”的宾语,但代词“此”却没有位于动词“及”前。

句意是:假如没有那个人的力量,我是不会到这个地步的。

)二、疑问句宾语前置疑问句中有疑问代词“何”、“安”、“谁”、“执”、“胡”、“曷”、“焉”等作宾语时,这个宾语一般在动词的前面;如果充当介词的宾语时,这个宾语一般也放在介词的前面。

(一)疑问句动词的代词宾语前置(1)大王来何操? (现代汉语语序应为“大王来操何?”) (《鸿门宴》)(2)胡为乎遑遑欲何之?(现代汉语语序应为“胡为乎遑遑欲之何?”)(《归去来兮辞》)(3)则何以哉?(现代汉语语序应为“以何哉?”)(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)(4)何有于我哉?(现代汉语语序应为“于我何有哉”?)(《 <论语 >十则》)( 5)牛何之?(现代汉语语序应为“牛之何?”)(《齐桓晋文之事》)现以( 1)( 2)( 3)为具体例子分析:(1)句中有疑问代词“何”作动词“操”的宾语,宾语前置。

古汉语中宾语前置类型

古汉语中宾语前置类型比较多,其中常见的有以下几种:

1. 直接宾语前置。

即将宾语放在动词前面,表示句子的重点或强调宾语的作用。

例如:“既遣使往和,而复遣使来致书焉。

”(《论语·公冶长》)

2. 间接宾语前置。

即将间接宾语放在动词前面,表示句子的重点或强调间接宾语的作用。

例如:“卫灵公之母欲见,子车请之,曰,‘君子不重则不威,学则不固。

’”(《左传·庄公十一年》)

3. 地点状语前置。

即将表示地点的状语放在动词前面,表示句子的重点或强调地点的作用。

例如:“子路问曰:“‘子’与‘孟’何异?”孔子曰:“‘孟’必有我君,‘子’而无我君,焉亦异乎?””(《论语·子路》)

4. 时间状语前置。

即将表示时间的状语放在动词前面,表示句子的重点或强调时间的作用。

例如:“不戒以有盗,而民不失其所者,未之有也。

”(《荀子·儒效》)

5. 方式状语前置。

即将表示方式的状语放在动词前面,表示句子的重点或强调方式的作用。

例如:“庖丁为文惠君解牛,则文惠君曰:“予有羊肉,无以为乎?”庖丁曰:“君安知牛之所欲为?且牛之十有三,以吾观之,形神全美者尚少,何况於牛?””(《庄子·齐物论》)。

文言文宾语前置的几种类型一、动词后宾语前置1. 否定句代词作宾语,宾语前置句中有否定副词“不、弗、未、非、否”,或表否定的动词“无”,或无定代词“莫”,这类句子叫否定句。

如果它的宾语是代词,一般放在谓语前。

如:“不吾知也”,“毋吾以也”《侍坐》“然而不王者,未之有也”《寡人之于国也》“古之人不余欺也”《石钟山记》“闻道百,以为莫己若”《庄子秋水》2. 疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置疑问代词多为“何”,其他还有“谁、孰、安、焉、胡、曷、奚”等,他们作宾语时,放在谓语前。

如:“大王来何操”《鸿门宴》“沛公安在”《鸿门宴》3.“之”为提宾标志“何——之有”句式如“何陋之有”《陋室铭》“夫晋,何厌之有”《烛之武退秦师》“譬若以肉投馁虎,何功之有”《信陵君窃符救赵》“句读之不知,惑之不解”《师说》“野语有之曰,闻道百,以为莫己若者,我之谓也”《庄子秋水》4.“是”作标志或“惟——是”、“惟——之”句式“无乃尔是过欤”《季氏将伐颛臾》“去我三十里,唯命是听”《左传》成语“惟命是从”、“惟利是图”、“惟你是问”、“惟才是举”、“惟马首是瞻”就是这种格式。

在这里,可将副词“惟”译为“只、只是”或“专、一定”等,表强调,“是”是提宾标志,不译。

二、介词后宾语前置常见介词为“于、以、为、从、与、自、向”等,在以下情况,介词宾语放在介词前:1. 疑问代词作介词宾语,宾语前置。

如:“微斯人,吾谁与归”《岳阳楼记》2. 介词宾语为方位词,宾语前置“项伯、项王东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向侍”《鸿门宴》3. 一些固定用法中,如“何以”,“是以”即此类用法。

多为“以”的宾语前置,如:“一言以蔽之”(成语)“孔文子何以谓之文也”“敏而好学,不耻下问,是以谓之文也”《论语》。

一、疑问代词作宾语要前置在文言文中,疑问代词“谁”“何”“奚”“安”“焉"等做宾语时必须放在动词或介词的前边.例如:(1)彼且奚适(着重号为笔者所加,下同)也?(《逍遥游(节选)》)(2)一旦山陵崩,长安君何以自托于赵?(《触龙说赵太后》)(3)沛公安在?(《鸿门宴》)(4)且焉置土石?(《愚公移山》)“奚适”即“适奚" ——到哪里;“何以”就是“以何" ——凭什么,靠什么;“安在"就是“在安”——在哪里;“焉置"也就是“置焉”--放(运)到哪里。

值得注意的是,例句(4)中的“土石"也是“置”的宾语,但不是疑问代词,所以放在“置”的后边,翻译成现代汉语要做适当的调整—-把土石放(运)到哪里.疑问代词做宾语要前置的规则,在文言文中是非常严格的,几乎没有例外的情况。

二、否定句中代词作宾语要前置在文言文中,如果一个句子是否定句,而且又是代词作宾语,这时宾语往往要放在动词之前、否定词之后,构成宾语前置。

例如:(5)忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)(6)保民而王,莫之能御也。

(《齐桓晋文之事》)(7)良人未之知也。

(《齐人有一妻一妾》)例句(5)“忌不自信”不能理解为“邹忌没有自信心”,而应该看成“忌不信自",即“邹忌不相信自己(比城北徐公漂亮)”,代词宾语“自”前置了。

同样,例句(6)(7)分别应看成“莫能御之也”和“良人未知之也”,两个宾语“之”都前置了.由上面几个例子可以看出,否定句中代词宾语前置必须满足两个条件:第一,宾语必须是代词;第二,全句必须是否定句,即必须有否定副词“不、未、无”等或表示否定的无定代词“莫(没有谁)”。

两个条件中少了任何一个,宾语都不前置。

否定句中代词宾语前置的规则远没有疑问代词作宾语要前置的规则严格。

在我们学过的课文中就能找到否定句中代词宾语没有前置的例子,如:(8)虽与之俱学,弗若之也。

(《弈秋》)(9)不知我者,谓我何求? (《诗经·黍离》)另外,这种宾语前置的现象,还残存在现代汉语的某些成语中,如“时不我待"。

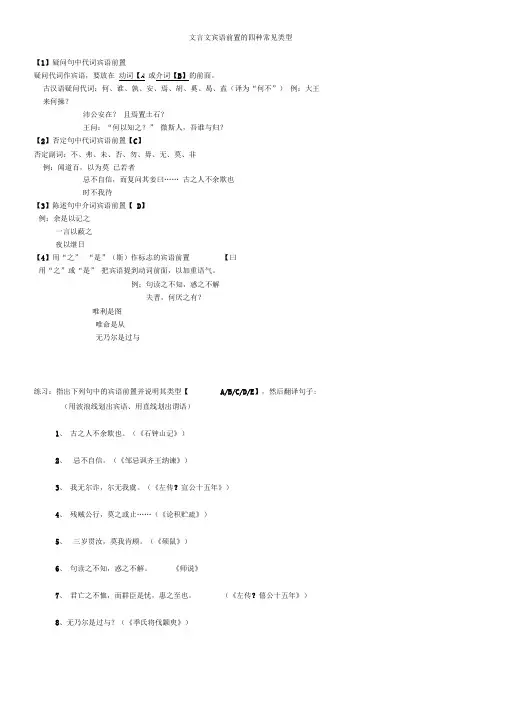

文言文宾语前置的四种常见类型【1】疑问句中代词宾语前置疑问代词作宾语,要放在动词【A】或介词【B】的前面。

古汉语疑问代词:何、谁、孰、安、焉、胡、奚、曷、盍(译为“何不”)例:大王来何操?沛公安在?且焉置土石?王问:“何以知之?”微斯人,吾谁与归?【2】否定句中代词宾语前置【C】否定副词:不、弗、未、否、勿、毋、无、莫、非例:闻道百,以为莫已若者忌不自信,而复问其妾曰……古之人不余欺也时不我待【3】陈述句中介词宾语前置【D】例:余是以记之一言以蔽之夜以继日【4】用“之”“是”(斯)作标志的宾语前置【E】用“之”或“是”把宾语提到动词前面,以加重语气。

例:句读之不知,惑之不解夫晋,何厌之有?唯利是图唯命是从无乃尔是过与练习:指出下列句中的宾语前置并说明其类型【A/B/C/D/E】,然后翻译句子:(用波浪线划出宾语、用直线划出谓语)1、古之人不余欺也。

(《石钟山记》)2、忌不自信。

(《邹忌讽齐王纳谏》)3、我无尔诈,尔无我虞。

(《左传•宣公十五年》)4、残贼公行,莫之或止……(《论积贮疏》)5、三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)6、句读之不知,惑之不解。

《师说》7、君亡之不恤,而群臣是忧,惠之至也。

(《左传•僖公十五年》)8、无乃尔是过与?(《季氏将伐颛臾》)9、唯利是图、惟命是从、惟你是问、唯才是举、惟马首是瞻、10、何不怀瑾握瑜,而自令见放为11、王问:“何以知之”?(《廉颇蔺相如列传》)12、微斯人,吾谁与归?(范仲淹《岳阳楼记》)13、君亡之不恤,而群臣是忧。

《左传》14、唇亡齿寒,其斯之谓与?《谷梁传》15、然而不王者,未之有也。

《孟子》16、桓公问管仲曰:“治国最奚患?”对曰:“最患社鼠矣。

”《韩非子》17、姜氏何厌之有?《左传》18、曰:“奚冠?”曰:“冠素。

”《孟子》19、臣实不才,又谁敢怨?《左传》20、以尧继尧,夫又何变之有?《荀子》21、曷未久居此围城之中而不去也?《战国策》22、谚曰:“谁为为之?熟令听之?”(司马迁《报任安书》)23、吾谁欺?欺天乎?《论语》24、岂不谷是为?先君之好是继。

《左传》(“不谷”是诸侯对自己的谦称)25、乔闻为国非不能事大字小之难,无礼以定其位之患。

《左传》答案:1、古时候的人没有欺骗我呀。

”2、邹忌不相信自己(比他漂亮)。

”3、“我无尔诈”,就是“我不诈尔”,“尔无我虞”就是“尔无虞我”。

译为:我不欺骗你,你不欺骗我。

4、译文:“祸害公然盛行,没有谁来制止它……”5、②三岁贯汝,莫我肯顾。

(《硕鼠》)这是否定句。

它的主语是“莫”“莫”是否定性无定代词。

宾语“我”也是代词,按古汉语语法规律,“我”要放在“顾”的前面。

6、译文:“不懂得断句,不明白疑难问题……”7、译文:“君王不忧虑自己流亡在外,却担心臣子们,真是仁惠到极点。

”8、恐怕该责备你吧?”9、像成语“唯利是图”,“惟命是从”,“惟你是问”“唯才是举”“惟马首是瞻”等等,就是这种格式,其中“惟”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而“是”是提宾的标志,不译。

10、何不怀瑾握瑜,而自令见放为11、王问:“何以知之”?(《廉颇蔺相如列传》)12、哈哈13、我们的国君(晋惠公)不参考答案:1、今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也!(《鸿门宴》)译:现在项庄拔剑起舞,他的目的时刻在想杀死沛公啊!2、秦王恐其破璧,乃辞谢。

(《廉颇蔺相如列传》)译:秦王恐怕他打破和氏璧,就婉言道歉。

3、即以其人之道,还治其人之身。

(朱熹《中庸十三章注》)译:就用那个人的办法,回过头来对付那个人。

4、三人行,必有我师:择其善者而从之,其不善者而改之。

(《论语·述而》)译:三个人同行,一定有我的老师:找出其中品德好的人向他学习,对照其中品德不好的人来改正我自己。

5、谚所谓“辅车相依,唇亡齿寒”者,其虞虢(guó)之谓也。

(《左传·僖公五年》)译:俗话说:“面颊贴着牙床,嘴唇没有了,门齿就要受冻。

”这或许说的是虞国与虢国的关系吧!(注:辅,面颊;车,牙床)6、圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?(《师说》)译:圣人成为圣人的原因,愚人成为愚人的原因,大概都是由于这一点吧?7、自今已往,吾其无意于人世矣。

(《祭十二郎文》)译:从今以后,我将没有什么意趣生活在这世间了。

8、呜呼!其信然邪?其梦邪?其传之非其真邪?(《祭十二郎文》)译:唉!这是真实的情况呢,是虚假的情况呢,还是传闻的不实呢?9、若入前为寿。

(《鸿门宴》)译:你进去上前敬酒。

10、以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

(《孟子·梁惠王上》)译:用这样的做法,去求满足那样的欲望,就像爬到树上去找鱼啊!11、海内存知己,天涯若比邻。

(《送杜少府之任蜀州》)译:四海之内存有知己,即使远在天涯,也像近邻一样。

12、或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”(《六国论》)译:有的人说:“六国相继灭亡,都是由于贿赂秦国的缘故吗?”13、今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?(《晏子使楚》)译:现在民众生长在齐国不会偷东西,一进入楚国就会偷,也许是楚国的水土使得民众善于偷盗吧?14、往者不可谏,来者犹可追。

(《论语·微子》)译:过去的事就算了,今后的事还来得及。

15、峣峣(yào)者易折,皎皎者易污。

(李固《与黄琼书》)译:高尖的东西容易折断,洁白的东西容易弄脏。

16、秦王度之,终不可强夺,遂许斋五日。

(《廉颇蔺相如列传》)译:秦王估计情况,觉得到底不可能强夺,于是答应斋戒五天。

17、虽有(yòu)槁暴,不复挺者,輮使之然也。

(《劝学》)译:即使再风吹日晒,也不再挺直,这是由于用火烤弯了的缘故。

18、于是赵王乃斋戒五日,使臣奉璧,拜送书于庭。

何者?严大国之威以修敬也。

(《廉颇蔺相如列传》)译:于是赵王便斋戒了五天,派我捧着玉璧,在朝廷上行了大礼送出国书。

为了什么呢?为的是尊重您大国的威望,表示我们的敬意啊!19、谁为大王为此计者?(《鸿门宴》)译:谁替大王出这个主意的呢?20、意北亦尚可以口舌动也。

(《指南录后序》)译:心想北人(蒙古人)也还是可以用言语打动的。

21、臣以布衣之交尚不相欺,况大国乎?(《廉颇蔺相如列传》)译:我认为老百姓交朋友还不会互相欺诈,何况大国之间的交往呢?22、蔺相如固止之。

(《廉颇蔺相如列传》)译:蔺相如坚决阻止他们。

23、举所佩玉玦以示之者三。

(《鸿门宴》)译:多次举起所佩带的玉玦向项羽示意。

24、夜则以兵围所寓所。

(《指南录后序》)译:晚上就派兵围住我寄宿的房子。

25、使老有所终,壮有所用,幼有所长。

(《礼记·礼运》)译:使老人有安逸的晚景,壮年人有出力的机会,儿童有成长的条件。

26、臣诚恐见欺于王而负赵。

(《廉颇蔺相如列传》)译:我确实害怕被大王欺骗而辜负了赵国。

27、樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!”(《鸿门宴》)译:樊哙问道:“当前的事态怎么样?”张良回答说:“十分危急!”28、君美甚,徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》)译:您漂亮得很,徐公怎能比得上您呢?29、恐惧殊甚。

(《廉颇蔺相如列传》)译:害怕得太厉害了。

30、痛定思痛,痛何如哉!(《指南录后序》)译:痛苦过后追思当时的痛苦,这是怎样的痛苦呵!31、相如虽驽,独畏廉将军哉?(《廉颇蔺相如列传》)译:我蔺相如虽然愚笨,难道竟害怕廉将军吗?32、且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

(《六国论》)译:再说燕国赵国处在秦国几乎消灭尽了各国的时候,可以说是智穷势孤了,战败才亡国,确实是不得已的。

33、思而不学则殆。

(《论语·为政》)译:光思考而不学习,就会疑惑不解。

34、既罢,归国。

(《廉颇蔺相如列传》)译:(会晤)结束以后,回国。

35、既来之,则安之。

(《论语·季氏》)译:既然使他们来了,就得使他们安心。

36、北虽貌敬,实则愤怒。

(《指南录后序》)译:北人(蒙古人)表面上虽然对我尊敬,实际上却很恼恨。

37、莫等闲,白了少年头,空悲切。

(《满江红》)译:别把人生看得随随便便,等到少年头变成苍苍白发,只能空自悲叹了。

38、颜渊、季路侍。

子曰:“盍各言尔志?”(《论语·公冶长》)译:颜渊、子路两人侍立在孔子身边。

孔子说:“为什么不说说你们的志向呢?”39、是可忍也,孰不可忍也?(《论语·八佾》)译:这件事可容忍,还有什么不可容忍?40、秦王竟酒,终不能加胜于赵。

(《廉颇蔺相如列传》)译:秦王直到宴会结束,始终不能对赵王施加胜局(占上风)。

41、积土成山,风雨兴焉。

(《劝学》)译:积土成为高山,风雨就会从这里产生。

42、割鸡焉用牛刀?(《论语·阳货》)译:杀鸡何必用宰牛的刀呢?43、少焉,月出于东山之上。

(《赤壁赋》)译:过一会儿,月亮从东边山上升起。

44、盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。

(《阿房宫赋》)译:那盘结密集的样子,那回旋曲折的样子,像蜂房,像漩涡,高耸矗立,不知有几千几万座(房屋)。

45、初至北营,抗辞慷慨,上下颇惊动。

(《指南录后序》)译:初到北军(蒙古军)的军营里,我抗辩的言辞慷慨激昂,他们朝廷上下都很惊动。

46、唯大王与群臣孰计议之。

(《廉颇蔺相如列传》)译:愿大王和大臣们仔细商议一下这件事吧。

(孰,通“熟”)47、时维九月,序属三秋。

(《滕王阁序》)译:时间是九月,季节属于深秋。

48、子曰:“参乎!吾道一以贯之。

”曾子曰:“唯。

”(《论语·里仁》)译:孔子说:“参呀!我的学说贯穿着一个基本观念。

”曾参说:“是”。

(“唯”的本义是“应答之声”)49、赵王悉召群臣议。

(《廉颇蔺相如列传》)译:赵王把大臣们都召集来商议。

50、斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

(《永遇乐·京口北固亭怀古》)译:斜阳照着草树,那普普通通的街巷里,人们说刘裕曾经住过。

51、臣与将军戮力而攻秦……然不自意能先入关破秦……(《鸿门宴》)译:我和您将军协力攻打秦国……然而自己没有料想到能够先进入关中打败秦国……52、黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。

(《孟子·梁惠王上》)译:一般老百姓不挨饿不受冻,这样还不能统一天下称王,是从来没有过的。

53、予分当引决,然而隐忍以行。

(《指南录后序》)译:我按道理应当拿刀自杀,可是(我)痛苦地强忍着自己的感情,而(跟着他们)上路文言文宾语前置类型例谈动词可以带宾语,介词也可以带宾语,在文言文中,宾语前置是有条件的。

一、动词宾语前置文言文中动词宾语前置,大致有以下四种种情况:(一)否定句中,代词作宾语。

否定句中动词的宾语如果是代词,这个代词宾语一般要放在动词的前面,这是古汉语特有的用法。

1、动词前面有“不”“未”“弗”“无”等否定副词的否定句。