人教版七年级历史上册第2课《原始的农耕生活》2

- 格式:ppt

- 大小:5.23 MB

- 文档页数:15

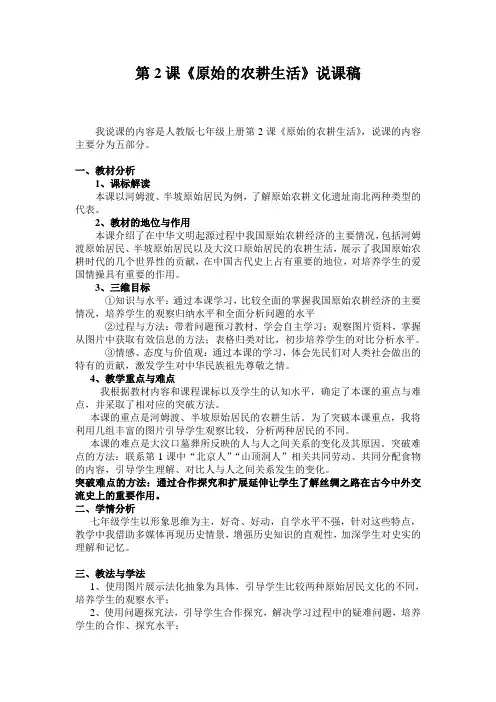

第2课《原始的农耕生活》说课稿我说课的内容是人教版七年级上册第2课《原始的农耕生活》,说课的内容主要分为五部分。

一、教材分析1、课标解读本课以河姆渡、半坡原始居民为例,了解原始农耕文化遗址南北两种类型的代表。

2、教材的地位与作用本课介绍了在中华文明起源过程中我国原始农耕经济的主要情况,包括河姆渡原始居民、半坡原始居民以及大汶口原始居民的农耕生活,展示了我国原始农耕时代的几个世界性的贡献,在中国古代史上占有重要的地位,对培养学生的爱国情操具有重要的作用。

3、三维目标①知识与水平:通过本课学习,比较全面的掌握我国原始农耕经济的主要情况,培养学生的观察归纳水平和全面分析问题的水平②过程与方法:带着问题预习教材,学会自主学习;观察图片资料,掌握从图片中获取有效信息的方法;表格归类对比,初步培养学生的对比分析水平。

③情感、态度与价值观:通过本课的学习,体会先民们对人类社会做出的特有的贡献,激发学生对中华民族祖先尊敬之情。

4、教学重点与难点我根据教材内容和课程课标以及学生的认知水平,确定了本课的重点与难点,并采取了相对应的突破方法。

本课的重点是河姆渡、半坡原始居民的农耕生活。

为了突破本课重点,我将利用几组丰富的图片引导学生观察比较,分析两种居民的不同。

本课的难点是大汶口墓葬所反映的人与人之间关系的变化及其原因。

突破难点的方法:联系第1课中“北京人”“山顶洞人”相关共同劳动、共同分配食物的内容,引导学生理解、对比人与人之间关系发生的变化。

突破难点的方法:通过合作探究和扩展延伸让学生了解丝绸之路在古今中外交流史上的重要作用。

二、学情分析七年级学生以形象思维为主,好奇、好动,自学水平不强,针对这些特点,教学中我借助多媒体再现历史情景,增强历史知识的直观性,加深学生对史实的理解和记忆。

三、教法与学法1、使用图片展示法化抽象为具体,引导学生比较两种原始居民文化的不同,培养学生的观察水平;2、使用问题探究法,引导学生合作探究,解决学习过程中的疑难问题,培养学生的合作、探究水平;3、使用对比归纳法,通过表格的形式引导学生比较两种原始农耕居民在生产和生活上的不同,培养学生的对比归纳水平。

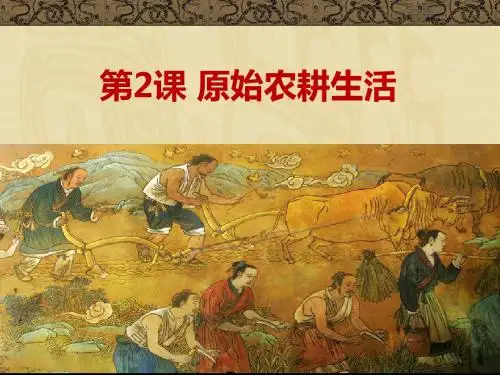

第二部分:原始的农耕生活一、前言:10000多年前,中华大地进入新石器时代。

此后,我们的祖先开始定居生活,制作陶器和磨制石器,农业、畜牧业和手工业逐渐产生和发展,原始宗教信仰和艺术出现并发展。

中国早期农业是怎样发展的?这一时期的历史遗存又呈现出什么特点?我们接着往下看↓二、半坡居民:1、半坡聚落位于陕西西安半坡村,距今约6000年,属新石器石器晚期,是黄河流域氏族部落的代表。

半坡居民饲养猪、狗等家畜,还打猎、捕鱼,已经学会纺线,织布和制衣并且普遍使用磨制石器。

陶器是那时人们日常生活的主要用具。

半坡遗址出土了大量陶器,陶器的底色一般为红色,上面多绘有人、动物和几何花纹等图案,称为彩陶。

2、半坡文明的特征:(1)半坡文明中发现了粟的种植痕迹,中国是最早种植粟的国家。

(2)半坡文明处于母系氏族时期,是我国最完整的母系氏族聚落遗址。

(3)半坡文明手工业发达,制造了大量彩陶,并绘制了美丽的花纹。

(4)半坡文明建筑具有典型的北方特色,采用地穴式建筑。

3、半坡文化所处的时代:半坡村是以氏族或部落为单位,建立村落。

处于氏族公社早期的母系社会,尚无贫富分化。

但伴随着生产力的发展和私有制的产生,中国逐渐进入父系社会。

4、生产生活特征总结:①最早广泛使用磨制石器。

用石铲,石刀从事农业,种植粟,麻,蔬菜。

②饲养猪狗牛羊鸡等,经营原始的畜牧业。

③把粟加工成小米用麻纺织麻布改善了生活。

④能制造各式各样的陶器,取水的尖底瓶独具特色,彩陶美观实用。

⑤住在半地穴房子里。

三、河姆渡居民:1、河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域氏族聚落的代表。

那里的居民普遍使用磨制石器,还用动物骨骼制作工具。

我国是世界上最早种植水稻的国家之一。

河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。

河姆渡聚落的房屋是干栏式的,干栏式建筑一直是江南地区的主要建筑形式之一。

2、河姆渡文化的特征:(1)河姆渡居民开始广泛使用磨制石器,并能够制造陶器和简单的玉器,手工业发展。