归园田居(赛课一等奖)

- 格式:ppt

- 大小:2.29 MB

- 文档页数:33

《归园田居》其一一等奖教学设计篇1教学目标1.了解陶渊明的生平情况。

2.了解鉴赏古典诗歌的基本方法和要领。

3.提高文学作品的欣赏层次,丰富学生的文化积淀。

4.领悟诗人的田园情怀,学习他那种淡泊名利,洁身自好的高尚人格。

新设计教学古代诗歌,一般的程式是介绍作者、时代背景、串讲全诗、讲写作特点。

本教学设计意在打破这样的程式,利用多媒体创设声情并茂、视听结合、动静相宜、感染力强的教学情境,以激发学生的学习兴趣,引导学生走进诗中、进入角色,自己去悟诗、品诗,进而培养他们的思维能力、感悟能力,使其学会鉴赏诗词。

本设计以学生为主、教师为辅,充分体现教师“导”的作用,主要采用问题式教学和学生讨论相结合的教学方法。

学情分析初中时学生就学过陶渊明的《桃花源记》、《饮酒》等作品,对陶渊明及作品风格有所了解,有了这样的基础,这首诗的解读就会更加容易重点难点教学重点:逐步掌握诗歌鉴赏的方法并形成能力。

教学难点:通过诗中形象及语言的分析来把握情景交融的意境。

教学过程5.1第一学时教学活动活动1【活动】一、导语古代文人寒窗苦读,通过金榜题名、出仕,然后实现治国、平天下、济苍生的宏伟抱负。

这可谓是古代文人特有的一种“情结”。

可是,东晋著名文学家陶渊明,在出仕多年后,毅然与官场决裂,归隐田园,这是为什么?他归隐田园之后又是怎样的生活状况?带着这些问题,我们来学习他的《归园田居》。

二、作者简介陶渊明,又名陶潜,字元亮,东晋(朝代)田园诗人,浔阳柴桑人。

后人称之为“靖节先生”。

又自称作“五柳先生”。

三、解题1、提问:“归园田居”这个标题能告诉我们哪些信息呢?题眼是哪个字?明确:“归”2、标题只是明确告诉我们要回到园田生活,那么在这个明示信息下面还潜藏着哪些隐性信息和值得我们思考的问题呢?(以“归”字为核心来解读诗歌)讨论、明确1、从何而归?2、为何而归?3、归向何处?4、归去如何?四、朗读课文,寻找相关信息,回答上述问题1、从何而归?明确:尘网、樊笼2、为何归来?明确:A、性本爱丘山(本性)B、守拙归园田3、归向何处?明确:归向园田思考:(1)诗人笔下的田园景色有何特点?请抓住诗中几组意象来分析把握情景交融的意境。

归园田居教案教学设计一等奖第 1 篇一、教学目标知识与能力:1、了解陶渊明其人及其在文学史上的影响。

2、培养学生运用朴素平淡的语言表达情怀的能力。

3、培养学生能够穿透诗文把握文章的内涵的能力。

过程与方法:1、在诵读中领悟诗歌的意境。

2、掌握诗人写景抒情的方法。

情感态度价值观:1、领悟诗人的田园情怀,学习他那种淡泊名利、洁身自好的高尚人格。

2、学会辩证看待陶渊明的隐居生活。

二、教学重点通过诗中意象的分析来把握情景交融的意境。

三、教学难点如何看待陶渊明的隐居生活。

四、教学方法1、运用诵读法,通过反复诵读,逐步加深对诗意的理解。

2、运用点拨法,抓住关键诗句进行点拨,以点带面,以利于学生对作品的理解。

3、运用讨论法,让学生自己品味诗中运用的情景交融等艺术手法。

4、探究阅读法,使学生对作品的理解有新意。

五、教具准备多媒体、录音机六、课时安排:1课时七、教学过程(一)导语:由陶诗《饮酒》、《桃花源记》导入。

一提到我国东晋大诗人陶渊明,我们就会想到他的名句。

你能说出名句吗?《桃花源记》里,诗人为人们虚构了一个景色优美、土体地肥沃、资源丰富、风俗纯朴、没有压迫、没有战乱、社会平等、和平安宁的“世外桃源”,寄托了自己的政治理想,反映了广大人民的意愿。

今天,我们将学习他的田园诗代表作《归园田居其一》,体会他超凡脱俗的品质和归隐田园后闲适愉悦的心境。

(二)简介陶渊明,并解题《归园田居》是一组诗,共五首,歌咏田园生活之乐。

写于辞官归隐的次年。

此诗为第一首,是陶渊明田园诗的代表作,叙述了诗人归隐田园后轻松喜悦之情,表达对官场生活的厌恶。

(三)诵读课文,初步感知内容1、要求大声朗读,并读准字音、节奏。

老师巡视。

2、指名朗读,师正音:羁、拙、荫、暧暧、樊3、老师指导朗读断句。

大家知道四言诗的朗读节奏是二二式,那么五言诗的朗读节奏通常是二一二式或二二一式。

例如“少无/适/俗韵,性本/爱/丘山”,那么“暧暧远人村,依依墟里烟。

”怎么读呢?大家试一试来读,“暧暧/远人/村,依依/墟里/烟。

陶渊明归园田居的教学设计一等奖《陶渊明归园田居的教学设计一等奖》这是优秀的教学设计一等奖文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、陶渊明归园田居的教学设计一等奖陶渊明的《归园田居》是高中二年级语文课本中的内容。

以下我们从设计意图、媒体设计、设计实施及教学设计流程图四个方面谈谈本课的教学设计。

一、设计意图教学古代诗歌,一般的程式是介绍作者、时代背景、串讲全诗、讲.写作特点。

本教学设计意在打破这样的程式,利用多媒体创设声情并茂、视听结合、动静相宜、感染力强的教学情境,以激发学生的学习兴趣,引导学生走进诗中、进入角色,自己去悟诗、品诗,进而培养他们的思维能力、感悟能力,使其学会鉴赏诗词。

本设计以学生为主、教师为辅,充分体现教师“导”的作用,主要采用问题式教学和学生讨论相结合的教学方法。

问题设计包括两个方面,一是平静恬淡的意境,二是联想思辨——诗人对待人生的思想态度。

二、媒体设计在教学过程中,计算机多媒体教学.课件融汇了常用的电教媒体——录音机、投影仪、录像机及电视机的功能,集声音、文字、图像、动画片于一体,通过大屏幕和伴随着优美的背景音乐的诗朗诵,将全诗内容缓缓展示在学生面前,使学生对其内容有一个整体的把握。

在教师对作者及其当时的背景作以简单介绍后,再运用多媒体教学.课件展示与诗文描写的情景相符的画面,师生共同欣赏全诗,为下一步把握全诗的意境、风格奠定基础。

媒体的有效介入,使诗歌的声、形、意、像完整、形象地展现在学生的面前,提高了学生的审美能力和鉴赏能力。

因为媒体的介入,使得反馈与调整更及时、更准确,从而减轻了师生负担,提高了学习效率。

三、教学过程1.课题导入陶渊明的诗以其平淡、自然的语言风格为读者营造了一个个温馨、愉悦的港湾。

俄国著名的文学评论家别林斯基说:“诗人是用形象和图画说话的,大凡一首好的诗或词,都是诗中有画,具有自己独特的意境、风格。

”今天我们将要学习的陶渊明的《归园田居》就是一幅优美的田园风景画。

《归园田居》教学设计一等奖《《归园田居》教学设计一等奖》这是优秀的教学设计一等奖文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《归园田居》教学设计一等奖教学目的:1、进一步了解诗歌朗读的技巧,并运用朗读知识反复咏读五首诗歌2、通过对诗歌语言的品味欣赏,体会作者的思想感情3、通过对语言文字的推敲,培养学生的阅读欣赏能力,理解诗歌所描绘的意境,提高学生的想象能力和鉴赏能力教学重难点:通过品味诗歌语言,提高学生的审美情趣教法学法设计:1、诵读品味2、想象联想3、扩写诗歌课前活动设计:课前任选一名诗人,每人准备一首古诗,感情朗读,注意体会诗歌意境教学过程:饮酒陶渊明一、导言:诗歌是诗人生命的冲动,感情的倾诉,情动于中而言溢于表的诗词是语言的精华。

因而学习诗歌,要反复朗读,体会诗歌的韵律美,体会诗人的感情,达到与诗人心灵相通,感情交融的地步,才会更好地领悟诗歌。

二、回顾作者简介,背诵有关作品,体会诗人的心境及生活态度1、《桃花源记》表现了作者怎样的理想?2、归园田居种豆南山下,草盛豆苗稀晨兴理荒秽,带月荷锄归道狭草木长,夕露沾我衣。

衣沾不足惜,但使愿无违。

思考:表达了诗人怎样的心境三、整体感知:1、反复朗读诗歌,明确:庐喧篱的读音2、体会诗人的感情,小组比赛朗读。

3、思考:这首诗描写了怎样的生活?表达了诗人怎样的生活态度?四、赏析诗歌:[想象情景,体会意境与感情]前四句:结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏[叙述、议论]思考:作者居住在众人聚居的地方,为何没有车马喧嚣的烦恼?为何生活如此安静、心灵如此安宁?写诗人身居人世,并非无俗事纷扰,之所以如此,是因为心境超脱世俗,不为名利所惑,不慕官场荣禄。

因而心远地自偏[平和的心态必然拥有平和的生活]后六句:采菊东篱下,悠然见南山 [神来之笔:写景]描写自己采菊东篱时无意偶见南山,南山静穆超然的胜景与自己悠然自得的心情交感融合,表现了一种超凡脱俗的天真自然的意趣。

2《归园田居》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修上册《归园田居》教案【教学目标】1、学会在反复吟咏中体味诗人情感,在探究中体会诗人的归田之因。

2、通过鉴赏田园风光,了解归隐类田园山水诗描写景物的一般写法。

3、对比中国古代不同文人的生命选择,明确选择人生道路的标准:遵循自己的内心。

【教学内容】1.熟知课文字词读音和释义。

2.了解陶渊明生平经历。

3.梳理诗歌线索,体会诗歌情感。

4.概括诗歌主旨,理解诗歌表现出的思想价值。

【重难点分析】1. 重点:归隐类田园山水诗描写景物的一般写法。

2. 难点:理解诗歌内在的思想价值,明确选择人生道路的标准:遵循自己的内心。

【教学方法】1.讲授法2.小组讨论法【教学过程】一、导入新课1.播放李子柒乡村题材视频。

引导学生感受乡村生活,其中有舒适安宁、悠闲自在,也有琐碎繁重的农事劳作。

作为分析陶渊明人生选择的基础。

2.提问回顾:陶渊明(365-427)一名潜,字元亮,别号五柳先生,浔阳柴桑(现江西省九江市)人,我国东晋著名诗人。

他出生于没落的仕宦家庭,少年时曾怀有“大志济于苍生"的志向。

二、诵读诗歌,品味情感1、齐读诗歌,大致了解内容。

2、让学生选择自己喜欢的诗句进行个人朗读,概括出诗歌的情感:厌恶官场,眷恋田园。

三、深入文本1、如何可以看出诗人对官场的厌恶?找出你认为最能体现诗人情感的字词,分析一下。

误:失误、错误,“误”字写出了诗人的心路历程,多年以后才发现官场的生活与自己的本性相违背,人生竟然已经在这个完全不适合自己的地方浪费了这么多年,“误落尘网中"呈现出诗人对前半生仕途生活的悔恨和自责。

去:离开,离开田园,诗人言下之意,田园才是真正的归属。

羁鸟、池鱼:将自己比喻成笼中之鸟和池中之鱼,强调了不自由的感觉,极言在官场中自己那种被束缚、被压抑的痛苦,以及对田园的思念。

守拙:拙,愚拙的本心,重点不在愚拙,而在于本心本性,诗人想要守住自己的本心。

总结:第一层诗人表达了官场带给他的束缚和压抑,他说:我不适合官场,不愿做一个城府深沉、满心机巧以谋求私利的人,不愿浪费生命去追求自己不需要的东西,我要回到让自己安心踏实的家中去。

《归园田居》其一一等奖教学设计篇7教学目标:1、整体感知这首诗,了解本诗的写作背景,作者生平、思想;2、通过反复读诗,让学生在吟咏之中加深理解,熟读成诵;3、品味诗歌语言,体会诗的意境,领会诗人的思想情感。

教学重点:熟读成诵,理解作者所表达的思想感情。

教学难点:理解诗句所蕴涵的内涵,体会诗歌意境。

教学准备:多媒体课件教学方法:朗读法、联想法、点拨法、交流法教学过程一、背景导入,营造气氛课件展示环境优美,和平安宁的图片。

师生共赏,由优雅安宁的世外桃源,导入新课。

介绍作者。

二、初读课文,整体感知1、教师范读。

要求:注意拼音节奏。

2、自由朗读。

解词释句3、词语小测试。

三、研读赏析,解读文本1、品读一读:读出农夫的无奈和辛苦。

(草盛苗稀,晨兴月归,夕露沾衣)二读:读出耕者的乐观和坚定。

(理秽荷锄,精心侍弄,衣沾不惜)三读:读出诗人的情趣和愉悦。

(带月晚归,悠然惬意)四读:读出隐士的洁身守志。

(淡泊名利,超凡脱俗)2、解读陶渊明的性格志趣四、拓展探究,加深理解:采菊东篱下,悠然见南山。

——《饮酒》五、练习设计,巩固知识六、深层思考,升华思想1.评价陶渊明。

2.探讨:你欣赏陶渊明的人生态度吗?如果陶渊明生活在当代,他还会隐居起来吗?《归园田居》其一一等奖教学设计篇8教学内容人教版八年级上册第六单元第30课。

课文解读陶渊明于公元405年辞官还乡,从此终老田园。

归来后,作《归园田居》诗一组,共五首。

描绘田园风光的美好与农村生活的淳朴可爱,抒发归隐后的愉悦心情。

为诗史上的名作,对后世的山水田园诗影响深远。

课文中所选的是第三首。

《归园田居(其三)》记晨起至晚于南山为田豆锄草,在辛勤劳作中抒发自己脱离尘俗回归自然的恬静愉悦的心情。

但与其它诗作对比来看,这里的“愿”有它特殊的的内涵。

陶渊明宁愿归乡务农,也不肯出卖灵魂换取荣华富贵,反映了他对社会现实的不满和知识分子的清高与正直的思想品格。

这首诗语言朴素无华,不事雕饰。

然而却在平淡的外表下,包容有浓郁的生活气息和一颗纯净逸世的诗心。

归园田居说课稿(一等奖)一、说教材《归园田居》是唐代诗人陶渊明创作的一首脍炙人口的五言律诗,描绘了诗人向往田园生活、追求内心宁静的思想感情。

该诗在我国古典诗歌中具有举足轻重的地位,是陶渊明诗歌创作的代表作之一。

本诗以朴实的语言、生动的描绘、深刻的寓意展现了诗人对美好生活的向往和对封建社会的批判。

本文在教材中的作用主要有以下几点:1. 展现陶渊明诗歌的艺术风格。

《归园田居》以其独特的表现手法,展现了陶渊明追求自然、超脱世俗的生活态度,体现了其诗歌的“田园风光”和“归隐思想”。

2. 传承我国优秀传统文化。

通过学习本文,学生可以了解古代诗人的思想情怀,感受中华民族的传统文化,培养爱国主义情操。

3. 提高学生的审美情趣。

本文以优美的诗句、生动的描绘,展现了大自然的美丽和诗人的高尚情操,有助于提高学生的审美能力和文学素养。

4. 培养学生的思辨能力。

通过对本文的深入学习,学生可以理解诗人对现实生活的反思和批判,培养自己的独立思考能力。

主要内容:《归园田居》全诗共八句,可分为三个部分:第一部分(前四句):描绘了诗人对官场的厌倦,对田园生活的向往。

第二部分(中间两句):表达了诗人辞官归隐的决心。

第三部分(后两句):展现了诗人归隐田园后的喜悦和对美好生活的追求。

二、说教学目标学习本课,学生需要达到以下教学目标:1. 知识与技能:(1)掌握诗歌手法、韵律、意象等基本知识。

(2)理解诗人的思想感情,体会诗中的意境。

(3)背诵全诗,并能正确书写。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探究,提高阅读和分析诗歌的能力。

(2)运用比较、联想等方法,深入理解诗歌的内涵。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人对自然、生活的热爱,培养美好情感。

(2)理解诗人追求自由、独立的精神,树立正确的人生观。

三、说教学重难点1. 教学重点:(1)诗歌手法、韵律、意象等基本知识的掌握。

(2)诗人思想感情的理解和体会。

2. 教学难点:(1)诗中意象的把握。

1、归园田居初二语文教案一等奖在教学工作者实际的教学活动中,很有必要精心设计一份教案,编写教案有利于我们弄通教材内容,进而选择科学、恰当的教学方法。

教案应该怎么写呢?以下是小编为大家整理的归园田居初二语文教案,仅供参考,大家一起来看看吧。

知识与技能有感情的朗读并熟练背诵、默写这四首诗。

了解把握借景抒情、情景交融的表现手法过程与方法情感、态度与价值观【教学重难点】1、背诵默写2、对诗歌中名句的理解【导学过程】一、导入新课(略)二、走进作者:陶渊明(365—427),字元亮,一说名潜,字渊明,世称靖节先生,因宅边曾有五棵柳树,又自号“五柳先生”,浔阳柴桑(今江西九江市西南)人。

他的祖父、父亲均做过太守一类的官职,但到了陶渊明,家境早已破败。

因为有这样的家世背景,陶渊明少年时代既好读六经,有大济苍生的宏愿,又厌恶世俗,热爱纯净的自然。

他自29岁入仕,作过州祭酒、参军一类小官。

后因仕途坎坷,又不耐烦“为五斗米折腰向乡里小儿”(《宋书?隐逸传》),更愤慨于南北士族的兼并不厌,王恭、司马道子、桓温、刘裕等人的篡乱相替,陶渊明于41岁毅然辞去在任仅80余日的彭泽县令,回柴桑归隐。

此后直至他逝世的23年间,以耕读自娱,未再入仕。

陶渊明的田园诗主要见于他的组诗《饮酒》《归园田居》《拟古》《和郭主簿》等。

三、预习检测:1.注音或写字:(1)带月荷( )锄归(2)晨兴理荒huì( )(3)道狭草木长( )(4)属( )国过居延(5)帘旌( )不动夕阳迟(6)徙( )倚( )湖山欲暮时(7)都护在燕( )然(8)丰年留客足鸡tún ( )2.解释下列加点的词:(1)带月荷( )锄归(2)但( )使愿无违(3)大漠孤烟( )直(4)长河( )落日圆(5)江入大荒( )流(6)仍怜( )故乡水(7)徙倚湖山欲暮时( )(8)三年多难更凭危( )3.按要求用原文填空:(1)陶渊明的《归园田居》中写诗人辛勤耕种的句子是,抒发作者愿望的句子是。

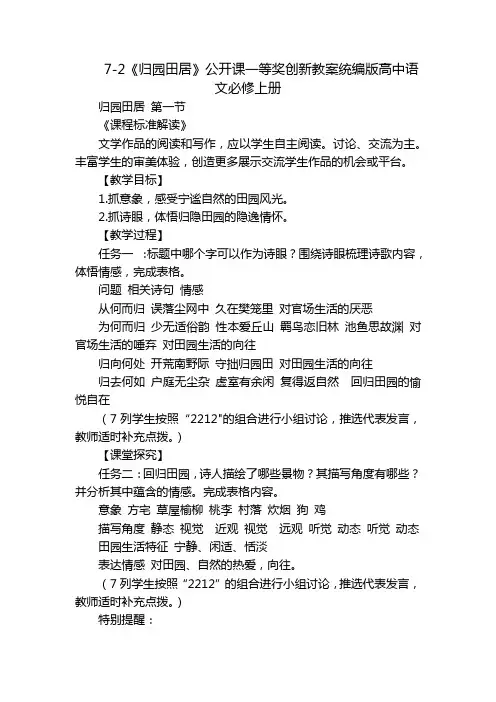

7-2《归园田居》公开课一等奖创新教案统编版高中语文必修上册归园田居第一节《课程标准解读》文学作品的阅读和写作,应以学生自主阅读。

讨论、交流为主。

丰富学生的审美体验,创造更多展示交流学生作品的机会或平台。

【教学目标】1.抓意象,感受宁谧自然的田园风光。

2.抓诗眼,体悟归隐田园的隐逸情怀。

【教学过程】任务一:标题中哪个字可以作为诗眼?围绕诗眼梳理诗歌内容,体悟情感,完成表格。

问题相关诗句情感从何而归误落尘网中久在樊笼里对官场生活的厌恶为何而归少无适俗韵性本爱丘山羁鸟恋旧林池鱼思故渊对官场生活的唾弃对田园生活的向往归向何处开荒南野际守拙归园田对田园生活的向往归去何如户庭无尘杂虚室有余闲复得返自然回归田园的愉悦自在(7列学生按照“2212"的组合进行小组讨论,推选代表发言,教师适时补充点拨。

)【课堂探究】任务二:回归田园,诗人描绘了哪些景物?其描写角度有哪些?并分析其中蕴含的情感。

完成表格内容。

意象方宅草屋榆柳桃李村落炊烟狗鸡描写角度静态视觉近观视觉远观听觉动态听觉动态田园生活特征宁静、闲适、恬淡表达情感对田园、自然的热爱,向往。

(7列学生按照“2212”的组合进行小组讨论,推选代表发言,教师适时补充点拨。

)特别提醒:诗歌景物描写角度空间角度:由远(近)及近(远);俯视、仰视;由高到低;由上到下时间角度:早晨;晚上;春夏秋冬感官角度:视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉色彩角度:色彩鲜艳、绚丽描写手法:白描、动静结合以动(静)衬静(动)点面结合在文学创作上,白描作为一种表现方法,是指用最简练笔墨,不用修饰,不加渲染烘托,描写鲜明生动的形象。

练习巩固:“榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

"——将这两句改为“榆柳栽后院,桃李种堂前”好吗?为什么?不好。

“栽"与“种”只是两个简单的动作,没有结果的显现;原句中的“荫"与“罗”,意为榆柳之荫覆盖,桃李成排罗列,(释字义)给人以郁郁葱葱、清凉、幽静的感觉。

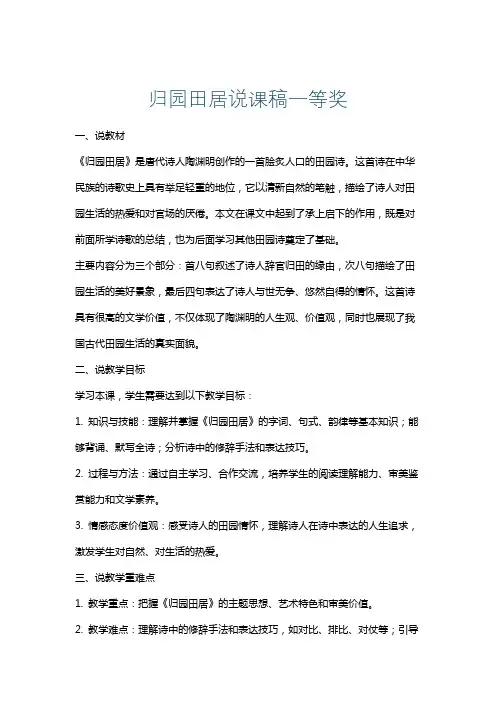

归园田居说课稿一等奖一、说教材《归园田居》是唐代诗人陶渊明创作的一首脍炙人口的田园诗。

这首诗在中华民族的诗歌史上具有举足轻重的地位,它以清新自然的笔触,描绘了诗人对田园生活的热爱和对官场的厌倦。

本文在课文中起到了承上启下的作用,既是对前面所学诗歌的总结,也为后面学习其他田园诗奠定了基础。

主要内容分为三个部分:首八句叙述了诗人辞官归田的缘由,次八句描绘了田园生活的美好景象,最后四句表达了诗人与世无争、悠然自得的情怀。

这首诗具有很高的文学价值,不仅体现了陶渊明的人生观、价值观,同时也展现了我国古代田园生活的真实面貌。

二、说教学目标学习本课,学生需要达到以下教学目标:1. 知识与技能:理解并掌握《归园田居》的字词、句式、韵律等基本知识;能够背诵、默写全诗;分析诗中的修辞手法和表达技巧。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作交流,培养学生的阅读理解能力、审美鉴赏能力和文学素养。

3. 情感态度价值观:感受诗人的田园情怀,理解诗人在诗中表达的人生追求,激发学生对自然、对生活的热爱。

三、说教学重难点1. 教学重点:把握《归园田居》的主题思想、艺术特色和审美价值。

2. 教学难点:理解诗中的修辞手法和表达技巧,如对比、排比、对仗等;引导学生从诗人的角度去感受田园生活,体验诗人的人生追求。

在接下来的教学过程中,我们将针对这些重难点进行深入探讨和讲解,帮助学生更好地理解这首经典之作。

四、说教法为了让学生更深入地理解《归园田居》的内涵,我采用了以下几种教学方法,并在其中融入了自己的独特见解和教学亮点。

1. 启发法:我将以提问的方式引导学生思考诗中的意境和情感。

例如,我会问:“诗中描绘的田园生活有哪些特点?”、“诗人为什么会选择归园田居?”通过这些问题,激发学生的好奇心和探究欲,帮助他们主动去挖掘诗中的深层含义。

亮点:我的启发法注重引导学生从不同角度思考问题,鼓励他们提出自己的观点,培养他们的创新思维能力。

2. 问答法:在教学过程中,我将采用一问一答的形式,让学生参与到课堂讨论中。

2 《归园田居》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册《归园田居》教学设计一、学习目标1、熟读并背诵全诗,把握诗歌大意。

2、品读全诗,体会诗中蕴含的感情。

3、学习作者超然的心态和对自然的喜爱之情。

二、学习重点1、把握诗歌大意。

2、品读全诗,体会诗中蕴含的情感。

三、学习难点品读全诗,体会诗中蕴含的情感。

四、学习课时:1课时五、教学过程(一)导入新课“采菊东篱下,悠然见南山。

"这是哪位大诗人写的诗句?(让学生自由回答。

)你从中读出一个怎样的陶渊明?(让学生自由回答,老师适当补充。

)(二)简介作者陶渊明:字元亮,一说名潜,字渊明,晋朝浔阳柴桑(今江西九江)人。

曾祖父曾官至大司马,到他时已家境没落。

少年时代有“大济苍生”的壮志。

但是东晋时局动荡,政治黑暗,陶到29岁时才出仕,不久又归隐。

后又时隐时仕。

直到41岁完全弃官归隐。

他的典型故事有“不为五斗米折腰"。

有名的作品有《归去来兮辞》等等。

今天这节课我们一起来学习他的《归园田居(其一)》。

通过学习这首诗,来感受一下这又是一个怎样的陶渊明。

(三)初读感知1、请同学自由朗读全诗,注意读准字音和节奏。

2、请一个同学朗读全诗。

3、全班齐读全诗。

(四)品读全诗1、诗歌标题为“归园田居”,应该扣住哪个词?明确:归2、为什么归?请从原诗中找出对应句子、翻译,并谈谈你的理解。

明确:(1)少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

(2)翻译:年少时就没有适应世俗的气质,(我)天性原本就热爱山林。

(不小心)误落在世俗的种种束缚中,一转眼就是三十年。

被关在笼中的鸟留恋生活过的树林,养在池里的鱼思念遨游过的深潭。

(3)品读:“少无适俗韵,性本爱丘山。

"俗韵”指逢迎世俗、周旋应酬、钻营取巧的本领。

“无适"指无法适应,可见作者的不俗与特别。

年少的时候就无法适应逢迎世俗、周旋应酬的本领。

因为天性就喜欢山林。