归园田居公开课

- 格式:ppt

- 大小:647.50 KB

- 文档页数:15

《归园田居》其一公开课优秀精彩教案精一、教学目标1.理解并背诵《归园田居》其一。

2.分析诗句中的意象,感受作者的情感。

3.培养学生热爱自然、珍惜生活的情感。

二、教学重点1.理解诗中的意象和情感。

2.背诵并默写诗句。

三、教学难点1.分析诗中的修辞手法。

2.理解诗句背后的深层含义。

四、教学过程1.导入新课(1)教师简要介绍作者陶渊明及其创作背景。

(2)引导学生关注诗的题目《归园田居》,猜测诗的内容。

2.初读诗句(1)学生自主朗读诗句,注意节奏和韵律。

(2)教师指导学生正确朗读,感受诗的韵味。

3.分析诗句(1)引导学生关注诗句中的意象,如“归园田居”、“鸟鸣”、“草色”等。

(2)让学生用自己的语言描述这些意象,体会诗的意境。

(3)分析诗句中的修辞手法,如对仗、拟人等。

4.感悟情感(1)引导学生关注诗句中的情感,如“悠然见南山”、“心远地自偏”等。

(2)让学生谈谈自己对这些情感的理解,体会作者的情感。

5.背诵诗句(1)教师带领学生一起背诵诗句,注意节奏和韵律。

(2)学生自主背诵,加强记忆。

6.课堂小结(2)学生分享自己的学习心得。

7.作业布置(1)熟读并背诵《归园田居》其一。

(2)写一篇关于《归园田居》其一的读后感。

五、教学反思1.本节课通过引导学生关注诗句中的意象和情感,让学生更好地理解了诗的意境。

2.在分析诗句的过程中,学生积极参与,课堂氛围活跃。

3.背诵诗句的环节,学生表现出较高的积极性,达到了预期的效果。

4.课堂小结环节,学生能够主动分享自己的学习心得,体现了学生的主体地位。

5.作业布置环节,结合课后作业,让学生进一步巩固所学内容。

六、教学资源1.课文原文及注释。

2.陶渊明简介及创作背景资料。

3.相关诗歌鉴赏文章。

七、教学建议1.在分析诗句时,教师应引导学生关注诗句中的关键词,帮助学生更好地理解诗的意境。

2.在感悟情感环节,教师应鼓励学生发表自己的观点,尊重学生的个性化解读。

3.在背诵诗句环节,教师应关注学生的背诵情况,及时给予指导和鼓励。

八年级语文《归园田居》公开课教案一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《归园田居》。

(2)理解课文中的生僻字词和文言文语句。

(3)分析诗中的意象、表达技巧和诗人的思想感情。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生解读古诗的能力。

(2)学会从诗中提取关键信息,理解诗人的田园生活理想。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人对田园生活的热爱和向往。

(2)培养学生热爱自然、追求真实的情感态度。

(3)提高学生对中华优秀传统文化的认同感。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)准确地朗读和背诵《归园田居》。

(2)理解诗中的意象、表达技巧和诗人的思想感情。

(3)分析诗人的田园生活理想及其现实意义。

2. 教学难点:(1)诗中一些生僻字词和文言文语句的理解。

(2)从诗中提取关键信息,理解诗人的田园生活理想。

(3)诗人的思想感情及其对现代社会的启示。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简介诗人陶渊明及其创作背景。

(2)引导学生关注诗人的生活经历与作品之间的关系。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读和背诵课文。

(2)让学生结合注释和工具书,自主解决生僻字词和文言文语句。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗中的意象、表达技巧和诗人的思想感情。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 课堂讲解:(1)讲解诗中的一些生僻字词和文言文语句。

(2)解析诗中的意象、表达技巧和诗人的思想感情。

(3)分析诗人的田园生活理想及其现实意义。

5. 课堂练习:(1)让学生翻译课文,巩固所学知识。

(2)设计一些有关课文的问题,让学生进行思考和回答。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调诗人的田园生活理想及其对现代社会的启示。

四、课后作业:1. 熟读并背诵《归园田居》。

2. 写一篇关于诗人的田园生活理想及其现实意义的短文。

3. 收集有关陶渊明的资料,进行阅读和了解。

2 《归园田居》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文必修上册《归园田居》教学设计一、学习目标1、熟读并背诵全诗,把握诗歌大意。

2、品读全诗,体会诗中蕴含的感情。

3、学习作者超然的心态和对自然的喜爱之情。

二、学习重点1、把握诗歌大意。

2、品读全诗,体会诗中蕴含的情感。

三、学习难点品读全诗,体会诗中蕴含的情感。

四、学习课时:1课时五、教学过程(一)导入新课“采菊东篱下,悠然见南山。

"这是哪位大诗人写的诗句?(让学生自由回答。

)你从中读出一个怎样的陶渊明?(让学生自由回答,老师适当补充。

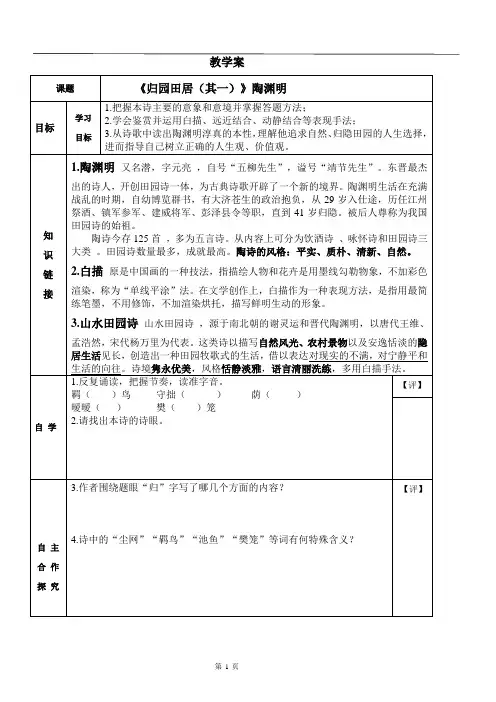

)(二)简介作者陶渊明:字元亮,一说名潜,字渊明,晋朝浔阳柴桑(今江西九江)人。

曾祖父曾官至大司马,到他时已家境没落。

少年时代有“大济苍生”的壮志。

但是东晋时局动荡,政治黑暗,陶到29岁时才出仕,不久又归隐。

后又时隐时仕。

直到41岁完全弃官归隐。

他的典型故事有“不为五斗米折腰"。

有名的作品有《归去来兮辞》等等。

今天这节课我们一起来学习他的《归园田居(其一)》。

通过学习这首诗,来感受一下这又是一个怎样的陶渊明。

(三)初读感知1、请同学自由朗读全诗,注意读准字音和节奏。

2、请一个同学朗读全诗。

3、全班齐读全诗。

(四)品读全诗1、诗歌标题为“归园田居”,应该扣住哪个词?明确:归2、为什么归?请从原诗中找出对应句子、翻译,并谈谈你的理解。

明确:(1)少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

(2)翻译:年少时就没有适应世俗的气质,(我)天性原本就热爱山林。

(不小心)误落在世俗的种种束缚中,一转眼就是三十年。

被关在笼中的鸟留恋生活过的树林,养在池里的鱼思念遨游过的深潭。

(3)品读:“少无适俗韵,性本爱丘山。

"俗韵”指逢迎世俗、周旋应酬、钻营取巧的本领。

“无适"指无法适应,可见作者的不俗与特别。

年少的时候就无法适应逢迎世俗、周旋应酬的本领。

因为天性就喜欢山林。

《归园田居》其一公开课优秀教案一、教学内容本节课选自人教版高中语文必修二《古代诗歌散文欣赏》单元,具体内容为《归园田居》其一。

本诗是东晋文学家陶渊明的代表作,通过描绘田园生活的宁静与美好,表达了诗人对官场的厌倦和对自然的热爱。

二、教学目标1. 理解并掌握《归园田居》诗歌的背景、内容、艺术特色及意义。

2. 培养学生的审美情趣,提高对古典诗歌的欣赏能力。

3. 引导学生体会诗人的思想感情,树立正确的人生观和价值观。

三、教学难点与重点1. 教学难点:诗歌的艺术特色,如对仗、押韵、意象等。

2. 教学重点:诗歌的主题思想、情感表达及审美价值。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:语文教材、笔记本、笔。

五、教学过程1. 导入:通过展示田园风光图片,引出本节课的主题——《归园田居》。

2. 背景介绍:介绍诗人陶渊明及其创作背景。

3. 诗歌朗读:教师示范朗读,学生跟读,感受诗歌的韵律美。

4. 诗歌解析:a. 请学生朗读诗歌,概括诗歌内容。

b. 分析诗歌的艺术特色,如对仗、押韵、意象等。

c. 讲解诗歌的主题思想、情感表达及审美价值。

5. 例题讲解:以一首类似的田园诗为例,分析其艺术特色和主题思想。

6. 随堂练习:请学生运用所学知识,分析一首其他田园诗。

7. 小组讨论:分组讨论田园诗的审美特点及诗人情感。

六、板书设计1. 《归园田居》2. 诗人:陶渊明3. 背景介绍4. 诗歌内容概括5. 艺术特色及主题思想6. 课堂小结七、作业设计1. 作业题目:分析《归园田居》中的意象,并阐述其作用。

答案:意象有“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”等,通过描绘田园风光,表达了诗人对自然的热爱和对官场的厌倦。

2. 拓展作业:选取一首自己喜欢的田园诗,分析其艺术特色和主题思想。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,关注学生对诗歌内容的理解及审美能力的提高。

2. 拓展延伸:推荐学生阅读陶渊明的其他诗作,深入了解其创作风格和人生观。

初中语文公开课教案《归园田居》第一章:导入教学目标:1. 引起学生对《归园田居》的兴趣和好奇心。

2. 帮助学生了解这首诗的背景和作者。

教学内容:1. 引导学生观察课文《归园田居》,询问学生对“归园田居”这个词组的理解和联想。

2. 向学生介绍这首诗的作者陶渊明,包括他的生平背景和对诗歌的贡献。

3. 提问学生对于农村生活和自然环境的认知,引导学生思考农村生活与城市生活的差异。

教学活动:1. 学生自由发表对“归园田居”的理解和联想。

2. 教师介绍陶渊明的背景和诗歌贡献。

3. 学生分享对农村生活和自然环境的看法。

第二章:诗歌解析教学目标:1. 帮助学生理解诗歌的结构和意义。

2. 培养学生的文学鉴赏能力。

教学内容:1. 分析诗歌的结构,包括诗句的排列和韵律。

2. 解读诗歌中的意象和修辞手法。

3. 引导学生思考诗歌中的主题和情感。

教学活动:1. 教师引导学生观察诗歌的结构和韵律。

2. 学生分组讨论诗歌中的意象和修辞手法。

3. 学生分享对诗歌主题和情感的理解。

第三章:词汇学习教学目标:1. 帮助学生掌握诗歌中的重点词汇。

2. 提高学生的词汇量和理解能力。

教学内容:1. 挑选诗歌中的重点词汇,解释其含义。

2. 引导学生通过上下文理解词汇的含义。

3. 进行词汇练习,巩固学生对词汇的掌握。

教学活动:1. 教师挑选诗歌中的重点词汇并进行解释。

2. 学生通过上下文理解词汇的含义。

3. 学生进行词汇练习。

第四章:朗读与背诵教学目标:1. 提高学生的朗读和表达能力。

2. 培养学生的文学素养。

教学内容:1. 学生朗读诗歌,注意语音语调和情感的把握。

2. 学生背诵诗歌,加强记忆和表达能力。

教学活动:1. 学生朗读诗歌,教师给予指导。

2. 学生背诵诗歌,教师评价学生的表现。

第五章:创作与分享教学目标:1. 培养学生的创造力和写作能力。

2. 引导学生对诗歌进行深入思考和个性化解读。

教学内容:1. 学生根据对诗歌的理解和感悟,创作一篇小作文。

初中语文公开课教案《归园田居》一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《归园田居》的诗句;(2)了解作者陶渊明的生平及其创作背景;(3)分析并掌握诗中的意境和表现手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗文;(2)学会通过朗读、感悟来体会诗文的韵律美和意境美;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对田园生活的热爱和向往;(2)体会诗中表达的自然和谐、淡泊名利的价值观;(3)激发学生对传统文化的兴趣,培养正确的审美观。

二、教学重点1. 诗句的理解与背诵;2. 分析诗中的意境和表现手法;3. 体会诗文所表达的价值观。

三、教学难点1. 诗中某些生僻字词的理解;2. 诗句的深入解读和意境的感悟;3. 对作者生平及创作背景的了解。

四、教学方法1. 启发式教学:通过提问、讨论等方式激发学生的思考;2. 情景教学:创设情境,让学生身临其境地感受诗文;3. 朗读感悟:通过朗读,引导学生体会诗文的韵律美和意境美;4. 案例分析:分析诗中的典型意象和表现手法。

五、教学准备1. 教材:《归园田居》;2. 参考资料:关于陶渊明的生平及其创作背景的资料;3. 教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

六、教学过程1. 导入新课(1)简要介绍陶渊明及其创作背景;(2)提问:“归园田居”在陶渊明的诗歌创作中的地位和意义。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读诗文,理解大意;(2)引导学生关注诗中的关键词语和意象。

3. 合作探讨(1)分组讨论,分析诗中的意境和表现手法;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 朗读感悟(1)组织学生朗读诗文,体会韵律美和意境美;(2)引导学生说出自己最喜欢的诗句及原因。

5. 课堂小结(1)总结本节课的学习内容;(2)强调诗文中的意境和价值观。

七、课后作业1. 背诵《归园田居》;2. 收集其他描写田园生活的诗句,进行比较阅读;3. 写一篇短文,谈谈自己对诗中描绘的田园生活的理解和感悟。

《归园田居》公开课教案(多场合)教案《归园田居》公开课教案一、教学目标1.让学生了解并理解《归园田居》的背景、作者及诗歌的主题思想。

2.培养学生对古典文学的兴趣,提高文学鉴赏能力。

3.引导学生感受诗人对田园生活的热爱,培养学生的审美情趣。

二、教学内容1.《归园田居》的背景知识介绍2.诗歌的主题思想及艺术特色分析3.诗歌的朗读与鉴赏4.课堂讨论与互动三、教学步骤1.导入(5分钟)利用多媒体展示田园风光图片,引导学生进入诗歌情境。

提出问题:“你们对田园生活有什么样的感受?”引发学生对田园生活的思考。

2.背景知识介绍(10分钟)介绍《归园田居》的作者陶渊明,以及他的生平、思想。

讲解《归园田居》的创作背景,让学生了解诗歌产生的时代背景。

3.诗歌鉴赏(15分钟)朗读《归园田居》,让学生初步感受诗歌的韵律美。

引导学生分析诗歌的主题思想,如对田园生活的热爱、对官场的厌倦等。

讲解诗歌的艺术特色,如描绘田园风光、运用比兴手法等。

4.课堂讨论(15分钟)1)诗歌中描绘的田园生活有哪些特点?2)诗人为何选择归隐田园?3)诗歌中的比兴手法有哪些?各小组汇报讨论成果,教师进行点评和总结。

5.课堂小结(5分钟)对本节课的内容进行总结,强调《归园田居》的主题思想、艺术特色及对田园生活的热爱。

6.课后作业(5分钟)1)背诵《归园田居》2)结合自己的生活体验,写一篇关于田园生活的作文。

四、教学评价1.学生对《归园田居》的背景、作者及主题思想的了解程度。

2.学生对古典文学的兴趣及文学鉴赏能力的提高。

3.学生在课堂讨论中的参与程度和表现。

五、教学反思1.本节课是否达到了教学目标?2.教学内容是否充实,教学步骤是否合理?3.学生对课堂活动的参与程度如何?4.课后作业的设置是否有助于学生对诗歌的理解和欣赏?通过本节课的教学,希望学生能够更好地理解《归园田居》这首诗歌,感受诗人对田园生活的热爱,提高自己的文学鉴赏能力。

同时,培养学生对古典文学的兴趣,激发他们对美好生活的向往。

初中语文公开课教案《归园田居》一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《归园田居》。

(2)理解诗中的词语和句式,分析其修辞手法和表达效果。

(3)了解作者陶渊明的生平和创作背景,理解其田园诗的特点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读诗文内容。

(2)学会欣赏古典诗歌,提高审美情趣。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对田园生活的热爱和向往,理解其淡泊名利、追求真实的人生观。

(2)培养学生的爱国情怀,激发对传统文化的热爱。

二、教学重点、难点:重点:(1)诗文的朗读和背诵。

(2)诗中词语和句式的理解。

(3)作者的生平和田园诗的特点。

难点:(1)诗中某些生僻词语的含义。

(2)诗中蕴含的深刻哲理。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)简要介绍作者陶渊明及其田园诗的特点。

(2)引导学生关注诗文《归园田居》,激发学生对诗文内容的好奇心。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读诗文,感受其韵律美。

(2)让学生结合注释,理解诗文内容,体会作者的思想感情。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗中的关键词语和句式,交流各自的感悟。

(2)分享讨论成果,教师点评并指导。

4. 诗歌欣赏:(1)引导学生关注诗中的意象,分析其表达效果。

(2)让学生发挥想象,体会诗中的田园风光,感受作者的情感。

5. 拓展延伸:(1)让学生结合自己的生活体验,谈谈对田园生活的理解和向往。

(2)对比其他诗人的田园诗,分析其异同。

6. 小结:总结本节课的学习内容,强调诗文中的哲理和作者的人生观。

四、课后作业:1. 背诵《归园田居》。

2. 写一篇短文,谈谈自己对田园生活的理解和向往。

3. 查找相关资料,了解其他诗人的田园诗,与《归园田居》进行比较。

五、教学反思:本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高教学效果。

关注学生的学习兴趣和个性发展,激发学生对古典诗歌的热爱,培养学生的文学素养。

归园田居·其一公开课优秀优质教案一、教学内容本节课选自教材《中国古代诗歌散文欣赏》第二单元“田园风光”模块,主要学习陶渊明的《归园田居·其一》。

详细内容包括:理解诗的背景,分析诗歌的韵律、意象和情感,探讨诗人如何通过田园景物描绘表达归隐之志。

二、教学目标1. 理解并背诵《归园田居·其一》,体会田园生活的情趣。

2. 分析陶渊明的写作技巧,掌握古典诗歌的鉴赏方法。

3. 培养学生的审美情趣,激发对自然和生活的热爱。

三、教学难点与重点重点:分析《归园田居·其一》的意象和情感,理解诗人的归隐思想。

难点:对诗歌韵律的分析,以及如何引导学生体会田园生活的真谛。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:课文文本、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅田园风光的图片,引导学生进入宁静祥和的氛围,进而引入本课。

实践情景:学生闭眼想象,口述自己心中的田园风光。

2. 诗人背景介绍:介绍陶渊明的生活背景和归隐思想。

3. 课文朗读:全班同学齐读诗歌,感受韵律美。

4. 例题讲解:挑选诗歌中的典型意象进行分析,如“采菊东篱下,悠然见南山”。

随堂练习:学生分析其他诗句的意象。

5. 情感探讨:讨论诗人如何通过田园景物表达对官场的厌倦和对自然的向往。

6. 写作技巧分析:讲解平仄、对仗等基础知识,加深对古诗词形式美的理解。

六、板书设计1. 诗歌《归园田居·其一》2. 诗人:陶渊明3. 主要意象:东篱、南山、田园、归隐4. 写作技巧:韵律、对仗七、作业设计1. 作业题目:仿写《归园田居·其一》,要求至少运用两种课堂上学到的写作技巧。

答案示例:2. 体会日记:写一段日记,描述自己心中理想的田园生活。

八、课后反思及拓展延伸1. 推荐阅读:推荐其他田园诗人如王维、孟浩然的作品。

2. 课后活动:组织田园体验活动,让学生亲身体验农耕文化,加深对田园生活的理解。

归园田居公开课教案一、教学目标1. 通过学习《归园田居》,使学生了解并欣赏到陶渊明的田园诗风,领会其归隐田园的哲学思想。

2. 培养学生对古典文学的兴趣,提高他们的文学素养和审美能力。

3. 通过分析诗中的意象、情感和手法,提高学生文学鉴赏能力。

4. 引导学生思考现代社会中人与自然、人与社会的关系,培养他们的批判性思维。

二、教学重点1. 分析《归园田居》的意象美和情感内涵。

2. 探讨陶渊明归隐田园的哲学思想及其现实意义。

三、教学难点1. 理解诗中描绘的田园风光与农村生活的的意象。

2. 把握陶渊明诗歌中的哲理和人生观念。

四、教学方法1. 采用问题驱动法引导学生主动思考和探究。

2. 利用案例分析法深入剖析诗中的意象和情感。

3. 采用小组讨论法,激发学生的合作与交流。

五、教学准备1. 教师准备PPT,包括诗文、作者简介、相关背景等。

2. 学生提前预习《归园田居》,了解作者陶渊明及其作品。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师简要介绍陶渊明及其《归园田居》的创作背景。

2. 提问:你们对田园生活有什么印象?归隐田园意味着什么?二、自主学习(10分钟)1. 学生自主阅读《归园田居》,感受诗中的意境。

2. 学生结合注释,理解诗中的难点词语和句子。

三、课堂讲解(15分钟)1. 教师讲解诗的基本意思,分析诗中的意象和情感。

2. 引导学生思考陶渊明归隐田园的哲学思想及其现实意义。

四、案例分析(10分钟)1. 教师展示PPT,分析诗中的具体意象,如“采菊东篱下,悠然见南山”。

2. 学生分享自己对意象的理解和感受。

五、小组讨论(10分钟)1. 学生分组讨论,分析诗中的情感变化和陶渊明的人生观念。

2. 各小组汇报讨论成果,其他小组成员补充和提问。

六、总结与拓展(5分钟)1. 教师总结本节课的主要内容和知识点。

2. 提问:归隐田园在现代社会还有意义吗?如何看待现代社会中人与自然、人与社会的关系?七、作业布置1. 让学生写一篇关于《归园田居》的读后感,谈谈对诗中田园生活和归隐哲学的理解和感悟。

《归园田居其一》公开课优秀精品教案一、教学内容本节课选自人教版高中语文必修二《古代诗歌散文欣赏》单元,具体内容为《归园田居其一》。

这首诗描绘了诗人陶渊明对田园生活的向往和赞美,通过对比官场的黑暗与田园的美好,展现了诗人高洁的志向。

二、教学目标1. 理解并背诵《归园田居其一》,体会诗人的情感。

2. 掌握古代诗歌的鉴赏方法,提高审美情趣。

3. 了解陶渊明的生平事迹,理解他的归隐思想。

三、教学难点与重点难点:理解诗人的归隐思想,体会诗歌的意境。

重点:分析诗歌的艺术特色,提高学生的审美能力。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔学具:语文课本、笔记本、字典五、教学过程1. 导入:通过展示一幅美丽的田园风光画,让学生谈谈对田园生活的向往,引出本节课的主题。

2. 朗读诗歌:让学生齐读《归园田居其一》,感受诗歌的节奏和韵律。

3. 简介作者:简要介绍陶渊明的生平事迹,帮助学生理解他的归隐思想。

4. 诗歌鉴赏:a. 分析诗歌的结构,了解起承转合的写作手法。

b. 品味诗歌的语言,如对仗工整、意境深远等。

c. 体会诗人的情感,分析他为何向往田园生活。

5. 例题讲解:分析“误落尘网中,一去三十年”的意义,阐述诗人对官场的厌倦。

6. 随堂练习:让学生结合自己的生活体验,谈谈对诗中“采菊东篱下,悠然见南山”一句的理解。

7. 小组讨论:分组讨论诗人的归隐思想,结合现实谈谈对这种思想的看法。

六、板书设计1. 课题:《归园田居其一》2. 结构:起承转合3. 语言特色:对仗工整、意境深远4. 情感:向往田园、归隐思想七、作业设计1. 作业题目:分析《归园田居其一》的意境,谈谈你的感悟。

答案要求:结构清晰,语言流畅,有自己的见解。

2. 课后阅读:阅读陶渊明的其他诗作,了解他的诗歌风格。

八、课后反思及拓展延伸本节课通过引导学生分析《归园田居其一》的艺术特色,使学生感受到了田园生活的美好,理解了诗人的归隐思想。

课后,教师应反思教学过程中的不足,针对学生的实际情况进行改进。

《归园田居·其一》公开课优秀教案教案:《归园田居·其一》公开课优秀教案教学内容:本节课选取自《红楼梦》的第一回“甄士隐梦幻识通灵,贾雨村风尘怀闺秀”,主要内容是贾宝玉与林黛玉的相识和一见钟情,以及贾宝玉对封建礼教的反感和追求自由的心态。

教学目标:1. 学生能够理解《归园田居·其一》的主要情节和人物关系。

2. 学生能够分析贾宝玉和林黛玉的性格特点和心理状态。

3. 学生能够领悟到作品中所反映的封建礼教与个人自由之间的矛盾。

教学难点与重点:难点:学生对于《红楼梦》这部作品的背景和文化内涵的理解。

重点:学生通过分析人物性格和心理状态,领悟作品的主题思想。

教具与学具准备:1. 教材《红楼梦》第一回的文本。

3. 多媒体教学设备。

教学过程:一、导入(5分钟)教师通过引入《红楼梦》的背景和作者曹雪芹的简介,激发学生的兴趣和好奇心。

二、文本阅读与理解(15分钟)学生自读《红楼梦》第一回的文本,教师引导学生关注主要人物和情节。

三、人物分析(20分钟)四、主题探讨(15分钟)学生通过小组合作,探讨作品中所反映的封建礼教与个人自由之间的矛盾,教师进行指导和点评。

五、实例分析(10分钟)板书设计:1. 《红楼梦》第一回主要情节:贾宝玉与林黛玉的相识和一见钟情。

2. 贾宝玉的性格特点:反封建、追求自由、感性与理性并存。

3. 林黛玉的性格特点:温婉、敏感、才情出众。

作业设计:1. 请学生写一篇关于《归园田居·其一》的人物分析短文,不少于300字。

课后反思及拓展延伸:重点和难点解析:在《归园田居·其一》公开课优秀教案中,有几个重点和难点需要特别关注。

人物分析是本节课的重点之一。

在教学过程中,学生需要通过分组讨论,分析贾宝玉和林黛玉的性格特点和心理状态。

这是理解作品主题的关键。

贾宝玉是一个具有反封建、追求自由心态的人物,他对封建礼教持有反感,同时又充满了感性与理性并存的特质。

林黛玉则是一个温婉、敏感、才情出众的女性形象。

《归园田居·其一》公开课优秀教案精选一、教学内容本节课选自高中语文人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》中的《归园田居·其一》。

教学内容主要包括诗的背景知识、诗句解析、主题思想等方面。

具体章节为:《归园田居·其一》。

二、教学目标1. 理解并掌握《归园田居·其一》的字词、句式、韵律等基础知识。

2. 领悟诗人的归隐思想,感受诗中所表现的田园生活之美。

3. 培养学生的审美情趣和诗歌鉴赏能力。

三、教学难点与重点教学难点:理解诗中的意象、意境,领悟诗人的归隐思想。

教学重点:诗句解析、诗歌鉴赏方法、诗人情感把握。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、笔记本、字典。

五、教学过程1. 导入:通过展示陶渊明的画像和简介,引发学生对诗人的兴趣,为新课的学习做好铺垫。

2. 朗读:让学生朗读诗歌,感受诗的节奏和韵律,初步体会诗的意境。

3. 背景介绍:讲解陶渊明的生平及创作背景,帮助学生理解诗人的归隐思想。

4. 诗句解析:逐句解析诗句,分析诗中的意象、意境,引导学生理解诗歌的内涵。

5. 例题讲解:以诗句“采菊东篱下,悠然见南山”为例,讲解如何鉴赏诗歌。

6. 随堂练习:让学生分析诗中的其他句子,运用所学鉴赏方法,进行诗歌鉴赏。

六、板书设计1. 课题:《归园田居·其一》2. 诗人:陶渊明3. 诗句解析:采菊东篱下,悠然见南山晨兴理荒秽,带月荷锄归4. 诗歌鉴赏方法:抓意象、析意境、悟情感七、作业设计1. 作业题目:选取诗中的一个句子,分析其意象、意境,并阐述你的理解。

结合所学,鉴赏一首你喜欢的田园诗,不少于300字。

答案示例:(1)句子:晨兴理荒秽,带月荷锄归。

意象:晨兴、理荒秽、带月、荷锄。

意境:表现了诗人勤劳、质朴的田园生活。

理解:这句诗描绘了诗人在清晨起床,整理荒地,晚上带着月光回家的场景,展现了诗人对田园生活的热爱。

(2)略。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课通过诗句解析、诗歌鉴赏,使学生理解了陶渊明的归隐思想,培养了学生的审美情趣。