洞穴比喻

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

浅析洞穴之喻中的教育思想——《理想国》第七卷解读浅析洞穴之喻中的教育思想——《理想国》第七卷解读:“洞穴比喻是一个神话,指引着人们从被束缚的境遇走向被拯救的境地,从无尽黑暗走向生命之光,从愚昧无知走向知识的殿堂。

”“柏拉图指明了教育的本质所在,他意在说服人们解除可见世界的桎梏,摆脱现象世界的枷锁,进入永恒的、真实的理念世界,从而实现灵魂的转向。

”然而在当今应试教育的指挥棒下,家长和学校都一味地追求高分和升学率,硬生生地将孩子囚禁在一个个黑暗的‘洞穴之中。

因此,“洞穴之喻”的教育理念为我们探讨当下的教育问题提供了深刻的借鉴价值和指导意义。

一、“洞穴比喻”的阐述在《理想国》的第七卷中,柏拉图借助苏格拉底与格劳孔的对话来阐释“洞穴比喻”。

在将格劳孔引向洞穴比喻之前,便表明了这一比喻的目的:“呈现受过教育之人与没受过教育之人的本质。

”“想象着有一群从小就被人绑着头颈和腿脚的囚徒被囚禁在洞穴中,他们既不能四处走动,也不能随意转头,只能直直地看向黑暗狭长的洞穴的后壁。

在囚徒们身后有一个火堆燃烧着发出火光,一道矮墙和一条沿着矮墙的小路修建在在火堆与这些被囚禁者之间。

有一些人从矮墙旁的小路走过,他们举着各种器物,并不时做着各种动作或交谈。

于是,这些囚徒会将投射在墙壁上的影像当作真实存在的事物,将回声当成是那些影像所说的话。

”我们不难发现,洞穴由洞口、火堆(投射阴影的光的来源)、举着各种器物的人(即能够制造阴影的人,他们能够自由走动,并且有选择说话或者不说话的权利)、矮墙(将囚徒与能自由活动的人隔离开来的屏障)、囚徒(即只能认识被制造出来的阴影的人)、影像(被制造出来的)、洞壁组成的基本结构,可以用图1简单加以描绘。

二、当今教育的返身之思柏拉图通过“洞穴比喻”,精辟地阐述了教育的本质:教育是一种灵魂转向的技艺;并为我们揭示了教育的终极目的——即使人获得善的理念。

善是一切事物的根本,更是生命之光。

以“洞穴比喻”的教育内涵为立足点,为反思当今我国教育中存在的问题提供了一个新的视角,唯有教育能够引导人类灵魂提升至更高的层次,那么教育者的职责便是通过教育使人们摆脱物质的束缚,从物质世界进入灵魂所在的善的理念世界,找寻到灵魂中照亮万物的善之理念。

柏拉图的《理想国》中关于“洞穴比喻”是指什么/sc/20095/2009561584210164.html柏拉图在《理想国》中关于“洞穴”的比喻,是一个非常有名的比喻。

有一群人世世代代住在一个洞穴里,从出生起就犹如囚徒,被铁链锁在固定的地点,甚至他们被锁住了脖子而不能回头或四顾。

他们的身后有一堆火,在火和囚徒之间有一堵矮墙,墙后有人举着各种雕像走过,火光将这些雕像投影在囚徒对面的洞壁上,形成各种变化的影像。

但洞中的人并不了解这到底是怎么回事,他们甚至连自己是什么模样也不清楚。

由于众人已经习惯,因此并不觉得悲惨,也没有人想要脱离“困境”。

直到有一个囚徒偶然挣脱了锁链,移动脚步,转过头来,平生第一次见到了炫目的光亮。

他克服了最初的刺眼的痛苦,走出洞穴,看到了阳光下真实的一切。

他庆幸自己的解放,并怜悯自己的同胞,于是又义无反顾的回到了洞穴。

但这个从光明回到黑暗的人却被他的同胞们嘲笑,认为他在外面弄坏了自己的眼睛不合算,在也看不清墙上的影像,在关于幻觉和真理、偶像和原型的激烈争辩中,他被不断激怒的人群怀恨,并且最终被他们用乱棍打死。

从这个明显影射着苏格拉底最后命运的故事里,不难看出柏拉图柏拉图对严峻的人类实际状态的关注。

“这是一个关于人类从黑暗走向光明、从无知走向有知、从被遗弃走向被拯救的进步神话。

”这个比喻更在显示着这样一种关系:人们此生所知的事物与这些事物超于生活之外的理念。

作为一个习惯了理科基础学科学习而又没怎么学过哲学的学生来说,我对这个比喻的最初理解,还是基于自己的思维惯性,从自然的二分理论里面得到的一些感悟。

虽然一开始觉得有点可笑,但后来想想,觉得这对于理解囚徒们得心理,并且尤其是对理解柏拉图的这个关于洞穴比喻的意义,还是有很大的帮助的。

所谓自然的二分理论,是把自然机械的二分为两个部分,一是在意识中理解的自然,二是作为意识的原因的自然。

作为意识中理解的自然是事实的自然,他本身包含了事物的一些为我们所感知的特性,如质地、颜色、热度等;而作为意识的原因的自然,则是推测出的产生这种特性的原因,比如我们说火发热是由于它在通过电磁波的形式向外辐射能量等。

“洞穴”比喻有一群人世世代代居住在一个洞穴里,他们从出生时起就被铁链锁在固定地点,犹如囚徒,甚至连脖子也被锁住,不能回头或环顾,只能面壁直视眼前的场景。

在他们的身后,有一堆火,在火与囚徒之间有一堵矮墙,墙后有人举着各种各样的雕像走过,火光将这些雕像投影在囚徒面对的洞壁上,形成多样的、变动着的影像。

囚徒们的一生都犹如在看皮影戏,他们不能相互观望,不知道自己的模样,也不能回头看到造成影像的原因,他们都以为眼前晃动的影像就是真实的事物,用不同的名字称呼它们,仿佛这些影像就是真实的人、动物和植物。

囚徒们已经习惯了这种生活,他们并不感到悲惨,也没有挣脱锁链的念头。

但是,有一个囚徒偶然挣脱了锁链,他移动脚步,回过头来,生平第一次看到眩目的光亮,火光会使他感到刺眼的痛楚,使他看不清原先已经习以为常的影像。

经过一段时间的适应,他终于能够分清影像和雕像,明白雕像比影像更真实,影像是火造成的投影。

他不顾刺目的疼痛,逼近火光,走向洞口。

后来有人把他从陡峭的洞口拉出洞外。

当他第一次看到阳光下的真实事物时,再次眼花缭乱,甚于前一刻见火光时所受的痛苦。

他只能慢慢适应阳光的照耀,先看阴影,再看水中映像,进而看事物本身,抬头看天上的月亮和星辰,最后直接观察太阳,知道太阳是岁月和季节的原因,主宰着世间万物。

很明显,洞内和洞外分别比喻两个领域:洞内的影像和雕像分别相当于形象和自然物(活物),被锁住的囚徒的观看是幻想,自由的囚徒在洞内的观看是信念。

洞外的太阳相当于善,洞外的自由人看见的是理念。

柏拉图讲述的是一个囚徒解放的历程,但这个故事却有一个悲壮的结局。

再说这个解放了的囚徒,当他回想往事时,他在庆幸自己的解放的同时,怜悯他的囚徒同胞。

这些囚徒中最有智慧者,充其量不过是敏于发现倏忽即逝的影像、善于记住它们出现的惯例、正确推测将出现的影像的可怜虫。

知道事物真相的人不会向往洞穴中的荣誉和奖赏,按照他自己的意愿,宁愿在外面作贫困的主人,也不屈回到洞穴里当高级囚徒。

洞穴哲学荟萃洞穴哲学荟萃柏拉图洞穴理论每个人从出生开始就呆在自己挖的一个洞穴里,我们所见的世界只不过是被阳光抛到洞穴墙壁上的影像,而我们这些洞穴的居民却把它当作是真实的世界,因为我们没有见到过其他的东西。

而真实的世界却是在洞穴之外,在有太阳的地方。

很有可能,我们永远都走不出自己呆的洞穴。

——柏拉图的“洞穴”理论柏拉图苏格拉底柏拉图的洞穴比喻是西方哲学史源头成型的理论,自它之后,西方哲学的体系才开始建立起来。

1、柏拉图的洞穴比喻柏拉图的《理想国》里有这样一个著名的洞喻。

说的是在2400年前的理想国,生活着一群快乐的囚徒,他们终年被枷锁和铁链锁定在一个山洞中,每个人都永远不能回头,终日只能看到自己的影像,而不知身后的世界是什么样子。

事实上他们的身后依次排列着:矮墙/雕像—火—洞口。

他们背对一堆篝火,面对一面墙,头颈不能转动,他们看到的只是一些在墙上的投影,优势自以为那就是真实的存在,实际全都虚无。

忽然有一天一个囚徒挣脱了枷锁和铁链回过头来,他开始看到了刺眼的火光,火光刺痛了他的双眼。

然后在遥远的前方看到了洞口,他非常恐怖,也很不情愿前行。

但是,他终于被一种神奇的力量拉出洞外。

刹那间,他被更强烈的光刺激着,身心也被莫名的痛苦折磨着。

渐渐地,他看到了阴影,然后是绿树、山川、河流和水中的倒影。

一轮喷薄而出的太阳让他由衷感到了洞外大千世界的美好。

他相对的明白了囚徒们所面临的情况,再去看那些投影,反倒有些不适应。

按照柏拉图的意思就是找到了真理,如果再重新返回洞穴,由于光(真理)的作用,他就不能适应洞穴里的一切,或者说要有很长的时间来适应,但是,一般情况下,他是不会去适应的,因为他找到了真理。

他来到洞穴想拯救囚徒们,而他们根本不相信他的“胡言乱语”,如果他执意地解去他们的链锁,要拉他们到外面的世界,那么他们将一致的攻击他,而他将可能为此付出生命的代价。

3、洞穴隐喻的含义柏拉图在《理想国》里面阐述了自己关于光与善相关的理论:在可见世界里面,必须要有光的照射,不然颜色形状是无法辨别的。

解读柏拉图的“洞穴喻”摘要:柏拉图在《理想国》中提出了“洞穴喻”的哲学寓言。

它使人从黑暗走向光明,从无知走向有知,从被遗弃状态走向被拯救状态。

在“两个世界”中折射出理念论的丰富内涵,开启了西方理性形而上学之先河。

关键词:洞穴寓意可感世界可知世界至善理念柏拉图首创的形而上学体系开启了西方理性形而上学的先河。

理念论是这一体系的主要形态。

他在《理想国》中,提出了著名的“洞穴比喻”。

“洞穴喻”寓言的核心,是被西方本体理论形而上学传统视为前提却一直未思未究的“光源隐喻”。

一、洞穴喻简述洞穴喻出现在《理想国》第七卷,有一批人世代居住在一个洞穴之中犹如囚徒,洞穴有长长的通道通向外面,他们从一出生就被铁链锁在固定地点,脖子和脚被锁住,一点也不能环顾只能面向洞壁。

他们身后有一堆火在燃烧,火与他们之间有一睹墙。

有人拿着各式各样的木偶和雕像从墙后走过,火光把木偶和雕像的影子投在石壁上,形成各种变幻的影像。

他们把墙壁上活动的影像看成真实的物体,从不怀疑。

这些人早已经习惯了这种认识。

当某一囚徒偶然挣脱枷锁回头看火时,他无法再看清那些他原来看见其影像的实物。

经过一阵眩目,适应一段时间后,他才分清影像和实物,终于明白以前所见是影像而非物体本身。

他继续努力,顺着通道一直向前走,直到洞穴门口见到外面的阳光,一开始眼睛受阳光刺激十分难受,眼前金星乱蹦,以致无法看见任何一个现在被称为真实的事物。

经过一段时间适应后,先看事物的阴影,再看在水中的映像,进而看到事物本身,抬头看天上的月亮以及星辰,最后直接观视太阳,才知道太阳是季节交替的原因,主宰着世间万物。

他逐渐变得适应,并庆幸自己看到了真相,不愿回到洞中再过囚徒生活,并为其他人感到悲哀。

但是,最终为了让当时与他在一起的洞穴里的被囚禁者不再以那样令人遗憾的方式生活,这个解放了的囚徒还是义无反顾地回到洞穴里。

然而,没有人相信他在外面看到的东西,他为此而争论,试图唤醒其他囚徒,反而因此被囚徒们杀死。

从“洞穴比喻”反观思想政治教育学原理三题1. 引言1.1 介绍洞穴比喻洞穴比喻是古希腊哲学家柏拉图在其著作《理想国》中提出的一种比喻,用来描述人类对于真理和现实的认知过程。

在这个比喛中,柏拉图将人类比作囚禁在一个洞穴里的囚徒,囚徒们背对着洞穴的壁上,只能看到壁上投射出来的影子。

这些影子被火光映射在洞穴的壁上,囚徒们因此误以为这些影子就是真实的世界。

洞穴比喻的寓意在于揭示人类对于真理和现实的局限性,人们往往被表面的表象所迷惑,无法突破表象看到真理的本质。

这个比喻不仅在哲学领域中被广泛运用,还在思想政治教育学中产生了深远的影响。

通过比喻洞穴中囚徒的局限性和盲从,我们可以反思现实生活中人们对于权威和观念的盲从和依赖。

思想政治教育学借鉴了洞穴比喻的意义,强调培养学生的独立思考能力和批判思维,帮助他们突破局限性,看清真相。

1.2 介绍思想政治教育学原理思想政治教育学原理是一门涉及思想、政治、教育等多个领域的学科,它研究的是如何通过教育手段来引导人们形成正确的思想观念和政治立场,培养他们具有正确的政治信仰和行为。

思想政治教育学原理主要研究的内容包括教育目的、教育内容、教育方法等方面。

在这个学科中,人们不仅可以了解传统的教育理论,还可以探讨当代社会中的思想政治教育问题,对于培养合格的公民和领导人具有重要意义。

思想政治教育学原理的研究对于提升国民素质、促进社会进步、建设和谐社会都具有积极的意义。

通过对教育目的的深入研究,可以使教育工作者更加明确自己的工作目标,更好地为社会发展和人才培养服务。

对于教育内容的研究,可以帮助教育者更好地选择教材和设置教学内容,使教育更加符合时代要求和社会需要。

教育方法的研究,则是为了更好地实施思想政治教育,提高教育效果,培养具有创新能力和社会责任感的学生。

思想政治教育学原理的研究,是对教育理论和实践的重要探讨,也是一项不可或缺的学科。

2. 正文2.1 洞穴比喻在思想政治教育学中的运用洞穴比喻在思想政治教育学中的运用可以说是非常广泛和深刻的。

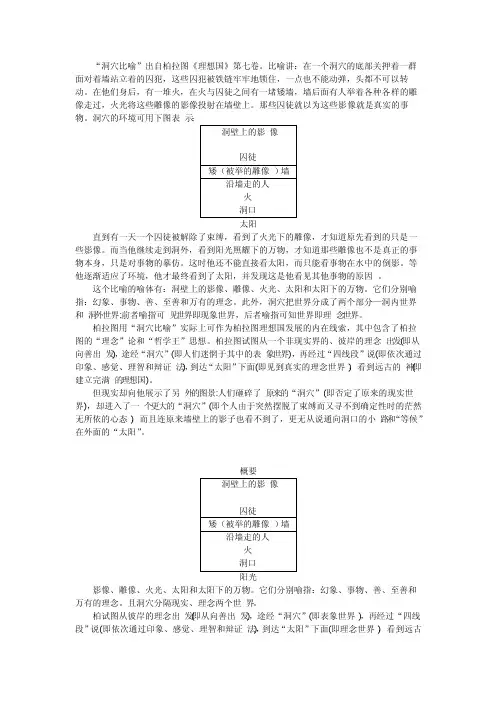

“洞穴比喻”出自柏拉图《理想国》第七卷。

比喻讲:在一个洞穴的底部关押着一群面对着墙站立着的囚犯,这些囚犯被铁链牢牢地锁住,一点也不能动弹,头都不可以转动。

在他们身后,有一堆火,在火与囚徒之间有一堵矮墙,墙后面有人举着各种各样的雕像走过,火光将这些雕像的影像投射在墙壁上。

那些囚徒就以为这些影像就是真实的事物。

洞穴的环境可用下图表示:洞壁上的影像囚徒矮(被举的雕像)墙沿墙走的人火洞口太阳直到有一天一个囚徒被解除了束缚,看到了火光下的雕像,才知道原先看到的只是一些影像。

而当他继续走到洞外,看到阳光照耀下的万物,才知道那些雕像也不是真正的事物本身,只是对事物的摹仿。

这时他还不能直接看太阳,而只能看事物在水中的倒影。

等他逐渐适应了环境,他才最终看到了太阳,并发现这是他看见其他事物的原因。

这个比喻的喻体有:洞壁上的影像、雕像、火光、太阳和太阳下的万物。

它们分别喻指:幻象、事物、善、至善和万有的理念。

此外,洞穴把世界分成了两个部分—洞内世界和洞外世界;前者喻指可见世界即现象世界,后者喻指可知世界即理念世界。

柏拉图用“洞穴比喻”实际上可作为柏拉图理想国发展的内在线索,其中包含了柏拉图的“理念”论和“哲学王”思想。

柏拉图试图从一个非现实界的、彼岸的理念出发(即从向善出发),途经“洞穴”(即人们迷惘于其中的表象世界),再经过“四线段”说(即依次通过印象、感觉、理智和辩证法),到达“太阳”下面(即见到真实的理念世界),看到远古的神(即建立完满的理想国)。

但现实却向他展示了另外的图景:人们砸碎了原来的“洞穴”(即否定了原来的现实世界),却进入了一个更大的“洞穴”(即个人由于突然摆脱了束缚而又寻不到确定性时的茫然无所依的心态),而且连原来墙壁上的影子也看不到了,更无从说通向洞口的小路和“等候”在外面的“太阳”。

走不出“洞穴”的障碍柏拉图的“洞穴比喻”我读了很多遍,大概内容是有这样一些囚徒,他们从小被深囚于洞穴之中,因为被捆绑着,眼睛只能看到洞穴后壁,在其背后高处有火光,在火光和被囚者之间有人、动物等实物在活动,由于光,这些实物的影子投射到洞壁上,被囚之人会把这些影子看成是实物本身。

就这样,一天天的过着。

有天,当某个囚徒离开洞穴见到阳光时,他才会慢慢察觉到以前一直被影像所欺骗。

这里,柏拉图用囚徒来比喻生活在可变的现象世界中缺乏哲学知识的普通人,洞穴囚室比喻可见世界,洞穴中的火光喻指太阳的能力。

从洞穴走到洞外,需要一个逐渐习惯的过程。

他在洞外能直接看到太阳本身,也就是在它本来的地方就其本身看见其本相了。

囚徒看到外面的世界,就要否定自己以前存在的影像世界。

而格劳孔觉得他会宁愿忍受任何苦楚也不愿再过囚徒生活。

对于这个观点,我有不认同的地方。

通过在电影《肖申克的救赎》里,有个名叫布鲁斯克的囚犯,在狱中是一个图书管理员,且在那个监狱里待了50年,几乎大半辈子都在那里。

后来他被放出来,因为他对外面的世界非常不习惯,觉得一直生活在恐惧之中,后来上吊自杀了。

有些地方,可能你刚进去你会觉得是地狱,你会憎恨。

但是,过了一段时间后,你会在不舒服中慢慢适应。

直到过了很长一段时间后,你会发现,你已经离不开这种以前你认为的地狱的生活了。

视觉的转换也许很容易,但是心灵的就没那么容易了。

所以,出去过的囚徒,就算看到外面的世界,也不可能轻易的走出洞穴。

当看到过真的世界的囚徒回去,把这些告诉被关着的囚徒们,被告诉的囚徒们,不仅不会信他,甚至会排斥他,认为出去了一趟,就变成异类了。

习惯一养成,很难再改掉。

尤其是这些囚徒们,从一生下来,自己看到的,旁边人说的,都是在他们自己的世界里。

这种根深蒂固的,绝对不是用一句话就能连根拔起的。

而且他们的世界里,没有更广的知识圈,看的少,经历的少,对于那些自己看不到的,一般都会选择不相信的。

有关囚徒们看到的是“真实”,在他们自己看来,那真的是真实的,他们不知道他们自己看到的“真实”不是事物本身,而只是一种影像。

自述洞穴比喻“洞穴比喻”说的是,有一群囚犯在一个洞穴中,他们手脚都被捆绑,身体也无法转身,只能背对着洞口。

他们面前有一堵白墙,他们身后燃烧着一堆火。

在那面白墙上他们看到了自己以及身后到火堆之间事物的影子,由于他们看不到任何其他东西,这群囚犯会以为影子就是真实的东西。

苏格拉底随后指出,被紧紧束缚的囚徒们既无法彼此看到对方,也无法看到他们自己。

他们无法看到木偶演员们举着并通过那条在他们脑后,火光之前的走道的那些木偶和其它东西。

囚徒能够看到的,只有被举着从火光前通过的那些东西的影子﹣那些影子投射在洞穴的壁上。

自然地,囚徒把那些影子当作真实的东西。

当木偶演员们说话,囚徒认为是影子在说话。

囚徒们被囚禁在一个虚幻的世界里。

苏格拉底问道,如果一个囚徒的锁链被打开,被迫转过头,在洞穴中走动,甚至查看那火光时,会是什么情形?他难道不会被突然的强烈光亮刺痛?从前他如此清晰地看到那些东西的影子,他不觉得想要看清这些东西本身更困难吗?想像有人对他说,他之前看到的只是幻象,而现在他所靠近的,眼前所见的,是更真实的存在,他看得更真切了﹣他会如何回答?对这个囚徒来说,从过去的幻象中解放出来令他痛苦。

他要度过很困难的一个开始阶段才能习惯观察那些真实的物件。

可更困难的还在后面。

如果有人拖着他通过坎坷陡峭的通道来到洞口,一直到曝日阳光下,被解放的囚徒会感到彻底的茫然和愤怒。

首先,他的眼睛完全无法适应这样强烈的阳光,因此根本无法分辨地面上的任何东西。

逐渐地,他才能开始分辨出那些木偶所模仿的真正的事物。

最终,他才能够看那照亮一切,使万物得以生长的太阳。

最后,一个人挣脱了枷锁,并且摸索出了洞口。

他第一次看到了真实的事物。

他返回洞穴并试图向其他人解释,那些影子其实只是虚幻的事物,并向他们指明光明的道路。

但是对于那些囚犯来说,那个人似乎比他逃出去之前更加愚蠢,并向他宣称,除了墙上的影子之外,世界上没有其他东西了。

苏格拉底利用这个故事来告诉我们,我们所面对的只是现象,本质则是现象之外。

《爸爸的“秘密基地” 似神秘的“洞穴”》(比喻)嘿,你们知道吗?我爸爸呀,有个特别神秘的“秘密基地”,就像一个神秘的“洞穴”一样。

这个“洞穴”呢,其实就是我家的地下室。

那地方平时没什么人去,堆满了各种杂物。

有一次,我出于好奇,就偷偷摸摸地想去探索一下这个神秘之地。

我轻轻地打开地下室的门,那门“嘎吱”一声,可把我吓了一跳,感觉就像进入了一个神秘的洞穴探险一样。

我小心翼翼地走下去,昏暗的灯光让这里显得更加神秘。

我看到角落里堆着一些旧箱子,上面布满了灰尘,好像它们在这里已经沉睡了很久很久。

我走近一个箱子,轻轻揭开盖子,哇,里面居然有爸爸年轻时的照片,还有一些他小时候的玩具,这可真是让我大开眼界呀!在另一边,有一个旧柜子,我打开柜子门,一股陈旧的气息扑面而来。

里面有一些爸爸的旧书,还有他曾经用过的工具。

我拿起一本旧书翻了翻,纸张都已经泛黄了,上面的字却依然清晰。

我仿佛看到了爸爸年轻时在这里认真读书的样子。

正当我沉浸在对爸爸过去的想象中时,突然听到上面传来爸爸的脚步声,哎呀,不好,被发现了可不得了。

我赶紧关上柜子门,慌慌张张地往回跑,结果不小心撞到了一个箱子,发出“砰”的一声巨响。

我心里暗暗叫苦,这下完了。

果然,爸爸出现在地下室门口,看着我狼狈的样子,先是一愣,然后哈哈大笑起来。

他说:“你这个小调皮,居然找到这里来了。

”我不好意思地挠挠头,爸爸却走过来,轻轻地摸了摸我的头说:“这里呀,是爸爸的回忆之地,以后你也可以常来看看。

”从那以后,我觉得爸爸的这个“秘密基地”不再那么神秘了,它更像是一个装满了爸爸故事的宝藏之地。

就像那个神秘的“洞穴”,虽然外表普通,里面却藏着无尽的秘密和温暖。

幽深洞穴应该怎样写作文在我心中,幽深洞穴就像一个神秘的大嘴巴。

我想象中的幽深洞穴里黑乎乎的,就像晚上没有月亮和星星的时候。

走进洞穴,会听到滴答滴答的水声,那声音就像小闹钟在走动。

有时候,还会有凉凉的风轻轻吹过脸庞,像是洞穴在偷偷地呼吸。

洞穴里的墙壁是湿湿的,摸起来滑溜溜的,就像摸到了一条大鱼。

墙壁上可能会有很多奇奇怪怪的形状,有的像张牙舞爪的怪兽,好像要从墙上跳出来;有的像一个老人,静静地坐在那里。

我听说有些幽深洞穴里还有地下河呢。

河水清澈见底,能看到河底的小石子,五颜六色的,像宝石一样。

小鱼在水里游来游去,它们的身体小小的,游得可快了,就像一道道银色的闪电。

幽深洞穴就像一个充满秘密的地方,每一次想到它,我都充满了好奇,想要去探索一番。

幽深洞穴是一个特别神奇的地方。

有一次,我在电视上看到一个关于幽深洞穴的节目。

那个洞穴特别大,洞口就像一个巨大的怪兽嘴巴,仿佛要把所有靠近的东西都吞进去。

走进洞穴,里面弯弯曲曲的,就像一个超级大的迷宫。

光线很暗,只能靠着手里的小电筒那一点点光亮。

电筒照到的地方,能看到地上有很多小虫子在爬来爬去,它们的身体小小的,颜色暗暗的,好像很害怕被发现。

洞穴的顶上挂着很多钟乳石。

那些钟乳石长长的,尖尖的,有的像倒挂着的冰柱,在电筒光的照耀下,还会闪闪发光呢。

我想,这些钟乳石肯定是经过了很长很长时间才慢慢形成的。

也许在很久很久以前,这里还是一片汪洋大海,后来海水退去,就留下了这个神奇的洞穴。

在洞穴的深处,可能还藏着很多宝藏呢。

说不定有古老的金币,或者是漂亮的宝石。

就像那些寻宝故事里讲的一样,勇敢的探险家们在幽深洞穴里发现了无数的惊喜。

这让我也好想成为一名探险家,去幽深洞穴里寻找属于自己的宝藏。

幽深洞穴对我来说,就像是另一个世界。

我看过一本故事书,里面讲了一个关于幽深洞穴的故事。

故事里的小主人公不小心掉进了一个幽深洞穴。

他刚掉进洞穴的时候,特别害怕,周围黑乎乎的,什么都看不见。

他只能听到自己的心跳声,扑通扑通,跳得特别快。

描写一个洞穴的唯美句子(篇一)洞穴-沉浸于地底的奇幻之地。

1. 隐匿于大地深处的洞穴,仿佛是宇宙中的一颗悄然绽放的珍珠。

2. 洞穴宛如大自然的神秘画廊,它们的雄姿犹如被风化过程中的艺术品。

3. 洞穴延展着神秘而幽深的道路,诱人着冒险者们投身其中。

4. 阳光在洞穴入口处洒下微弱的光芒,犹如世界的敞开门户。

5. 洞穴内壁上挂满了形态各异的钟乳石,它们像是宿怨在大自然之间的凝结。

6. 闪亮的钟乳石在洞穴的黑暗中闪烁着微光,像是仙境中的星星点缀。

7. 黑暗中微弱的声音回荡在洞穴中,给人一种神秘的力量与存在感。

8. 尽管洞穴中环境恶劣,但无论如何它们仍然散发着一股迷人的魅力。

9. 锈迹斑斑的石柱点缀在洞穴内,仿佛是大自然留下的华丽痕迹。

10. 洞穴的湿润气息让人仿佛置身于潮湿的花园般的清新。

11. 洞穴中隐藏的瀑布发出轻柔的水声,宛如音乐家在演奏一曲无言的旋律。

12. 洞穴中冷气逼人,给人一种难以言喻的惊喜和戏剧感。

13. 洞穴中弥漫着的静谧氛围,犹如被忘却的文明的神秘缩影。

14. 洞穴内如行云流水般分布的岩壁让人感到宁静与谦卑。

15. 洞穴的墙壁上绘画着星空的图案,煞是迷人,仿佛能带你跳入宇宙的奇妙之旅。

16. 洞穴内长满了独特的地下植被,宛如进入了植物王国的秘密花园。

17. 洞穴中的光线透过洞穴顶部的裂隙倾泻而下,宛如大自然的探照灯。

18. 透过洞穴的洞隙,映入眼帘的景色似乎来自另一个世界,美得让人无法言表。

19. 洞穴中延伸出神秘的通道,仿佛是隐藏着另一个未知世界的门户。

20. 洞穴内的幽美景致是大自然辛勤工作的杰出杰作。

21. 洞穴的墙壁上留下了数百年的时光痕迹,仿佛在诉说着沉默的故事。

22. 洞穴壁上流淌下的水滴如精灵般在空中跳跃,画出一幅天然的水墨画。

23. 洞穴中低沉的回音仿佛是大地的心跳,让人感受到无穷的力量。

24. 洞穴内凉爽的气温让人感到宜人与舒适,宛如躲避炎热的天然避难所。

25. 洞穴内的风吹拂着脸颊,清新的气息给人一种回归大自然的宁静。

“洞穴比喻”

在《理想国》第七卷,柏拉图作了一个著名的比喻,其直接目的是要揭示“受过教育的人与没受过教育的人的本质”的不同及相关问题,人们一般称之为“洞穴喻”。

不过柏拉图认为,只要有一个逐渐习惯的过程,他的视力就可以恢复,首先大概看阴影最容易,其次是看人或事物在水中的倒影,再次是看事物本身,在夜间观察天象,之后就可以在白天看太阳本身了。

此时他便明白:“造成四季交替和年岁周期的主宰可见世界一切事物的正是这个太阳,它也就是他们过去通过某种曲折看见的所有那些事物的原因。

”于是他回想当初穴居的情形,就会庆幸自己在认识上的变化而对同伴表示遗憾。

他既已见到了事物之本身,便宁愿忍受任何痛苦也不愿意再过囚徒生活。

然而,如果他复回洞中,那些同伴不仅不信其言,还会觉得他到上面走了一趟,回来眼睛就坏了,对“影像”竟不能如从前那样辨别。

他的同伴们不仅不想出去,甚至想把那位带他出洞的人逮住杀掉。

通过一系列的论证和比喻,柏拉图终于完成了他关于两个世界的区分,从而建立起他的理念世界。

显然,他的目的是要人们去关注众多、相对、变动、暂时的事物之外的那个单一、绝对、不动、永恒的理念,并且从中获得真正的认识。

例如,人们要获得美的认识,就不能靠美的人物、美的雕像、美的建筑、美的风景或美的图画等事物,因为它们总是相对的,不可能十全十美,也不可能永远美丽,只有去把握美自身即美的理念,它才是永恒的、绝对的、无限的。

在某种意义上说,柏拉图提出理念论的目的是为了解决知识的问题。

在他看来,事物的世界可感而不可知,理念的世界可知而不可感。

描写洞穴的优美句子1、洞口矗立一个巨大的峻岩,犹如一个阴曹的判官,令人望而生畏。

我只身探幽寻胜,小心翼翼地摸进洞,顿觉习习凉风扑面而来,令人精神一振。

洞内乱石嶙峋,真是‘山峻高而蔽日,下幽晦而多雨”各种各样的怪石自然堆砌着,曲曲折折,阴森可怕,恰似“地狱’,。

洞中时宽时窄,宽处可容几十人,窄处一人通过也得弯腰侧身爬行。

2、洞内的石花(雪花石)、石葡萄、石珊瑚、石笋、石柱、石塔、石瀑、石帽等自然组成了一百七十三米的“雪花长廊”,宛如一座地下水晶宫。

石花一朵朵、一簇簇的绽放在洞壁上,虽不像牡丹那样华贵,但却如白雪一样纯洁素丽。

石葡萄圆润透亮,使人不禁想要摘下一个尝尝这种生长在溶洞里的特殊葡萄的味道,是酸是甜还是另有一番滋味,留给我们无尽的遐想……石塔层层叠叠,直冲27米高的洞顶,中间竟无一条裂缝,我们都很惊讶!3、洞内洞孔繁多,洞孔相连,真可谓四通八达!环视洞内景物,大都造型精美。

那岩顶呈大拱弧形,仿佛就是一个大锅盖从天而降,别有一番情趣。

4、洞内有泉水,有天窗,形态各异的大小石柱、石笋数以千计,宛如雨后春笋,错落林立。

尤其是一根高40多米的“直通云霄”的巨大石柱,壮观绮丽,实属罕见。

在一汪泉水的旁边,一只栩栩如生的石狮子引起了我的注意,这只石狮子脚踏“梯田”,正张着血盆大嘴,伸着一条前腿,津津有味在喝着这甘甜的泉水。

5、洞中的景色真可谓是别有洞天:“山鹰戏熊’”金鸡独立” 等钟乳石个个奇形怪状,但又形态逼真,栩栩如生。

6、洞中有一片草地,阳光透过树梢射在草地上,又返照到洞中,使洞中蒙蒙的水气呈现出淡淡的青色,幽静缥缈仿佛青霞绕室产青霞第一洞天”,果然名不虚传!7、刚走一会儿,两崖壁越来越窄,里面黑乎乎的,这时候,我有点怕了,我真希望快点通过一线天,手碰到的崖壁湿湿的,挺恐怖的,这时要侧着身子前进,还好我苗条,我鼓足勇气摸黑前进。

8、内琳琅满目,形态万千的钟乳石将洞穴巨大的空间装饰得美不胜收。

在彩灯的照耀下,姿态万千的钟乳石尽收眼底。

洞穴理论及其比喻义洞穴理论是指法国哲学家萨特在《存在与虚无》中提出的一种哲学概念,它被用来比喻人类的存在状态。

根据洞穴理论,人的存在就像是被困在一个黑暗的洞穴里,无法自拔。

在这个洞穴里,人感到孤独、无助,生活的意义也变得难以捉摸。

洞穴代表了人类的存在状况,人们被各种各样的限制和束缚所困扰,无法自由地选择自己的生活方式和追求。

洞穴理论的比喻义是指人类生活的困境和无意义感。

人们往往被各种社会和文化的规范所束缚,无法自由地决定自己的行为和生活方式。

这种困境使人们感到无助和绝望,无法找到生活的意义和价值。

萨特认为,人的存在不是事先确定好的,而是通过自己的行为和选择而建立起来的。

社会和文化的规范限制了人的选择权,使人们感到被囚禁在一个黑暗的洞穴里。

人们渴望自由,渴望找到生活的意义,但是往往被各种限制所束缚,无法摆脱这种困境。

洞穴理论的比喻义也可以理解为人类对现实世界的认知和理解。

人们生活在一种虚幻的世界中,受到各种主观经验和知识的影响。

这种主观经验和知识使人们对世界有了自己的理解和解释,但却可能与现实世界有所偏差。

人们对世界的认知往往是有限和片面的,他们只能看到洞穴里的阴影而无法看到真实的世界。

洞穴理论的比喻义还可以解释为人类对自身的认识和理解。

人们往往对自己的内心世界和欲望有所偏见和误解,不愿正视自己的困惑和矛盾。

他们用各种方式逃避现实,追求自我满足,但却无法获得真正的满足和幸福。

人们需要认识到自己的局限性和无限性,接受自己的存在状态,才能找到真正的自由和意义。

洞穴理论及其比喻义表达了人类存在的困境和无意义感。

人们渴望自由和意义,但却被各种限制和束缚所困扰。

他们生活在一个虚幻的世界中,无法真正了解自己和现实世界。

只有通过对自身和现实的深入思考,人们才能摆脱洞穴的困境,找到真正的自由和意义。

洞穴之喻作文

洞穴之喻是一种常见的比喻,它用来比喻人们在社会上的处境。

这种比喻可以帮助我们更好地理解社会中的种种矛盾和问题。

洞穴之喻是这样的:假设我们的人生就像一个洞穴,那么这个洞穴的四面都是由社会环境给我们打造的,而我们就坐在洞穴里,只能看到洞穴里面的景象,甚至于不知道那几个墙体后面有什么东西。

就好比我们生活的社会,我们每天看到的社会现实,就是社会环境在洞穴里给我们绘制出来的景象,即使有些事我们看起来有些不可思议,也是社会环境给我们作出的假象。

在这样的比喻中,洞穴里的光线可以代表知识。

我们可以通过阅读,思考,去探索洞穴后面到底有什么。

就像以前老师说的,灯塔是照亮海洋的,所以知识就好比一盏灯,能够照亮我们的人生,带领我们走出洞穴,看见更美好的世界。

另一方面,洞穴里的幽暗也可以代表情绪,如果我们沉沦在洞穴里,那么就会慢慢变得无所适从,进而产生各种悲伤和失落的情绪。

我们也可以通过积极乐观地思考,怀抱着希望,让光照进来,最终走出洞穴,获得更美好的人生。

当我们把洞穴作为社会的象征,那么进入洞穴我们看到的社会现实,就是社会环境给我们绘制出来的景象。

我们在这样的环境中生活,就像洞穴里的人一样,只能看到墙壁上的画面而不知道外面的世界。

因此,我们不应该把自己像洞穴里的人,被社会墙壁给困住,而是要有勇气,有胆量,通过不断学习和思考,去探索外面的世界,看

到事物的真实面目,尽自己所能,去改变这样的社会环境,让自己生活在一个更美好、更公平正义的社会中。

在这样一个象征性的比喻中,洞穴之喻让我们更好地理解社会中的种种矛盾和问题,更好地把握自己的人生,最终走向美好的未来。

柏拉图的《理想国》中关于“洞穴比喻”是指什么

柏拉图在《理想国》中关于“洞穴”的比喻,是一个非常有名的比喻。

有一群人世世代代住在一个洞穴里,从出生起就犹如囚徒,被铁链锁在固定的地点,甚至他们被锁住了脖子而不能回头或四顾。

他们的身后有一堆火,在火和囚徒之间有一堵矮墙,墙后有人举着各种雕像走过,火光将这些雕像投影在囚徒对面的洞壁上,形成各种变化的影像。

但洞中的人并不了解这到底是怎么回事,他们甚至连自己是什么模样也不清楚。

由于众人已经习惯,因此并不觉得悲惨,也没有人想要脱离“困境”。

直到有一个囚徒偶然挣脱了锁链,移动脚步,转过头来,平生第一次见到了炫目的光亮。

他克服了最初的刺眼的痛苦,走出洞穴,看到了阳光下真实的一切。

他庆幸自己的解放,并怜悯自己的同胞,于是又义无反顾的回到了洞穴。

但这个从光明回到黑暗的人却被他的同胞们嘲笑,认为他在外面弄坏了自己的眼睛不合算,在也看不清墙上的影像,在关于幻觉和真理、偶像和原型的激烈争辩中,他被不断激怒的人群怀恨,并且最终被他们用乱棍打死。

从这个明显影射着苏格拉底最后命运的故事里,不难看出柏拉图柏拉图对严峻的人类实际状态的关注。

“这是一个关于人类从黑暗走向光明、从无知走向有知、从被遗弃走向被拯救的进步神话。

”这个比喻更在显示着这样一种关系:人们此生所知的事物与这些事物超于生活之外的理念。

作为一个习惯了理科基础学科学习而又没怎么学过哲学的学生来说,我对这个比喻的最初理解,还是基于自己的思维惯性,从自然的二分理论里面得到的一些感悟。

虽然一开始觉得有点可笑,但后来想想,觉得这对于理解囚徒们得心理,并且尤其是对理解柏拉图的这个关于洞穴比喻的意义,还是有很大的帮助的。

所谓自然的二分理论,是把自然机械的二分为两个部分,一是在意识中理解的自然,二是作为意识的原因的自然。

作为意识中理解的自然是事实的自然,他本身包含了事物的一些为我们所感知的特性,如质地、颜色、热度等;而作为意识的原因的自然,则是推测出的产生这种特性的原因,比如我们说火发热是由于它在通过电磁波的形式向外辐射能量等。

之所以可以这样表达,是因为在基础科学中,人们基本上都无动于衷的默认这样的理论:当自然在感觉意识中向我们显露时,不把自然拖进与心灵的关系中就不能对自然作出一个完美一致的解释。

也正由此,二分的自然又通常在人们的心灵上汇合,表现为某种显现自然的流出物。

所以说的简单些,二分的自然也就是事物的原因和心灵对原因的反映。

回到“洞穴”的比喻中来。

在洞穴里,人们所看到的洞壁上的影像可以算作是在意识中理解的自然,也就是心灵对原因的反映。

按传统的二分理论,这必然会引起人们对其原因的探索,这样才能使得人们得到一个完美的解释。

然而洞穴里的人们并没有这么做,甚至有人想告诉他们的时候他们也不愿意去听,而要说那人是个疯子。

这种现象,可以很好的说明囚徒们的无知,就像房龙的《无知山谷里》的村民——或许房龙的《无知山谷》也就是据此改编的,但我更想说的是按照二分理论所探讨的现象与原因的关系,也就是前文所讲的,它所显示的人们此生所知的事物与这些事物超于生活之外的理念的关系。

有人说,把图书馆的书全部都烧掉,只留下一本,就可以重建整个图书馆,这本书就是柏拉图的《理想国》。

因为在后人所研究的许多问题中,在柏拉图那里都已经又了雏形。

在“洞穴”的比喻中,挣脱锁链的人走出了洞穴,找到了洞壁上影像的原因,看到了太阳下真是的一切,这也正是他对无知的突破,对真理的探索。

它在后人的眼中,似乎总有着这么一个暗示,即要保持住对事物的敏感度,不要因习惯了它而对其默然视之,而是一定要不失时机的去探求它,去寻求真理的源泉。

在现象与本质之间,我们绝不能麻痹自己的双眼,努力探索才是正道。

而这种动机,也正是当今自然科学发展的主要动力。

因此,从这个意义上讲,我更想把柏拉图的这个比喻看作是自然的二分理论的起源。

要知道,自然科学自产生至今,

二分理论就不折不扣的指引这人们不断去探求事物的本质,去索求世间的真理。

在这一路上,柏拉图真是为人类指明了方向。

他使得精神世界不再与非精神的事实世界对立,而同样也成为一个真是的世界,尽管这个世界至今仍很不完善;他也使得与之对立的普遍经验世界,因其为借助想象、完全由不在同一层面上的混合材料组成,而丧失了存在的独立性。

而真正的勇士克服千难险阻去追寻它的真谛,才使得世间的一切事物得以统一。

同时,由经验构造的自然和真实的自然也在哲学的高度上达到了和谐的统一,不再永久的隔离。

“由此,自然为我们进行抽象,决定了我们所能看到和听到什么样的震动范围,并得到了让心灵得以完美的解释。

”

这一次我故意避开传统的看待这个比喻的方式,而是结合自己的专业学科特点来考虑它,一是觉得这个比喻实在是一个只得思索的问题,第二则是通过这一节课的学习,确实感觉到柏拉图的思想对整个人类思想的发展,尤其是西方哲学和自然科学的发展的确起到了非常重要的作用,我从这个侧面了写,也是为了想从这个侧面,借助这样一个经典的比喻来说明这一点,说明柏拉图的伟大,和他的思想的伟大。

“洞穴比喻”

柏拉图作了一个著名的比喻,其直接目的是要揭示“受过教育的人与没受过教育的人的本质”[1]的不同及相关问题,人们一般称之为“洞穴喻”。

在这个比喻中,柏拉图作了如下设想:有一个洞穴式的地下室,一条长长的通道通向外面,有微弱的阳光从通道里照进来。

有一些囚徒从小就住在洞穴中,头颈和腿脚都被绑着,不能走动也不能转头,只能朝前看着洞穴后壁。

在他们背后的上方,远远燃烧着一个火炬。

在火炬和人的中间有一条隆起的道路,同时有一堵低墙。

在这堵墙的后面,向着火光的地方,又有些别的人。

他们手中拿着各色各样的假人或假兽,把它们高举过墙,让他们做出动作,这些人时而交谈,时而又不做声。

于是,这些囚徒只能看见投射在他们面前的墙壁上的影像。

他们将会把这些影像当作真实的东西,他们也会将回声当成影像所说的话。

此时,假如有一个囚徒被解除了桎梏,被迫突然站起来,可以转头环视,他现在就可以看见事物本身了:但他们却以为他现在看到的是非本质的梦幻,最初看见的影像才是真实的。

而假如有人把他从洞穴中带出来,走到阳光下面,他将会因为光线的刺激而觉得眼前金星乱蹦,以至什么也看不见。

他就会恨那个把他带到阳光之下的人,认为这人使他看不见真实事物,而且给他带来了痛苦。