20课对外开放格局的形成

- 格式:doc

- 大小:100.50 KB

- 文档页数:3

第20课对外开放格局的形成课标要求:了解中共十一届三中全会有关改革开放决策的内容,认识其对我国开创社会主义现代化建设新局面的历史意义。

概述我国创办经济特区、兴办经济技术开发区、开辟沿海经济开放区和开发开放上海浦东的史实,分析我国对外开放格局初步形成的特点。

教材分析:三中全会后,我国进入了以经济建设为中心的社会主义现代化建设新时期。

对内改革与对外开放成为推动国家经济发展的两大支柱和引擎。

教材第20课,介绍了我国对内改革的基本情况与成果。

而本节第21课则介绍了对外开放的过程与影响。

教材第一目“经济特区和经济开放区”介绍了我国从点到线再到面,从经济特区到沿海开放城市、到经济开放区,再到全国,从东南沿海到西北内陆的对外开放的过程以及特点,第二目“加入世界贸易组织”,介绍了世贸组织这个机构,以及我国加入世贸的艰难历程和影响,加入世贸使我国的对外开放从政策性开放进入到制度性开放阶段,是我国对外开放的深化阶段,它对巩固改革开放的成果,推动我国市场经济体制的形成,促进国家经济的发展产生深远影响。

学生分析:本人所教班级的学生中,知识基础和学习兴趣方面存在较大的差异。

有的班学生基础较好,学习的主动性、积极性较高,因此,在教学过程中,需要贯彻落实“创设历史情境,掌握基本知识,理清历史线索,探究解决问题思路”的原则,在探究问题的同时填补学生知识空白点,扫除知识盲点。

同时,针对该班学生思维能力和自学能力较强的特点,将着重引导学生分析问题、解决问题,引导学生自主学习,激发学生学习兴趣。

而有的班学生的基础知识薄弱,兴趣不高,则主要是要激发学生的学习兴趣,掌握最基本的历史知识,了解历史发展的主要线索。

三维目标:1、知识与能力:经济特区和经济开发区经济特区的概念、设立,对外开放格局的初步形成对外开放的原因;设立四个特区的原因;对外开放格局的特点。

加入世界贸易组织世贸组织的由来和发展。

中国加入世界贸易组织的历程,我国加入世界贸易组织的影响和作用2、过程与方法:资料收集,问题探究,比较归纳、概括开放格局形成的过程。

第20课对外开放格局的形成1、新时期我国对外开放的原因(1)从历史角度而言,是吸取历史经验教训的结果,关闭国门一定会脱离世界发展的大势。

实行对外开放,利用和吸收外国资金、技术和管理经验,可以加快我国的发展。

(2)从世界角度而言,对外开放是当今世界经济发展国际化、全球化的必然趋势,是世界各国发展经济的基础战略。

(3)从发展社会主义生产力的改革目标看,对外开放能跟踪世界先进水平,推动我国经济体制改革的深入发展,完成从计划经济向社会主义市场经济体制过渡。

2.经济特区和经济开发区(1)创办经济特区:为了吸收和利用国外的资金、先进技术和管理经验,以促进经济的发展。

1980年起,先后建立了深圳、珠海、汕头、厦门和海南五个经济特区。

(2)设立沿海开放城市:1984年,开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海港口城市。

(3)开辟沿海经济开发区:包括闽南三角区、长江三角洲、珠江三角洲等。

(4)进一步对外开放①1992年,开发上海浦东成为经济建设的重点,成为中国进一步对外开放的标志。

②从2004年以来,天津滨海新区的开发建设引起世人关注。

(5)对外开放新格局:从经济特区到沿海开放城市,再到内陆省会城市,从东部到中西部全方位、多层次的新格局。

(6)作用:有力推动了中国经济的发展,越来越适应经济和科技发展的全球化趋势。

3.加入世界贸易组织(1)性质:世贸组织是各国间从事经济贸易活动的世界性统一市场。

(2)标志:2001年12月,中国成为世界贸易组织正式成员。

(3)意义①是中国融入世界经济的必然选择和实现与世界经济全面接轨的契机。

标志着世界大市场对中国的开放,总体上符合我国的根本长远利益。

②有力地推动了全球经济的繁荣与发展,标志着我国对外开放进入一个新的阶段。

1.(2016·海南高考·25)1979年7月,中共中央做出决定,要求广东和福建两省“发挥优越条件,抓紧当前有利的国际形势,先走一步”。

其直接结果是( )A.推行家庭联产承包责任制B.设立经济特区C.建立社会主义市场经济体制D.开展国企改革2.(2016·海南高考·24)1949年12月,中央人民政府政务院颁布《关于统一发布中央人民政府及其所属各机关重要新闻的暂行办法》,规定所有公告和公告性新闻均由新华通讯社统一发布。

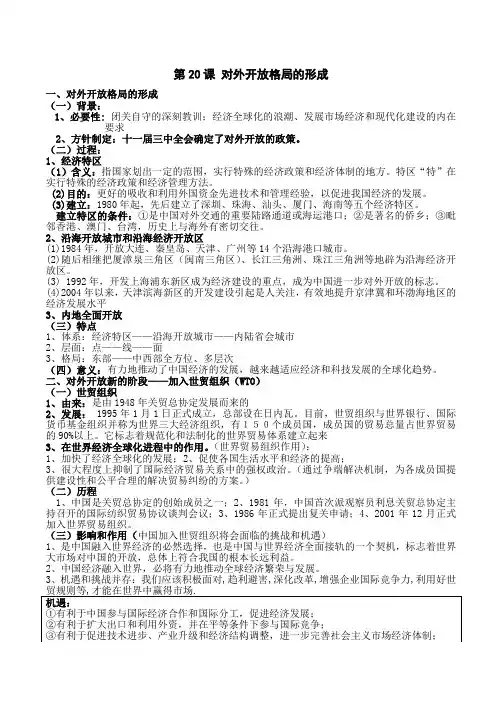

第20课对外开放格局的形成一、对外开放格局的形成(一)背景:1、必要性:闭关自守的深刻教训;经济全球化的浪潮、发展市场经济和现代化建设的内在要求2、方针制定:十一届三中全会确定了对外开放的政策。

(二)过程:1、经济特区(1)含义:指国家划出一定的范围,实行特殊的经济政策和经济体制的地方。

特区“特”在实行特殊的经济政策和经济管理方法。

(2)目的:更好的吸收和利用外国资金先进技术和管理经验,以促进我国经济的发展。

(3)建立:1980年起,先后建立了深圳、珠海、汕头、厦门、海南等五个经济特区。

建立特区的条件:①是中国对外交通的重要陆路通道或海运港口;②是著名的侨乡;③毗邻香港、澳门、台湾,历史上与海外有密切交往。

2、沿海开放城市和沿海经济开放区(1)1984年,开放大连、秦皇岛、天津、广州等14个沿海港口城市。

(2)随后相继把厦漳泉三角区(闽南三角区)、长江三角洲、珠江三角洲等地辟为沿海经济开放区。

(3) 1992年,开发上海浦东新区成为经济建设的重点,成为中国进一步对外开放的标志。

(4)2004年以来,天津滨海新区的开发建设引起是人关注,有效地提升京津冀和环渤海地区的经济发展水平3、内地全面开放(三)特点1、体系:经济特区——沿海开放城市——内陆省会城市2、层面:点——线——面3、格局:东部——中西部全方位、多层次(四)意义:有力地推动了中国经济的发展,越来越适应经济和科技发展的全球化趋势。

二、对外开放新的阶段——加入世贸组织(WTO)(一)世贸组织1、由来:是由1948年关贸总协定发展而来的2、发展: 1995年1月1日正式成立,总部设在日内瓦。

目前,世贸组织与世界银行、国际货币基金组织并称为世界三大经济组织,有150个成员国,成员国的贸易总量占世界贸易的90%以上。

它标志着规范化和法制化的世界贸易体系建立起来3、在世界经济全球化进程中的作用。

(世界贸易组织作用):1、加快了经济全球化的发展;2、促使各国生活水平和经济的提高;3、很大程度上抑制了国际经济贸易关系中的强权政治。

第20课对外开放格局的形成【课前预习案】一、对外:开放格局的形成(一)过程1.创办经济特区:(1)含义:我国的经济特区是指国家划出一定的范围,实行特殊的-----------和的地区。

“特”在实行特殊的和。

(2)目的:为了更好地吸收和利用国外的、和,以促进我国经济的发展。

(3)创办:1980年、、、四个经济特区建立,1988年设立经济特区。

(4)原因:中国南方是对外交通的或重要,是著名,离、、较近,在历史上与海外密切交往。

(5)地位和影响:特区是发展外向型经济的排头兵和经济体制改革的试验田。

特区外向型经济的建立和发展,对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范的作用。

2.开放沿海城市:年,进一步开放个沿海港口城市。

3.开辟沿海经济开发区:1985年以后将、、、环渤海沿岸开辟为沿海经济开放区,到1992年形成了沿海经济开放带。

4.进一步对外开放:①上海浦东的开发和开放:年,开发浦东成为经济建设的重点,同时也成为中国进一步对外开放的标志。

②天津滨海新区的开发:2004年以来,这一地区的进一步开发开放,有效地提升京津冀和环渤海地区的经济发展水平。

③加入世贸组织:2001年12月11日,标志着中国对外开放进入了一个新阶段。

(二)特点:1.由东到西、由点到线、由线到面、由沿海到内地、由东部到中西部逐步推进。

2.全方位、多层次、宽领域的开放体系。

(三)作用:有力地推动了中国经济的发展,越来越适应经济和科技发展的全球化趋势。

二、加入世贸组织1.过程:1981年,中国首次派观察员列席了关贸总协定召开的谈判会议;1986年7月中国正式申请恢复在中的缔约国地位;年12月11日中国成为世贸组织正式成员。

2.世贸组织性质:实际上是世界各国之间从事活动的世界性统一市场。

3.意义:是中国融入的必然选择,也是中国与世界经济实现的一个契机,标志着世界大市场对中国的开放,总体上符合我国的根本长远利益。

中国经济融入世界,必将有力地推动全球经济的繁荣与发展。

A.临近港澳 B.经济发展水平居全国领先地位

C.已有许多外资企业 D.城市经济体制改革取得突出成绩

5.十一届三中全会结束后,首先实行改革开放的地区是

A.安徽、四川、广东、福建 B.四川、广东、浦东、安徽

C.广东、安徽、江苏、浙江 D.四川、浙江、福建、浦东

6.1990年4月中央政府决定开发开放浦东,其目的是

A.进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一,并带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃

B.使其成为中国经济建设战略的重要组成部分

C.重塑上海国际化、现代化大都市的形象

D.学习韩国、新加坡引进外资,发展劳动密集型产业的经验

8.十一届三中全会以后,我国实行对外开放的根本目的是

A.建立和完善社会主义市场经济体制

B.扩大对外贸易,吸引外资

C.发展我国的社会主义经济

D.尽快加入世贸组织

9.《烟标收藏入门》记载:“1889年美国人菲里斯克在上海试销的‘品海’卷烟的烟标是我国最早的烟标……1991年《烟草专卖法》规定,烟标上必须标明‘焦油含量’和‘吸烟有害健康’字样。

1991年中国加入国际条形码协会,并规定从1992年起在出口卷烟烟标上必须标明条形码。

”对此我们不能提炼出的有效信息是

A.反映出近代中国接受了一些西式生活习俗 B.改革开放后中国人生活更加注重健康

C.加入WTO的我国经济生活开始趋于法律化 D.我国调整烟标设计以顺应经济全球化的需要

10.用“春天”来形容上个世纪80年代的中国是十分恰当的:枯木可见,但万物复苏,各行各业充满生机。

下列情景与那个年代无关的是

A.春播的田野上,父子兄妹聚在一块小田里精耕细作

B.日新月异的深圳:“时间就是金钱,效率就是生命”标语振奋人心

C.浦东新区,高楼四起,跨国公司的招牌特别引人注目

D.充满幻想与希望的海南省,有各地客商、民工来去匆匆

11、见《非常学案》“实践导练”7题。