五俞穴、募穴、原穴、络穴、八会穴

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:10

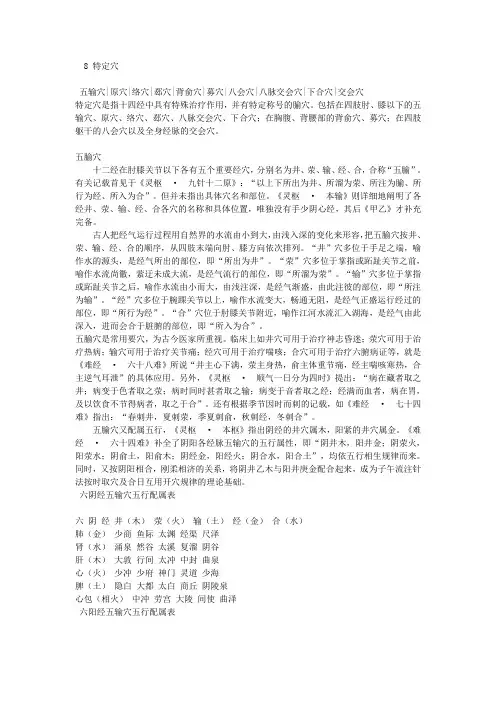

8 特定穴五输穴|原穴|络穴|郄穴|背俞穴|募穴|八会穴|八脉交会穴|下合穴|交会穴特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并有特定称号的腧穴。

包括在四肢肘、膝以下的五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴;在胸腹、背腰部的背俞穴、募穴;在四肢躯干的八会穴以及全身经脉的交会穴。

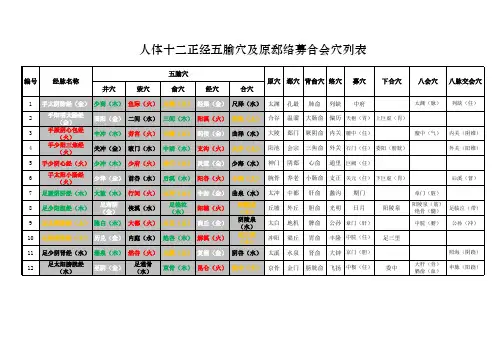

五腧穴十二经在肘膝关节以下各有五个重要经穴,分别名为井、荥、输、经、合,合称“五腧”。

有关记载首见于《灵枢·九针十二原》:“以上下所出为井、所溜为荥、所注为腧、所行为经、所入为合”。

但并未指出具体穴名和部位。

《灵枢·本输》则详细地阐明了各经井、荥、输、经、合各穴的名称和具体位置,唯独没有手少阴心经,其后《甲乙》才补充完备。

古人把经气运行过程用自然界的水流由小到大,由浅入深的变化来形容,把五腧穴按井、荥、输、经、合的顺序,从四肢末端向肘、膝方向依次排列。

“井”穴多位于手足之端,喻作水的源头,是经气所出的部位,即“所出为井”。

“荥”穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚徽,萦迂未成大流,是经气流行的部位,即“所溜为荥”。

“输”穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小而大,由浅注深,是经气渐盛,由此注彼的部位,即“所注为输”。

“经”穴多位于腕踝关节以上,喻作水流变大,畅通无阻,是经气正盛运行经过的部位,即“所行为经”。

“合”穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流汇入湖海,是经气由此深入,进而会合于脏腑的部位,即“所入为合”。

五腧穴是常用要穴,为古今医家所重视。

临床上如井穴可用于治疗神志昏迷;荥穴可用于治疗热病;输穴可用于治疗关节痛;经穴可用于治疗喘咳;合穴可用于治疗六腑病证等,就是《难经·六十八难》所说“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气耳泄”的具体应用。

另外,《灵枢·顺气一日分为四时》提出:“病在藏者取之井;病变于色者取之荥;病时间时甚者取之输;病变于音者取之经;经满而血者,病在胃,及以饮食不节得病者,取之于合”。

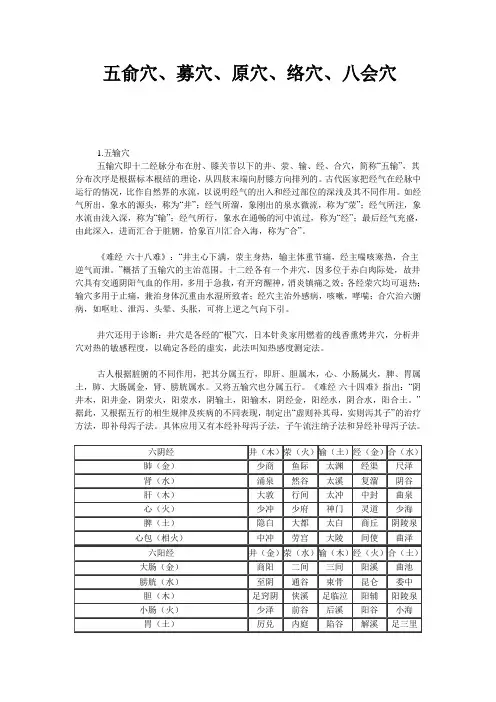

五俞穴、募穴、原穴、络穴、八会穴1.五输穴五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的情况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

如经气所出,象水的源头,称为“井”;经气所溜,象刚出的泉水微流,称为“荥”;经气所注,象水流由浅入深,称为“输”;经气所行,象水在通畅的河中流过,称为“经”;最后经气充盛,由此深入,进而汇合于脏腑,恰象百川汇合入海,称为“合”。

《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

十二经各有一个井穴,因多位于赤白肉际处,故井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;各经荥穴均可退热;输穴多用于止痛,兼治身体沉重由水湿所致者;经穴主治外感病,咳嗽,哮喘;合穴治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之气向下引。

井穴还用于诊断:井穴是各经的“根”穴,日本针灸家用燃着的线香熏烤井穴,分析井穴对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古人根据脏腑的不同作用,把其分属五行,即肝、胆属木,心、小肠属火,脾、胃属土,肺、大肠属金,肾、膀胱属水。

又将五输穴也分属五行。

《难经·六十四难》指出:“阴井木,阳井金,阴荥火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经水,阴合水,阳合土。

”据此,又根据五行的相生规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的治疗方法,即补母泻子法。

具体应用又有本经补母泻子法,子午流注纳子法和异经补母泻子法。

2.原穴、络穴“原”即本源,原气之意。

原穴是脏腑原气经过和留止的部位。

十二经脉在四肢各有一个原穴,又名“十二原”。

在六阳经,原穴单独存在,排列在腧穴之后,六阴经则以输为原。

“络”即联络之意,络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫络穴。

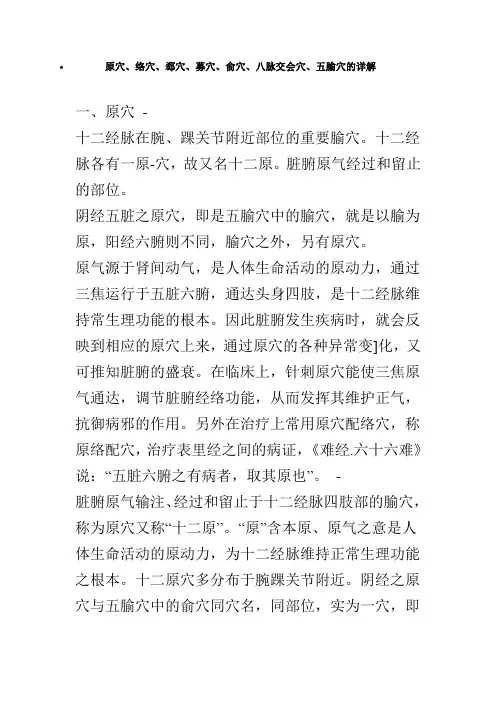

•原穴、络穴、郄穴、募穴、俞穴、八脉交会穴、五腧穴的详解一、原穴-十二经脉在腕、踝关节附近部位的重要腧穴。

十二经脉各有一原-穴,故又名十二原。

脏腑原气经过和留止的部位。

阴经五脏之原穴,即是五腧穴中的腧穴,就是以腧为原,阳经六腑则不同,腧穴之外,另有原穴。

原气源于肾间动气,是人体生命活动的原动力,通过三焦运行于五脏六腑,通达头身四肢,是十二经脉维持常生理功能的根本。

因此脏腑发生疾病时,就会反映到相应的原穴上来,通过原穴的各种异常变]化,又可推知脏腑的盛衰。

在临床上,针刺原穴能使三焦原气通达,调节脏腑经络功能,从而发挥其维护正气,抗御病邪的作用。

另外在治疗上常用原穴配络穴,称原络配穴,治疗表里经之间的病证,《难经.六十六难》说:“五脏六腑之有病者,取其原也”。

-脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴又称“十二原”。

“原”含本原、原气之意是人体生命活动的原动力,为十二经脉维持正常生理功能之根本。

十二原穴多分布于腕踝关节附近。

阴经之原穴与五腧穴中的俞穴同穴名,同部位,实为一穴,即所谓“阴经以俞为原”,“阴经之俞并于原”。

阳经之原穴位于五腧穴中的俞穴之后,既另置一原。

-原穴口诀:胃原冲阳脾太白,大肠合谷肺太渊;小肠腕骨心神门,膀胱京骨肾太溪;三焦阳池包大陵,胆经丘墟肝太冲。

--二、络穴-俗话说:“久病入络”。

络穴是治疗慢性病的要穴首选,十二经脉-[B]的络穴位于四肢部肘膝关节以下;任脉络发于鸠尾,督脉络发于长强,脾之大络出于大包(脾有公孙和大包两个络穴),合称十五络穴。

-十五络脉从经脉分出处各有1个腧穴,称之为络穴又称“十五络穴”。

“络”有联络、散布之意。

十二经脉各有一络脉分出,故各有一络穴。

十二经脉的络穴位于四肢肘膝关节以下;任脉络穴鸠尾位于上腹部;督脉络穴长强位于尾骶部;脾之大络大包穴位于胸胁部。

-络穴的治疗作用主要有以下几方面。

-1、络穴各主治其络脉虚实的病证。

如:手少阴心经别络,实则胸中支满,虚则不能言语,皆可取其络“通里穴”治疗。

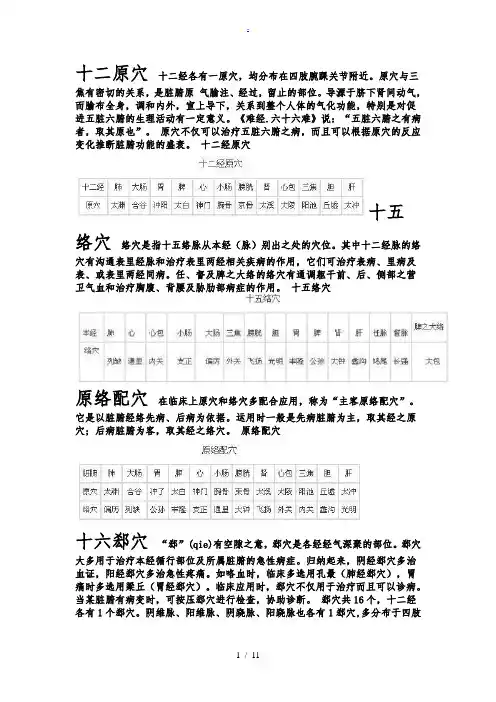

十二原穴十二经各有一原穴,均分布在四肢腕踝关节附近。

原穴与三焦有密切的关系,是脏腑原气腧注、经过,留止的部位。

导源于脐下肾间动气,而腧布全身,调和内外,宣上导下,关系到整个人体的气化功能,特别是对促进五脏六腑的生理活动有一定意义。

《难经.六十六难》说:“五脏六腑之有病者,取其原也”。

原穴不仅可以治疗五脏六腑之病,而且可以根据原穴的反应变化推断脏腑功能的盛衰。

十二经原穴十五络穴络穴是指十五络脉从本经(脉)别出之处的穴位。

其中十二经脉的络穴有沟通表里经脉和治疗表里两经相关疾病的作用,它们可治疗表病、里病及表、或表里两经同病。

任、督及脾之大络的络穴有通调躯干前、后、侧部之营卫气血和治疗胸腹、背腰及胁肋部病症的作用。

十五络穴原络配穴在临床上原穴和络穴多配合应用,称为“主客原络配穴”。

它是以脏腑经络先病、后病为依据。

运用时一般是先病脏腑为主,取其经之原穴;后病脏腑为客,取其经之络穴。

原络配穴十六郄穴“郄”(qie)有空隙之意,郄穴是各经经气深聚的部位。

郄穴大多用于治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病症。

归纳起来,阴经郄穴多治血证,阳经郄穴多治急性疼痛。

如咯血时,临床多选用孔最(肺经郄穴),胃痛时多选用梁丘(胃经郄穴)。

临床应用时,郄穴不仅用于治疗而且可以诊病。

当某脏腑有病变时,可按压郄穴进行检查,协助诊断。

郄穴共16个,十二经各有1个郄穴。

阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉也各有1郄穴,多分布于四肢肘膝部以下。

十六郄穴六腑下合穴下合穴是指手三阳穴腑之气下合于足三阳经的六个腧穴。

《灵枢.邪气脏腑病形》说:“荥输治外经,合治内腑”。

六腑下合穴包括足三阳经的合穴以及手三阳经合于足三阳经的3个腧穴。

共计6个。

六腑下合穴八会穴八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气所会聚的腧穴,能治疗其病变。

《难经.四十五难》说:“热病在内者,取其会之气穴也”。

说明八会穴还能治疗某些热病。

1).脏会章门:又为脾募。

脾、胃合为后天之本,气血生化之源。

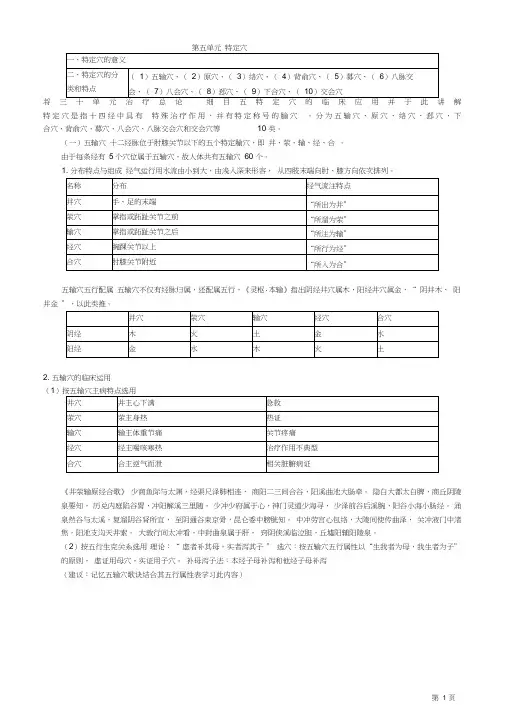

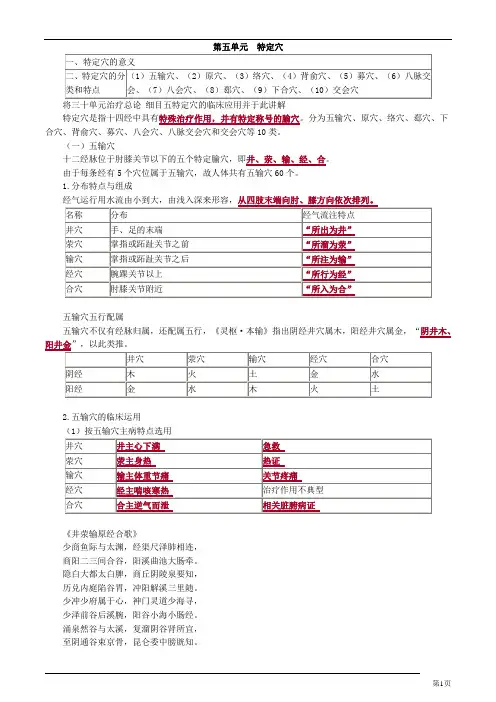

将解特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并有特定称号的腧穴。

分为五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴、背俞穴、募穴、八会穴、八脉交会穴和交会穴等10 类。

(一)五输穴十二经脉位于肘膝关节以下的五个特定腧穴,即井、荥、输、经、合。

由于每条经有5个穴位属于五输穴,故人体共有五输穴60 个。

1. 分布特点与组成经气运行用水流由小到大,由浅入深来形容,从四肢末端向肘、膝方向依次排列。

五输穴五行配属五输穴不仅有经脉归属,还配属五行,《灵枢·本输》指出阴经井穴属木,阳经井穴属金,“ 阴井木、阳井金”,以此类推。

2. 五输穴的临床运用(1《井荥输原经合歌》少商鱼际与太渊,经渠尺泽肺相连,商阳二三间合谷,阳溪曲池大肠牵。

隐白大都太白脾,商丘阴陵泉要知,历兑内庭陷谷胃,冲阳解溪三里随。

少冲少府属于心,神门灵道少海寻,少泽前谷后溪腕,阳谷小海小肠经。

涌泉然谷与太溪,复溜阴谷肾所宜,至阴通谷束京骨,昆仑委中膀胱知。

中冲劳宫心包络,大陵间使传曲泽,关冲液门中渚焦,阳池支沟天井索。

大敦行间太冲看,中封曲泉属于肝,窍阴侠溪临泣胆,丘墟阳辅阳陵泉。

(2)按五行生克关系选用理论:“ 虚者补其母,实者泻其子” 选穴:按五输穴五行属性以“生我者为母,我生者为子”的原则,虚证用母穴,实证用子穴。

补母泻子法:本经子母补泻和他经子母补泻(建议:记忆五输穴歌诀结合其五行属性表学习此内容)六阴经五输穴与五行配属表(3)按时选用①季节:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。

”②每日时辰:根据一日之中十二经脉气血盛衰开合的时间,而选用不同的五输穴,——“子午流注”。

例题下列各项中,叙述不正确的是A. 所根为井B. 所溜为荥C. 所注为输D. 所行为经E. 所入为合『正确答案』A 『答案解析』应该为所出为井。

在五输穴中,合穴主要治疗:A. 心下满B. 身热C. 体重节痛D. 喘咳寒热E. 逆气而泄『正确答案』E 『答案解析』合穴主要治疗逆气而泄。

荥穴、井穴、经穴、络穴、原穴等的意思【提问】肺之募穴、郄穴、络穴、八脉交会穴(通于任脉)、输穴、原穴、八会穴之脉会、荥穴、井穴、经穴、络穴、原穴这些穴都是什么意思啊?都住什么病症?【回答】特定穴:所谓“特定”,有特殊确定之义。

在十四经穴中,有一部分腧穴被称为“特定穴”,都是一些具有特定名称、特别含义和特殊治疗作用的腧穴。

人体有病,一般会在这些腧穴上出现不同的病理反应。

而刺灸这些腧穴,治疗疾病的效果也比较明显,为古代医家临证实践经验的总结。

特定穴共分五输穴、原穴、络穴、俞穴、募穴、郄穴、八会穴、下合穴、八脉交会穴、交会穴十大类。

(一)五输穴五输穴是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的“井、荥、输、经、合”五种腧穴的总称。

《灵枢•九针十二原》篇说:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”。

古人把气血在经脉中的运行情况以自然界水流的动向作比喻,表示气血的流注由小到大,由浅入深。

气血所出,如水之源头为“井”,位于指趾末端;气血所溜,尤如刚开始的泉水微流为“荥”,位于指掌(趾跖)关节之前;气血所行,如同水流在宽敝的江河中运行畅通无阻为“经”,位于前臂和胫部;气血所入,好象百川汇入江海为“合”,位于肘、膝关节附近。

五输穴从井到合,依次由四肢末端向肘、膝方向排列。

由于五输穴又与五行相配,故又有“五行输”之称。

其五行所属,阴经井穴以木为始,阳经井穴以金为始。

然后按五行相生之序,阴经为井木、荥火、输土、经金、合水;阳经为井金、荥水、输木、经火、合土。

五输穴是人体根部、本部的腧穴,为十二经脉之气血出入之所。

每经五穴,共计六十穴。

不但能反应脏腑、经脉的某些病变,而且对四肢局部、头面、躯干病证甚至全身性疾病也有着良好的治疗作用。

(二)原穴原有本源之义,与人体三焦的原气关系密切。

《难经•六十六难》说:“三焦者,原气之别使,原者,三焦之尊号也。

”原气为机体生命活动的原动力,借三焦的气化作用输布全身。

原穴即脏腑、经脉的原气输注、留止之处。

第五单元特定穴将三十单元治疗总论细目五特定穴的临床应用并于此讲解特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并有特定称号的腧穴。

分为五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴、背俞穴、募穴、八会穴、八脉交会穴和交会穴等10类。

(一)五输穴十二经脉位于肘膝关节以下的五个特定腧穴,即井、荥、输、经、合。

由于每条经有5个穴位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。

1.分布特点与组成五输穴五行配属五输穴不仅有经脉归属,还配属五行,《灵枢·本输》指出阴经井穴属木,阳经井穴属金,“阴井木、2.五输穴的临床运用(1)按五输穴主病特点选用《井荥输原经合歌》少商鱼际与太渊,经渠尺泽肺相连,商阳二三间合谷,阳溪曲池大肠牵。

隐白大都太白脾,商丘阴陵泉要知,历兑内庭陷谷胃,冲阳解溪三里随。

少冲少府属于心,神门灵道少海寻,少泽前谷后溪腕,阳谷小海小肠经。

涌泉然谷与太溪,复溜阴谷肾所宜,至阴通谷束京骨,昆仑委中膀胱知。

中冲劳宫心包络,大陵间使传曲泽,关冲液门中渚焦,阳池支沟天井索。

大敦行间太冲看,中封曲泉属于肝,窍阴侠溪临泣胆,丘墟阳辅阳陵泉。

(2)按五行生克关系选用理论:“虚者补其母,实者泻其子”选穴:按五输穴五行属性以“生我者为母,我生者为子”的原则,虚证用母穴,实证用子穴。

补母泻子法:本经子母补泻和他经子母补泻(建议:记忆五输穴歌诀结合其五行属性表学习此内容)六阴经五输穴与五行配属表六阴经井(木)荥(火)输(土)经(金)合(水)肺(金)少商鱼际太渊经渠尺泽肾(水)涌泉然谷太溪复溜阴谷肝(木)大敦行间太冲中封曲泉心(火)少冲少府神门灵道少海脾(土)隐白大都太白商丘阴陵泉心包(相火)中冲劳宫大陵间使曲泽六阳经五输穴与五行配属表六阳经井(金)荥(水)输(木)经(火)合(土)大肠(金)商阳二间三间阳溪曲池膀胱(水)至阴足通谷束骨昆仑委中胆(木)足窍阴侠溪足临泣阳辅阳陵泉小肠(火)少泽前谷后溪阳谷小海胃(土)厉兑内庭陷谷解溪足三里三焦(相火)关冲液门中渚支沟天井(3)按时选用①季节:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。

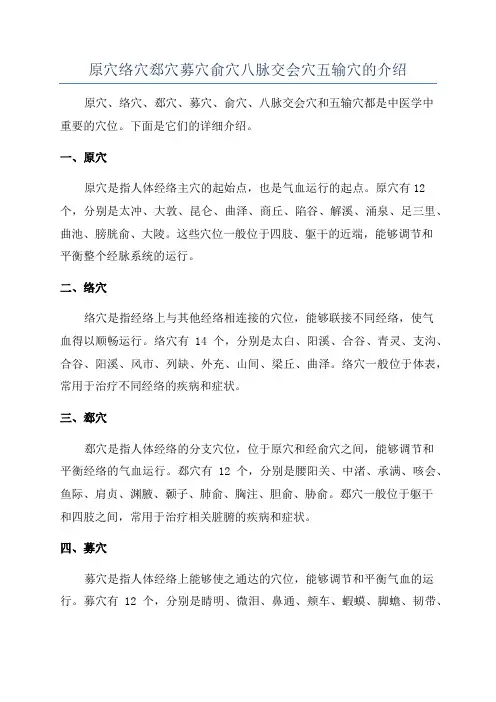

原穴络穴郄穴募穴俞穴八脉交会穴五输穴的介绍原穴、络穴、郄穴、募穴、俞穴、八脉交会穴和五输穴都是中医学中重要的穴位。

下面是它们的详细介绍。

一、原穴原穴是指人体经络主穴的起始点,也是气血运行的起点。

原穴有12个,分别是太冲、大敦、昆仑、曲泽、商丘、陷谷、解溪、涌泉、足三里、曲池、膀胱俞、大陵。

这些穴位一般位于四肢、躯干的近端,能够调节和平衡整个经脉系统的运行。

二、络穴络穴是指经络上与其他经络相连接的穴位,能够联接不同经络,使气血得以顺畅运行。

络穴有14个,分别是太白、阳溪、合谷、青灵、支沟、合谷、阳溪、风市、列缺、外充、山间、梁丘、曲泽。

络穴一般位于体表,常用于治疗不同经络的疾病和症状。

三、郄穴郄穴是指人体经络的分支穴位,位于原穴和经俞穴之间,能够调节和平衡经络的气血运行。

郄穴有12个,分别是腰阳关、中渚、承满、咳会、鱼际、肩贞、渊腋、颡子、肺俞、胸注、胆俞、胁俞。

郄穴一般位于躯干和四肢之间,常用于治疗相关脏腑的疾病和症状。

四、募穴募穴是指人体经络上能够使之通达的穴位,能够调节和平衡气血的运行。

募穴有12个,分别是睛明、微泪、鼻通、颊车、蝦蟆、脚蟾、韧带、关门、胆白、大横、胞际、齿关。

募穴涉及面部、四肢和躯干的不同部位,常用于调节相关区域的气血循环和功能。

五、俞穴俞穴是指人体经络上对应相关脏腑的穴位,能够调节和平衡脏腑的功能。

俞穴有54个,分别是3个胆俞、3个胃俞、3个大肠俞、3个三焦俞、3个小肠俞、3个胆囊俞、3个膀胱俞、3个心俞、3个脾俞、3个肺俞、3个肾俞、3个肾俞、3个肾俞、3个包络俞、3个胆经俞。

俞穴位于体表和躯干部位,可通过按摩、针灸等方法刺激,以调节和治疗相关脏腑的病症。

六、八脉交会穴八脉交会穴是指主要经脉与其他经脉交会的穴位,能够调节和平衡八脉的运行。

八脉交会穴有8个,分别是合谷、曲池、强间、承浆、承山、任脉、督脉和血海。

这些穴位位于头、面、躯干和四肢的不同部位,常用于调节和治疗相关脏腑和经络的疾病和症状。

五俞穴、募穴、原穴、络穴、八会穴1.五输穴五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的情况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

如经气所出,象水的源头,称为“井”;经气所溜,象刚出的泉水微流,称为“荥”;经气所注,象水流由浅入深,称为“输”;经气所行,象水在通畅的河中流过,称为“经”;最后经气充盛,由此深入,进而汇合于脏腑,恰象百川汇合入海,称为“合”。

《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

十二经各有一个井穴,因多位于赤白肉际处,故井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;各经荥穴均可退热;输穴多用于止痛,兼治身体沉重由水湿所致者;经穴主治外感病,咳嗽,哮喘;合穴治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之气向下引。

井穴还用于诊断:井穴是各经的“根”穴,日本针灸家用燃着的线香熏烤井穴,分析井穴对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古人根据脏腑的不同作用,把其分属五行,即肝、胆属木,心、小肠属火,脾、胃属土,肺、大肠属金,肾、膀胱属水。

又将五输穴也分属五行。

《难经·六十四难》指出:“阴井木,阳井金,阴荥火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经水,阴合水,阳合土。

”据此,又根据五行的相生规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的治疗方法,即补母泻子法。

具体应用又有本经补母泻子法,子午流注纳子法和异经补母泻子法。

2.原穴、络穴“原”即本源,原气之意。

原穴是脏腑原气经过和留止的部位。

十二经脉在四肢各有一个原穴,又名“十二原”。

在六阳经,原穴单独存在,排列在腧穴之后,六阴经则以输为原。

“络”即联络之意,络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫络穴。

络穴具有联络表里两经的作用。

十二经的络穴皆位于四肢肘膝关节以下,加之任脉络穴鸠尾位于腹,督脉络穴长强位于尾骶部,脾之大络大包穴位于胸胁,共十五穴,故称为“十五络穴”。

2.1.原穴一、用于诊断:《灵枢·九针十二原》:“五脏有疾也,应出十二原,十二原各有所出,明知其源,睹其应,而知五脏之害矣。

”目前,应用经络测定仪,测量各经原穴的导电情况,分析各经的虚实,以协助诊断脏腑疾病。

其读数与井穴知热感度的读数相反,数字大表示脏腑实证。

二、用于治疗:《灵枢·九针十二原》:“五脏有疾也,当取之十二原”。

原穴可调整脏腑经络的功能,既可补虚,又可泻实,原穴对脏腑疾病有很好的疗效,可单用,亦可与相表里的络穴配用,叫原络配穴法。

因此法是以病经的原穴为主,表里经的络穴为客,所以又叫主客原络配穴。

2.2.络穴一、用于诊断:《灵枢·经脉》:“凡此十五络者,实则必见,虚则必下,视之不见,求之上下,人经不同,络脉异所别也。

”当经脉有病时,有时会在络穴所在的络脉上出现酸痛、麻木、硬结及颜色改变,可帮助诊断疾病。

二、用于治疗:一是络穴主治络脉病,如手少阴经别络,实则胸中支满,虚则不能言语,可取通里穴治疗。

(详见络脉病候)。

二是一络通二经,即络穴不仅治本经病,也能治其相表里经的病症,如手太阴络穴列缺,即能治肺经之咳嗽、气喘,又可治大肠经的牙痛、头项强痛等症。

三是络穴治疗慢性病,特别是脏腑的慢性疾病,古人有“初病在经,久病在络”之说,即指久病不愈时,其病理产物气血痰湿等常由经入络,故凡一切内伤疾病或脏腑久病均可取络穴治疗。

对于络脉之实证,用浅刺放血的方法治疗。

3.背俞穴、募穴背俞穴是脏腑之气输注于背腰部的腧穴;募穴是脏腑之气汇聚于胸腹部的腧穴。

它们均分布于躯干部,与脏腑有密切关系。

3.1.背俞穴一、用于诊断:《灵枢·背俞》:“则欲得而验之,按其处,应在中而痛解,乃其俞也。

”《难经·六十七难》:“阴病行阳,俞在阳。

”指出五脏有病常在背俞穴上出现反应,按压背俞穴可以协助诊断。

二、用于治疗:治五脏病。

《素问·长刺节论》:“迫脏刺背,背俞也。

”是说明背俞穴对于五脏病针刺具有直接作用。

《素问·阴阳应象大论》:“阴病治阳”也说明五脏有病可以取相应的背俞穴进行治疗。

背俞穴不但可治与脏腑有关的疾病,还可治疗与本脏腑有关的五官九窍、皮肉筋骨病。

如肝俞既能治肝病,又治目疾(肝开窍于目)、筋脉挛急(肝主筋,肝藏血);肾俞治肾病,又可治与肾有关的耳聋耳鸣(肾开窍于耳,肾和则耳能闻五音)、阳痿(肾藏精、主生殖)及骨髓病(肾主骨生髓)。

背俞穴可单用,亦可配募穴,叫俞募配穴法。

3.2.募穴一、用于诊断:《难经·六十七难》“阳病行阴,故令募在阴”提出六腑有病(阳病)常在胸腹部的募穴上出现异常,指压募穴,可协助诊断,亦可与背俞穴互参诊病,即所谓“审募而察俞,察俞而诊募”。

二、用于治疗:募穴可治本脏腑病及阳经经络病症,《素问·阴阳应象大论》“阳病治阴”即指六腑病及阳经经络病可取募穴治疗,如胃脘痛取中脘;腹痛、腹泻取天枢;膀胱经之坐骨神经痛取中极等。

4.八会穴“会”即聚会之意,八会穴即脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气聚会的八个腧穴,故称八会穴,分布于躯干部和四肢部。

用于治疗:八会穴与其所属的八种脏器组织的生理功能有密切关系,各治疗与八者相关的疾病,尤其是八者的慢性虚弱性疾病。

如脏会章门主治五脏疾患,尤以肝脾多用;腑会中脘主治六腑病,尤以胃及大肠效优;筋会阳陵泉主治筋病,半身不遂、肩臂疼痛、拘挛瘫痪、痿痹多用;髓会悬钟主治下肢瘫痪、痿软无力、贫血、疼痛等;骨会大杼主治骨病,以周身骨节疼痛,尤其是颈肩背及四肢骨痛效佳;血会膈俞主治血病,吐血、衄血、咳血、便血、痔血、尿血、崩漏、贫血以及外伤出血、瘀血等;气会膻中主治气机不利的各种疾患,如胸闷、气短、噎膈、哮喘、郁证、呕逆嗳气等;脉会太渊主治脉管病,如脉管炎、无脉症、动脉硬化等。

5.郄穴“郄”有空隙之意,郄穴是各经经气深集的部位。

十二经脉、阴蹻、阳蹻、阴维、阳维脉各有一个郄穴,共十六个郄穴。

多分布于四肢肘、膝关节以下。

一、诊断:脏腑有病可按压郄穴,以协助诊断。

二、治疗:因郄穴为气血深藏之处,一般情况下,邪不可干,如果郄穴出现异常,说明病邪已深,表现必然急、重,故郄穴可用于本经循行和所属脏腑的急症、痛症、炎症以及久治不愈的疾病。

阴经郄穴有止血作用,如孔最止咯血。

中都止崩漏、阴郄止吐血衄血等。

阳经郄穴偏于止痛,如急性腰痛取养老,急性胃脘痛取梁丘等。

郄穴可以单用,亦可与会穴合用,叫郄会取穴法,如梁丘配中脘治疗急性胃病;孔最配膻中治气逆吐血等。

6.下合穴下合穴是指手足三阳六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴,故称下合穴。

主要分布于下肢膝关节附近。

下合穴是治疗六腑病的重要穴位。

《灵枢·邪气脏腑病形》曰:“合治内府。

”如足三里治胃脘痛;下巨虚治泄泻;上巨虚治肠痈;阳陵泉治蛔厥;委阳、委中治三焦气化失常引起的癃闭、遗尿等。

7.八脉交会穴、交会穴八脉交会穴是指奇经八脉与十二经脉之气相交会的八个腧穴,故称“八脉交会穴”。

它们分布于腕踝关节上下。

交会穴是指两经以上的经脉相交会合处的腧穴,多分布于躯干部。

八脉交会穴应用很广,李梴在《医学入门》中说:“八法者,奇经八穴为要,乃十二经之大会也,周身三百六十穴,统于手足六十六穴,六十六穴又统于八穴。

”由于奇经与正经的经气以此八穴相通,所以此八穴既能治奇经病,又能治正经病,如公孙通冲脉,因公孙为脾经穴,故公孙既能治脾经病,又能治冲脉病;内关通阴维脉,又为手厥阴心包经穴,故内关既可治心包经病,又可治阴维为病。

余穴类推。

八脉交会穴临床上常采用上下相应配穴法,且针时常交叉针穴。

公孙、内关治胃心胸疾病及疟疾;后溪、申脉治内眼角、耳、项、肩胛部及恶寒发热症;外关、足临泣、治外眼角、耳、颊、肩及寒热往来病症;列缺、照海治咽喉、胸膈、肺及阴虚内热等病症。

全身交会穴很多,交会穴不但治本经病,还能治所交会经脉的病症。

如中极、关元是任脉穴位,又与足三阴经交会,因此,这二穴既可治任脉病,又可治足三阴经疾病;大椎是督脉经穴,又与手足三阳经交会,因此,它既可治督脉病,又治诸阳经引起的全身性疾病;三阴交是脾经穴,又与肝、肾二经交会,因此,三阴交既可治脾经病,又治肝肾经疾病。

各经主要交会穴:一、肺经:中府:手、足太阴之会二、大肠经肩髃:手阳明、阳蹻之会迎香:手、足阳明之会三、胃经承泣:足阳明、阳蹻、任脉之会地仓:阳蹻、手足阳明之会下关:足少阳、阳明之会头维:足少阳、阳明、阳维之会四、脾经三阴交:足太阴、少阴、厥阴之会大横:足太阴、阴维之会腹哀:足太阴、阴维之会五、小肠经颧髎:手太阳、少阳之会听宫:手足少阳、手太阳之会六、膀胱经睛明:手足太阳、阴阳蹻、足阳明之会大杼:手、足太阳之会风门:督脉、足太阳之会七、肾经大赫、气穴、四满、中注、肓俞、商曲、石关、阴都、腹通谷、幽门:足少阴、冲脉之会。

八、心包经天池:手厥阴、足少阳之会九、三焦经翳风:手、足少阳之会角孙:手、足少阳、手阳明之会十、胆经瞳子髎:手太阳、手足少阳之会阳白:足少阳、阳维之会头临泣:足太阳、少阳、阳维之会风池:足少阳、阳维之会肩井:手足少阳、阳维之会日月:足太阴、少阳之会带脉:足少阳、带脉之会环跳:足少阳、太阳之会十一、肝经章门:足厥阴、少阳之会期门:足厥阴、太阴、阴维之会十二、任脉承浆:足阳明、任脉之会廉泉:阴维、任脉之会天突:阴维、任脉之会上脘:任脉、足阳明、手太阳之会中脘:手太阳、少阳、足阳明、任脉之会下脘:足太阴、任脉之会阴交:任脉、冲脉之会关元:足三阴、任脉之会中极:足三阴、任脉之会会阴:任、督、冲三脉之会十三:督脉神庭:督脉、足太阳、阳明之会水沟:督脉、手足阳明之会百会:督脉、足太阳之会脑户:督脉、足太阳之会风府:督脉、阳维之会哑门:督脉、阳维之会大椎:督脉、手足三阳之会陶道:督脉、足太阳之会。