五输穴的作用

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:8

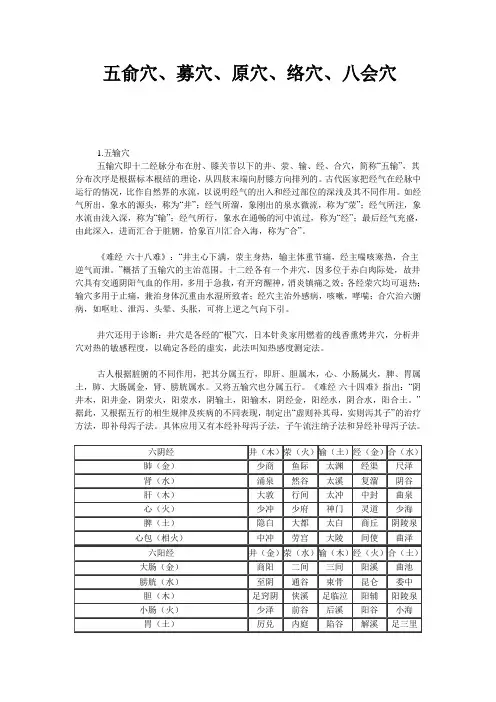

五俞穴、募穴、原穴、络穴、八会穴1.五输穴五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的情况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

如经气所出,象水的源头,称为“井”;经气所溜,象刚出的泉水微流,称为“荥”;经气所注,象水流由浅入深,称为“输”;经气所行,象水在通畅的河中流过,称为“经”;最后经气充盛,由此深入,进而汇合于脏腑,恰象百川汇合入海,称为“合”。

《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

十二经各有一个井穴,因多位于赤白肉际处,故井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;各经荥穴均可退热;输穴多用于止痛,兼治身体沉重由水湿所致者;经穴主治外感病,咳嗽,哮喘;合穴治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之气向下引。

井穴还用于诊断:井穴是各经的“根”穴,日本针灸家用燃着的线香熏烤井穴,分析井穴对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古人根据脏腑的不同作用,把其分属五行,即肝、胆属木,心、小肠属火,脾、胃属土,肺、大肠属金,肾、膀胱属水。

又将五输穴也分属五行。

《难经·六十四难》指出:“阴井木,阳井金,阴荥火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经水,阴合水,阳合土。

”据此,又根据五行的相生规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的治疗方法,即补母泻子法。

具体应用又有本经补母泻子法,子午流注纳子法和异经补母泻子法。

2.原穴、络穴“原”即本源,原气之意。

原穴是脏腑原气经过和留止的部位。

十二经脉在四肢各有一个原穴,又名“十二原”。

在六阳经,原穴单独存在,排列在腧穴之后,六阴经则以输为原。

“络”即联络之意,络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫络穴。

针灸大全:口诀、取穴,配穴,五输穴一、针灸口诀头面颈项部病症面口针合谷,眩晕配太冲;风池清头目,颞痛太阳攻。

鼻塞迎香穴,印堂眉额中;目疾睛明取,承泣球后同。

牙关面颊症,下关与翳风;口眼歪斜疾,颊车地仓从。

阳白羽四白,面痛治亦同;牙痛咽喉痛,合谷透劳宫。

落枕成斜颈,外关或悬钟;急性项背强,均可取人中。

耳聋取耳穴,耳门透听宫;中渚外关配,哑门与翳风。

廉泉主喉舌,治哑先治聋;新穴供选用,听会及聋中。

胸腹部病症心胸内关取,肚腹三里求;胃痛刺中脘,天枢治脐周。

下腹三阴交,关元气海由;中极阴陵伍,能导尿潴留。

泌尿生殖症,上穴一般优;胁痛刺夹脊,阳陵与支沟。

腹痛背俞穴,夹脊相应投;若遇阑尾炎,阑尾穴针留。

腰背四肢部病症急性腰脊痛,下可取殷门;夹脊按部取,腰穴适当深。

下腰大肠俞,上腰肾俞存;胸背须谨慎,胁肋不可深。

上肢取曲池,肩髃合谷分;下肢阳陵泉,环跳绝骨扪。

痛取局部穴,阿是亦可针。

注:阿是穴哪里疼痛哪里是其他病症昏迷人中主,足心取涌泉;有热刺出血,十宣十指端。

曲池降血压,退热亦可兼;疟疾取大椎,至阳间使连。

三里调肠胃,内关利胸间;宁心止呕吐,并可治失眠。

神门三阴交,安神疗效传;哑门治癔病,人中内关捻。

癫痫长强穴,百会大椎延;风池及太冲,头昏眩晕旋。

喘发定喘穴,胸闷配膻中;天突能止咳,痰多加丰隆。

肝炎肝胆俞,至阳及太冲;阳陵足三里,大椎作用洪。

天枢足三里,止泻有奇功;脱肛承山穴,长强百会中。

三里三里在膝下,三寸两筋间。

能除心腹胀,善治胃中寒,肠鸣并积聚,肿满膝胫酸,劳伤形瘦损,气蛊病诸般。

人过三旬后,针灸眼能宽。

取穴当举足,得法不为难。

内庭内庭足两间,胃脉是阳明。

针治四肢厥,喜静恶闻声,遍身风瘾疹。

伸欠及牙疼,疟病不思食,针著便惺惺。

曲池曲池曲肘里,曲著陷中求。

善治肘中痛,偏风手不收,挽弓开未得,筋缓怎梳头,喉闭促欲绝,发热竟无休,遍身风瘾疹,针灸必能瘳。

合谷合谷名虎口,两指歧骨间。

头疼并面肿,疟疾病诸般,热病汗不出,目视暗漫漫,齿龋鼻鼽衄,喉禁不能言。

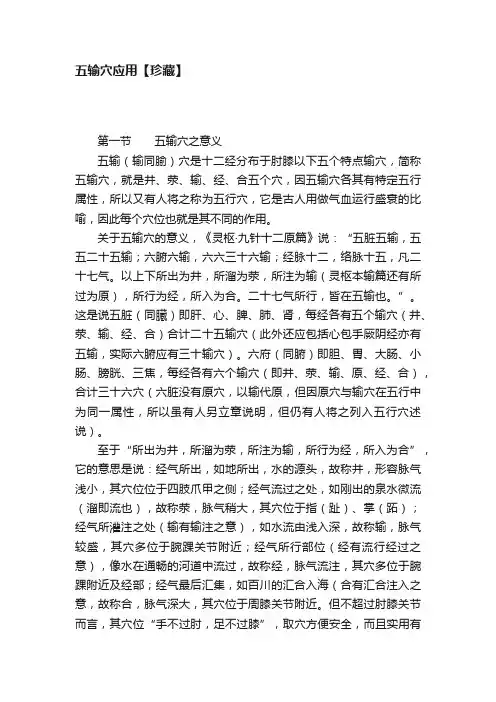

五输穴应用【珍藏】第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢·九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近及经部;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意,故称合,脉气深大,其穴位于周膝关节附近。

但不超过肘膝关节而言,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

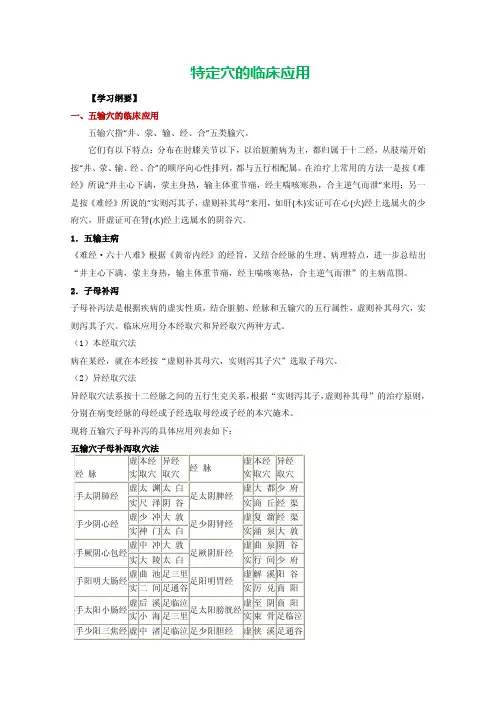

特定穴的临床应用【学习纲要】一、五输穴的临床应用五输穴指“井、荥、输、经、合”五类腧穴。

它们有以下特点:分布在肘膝关节以下,以治脏腑病为主,都归属于十二经,从肢端开始按“井、荥、输、经、合”的顺序向心性排列,都与五行相配属。

在治疗上常用的方法一是按《难经》所说“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”来用;另一是按《难经》所说的“实则泻其子,虚则补其母”来用,如肝(木)实证可在心(火)经上选属火的少府穴,肝虚证可在肾(水)经上选属水的阴谷穴。

1.五输主病《难经·六十八难》根据《黄帝内经》的经旨,又结合经脉的生理、病理特点,进一步总结出“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”的主病范围。

2.子母补泻子母补泻法是根据疾病的虚实性质,结合脏腑、经脉和五输穴的五行属性,虚则补其母穴,实则泻其子穴。

临床应用分本经取穴和异经取穴两种方式。

(1)本经取穴法病在某经,就在本经按“虚则补其母穴,实则泻其子穴”选取子母穴。

(2)异经取穴法异经取穴法系按十二经脉之间的五行生克关系,根据“实则泻其子,虚则补其母”的治疗原则,分别在病变经脉的母经或子经选取母经或子经的本穴施术。

现将五输穴子母补泻的具体应用列表如下:在运用五输穴进行子母补泻时,若遇到井穴补泻,可以采用“泻井当泻荥,补井当补合”的变通之法。

3.因时而用《难经·七十四难》曰:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。

”是结合四季应用五输穴的方法。

春夏之季,阳气在上,人体之气也行于浅表,故应浅刺井荥;秋冬之季,阳气在下,人体之气也深伏于里,故宜深刺经合。

另外,“子午流注”针法,也是以五输穴为取穴依据的时间针刺法。

二、原穴和络穴的临床应用原穴是本经气血流止之处,又是本脏气血流止之处,还是三焦的原气进入该经脉的部位。

由于原穴是脏腑原气汇聚之处,所以原穴的变化最能反应脏腑气机的变化。

近代研究也最多。

杨维杰五输穴应用经验五输穴为针灸临床既广泛又特效之穴道,此固为针灸医师所熟悉并乐用,但有关之系统性专门著作及全面之经验论述,却不多见。

在此特就我个人综合时间关、空间关、象数关、同气相求等观念与理论,并融入古法经验,在临床应用验证后之心得及体会,对五输穴之应用经验作一提要说明,希望能有助于针灸医师之临床及中医之发扬。

一、肺经1. 尺泽(合水穴)(LU.5)本穴是肺经合水穴,为常用要穴。

此穴「合主逆气而泄」, 理气作用甚好, 因此对肺经之气逆病如气喘、咳嗽等疗效颇佳。

本穴为金之水穴, 能肺肾双治, 肺:金:主肃降,肾:水:主受纳,治疗咳喘当然有效。

临床治疗胸口苦闷,呼吸困难,气喘、发热等症与并发的肺、支气管、心脏等病效验显著。

治哮喘针感麻到手掌,疗效尤佳。

亦为治疗扁桃腺炎常用之卓效要穴。

本穴自古即为刺血要穴及常用穴。

点刺出血治疗胸闷、胸痛、心脏病变及肩痹痛 ( 五十肩 ) ,气喘皆极有疗效。

善于治上焦之病,如实证性的眼病鼻病等,以及其他由血压亢进而发生的各种病变等均常取用。

余治一例口腔癌在此处及太阳穴放血数次而愈。

临床经验以尺泽治疗胸闷、呼吸困难、气喘,病例甚多效果极佳,治疗心脏病变,肩周痛及不举亦有极大功效。

当狭心症发作之时,在尺泽泻血,去除肺中之瘀血,可以使其缓和舒适。

心痛以三棱针刺尺泽出血甚效,这是因为尺泽泻血能泻除上焦瘀血及郁热。

本穴刺血治急性胃炎之吐泻,腹痛亦甚效。

古人常配委中治霍乱:急性吐泻:。

刺血还能治狂躁型精神病、降血压。

在此刺血还可治阳霍乱,肝霍乱,心脏麻痹。

古代文献,诸如《甲乙经》、《肘后歌》、《玉龙歌》都记载本穴能治手臂拘挛筋急,肘臂疼痛,手臂不能上举等。

针本穴尤其是泻法甚为有效,盖本穴为金之水穴为子穴,泻金当泻本穴,使其不能克木,木不受克,则筋紧可松而挛急可舒, 治运动系统病甚效。

《素问〃五脏生成篇》说:「肝之合,筋也,其荣爪也,其主肺也。

」也说肺为肝之主。

尺泽穴在大筋旁,根据《灵枢〃官针篇》及《素问〃刺齐论》,所言,刺入筋中,或贴筋而刺,治疗筋病甚效,对于肢体之拘挛,牵扯,弛缓,强直等均有疗效。

五腧穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢•九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地下所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意),故称合,脉气深大,其穴位于肘膝关节附近。

但不超过肘膝关节。

总而言之,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五输穴讲义(上篇)五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”。

《黄帝内经灵枢·九针十二原》载:“所出为井,所溜为荥,所注为腧,所行为经,所人为合,二十七气所行,皆在五腧也”。

其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的情况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

井:指地下泉水初出,微小而浅。

杨玄操〈难经〉注:'山谷之中,泉水初出之处名之曰井,井者主出之义也。

'用以形容四肢各经的末端穴。

荥:指小水成流。

《说文解字》:'荥,绝小水也。

'杨上善《明堂》注:'水溢为荥,谓十二经脉从指出已,流溢此处,故名为荥。

'用以形容位于井穴之后的第二穴。

输:指水流渐大可输送、灌注。

《说文解字》:'输,委输也。

'杨上善《黄帝内经太素》注:'输,送致聚也。

《难经·八十一难》曰:五藏输者,三焦行气之所留止。

故肺气与三焦之气送致聚于此处,故名为输也。

'用以形容位于荥穴之后的第三穴。

经:指水流行经较直、较长。

《尔雅·释水》:'直波曰经。

'杨上善《黄帝内经太素》注:'经,常也。

水大流注,不绝为常。

血气流注此,徐行不绝,为之常也。

'用以形容位于输穴之后的第四穴。

合:指水流汇合入深。

杨上善《黄帝内经太素》注:'如水出井以至海为合,脉出指井,至此合于本藏之气,故名为合。

'用以形容位于经穴之后肘膝关节附近的第五穴。

六府下合穴:六腑中,胃、膀胱、胆属足三阳经,各有合穴;大肠、小肠、三焦属手三阳经,因脏器位于腹部,应于下肢,故除在手阳经各有合穴外,在有关的足阳经上也各有一合穴之说。

《难经·六十八难》载:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

五输穴现代研究概况作者:陈思宇,金末淑,徐杉,何丽丽,黄建军【关键词】五输穴;《灵枢》;《难经》;综述五输穴理论首见于《灵枢·九针十二原》“经脉十二,络脉十五,凡二十七气以上下,所出为井,所溜为荥,所注为腧,所行为经,所入为合,二十七气所行,皆在五腧也”。

《灵枢·顺气一日分为四时》提出针对不同病症选用五输穴:“病在藏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃,及以饮食不节得病者,取之于合。

”对于五输穴的作用,《灵枢·邪气脏腑病形》指出:“荥腧治外经,合治内府。

”《难经·六十八难》指出:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”《难经·六十四难》明确了五输的属性,记述了五输穴与五行的配属关系,为针灸的“补母泻子法”奠定了理论基础。

《难经·七十四难》又根据不同季节选取五输穴:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。

”《针灸甲乙经》尚有根据五输穴分属木、火、土、金、水五行,对小便的颜色异常采用五输穴治疗的记载:“溺青赤黄白黑,青取井,赤取荥,黄取输,白取经,黑取合。

”五输穴为临床最常用的特定穴之一,明代李梴在《医学入门》中提到“周身三百六十穴,统于手足六十六穴”,即指全身穴位均统于五输穴及原穴,可见五输穴之重要。

笔者检索了中国期刊全文数据库(CNKI)1995-2007年12年间有关五输穴的文献,现对其进行整理归纳如下。

1 井穴理论研究井穴为五输穴之第一穴,《内经》中对井穴论述较为详细,但均散见于各篇之中,未成一体。

周氏等[1]对其进行了整理,明确了井穴的意义及除手少阴心经外的十一条经脉井穴的名称及位置,以及井穴的运用原则及其主治病症。

鞠氏等[2]认为,井穴的急救作用不仅在于针刺,还可取效于艾灸。

临床研究郑氏等[3]应用点刺健侧肢体少泽、关冲、商阳、至阴、窍阴、厉兑等井穴,治疗脑梗死患者伴有不同程度的头痛常收到即刻疗效,总有效率为90%。

五腧穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢?九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地下所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意),故称合,脉气深大,其穴位于肘膝关节附近。

但不超过肘膝关节。

总而言之,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五输⽳(最详细的五腧⽳介绍)五输⽳即⼗⼆经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合⽳,简称“五输”,其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝⽅向排列的。

古代医家把经⽓在经脉中运⾏的情况,⽐作⾃然界的⽔流,以说明经⽓的出⼊和经过部位的深浅及其不同作⽤。

如经⽓所出,象⽔的源头,称为“井”;经⽓所溜,象刚出的泉⽔微流,称为“荥”;经⽓所注,象⽔流由浅⼊深,称为“输”;经⽓所⾏,象⽔在通畅的河中流过,称为“经”;最后经⽓充盛,由此深⼊,进⽽汇合于脏腑,恰象百川汇合⼊海,称为“合”。

《难经·六⼗⼋难》:“井主⼼下满,荥主⾝热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆⽓⽽泄。

”概括了五输⽳的主治范围。

⼗⼆经各有⼀个井⽳,因多位于⾚⽩⾁际处,故井⽳具有交通阴阳⽓⾎的作⽤,多⽤于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;荥⽳均可退热;输⽳多⽤于⽌痛,兼治⾝体沉重由⽔湿所致者;经⽳主治外感病,咳嗽,哮喘;合⽳治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之⽓向下引。

井⽳还⽤于诊断:井⽳是各经的“根”⽳,⽇本针灸家⽤燃着的线⾹熏烤井⽳,分析井⽳对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古⼈根据脏腑的不同作⽤,把其分属五⾏,即肝、胆属⽊,⼼、⼩肠属⽕,脾、胃属⼟,肺、⼤肠属⾦,肾、膀胱属⽔。

⼜将五输⽳也分属五⾏。

《难经·六⼗四难》指出:“阴井⽊,阳井⾦,阴荥⽕,阳荥⽔,阴输⼟,阳输⽊,阴经⾦,阳经⽔,阴合⽔,阳合⼟。

”据此,⼜根据五⾏的相⽣规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其⼦”的治疗⽅法,即补母泻⼦法。

具体应⽤⼜有本经补母泻⼦法,⼦午流注纳⼦法和异经补母泻⼦法。

六阴经井(⽊)荥(⽕)输(⼟)经(⾦)合(⽔)肺(⾦)少商鱼际太渊经渠尺泽肾(⽔)涌泉然⾕太溪复溜阴⾕肝(⽊)⼤敦⾏间太冲中封曲泉⼼(⽕)少冲少府神门灵道少海脾(⼟)隐⽩⼤都太⽩商丘阴陵泉⼼包(相⽕)中冲劳宫⼤陵间使曲泽六阳经井(⾦)荥(⽔)输(⽊)经(⽕)合(⼟)⼤肠(⾦)商阳⼆间三间阳溪曲池膀胱(⽔)⾄阴通⾕束⾻昆仑委中胆(⽊)⾜窍阴侠溪⾜临泣阳辅阳陵泉⼩肠(⽕)少泽前⾕后溪阳⾕⼩海胃(⼟)厉兑内庭陷⾕解溪⾜三⾥三焦(相⽕)关冲液门中渚⾄沟天井五输⽳表肺⼤肠胃脾⼼⼩肠膀胱肾⼼包三焦胆肝井少商商阳厉兑隐⽩少冲少泽⾄阴涌泉中冲关冲窍阴⼤敦荥鱼际⼆间内庭⼤都少府前⾕通⾕然⾕劳宫液门侠溪⾏间输太渊三间陷⾕太⽩神门后溪束⾻太溪⼤陵中渚⾜临泣太冲经经渠阳溪解溪商丘灵道阳⾕昆仑复溜间使⽀沟阳辅中封合尺泽曲池⾜三⾥阴陵泉少海⼩海委中阴⾕曲泽天井阳陵泉曲泉有朋友问:你总是说这个⽳属⽕,那个⽳属⽔,这是什么意思呢?这属⽔属⽕的究竟是怎么规定的?“⾦、⽊、⽔、⽕、⼟”,这是中医的五⾏学说。

五输⽳讲义(上篇)五输⽳即⼗⼆经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合⽳,简称“五输”。

《黄帝内经灵枢·九针⼗⼆原》载:“所出为井,所溜为荥,所注为腧,所⾏为经,所⼈为合,⼆⼗七⽓所⾏,皆在五腧也”。

其分布次序是根据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝⽅向排列的。

古代医家把经⽓在经脉中运⾏的情况,⽐作⾃然界的⽔流,以说明经⽓的出⼊和经过部位的深浅及其不同作⽤。

井:指地下泉⽔初出,微⼩⽽浅。

杨⽞操〈难经〉注:'⼭⾕之中,泉⽔初出之处名之⽈井,井者主出之义也。

'⽤以形容四肢各经的末端⽳。

荥:指⼩⽔成流。

《说⽂解字》:'荥,绝⼩⽔也。

'杨上善《明堂》注:'⽔溢为荥,谓⼗⼆经脉从指出已,流溢此处,故名为荥。

'⽤以形容位于井⽳之后的第⼆⽳。

输:指⽔流渐⼤可输送、灌注。

《说⽂解字》:'输,委输也。

'杨上善《黄帝内经太素》注:'输,送致聚也。

《难经·⼋⼗⼀难》⽈:五藏输者,三焦⾏⽓之所留⽌。

故肺⽓与三焦之⽓送致聚于此处,故名为输也。

'⽤以形容位于荥⽳之后的第三⽳。

经:指⽔流⾏经较直、较长。

《尔雅·释⽔》:'直波⽈经。

'杨上善《黄帝内经太素》注:'经,常也。

⽔⼤流注,不绝为常。

⾎⽓流注此,徐⾏不绝,为之常也。

'⽤以形容位于输⽳之后的第四⽳。

合:指⽔流汇合⼊深。

杨上善《黄帝内经太素》注:'如⽔出井以⾄海为合,脉出指井,⾄此合于本藏之⽓,故名为合。

'⽤以形容位于经⽳之后肘膝关节附近的第五⽳。

六府下合⽳:六腑中,胃、膀胱、胆属⾜三阳经,各有合⽳;⼤肠、⼩肠、三焦属⼿三阳经,因脏器位于腹部,应于下肢,故除在⼿阳经各有合⽳外,在有关的⾜阳经上也各有⼀合⽳之说。

《难经·六⼗⼋难》载:“井主⼼下满,荥主⾝热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆⽓⽽泄。

”概括了五输⽳的主治范围。

针灸治疗学部分练习题及答案针灸治疗学部分练习题及答案2、风中脏腑闭证治疗时应选取的穴位是()A(十宣百会关元气海B(十二井百会太冲神阙C(十二井水沟太冲丰隆D(十宣水沟关元丰隆3、突然昏仆,不省人事,LI合口张,鼻鼾息微,手撒肢冷,二便失禁,脉微细,属中风的()A (脱证B (虚脱C (闭证D (中经络4、治疗痿证以阳明经穴为主是因为()A(主营阴阳B(多血多气之经C (清热利湿D (主润宗筋E (清泄阳明之热5、四神聪、神门、三阴交、足三里用以治疗(””)型之不寐:A、心脾亏损B、心肾不交C、心胆气虚D、脾胃不和E、痰热内扰7(下列病证中,不宜施用灸法的是:()A、哮喘B、腰痛C、虚寒胃痛D、高热E、中风脱证8、取肾俞、腰眼、委中、腰阳关可以治疗下列哪一型腰痛,()A、肾虚型B、寒湿型C、劳损型D、湿热型E、气滞血瘀型9、取心俞、巨阙、那门、神门、胆俞可治疗哪一证型惊悸,()A、心胆气虚B、心脾两伤C、心肾不交D、心阳不振E、心脉痹阻10、以天枢、上巨虚为主配取脾俞、肾俞、关元主要治疗()A (寒湿痢B (湿热痢C (休息痢D (疫毒痢12、主症腰痛酸软,绵绵不已,遇劳则其,四肢不温,怕冷,舌淡脉细,属()A (寒湿腰痛B (肾虚腰痛C (瘀血腰痛D (湿热腰痛13、产后缺乳,乳房胀痛,胸胁胀满,纳差,舌苔白,脉弦,辨证分型为()A (气滞血瘀B (气血虚弱C (肝郁气滞D.湿热下注14、遗尿,面色恍白,小便频数,四肢不温,腰酸腿软,舌淡,脉沉弱,辨证分型为()A(肾阳不足B(肾阴不足C(脾肺气虚D(肝肾阴虚17、饮食稍有不慎即呕吐,时作时止,倦怠乏力,喜暖恶寒,大便濾,舌淡,脉濡弱,应诊断为呕吐的()型A(寒邪客胃B(脾胃虚寒C(湿热中阻D(肝气犯胃18、井穴的五行属性是:A、阳经属金,阴经属木B、阳经属火,阴经属水C、阳经属木,阴经属土D、阳经属火,阴经属金E、阳经属土,阴经属水19、遗精属湿热下注、精室被扰者治疗时宜取穴位()A(肾俞、志室、中极、太溪B(膀胱俞、中极、足三里、太冲C(心俞、志室、中极、三阴交D(关元、志室、三阴交、阴陵泉20、热病后肢体痿软无力,心烦口渴,咽干,便秘,舌红苔黄,脉细数,属痿证()型A (湿热浸淫B (肺热伤津C(瘀血阻滞D(脾胃虚弱22、眩晕头重如裹,胸闷恶心,少食多寐,神疲困倦,舌胖苔白腻,脉濡滑,属()型A(肾精亏损B(肝阳上亢C(痰湿中阻D(心脾两伤24、取四神聪、神门、三阴交配心俞、肾俞、太溪治疗不寐证的()A (心脾亏损B (心胆气虚C(心肾不交D(痰热内扰25、下列病证取穴,不属于远部取穴的是:A、胃痛取足三里B、项强取后溪C、哑门治疗失语D、人中治疗腰扭伤E、面瘫取合谷27、风寒湿痹针灸治则是()A(温经散寒,清热利湿,通经止痛B(温经散寒,祛风通络,除湿止痛C(除湿清热,通经散寒,祛风止痛D(利湿祛邪,补养肝肾,通络止痛28、胃痛隐隐,泛吐清水,喜温喜按,纳差便酒,舌苔薄白,脉迟缓,属胃痛的()A(寒邪客胃B(脾胃虚弱C (饮食所伤D (肝气犯胃30、风热感冒常选取主穴()A(大椎、风门、列缺B(大椎、曲池、合谷、外关C(风门、肺俞、合谷D(风池、外关、合谷31、不寐证取四神聪、神门、三阴交为主,若配心俞、脾俞,治疗不寐证的()A(心肾不交型B (心胆气虚型C(肝脾不和型D(心脾亏损型33、与督脉交会的八脉交会穴是()A(内关B(后溪C (列缺D (外关34、胃皖痛虚证取其募穴、合穴应是()A(中皖、上巨虚B(天枢、足三里C(中皖、足三里D(天枢、上巨虚36、头痛,痛如锥刺,迁延日久,痛有定处,舌质暗,脉细涩,属头痛()型A (气血虚弱B (痰浊头痛C.肝阳上亢D(瘀血阻络二、多选题(选两个或两个以上答案)1、胃痛的病因病机有()A(寒邪客胃B(饮食不节C (肝气犯胃D (脾胃虚弱E (瘀血内结2、不寐证治疗选取主穴是()A(四神聪B (合谷C(神门D(三阴交E (足三里3、采用标本兼治是在()A(标病急于本病B(标病与本病俱急状态C(本病急于标病D(针对疾病的本质治疗E (标病与本病俱缓状态4、八纲中的虚实两纲是鉴别()A(病情的轻重B(人体正气的强弱C (病位深浅D (疾病的性质E (邪气的盛衰-5、针灸补虚选穴配伍方法是()A(多补少泻B(补其本经C (补其表里经D (先补后泻E (虚则补其母7、哮喘虚证主要选取穴位()A(鱼际B (肺俞C(肾俞D(膏盲E (太渊8、针灸处方配穴原则有:()A、本经配穴B、表里经配穴C、左右配穴D、上下配穴E、前后配穴F、原络配穴10、中风闭证主要选取穴位是()A (十二井B (外关C. 人中D(太冲E(丰隆11、三因制宜是指从()制定的适宜治法A(因时、因地、因人B(因年龄、性别、体质C(因春夏、长夏、秋冬D(因季节时辰、地理环境、治疗对象E(因地理、气候、生活习惯-12、完成针灸调和阴阳的作用主要通过()A(经穴的配伍B(阴平阳秘C(阴盛则阳病D(针刺的手法E(阳盛则阴病13、治疗阴虚牙痛,可用下列哪些穴位:()A、外关B、风池C、合谷D、颊车E、下关F、太溪14、疟疾针刺治疗宜()A(用补法B(用泻法C(于发作后1,2小时进行D(留针时间长E(于发作前1,2小时进行16、痛经的病因病机是(),A(经期受寒饮冷B (痰湿阻滞C (肝气郁结D (气血亏损E (按经验取穴17、近部取穴法是选取()A(病痛所在的部位B(循经部位C(病痛的邻近部位D(病痛阿是穴E(病痛所属的经脉18、临床选取胸腹、腰背部脸穴配合为()A(前后配穴法B(腹背阴阳配穴法C(脏腑、经脉阴阳配穴D(俞募配穴法E(《灵枢?官针》所指“偶刺”19、下列特定穴定义正确的是()A (原穴是脏腑原气输注经过留止的部位B (八脉交会穴是奇经八脉与十二经脉交会的脸穴C (那穴是经脉之气深聚的部位D (俞穴是脏腑之气输注之处E (募穴是脏腑之气汇聚之处23、下列配穴属俞募配穴的是()A(心俞配内关B(胃俞配中皖C(三焦俞配外关D(肾俞配太溪E (小肠俞配关元25、急性泄泻的病因病机是()A(脾胃虚弱B(饮食不节C (感受外邪D (胃肠气机不利E (传导功能失常26、外感咳嗽的病因病机为()A(感受风寒之邪B (感受风热之邪C(肺阴不足D(肺气壅滞不宣E (清肃功能失常三、名词解释4(针灸配穴方法3(脏腑证治6(俞募穴8(扶正祛邪四、填空题1、中风发生,风、火、痰是其主因,病及()等四脏。

五输穴的作用

《难经·六十八难》曰:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泻。

”

一、井穴治疗与肝之病机有关的疾病

1、井主心下满

“井主心下满”,阴井属木,内应于肝,肝主疏泻。

肝气郁结,横犯脾胃,可见心下满闷;阳井属金,内

应于肺,金可制木,肺可调气,故阳井有抑木调气之

功。

故肝气郁结于心下满闷、胁肋胀满、急躁易怒、

头胀头痛等可取井穴治之。

文献记载如,涌泉:《素问·缪刺论》治无故

善怒,气上贲门。

少冲:《备急千金药方》治太息烦

满,少气悲惊。

商阳:《铜人》治胸中气满。

2、治疗风证

井穴在阴属木,内应于肝,肝主风;在阳经属金,

内应于肺,肺主皮毛。

故内风、外风之疾如惊风抽搐、

癫痫等均可取井穴治疗。

文献记载如:大敦:《甲已经》治小儿痫瘈。

少商:

《针灸滋生经》治咽喉肿塞,谷粒不下;《杂病穴法歌》

治小儿惊风;关冲:《针灸大成》治喉痹舌卷。

3.治疗出血证

肝藏血,若功能失职可见出血证。

文献记载如:厉兑:《甲已经》主鼻衄。

大敦:《针灸大成》主妇人血崩不止。

4.治疗急性热病高烧、中暑、肝风内动之惊厥、神志病(昏迷、癫狂),有泻热开窍、镇惊宁神的作用。

但也有用于治疗虚证的情况,如隐白治疗脾虚崩漏(灸法),涌泉治疗肾阴不足的咽干喉燥、声音嘶哑。

癫痫:双商阳、关冲、少泽、少冲井穴点刺放血,能调整阴

阳,激发经气,醒脑开窍,以平息抽搐,可达立竿见影的效果。

中风急性期:手十二井穴刺络放血,对脑血流有良性调整作

用,可明显改善缺血组织的急性缺氧状态,降低脑水肿,保护脑

细胞,阻止脑内不可逆损伤的发展。

脑梗塞后头痛:取健侧肢体井穴少泽,关冲,商阳,至阴,

足窍阴,厉兑,点刺放血。

二.荥穴治疗与心之病机有关的疾病

1.荥主身热

“荥主身热”,阴荥属火,内应于心,心属火,火为热之甚,故凡心或热病均可取荥穴治之。

阳荥属水,水可以制火,故阳荥亦可用于火热之病。

“身热”一方面是指心火亢盛,另一方面也包括其他脏腑、经脉的多种热症(包括阴虚火旺之证)在内。

诸如:热伤神明引起的心悸、心烦、狂躁不安;热伤肺卫导致的发热、咽喉肿痛;肝火上炎引起的面红目赤、口苦咽干;热伤津液导致的口干舌燥、干咳无痰、尿少、便秘;心火下移小肠导致小便黄赤、

尿道涩痛或尿血;热伤血络引起的吐血、鼻出血、大便下血以及心、肺、肠道热毒壅盛引起的肌肤痈肿疮疖等,则取用诸经荥穴清热泻火。

如鱼际清肺热,少府清心火,内庭泄胃火,侠溪泻胆火等等。

文献记载如:劳宫:《甲已经》主热病发热。

二间:《甲已经》主身热,喉痹如梗。

内庭:《甲已经》主厥热,热病汗不出。

少府:《千金方》治掌中热。

2.治疗神志病

心主神明,由于热伤神明而引起的心烦、心悸、失眠及神昏谵语、狂躁不宁可取荥穴。

文献记载如:劳宫:《甲已经》主喜笑不休。

液门:《大成》主惊悸妄言。

大都:《大成》主烦心闷乱。

3.治疗血脉证

心主血脉,由于热伤血络之吐血衄血以及热壅气滞、血脉郁阻之诸疮红肿热痛可取荥穴治疗。

文献记载如:劳宫:《甲已经》主溺赤,大便血,衄血不止。

二间:《甲已经》主鼻衄赤多血。

内庭:《大成》主鼻衄不止。

行间:《大成》主经血过多不止。

三.输穴治疗与脾之病机有关的疾病

1.输主体重节痛

“体重节痛”主要是四肢肌肉和大小关节疾病。

阴经输穴属土,内应于脾,脾主四肢,主运化,故脾失健运则水湿内停而见体重等症;阳经输穴属木,肝属木,若肝气郁滞则气血痹阻,不通则痛,

故输穴可用于止痛。

文献记载如:后溪:《甲已经》主肩脑肘臂痛,头不可顾。

三间:《甲已经》主目急痛,齿龋痛。

太白:《甲已经》主身重骨酸。

神门:《外台秘要》治手肩臂寒痛。

2.治疗脾胃病

输穴属土,内应于脾,脾胃之疾故可取输穴治之。

文献记载如:陷谷:《大成》主面目浮肿,肠鸣腹泻。

太白:《大成》主腹胀食不化,呕吐,泄泻脓血,霍乱,腹中切痛,肠鸣。

3.治疗出血证

脾主统血,如脾之统血功能失职则可出现各种出血症,故可取其输穴。

文献记载如:太冲:《甲已经》主女子漏血。

太渊:《大成》主咳血、呕血。

太白:《大成》主泻泄脓血。

四.经穴治疗与肺之病机有关的疾病

1.经主喘咳寒热

阴经经穴属金,内应于肺,肺主皮毛,司呼吸,肺卫受邪则可见寒热、咳嗽,可取经穴治之。

喘咳寒热系邪袭肺卫、肺失宣降所导致的外感及其呼吸系统病变,如恶寒发热、咳嗽气喘、鼻塞不通、咽干咽痒、声音嘶哑等。

文献记载如:支沟:《甲已经》主咳,面赤热。

商丘:《甲已经》主寒热善呕。

经渠:《大成》主咳逆上气,伤寒,热病汗不出。

2.治疗与水有关的病症

肺主宣发,如肺气失宣,水不得布散,三焦不得通,则会产

生水肿等症,故可取之经穴治之。

文献记载如:解溪:《甲已经》主风水面跗肿。

复溜:《甲已经》主风逆四肢肿。

阳谷:《医宗金鉴》主头面项肿。

3.治疗神志病

阳经经穴属火,内应于心,心主神明,故神志病可取经穴治疗。

文献记载如:阳溪:《甲已经》主狂言笑见鬼。

昆仑:《甲已经》主癫疾。

商丘:《甲已经》主癫疾狂……善笑不休发于外。

间使:《千金方》主狂邪发无常。

五.合穴治疗与肾之病机有关的疾病

合主逆气而泻:

阴经合穴属水,内应于肾,若肾气虚则下元不固,精血下泄;阳经合穴属土,内应于脾,脾与胃相表里,若胃气不降则上逆,脾气不健则下泄。

“逆气而泄”指气机上逆,病变部位主要在六腑和肾及前后二阴,以消化系统、肾病为主。

如遗尿、泄泻(包括五更泄)、遗精、阳痿、早泄、男子不育、女子不孕、胃气上逆之呕吐,肾不纳气之气喘等,均可取合穴以调理肠胃,调补肾气。

文献记载如:尺泽:《甲已经》主咳逆伤气、咳嗽,唾浊。

足三里:《甲已经》主善呕、肠鸣腹痛泄。

阴陵泉:《针灸大成》主水胀腹坚,喘逆不得卧,遗精。

五输穴子母补泻

五输穴子母补泻临床应用分本经补泻、异经补泻和“泻南补北”三种

方法。

1.本经补泻:病在某经,就在本经选取子母穴。

2.异经补泻:按十二经脉配合五行的关系,根据“实则泻其子,虚则补其母”的治疗原则,分别在病变经脉的母经或子经选穴施术。

3.泻南补北法:“泻南补北”是以“损有余而益不足”为治疗原则,是对“虚则补其母,实则泻其子”的补充。