七年级历史与社会上册第三单元各具特色的区域生活3.2与山为邻教材解读与知识提升同步试题新人教版

- 格式:docx

- 大小:422.19 KB

- 文档页数:6

第四课草原人家第1节逐水草而居一、非洲的热带草原(自然环境)1.分布(地理位置):在古老的非洲大地上,分布着广袤的热带草原。

2.特点:在热带草原上,一年之内有明显的湿季和干季。

每到湿季,降水丰沛,植物繁盛,郁郁葱葱;而干季来临后,则降水很少,草木稀疏,草原上一片枯黄。

3.影响:湿季和干季时空的年际改变,对人们的生产和生活会造成很大影响。

二、马赛人的生产特色1.分布(地理位置):肯尼亚的南部及坦桑尼亚北部的热带草原,是马赛人的家园,他们以放牧为生。

2.生产特色:以放牧为生,发展畜牧业,过“逐水草而居”的生活。

(1)缘由:在热带草原上,一年之内有明显的湿季和干季。

每到湿季,降水丰沛,植物繁盛,郁郁葱葱;而干季来临后,则降水很少,草木稀疏,草原上一片枯黄。

(2)详细概况:每到干季,马赛人便以家族为单位,带领着牛、羊或骆驼等牲畜,迁往其他较为潮湿、水草丰美的地方暂住,等到其次年湿季来临再返回家园。

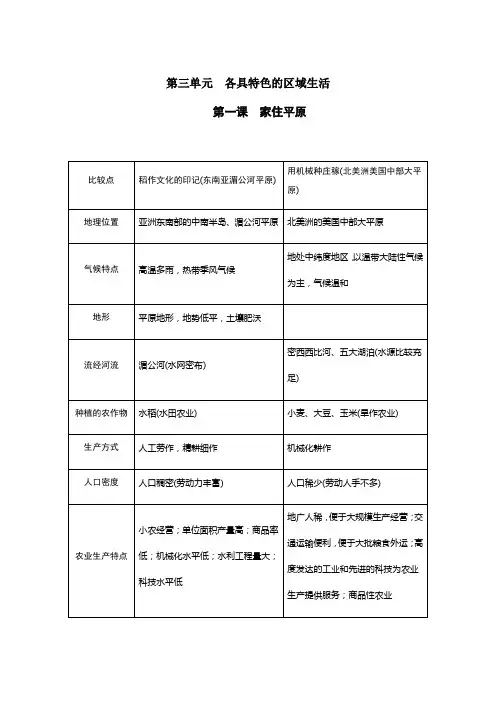

详细迁移状况:每到5—6月,随着南方(多多马)干季来临,草原枯黄,马赛人起先向北迁移,而这时的北方(基塔莱)正值湿季,水草丰美;10月,北方干季来临,南方湿季即将到来,马赛人又起先向较为潮湿、水草丰美的南方回迁,迎接南方湿季的来临。

他们每年大多循着肯定路途迁移,过着“逐水草而居”的生活。

三、马赛人的生活特色:过“逐水草而居”的生活1.马赛人每年大多循着肯定路途迁移,过着“逐水草而居”的生活。

他们的生活极其简洁。

牛是他们主要的食物来源,茅草房是他们的家居居处。

(1)衣:红色的披风——用来驱逐野生动物、防身、防晒、散热,还可以爱护牛群。

(2)食:牛制品(牛血、牛肉)——饲养牛,畜牧业。

(3)住:茅草房——就地取材、便于迁徙,通风、散热。

(4)行:带着牛羊步行——便于游牧生活。

(5)风俗:钻木取火,立定跳高,把拥有牛的数量作为财宝和社会声望的象征。

2.随着社会的发展,部分马赛人从游牧改为定居,生活也发生了改变,但仍保留了一些古老的民风民俗。

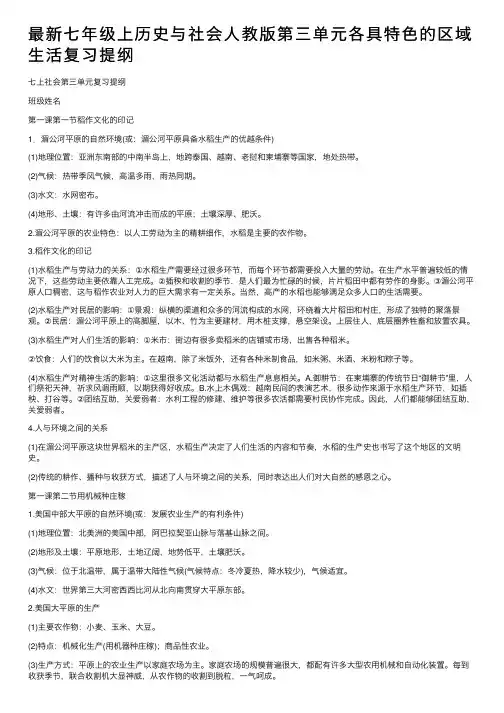

第三单元各具特色的区域生活第一课家住平原续表注意:1.要熟悉课本P56图3-2《湄公河平原的地形》和图3-3《越南胡志明市的气温与降水量》(读图说说该市气候类型和特点)。

2.美国商品性农业发达的有利条件(或:原因)(1)自然条件(见上表)。

(2)人文条件:经济发达,农业科技水平高;农场规模大,地广人稀;机械化生产,效率高,产量大;产品储存条件好;交通四通八达;等等。

第二课与山为邻旅游业是瑞士的支柱产业之一,请分析瑞士成为旅游热区的有利条件(或:原因)。

(1)自然条件:①地形多样,海拔高,有冰川和积雪,风景优美,景观奇特。

②夏天成为观光、避暑、登山胜地;冬天发展滑雪运动的条件十分理想,温泉资源也很丰富。

(2)人文条件:①旅游内容丰富多彩,配套设施完备、精良,服务周到,细致入微等。

②拥有发达的铁路和公路;游客乘火车可直接到达山峰观看冰川奇景;许多地方有电缆车直达山巅;还有直升机为遇到危险的游人提供救助。

③有古老的城镇和纯朴的乡村生活等。

第三课傍水而居续表日本渔业发达的原因。

(1)自然因素:日本国土南北狭长,海岸线曲折,多优良港湾。

独特的地理位置使日本拥有丰富的渔业资源。

位于北太平洋渔场,日本沿海海域处于寒暖流的交汇处,鱼类饵料丰富,鱼群集中,有丰富的渔业资源,还有天然优良港湾作为渔业基地。

(2)人文因素:强大的工业对日本渔业发展发挥了重要作用。

造船业发达,所造渔船性能优良,设备先进。

广泛使用优质渔网,装备冷冻保鲜设备,采用现代化的电子仪器。

启示:人类如果遵循自然规律,合理利用和改造自然,利用并保护水资源,就会向着有利于人类的方向发展;否则就会受到自然的惩罚。

第四课草原人家注意:1.能够解读课本P75基塔莱和多多马两地的降水量柱状图,找出马赛人“逐水草而居”的原因:两地位于南、北半球,季节相反,降水期出现时间刚好互补。

2.画一画:试着画出热带草原气候的气温曲线图和降水量柱状图。

3.澳大利亚发展畜牧业的有利条件(1)自然条件:澳大利亚幅员辽阔,天然草场占国土总面积的一半左右。

最新七年级上历史与社会⼈教版第三单元各具特⾊的区域⽣活复习提纲七上社会第三单元复习提纲班级姓名第⼀课第⼀节稻作⽂化的印记1.湄公河平原的⾃然环境(或:湄公河平原具备⽔稻⽣产的优越条件)(1)地理位置:亚洲东南部的中南半岛上,地跨泰国、越南、⽼挝和柬埔寨等国家,地处热带。

(2)⽓候:热带季风⽓候,⾼温多⾬,⾬热同期。

(3)⽔⽂:⽔⽹密布。

(4)地形、⼟壤:有许多由河流冲击⽽成的平原;⼟壤深厚、肥沃。

2.湄公河平原的农业特⾊:以⼈⼯劳动为主的精耕细作,⽔稻是主要的农作物。

3.稻作⽂化的印记(1)⽔稻⽣产与劳动⼒的关系:①⽔稻⽣产需要经过很多环节,⽽每个环节都需要投⼊⼤量的劳动。

在⽣产⽔平普遍较低的情况下,这些劳动主要依靠⼈⼯完成。

②插秧和收割的季节,是⼈们最为忙碌的时候,⽚⽚稻⽥中都有劳作的⾝影。

③湄公河平原⼈⼝稠密,这与稻作农业对⼈⼒的巨⼤需求有⼀定关系。

当然,⾼产的⽔稻也能够满⾜众多⼈⼝的⽣活需要。

(2)⽔稻⽣产对民居的影响:①景观:纵横的渠道和众多的河流构成的⽔⽹,环绕着⼤⽚稻⽥和村庄,形成了独特的聚落景观。

②民居:湄公河平原上的⾼脚屋,以⽊、⽵为主要建材,⽤⽊桩⽀撑,悬空架设。

上层住⼈,底层圈养牲畜和放置农具。

(3)⽔稻⽣产对⼈们⽣活的影响:①⽶市:街边有很多卖稻⽶的店铺或市场,出售各种稻⽶。

②饮⾷:⼈们的饮⾷以⼤⽶为主。

在越南,除了⽶饭外,还有各种⽶制⾷品,如⽶粥、⽶酒、⽶粉和粽⼦等。

(4)⽔稻⽣产对精神⽣活的影响:①这⾥很多⽂化活动都与⽔稻⽣产息息相关。

A.御耕节:在柬埔寨的传统节⽇“御耕节”⾥,⼈们祭祀天神,祈求风调⾬顺,以期获得好收成。

B.⽔上⽊偶戏:越南民间的表演艺术,很多动作来源于⽔稻⽣产环节,如插秧、打⾕等。

②团结互助,关爱弱者:⽔利⼯程的修建、维护等很多农活都需要村民协作完成。

因此,⼈们都能够团结互助,关爱弱者。

4.⼈与环境之间的关系(1)在湄公河平原这块世界稻⽶的主产区,⽔稻⽣产决定了⼈们⽣活的内容和节奏,⽔稻的⽣产史也书写了这个地区的⽂明史。

【最新整理,下载后即可编辑】历史与社会七上知识点(第3单元)第一课家住平原平原主要分布在江河的中下游,大多由河流冲积而成,地势平坦或起伏较小。

土壤肥沃,农业生产多以种植业为主。

是人口集中分布区。

平原景观各不相同:有的一马平川,有的水网密布,有的覆盖着茂密的森林。

山区泛指山地、丘陵和崎岖的高原。

山区地表崎岖不平,土壤不够肥沃,交通相对困难,人们生存的自然条件较为艰苦。

有的山区风景优美,可发展旅游业;有的山区矿产资源丰富,可发展采矿业;有的山区牧草丰美,可发展畜牧业;有的山区可发展林业。

1、认识区域的方法:认识区域从以下几个方面进行:(1)确定区域的位置和范围:①经纬度位置;②相对位置。

区域位置决定着区域基本特征。

(2)评析区域的自然条件:①地形;②气候;③河流(水文);④自然资源等。

(3)关注区域的人文特色,包括区域的人口、民族、城市和乡村、风俗习惯等方面。

(4)感受区域的发展,一般包括政治、经济和文化发展水平等方面。

2、南非的位置:东半球、南半球,大部分位于南温带、低纬度;非洲南部,东临印度洋,西临大西洋。

南端的好望角邻近大西洋和印度洋的交汇点。

3、南非的自然条件:地表起伏较小,地势东南高西北低,地形以高原为主(分布在中部),平原分布在东北部;气候以热带草原气候为主,西北属热带沙漠气候,西南属地中海气候;主要河流是林波波河和奥兰治河;拥有丰富的矿产资源和野生动植物资源。

4、南非的人文特色:南非是一个多种族聚居的国家,拥有11种官方语言,祖鲁族是南非最大的部族。

开普敦是欧洲殖民者在南非最早的定居点,有非洲“小欧洲”之称。

南非历史上曾实行种族主义制度。

南非是世界上唯一有三个首都的国家。

5、南非的发展:南非属发展中国家,是非洲经济最发达的国家。

利用矿产资源优势,发展采矿业和制造业;利用丰富的野生动植物资源,发展旅游业。

其中,克鲁格国家公园是世界上最大的国家公园。

6、探究区域生产特色和生活特色及其发展过程中产生的问题得到的启示:(1)要科学利用自然条件,坚持因地制宜、优势互补的原则,发展特色经济。

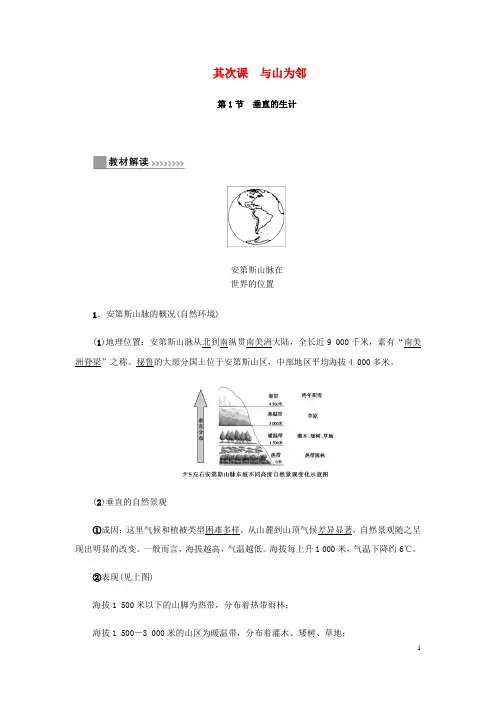

其次课与山为邻第1节垂直的生计安第斯山脉在世界的位置1.安第斯山脉的概况(自然环境)(1)地理位置:安第斯山脉从北到南纵贯南美洲大陆,全长近9 000千米,素有“南美洲脊梁”之称。

秘鲁的大部分国土位于安第斯山区,中部地区平均海拔4 000多米。

(2)垂直的自然景观①成因:这里气候和植被类型困难多样,从山麓到山顶气候差异显著,自然景观随之呈现出明显的改变。

一般而言,海拔越高,气温越低。

海拔每上升1 000米,气温下降约6℃。

②表现(见上图)海拔1 500米以下的山脚为热带,分布着热带雨林;海拔1 500-3 000米的山区为暖温带,分布着灌木、矮树、草地;海拔3 000-4 500米的山区为寒温带,分布着大面积的草原;海拔4 500米以上的地方,终年积雪。

缘由:一般而言,海拔越高,气温越低,山体不同高度的自然景观差异明显。

2.印第安人的生产特色(或:印第安人是如何利用山体不同高度发展生产的?)(1)安第斯山区的环境特点:这里气候和植被类型困难多样,从山麓到山顶气候差异显著,自然景观随之呈现出明显的改变。

地势起伏很大,海拔越高,气候越寒冷,空气越淡薄,对人类活动造成很多限制。

(2)印第安人利用安第斯山区的环境特点,形成了山下山上不同的生产生活景观。

秘鲁山区农业活动示意图3.印第安人的生活特色(1)衣食:玉米和马铃薯是山区居民的主要粮食。

羊驼和骆马的奶、肉与皮革为人们供应了衣食来源。

(2)交通:多山的地形严峻影响了交通和经济的发展,修筑铁路和马路困难重重。

但是,骆马却能在坎坷的山路上行走自如,体小但耐饥耐渴,是当地居民的主要运输工具。

(3)穿着:羊驼毛质地温柔,纤维瘦长,保暖性强,极为宝贵,有“纤维上帝”之美誉。

羊驼毛出口是秘鲁外汇收入的重要来源。

4.印第安人的发展(1)过去:勤劳才智的印第安人,不仅培育了多种农作物,而且创建了古老绚丽的文明成就,为世界文明的发展作出了重大贡献。

(2)如今:在严酷的高寒山区,他们仍在辛勤劳作,与自然和谐共存,为人类奉献着丰富的物质与精神财宝。

人教版七年级上册历史与社会复习提纲第三单元各具特色的区域生活第一课、家住平原1、湄公河平原位于亚洲东南部的中南半岛上,地处热带,这里高温多雨,水网密布,土壤肥沃,水稻是这里的主要农作物。

2、湄公河平原人口稠密,发展稻作农业,这一方面可以满足稻作农业精耕细作对劳动力的要求,另一方面高产的水稻也能够满足众多人口的生活需要。

3、湄公河平原上的高脚屋,以木、竹为主要建材,用水桩支撑,悬空架设,这样设计有利于通风防潮,存放物品。

4、湄公河平原人们的饮食以大米为主。

“御耕节”是柬埔寨的传统节日,水上木偶戏是越南民间的表演艺术。

5、美国地处北美洲,拥有世界上最发达的农业,美国中部大平原地区是世界著名的农业区之一,这里土地辽阔,地势低平,气候适宜,土壤肥沃,是美国玉米、大豆和小麦的主产区。

6、美国的工业化程度高,交通便利,因此美国的农业生产机械化程度高。

7、美国中部平原与湄公河平原的对比差异湄公河平原美国中部平原地理位置亚洲东南部的中南半岛北美洲的美国中部大平原气候特点高温多雨(热带季风气候)地处中纬度地区,以温带气候类型为主,气候温和。

(温带大陆性气候) 流经河流湄公河(水网密布)密西西比河、五大湖泊(水源比较充足)农作物水稻(水田农业)小麦、大豆、玉米(旱作农业)生产方式人工劳作,精耕细作机械化耕作人口密度人口稠密(劳动力丰富)人口稀少(劳动人手不多)生活方式农业生产特点商品率低;机械化水平低;水利工程量大;科技水平低高度发达的工业和先进的科技为农业生产提供服务;属于商品性农业文化生活特色高脚屋(“干栏式”民居);精神生活:崇尚神灵、团结互助、人们居住得比较分散;人们生活水平较高农业生产的优势土壤深厚、肥沃,高温多雨,水网密布土地面积很广,地势平坦农业生产的劣势平原地块较小,易发生旱涝灾害劳动力不足如何把劣势转化为优势修筑水渠,兴修水利,便利灌溉和排涝,共同抵御自然灾害带来的威胁大规模机械化作业,发展商品性农业第二课、与山为邻8、安第斯山脉从北到南纵贯南美洲大陆,素有“南美洲脊梁”之称。

七年级上历史与社会人教版第三单元各具特色的区域生活复习提纲七上社会第三单元复习提纲班级姓名第一课第一节稻作文化的印记1.湄公河平原的自然环境(或:湄公河平原具备水稻生产的优越条件)(1)地理位置:亚洲东南部的中南半岛上,地跨泰国、越南、老挝和柬埔寨等国家,地处热带。

(2)气候:热带季风气候,高温多雨,雨热同期。

(3)水文:水网密布。

(4)地形、土壤:有许多由河流冲击而成的平原;土壤深厚、肥沃。

2.湄公河平原的农业特色:以人工劳动为主的精耕细作,水稻是主要的农作物。

3.稻作文化的印记(1)水稻生产与劳动力的关系:①水稻生产需要经过很多环节,而每个环节都需要投入大量的劳动。

在生产水平普遍较低的情况下,这些劳动主要依靠人工完成。

②插秧和收割的季节,是人们最为忙碌的时候,片片稻田中都有劳作的身影。

③湄公河平原人口稠密,这与稻作农业对人力的巨大需求有一定关系。

当然,高产的水稻也能够满足众多人口的生活需要。

(2)水稻生产对民居的影响:①景观:纵横的渠道和众多的河流构成的水网,环绕着大片稻田和村庄,形成了独特的聚落景观。

②民居:湄公河平原上的高脚屋,以木、竹为主要建材,用木桩支撑,悬空架设。

上层住人,底层圈养牲畜和放置农具。

(3)水稻生产对人们生活的影响:①米市:街边有很多卖稻米的店铺或市场,出售各种稻米。

②饮食:人们的饮食以大米为主。

在越南,除了米饭外,还有各种米制食品,如米粥、米酒、米粉和粽子等。

(4)水稻生产对精神生活的影响:①这里很多文化活动都与水稻生产息息相关。

A.御耕节:在柬埔寨的传统节日“御耕节”里,人们祭祀天神,祈求风调雨顺,以期获得好收成。

B.水上木偶戏:越南民间的表演艺术,很多动作来源于水稻生产环节,如插秧、打谷等。

②团结互助,关爱弱者:水利工程的修建、维护等很多农活都需要村民协作完成。

因此,人们都能够团结互助,关爱弱者。

4.人与环境之间的关系(1)在湄公河平原这块世界稻米的主产区,水稻生产决定了人们生活的内容和节奏,水稻的生产史也书写了这个地区的文明史。

新人教版七年级(上)历史与社会第三单元各具特色的区域生活3.3伴水而居知识点1.日本的自然环境(1)地理位置:日本位于亚洲东部,是一个地域狭小、人口众多的岛国。

(2)日本国土的特点:日本国土南北狭长,海岸线曲折,多优良港湾。

日本的领土由北海道、本州、四国和九州四个大岛及其附近的一些小岛组成。

(3)自然资源:独特的地理位置使日本拥有丰富的渔业资源。

拥有世界著名渔场:北太平洋渔场。

其成因有:沿海海域鱼类饵料丰富,鱼群集中,且有天然优良港湾作为渔业基地,渔业非常发达。

在沿海的海岸线上分布着众多的渔港。

2.生产特色:渔业发达(或:日本发展渔业的有利条件)(1)自然条件:①日本国土南北狭长,海岸线曲折,多优良港湾。

②渔业资源丰富,位于著名的北太平洋渔场,沿海分布着众多的渔港。

(2)社会经济条件:强大的工业对日本的渔业发展发挥了重要作用。

①造船业:日本造船业发达,所造渔船性能优良,设备先进。

②纺织业:发达的纺织业,织就了优质的渔网。

③电子工业:先进的电子工业,为远洋捕捞提供了现代化的技术和装备。

方面,表现生产,水产业、造船业饮食,美味的海鲜语言、文字,带“鱼”旁的文字和相关谚语节日,“男孩节”的鲤鱼旗艺术,鱼的雕塑3.日本独特的“鱼文化”(1)成因:日本有着悠久的捕鱼历史,在长期与大海共存、与渔业共生的过程中,逐渐形成了独特的“鱼文化”,在生产、生活和文化等方面都有体现。

(2)表现:人们的生活处处散发着浓烈的海洋气息。

(具体见右表)4.日本渔业的发展(1)渔业发展历程:①早期,渔民主要在沿海地带捕鱼。

②第二次世界大战后,随着造船业的发展和捕鱼装置与技术的进步,远洋捕捞迅速发展起来。

③随着世界各国对海洋资源的重视,以及日本国内经济的发展和人口的增加,渔民面临着各种各样的新问题。

现在大力发展人工养殖,建设“海洋牧场”。

(2)面临问题:①工业废水和生活污水的大量排放,使得沿海水域的水质明显恶化。

②沿海地带的填海造地,破坏了鱼类生长和繁殖的场所。

家住平原学案一、课程标准2-5 通过典型实例,比较我国不同地区在各自环境条件下,人们社会生活和风土人情方面的特点,以及人地关系方面的主要问题。

2-7 通过典型实例,比较世界一些地区和国家在各自的自然环境条件下,人们社会生活和风土人情等方面的主要特点。

二、学习目标1.根据资料分析水稻生产区的自然环境和人文环境的基本特征2.通过对水稻生产区人们的生产和生活的分析,了解自然环境与人们生产和生活和文化之间的密切关系,理解一个地区区域特色是自然条件与社会条件相联系,共同作用的结果.3.坚持和谐的人地观.三、重点和难点1.重点:水稻生产区人们的稻作生产与人们生活方式.2.难点:水稻生产区人们生产与生活方式之间的密切联系.四、自主学习:1.湄公河平原位于半岛上,该半岛位于海和海之间。

湄公河平原的气候特点是,当地主要农作物是 ,该平原上主要的河流是。

2.湄公河的民居大多就地取材以、为主,用支撑, 架设。

随社会的发展,这里的建筑也开始呈现出的色彩。

3.在湄公河平原人们崇尚、等神灵, 祈求神灵保佑,获得好收成。

4.美国东侧是洋,西侧是洋,美国中部平原在山脉和山脉之间,南濒湾。

5.美国中部平原的主要气候是,其主要农作物是等。

6.乔治家耕种着300公顷的土地,农场,有存放农业机械的,它们和纵横交错在一起交织成一幅乡村风景画。

7.泰国的首都是 ,美国的首都是 ,美国最大的城市是。

五、课堂助学2.湄公河平原的自然环境与当地居民的生产生活的关系:3.美国中部平原农场的生活图景4.长江中下游平原与湄公河平原有很多相似之处:长江中下游平原河流纵横交错,湖泊星罗棋布,稻田鱼塘遍野,平原表面有一些起伏平缓的山丘。

由于地处亚热带,又深受季风影响,雨热同期。

(1)如果你是生活在这里的农民,你会选择种植哪种农作物?为什么?(2)你认为我国长江中下游平原地区人们的生产生活与湄公河平原地区的人们有哪些相似之处?5.我对泰国和美国的了解还有我的收获:________________________________________________________________我的疑惑:________________________________________________________________。

第三单元知识梳理[见学生用书P64]一、单元结构图各具特色的区域生活'自然因素人文因素 影响水稻生产的因素 稻作文化的印记-湄公河平原彳 ”[水稻生产对人们生产、生活的影响J 自然条件 '社会经济条件机械化生产的条件 用机械种庄稼-美国大平原彳—机械化对人们生产生活的影响'山麓到山顶自然景观的变化[气候的垂直变化对人们生产、生活的影响垂直的生计一一安第斯山脉与山为邻J山地之国瑞士 ¥丰富的旅游资源Ii 阿尔卑斯山与瑞士人们的关系£馳理位置和自然资源发展渔业的条件3 耕海牧鱼--日本< [自然条件 社会经济条件“鱼文化”-、日本渔业的发展及所面临的问题与解决措施因水而生水上都市威尼斯彳因水而兴因水而美 I 因水而忧草原人家“非洲热带草原的干季和湿季逐水草而居 ——非洲马赛人s 热带草原对人们生产、生活的影响[马赛人的生活习俗£*地形、气候与牧羊带的关系现代化的牧场一一澳大利亚\ “骑在羊背上的国家”,绵羊最多,出口羊毛最多[牧业生产特点:机械化、商品化石油宝库一一波斯湾地区地理位置:亚洲西部,地理位置重要 「 [地形 -自然环境彳气候 |~ [河流分布:波斯湾及其沿岸地区主要产油国:沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、干旱的宝地<石油资源 < 伊朗等输往地区:西欧、美国、东亚和澳大利亚等 I输出路线石油带来的变化 地理位置与自然环境「农业生产特点:开发节水作物、种植水果、花卉 沙漠绿洲以色列\ I亠节水农业$附加值高的作物、反季节生产 〔 [节水措施:开源与节流如何认识区域 ----- 以南非为例「确定区域的位置与范围:经纬度位置和相对位置 评析区域的自然条件:地形、气候、河流和自然资源等1关注区域的人文特色:人口、民族、城市和乡村、风俗习〔感受区域的发展:政治、经济和文化发展水平等、单元知识翻转性记忆表二1.2.以色列的节水及对我们的启示节水农业:以色列2/3的国土是沙漠,在淡水资源严重缺乏的情况下,节水农业取得了巨大成就:一是大力发展节水灌溉技术一一喷灌和滴灌,使灌溉土地面积大量增长且提高了植物对水分和养分的吸收率;二是开发水资源,把生产和生活污水净化后用于农业灌溉,实施“开源”与“节流”措施;三是努力开发节水作物。

历史与社会七上知识点(第3单元)第一课家住平原平原主要分布在江河的中下游,大多由河流冲积而成,地势平坦或起伏较小。

土壤肥沃,农业生产多以种植业为主。

是人口集中分布区。

平原景观各不相同:有的一马平川,有的水网密布,有的覆盖着茂密的森林。

第二课与山为邻山区泛指山地、丘陵和崎岖的高原。

山区地表崎岖不平,土壤不够肥沃,交通相对困难,人们生存的自然条件较为艰苦。

有的山区风景优美,可发展旅游业;有的山区矿产资源丰富,可发展采矿业;有的山区牧草丰美,可发展畜牧业;有的山区可发展林业。

第三课傍水而居第四课草原人家第五课干旱的宝地探究三如何认识区域——以南非为例1、认识区域的方法:认识区域从以下几个方面进行:(1)确定区域的位置和范围:①经纬度位置;②相对位置。

区域位置决定着区域基本特征。

(2)评析区域的自然条件:①地形;②气候;③河流(水文);④自然资源等。

(3)关注区域的人文特色,包括区域的人口、民族、城市和乡村、风俗习惯等方面。

(4)感受区域的发展,一般包括政治、经济和文化发展水平等方面。

2、南非的位置:东半球、南半球,大部分位于南温带、低纬度;非洲南部,东临印度洋,西临大西洋。

南端的好望角邻近大西洋和印度洋的交汇点。

3、南非的自然条件:地表起伏较小,地势东南高西北低,地形以高原为主(分布在中部),平原分布在东北部;气候以热带草原气候为主,西北属热带沙漠气候,西南属地中海气候;主要河流是林波波河和奥兰治河;拥有丰富的矿产资源和野生动植物资源。

4、南非的人文特色:南非是一个多种族聚居的国家,拥有11种官方语言,祖鲁族是南非最大的部族。

开普敦是欧洲殖民者在南非最早的定居点,有非洲“小欧洲”之称。

南非历史上曾实行种族主义制度。

南非是世界上唯一有三个首都的国家。

5、南非的发展:南非属发展中国家,是非洲经济最发达的国家。

利用矿产资源优势,发展采矿业和制造业;利用丰富的野生动植物资源,发展旅游业。

其中,克鲁格国家公园是世界上最大的国家公园。

七年级上学期《历史与社会》复习提纲第三单元各具特色的区域生活一、家住平原P70-731、稻作文化的印记:(湄南河平原的自然环境、气候条件及当地居民的生产生活特点)(1)得天独厚的水稻种植环境:①地形:河流冲积平原②土壤:土壤深厚、肥沃;③气候:位于热带,高温多雨,热量光照充足,雨量充沛④水文:湄南河平原水网密布,灌溉方便(2)水稻生产给人们的生活带来了什么影响?(稻作文化留下了哪些印记?)①水稻生产影响人口分布②水稻生产影响民居特色③水稻生产影响人们的精神生活(3)湄公河平原的生产方式:精耕细作(4)当地居民的生产生活特点:①生产水平普遍较低,水稻生产主要靠人力完成;②村庄内传统的民居大多就地取材,以木、竹为主,用木桩支撑,为避免潮湿,避免虫蛇,悬空架设(高脚屋); ③人们崇尚"谷神""稻母"等神灵,能够团结互助,关爱弱者,以共度难关.(春耕礼:祭祀谷神、稻母,祈求风调雨顺,牛是主要的劳动帮手,因此对牛特别有感情。

)2、用机器种庄稼:(1)美国大平原的自然环境:①位置:北美洲中部,阿巴拉契亚山脉与落基山脉之间②地形和土壤:平原广阔,地广人稀,地形平坦,土壤肥沃③气候:处于中纬度地区,以温带大陆性气候为主④水文:美国境内有世界第四长河-密西西比河,灌溉较方便⑤适合发展农业:热量、降水不如湄南河平原,耕地类型为旱地,适合种植玉米、大豆和小麦为主(2)美国大平原农业生产(农业机械化,、技术现代化、管理现代化)①美国大平原农业生产的生产方式(特点):机械化生产(用机器种庄稼),主要农作物:小麦、玉米、大豆(原因:当地主要是旱地,气候是主要是温带大陆性气候,夏天比较热,全年降水较少。

所以不能种植水稻,只适宜种植小麦、玉米、大豆等农作物。

)②美国中部平原适宜大规模机械化生产的原因:地处平原,地势平坦,旱地为主;地广人稀,劳动力欠缺,而科技水平发达。

③机械化生产的益处:生产效率高、人均产量高④美国大平原农业生产是商品性农业:绝大部分农产品是作为商品输出用的。

第二课与山为邻一、教学目标(一)知识与能力:能够利用各种地图或文字材料,获取所需要的信息,描述秘鲁安第斯山区的自然环境。

(二)过程与方法:能够说明山区人们是如何利用山区来发展生活的,描述他们生产生活的特色。

(三)情感、态度和价值观:学会分析山区人们生产生活的特色与山区自然环境之间的关系。

二、学情分析从内容来说,学生已经初步掌握了自然环境的要素及各要素的特征,这就为本课时的教学奠定了坚实的基础。

本课时主要通过呈现不同的图表和地图,锻炼学生从图表中获取有效信息的能力,结合各自信息分析能力从而掌握本课的重点。

从对象来说,七年级学生从求知欲和好奇心,把课堂还给学生充分发挥学生学习的主体地位,就能营造良好的学习氛围,提高课堂效率。

但是七年级学生的知识积累与语言表达能力比较欠缺,思考问题比较简单,比较片面。

为此,教师应侧重全面引导,锻炼学生多层次多角度多方位思考问题的能力,培养学生全面考虑问题的习惯。

三、重点难点(一)教学重点:安第斯山区的自然环境特征和人文环境特色(二)教学难点:安第斯山区的自然环境与人文环境之间的关系共产党四、教学过程4.1第一学时4.1.1教学活动活动1【导入】新课教学薯片—马铃薯—问:你知道它的故乡在哪里吗?(南美洲安第斯山区)你了解安第斯山脉吗?你了解秘鲁的安第斯山区吗?今天我就和大家一起探寻马铃薯的故乡秘鲁安第斯山区。

活动2【讲授】新课教学1、地理位置出示《世界地形图》,请学生在图上找到安第斯山脉,并描述安第斯山脉的位置和走向。

位于西半球,大部分在南半球,全长近9000多千米,是世界上最长的山脉,被称之为“南美洲脊梁”。

呈南北走向(山脉、河流特定的描述方法)几乎与南美洲西海岸平行。

下面,我们以南纬5左右安第斯山脉东坡为例,来分析安第斯山脉不同高度自然景观的变化。

仔细观察教材P65图3-20,完成表格。

山体不同高度的自然景观差异也就明显,即使在赤道地区,高山的山顶也会终年积雪。

地势和地形的变化会影响山地的气候,使得山地的植物也会发生相应的变化。

第二课与山为邻

第1节垂直的生计

安第斯山脉在

世界的位置

1.安第斯山脉的概况(自然环境)

(1)地理位置:安第斯山脉从北到南纵贯南美洲大陆,全长近9 000千米,素有“南美洲脊梁”之称。

秘鲁的大部分国土位于安第斯山区,中部地区平均海拔4 000多米。

(2)垂直的自然景观

①成因:这里气候和植被类型复杂多样,从山麓到山顶气候差异显著,自然景观随之呈现出明显的变化。

一般而言,海拔越高,气温越低。

海拔每升高1 000米,气温下降约6℃。

②表现(见上图)

海拔1 500米以下的山脚为热带,分布着热带雨林;

海拔1 500-3 000米的山区为暖温带,分布着灌木、矮树、草地;

海拔3 000-4 500米的山区为寒温带,分布着大面积的草原;

海拔4 500米以上的地方,终年积雪。

原因:一般而言,海拔越高,气温越低,山体不同高度的自然景观差异明显。

2.印第安人的生产特色(或:印第安人是如何利用山体不同高度发展生产的?)

(1)安第斯山区的环境特点:这里气候和植被类型复杂多样,从山麓到山顶气候差异显著,自然景观随之呈现出明显的变化。

地势起伏很大,海拔越高,气候越寒冷,空气越稀薄,对人类活动造成许多限制。

(2)印第安人利用安第斯山区的环境特点,形成了山下山上不同的生产生活景观。

秘鲁山区农业活动示意图

3.印第安人的生活特色

(1)衣食:玉米和马铃薯是山区居民的主要粮食。

羊驼和骆马的奶、肉与皮革为人们提供了衣食来源。

(2)交通:多山的地形严重影响了交通和经济的发展,修筑铁路和公路困难重重。

但是,

骆马却能在崎岖的山路上行走自如,体小但耐饥耐渴,是当地居民的主要运输工具。

(3)穿着:羊驼毛质地轻柔,纤维细长,保暖性强,极为珍贵,有“纤维上帝”之美誉。

羊驼毛出口是秘鲁外汇收入的重要来源。

4.印第安人的发展

(1)过去:勤劳智慧的印第安人,不仅培育了多种农作物,而且创造了古老灿烂的文明成就,为世界文明的发展作出了重大贡献。

(2)如今:在严酷的高寒山区,他们仍在辛勤劳作,与自然和谐共存,为人类奉献着丰富的物质与精神财富。

说明秘鲁境内的印第安人形成山下山上不同生产生活景观的自然原因。

从中体现了什么道理?

(1)原因:大部分国土位于安第斯山区,平均海拔较高。

从山麓到山顶气候差异显著,气温随着海拔的升高而降低,自然景观随之呈现出明显的变化。

当地印第安人根据海拔的高低,因地制宜地组织农业生产,形成了不同的生产生活景观。

(2)道理:自然环境影响了人文环境(或:人类的生产和生活)。

自然环境、农业生产和生活方式的关系的图示:

第2节山地之国

一、瑞士的自然环境

阿尔卑斯山脉在世界的位置

1.地理位置:横亘在欧洲腹地的阿尔卑斯山脉是欧洲最高大、最雄伟的山脉。

坐落在阿尔卑斯山区的瑞士,是个典型的山地之国。

瑞士人因此被称为“大山之子”。

2.地形的主要特点:瑞士地形以山地为主,河谷平原面积狭小,地势起伏变化大。

3.瑞士的优势与劣势

(1)优势:多样的地形、奇特的景观,以及古老的城镇和纯朴的乡村生活,成就了瑞士丰厚的旅游资源。

(2)劣势:瑞士的山区占到了国土面积的60%,耕地只占国土面积的6%,矿产资源奇缺,缺乏发展工农业的自然资源。

二、瑞士的生产特色:旅游业发达

1.有利的条件(原因):瑞士拥有丰厚的旅游资源。

(1)自然:多样的地形、奇特的景观。

温泉资源丰富。

独特的自然风光,吸引着世界各地的人们来此休闲度假,或登山,或滑雪。

(2)人文:阿尔卑斯山区旅游的内容丰富多彩,设施先进齐备,服务细致入微,一年四季皆为旅游者的天堂。

交通发达,有发达的铁路和公路,“冰川快车”连接阿尔卑斯山区两大著名的旅游胜地。

2.旅游项目

(1)夏季登山:夏日,人们选择去湖边、山间尽情享受美好时光。

众多的山峰吸引着大批登山爱好者。

(2)冬季滑雪:冬季是瑞士山区最重要的旅游季节。

有些地方不仅是著名的滑雪胜地,而且也是知名的温泉疗养地。

(3)“冰川快车”:“冰川快车”连接阿尔卑斯山区两大著名的旅游胜地,穿行90多座隧道,跨越290多座桥梁。

乘坐火车,千年雪峰、万年冰川,尽收眼底。

3.发展旅游业给当地带来的利与弊

(1)利:旅游业为瑞士创造了财富,提高了国民生活水平,人们对生态环境自然厚爱有加。

(2)弊:旅游业的快速发展,使瑞士的生态遭到了一定程度的破坏,不少动物数量急剧减少甚至相继灭绝。

4.重视对生态环境的保护

(1)原因:①国土面积狭小、资源短缺与人口增长、经济发展之间的矛盾。

②旅游业的快速发展,使生态遭到了一定程度的破坏,不少动物数量急剧减少甚至相继灭绝。

(2)措施:①严格立法保护环境。

②修建了阿尔卑斯山区自然保护区,禁止打猎、伐木、放牧、采花,为许多濒危动物提供了安全的生存地。

瑞士阿尔卑斯山区成为旅游热区的原因。

(1)自然环境:①地形多样,海拔高,风景优美,景观奇特(有冰川、积雪、高山峡谷、险峰深涧)。

②夏天成为观光、避暑、登山胜地;冬天发展滑雪运动的条件十分理想,温泉资源也很丰富。

(2)人文条件:①旅游设施、旅游内容丰富多彩(观光、避暑、登山和滑雪等),配套设施完备、精良,服务周到、细致入微等。

②拥有发达的铁路和公路,游客乘火车可直接到达山峰观看冰川奇景,许多地方有电缆车直达山巅,还有直升机为遇到危险的游人提供救助。