经济学原理第七讲

- 格式:ppt

- 大小:2.72 MB

- 文档页数:15

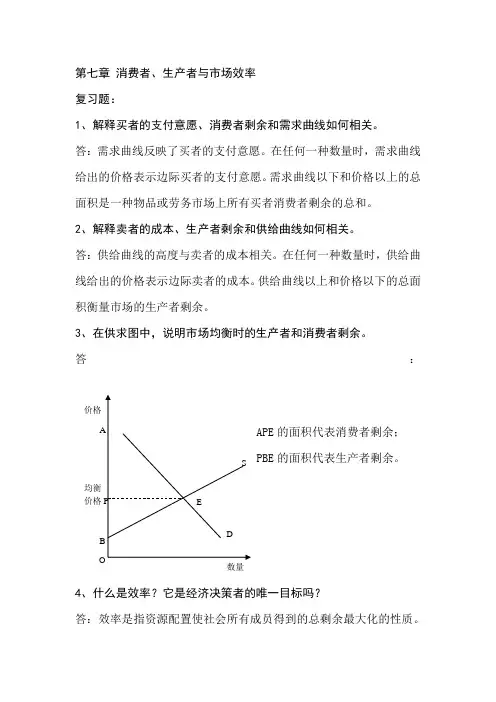

第七章 消费者、生产者与市场效率复习题:1、解释买者的支付意愿、消费者剩余和需求曲线如何相关。

答:需求曲线反映了买者的支付意愿。

在任何一种数量时,需求曲线给出的价格表示边际买者的支付意愿。

需求曲线以下和价格以上的总面积是一种物品或劳务市场上所有买者消费者剩余的总和。

2、解释卖者的成本、生产者剩余和供给曲线如何相关。

答:供给曲线的高度与卖者的成本相关。

在任何一种数量时,供给曲线给出的价格表示边际卖者的成本。

供给曲线以上和价格以下的总面积衡量市场的生产者剩余。

3、在供求图中,说明市场均衡时的生产者和消费者剩余。

答:4、什么是效率?它是经济决策者的唯一目标吗?答:效率是指资源配置使社会所有成员得到的总剩余最大化的性质。

价格均衡价格数量 APE 的面积代表消费者剩余;PBE 的面积代表生产者剩余。

除了效率外,经济决策者还应该关心平等。

实际上,市场交易的好处很像在市场参与者之间分割一块蛋糕,经济决策者不仅要关心如何奖经济蛋糕做大,即效率;还要考虑如何在市场参与者之间分割这块蛋糕,这就涉及公平问题。

5、看不见的手有什么作用?答:每一个市场参与者都会尽力追求自己的利益,看不见的手指引他们在相互竞争中达到一个并非他们本意想要达到的目的,这就是市场均衡点。

在均衡点上,消费者剩余和生产者剩余总和最大化,整个社会福利达到最大。

6、说出两种市场失灵的名字。

解释为什么每一种都可能使市场结果无效率。

答:市场失灵包括市场势力和外部性。

如果某一市场上存在市场势力,即只有极少部分(可能是一个)买者或卖者可以控制的市场价格,他们就会使价格倾向于对他们这一小部分人有益的水平。

于是,市场价格和数量背离供求平衡,社会福利达不到最大,市场失去效率。

外部性是某些市场参与者的行为对旁观者福利的影响。

它使市场福利还要取决于买者评价和卖者成本之外的其他因素。

由于买者和卖者在决定消费和生产时并没有考虑这种负作用。

所有,从整个社会角度来看,市场均衡可能是无效率的。

曼昆《经济学原理(微观经济学分册)》(第6版)第3篇 市场和福利第7章 消费者、生产者与市场效率课后习题详解跨考网独家整理最全经济学考研真题,经济学考研课后习题解析资料库,您可以在这里查阅历年经济学考研真题,经济学考研课后习题,经济学考研参考书等内容,更有跨考考研历年辅导的经济学学哥学姐的经济学考研经验,从前辈中获得的经验对初学者来说是宝贵的财富,这或许能帮你少走弯路,躲开一些陷阱。

以下内容为跨考网独家整理,如您还需更多考研资料,可选择经济学一对一在线咨询进行咨询。

一、概念题1.福利经济学(welfare economics )答:福利经济学是一种规范经济学,研究的是整个经济的资源配置与个人福利的关系,特别是市场经济体系的资源配置与福利的关系,以及与此有关的各种政策问题。

福利经济学研究要素在不同厂商之间的最优分配以及产品在不同家庭之间的最优配置。

它的主要特点是:从一定的价值判断出发建立理论体系,在边际效用论的基础上建立福利概念,依据既定的社会目标和福利理论制定经济政策。

20世纪初,西方国家为调和日益尖锐的社会矛盾,福利经济学应运而生。

英国经济学家A ·C ·庇古是福利经济学的创始人和主要代表。

庇古1920年出版的《福利经济学》是福利经济学产生的标志。

庇古的福利经济学有两个基本命题:一是国民收入总量愈大,社会经济福利愈大;二是国民收入分配愈均等,社会经济福利愈大。

由于在1929~1933年的大危机以后,庇古的理论已经不能完全适应需要,因此他的理论被称为旧福利经济学。

与庇古的旧福利经济学相对的是其后出现的新福利经济学,代表人物有勒纳、卡尔多、希克斯等。

2.支付意愿(willingness to pay )答:支付意愿指买者愿意为某种商品支付的最高价格。

支付意愿是衡量买者对物品的评价,评价越高支付意愿越强,愿意支付的价格越高,反之,评价越低支付意愿越弱,愿意支付的价格越低。

3.消费者剩余(consumer surplus )(西北大学2004、2006研;华南理工大学2007、2008研;北京工业大学2008研)答:消费者剩余指消费者购买一定数量的某种产品时愿意支付的价格与其实际所支付的价格之间的差额。

经济学原理七

在经济学中,有七个重要的原理,这些原理是经济学家们对经济现象和行为的分析和解释。

这七个原理包括稀缺性原理、机会成本原理、边际原理、供需原理、效益原理、激励原理和制度原理。

稀缺性原理是指资源有限而需求是无限的,因此我们需要面临选择和权衡。

机会成本原理指的是为了得到某个东西,我们必须放弃获取其他东西的机会成本。

边际原理是指人们在决策时会考虑边际收益和边际成本,只有当边际收益大于边际成本时才会做出决策。

供需原理是指市场价格和数量的调节机制,当供应增加或需求减少时,价格下降;当供应减少或需求增加时,价格上升。

效益原理是指人们的购买决策通常是基于边际效用,即满足需求或享受福利的程度。

激励原理是指人们会对激励作出反应,当激励改变时,人们的行为也会相应改变。

制度原理是指政府和非政府组织对经济活动的规则和制度设计,这些规则和制度的良好设计能够促进经济的有效运行。

每个原理都是经济学的基石,通过分析这些原理,我们可以更好地理解经济现象和行为,从而为制定经济政策和做出个人和企业决策提供指导。

第七讲消费者、生产者与市场效率本讲将消费者剩余和生产者剩余结合起来,说明竞争性市场在竞争性产品的资源配置上是有效率的。

本讲分为三个部分:消费者剩余、生产者剩余、市场效率。

本讲的分析建立在两个重要的假设之上:第一、市场是完全竞争性的,不存在使价格和数量背离供求均衡的市场势力;第二、不存在外部性,市场运行的结果只影响买方和卖方,因此,市场均衡即便从社会的角度的来看也是有效率的。

一、消费者剩余1.概念消费者剩余:买者对某一物品或者劳务的支付意愿减去其实际支付的量,也就是物品的市场价格。

消费者剩余衡量的是实际参与市场交易的消费者的利益。

正是由于消费者剩余的存在,自愿的市场交易才会增进消费者福利。

在这里,买者愿意为一种物品支付的最高量被称为支付意愿。

支付意愿衡量了买者对物品的评价。

案例:四个买者通过竞价竞争一张猫王专辑,通过竞价,买者分别表达了他们各自的支付意愿。

如表一所示。

消费者对商品竞价是从低价开始,出价最高的买者得到猫王专辑,假设张三竞价到比80元略微高一点,无人再加价,则张三得到专辑,但他对专辑的最高可接受的价格为100元,也就是其支付意愿是100元。

因此,与支付意愿相比,节约了大约20元。

经济学于是引入消费者剩余来衡量消费者因此得到的利益。

因此,消费者剩余=支付意愿-市场价格假设猫王专辑有两张,每个竞价者都只买一张、购买价格相同。

假设竞价在比70元略微高一点时结束,于是张三、李四分别购得一张,他们各自的消费者剩余大约为30元、10元,消费者总剩余为40元。

从上面的案例可以看出,对于消费者或者买者而言,其获得商品或者劳务服从价高者得的原则。

也就是说,市场机制会把商品或者劳务分配给队商品或者劳务评价最高的买者。

2.用需求曲线衡量消费者剩余由于需求曲线上每一个价格与需求量的对应关系都反映了特定消费者对物品的评价,因此,可以很方便地运用需求曲线说明消费者剩余。

继续用上面的例子,根据买者的支付意愿推导出一个需求表,如表二所示,并作出需求曲线(图一)。